这是公元379年春夏之交的襄阳,在北方复秦铁骑破城而入的那一刻,释道安,这个为中原出家人制定了最早的修行仪轨的佛学宗师,独自一人趺坐在曾经盛极一时的檀溪寺。

就在半年多前,法师送走了所有的弟子。与早年经历的种种离乱无常相比,这场永不复相见的师徒分别,对于六十七岁的道安来说,无疑更多了几份暮年的惨痛,然而后来的历史证明,就是这些被迫流亡各地的僧人最终促使道安“道流东国”的理想日渐变成现实。

那是一个中华民族大融合的时代,数以百计像襄阳那样惨烈的杀戮和争斗改变了这边土地上无数人生命的轨迹。此时的佛教思想就像应急而生的一粒智慧的火种,照亮了越来越多的渴望慰藉的无助心灵。

公元381年初春,一位风尘仆仆的僧人在江西的庐山之巅久久驻立。这个当初一心想去广东的山西忻州人,不会想到他与这座云蒸霞蔚的大山早已注定了一生的因缘。此后三十余年间,依托这座大山,他建立起了当时中国南方最赋盛誉的僧团,香火传续,影响至今,而庐山也因为他的到来,名扬天下。

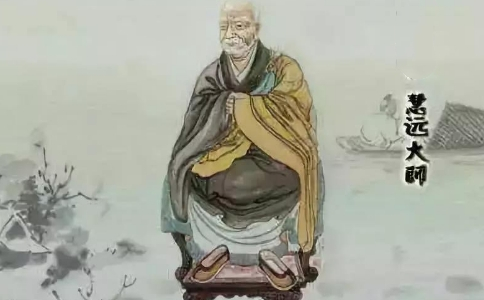

他就是两年前,在襄阳拜别师父道安,南下传法的释慧远。

在庐山北麓的剪刀峡,有一座龙潭古寺遗址,跟其他几处相传为慧远初到庐山时的驻锡之地一样,这里地势偏狭,紧临登山古道,可以想见在最初的日子里,慧远和庐山还都是清静而悠然的。直到五年之后,从这里南去约三华里的地方建起了一座宏大的寺庙。庐山,这才慢慢走入世人的视线。这座寺庙就是东林寺。

公元2007年8月,一个由一百多人参加的第三届净土文化夏令营在东林寺如期开营。这些来自中国各个省份的营员中,有老师、有医生、有商人、也有大学生。

闻钟声,烦恼清。智慧长,菩提增。

在这些营员看来,这短短的五天不仅仅是一个体验、了解传统文化的有意义的假期,同时也是一次舒解压力、洗涤身心的精神之旅。

清晨,冒着蒙蒙细雨,在出家人的引导下,习惯于纷纷扰扰的人们难得的放慢了他们的脚步。尽管今天的庐山早已成为名满天下的旅游胜地,但这声声佛号依然宣示着这里跟外面世界的距离一如一千六百年前那样。

据记载,一千六百年前,刚刚建成的东林寺清泉环阶,白云满室。整个道场可谓“洞尽山美,清幽离俗”,但是此时的南方不仅禅法匮乏,而且佛经不全、律藏残缺。为此,慧远驻锡东林后,很快就派出弟子法净、法领等人踏上了前往印度的漫漫征途。如今,保存在东林寺的这个南北朝八方礅,记录的正是这次西行求法的壮举。十多年后,这些僧人带回华严等梵经两百余部,成为庐山第一批重要经藏。

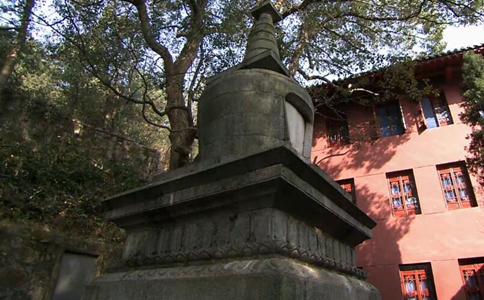

今天东林寺北侧后山上,这座小高台名叫译经台。一千六百年前,慧远就是在此创设了中国第一个私立佛经译场。第一个被延请而来的译师是古印度沙门僧伽提婆。在这里,他译出了《三法度论》两卷、《阿毗昙心论》四卷。慧远亲自作序提倡,由此开南方毗昙学的端绪。十多年后,又有一位古印度高僧来到东林,他的名字叫佛陀跋陀罗。在这里,他译出了《达摩多罗禅经》两卷,这位对中国南方佛教有过诸多贡献的佛学大师,此后遍游江南,最后却仍然终老于庐山。今天,东林寺内这座舍利塔,不仅表彰着佛陀跋陀罗个人的宗教热忱,同时也印证了他对东林寺、对慧远深深的认同。

事实上,早在佛陀跋陀罗初到东林寺时,庐山已是中国南方佛学重镇,而慧远也已成为誉满天下的一代宗师。据《高僧传》卷六记载,早年的慧远“博综六经,尤善庄老”。尽管听闻道安法师讲经后,曾感慨:“儒道九流学说,讲得都只是些皮毛啊”,但依然皈依佛门以后,慧远又常欲总摄纲维,以大法为己任。据说有一次,道安法师讲《法华经》,有听者对某些义理实在无法明了,慧远便引中国本土老庄思想的名词来比附,顿时听者由疑惑转成晓然。或许正是慧远的博学聪慧以及他自觉自发的使命感,使一向反对这种名为“格义”的佛学解释方法的道安,不仅默许慧远加以运用,并且常说:假如将来有人能使让佛法在中国光大,这个人应该就是慧远了。

“崇岩吐清气,幽岫栖神迹。希声奏群籁,响出山溜滴。有客独冥游,径然忘所适。挥手抚云门,灵关安足辟。流心叩玄扃,感至理弗隔。孰是腾九霄,不奋冲天翮。妙同趣自均,一悟超三益。”这首《游庐山》是慧远所写。诗中借庐山胜景抒发作者怀仁山林、隐居求智的意趣。怎样才能不斩春天之雨,却能奋飞于九霄云天呢?神游庐山的慧远在诗的结尾处,对佛法的微妙不可思议发出了由衷的赞叹。

那是一段佛教初传的岁月。据史料记载,慧远驻锡庐山后三十余年间,隐不出山,迹不入俗。不仅每天坚持登台讲经,而且每每率众行道昏晓不绝。这种“学修并重”的道风在玄坛盛行的东晋,无异于一股清流,吸引着越来越多有志佛学的世人,也正是慧远及其僧徒这种修学实践标志着中国佛教由单纯对义理的探寻,向真修实证迈出了重要的一步。

这部《般舟三昧经》译自东汉的支娄迦谶,是慧远早朝修习禅定所依据的主要经典。依本经修行,可使一切诸佛皆现在前。相传,慧远曾在梦中三次见佛,然而凭借慧远多年的修学积累,这样的体验据说在当时的修行者中依然堪称奇迹,那么那些年轻僧徒呢?那些刚刚从玄坛的儒生中皈依而来的世人呢?他们修行实证的门径又在哪里?作为越来越庞大的庐山僧团的领袖人物,慧远显然必须思考这些问题。这一时期,鉴于弘法实践中遇到的种种问题,慧远先后写出《明报应论》、《三报论》、《法性论》等佛学著作,用中国读书人熟悉的语言全面阐述了佛教关于六道轮回、因果业报、法性常住等学说。为僧团的进一步实修,打下了理论基础。

“至极以不变为性,得性以体极为宗”,当此时仍远处西域的鸠摩罗什看过《法性论》后,不禁惊叹在这个国度还没有看到《涅槃经》译出,但《法性论》所说的俱与涅槃佛理暗合,难道不是很奇妙吗?于是,称慧远为“东方的护法菩萨”。据说,从此许多西域僧侣每当焚香理佛常东向起首,表达对慧远及其庐山僧团的敬意。

公元401年,受尽磨难的鸠摩罗什来到长安,开始了他长达十三年的译经生涯。消息传到庐山,慧远欣然提笔遣书通好,并赠以衣、财、法物。鸠摩罗什则每书必复,宣说阐释,勉励备至。这部《大乘大义章》完整收录了当时两位中国佛教巨擘的来往书信。慧远带着自身的实践背景与佛学素养,与鸠摩罗什古印度式的佛教思维积极展开接触与切磋。他们的思想如两条奔流的大河碰撞交汇、华章迭起。

今天,我们已经很难真正明了慧远和鸠摩罗什相互给对方留下了怎样的影响,确定无疑的是这场发生在一千多年前的对话,在此后的中国佛教史上,长久缭绕着清晰的回响。我们有理由相信正是在鸠摩罗什就法性、真迹、梦中见佛等问题进行深入探讨后,慧远开始把目光投向阿弥陀佛的大悲愿力,并最终为庐山僧团,也为后世的佛教信众们,指出了一条真修实证的重要路径——那就是观想念佛,往生弥陀净土。

净土是佛教中一种十分重要的观念。佛教认为净土是指十方三世诸佛菩萨所居的无尘世六道之苦的清净世界。佛经中说:十方三世诸佛菩萨,为救度众生,以各自不同的大悲愿,创造了无数净土。六道众生只要潜心修净、不存怀疑,就有可能脱离六道诸苦,抵达诸佛菩萨的世界。净土信仰传入中国可以追溯到佛教初传时的东汉。最早,被人们敬仰的净土是弥勒佛的兜率天。据说,慧远的师父道安法师就曾与七名弟子相约死后往生弥勒净土,但是随着新的佛经不断传译,这部《佛说无量寿经》由三国曹魏康僧铠译注。一块完美不可思议、殊胜无以伦比的净土越来越受到世人的关注。这就是阿弥陀佛的西方极乐世界。

如今,保存于敦煌洞窟中的大量有关西方弥陀净土的壁画“净土变”,虽然反映着不同时代人们对西方极乐世界不同的想像,但所有这些壁画无一不对弥陀净土致以无上的顶礼、无比的赞叹。一次释迦牟尼给他的弟子舍利佛讲经时说:从这里一直向西去,经过十万亿那么多的佛世界后,有一个佛国名为极乐。极乐佛国的佛主是阿弥陀佛。为什么称为极乐呢?因为在那个佛国的一切众生没有种种痛苦,只会享受其他一切世界所没有的种种快乐。为什么佛主称为阿弥陀呢?因为那尊佛具有无量无边的清净光明,能照彻十方无量无数的佛国,没有一点点障碍。释迦牟尼又说:阿弥陀佛未成佛前,叫法藏比丘。曾发四十八大愿,每一愿都能度众生成佛,并且发弘愿说所有十方一切众生在我成佛之后,若能念我名者,皆可成佛。

凌晨三点多,小和尚胜智就开始了一天的修行功课。胜智,十九岁,甘肃张掖人。十六岁时,由舅舅亲自剃度出家后,他曾到江西云居寺等禅宗寺庙参学,但不久还是皈依了东林净土。由于还只是一个沙弥,除了日常的功课,胜智还是寺院课堂支客僧的一名助理。胜智说,师父告诉他,智慧高超的大德可以凭一条偈语开悟、了生死。我们众生做不到,就要多念佛、多学习,依靠佛主的愿力,消除我们的业障。其实,佛教修行中,这种除了自己勤奋精进,同时以坚定的信心乞请诸佛菩萨的大悲愿力加持,正是由东林祖师慧远所首倡,是净王宗开宗立派的端绪。

虽然,后来的一千六百年中,净土宗的修行仪轨历经简化,但这种僧众们集结一处,连续七天专心诵经朝佛的“打佛七”活动,在今天的东林寺仍然是一个传统,长行不辍。东林寺大雄宝殿东北侧的这个白莲旧社,很少为今天的人们所知,但提起它的前身——般若台经社,却是大名鼎鼎。因为就是在这里,曾发生过一个大事件,这个事件对中国佛教的影响之深之远,至今已经持续了一千六百多年。

公元402年,是中国佛教史上划时代的一年。这一年,北方长安的鸠摩罗什译出了印度净土思想的又一部重要经典《佛说阿弥陀经》。这一年,南方庐山的慧远携僧俗道友共一百二十三人,在东林寺般若台经舍的阿弥陀佛像前,建斋立誓,齐心发愿,潜修念佛法门,以期共生西方极乐世界。

夫缘化之理既明,则三世之传显矣。迁感之数既符,则善恶之报必矣。推交臂之潜沦,悟无常之期切。审三报之相催,知险趣之难拔。

传说,此次集会前,慧远率众于东林寺前凿池栽种白莲,中国佛教史上便称此次集结为“结莲社”。据有关专家考证,慧远的结社念佛属“观想念佛”,不同于今天的“称名念佛”。所谓“观想念佛”,是指在禅修的基础上,根据佛经的记载,构想出一个可知可感的西方极乐世界,一心不乱地观想佛及佛国净土的种种殊胜、种种微妙,以求达到“佛我合一”的修行境界。

刘程之、周续之、雷次宗、宗炳、道敬、道生,这些莲社成员中,有的是著名隐士;有的是当世大儒;有的是名重一时的高僧,他们带着各自不同的学养,不约而同地集合在慧远的身边,拜服于阿弥陀佛像前,预示着公元402年这一年必将给后世的中国佛教带来难以估量的影响。而慧远因为这次结社念佛,在僧俗各界的声望也达到了顶峰。这一年,慧远六十六岁。

据《高僧传》记载:慧远,神韵严肃,容貌举止之端庄,令人畏惧。传说,有位僧人曾想送慧远一件竹如意,在庐山住了几天,竟不敢靠近大师,最后只好把竹如意留于客床上,悄然离去。还有一位叫慧义的法师,向来恃才傲物,声言在听慧远讲经时,定要发起问难,但来到慧远肩旁后,却紧张战栗、汗流浃背,始终不敢出声,不得不拜服而去。然而在后世许多人眼中,慧远又是一个相交遍及天下的人。当年,随着庐山的声誉日渐提高,进山前来拜访的名流络绎不绝。这些人中,有豪族世家,有官府大员,有百战将军,有当朝权臣,甚至还有造反的巨寇,而慧远则来者不惧,各个相顾畅谈,并不理会旁人的议论。惟送客时及其讲究,从不肯越过寺门前的虎溪半步,或许大师正是要用自己的行为,昭示出家人超脱凡俗、不理世事的特殊身份。

这篇《沙门不敬王者论》是慧远的又一传世名篇。后来的事实证明,正是慧远早年广交天下积累的善缘,助他在政权频繁更换的南朝保全了庐山僧团,同时也为后世出家人“不跪王者,不拜权贵”的传统做出了规范。

这卷《白莲社图》由北宋书画家张激所作,是历朝历代许许多多同一题材画作中的一幅,画中十八高贤的洒脱山水,表现了画家对白莲结社的神往。虎溪边上这一僧一道一俗三人,则讲述着中国佛教史上一个著名的典故——“虎溪三笑”。

天色将晚,慧远送相约来访的陆修静和陶渊明出东林寺。三人一路走着,相谈甚欢,忽闻远处有虎吼叫。原来,不知不觉间慧远送客已走出山门,越过虎溪。三人不禁相视,会心大笑。这则儒释道三位长者其乐融融的故事流传久远,意味深长。而慧远,据说这是他驻锡庐山三十余年第一次,也是最后一次越过了虎溪。

公元461年八月初六,慧远在庐山圆寂。圆寂前,有门徒请饮用豆豉浸成的药酒,不许。又请饮米汁,但因过午不食,仍不许。再请饮蜜和水之浆,乃命人翻查律典,看是否可饮。不料,律典尚未翻到一半,大师已飘然离去。

吾自知命之年,托业此山,自审有毕尽之期。乃绝迹外缘,以求其志,不觉形与运颓,已八十三矣。时至,欲厝骨于松林之下,即岭为坟,与土木同状。

大师一生弘传佛法,勤学精进,持戒精研。虽身居山林而胸怀天下,身体力行,为天下出家人谋划安身立命的长久之策不遗余力。尤其晚年,首成念佛法门,为佛教与中国本土文化的融合做出了不懈的努力。

大师走后,弥陀净土的念佛法门日渐光大。大师及其师父道安法师理想中道流东国的时代也正慢慢走来。

故事一: 陕西长安县有一个农人,在地里干活,看到一条蛇钻入洞里,他就把蛇收支的两个洞都堵死了。过了两天后,他二十岁的大儿子和十岁的小儿子俄然不会说话,后经许多医院治疗都无效。两个孩子不会说话现已

捕捉贩卖野生动物遭殃祸章家有三兄弟,同住一个院子里,其中两个都很老实,在家种田,靠本分养家,因为经济条件不好,自己也没什么文化,就谈不上对孩子提供好的教育,孩子们二十几岁了也没读到什么书。但贫苦勤劳人家的孩子懂事早,这几个年轻人,女的学做裁缝,男的学修汽车,现在也都干

我是四川一家乡镇企业的财务人员,要不是那场灾难,我的生活应该像其他人那样快乐、自信而充实,对未来也充满憧憬。可自从患病后,我整个人就渐渐颓废了。那是2001年的1月,我和单位的几个同事出差到成都,晚上住到酒店后不久,有小姐打电话来问要不要“服务”,经不住诱惑,发生了让我这辈子都后悔莫及的事情。

夜已深,高速途中,刘细锋和“老相好”陈海蓉聊着聊着便难忍欲火,在行驶的大货车上玩起了“车震”。面对活生生上演在身后的“活春宫”,31岁的司机张章生却没能做到心无旁骛,他一边把着方向盘,一边频频回首,不时偷窥。随着“轰”的一声巨响,两辆重型半挂车相撞起火,大火瞬间蔓延,正在快活的老板和“相好”没能及时逃脱,被活活烧死。事后清理现场,他们已是一对裸尸。

小富由人,大富由天,命是定数,运是变数,我的一个朋友,五年来一直致力于开发精品楼盘,一砖一石没有半点打折扣的地方,看到很多同起步的地产商都赚钱了,他还是坚持着,因为成本高,房子卖得不好,前年的时候基本已到了破产的边缘,记得也是这样一个深秋的时候,他说:“下个月,货款利息再还不上,我可能就干不下去了。”我当时听了真是觉得很伤感,这世界难道好人没有好报吗?他曾是种地出身,几年来,他为以前的村子修了小学,敬老院,修了从村口通向县城的公路,他资助了很多贫困的人。

我好后悔!我本有一个很漂亮很贤慧的妻子。自从2001年开始就犯了邪淫,先是勾引了本单位的一个同事,来往了数个月,以后上网还和几个女孩女人发生过关系,还偶尔嫖娼。可是我竟然忘记了淫人妻者自己妻也会被人淫的因果道理。虽然在一年前我学佛以后我已经戒了邪淫,可是报应却也来了!

一个70多岁的农村老翁染上难言之疾,给子女们造成了难言之痛。日前,宁波鄞县某村的这位老年村民下体长出了指甲般大的赘生物。孝顺的三子一女急忙送老人到医院就诊。因患者年事已高,医生们几乎都诊断为鳞状皮细胞癌,要切除生殖器并辅之化疗。子女们为救老父性命,含泪在手术通知书上签了字。

在某处有一条蛇,一天蛇尾告诉蛇头说:「我应该走在前面。」蛇头回答说:「一向都是我在前面,为什么你突然要这样呢?」蛇头说完便继续往前走,完全不理会蛇尾。蛇尾见状,便故意缠住树干,不肯继续前进。蛇头只好使劲地用力拉,拉扯了半天,弄得双方都精疲力竭。

特异功能可能受到鬼神灵力加持故有预知之特异功能一次意外足以致富。大难不死获特异功能 信不信由你。人类总希望能预知未来,波兰一名男子便是因为能预知人的死期而致富;但保险公司却因他而大伤脑筋!这男子是六十八岁的爱尔·巴非亚。他原任职司机,在一九八五年时因一次意外,撞伤头部,自此便获此能力。他首先预知三十一岁的女地主死期,一鸣惊人,不少人跑来咨询自己或亲人的死期,而爱尔·巴非亚则每次收五百元咨询费,由于其预言甚准确,故其门庭若市,巴非亚藉此预知能力,赚得一所豪宅

凡夫追求财物,圣人追求真理。有一位六十多岁的尿毒病人,在送到慈济医院之前,他的双脚已经被锯断了。医院每天必须为他洗肾三次,却没有亲人来照顾他。慈济医院有一位男志工每天都去帮他洗澡,并教他念佛。有一天,老人突然要志工答应他两个要求:一是多陪他念佛,二是叫他一声「爸爸」。老人的要求,志工都有答应了。在念佛之前,老人说出了自己

据《杂宝藏经》记载,释迦牟尼佛的前世是象王,有这样一个具有功德的故事。《佛说无量寿经》:释迦牟尼佛跟弟子讲,在往昔劫的时候有一个象王具有功德。过去,在劫初或善劫的时候,动物都会说话,而且有很多的功德,不像现在的动物特别愚痴,象王具有很多的功德。

某僧刚出家时,早课、晚课、出坡、行堂、诵经、打坐等功课样样精进,而后慢慢心生懈怠,并不如前。某日,师上堂开示:无论出家在家,为什么有的人修着修着心态变了,问题出来了?你们可以扪心自问,当初修学的初发心是什么,坚持了多久,现在的心态又是什么?

有位学生给我看了一则《锯和蛇》的故事,并且忏悔说道:“我曾有着和毒蛇一样的愚痴嗔恨等烦恼,是佛法给予我智慧,让我慢慢变得冷静理智。”故事是这样的:一条蛇进入木工店,穿过锯子时受了一点伤。它本能地转过身咬住锯子,没料到又把嘴弄伤了。蛇以为又受到锯子的攻击,决定用整个身体缠住锯子,使锯子窒息。于是它用尽了所有的力气……不幸的是,蛇最终被锯子锯死

从前有个愚人,准备宴请亲友,打算积蓄一些牛奶,以备宴会时用。于是他想道:“若现在天天把牛奶挤出来,就会存得很多,那就没有地方存放,况且牛奶放存久了也会变坏,不如就蓄存在奶牛的肚子里,等到宴会时,可以当场挤出牛奶来。”他想好后,就把母牛和吃奶的小牛分开喂养。一个月以后,他举行宴会时,亲朋好友都来了。这时他把母牛牵来,想挤牛奶,谁知一点牛奶也挤不出来,惹得宾客当场辱骂和讥笑他。愚人往往就是这样自以为是。

从前,有一个富人,愚蠢到无以复加的地步。这个人到另外一个富翁家,看到有三层楼,又高大,又壮美,轩敞窗朗,心生羡慕。心里想:“我的钱财不比他少,我也要造这样一座楼。”于是他找来了木匠,问:“那座楼是你造的吗?”木匠回答说:“是的。”“现在你也为我造这样一座楼。”

很久以前,有一个国家,地处穷乡僻壤。这个国家的人也无知无识。有一个人喜欢养猪。一天到了另外一个村落,见到有许多干粪,心里想:“这里的干粪好多呀!现在我应当用草把这些干粪裹起来,用头顶着回家。”于是,这个人找了些草,把干粪裹起来用头顶着。走到半路,恰好下起了大雨,粪汁流下,一直流到了脚跟。众人看到了,都说这人是疯子。粪便是臭的,即便是晴天也不应顶在头上,何况是雨中呢!

某日,师上堂开示:“菩萨畏因,众生畏果。我们要学习菩萨,不要在因上造作,就不会有这个果报。都知道自己有毛病,为什么不去修改?要找好的方法把这个病治好,这才是根本。再痛苦、再委屈、再烦恼,不去修正自己的习气、毛病,不去解决实际问题,一点用都没有。

某次法会前开会做相关部署,师开示道:“这次法会的总指挥,你们得学会真正以管理者的心态去做事,抓大放小。你是指挥,要安排好大家的工作,而不是啥事都要亲力亲为,千万不要有害怕得罪人的心态,要为整个法会效果考虑,你行就行,不行就不行。怎么样做一调整,是你们应该考虑的课题。

佛陀前世为菩萨时,曾经身为鸽王。“徒众五百”,在国王的花园里飞翔觅食。国王看到了,命令下人张网捕捉,所有的鸽子都被捉住关在笼子里了。国王每天让人用白米、肉屑喂养这些鸽子。鸽王痛心地说:“我们失去自由,说不定会成为国王的盘中菜肴。我们必须逃出去。‘佛经众戒,贪为元首,贪以致荣者,犹饿夫获毒饮矣。’从今天开始,大家不要再吃这些饲料了,只有如此,才能保全大家

从前有一个国王,国王拥有一棵极其高大茂盛的果树。每年这棵树结果实的时候,香气四溢,味道甜美。有一个人来到宫廷,国王对他说:“这棵树上将要结出味道美妙的果实,你想吃吗?”这个人回答说:“这棵树太高大了,即使我想吃,又怎么取下来呢?”国王于是命令砍倒这棵树,希望今年结果时可以很方便地摘到果实。

严格来说,佛教的戒和律是有所不同的。“戒”主要是强调带有一种自觉的性质,信众出于自身的意愿,发誓发愿,愿意遵守的一些行为准则、道德规范,这个是“戒”。“律”强调了外在强制的性质,就是说你加入僧团、或者加入教团,或者你加入一个宗教组织,那么你就必须遵守某些规章制度,你才能是这个这个团体组织的成员,这些规章制度就是“律”,它带有一定的外在强制

一家之主,要乐观面对生活,心甘情愿去为这个家付出。没有怨言,没有计较,不挑剔家人的不是。儿子不好是自己的命,儿媳妇不孝顺也是自己的命。你讲这个人不对,那个人不对,其实都不对,你也不对,他们也不对。一家人都觉得自己是对的,公说公有理,婆说婆有理,结果都没有理。

不必仰望别人,自己亦是风景。什么是嫉妒心?很多人都不承认自己有嫉妒心,或者没有发现自己有嫉妒心。先来看一下佛给出的定义。嫉妒定义:在《佛说大乘造像功德经》里面,佛说:“其嫉妒者。自求名利,不欲他有。于有之人,而生憎恚(恨),是为嫉妒。”

懂“观自在”者,是自己娱乐自己也。自己娱乐自己,就是自己去享受大自在、去享受稳定的情绪。去保持着不断提升的、源源不绝的生命动力,保持着美好的心情去帮助、去普度法界众生。凡人的情绪飘忽不定、难以自控,这是因为其不懂观自在。

当你已经通晓道理与修行的理路,也已经知道如何教化众生,亦即理、教都圆备了。此时,就可了解诸法与诸法之间的所有法相,其实是全归于平等的。

只要有正觉的心,本性自然而显露。只要我们有正觉的心,那一切妄念就像一灯能照千年暗一样,只要我们有正觉的心,所有的业障、往昔所造的种种恶业全部熄灭。

以拥有的欲求看待现前心所对应的是心外求解决苦的方法,借由对苦觉知而生的离苦心去透过佛法所对苦的诠释,同时也觉悟苦而真的求出离,却不是暂时或是只单单对外求解决。哪怕是对外求解决也是需要对以往心所依、行为所做思维和转变,更何况要真的离苦求解脱。

我执重的人就是把自我的感受体现的越明显,他的我执就会越重。我执要靠什么来调伏,就是要靠理性、靠法,如果一个人靠感性那我执就会越重。假如说我们心里就是不舒服,但是用法来要求自己觉得自己不对,马上能调整,其实就是用法来破除我执。我们凡夫首先要破的是我执,现在我们还没有资格说要破自

在我们身边会发生很多事情,苦的、乐的、好的、坏的…… 但是,不管发生什么,最后总会有一些转机,这个转机就是菩萨的加被、加持和关照。其实,菩萨从来没有远离过我们,也从来没有舍弃过我们。因为菩萨的大悲心使然,深妙微远、无有分别,让我们的身心得到呵护。

禅定,是一个很幽胜深远的法门。有实修经验的人,一定会知道,你修得越深,精神层面的感觉将越深邃,越难以言诠。这种精神层面的感觉,只能透过实修去取证,自然会了解深刻的禅定里面是什么样的世界。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!