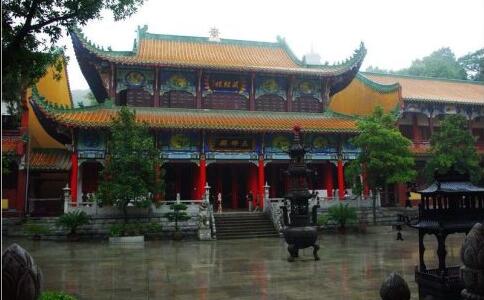

丛林,指树林;僧人聚居之处。因指寺院。语出汉 班固 《西都赋》:“松柏仆,丛林摧。”

丛林,指树林;僧人聚居之处。因指寺院。语出汉 班固 《西都赋》:“松柏仆,丛林摧。”

(1) [jungle]∶树林。

丛林战。

(2) [Buddhist monastery]∶和尚聚居修行的处所,后泛指大寺院。

鲁智深回到丛林选佛场中禅床上,扑倒头便睡。——《水浒传》

①汉 班固 《西都赋》:“松柏仆,丛林摧。”

② 清 唐甄 《潜书·善游》:“鸟守故巢,亦翔于丛林;鱼潜在渊,亦洄于荡泽。”

③《东周列国志》第三回:“掘突喝教左右打点攻城。忽闻丛林深处,巨锣声响,一枝军从后杀来。”

④冰心《寄小读者》二十:“池四围是丛林,绿意浓极。”

①《大智度论》卷三:“僧伽秦言众,多比丘一处和合,是名僧伽;譬如大树丛聚是名为林。”后泛称寺院为丛林。

② 宋 王安石 《次韵张子野竹林寺》之一:“涧水横斜石路深,水源穷处有丛林。”

③清 纪昀 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录三》:“其父姑令借榻丛林,冀鬼不敢入佛地。”

④ 李劼人 《死水微澜》第五部分八:“北门内文殊院,两个和尚的丛林建筑的富丽堂皇。”[1]

⑤明 施耐庵《水浒》第四回《鲁智深大闹五台山 赵员外重修文殊院》 智深好生无礼!全没些个出家人体面!丛林中如何安着得此等之人!

丛林,梵名 Vindhyavana,僧侣聚集、修道之处,亦通常指禅宗寺院而言,故亦称禅林,但后世教、律等各宗寺院也有仿照禅林制度而称丛林的。中国禅宗从曹溪惠能后,四传至于怀海,百余年间禅徒只以道相授受,多岩居穴处,或寄住律宗寺院。到了唐贞元、元和间(785—806),禅宗日盛,宗匠常聚徒多人于一处,修禅办道。江西奉新百丈山怀海以禅众聚处,尊卑不分,于说法住持,未合规制,于是折衷大小乘经律,创意别立禅居,此即丛林之始。丛林的意义,旧说是取喻草木之不乱生乱长,表示其中有规矩法度云(《禅林宝训音义》)。

丛林制度,最初只有方丈、法堂、僧堂和寮舍。以住持为一众之主,非高其位则其道不严,故尊为长老,居于方丈。不立佛殿,唯建法堂(后世乃立佛殿)。

所集禅众无论多少,尽入僧堂,依受戒先后腊次安排。行普请法(集体劳动),无论上下,均令参加生产劳动以自给。又置十务(十职),谓之寮舍;每舍任用首领一人,管理多人事务,令各司其局(《景德传灯录》卷六《禅门规式》)。

在这以前寺院的首脑为三纲:即上座、寺主、维那(或称都维那),都是领导大众维持纲纪的职僧。上座以年德俱高,都是朝廷任命。如姚秦、元魏,常有命令补上座。唐道宣亦曾被命为西明寺上座,其位居寺主、维那之上。寺主知一寺之事。如后周陟岵寺、隋大兴善寺等,皆有寺主。维那意为次第,谓知僧事之次第,或称为悦众;但后世常以悦众为维那之副,其职有数人,以大、二、三、四等别之(《百丈清规证义记》卷六)。

至于丛林古规的职事,则有首座、殿主、藏主、庄主、典座、维那、监院、侍者等名目。如黄檗希运在池州南泉寺为首座、遵布衲为湖南药山殿主、雪窦重显为南岳福严寺藏主、南泉普愿于庄上为庄主、沩山灵佑在江西百丈山为典座、克宾于河北魏府(今大名县)兴化寺为维那、玄则在法眼会下为监院(见元道泰《禅林类聚》第九)、兴化存奖为临济义玄侍者等。

后世丛林组织日渐庞大,各寺家风不同,为住持者多因时制宜、自立职事,名目层出不穷。宋宗赜《禅苑清规》的序文说:“庄严佛社,建立法幢,佛事门中,阙一不可。岂立法之贵繁,盖随机而设教”。在《禅苑清规》所载丛林职事名目即有二十三种。宗赜还撰了一篇《龟镜文》(弍咸《禅林备用清规》卷七称之为《百丈龟镜文》),概括地说明设立各种职事的必要。文云:

“丛林之设要之本为众僧,是以开示众僧故有长老,表仪众僧故有首座,荷负众僧故有监院,调和众僧故有维那,供养众僧故有典座,为众僧作务故有直岁,为众僧出纳故有库头,为众僧主典翰墨故有书状,为众僧守护圣教故有藏主,为众僧迎待故有知客,为众僧召请故有侍者,为众僧看守衣钵故有寮主,为众僧供侍汤药故有堂主,为众僧洗濯故有浴主,为众僧御寒故有炭头,为众僧乞丐故有街坊化主,为众僧执劳故有园头、磨头、庄主,为众僧涤除故有净头,为众僧给侍故有净人”(《禅苑清规》卷八)。

以上制度,自宋以来通行甚久,少有更改。至于今日可行的,则根据元代《敕修百丈清规》更有增益,且分成东西两序。东序序职(资格)有都监、监院等二十一员,列职(实职)有化主、库头等二十六员;西序序职有首座、西堂等十二员,列职有殿主、寮元等二十一员。细分职别可达八十种,可谓繁杂(见清仪润《百丈清规证义记》)。

丛林规模开始不大,到唐末五代之间,南方有发展。如洪諲住浙江径山,道膺住江西云居山,僧众多至千数;义存住福州雪峰,冬夏禅徒更不减一千五百人(《宋高僧传》卷十二)。入宋,丛林建置益臻完备,禅众亦以集中居住为常,凡名德住持的丛林,都有千人以上。如宋太祖建隆二年(961),延寿自杭州灵隐移住同地永明寺(今净慈寺),学侣多至二千(《景德传灯录》卷二十六)。

北方丛林,亦始盛于宋代。仁宗皇佑元年(1049),内侍李允宁施住宅创兴禅席,仁宗给与寺额为十方净因禅院。庐山圆通寺怀琏应命为住持,禅道大弘于汴京。神宗元丰五年(1082),又命京师(今开封)大相国寺,创立慧林、智海二大禅院,后都成为京师有名的禅林。至徽宗崇宁二年(1103),宗赜集《禅苑清规》时,丛林制度已灿然大备。宋室南渡以后,禅宗名僧辈出,所居丛林,皆极一时之盛。如克勤所住江西云居山、宗杲所住浙江径山、正觉所住泗州普照寺及明州天童寺,清了所住真州长芦崇福寺等,其住众常至千人以上。

史弥远因而请定江南禅寺为五山十刹(余杭径山、杭州灵隐、净慈、宁波天童、育王等寺为禅院五山。杭州中天竺、湖州道场、温州江心、金华双林、宁波雪窦、台州国清、福州雪峰、建康灵谷、苏州万寿、虎丘等寺为禅院十刹。见《七修类稿》),俾拾级而登,于是丛林制度遂遍行于江南,迄后世不衰。

丛林职事人员之多寡,各依其规模建制大小而定。方丈为禅林正寝、住持所居之处,故称寺主为方丈,他为全寺诸堂之头,故又称堂头和尚。至西序的重要职员,则为首座(即古之上座)、西堂、后堂、堂主、书记、知藏、藏主、知客、寮元(云水堂首领)等。东序为监院(即古之寺主,俗称当家)、副寺(即知库)、维那、悦众、侍者、庄主等,是一般丛林所常设的。此外,列职各专一务者,还有饭头、菜头、火头、水头、碗头(通称行堂)、钟头、鼓头、门头、园头、浴头(亦称知浴)、圊头(即净头)、塔头(亦称塔主)、树头(巡视山林、栽补树木)、柴头、磨头、茶头、炭头、炉头、锅头、桶头、灯头、巡山、夜巡、香灯、司水(禅堂专任)、照客、听用等。以上各种职事名称,以等级分,可统称为知事人员(一级)、主事人员(二级)和头事人员(三级)。规模较小的丛林,即以主事兼知事。规模较大的丛林,则有很完备的组织。方丈之下有库房、客堂、维那寮、衣钵寮四个机构(通称四堂口),是为丛林的基本组织,重要寺务由住持会同首座等班首与四堂口首领共议进行。此外有首座寮以处上座名宿,有侍者寮以处初学新参,有行者寮以处杂务行者和童行,有众寮(云水堂)以临时接待过往禅衲。又有蒙堂以处知事职僧以上退职人员,有单寮以处副寺以下退职人员,有延寿堂以处老病僧人,有庄田以供禅众从事生产。各堂又各立规约以资遵守(参看本书《清规》条目)。

现今丛林,以其住持传承的方式不同,又可分为子孙的与十方的两类。本来从宋代起,丛林即有甲乙徒弟院、十方住持院、敕差住持院三种之分。甲乙徒弟院,是由自己所度的弟子轮流住持甲乙而传者,略称为甲乙院。十方住持院系公请诸方名宿住持,略称为十方院。敕差住持院,是由朝廷给牒任命住持者,略称为给牒院。甲乙院住持是一种师资相承的世袭制,故又称为剃度丛林或子孙丛林。

十方住持院由官吏监督的选举,故称为十方丛林。后世即大体沿用其制度,无大变动(现无其第三种)。

另外,十方丛林中依住持继承制度的不同,还有选贤丛林与传法丛林之分。

有如镇江金山寺名刹的住持,即是依法系相传的,称为传法丛林;宁波天童寺自清末寄禅(敬安)重兴后,改为十方选贤制度,称为选贤丛林。1924年厦门南普陀寺改子孙丛林为十方选贤丛林,即依天童寺选贤方法,订立“十方常住规约”二十条。并规定选举法、住持任期及进院退院等手续(《厦门南普陀寺志》)。

这种选贤制度是丛林住持史上的一个进步。

关于丛林制度详见于《百丈清规》和它的注书《百丈清规证义记》等。至于丛林中行事和古德风规,则有道融《丛林盛事》、慧彬《丛林公论》、慧洪《林间录》、净善《禅林宝训》、无愠《山庵杂录》等可资参考。

六道轮回

六道轮回

六道轮回原为印度婆罗门教的世界观,后佛教引用,佛教把婆罗门教称为外道。所谓生死轮回是说“舍此蕴已复趣他蕴”。世间众生因造作善不善诸业而有业报,此业报有六个去处,被称为六道。六道是佛根据业报身所受福报大小划分的。分别为:天(化生)、人、畜生、阿修罗(魔)、饿鬼、地狱(化生)。

【六字真言】是什么意思?

【六字真言】是什么意思?

六字大明咒见于《佛说大乘庄严宝王经》,又称六字大明陀罗尼、六字真言、嘛呢咒,中文拼音参考发音为:嗡(ong)嘛(ma)呢(ni)呗(bei)美(mei)吽(hong)。汉地、藏地、蒙古发音有微小的不同。六字大明咒是观世音菩萨心咒,源于梵文中,此咒含有诸佛无尽的加持与慈悲,是诸佛慈悲和智慧的音声显现。六字大明咒是“嗡啊吽”三

丛林,梵语贫婆那,翻译为中文就是丛林的意思。而这个丛林之意,最早是由僧伽的概念衍生出来的。《大智度论》卷三说:僧伽,秦言众;多比丘一处和合,是名僧伽。譬如大树丛聚,是名为林。一一树不名为林,除一一树亦无林;如是一一比丘不名为僧,除一一比丘亦无僧,诸比丘和合故僧名生。

我国禅宗自六祖慧能之后,以百余年间,禅徒仅以道法相授受,多岩居穴处,或寄住于律宗寺院,龃龉时生,马祖道一开创丛林,以安禅侣;其后又有百丈怀海以禅众聚处,尊卑不分,说法住持未合规制,制定百丈清规。自此,丛林之制,开始完备。

过去大陆的丛林寺院,一如现在的大学,具有教育与陶冶人格的功能。这些丛林规划都很完善,不管是硬体的建筑结构、丛林布局,或软体的人事组织、丛林作息,处处表现了佛门完善的教育。丛林生活是如何度过的呢?丛林一天的内容很丰富,从一早起床有「早课」,这是修持的生活。接著是早斋,即人间的衣食住行生活;还有出坡作

丛林,指树林;僧人聚居之处。因指寺院。语出汉 班固 《西都赋》:“松柏仆,丛林摧。”

经书上讲:“因地不真,果招纡曲。”她发心的这个因地,不是正因,不是真正为了信仰,为了想修行,想了生死,不是因这个来的话,这都是因地不真的现象,因地不真的人,就是你帮她剃度以后,一旦业障现前,她的烦恼比一般人还要重。

近朱者赤,近墨者黑,人生路上,要多亲近佛法僧三宝,多亲近真正的师长益友,同时,也需要“远离”以下这六种人或事:远离“非正命”。佛教的“八正道”里郑重地提到了“正命”,就是如法的谋生手段,谨慎选择从事的职业。

年少之时,血气未定,戒之在色。邪淫之人,如堕深渊,无尽痛苦,毁伤身心。俗话说“色字头上一把刀”,一旦生了邪念,动了邪淫,便是种下了堕入魔道的恶因。淫欲之事,乐少苦多,犹如逆风而执炽炬,愚者不放,必见烧害,贪恋邪淫,一时冲动,后患无穷,苦果立即现前。

天人福报各个不同,所以同样的食物,每个人所感受的味道也都不一样。因此,我们如果老是感到外面境界不对劲,便应当观察,是否自己的心出了问题?如果一味的怨天尤人,这样只会更损自己的福报,因而从苦入苦。人的生命当中不可能永远高潮迭起,总是起起伏伏的。

人都会做梦。有人在梦中发了财,有人在梦中升了官、出了名,有人在梦中娶了娇妻、生了爱子等等,这些是好梦;也有人在梦中破财、遭贬、遭灾、离婚甚至被杀,这些是坏梦。不管好梦、坏梦,人一旦醒来,就明白了那些全是假的,自己了无所得。

有人问:“我活的好像到了前进不了,也后退不得的地步,您说该怎样调整心态?”我答:“这种情况,不论出现在事业中,还是学习上,既然还得硬着头皮干,不妨专门找个时间让自己静一静,来个‘彻底放下、勇敢拿起’的壮举。”有个小故事:

这篇文章对那些曾经犯了邪淫的人但是又想彻底戒除,并且想弥补曾经因邪淫而损失的福报的人来说是很难得的,想真心戒除邪淫的有缘人请耐心看完,肯定获益匪浅,并且能增加戒除邪淫的信心!戒淫得善果!所谓“天道祸淫,不加悔罪之人”是确实可信的。

当我们需要校准工作与生活的平衡,遇到大大小小的困难时,请避免陷入负面情绪,您可以跟随以下四大招,来一步步解决困难,把烦恼转化为成长的契机。1、直面困难。当困难来了,不必慌张或恐惧,负面情绪无法解决问题,只会让人乱了阵脚。

小白:“小龙,我昨天说的话,你别往心里去啊。你懂的,我就是‘刀子嘴豆腐心’。”小龙:“……你这么说,好像不原谅你,就显得我很小气。”小白:“嘿嘿,你最大度,咱们握手言和吧。”小龙:“不太有诚意,我考虑考虑。”“刀子嘴”背后是“豆腐心”吗?

当今社会人事繁杂,因此,在日常生活、工作中,具备良好的处事态度就显得十分重要。具体表现在:1 遇事不抱怨。世间之事终究不离业力与因果,明白这一点,遇事就不会抱怨,且能随顺因缘,顺势而转。2 办事不讨好。为大众做事,不存私心,不为取悦,这样才能坚持

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!