初到东林寺打佛七,有一次,去了以后,挂单,所有的手续都履行了,引礼师,照客师父把我们带到寮房里就开始打七。因为寮房里,有人进进出出,就从同修处听到这样一件事,后来大安法师好像也讲到这个事情。

说在安徽九华山,不知是在天台殿、百岁宫还是肉身殿打佛七,有个东北籍的女子千里迢迢赶来,可能跟地藏王菩萨有缘,就去道场里护持佛七了。她每天也念佛,但是更多的时间在外护,就是在大寮,也就是斋堂、伙房,去切菜洗碗,发这个心去了。

大寮里边一般发心的大都是女众,她们心灵手巧,切菜洗碗比较利索,这是女众的优点。但女众的缺点是三个女人一台戏,是是非非都说出来。说着说着可能受了点委屈,受了点气,受不了了。

一个人忿忿不平,跟秦香莲告状似地,突然飞奔到西方三圣殿,向西方三圣哭诉:“我千里迢迢来这护持,大家念佛,我自己要求往生,怎么娑婆世界这么苦呀!我做个功德都要这么多的烦恼是非,大家都还要呵斥我、说我、排挤我,受不了。”

这个时候竟生起了极大的厌离心,真真切切地忘我了,跟西方三圣拜着说着,“阿弥陀佛呀,我实在厌烦,实在这个世界我不想待了,真的想往生,如果这会儿您来接我,我立马就走。”人的根性真是不可思议。

厌离心发挥到极致,进入忘我无我的状态,一念清净无染的愿力信心感召,又因为净土法门的设置功能始终在这,常然不变,阿弥陀佛接引随时垂手受接,这个影像在每一个人的心田里边都存在,心净无染就跟她对接上了,感应得西方三圣就到了。

拜着拜着,眼睛一抬,看着上面供着的三尊佛像中间的阿弥陀佛的手徐徐伸下来,带着莲台来接她了,突然间像电影特效一样,忽地一下伸到拜垫前边来了。这个时候,千钧一发之际,她的退心又上来了,“呀!我这家里老公也不知道,这次只知道我来打佛七呀,也没说让我走呀,死呀,这家里孩子还没到十八岁呢!”想想这不能走。

就这么眼神一眨的功夫,佛像又回复如故了。就是三尊木头雕的佛像,还在上面,自己还在拜。可是真真切切,当时一念,感召接引的法门现行了。

太可惜了,因为世间的染著放不下,不愿,不信,愿力不切没去成。她要是稍微对比一下,都是清净海众眷属,没有伤害,没有欠债、还债,没有牵肠挂肚,完全无我的慈悲,从莲华化生出来,这么多的德行和加持,不可思议,太可惜了。这就叫业障来了。

祖师们在讲到莲华的妙时,形容一朵莲华盛开以后,有花的时候,即果就生出来了,就是莲子,莲胎里面也要生莲子,同时在里面具足了,这叫因果同时妙。

因果同时就是说,凡夫觉得现在发愿深信了,好好念佛的过程,将来临终的时候是往生,可是殊不知在这个遍法界的心体里边,因果是即因即果的。这边信心一具足,同时另一法界里莲华就生起来了。一念念佛,莲华就一念感应增长。最后往生,这边舍那边出,是同时的。

在我们世界维数国土的认知里,都有一种经验,比如:我们站在一栋楼里,四面都是玻璃窗,夜幕降临了后,站在大厅往窗户上看,一定会映出我们这个大厅里的情形。这个时候每个人认知的就是我在这个大厅里,外边显出来的是一种影像幻像。

可是因为我们在大厅,我们是主,觉得那个影像是伴,我们是正,那个是旁。但是如果换位一下,或许我们现在的影像恰恰也是镜子里映的那个影像,它是真实的,它是主,我们是伴。

这就是《华严经》里讲的事事无碍,一个是主,其他是伴,伴可以变成主,主可以变成伴,互为主伴,平等无碍。因果也是这样,因是主时,果就是伴,等我们从极乐世界出来的时候,果是主,因是伴,可是它始终是同时辉映,所以叫因该果海,果彻因源。

把这个道理明白了,往生真不是什么难的事。因为法界的运作规律就是这样的,法尔如是。这边起心动念,那必须感,那边感果的时候就给你呈现那么样一个果报,直通。

所以不待花落,莲胎就长好了,莲子也出现了,因果同时。我们的往生大业,成就在真实信心生起的一刻。可是我们现在只映到现前的境界,没办法映出极乐世界,并不代表它不在。真信切愿生起来,往生业已经成就了。

因为遍法界心,念念产生法界,呈现法界。一念念佛,筛出去的时候,就是佛法界。一旦打通连起来念念相应,一心不乱的时候整个十法界都是佛法界。

祖师们说:念佛时就是见佛时,见佛时就是成佛时。求生时就是往生时,往生时就是度生时,三时三时绝对是一体,佛的九法界十法界一体同观的。这个道理明心见性了以后才能悟得到。现在虽然悟不到,信,就可以到,就这么简单。悟之最难,信之最易。因果同时妙、微妙香洁,一个莲华就把净土法门呈现得如此尽善尽美。

还有一个,垢净双非妙。莲华说染,又飘在水上,清净无染;说不染,却的的确确扎根在淤泥中,这叫双非妙。

我们常说:生,则决定生,生而无生。去,则实不去,不去而去。这是净土理上最难会过去的一点。一般说听生就执著生,一定是从这生到那儿。听无生,就一定是无生,一巴掌抹了,绝不能中间有什么互相的牵连,这是凡夫的二元认知的巨大错觉。

其实恰恰极乐世界这种生叫做“印坏文成”。生而无生,因为不管是十万亿佛土东方的娑婆世界,我的有漏的色身,举心动念的妄想,和往生到十万亿西方佛土之外的净土,胜妙殊胜色身,三界外了生死的自在神通,全体都是我的现前一念,遍法界心都具足了,唯心净土。

不去而去,从现象上来讲,就是从东方十万亿佛土的东生到十万亿佛土的西,就是从胞胎生转成莲华生。从三大阿僧祇劫的时间幻相浓缩为一生补处必定成佛。所以我们知道,生而无生,无生而生,生则决定生,去则实不去。

这两层意思真正显现出来真空妙有的绝代圆融往生超越之法。说的的确确是从十万亿这往十万亿那生的话,那路上又有多远,用凡夫的一念很难到。所以从事从理要贯通,染而不染,不染而染就是生而无生,无生而生。非常甚深的法义。

再一个,莲华开了,花瓣围在外面,莲胎和莲子罗列于华中,说明总别齐彰妙。有人说阿弥陀佛天天接引众生,天天要与大众西方三圣现在人前,哪里有那么多的求往生人,大家同时死,到底去接谁?就一尊阿弥陀佛。

从这点来讲,这才叫总别相即,就是总相和别相也是相互圆融无碍的。有一个众生需要接引,就能够折射出来一幅阿弥陀佛接引图,有十个众生就是十幅接引图,有百个众生就是百幅接引世界。观音菩萨能应以何身得度即现何身而为说法,何况他的老师。

一朵莲华就能表法,难怪智者大师在讲到妙法莲华经的时候,九十天才讲一个妙。他方国土地狱饿鬼道里,天道二十八层天里,都会去宣讲《佛说阿弥陀经》。自然有他的方法,香积佛国他也会宣讲。可是他那没人做声的,不会说话,这才叫妙,不可思议。

再一个就是香,从污泥中出来,虽然说没有被染污,清香芬然,但是这还属于秽中香,极乐世界中七宝池中的莲华。这是净中香。香中香,没有一个净秽对等的出现出来的香,如果一定要有个香做为臭的相对对比值的话,香肯定不是究竟圆满的,一定还会有更香。

这种香的功能作用:闻后可发菩提心,发决定修行心。我们闻到世间的香很可能会障道,比如一旦女众涂脂抹粉、投怀入抱的时候,就很难坐怀不乱。闻到身体的芳香,吐气如兰等等,都会障道的。

洁,我们这个世界也是垢中洁,通过脏才显出来它的洁。极乐世界的莲华是绝代洁,都没有不洁和洁。是玄黄朱紫,炜烨焕烂,在《无量寿经》里形容得更是超然绝代,殊胜得让人神往,这就是极乐世界的依正庄严。

在这个地方,有一种知见,历史上曾经出现过这种误解,说下品下生者生在铁莲华中,不知哪个邪教给出来这么一种演绎和阐述,后来有祖师们把这个见解给绝断了。

说铁,所有的金属里面铁是五种金里面最贱的,七宝中就根本就没有,极乐世界依正庄严,就没有不是七宝所成的东西,根本没有铁莲华。天宫里都没有,天宫宝殿摩尼里都没有铁的这种杂质,何况三界外的极乐世界,超绝净土呢!

原标题:《阿弥陀经》30丨一个真实案例,证明极乐世界真实存在「晚课」

文章转自微信公众号:那一座庙

如是我闻:一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘僧千二百五十人俱,皆是大阿罗汉,众所知识,长老舍利弗、摩诃目揵连、摩诃迦叶、摩诃迦栴延、摩诃拘絺罗、离婆多、周利槃陀迦、难陀、阿难陀、罗睺罗、憍

【香赞】炉香乍爇。法界蒙熏。 诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨(三称三拜)【莲池赞】莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)

香赞:炉香乍热 法界蒙熏 诸佛海会悉遥闻 随处结祥云 诚意方殷 诸佛现全身 南无香云盖菩萨摩诃萨 南无香云盖菩萨摩诃萨 南无香云盖菩萨摩诃萨 莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台。接引上金阶。大誓弘开。普愿离尘埃。南无莲池海会菩萨摩诃萨 南无莲池海会菩萨摩诃萨 南无莲池海会菩萨摩诃萨

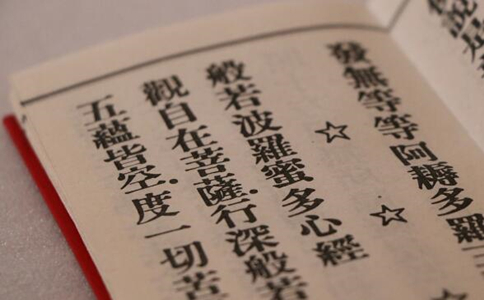

《佛说阿弥陀经》全文完整注音版。

这部经是我阿难亲自听佛陀宣讲的。有一天,释迦牟尼佛在舍卫国,只树给孤独园里说法,在场的有佛陀的常随弟子出家众一千两百五十人。这一千两百五十人都是大阿罗汉,德行高尚,为众人所熟知的。这些人包括了:长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、摩诃迦旃延、

【香赞】 炉香乍爇。法界蒙熏。 诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨(三称三拜)【莲池赞】 莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘

《阿弥陀经》简单讲解了极乐世界如何之好,劝勉听闻者都能发愿移民到极乐世界,怎么去信愿专修念佛。所以读诵净土法门三部正依经典就是为了能明白念佛往生的道理,增强念佛往生的信心,最终落实到信愿专修念佛的行持上。《阿弥陀经》是佛祖释迦牟尼佛,无问自说的一部经典,从执持阿弥陀佛名号入手,再而广修福慧善根,得证自在往生极乐世界的法门。

在当前广大的佛教信徒当中,往往对于佛教的修习流于形式,这是一个很严重的问题。往往有一些人,对于某某佛经能够背得滚瓜烂熟,但对于其中的义理一无所知,有的甚至连一点基本的佛教常识都没有。以《阿弥陀经》为例,就是这种情况。

《佛说阿弥陀经》全文共两千三百十二个字。是用Word所统计的,从正文“如是我闻”开始,包括符号。佛说阿弥陀经是净土三经(阿弥陀经、观无量寿经、无量寿经)之一。此经所提倡的念佛法门由于易学,使得念佛一时之间蔚为风气,甚至广泛流传于汉字文化圈各国,如日本、韩国、越南等。

在所有的经典里面,《阿弥陀经》是最容易被误解的。像《心经》《金刚经》等经典,很多人不会误解,只是理解有深浅,不会偏离主题。可是《阿弥陀经》的文字表述,很容易产生歧义,只有正确理解这部经才能如法而行。有些人虽在奉行,但不是按照佛的教导来修行,之所以学佛的人多成就的人少,就是因为不如法。法义不理解,方向不明了,再怎么修都

蕅益大师《佛说阿弥陀经要解》:菩提正道名善根。即亲因。种种助道施戒禅等名福德。唯以信愿执持名号。则一一声悉具多善根福德。散心称名。福善亦不可量。况一心不乱哉!这里的善根,应该是指菩提的智慧,一种正确的抉择。福德是指六度中的布施、持戒、忍辱、精进

《阿弥陀经》是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祇园精舍,与长老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。

这部经说有一次释迦牟尼在舍卫国祗树给孤独园给比丘们讲了这么一件事。说是在西方很远很远的地方,另有一个世界,名字叫“极乐”。那个世界中有一个佛,也正在说法。这个佛的名字叫“阿弥陀”。释迦牟尼解释说,为什么那个世界名叫“极乐”呢?那是因为生活在那个世界中的一切生灵都永享幸福,没有任何一一点痛

《阿弥陀经》是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祗园精舍,与长老舍利弗等16位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。阿弥陀经译本有3种:《佛说阿弥陀经》,后秦鸠摩罗什译;《佛说小无量寿经》,刘宋求那跋陀罗译;《称赞净土佛摄受经》,唐玄奘译。

《阿弥陀经》一卷,有后秦鸠摩罗什、唐朝玄类法师两种译本,以鸠摩罗什所译为通行本。经中发挥瑰奇想象,生动地描述了阿弥陀佛西方极乐净土,“无有众苦,但受诸乐”的美妙景象。如说:“极乐国土,有七宝地,八功德水,充满其中。池底纯以金、银、琉璃、玻璃

这部《佛说阿弥陀经》,应该如何在流通分当中去落实?实际上这就回归到通流通的通途法门。换句话说,净土法门让我们要深信发愿去修行落实,修行方法并没有比其它的法门更加艰难,也没有比其它的法门更加简单。

《阿弥陀经》是无问自说的一部经,但并不是唯一一部无问自说的经。为什么《阿弥陀经》是佛陀无问自说的经?因为它密义甚深,一般人问不出来的。我们看《阿弥陀经》,是佛陀叫着舍利弗这些圣者说的。实际上当时也有大菩萨参加,那么大菩萨们不知道《阿弥陀经》的境界吗?不知道《阿弥陀经》的密义吗?不知道阿弥陀佛吗?他们是知道的。像文殊、普贤

第一个特点:《阿弥陀经》只讲事实真相,不谈玄妙理体。《阿弥陀经》告诉我们一个事实:“从是西方,过十万亿佛土,有世界名曰极乐,其土有佛,号阿弥陀。”它讲的是一个事实,在十万亿佛土之外,有一个国土叫极乐世界,这里有一尊佛叫阿弥陀佛,这个世界黄金为地,有七宝池、八功德水等。就比如

《佛说阿弥陀经》这句经文是告诉我们,要想往生西方极乐世界,就必须具足善根,福德因缘。不可以少善根,就是说让我们要多种善根,那么怎么来多种善根呢?我们就拿净土法门来说,多种善根就是要多念阿弥陀佛圣号,多念一声阿弥陀佛,就多种一分善根,也就是说修净土法门念佛是正行,这也是多善根的因。

极乐世界为何有声闻?有人一看这个经典被判摄为菩萨藏就有些不理解,会质疑:你说这部经是菩萨藏,那为什么在经文里面说极乐世界阿弥陀佛还有无量无边阿僧祇的声闻弟子呢?莲池大师的回答是:这个是暂时有声闻弟子之名,但最终没有声闻之实。你看《佛说无量寿经》里也谈到,极乐世界声闻都能变化出很多的化身到他方世界去教化众生,令他方世界

九品往生出自《佛说观无量寿佛经》。该经十六观中的第十四、十五、十六三观,详细介绍了三辈九品往生的情况。其中,十四观讲上辈往生,十五观说中辈往生,十六观是下辈往生。同时,又根据各自行业(善根)的差别,每一辈又分为上中下三品,即上品上生、上品中生

若能于众生,昼夜常修慈;因是得常乐,以不恼他故。这段经文告诉我们,如果想获得幸福安乐的生活,就要时常修习慈悲心。慈悲的人没有烦恼,有慈悲心的人,不会去侵犯人,不会去恼害人,自然就不会有烦恼。「若能于众生,昼夜常修慈」,我们可以学

1、《地藏经》的功能分为二种: 1 1 《地藏经》是一部记载着万物众生其生、老、病、死的过程,及如何让人自己改变命运以起死回生的方法,并能够超拨过去世的冤亲债主,令其究竟解脱的因果经。人的生灭自无始

《普贤行愿品》全名为“大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品”,其中“大方广佛华严经”是总题,“入不思议解脱境界普贤行愿品”是品题。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

所谓的供养或者布施,那么有法布施,有财布施,有财供养,有法供养。那么在《普贤行愿品》里面讲到供养的时候,说到一句最关键的话叫做“法供养最”,诸供养中法供养最殊胜。所以,无论是如说修行供养啊,利益众生供养啊,摄受众生供养啊,代众生苦供养啊,勤修善

“应无所住而生其心”是什么?师:你现在还在生啊?师父过去讲了这么多,你有没有听进去?徒:听进去了。师:那你怎么“有所住而生其心”,这样不行啊!徒:为什么?怎么办?师:你受用就不行。谁在受用?受用是以无我为主,如果有我在受用,就是我知我见,这叫生灭见。

“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提僧莎诃(娑婆诃)”,翻译过来就是,即说咒曰:“去吧,去吧,向彼岸去吧,全向彼岸去吧。”“菩提”,就是“觉悟吧”;“娑婆诃”,则是“祝福你们”。

善士问:《金刚经》中说佛陀是不可以去描绘的,没有相,但佛七期间,为什么要观想佛陀?法藏法师答:《金刚经》上面所提的不以音声见我,不以色见我。若以音声跟色相来见我,那就是是人行邪道。不能证如来,不能见如来。那个是就众生执著什么才是佛。

《大般若经》六百卷,又称《般若经》,全称《大般若波罗蜜多经》,唐朝玄奘翻译。这是有关佛教般若类经典的汇编之著,所以卷帙浩繁。当年玄奘法师西域取经,取来此经本子有三种,后来进行翻译,碰到疑问,便就三本互校,殷勤省覆,择善而从,然后落笔,

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!