方便品第二

诸佛有二智,一为实相智,一为方便智。实相智又名真智、根本智;方便智又名权智、后得智。实相智是观空、遣相,直缘诸法之本性,言思道断,心行处灭;方便智是说法化众,善缘诸法之事相,有言说分别,而无执著。权以实为体,实以权为用,二智并显,真俗圆融。金粟如来正是以此方便权智而起妙用,所以现居士身于广严城;说无上法于娑婆界,以种种方便,协助释迦牟尼佛弘法度生。

尔时,毗耶离大城中有长者,名维摩诘。

“尔时”者:即佛陀合盖现士、演无上法、变染土为净土之时。“毗耶离城”者:即中印度之都城,汉译广严城,维摩诘即以方便居于此城。“长者”:一是学识博,二是道德高,三是智慧深,四是威德大,五是种性贵,六是大富豪,七是年龄长,具此七点,故称长者。梵语维摩诘,汉译净名或无垢称。

已曾供养无量诸佛,深植善本,得无生忍,辩才无碍。

以下总显净名功德。维摩诘已于无量久远劫来,供养了无量无边的诸佛,广种福德,广积智慧,对于世出世间染净一切诸法皆了达为缘生如幻,而实证其平等一如的真如法性,得无生忍,获得广大无边的智慧,不但已能自度而且还能广演妙法,安立种种法门,得四无碍辩,以广度无边众生。

游戏神通,逮诸总持,获无所畏,降魔劳怨,入深法门。

“神通”者:神谓神妙莫测,通谓往来无碍。神通有六:一、天眼通,二、天耳通,三、他心通,四、宿命通,五、神境通,六、漏尽通(菩萨不证漏尽通)。“逮诸总持”者逮即获得义,总摄无量诸善,令其守持不失,故名总持。“获无所畏”者:即得四无畏智:一、说一切智无所畏,二、说漏尽无所畏,三、说障道无所畏,四、说尽苦道无所畏。“降魔劳怨”者:魔谓魔怨,劳谓尘劳,魔有四种:一、天魔,二、蕴魔,三、烦恼魔,四、死魔。“入深法门”者:诸法甚深义理,法门无量,菩萨都能深入,故名入深法门。

总之,此段显示维摩诘自在解脱,智慧深广,福德具足,已于无量甚深微妙法门久已得入,又能降伏魔怨,制诸外道,而其讲法度生如师子吼,无所怖畏。

善于智度,通达方便,大愿成就,明了众生心之所趣,又能分别诸根利钝。

龙树云:“佛法大海,信为能入,智为能度。”维摩诘深达此理,故于时时以般若实证我空法空,了达本无生死可怖,本无涅槃可欣,而当下度脱诸苦。故名“善于智度”。通达方便即方便智,善于智度即实相智;前者重在利他,后者侧重自利。二智并用,真俗圆融,则自能有大愿为先,故曰:“大愿成就”。有了智愿,自当起行,以利群生,“故能明了众生心之所趣,又能分别诸根利钝”。也就是善知众生心念以及对机说法。

久于佛道,心已纯淑,决定大乘,诸有所作,能善思量。

吉藏云:“无凡愚之念挟杂其中,故名‘纯’;不二正观之智,任运现前,故名‘淑’”。因其心已深达实相,又能随缘任运不舍众生,位超八地,故名“决定大乘”。(八地以上菩萨,永不退堕于二乘,此即六住中的决定住,故名决定大乘。)。菩萨所作有三:一、上求佛果,二、中修万善,三、下化众生。又能善于思维正法,对所度众生视其根性胜劣而方便与以化导,但心常清净,无有执著,故名“诸有所作,能善思量”。

住佛威仪,心大如海,诸佛咨嗟,弟子释梵世主所敬。

僧肇曰:“言谈举止,不失圣仪”,故名“住佛威仪”。菩萨心如大海,深广无边(心量广大,包罗太虚),清净无秽(般若智慧常现其前),又能集积无量珍宝(集积福慧资粮),所以十方诸佛赞叹不绝,人天恭敬。“咨嗟”者:赞叹之词。故弟子(人)释梵(天)大众咸皆尊敬。

欲度人故,以善方便居毗耶离。

维摩诘为了救度人天二乘及有学菩萨,方便善巧居广严城。

资财无量,摄诸贫民;奉戒清净,摄诸毁禁;以忍调行,摄诸恚怒;以大精进,摄诸懈怠;一心禅寂,摄诸乱意;以决定慧,摄诸无智。

维摩诘常以六波罗蜜对有缘的凡圣进行救度:一、以丰盛的财物,布施给所有的贫民,对他们进行摄受拔济;二、对于毁犯禁戒的人,就用以身作则的清净梵行去感化他们,使其生大惭愧,不再犯戒;三、对于恚怒嗔骂的人,就用柔和忍让的态度,以柔克刚进行摄受;四、对于懈怠,放逸的众生,则以大雄无畏的精神精进勇猛地进行摄受,使他们振奋精神,积极有为地作止恶修善、舍染趋净的事;五、对于掉举散乱的众生,则以湛然常寂、一心不乱的禅定进行摄受;六、对于无明愚盲、执著无慧的众生,则以真俗圆融的大智慧进行摄受。总之,此六度中以布施度悭贪,以持戒度毁禁,以忍辱度嗔恚,以精进度懈怠,以禅定度乱意,以智慧度愚痴。维摩诘以如是种种方便,摄诸有情,令得解脱。

虽为白衣,奉持沙门清净律行;虽处居家,不著三界;示有妻子,常修梵行;现有眷属,常乐远离;虽服宝饰,而以相好严身;虽复饮食,而以禅悦为味。

此段总显维摩诘虽在世间,不舍现实生活,但又心常清净,不染一尘的高尚道德。“白衣”者:在家居士的通称。“沙门”者:出家比丘之异名。维摩诘虽为在家居士,而常奉持出家比丘的清净戒行。“三界”者:即欲界、色界、无色界。欲界众生有饮食男女之欲,色界众生虽离了欲界之欲,但有根身和器界的物质色境,无色界众生不但远离了欲界之欲,就是色界的物质也没有了。唯有第七、第八两识存在。(色、无色二界众生为修世间禅定所生)。而维摩诘虽处居家,身在欲界,但他不被五欲所染,心常寂静,如是则谓不著欲界;同时又悲愿无穷,度化众生,智慧深广,不著一相,如是则可谓为不著色无色界。以此修行,故名“不著三界”。维摩诘虽示有妻子,但常远尘离欲,不毁禁戒,而修清净梵行。“眷属”者:即妻子、儿女、兄弟、姊妹,亲族戚友等。吉藏云:“外护伏物,故有眷属;在家若野,故常乐远离”。维摩诘为了随顺世俗人情,所以权且现有眷属,但心中清净无为,超然物外。维摩诘虽然家财丰足,常以珠宝妆饰其形,但他主要是以无量功德所感之三十二相,八十随好的殊胜色相庄严其身。更重要的是维摩诘虽然常服饮食,以养色身,但他不以饮食为味,而是以心常安住在无碍解脱的般若三昧之中,法喜充满,真所谓身沐法雨,口玩法味,意饱法乐。所以维摩诘是一位火中生莲,出泥不染的在家居士修行的典范。

若至博奕戏处,辄以度人;受诸异道,不毁正信;虽明世典,常乐佛法;一切见敬,为供养中最。

“博奕”者“博是各类赌博,奕是各种棋艺,此指在花天酒地寻欢作乐,耗费金钱的人。维摩诘长者为教化他(她)们,有时也混迹其中,但他并不沉浸在花天酒地之中,而是以各种方便法门去教化沉溺在低级趣味中的众生,使他(她)们回头猛省,知世是苦,知身无常,而发心修行。同时维摩诘虽然还受学当时印度外道的各种典籍,但他对佛法的道理始终是坚信不疑,也就是在正信佛法、研究和通达佛理的基础上,博学其它各种学问。所以《瑜伽大论》云:“菩萨学法,当于何求?当于五明处求。”五明即内明(佛学),声明(语言文字学)。因明(逻辑学),医方明(医药卫生学),工业明(自然科学)。学好五明,才有方便智慧,有了方便智慧,才能救度众生。如果只懂佛法,不懂世间其它学问,那就不可能成为具有方便善巧、智慧辩才的导航人,所谓觉悟有情也就成了空话。而维摩诘正是在精通佛理的基础上去研究世间其它学问,对文学界的有情,则把佛理融入文学之中对他们进行开导;对医务界的有情,则把佛理融入医学之中对他们进行拔济;对科学界的有情,则把佛理融入科学之中对他们进行度化。所以维摩诘在长者、居士以及一切大众之中是一位德高望重、最受尊敬的人。

执持正法,摄诸长幼。一切治生谐偶,虽获俗利,不以喜悦,游诸四衢,饶益众生。入治正法,救护一切。入讲论处,导以大乘。入诸学堂,诱开童蒙。入诸淫舍,示欲之过。入诸酒肆,能立其志。

维摩诘守持着无上法宝,对男女老少,长幼尊卑,随缘开导进行摄受。“治生谐偶”者:谐谓和谐,偶谓结伴同伙。此句是说。伙同他人治理世俗财产,如办厂、经商、做生意等。“虽获俗利,不以喜悦”者:虽然得到世俗的一些蝇头小利,但不会利令智昏,欢喜若狂,因为菩萨已将身心浸泡在无量功德法财之中,不以俗利为喜,而以出世法利为乐。“游诸四衢,饶益众生”者:四通八达的要路名衢,维摩诘长者于要路处遍察群机,随缘化导,有时也到街头商场,应机说法,利益众生。“入治正法,救护一切”者:以政治法律的手段来治理国家,教育人民,使人民处事没有偏执和错误;也就是说维摩诘长者有时也以政治家的身份、长者的风度、大公无私的精神、廉洁贤明的美德,爱护、关心和教育一切人民。“入讲论处,导以大乘”者:古印度外道很多,各述其道德的高妙,所以国家要专设论堂,如果想展开辩论、宣讲道法,就击鼓集众,与对方论辩,胜者为师,败者为徒。维摩诘长者就是经常在这样的场合里宣讲大乘佛法。“入诸学堂,诱开童蒙”者:维摩诘长者有时也到社会的各类大小学堂里去,把佛法的道理用生动的童话故事等形式给儿童宣讲,使其在他们幼小的心地里种下永不坏灭的菩提种子。“入诸淫舍,示欲之过”者:淫舍即妓院之类。维摩诘长者有时还至淫舍,对沉溺于贪享低级乐趣中的众生,则对他(她)们灌输“观身不净,观受是苦”等一类佛理,使他(她)们知道“贪欲为生死的根本”,从而离欲去贪,回头是岸。如果没有象维摩诘这样的在家菩萨去度化此类众生,那他(她)们将永远沉堕在世间五欲的泥沼深坑之中,不能自拔,所以维摩诘长者以大乘“但愿众生得离苦,不为自己求安乐”的菩萨精神对他(她)们进行拔济。以故文殊师利于夏天三月安居之时,初至皇宫,次到酒肆,后入淫舍。因为菩萨以觉悟有情为己任,对一切众生都要作平等的救度,如果象淫舍、酒肆之类的众生不予度化,又怎能显示菩萨视一切众生如独子而行平等拔济的大悲精神呢?所以维摩诘入诸淫舍,至诸酒肆,义即在此。但对那些同流合污的凡夫绝不能与真正以度生为主的菩萨相提并论。“入诸酒肆,能立其志”者:酒肆即酒家。因为酒能令人失去理智,故佛制列为五戒之一。而长者维摩诘虽入酒肆,但他能立其大智,不被酒乱,从而教化酒徒们要改过从善,断除恶习。

以上总显维摩诘长者如象污泥池中皎洁芬芳、一尘不染的莲花一样,以出世不取的精神,干入世不舍的事业;同时也说明了真正的人间佛教,是不舍弃一件世法,真正的人间佛陀,是不放弃一个众生的。

若在长者,长者中尊,为说胜法;若在居士,居士中尊,断其贪著;若在刹利,刹利中尊,教以忍辱;若在婆罗门,婆罗门中尊,除其我慢;若在大臣,大臣中尊,教以正法;若在王子,王子中尊,示以忠孝;若在内官,内官中尊,化正宫女;若在庶民,庶民中尊,令兴福力。

“长者”:年耆家富,众望权高,称为长者。“胜法”者:殊胜的出世大乘佛法。因维摩诘居士在长者中能说出世大乘佛法,故为长者中尊。“居士”即在家学佛的信众。因一般居士财食虽多,而贪求不足,维摩长者即说正法,除其贪著。“刹利”者:即官族,因此族有地位和权利,容易生起我慢和嗔恚,维摩长者即以忍辱法门对他们进行劝化教育,使其柔和调顺。“婆罗门”者:即净行,因此族众生少持净戒,我慢供高,以道自居,维摩长者即以种种方便宣说正法,除其我慢。“大臣”者:辅佐国政,掌管大权的人,维摩长者即以众中尊的威望,教导大臣们以正法治国,也就是教以五戒十善的人乘正法,使他们知道善恶因果报应的道理。“王子”者:即国王之子,因他们一向养尊处优,是天生的骄子,维摩长者即以忠于国家,孝敬父母的道德规范教育他们。“内官”者:古印度的法律规定,将年长德高的一代忠良请为内官,来化正宫女。僧肇云:“妖媚邪饰女人之情,故诲以正直,。”如此做法,以免宫女放荡淫乱,迷惑执政大臣,致使荒芜国政,祸害人民。“庶民”者:即一般平民百性,因为他们大都位居社会下层,衣食短少,福力微薄,维摩长者即教以广修福德,培植善根,以避免饥寒之苦。

若在梵天,梵天中尊,诲以胜慧;若在帝释,帝释中尊,示现无常;若在护世,护世中尊,护诸众生。

“梵天”即初禅天,因初禅有情耽著世间禅定,不求出离,维摩长者即以出世殊胜的般若佛慧开导他们,令其超升出离。“帝释”者:即忉利天王,释提桓因,此王易被天中五欲乐所迷,维摩诘即以无常的五衰相现,使其摄念归心,体悟无常,而不放逸。“护世”者:即四大天王,因他们奉帝释命,守护四天下的众生,维摩诘即现身其间,令其忠于职守,常护众生。

长者维摩诘,以如是等无量方便,饶益众生。

以上总显维摩长者以种种无量的方便智慧利益众生。

以其方便,现身有疾,以其疾故,国王、大臣、长者、居士、婆罗门等,及诸王子,并余官属,无数千人皆往问疾。

维摩长者以大悲方便而示现身疾,并非象众生由六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)所致,而使四大不调为患的诸疾。因为菩萨以大悲心为本,众生有病,故菩萨病。所以维摩长者以其方便而现身疾;又以其疾,故感得国王、大臣、长者、居士等数千人前来问疾。因为维摩长者在一切大众中能为宣说正法,教以礼仪,断诸邪见,他是一位德高望重,最受大众尊敬的人,故尔身示有疾,大众咸来探望。吉藏云:“净名以德被天下,人感其恩惠,既闻有疾,故皆来问之。”维摩长者就是常常藉其大众前来问疾的机会,而广宣妙法,觉悟群生的。

其往者,维摩诘因以身疾,广为说法。“诸仁者!是身无常、无强、无力、无坚,速朽之法,不可信也。

以下显示维摩诘宣说正法。一、明无常义:“仁者”尊称之词。“无常”者:生老病死,常所转易,故名无常。维摩诘说法首先道出了诸行无常之正理。修行依无常之正理而观,就能解脱,不观无常,则永处缠缚,故佛典云:“但念无常,慎勿放逸”。所以永嘉在其《证道歌》中说:“诸行无常一切空,即是如来大圆觉。”三世诸佛成无上道皆依无常而观,了知宇宙万法皆是生灭变化,无有定法;既无定法,则实我不可得,实法不可得;无有实我实法,当下即可破除二执,取消能所对立,而证得不生不灭,如如不动,清净湛寂的自性涅槃。故佛陀立三法印,以诸行无常为首印,正是显示无常的重要性。“无强”者:衰弱变坏,名为无强。“无力”者;老而不壮,气血双虚,名为无力。“无坚”者:多病不实,名为无坚。衰朽速急,念念生灭,人命在呼吸间,瞬息而逝,故不可信赖此身为真实有。

为苦为恼,众病所集。诸仁者,如此身,明智者所不怙。

二、明苦义:身受为苦,心受为恼;身心常为八苦之所恼乱,众病之所集聚。老子云:“吾之大患,为吾有身;苟吾无身,吾又何患。”一切众生自从有了身体,随之而来的便是种种烦恼和痛苦,所以有智慧的人应当对身作无常、苦、空观,而厌离它,不应依怙它。

是身如聚沫,不可撮摩;是身如泡,不得久立;是身如焰,从渴爱生;是身如芭蕉,中无有坚;是身如幻,从颠倒起;是身如梦,为虚妄见;是身如影,从业缘现;是身如电,念念不住。

三、明空义:空者有而非真谓空,维摩以十喻显示。一、聚沫:此是大水冲击泛起的一种白色气泡,浮旋在水面上,看似很大,如果用手去抓摩,则虚浮不实,无有体性。有情之身亦如聚沫一样,相有体无,所以僧肇云:“撮摩聚沫之无实,以喻观身之虚伪。”故经言:“是身如聚沫,不可撮摩。”二、泡:此是天降大雨打落在水潭里而泛起的一种水泡,此泡随生随灭,很难久存,有情之身亦复如是,无常变灭。故经言:“是身如泡,不得久立。”三、焰:此是在沙漠或戈壁滩上由阳光照射而生起的一种阳焰,渴鹿不达真相,迷执为水而饮。吉藏云:“渴见阳焰,迷以为水。”有情不达身由四大假合而成,迷执实有者亦复如是,所以吉藏又云:“爱见四大,迷以为身。”故经言:“是身如焰,从渴爱生。”四、芭蕉:此是一种草本植物,乍看起来粗身硕叶,郁郁葱葱,酷似坚牢,实则它是由层层皮叶包裹着的,中无有坚,所谓“芭蕉剥尽始知空。”有情之身不坚者亦如芭蕉中无有实一样。故经言:“是身如芭蕉,中无有坚。”五、幻:此是由幻师所变现的种种幻境,小儿不知是幻,迷执实有,有情不达身体如幻,颠倒妄想,执身为我者亦如小儿执幻为真一样。故经言:“是身如幻,从颠倒起。”六、梦:梦是有情由梦中意识所现的一种有而非真的影相,但梦中人不觉是梦,往往执为真实,一旦醒来,才觉梦境是空。玄觉云:“梦里明明有六趣,醒时空空无大千。”殊不知有情白日所见亦是梦境,它全由阿赖耶识随业力所变现,有相无体,与夜晚心识所现之梦境无异,但有情不达此理,往往执假为实,执无为有,夜为小梦所蔽,昼为大梦所迷,恒处生死长夜,不得觉悟。众生执身为实有,亦如梦中人执自身实有一样。故经言:“是身如梦,为虚妄见。”七、影:影即影相,阳光照射,承受发光,障隔发影,依形故有。众生的身体也如影相一样,由过去的业缘,便感现在的身影;由现在的业缘,又感未来的身影。但众生不达身如影相,有而非真,往往执为实有,维摩长者为破有情执身为实有的执著,故言:“是身如影,从业缘现。”八、响:即山岩、空谷中的一种回音,此响瞬息而逝,有而非真;有情之身亦复如是,它是由阿赖耶识中四大种为因,以业力及父精母血衣食等为缘和合而有,其中无有实我可得。故经云:“是身如响,属诸因缘”。九、浮云:浮云在天空中随风飘流,没有根底;有情之身亦如浮云在空中随风飘流不能主宰一样,刹那刹那在境风中幻生幻灭。罗什云:“俄倾异色,须臾变灭;身亦如是,瞬息之间,有少有长……。”故经云:“是身如浮云,须臾变异”。十、电:即雷雨前天空中的闪电,此电速灭不住、变坏无常;有情之身亦如太虚中的闪电一样,随生随灭,新陈代谢,念念无住。故经言:“是身如电,念念不住”。

是身无主为如地;是身无我为如火;是身无寿为如风;是身无人为如水;是身不实,四大为家;是身为空,离我我所;是身无知,如草木瓦砾;是身无作,风力所转。

四、明无我义:一切有情皆由地水火风四大假合以成身,终无恒常不变、常一主宰的我,它全随因缘而生,随因缘而住,随因缘而灭,所谓聚散随缘,不得自在。四大在外,则是土木山河;四大在内,则是四肢百骸。精粗不同,实质一如,故经言:“是身无主,为如地。”“无主”者:无常一不变的主宰者。“如地”者,地谓土地,古人云:千年田地八百主”。有情之身亦如大地,变化无常,不能主宰。又言:“是身无我为如火”。“无我”者:无有真实可得的实我。“如火”者:火是缘生,由火种,燃料、氧气诸缘和合而成,其中无有实火可得。又言:“是身无寿,为如风”。“无寿者”:生命短促,须臾即过。《四十二章经》云:“人命在呼吸间”。生命既如呼吸短促,何有寿命之可言?!故言如风。因风流动变化,刹那不住;有情之身死此生彼,流转诸趣,如风一样,不停地运动变化。又言:“是身无人,为如水”。“无人”者:无有实在的个体有情。“如水”者:水非实水,氢二氧一,假名为水。身无实身,人无实人,如水一样,众缘所成,假名为人。又言:“是身不实,四大为家”。有情之身是由四大聚合所显,有相无体,离开四大,故求实我了不可得。身既不实,体性空无,则无能取的我和执身为我的我所,离开能所二取的我我所执,则可当下实证二空真如而见道登地。故言:“是身为空,离我我所”。“是身无知,如草木瓦砾”者:“无知”者:即无所觉受感知。因为有情之身是由地、水、火、风物质性的四大组合而成,本身即同无有觉知的草木瓦砾的无情之物,故言:“如草木瓦砾”。“是身无作,风力所转”者:“无作”即无所造作。“风”即尘境。由于有了境风的吹动,故有身口意三业的造作,其实造作者也是缘生,没有实在的作者,故言“无作”。总之,以身不实,破有情的自性我执;以身无知,破有情的受者我执;以身无作,破有情的作者我执。彻底破除三执,则自能断除烦恼障,而证得涅槃解脱。

是身不净,秽恶充满;是身为虚伪,虽假以澡浴衣食,必归磨灭;是身为灾,百一病恼;是身如邱井,为老所逼;是身无定,为要当死;是身如毒蛇、如怨贼、如空聚,阴界诸入,所共合成。

五、明不净义:不净有五:一、种子不净,此身由烦恼惑业所招,父精母血和合所成,故种子因缘是为不净。二、住处不净,住母胎生藏之下,熟藏之上,血水浸泡,故住处不净。三、自相不净,此身由三十六物集聚而成。(三十六物见于《涅槃经》),此分三类:一、外相十二:发、毛、瓜、齿、眵、泪、涎、唾、屎、尿、垢、汗。二、身器十二:皮、肤、血、肉、筋、脉、骨、髓、肪、膏、脑、膜。三、内含十二:心、肝、脾、肺、肾、肠、胃、胆、生藏、熟藏、赤痰、白痰。)四、共相不净:眼、耳、鼻、口,大小便门九窍常流秽物。五、毕竟不净:身坏以后成粪成灰,全然不净。所以此臭皮囊秽恶充满,虽假澡浴涂香饮食资长,终归磨灭死亡。一大不调,百一病生;四大不调,即有四百四十种病起。同时色身是各种灾难的温床,生发出百千病苦的烦恼,又如山丘上的枯井,被衰朽老苦所逼迫,有生必死,流转无常。所以此身实为毒蛇猛兽、怨贼恶鬼所聚之旷野,处此甚可怖畏,甚可忧患,甚可厌恶。

凡夫执常乐我净,起贪、嗔、痴、慢,作杀、盗、淫、妄,入三恶趣,增加苦痛,无始时来贪爱此身,反被身害。菩萨知无常、苦、空、无我、不净。于身不执,于法不著,不起烦恼,不造恶业,故不受诸苦,而超出三界。

诸仁者!此可患厌,当乐佛身。所以者何?

维摩长者进一步说道:各位善士!无常、苦、空、无我、不净的有漏色身应当厌离;常、乐、我、净,清净庄严的无漏佛身应当欣乐。何以故?

佛身者,即法身也!

佛身有三:一、法身,二、报身,三、化身。法身者:清净无相,不生不灭,如如不动,它是我法二空的绝对真理;此理由大圆镜智所证,是佛的无为清净功德,故名法身。报身者:有自报身和他报身之别,自报身是佛陀亲自受用广大法乐之身,此身是佛于因地广修福德圆满所招感的一种无漏庄严清净的果报之身,它是由大圆镜智及无垢识和合所现,故名报身。报身与法身的关系,一为理,一为事,一为性,一为相,一为清净无为功德,一为无漏有为功德,两身结合,是为佛陀的真身。他报身是佛陀平等性智为度地上菩萨所现,此身与自报身相似,故名他报身。他报身是专为地上菩萨宣说大法,使他们受用广大法乐、从而获得解脱的一种佛身,故又名他受用身。化身者,此是成所作智所现,所谓成就佛所应作的一切事,即“三类分身息苦轮”。“法身”者:有狭义和广义的法身之不同。狭义的法身即三身中的法性身。广义的法身即三身、四智、五眼、六通、菩提、涅槃的无漏有为诸功德和清净无为诸功德,故总名法身。而此经所说的法身即指后一广义的法身,也就是指整个无漏佛果。故言:

从无量功德智慧生;从戒、定、慧、解脱、解脱知见生。

此无漏佛果皆由集积无量福德智慧二种资粮圆满所生,故言:“从无量功德智慧生”。“戒、定、慧、解脱、解脱知见”,合称为五分法身。此五分、前三是因,后二是果,也就是由勤修戒定慧三无漏学而得圆满解脱,并将学修而得解脱的经过和方法说以利人,知见明了,便是解脱知见。

从慈悲喜舍生;从布施、持戒、忍辱柔和、勤行精进、禅定解脱三昧、多闻智慧诸波罗蜜生。

此明法身从四无量心、六波罗蜜及八解脱生。(四无量心及六度解释见前)八解脱者:一、有色观诸色解脱;二、内无色想观外诸色解脱;三、净解脱身作证具足住解脱;四、空无边处解脱;五、识无边处解脱;六、无所有处解脱;七、非想非非想处解脱;八、想受灭解脱。

从方便生;从六通生;从三明生;从三十七道品生;从止观生。

法身从方便善巧的智慧而生,故言:“从方便生”。“六通”者:一、天眼通(无不见),二、天耳通(无不闻),三、他心通(能知有情心念所想),四、宿命通(能知自他过去之事),五、神境通(即神境十八变),六、漏尽通(烦恼已断,诸漏永尽)。“三明”者:明即智慧光明,天眼、宿命、漏尽三通,是为三明。“三十七道品”者:解释见前。“止观”者:即定慧也。止是定,观是慧。《涅槃经》云:“定多慧少,增长无明;慧多定少,增长邪见;定慧等持,即得解脱。”永嘉玄觉云:“惺惺(慧)寂寂(定)是,无记寂寂非;寂寂(定)惺惺(慧)是,乱想惺惺非。”也就是说即慧之时定在慧,即定之时慧在定的定慧平等才能解脱,所以说:“从止观生”。

从十力、四无畏、十八不共法生;从断一切不善法集一切善法生;从真实生,从不放逸生。从如是无量清净法,生如来身。

“十力、四无畏、十八不共法”解释见前。“断一切不善法集一切善法”者:即止恶修善,断诸烦恼,深发菩提大愿,广度无量众生。“真实”者:即真实不虚,常如不变的法性真如。“不放逸”者:依精进三善根力严格要求自己,断恶修善,舍染趋净。总之,如来清净法身,皆从如上所说无量诸善功德法生,故名“从如是无量清净法生如来身。”

诸仁者!欲得佛身、断一切众生病者,当发阿耨多罗三藐三菩提心!

最后维摩长者劝请大众欲得金刚不坏、常乐我净的佛身,断有情障病、利济群生者应该以无上正等正觉的菩提道心为正因。

如是长者维摩诘为诸问病者如应说法,令无数千人皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

此明大众所得利益。维摩长者随其众生根器。顺其大小高下而对机说法,使大众知无常、苦、空、无我、不净的有漏色身可厌恶;常乐我净、不生不灭的清净佛身可欣乐,故众生闻已,皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

如是我闻。一时佛在毗耶离庵罗树园。与大比丘众八千人俱。菩萨三万二千。众所知识。大智本行皆悉成就。诸佛威神之所建立。为护法城受持正法。能师子吼名闻十方。众人不请友而安之。绍隆三宝能使不绝。降伏魔怨制诸外道。悉已清净永离盖缠。

我曾经亲自听佛这样说。那时候佛在毗耶离城的庵罗树园中,与八千大比丘在一起,还有三万二千位菩萨。菩萨们都是一切人众所熟悉的,无论道行,无论智慧都已经成就,并获得了诸佛如来的威力助持,自身也便成了护法之城。他们宣说正法的声音,如狮子一样的勇猛,遍及十方,无所不闻。众生不需吁请,便得到菩萨们的友爱慈慰;

佛国品第一:闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。

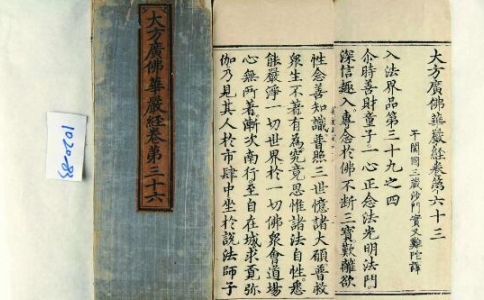

《维摩诘经》是《维摩诘所说经》的简称,也简称《维摩经》,或者也称《不思议解脱经》。此经的汉文译本有六种以上。1. 后汉灵帝中平五年(188年),由严佛调在洛阳译出,称《古维摩经》,有两卷。2. 三国时代的吴国黄武二年(233年)由支谦在武昌译出,称《维摩诘经》,有两卷。

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。皆度死地脱无挂碍不失辩才。其念及定总持诸宝悉成其所。布施调意自损戒忍精进一心智慧

无(w)上(shng)甚(shn)深(shēn)微(wēi)妙(mio)法(fǎ),百(bǎi)千(qiān)万(wn)劫(ji)难(nn)遭(zāo)遇(y), 我(wǒ)今(jīn)见(jin)闻(wn)得(d)受(shu)持(ch),愿(yun)解(jiě)如(r)来(li)真(zhēn)实(sh)义(y)。 南(n)无(m)本(běn)师(shī)释(sh)迦(jiā)牟(mu)尼(n)佛(

《维摩经》是佛教众多经典中般若部的一部大乘经教,属于真空法性部的经典。是经也称《不思议解脱经》或《维摩诘所说经》。其汉文译本比较多,有六种以上版本。我们通常读的是后秦弘始八年(406年)由鸠摩罗什在长安大兴善寺译出,称《维摩诘所说经》,也称《不思议解脱经》,共有三卷。《维摩诘经》是一部宣传大乘般若见中观思想

今日因本寺培和尚之请,得与诸山长老缙绅先生及清信士女等谈论佛法。夫佛法离四句,绝百非,超过寻伺,言语道断,不可思,不可议,微远幽深,不可摩触,如何可得而说!即此一经,亦名不可思议解脱经:理绝名相,体融言思,如何以有言有思诠表不思议法!但有四悉檀因缘故,可得而说。

在读姚秦鸠摩罗什所译的《维摩诘所说经》时, 发现其中提及直心、深心、菩提心数次,这样的现象耐人寻味。 它使人联想起净土宗所谓的 「三心」。 以下先来看净土宗的「三心」。

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》旨在阐说维摩居士所证不可思议解脱法门,故又称《不可思议解脱经》。本经以般若空思想为基准,透过维摩居士与文殊菩萨等共同讨论佛法的方式,阐扬大乘佛教的真理,说明在家信徒如何学佛修行,如何行菩萨道。此处就各品大意略述如下:

此经现存的三种译本中,以鸠摩罗什所翻译的流通最广。鸠摩罗什三藏法师(三四四~四一三),是中国四大译经家之一。东晋龟兹国(今新疆库车)人。幼年聪慧敏捷,七岁即跟随母亲一起学佛修道,曾游学罽宾、沙勒等国,遍参名宿大德,通晓大小乘一切经典。载誉归

《维摩诘经》是大乘佛教、中国佛教史上重要的经典,可以说山河大地的密意皆在此中。各种对治烦恼,解答人生疑难,寻找身心安顿,在人间欢喜修行的法门,都能在此经找到答案。《维摩诘经》一共十四品,第一品为未信者令其生信的说法,是为序分;第二品至第十二品,

①为引导“在家信众”学佛而说此经:在家人生活在充满了污染的五浊恶世,从出生到生命终结都要承受无尽的痛苦烦恼,上层享乐的人不免污浊腐化,下层受穷的人易对人生感到灰暗,所以只有靠佛的讲法,点燃心灯,获得精神上的清净安乐、光明充实。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》于公元一百年前后,广传于印度。经过八十三年后,传入中国。据历代的经录记载,本经的汉译本有七种,现存有三种。1 《维摩诘经》又称《维摩诘所说不思议法门经》、《普入道门经》、《佛法普入道门经》、《佛法普入道门三昧经》、《维摩经》。二卷或三

公元5世纪,酷爱大乘佛教典籍的鸠摩罗什,重译了《维摩诘经》,迅速使这部佛经成为两晋南北朝时期士林的“最爱”经典之一,在当时掀起“维摩诘热”。鸠摩罗什是中国最早的译经家,他对中国佛教的译经事业所作的贡献,已经无人能够代替,即使在最受推崇的“四大译经家”(即鸠摩罗什、真谛、玄奘、不空)之中,他也是当之无愧地位

《维摩诘经》被翻译的次数多达七次,这可以看出人们对《维摩诘经》的重视。现在保存的版本有三种,已经遗失的有四种。《维摩诘经》简单地总结来说,是般若性空。般若性空是一种武器,破除执着。什么样的人有什么样的执着,大体分成三种:普通人、人天,他们有什么样的执着?我执;声闻乘,缘觉乘,他们有什么执着?法执;菩萨有什么执

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

法华信仰在艺术上的表现,一开始就多种多样。早在《法华经》译为汉文以前,山东省滕县在东汉初期已经出现《譬喻品》中的“三车喻”——羊车比喻声闻乘,鹿车比喻缘觉乘,牛车比喻菩萨乘。这可能是依据民间口头传说而来的。此外,成都万佛寺出土的一件南朝刘宋元

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!