跋地罗帝偈在原始佛教中的地位

佛陀在世的时候,有个名叫翳迦毗诃罗雅(Ekavihariya)的比丘,他喜欢独处。他的名字的字面意思就是"独处"。他之所以能够获得这个嘉名,是因为他非常平静,能够时时保持正念。佛陀曾经用这样一首偈子来赞美他:

独坐独安息,精进无懈怠,悉达诸苦根,受用大寂静,安住胜孤独。

此偈见于《法句经》(Dhammapada)。翳迦毗诃罗雅(Ekavihariya)比丘受到同修们的爱戴和恭敬。他写的一些偈子在《长老偈经》(Theragatha)第537至546偈中可以找到。在这些诗偈中,他赞美了独处的宁静。

另外有一个名叫上座的比丘,他也喜欢独处,并且时常高度赞美孤独的生活。然而这位比丘并未受到同修们乃至佛陀的赞扬。或许他曾经听说修行独处是值得赞扬的,因而他想修行独处。然而他所过的那种孤独的生活,只是一种外表。他的同修们注意到在他修行独处的过程中有某些不和谐的东西。他们把这件事情告诉了佛陀,于是佛陀让上座比丘来见他。上座比丘来到佛陀跟前,佛陀问:"大家说你喜欢独处,并且赞美独处,是真的吗?"

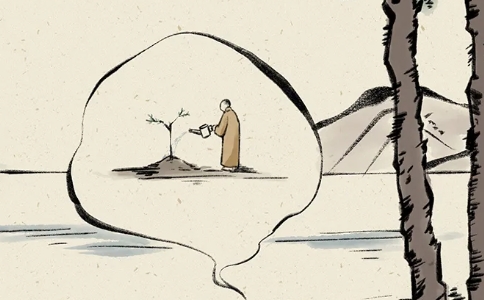

这位比丘回答说:"是的,世尊,确实如此。"佛陀问:"你是如何独处的?"上座比丘回答说:"我独自进村行乞,独自离开村庄,独自回到精舍,独自吃午饭,然后独自修行禅定。"佛陀说道:"上座比丘,你过的确实是孤独的生活。我不否认它。但是我想告诉你真正过胜妙孤独生活的方法。"于是佛陀开示他:"放下过去,放下未来,深入观察当下发生的事情,但不要执着它。这是独处的最美妙的方法。"

这段对话,类似于前面从《阿含经》(《杂阿含经》1071)中摘录的那段文字,它出自巴利文经藏相应部第20、21《上座比丘经》(TheranamoSutta)。

我相信上座比丘听了佛陀的教诲以后,改变了他的独处方式。佛陀讲,安住当下就是独处的方法。如果一个人不能够提起正念,安住当下,那么,即便他(她)独自一人处在森林中,也不算是真正的独处。但是,如果一个人提起了正念,安住当下,不为过去而懊悔,不为未来而担忧,知道如何观察和理解当下正在发生的事情,那么可以说他(她)明白了独处的含义。我相信,上座比丘听了佛陀的教诲之后,一定会学着去做,把它付诸实践的。

前面第一部经名叫《上座比丘经》(Theranamo),"Theranamo"的意思是"一个名叫上座的人"。"上座"(Thera)可能不是这位比丘的名字。"上座"(Thera)意思是"长者"。可能是佛陀向这位比丘开示了这部经的内容之后,其他比丘出于对他的恭敬,才开始称他为"上座",而不再用他原来的名字。

一个人,如果像佛陀所教导的那样,知道了胜妙独处的方法,没有必要脱离社会而独居一处。把社会推得远远地而独自住在森林中,并不能保证生活于孤独当中。假如我们继续回忆过去、担心未来或者沉溺于当下的烦恼当中,我们决不可能做到真正的独处。

关于这一点,《鹿纽经》(Migajalasutta)中也讲得非常明白(见巴利文经藏相应部35,6364经)。当时佛陀住在瞻波国(Campa)的一个湖边。有个名叫鹿纽的比丘来看望他。鹿纽已经听说过有关胜妙独处的教法,因此他前来向佛陀打听有关情况。

佛陀向鹿纽开示道:"色和意象作为我们想象的对象,可能是令人愉快的、欲乐的和难忘的。它可以勾起我们的贪心和欲望。一个比丘,如果执着于它们,那就被它们所系缚,因而他也就不能做到独处。他永远与其它的东西生活在一起。""与其它的东西生活在一起"这一表达方式,是从"Sadutiyavihari"一词翻译过来。它的反义词就是"独处"。但是,佛陀使用这个词的时候,他的意思并不是说这位比丘与别的人生活在一起。他的意思是说,一位比丘被外境乃至法尘所转时,事实上,他是与那些对象生活在一起的。

佛陀补充道:"事实上,鹿纽,假如一个比丘被任何类似这样的桎梏所拘缚,即便他生活在莽林的深处,生活在没有人烟的不毛之地,他仍然和其他的人生活在一起。为什么?因为他没有摆脱将他拘缚起来的诸桎梏。他就是与这些桎梏生活在一起。"佛陀教导鹿纽,一个知道胜妙独处法门的人,生活得很轻松,他没有被内在的诸行识所束缚,这些行识基于六根之对象,即色、声、香、味、触、法等六尘。

佛陀的结论是:"鹿纽,假如一个比丘能这样生活的话,即便他生活在村子的中心,即便与比丘、比丘尼或者在家居士生活在一起,即便身处于皇宫贵族、达官贵人之列,或者与外道住在一起,他仍然是一个知道胜妙独处的人。他过着独处的生活,因为他摆脱了所有形式的执着。"

另外还有一次,佛陀住在给孤独园(Anathapindika),他把诸比丘召集在一起,向他们开示了概括有关胜妙独处法门之主要观点的诗偈,这就是《跋地罗帝偈经》(即《胜妙独处经》)的主题。这首诗偈很出名,在其它很多经典中也出现过。在汉文经藏中,《中阿含》有三处经文摘录了这首诗偈。第一篇经文是《温泉林天经》(《中阿含》第165经)。在这部经文中,该诗偈被引用了四次。

第二篇经文是《释中禅室尊经》(《中阿含》第166经)。在这部经文中,该诗偈被引用了三次。第三篇经文是《阿难说经》(《中阿含》第167经)。在这部经文中,该诗偈被引用过一次。

在巴利文经藏中,我们碰到有四篇经文引用了"跋地罗帝偈",均见于《中部》(MajjhimaNikaya)。第一部经文是《跋地罗帝偈经》(Bhaddekarattasutra)(《中部》第131经)。第二部经文是《阿难跋地罗帝偈经》(Ananda-Bhaddekarattasutra)(《中部》第132经)(即《阿难说经》)。第三部经是《摩诃迦旃延跋地罗帝偈经》(Mahakaccana-bhaddekarattasutra)(《中部》第133经)(即《温泉林天经》)。第四部经是《卢夷强耆跋地罗帝偈经》(Lomasakangiya-bhaddekarattasutra)(《中部》第134经)(即《释中禅室尊经》)。

胜妙独处法是佛教的一个重要主题。它按佛陀所教导的觉醒的方式来觉照生命存在的本质:放下过去和未来,提起正念,深入观察和揭示当下所发生的一切事物的真相。除了上面提到的巴利文四篇经文和汉文三篇经文之外,独处的主题还在别的经文中多处提到(尽管"跋地罗帝"一词没有出现)。例如,在我们上面引用的《上座比丘经》和《鹿纽经》中就出现过。

"ekavihari"(独处者)和"sadutiyavihari"(与他人共住者)这两个词,在《鹿纽经》(Migajalasutra)中很容易理解和接受。但是"bhaddekaratta(跋地罗帝)"一词却很难翻译。昙摩难提(Dharmanandi,义为"法喜")在把《杂阿含经》(Samyuktagama)翻译成汉语的时候,因为不了解这是一个复合词,于是干脆根据读音把它译成汉字,并且把它作为这首诗偈的题目。

不少南传佛教法师把"ekaratta"一词理解为"一天夜晚",而把"Bhaddekaratta"译成"一个适合修行禅定的美妙夜晚"。从这篇经文的上下文联系来判断,我相信这种译法是不正确的。"Bhadda"的意思是"好的"、"理想的"。"Eka"意思是"一"或者"单独"。"Ratta"意思是"喜欢"。当代佛教学者拉拉难陀比丘(BhikkhuNanananda)把这篇经文的题目译成"喜欢独处的理想者"。通过大量的思考,我认为,把"Bhaddekaratta"理解为"胜妙独处法门"更接近经文的原意。

这首诗偈,又名"胜妙独处法门",为佛陀所作,概括了他对上座比丘和鹿纽所作开示的主要意思。佛陀在给孤独园向僧众宣读了这首诗偈,然后又为他们作了详细解说。该经的开头的几段描述了这篇经文宣说的时节因缘。

当时,能够亲自聆听佛陀讲法的人只限于在给孤独园出家的比丘众。因为这一主题非常重要,所以住在别处的比丘、比丘尼也逐渐知道了这一胜妙独处偈。《温泉林天经》中讲,一次,佛陀住在王舍城竹林迦兰哆园,当时尊者三弥提亦住在附近。一天上午,三弥提在温泉中洗完澡,穿上衣服,这时一位美丽的天神出现了,向他稽首作礼,并问他是否听闻和修习过胜妙独处偈。天神说:"尊者三弥提,您应当请求佛陀教我们这首偈子,以便我们好好修行。我听说这首偈子包含着佛陀教法中的甚深法意,它是觉悟的基础,它可以导向菩提智慧和涅磐。"天神讲完之后,合掌绕尊者三匝,以示恭敬。

尊者三弥提来到佛陀的住处。顶礼世尊之后,他就把他同天神相遇之事告诉了佛陀,并请求佛陀教给他胜妙独处偈。佛陀问三弥提是否认识那位天神。三弥提回答说不认识,于是佛陀就告诉他这位天神的名字,并说这位天神住在三十三天。之后,三弥提和在场的诸比丘重新请求佛陀向他们开示这首偈子。佛陀背诵道慎莫念过去,亦勿愿未来,过去事已灭,未来复未至。当下于此时,如实行谛观,行者住于斯,安稳无障碍。今日当精进,勿待明日迟,死亡不可期,吾当如何置。若有如是人,安住于正念,昼夜无间断,圣者遂称彼,了知胜独处。

背完这首偈子之后,佛陀离开了座位回到他的茅屋打坐去了。诸比丘,包括三弥提,希望能听到关于这首偈子的解释。于是他们就去找长者大迦旃延(Kaccana),他是佛陀的大弟子之一。先向他背诵了这首偈子,然后请求他解释这首偈子。大迦旃延以其众多美好的德行和智慧而著称,他经常受到佛陀的赞扬。诸比丘想,他一定能够对这首偈子给予透彻的解释。开始大迦旃延有些犹豫,他建议直接去问佛陀。但是,最后,由于大众的坚持,大迦旃延同意了为他们解释这首偈子。这位尊者的注解,就成了《温泉林天经》的基本内容。

解释完这首偈子之后,尊者告诉诸比丘,如果有机会,他们应当直接请求佛陀解释这首偈子,因为他自己的觉悟毕竟没有佛陀那么圆满。

诸比丘,包括三弥提,后来拜见了佛陀,他们把大迦旃延对"胜妙独处"这首偈子的解释告诉了佛陀。佛陀赞美了尊者:"善哉善哉!我弟子中有眼有智有法有义。所以者何?谓师为弟子略说此教,不广分别,彼弟子以此句以此文而广说之,如大迦旃延比丘所说。汝等应当如是受持。所以者何?以说观义应如是也。"上述这段故事发生在恒河(theGanges)左岸摩揭陀国(Magadha)的首都王舍城(Rajagriha)。后来这个故事在恒河右岸居萨罗(Kosala)王国的首都舍卫城(Sravasti)里也发生过。事见《释中禅室尊经》("ShakyanHermitageSutra",相当于巴利文中的《卢夷强耆跋地罗帝偈经》"Lomasakangiya-BhaddekarattaSutra")。

释中禅室是由离王舍城不远山上的萨迦部族(ShakyanClan)人建造的,这个禅室(精舍)又名"无事"或"安详"。当时卢夷强耆比丘住在里面。一天夜里,天刚破晓,他步出禅室,把一块布(佛门中供打坐用的一种展坐之布,名尼师檀译者注)展开铺在树下的一个绳床上,结跏趺而坐,这时一位美丽的天神出现在跟前,向他顶礼,并问他是否听说过胜妙独处偈及其解释。尊者反过来问这位天神同样的问题,天神回答说,他听过这首偈子,但是没有机会听有关对这个偈子甚深法意的解释。尊者问:"那你为什么只听过偈子却没有听过解释呢?"天神解释道,有一次佛陀住在王舍城,他听到佛陀念诵过这首偈子,但是佛陀没有作进一步的解释。接着天神朗诵了这首偈子,并劝尊者去请佛陀解释它。该经中的偈语与《温泉林天经》中的完全一样。

后来卢夷强耆比丘来到佛陀的住处,把所发生的事情告诉了佛陀。当时佛陀住在舍卫国祗树给孤独园。听了卢夷强耆比丘的叙述之后,佛陀告诉他,那个出现在跟前的天神就是般那(Candana),来自三十三天。于是卢夷强耆比丘请求佛陀解释这首偈子。

当时有很多比丘在场,佛陀解释了这首偈子的奥义。佛陀的解释构成了《释中禅室尊经》这部经的基本内容(《释中禅室尊经》见汉文《中阿含》第166经,与巴利文《中部》第134经《卢夷强耆跋地罗帝偈经》是同一部经)。

正如我们所了解的,这部经另还有一个汉译本,名叫《大威德经》(ThesutraofGreatReverence),由达摩波罗(Dharmapala,又译作达摩多罗)翻译。把这两部经比较一下是非常有意思的,它有助于我们了解这个故事的很多细节。

最后我将引述的一部经是《阿难所说经》(ThesutraspokenbyAnanda)。有一天晚上,佛陀住在舍卫城。尊者阿难把所有的比丘都召集到祗树给孤独园的大法堂里,他为大众背诵并解释了胜妙独处偈。第二天早晨,有位比丘来到佛陀住处,把阿难的讲法汇报给佛陀。经上虽然没有说这位比丘表示对尊者阿难丧失了信任,但是却讲到佛陀听完讲法之后,立即派这位比丘去叫阿难来见他。

阿难来到佛陀的房间,佛陀问:"昨天晚上,你背诵并解释了胜妙独处偈经,是真的吗?"阿难回答说,是真的。佛陀接着说:"你能为我背诵并讲解一下这首偈子吗?"

于是阿难向佛陀背诵并讲解了这首偈子,佛陀还进一步问了一些问题。听完阿难的回答,佛陀赞扬了阿难,说道:"善哉善哉!在我的弟子中有人已经契悟了这一教法的基本含义。"那天有很多比丘在场,那个把阿难的讲法告诉佛陀的比丘也在当中。佛陀像称赞迦旃延一样称赞了阿难。佛陀讲这番话的目的是为了让大家确信,尊者阿难对法的把握像迦旃延一样可靠,各位比丘都可以把阿难的教法变成自己的实际修行。《阿难所说经》的主体部分,是由阿难与佛陀之间的对话构成的。

故事一: 陕西长安县有一个农人,在地里干活,看到一条蛇钻入洞里,他就把蛇收支的两个洞都堵死了。过了两天后,他二十岁的大儿子和十岁的小儿子俄然不会说话,后经许多医院治疗都无效。两个孩子不会说话现已

捕捉贩卖野生动物遭殃祸章家有三兄弟,同住一个院子里,其中两个都很老实,在家种田,靠本分养家,因为经济条件不好,自己也没什么文化,就谈不上对孩子提供好的教育,孩子们二十几岁了也没读到什么书。但贫苦勤劳人家的孩子懂事早,这几个年轻人,女的学做裁缝,男的学修汽车,现在也都干

我是四川一家乡镇企业的财务人员,要不是那场灾难,我的生活应该像其他人那样快乐、自信而充实,对未来也充满憧憬。可自从患病后,我整个人就渐渐颓废了。那是2001年的1月,我和单位的几个同事出差到成都,晚上住到酒店后不久,有小姐打电话来问要不要“服务”,经不住诱惑,发生了让我这辈子都后悔莫及的事情。

夜已深,高速途中,刘细锋和“老相好”陈海蓉聊着聊着便难忍欲火,在行驶的大货车上玩起了“车震”。面对活生生上演在身后的“活春宫”,31岁的司机张章生却没能做到心无旁骛,他一边把着方向盘,一边频频回首,不时偷窥。随着“轰”的一声巨响,两辆重型半挂车相撞起火,大火瞬间蔓延,正在快活的老板和“相好”没能及时逃脱,被活活烧死。事后清理现场,他们已是一对裸尸。

小富由人,大富由天,命是定数,运是变数,我的一个朋友,五年来一直致力于开发精品楼盘,一砖一石没有半点打折扣的地方,看到很多同起步的地产商都赚钱了,他还是坚持着,因为成本高,房子卖得不好,前年的时候基本已到了破产的边缘,记得也是这样一个深秋的时候,他说:“下个月,货款利息再还不上,我可能就干不下去了。”我当时听了真是觉得很伤感,这世界难道好人没有好报吗?他曾是种地出身,几年来,他为以前的村子修了小学,敬老院,修了从村口通向县城的公路,他资助了很多贫困的人。

我好后悔!我本有一个很漂亮很贤慧的妻子。自从2001年开始就犯了邪淫,先是勾引了本单位的一个同事,来往了数个月,以后上网还和几个女孩女人发生过关系,还偶尔嫖娼。可是我竟然忘记了淫人妻者自己妻也会被人淫的因果道理。虽然在一年前我学佛以后我已经戒了邪淫,可是报应却也来了!

一个70多岁的农村老翁染上难言之疾,给子女们造成了难言之痛。日前,宁波鄞县某村的这位老年村民下体长出了指甲般大的赘生物。孝顺的三子一女急忙送老人到医院就诊。因患者年事已高,医生们几乎都诊断为鳞状皮细胞癌,要切除生殖器并辅之化疗。子女们为救老父性命,含泪在手术通知书上签了字。

在某处有一条蛇,一天蛇尾告诉蛇头说:「我应该走在前面。」蛇头回答说:「一向都是我在前面,为什么你突然要这样呢?」蛇头说完便继续往前走,完全不理会蛇尾。蛇尾见状,便故意缠住树干,不肯继续前进。蛇头只好使劲地用力拉,拉扯了半天,弄得双方都精疲力竭。

特异功能可能受到鬼神灵力加持故有预知之特异功能一次意外足以致富。大难不死获特异功能 信不信由你。人类总希望能预知未来,波兰一名男子便是因为能预知人的死期而致富;但保险公司却因他而大伤脑筋!这男子是六十八岁的爱尔·巴非亚。他原任职司机,在一九八五年时因一次意外,撞伤头部,自此便获此能力。他首先预知三十一岁的女地主死期,一鸣惊人,不少人跑来咨询自己或亲人的死期,而爱尔·巴非亚则每次收五百元咨询费,由于其预言甚准确,故其门庭若市,巴非亚藉此预知能力,赚得一所豪宅

凡夫追求财物,圣人追求真理。有一位六十多岁的尿毒病人,在送到慈济医院之前,他的双脚已经被锯断了。医院每天必须为他洗肾三次,却没有亲人来照顾他。慈济医院有一位男志工每天都去帮他洗澡,并教他念佛。有一天,老人突然要志工答应他两个要求:一是多陪他念佛,二是叫他一声「爸爸」。老人的要求,志工都有答应了。在念佛之前,老人说出了自己

佛陀在世的时候,有一个富甲天下的小国王。他深信今生位高权重,是自己过去生布施,造福的结果,所以他欢喜造福。

很多时候,你会通过各种渠道,听来很多道理。对于这些道理,你会觉得自己已经理解了,其实不然。这只不过是一种产生于大脑的虚幻印象而已,这种印象,远远不如自己亲眼所见的、亲身经历的来得深刻。

那是一个美丽的小岛,岛上最独特之处是有许多种类的蛇。岛上的居民非常注意保护当地的生态环境,特别是保护蛇。 有一天,北风呼啸,突然降温。父子俩徒步去集市办年货,途中在路边看到两条冻僵的蛇。儿子

南北朝时期,有一僧人名释容,他每天都外出化缘,日出而行,日落而归。晚上返回寺院的时候都要经过一段毫无光亮的黑暗巷子,又因为巷子很窄,有人迎面而行的时候便时常撞到一起。释容也有过这几次这样的经历,有时候匆忙,两个人都会相撞还会受伤。

有两个和尚,一个很贫穷,一个很富有。有一天,穷和尚对富和尚说:“我打算去一趟南海,你觉得怎么样呢?”富和尚不敢相信自己的耳朵,认真地打量了一番穷和尚后,禁不住大笑起来。

有一个富翁背着许多金银财宝,到远处去寻找快乐。可是走过了千山万水,也未能寻找到快乐,于是他沮丧地坐在山道旁。一农夫背着一大捆柴草从山上走下来,富翁说:“我是个令人羡慕的富翁。请问,为何没有快乐呢?”

我们在无休止的忙碌中,肩头上的担子也一天比一天沉重。于是,为了生计,为了家庭,为了那个红尘中的角色,便只能理所当然地、全身心地去继续奔波,继续操劳。就像是一匹负重的老马,面对生活这驾笨重的大车,除了使劲拖曳,别无选择。

《佛本行经》中有这样一则故事:从前有一只长有两个头的鸟,也叫做共命鸟,两个头有着完全不同的思想。一个头叫迦喽茶,常作好想;另一个头叫优波喽茶,常作恶想。为了安全起见,它们轮流睡觉,一头睡着,另一头便醒着。有一天在树林里,优波喽茶在睡觉,忽然从树上

一位大富长者只有一个儿子,可这个孩子在很小的时候,便离家游走到其他国家。多年来他以乞讨为生,生活非常贫苦。一次乞食,穷子来到自己的国家,并走进了一处豪宅。穷子见到这家的长者,身上挂满宝物,威德庄严,顿时心生恐怖。他想:这位长者是王,还是王的眷属?竟

《撰集百缘经》里面记载着一则“伽尸比丘尼”的故事:佛陀在波罗奈国鹿野苑弘法教化时,梵摩达国王的妻子生下一个端正殊妙、身披袈裟的女婴,取名为“伽尸孙陀利”。伽尸孙陀利天性贤淑善良,渐渐长大。一天,她带着侍卫出城游玩,不知不觉来到了佛陀所在的地方。

我们人有习气,有执念,那这种力量是怎么来的?我们都知道久习成性,也是我们不断培养起来的。我们年轻的时候可能很多习气不会那么重,执念也不会那么强,但是随着一天一天这种力量就会越来越强。我们学过唯识的人都知道种子的力量,种子你不去破坏它,就自然增长

佛法中,有所谓“信、愿、行”三资粮,无论信、愿或行,都必须先有决心。佛法上说:“上求佛道,下化众生”,上求佛道是修行的最终目标,必须有决心去求;度化众生是行菩萨道的必经过程,众生根机不同,教化不易,必须要有决心和耐心。

我们在日常生活和工作中,总有许多烦恼的事,而且很容易把我们不好的情绪发泄给周围的人。我们只在乎自己受到了委屈,却忽视对方的感受,因此不自觉地伤害了别人。所以当我们有不快乐之举或生气之举时,如果能多想一想,其实我们不是为了生气而工作的。

追逐感觉,是痛苦的根源。许多人总是抱怨:为什么人生有这么多的不如意 ,人家生活得那么好,我却这么悲惨?我拥有这么多,怎么还是不开心?开心的事越来越少,郁闷的事越来越多……你是否发现,你实现梦想后所得到的快乐,往往是那么短暂。

简单生活,更自在。一个地方住久了,很多人都会觉得房间越来越拥挤,其实就是累积的杂物不断侵占了居住空间。用每个平米所付出的房租或房贷,来堆放两三年都用不上的杂物,算笔经济账那都是倒挂的。房间整洁利落了,扫尘除垢也变得简单,不用折腾换房。

如是因,必得如是果。造作杀生业,必得短命、多病等苦;造作偷盗业,必得贫穷、其财不得自在等苦;造作邪淫业,必得妻不贞良、不得随意眷属等苦。造作恶口业,必得多被诽谤、为他所诳等苦;造作两舌业,必得眷属乖离、亲族弊恶等苦;造作恶口业,必得常闻恶声、言

任何事情的发生,都由无数的因缘积累而成,不单单只是眼前一两个因素。每个人都有自己的因果,现在所遭遇的,是过去的果;现在所做的,会成为未来的因。俗话说得好,种瓜得瓜,种豆得豆。同样地,种善因,才能得善果。曾经,有一个青年问禅师:“一个人行善或是作恶之后

我们到这个世间来,目的何在?意义何在?价值何在?如果我们在这一生当中把这三桩事情疏忽了,我们这一次到人间就白来一趟,古人所讲的醉生梦死,糊里糊涂来到世间,也糊里糊涂死掉,死了之后又糊里糊涂搞轮回,你说多可惜!我们这一次到这个世间,究竟是来干什么的?

师父,我最近刚转到一个新的部门。我很努力,特别在意领导的看法,但有些时候领导对工作的满意程度也不是完全能由我决定的,这让我感到压力很大。我该怎么办?

“我执”在佛法中指对一切有形与无形事物的执著。《唯识述记》云:“烦恼障品类众多,我执为根,生诸烦恼,若不执我,无烦恼故。”举个简单的例子,一个茶杯,你如果一直举着它,虽然杯子很轻,时间长了也会很累。把茶杯放下,手就腾出来了,也就解脱了。这个放下,

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!