甲一 序分

乙一 证信序

如是我闻,一时,佛住舍卫国祇树给孤独园。

一切经典,可分三分,即序、正、流通。序分,是叙说法会发起的因缘。由此因缘而开始说法,即为正宗。说法,不但为当时的听众,还远为未来的众生,所以末后有流通分。这是一切经的一般体裁。

序分又分通序、别序。通序,是一切经所共同的;别序,是每一经的各别发起因缘。这通别二序,又称为证信与发起。证信序,是结集经的叙述语,以表示不是杜撰的,而是亲从佛听来的,从佛弟子展转传下来的。其中,叙明时间、地点、有什么人在场同听。记载翔实,确实可信。所以龙树智论说:『说时、方、人,为令人生信故』。

「如是我闻」指法,指这部经典,为我亲从佛所听来的。如是,有信顺的意思,如说:如是的!就表示信得过;假使信不过去,就说不是这样了。佛法无论深浅,一律要以信心为先。同时,佛说是这样的,佛弟子传下来,大家都说是如此的,彼此没有异议。所以,如是又含有无诤的意思。佛法本无实我,但随顺世俗有假名我,假名说我。依缘起法相说,依耳根发耳识而成听闻。但不离根识而安立假我,假我是总,根识是别,废别取总,所以说我闻。

「一时」,指说法的时候。各地的时间不同,历法不同。佛法遍传于各地,所以不指定某年、月、日,总称一时。简单的说,就是感应道交、法会始终的时间。

「佛」,指说法主。梵语佛陀,简称为佛,义为觉者。觉有二义:一、觉悟,是觉悟宇宙人生的真性。二、觉察,是觉了一切事相。正觉法性,声闻缘觉也是有的;不过佛不但是正觉,而且普遍觉了世出世间的一切法,名正遍觉者(即三藐三佛陀)。约事理说,佛是具足了觉悟、觉察、而于觉究竟圆满的,若约自他说,佛不但完成了自觉,且觉悟于他;自觉觉他而究竟圆满了的。所以,佛陀的大觉,应着重于无师自悟的创觉,不同声闻的依佛而开觉;更应着重于普遍一切的明觉,不同二乘的觉了少分。佛是通号,凡能具足觉察、觉悟,以及觉自、觉他、觉圆满者,都名为佛。但此中所说的,指释迦牟尼。因为约现在的这个世界说,唯一佛无二佛。说到佛,就知是释迦牟尼了。

「舍卫国祗树给孤独园」,指佛教化的住处。舍卫实是城名,国名为憍萨罗。舍卫城是憍萨罗国的京城。舍卫城,是六大城之一;佛在此说法的时间很长,传说有二十五年。此地,离佛故乡的迦毘罗卫不远;佛的祖国,就是属于憍萨罗的。舍卫的意义,是有名闻。印度古代,舍卫是极重要的大城,为文化、经济的中心。人材济济,物产丰富,有名于当时,所以叫舍卫。在舍卫国城南,约三四里地方,有祗树给孤独园。园的梵语是僧伽蓝,即僧众住处,有山水,有树林,出家众都住这些地方,所以印度的僧寺,都名僧伽蓝。祗树,是祗陀太子的树。祗陀是王太子,园门处的树木,是属于他的。给孤独即须达多长者,为舍卫城的首富,多作慈善事业,特别救济孤独无依者──少而无父母的孤儿,老而无子女的独汉──所以人们尊称他为给孤独长者。园是长者造的,树是太子布施的,所以合名祗树给孤独园。

一般经的通序,此下还叙列有诸大阿罗汉,或千二百五十弟子,或有大菩萨,诸天龙神等,为在场的听众。本经没有同闻众,因本经正宗,在阿踰阇国说:当时的听法众,也不在祗园内。所以叙说佛在祗园时,对于同听众,略而不论。

乙二 发起序

丙一 外缘发起

丁一 论女德共商接引 『时波斯匿王及末利夫人,信法未久,共相谓言:胜鬘夫人,是我之女,聪慧利根,通敏易悟,若见佛者,必速解法,心得无疑;宜时遣信,发其道意。夫人白言:今正是时。』

此下是发起序。有二:一、外缘发起,即由王及夫人的助缘引发。二、内因感悟,即由胜鬘夫人自己过去的善根,见佛闻法。外缘发起中,先论女德共商接引。

「波斯匿王」,是憍萨罗国的国王,译为胜军。「末利」即鬘。戒律中说:末利夫人是迦毘罗卫国的大名长者的使女,出身贫苦。一次,见到佛,生欢喜心,作微薄的供养。她在大名长者的花园内做事,胜军大王某次到花园来,末利照应得很周到,王知道是大名长者的使女,就向长者求为夫人。末利夫人突然的幸遇,自觉为供佛的功德,从此信佛甚深。由于夫人信佛,也就引王信佛。「信法未久」,约信解大乘法说。在本经以前,佛在给孤独园,将说法鼓经时,王及夫人,击鼓奏乐来听法。佛说:我今将击法鼓,即宣说真常大我的法门。在这次法会中,王及夫人对真常妙有的法门有了真切的信解。信法不久,就想起了自己的女儿。父母对了女,是特别爱护的,当然也愿望女儿能见佛生信。当时、胜鬘夫人早是远嫁到阿踰阇国去了。夫妇俩「共相谓言:胜鬘夫人是我」们的「女」儿,而且她是「聪慧利根,通敏易悟」的。随听而能明了,是聪;随意识的观察而能抉择是非,是慧。聪而又慧,所以她的根性是锐利的。通是无碍滞,即听到什么,就能了解什么。敏是迅速的悟解──如常说的敏感,敏捷,敏悟,都有速疾的意义。由聪故通,由慧故敏,利根所以易悟。聪慧利根,是赞他的性能;通敏易悟,是赞他的慧用。这样的利根敏慧,「若」有机会「见佛」闻法,那「必」然的会迅「速」的悟「解」正「法」,而「心得无疑」。无疑,浅一点说,是坚定的信解;深一点说,就是证悟。但胜鬘夫人不在舍卫国,而在阿踰阇国,「宜」乎及「时遣」人送「信」给她,引「发其道意」──即对佛法生起信心来。在讨论这问题时,是以王为主体的,所以「夫人」就欢喜的「白」大王说:对的!「今正是时」,应该马上派人送信去!

丁二 遣信使发其道意

『王及夫人与胜鬘书,略赞如来无量功德。即遣内人名旃提罗;使人奉书,至阿踰阇国,入其宫内,敬授胜鬘。』

「王及夫人」这样决定了,立刻就写一封给「与胜鬘」夫人的「书」信。在信中,「略」为「赞」叹「如来」的「无量功德」。佛的功德是无量无边的,在书信中,当然不能详说,只好简要的告诉她,引发她的敬信。信写好了,「即遣」宫「内」的使「人名旃提罗」的送去。旃提罗,不是个人私名,即内监,也就是黄门的通称。「使人奉」了王及夫人的「书」信,即「至阿踰阇国」去。阿踰阇国,是憍萨罗的东都;意义为不可克,即城垣坚固,是不易为敌人所攻破的。城中有王,名有称王,即胜鬘夫人的丈夫,这也是属于波斯匿王统治的。使者到达阿踰阇国后,即直「入」王「宫内」,将波斯匿王及末利夫人的书信,恭「敬」的「授」与「胜鬘」夫人。

丙二 内因感悟

丁一 奉书欢喜

『胜鬘得书,欢喜顶受,读诵受持,生希有心。』

此下说胜鬘夫人的内因感悟。胜鬘在过去生中,深植善根,所以一遇波斯匿王与末利天人的外缘引发,即能见佛开悟。「胜鬘得」父母的来「书,欢喜顶受」。顶受,形容以恭敬心接受父母的来信。家书抵万金,所以心生欢喜。「读诵」书中的文句,「受持」而不忘书中的文义。对于书中的略赞如来无量功德,胜鬘过去虽曾久修菩萨行,然现生却还没有听过。由于过去的宿根深厚,所以一听到赞叹佛的功德,即「生希有」难得的「心」想。

向旃提罗而说偈言:我闻佛音声,世所未曾有,所言真实者,应当修供养!

印度的习俗,遇见尊长,总是说偈称赞。旃提罗是内监,本用不着说偈的,然因为他是代表父母来的,而送来的书,又是赞叹佛功德的,所以胜鬘也「向旃提罗」「说偈」。偈,梵语为伽陀,等于中国的诗。胜鬘说:「我闻佛音声」,觉得这是「世」间「所未曾有」过的。父母送来的书信,是用文字写成的;文字是代表语言的。所以胜鬘见到信中的文字,即等于听到父母的语言,因文字而间接的听到,所以称为我闻。听到佛名,或听到三界无常,有漏皆苦,即会深生感动,身毛皆竖,而生起希有难得想,这是久习善根的明证。胜鬘又说:书中「所言」的佛功德,如是「真实」不虚的话,那你对我是大有恩德的,我胜鬘「应当」敬「修供养」。据梵文的本意,应译为「我当赐汝衣」。就是说:如果确如你(旃提罗)持来的书中所说的,那末,我送件衣料犒劳你。供养,不限于对尊长;对平辈或下辈,也可以说供养。如供养三宝等,那应说:「恭敬供养」。

丁二 感佛致敬

『仰惟佛世尊,普为世间出,亦应垂哀愍,必令我得见。』

胜鬘夫人聪慧利根,才闻佛的功德,就知道佛的功德不可思议。佛的出现世间,但有诚恳的信心,就可以见佛闻法。所以即诚恳的求佛降临。「仰惟」的惟,即思惟的意思。思惟父母、三宝,约尊敬的意思说,称为仰惟。如约自谦的态度说,称为伏维。「佛」为一切世间所恭敬,故名「世尊」。当时,佛虽住舍卫城,然佛不单是为了舍卫城的人,而是「普为」一切「世间」而「出」于世的。佛既以大慈大悲为本,普为一切众生而出于世,即必然的慈悲普应,难道没有自己的分吗?所以,我以诚敬心,清净心,思慕佛的功德,佛是「亦应垂哀愍」的。垂是自上而下,哀愍,即慈悲。这是说:佛也应以慈悲心来下度于我,而「必令我得见」于佛的。这不但表示了胜鬘的信敬,更显出了胜鬘的利根,深刻理解大乘的深义。

『即生此念时,佛于空中现,普放净光明,显示无比身。』

上是感,这是应。佛是无感不应而从不失时机的。所以,「即」在胜鬘夫人「生」起求佛慈悲,使我得见的思「念时」,「佛」即「于空中现」身了。胜鬘居深宫中,因为她的诚信恳到,所以佛以神通来化,在高空出现。如来现身空中时,「普放净光明」。佛身生有丈光相;但在教化众生的时候,又时从毛孔眉间等放光明,以表示大法光明的普照世间黑暗。在清净的光明中,「显示」佛的「无比身」相。佛身微妙,无可为比。显示,即显现这无可比喻的佛身,而使胜鬘等得见。

谈到见佛,还可以有各式各样的:一、与佛同时出世而见佛,这是一般的。二、如胜鬘见佛,因胜鬘根熟,诚信求见,于是祗园的如来,即于定中,以无作神通力,来阿踰阇国的王宫上空。等到法会圆满,佛又放光,『足步虚空,还舍卫国』,可见这是如来乘通而来的。这样的见佛,不但是胜鬘一人见,宫女们也是见到的,这都是生在佛世的。如来涅盘后,即大多由众生自心所现见的。如遇到恐怖的时候,忆佛念佛,因而见佛的;或因定心清净,在定中见佛的;更有因思慕如来而梦中见佛的;或恍惚中见佛的。梦境,幻境,就是定境,也着重于自心所现。如般舟三昧经说:修般舟三昧而现见阿弥陀佛。行者即思惟:佛既没有来,我也没有去,纯由自心而见,所以自心见佛,自心作佛。这与生在佛世见佛,或感佛现通来化的见佛,略有不同。

『胜鬘及眷属,头面接足礼,咸以清净心,叹佛实功德。』

「胜鬘及眷属」,如宫女等,同时见到空中显现的无比身。都一致的向佛行「头面接足礼」,即是顶礼。以自己最尊的头面,去接触对方最低下的足,这是表示恭敬的最敬体,是身业致敬。佛于空中现身,胜鬘和她底眷属在地上,怎能以头接触到佛足呢?依经末所说:『世尊放胜光明,普照大众,身升虚空,高七多罗树,足步虚空,还舍卫国』;可见佛还是从空而下到地上的。否则回去时,何必身升虚空呢?经中但说现身虚空,而没有说到地面,不过经文简略而已。「咸以清净心」,这是意业致敬。「叹佛实功德」,这是口业致敬。本经虽称胜鬘夫人说,但实不限胜鬘一人,胜鬘是个领导的代表者。见佛、礼佛、赞佛等,都是胜鬘和她底眷属所共作的。

上来约事浅说。如约义深说,那末胜鬘是无始来蕴界处中的胜功德相;悲心为本称女;总为菩提心。这是由于善知识的般若(母)方便(父)所熏发,成习所成性,如父母所生。远嫁阿踰阇国,即菩提心芽,为极难破除(不可克)的生死杂染所碍,未能还到故乡田地,如法华的穷子流浪一样。但菩提心熏习成熟,展转增胜,名利根易悟。这由于善知识的外缘熏发,菩提心功德增长,以有漏修慧,趣向临入于真如,即诚求见佛。刹那第一义空智现前,如来藏出缠而法身显现,名佛于空现。具无边称性功德庄严,即光明无比。以菩提心为主的胜鬘,及相应无漏心所功德的眷属,与如如法身契合,名为接足。三业相应,而称叹佛德,即宣示自证心境。这所以为佛所摄受,为佛所授记了。

甲二 正宗分

乙一 菩萨广大因行

以下是正宗分。正宗分判二大科:一、菩萨广大因行,二、如来究竟果德。约经中自说次第,可分为十五章,现在依义而另作如此判。菩萨的因行是广大的,如来的果德是究竟的。大乘是通因通果的,菩萨的因行是大乘,如来的果德也是大乘。约佛的果德,也名为一乘。若离大乘而另谈一乘,那是离因说果了。菩萨的因行与如来的果德,是一贯的,修菩萨的因行,所以得如来的果德;依如来究竟的果德,所以发起菩萨广大的因行。本经特别的显示此意,足以纠正世俗似是而非的谬说,所以约此科经。

丙一 归信

丁一 赞佛德

菩萨广大因行,又分归信与愿行二科。学佛应先归依,然后再受戒、发愿、修行,这是一切佛法所共依的轨道。此下赞佛而求佛的慈悲摄受,即是诚信而归依。声闻乘中,受归依时说:『我某甲,从今日乃至尽形寿:归依佛,两足尊;归依法,离欲尊;归依僧,众中尊;为优婆塞,愿大德忆持慈悲护念』。归依处即三宝。依本经说:三宝一体,法宝僧宝依如来而立,唯如来是常住,是究竟真实归依处,故胜鬘专以如来为归依处。归依,即是依托于他而得到救护的意义。归依文说:『愿大德忆持慈悲护念』,即求摄受与救护。信敬归依处,而请慈悲护念摄受于我,才是圆满归依的意义。所以在这归信门中,先是赞佛德,其次是请佛慈悲摄受。胜鬘虽久修大行,亲见如来(现证);然为了显示众生的学佛次第,所以先申归信。但也可说:现证即是于佛(法僧)而得证信,赞佛即显示自证的境地。

『如来妙色身,世间无与等,无比不思议,是故今敬礼。』

赞佛德中,先总赞。古德谓以此为赞佛的化身,与下一颂合为赞法身德。这可能是这样的,因为胜鬘以至诚心感佛现身而见佛,见此佛而赞此佛身;从所见明净无比的佛身,而深见如来的真实功德。胜鬘所赞,当前现见的即明净的无比佛身。所以直下赞叹说:「如来妙色身」。如来为十号之一,即契证诸法的如如实相者。妙色身,即色相微妙的佛身。法华经龙女赞佛说:『微妙净法身,具相三十二』。与胜鬘所见所赞,恰好一样。佛是超世间而到达究竟的,所以现在「世间」的凡夫圣人,是从来「无」有可「与」佛相「等」的。世间的一切法,也「无」有有可以「比」喻如来的。华严经说:佛身一切不可为喻。有时以虚空比佛身,实际也还是不足为喻的。无人与如来相等,无法为如来作喻。众生能知的心识,能诠的语言,也都不能缘了他,诠表他,所以说是「不」可以心「思」口「议」的。无与等,无比,不思议,赞色相微妙的如来身。如来有这样的微妙色身,「是故」我胜鬘及眷属,现「今敬礼」。

『如来色无尽,智能亦复然,一切法常住,是故我归依。』

此下有三颂是别赞。一般都以三德赞佛,即一、智德,二、断德,三、恩德。真常大乘经的赞佛,也有三德,如大般涅盘经说:一、法身德,二、般若德,三、解脱德。般若即智德,解脱即断德。涅盘经称此为『三德秘藏』,这三德是不一不异、不纵不横的,总名为大般涅盘。胜鬘夫人见如来妙色身而别赞佛德,可约此三德解说。依本经说:圆具三德,即名『如来妙色身』。

别赞中,先赞法身德。赞叹佛德,也就是说明归依的对象。法身,旧有二说:一、佛有二种身,即化身、法身。佛有三身:即法身、报身、化身。这样,法身是二身或三身的一身。二、法身即佛身的总名。所以说二乘名解脱身,如来名法身。这样,法身是总摄佛身的。今应依后义说。「如来」法身的微妙「色」相,是「无尽」的。佛有无量相,相有无量好,如来色相光明是遍一切处的。但真常大乘经,特着重一『常』字。常住的,即是无尽、无断灭的。色相常住而无尽,如来的「智能亦复」如此,也是常住而无尽的。一切法不外乎色与心;无漏心中,以智为主。这即是说:佛的心色都是无尽的。常住无尽的,才是究竟的归依处。所以接着说:如来大功德聚的「一切法」,都是「常住」的。「是故我」胜鬘及眷属等,至诚而「归依」真实常住的如来。

在这里可以附带说明的,是(因圆果满的)如来有色相呢,还是无色相的?这在中国古代,大有诤论。有人说:佛是无色的。有人说:佛是有色的。研究真常妙有的大乘经根本义,是宣说如来有色的。这是针对二乘而来,小乘如说一切有部等,说佛入无余涅盘,即灰身泯智,不可谈有色有心。如上座部等,说佛入无余依涅盘,色是没有了,但能断烦恼的净智,是有的。这即是有心而没有物质的。与大乘近似的大众部说:『如来色身实无边际,……如来寿量亦无边际』;『佛遍在』;所以,入无余依涅盘(也可说不入涅盘的),不但有智,也还有色。大众部等,和法华、胜鬘等经的思想极近。常住妙有的大乘,评破声闻乘者说如来涅盘是无色的,所以特重视『解脱有色』。本经赞佛的功德中说:『如来色无尽,智能亦复然』,即显如来有色义。涅盘经说:『如来舍无常色获得常色』。又如涅盘经(三)说:『言非色者,即是声闻缘觉;言是色者,即是诸佛如来解脱』。大法鼓经也说:『常解脱非名,妙色湛然住』;又说:『诸佛世尊到解脱者,彼悉有色,解脱亦有色』。妙色湛然的如来解脱,显示了真常大乘的特色。如来的究竟果德,是有心也有色的。这在一切众生,是本来具足此清净德相的,名为如来藏。所以说:『如来藏具相三十二』。这是佛法中妙有真常大乘的根本义,后来是多少修正(如楞伽经)了,但我们还是应该知道这一问题的真相的。

『降伏心过恶。及与身四种,已到难伏地,是故礼法王。』

此赞解脱德。众生为惑业系缚而受生死的苦果;佛能不为惑业所系缚而解脱生死得大自在,成解脱德。

「降伏」,是使烦恼与染业不起。伏本是对断说的;伏是暂时的压抑不起,断是连根拔除,彻底解决。但经论中,也有名伏为(暂)断,以断为(永)伏的。这里说的伏,也是指究竟断说的。「心过恶」,总指内心的一切过患,主要的是烦恼根本。这一切都彻底的解决了,所以说降伏心过恶。

「及与身四种」,是说又降伏了依身的四种过恶。佛法所说的身,含义有狭有广。狭义的身,是身根;广义的身,是根身──五根都名为身的。或对口意说身;或对心说身。今对心说身,这是广义的。凡通于身口,而表现于行动上的,都属于身,就有杀、盗、淫、妄的四种过恶。这四极过恶,在家的五戒,沙弥的十戒,比丘戒,菩萨戒,都以此为根本戒的;其它的戒,大都是这四恶的方便、眷属。但能究竟远离而清净的,惟有佛。远离身心的过恶,而究竟清净,即显示了佛的解脱德。

「难伏地」,就是佛地。佛有十力、四无所畏的大功德。所以能降伏一切,而不为一切所降伏,这因为「已」离去身心的一切过患,而「到」达佛地了。佛有此功德,「是故」我今敬「礼法王」!法王即佛,王是自在义。众生有惑业的系缚,所以不得自在。佛离一切系缚,当然于一切法得究竟自在,成大法王了。

『知一切尔焰,智能身自在,摄持一切法,是故今敬礼。』

这是赞般若德。尔焰是印度话,译为所知,所知即心识觉了的境界。众生的心境是有碍的,仅能知道得少分。佛智于一切境界,无不圆满通达,所以说「知一切尔焰」。大众学者说:『一刹那心了一切法,一刹那心相应般若知一切法』。所以通常说:佛有一切智,一切种智。「智能身自在」,说能知的智能,得于境自在。身,梵文为迦耶,译义为聚。智能身,即智能聚。佛有无量无边的智能,所以称智能身。智能对境,固然是无不通达,而同时又能「摄持一切法」在心中。摄如镜子的摄取外境而影现于镜中;持是保持而不失义。佛于一切境界,能于一念心中现前,念念知一切法,从来是不忘失的(无忘失法)。所以或称佛智为大圆镜智。佛的大般若聚如此,「故今」向佛「敬礼」!

『敬礼过称量,敬礼无譬类,敬礼无边法,敬礼难思议!』

这一颂,结赞佛德。佛德无穷,赞是赞不完的,所以只好总结的赞叹一下。「过称量」、「无譬类」、「无边法」、「难思议」,都是形容佛德广大无边,而叹不能尽的。称是称轻重的,量是量长短的。这都是数量的多少,佛的功德超过了称量,不可以数量说的,如净名经说:『无有量,已过量』。譬是比喻,类是类似,佛的功德,是一切不可为譬喻,一切不可为等类的,即前文所说的无比。无边是没有限际。世间法,在时空中是有限际的。佛的究竟功德法,是『竖穷三际,横遍十方』,是『无始无终』,『无边无中』的。思是心思,议是口议。佛的功德,是超思议的境界,不能以我们的心去思想,以我们的口去言说。佛德是赞叹所不能尽的,所以举此四义来结赞。

丁二 求摄受

『哀愍覆护我,令法种增长,此世及后生,愿佛常摄受。』

通常的归依,末后说:『愿大德忆持慈悲护念』,也就是求摄受的意思。胜鬘夫人,在赞过佛德,接着就求佛摄受,所以这即是大乘的归信。「哀愍」,即悲愍。「覆护我」,即求佛护庇的意思。为什么请佛加被慈护呢?「令」我的「法种」,能得以「增长」!法种,是法身的种子。一切众生本有法身的种子,所以人人皆可以成佛,使本有的功能,生长发展起来,才有成佛的希望。这就需要假藉外缘的熏习引发,如归依、受戒等都是。真谛摄论释说:常、乐、我、净的四德,是法身的种子,为未来佛德的根源。求佛覆护,不是神教式的保佑,而是在佛的加被摄受下,自己去精进修学的!「此世」,指现在,「后生」,指未来。菩萨发心,尽未来际,所以说:不特现在,就是未来,也「愿佛」慈悲「常」常的「摄受」我!

『我久安立汝,前世已开觉,今复摄受汝,未来生亦然。』

佛认可胜鬘夫人的归信,所以就说:「我」很「久」就「安立」你了。安立与施设义同。我人在生死中;佛以佛法教化我们,引导我们,使我们安立于佛法中。如佛以发菩提心、行菩萨行教化众生,使众生发心修行,即名为安立在大乘中。佛久已用大乘法,教化胜鬘,使她安立在大乘法中。胜鬘请佛现在、未来摄受她,佛推到过去,说在过去生中,就覆护你,摄受你了!而且,胜鬘也不是现生才悟解如来的甚深义,「前世」也早「已开觉」──开悟过了。过去既摄受了你,现在又请求我,我当然「今」世「复摄受汝」,就是「未来生」也还是这样。

『我已作功德,现在及余世,如是众善本,惟愿见摄受!尔时,胜鬘及诸眷属头面礼佛。』

修学大乘法者,在这一生中,好象是初学的,说不定过去已久学大乘了,不过在生死中流转,暂时忘却。如遇佛菩萨善知识,一经指点,立即就能了解复得过去的修学。现在,胜鬘经佛指示,即知过去生中长期修学,所以随即又对佛说:「我」在过去生中,确「已作」了种种的「功德」,可是不以过去所作的功德为满足,「现在」以「及」未来的「余世」,还要在佛法中前进修学。我以「如是众」多的功德「善本」──善根,不断的熏修增进,故「惟愿」佛陀,能慈悲常加「摄受」!

「尔时」,就是归信圆满的时候。佛既慈悲而应允摄受胜鬘,所以「胜鬘及诸眷属」──宫女们,为了感谢佛的摄受,诚敬的「头面礼佛」。

佛经可从不同的意义去看:从浅处看,胜鬘见佛、归佛、礼佛、赞佛,求佛摄受,佛摄受她。从深处看,胜鬘因见佛而赞叹如来,是她从悟证到诸法如如的真理,胜解佛的功德,所以称性赞叹,即吐露她的悟境。正因她所悟的,能正见如来究竟德相,所以佛就摄受她,进而为她授记。

丁三 蒙授记

戊一 胜鬘得记

己一 记因

授成佛记,可有通别两种:泛说一切众生皆可成佛,这是通记;若专说某一众生得佛,是别记。也可说是未发心授记,与已发心授记。另有现前授记与不现前授记。今胜鬘是已发心而在佛前授记。此科分二:先明胜鬘得记。

『佛于众中即为授记:汝叹如来真实功德,以此善根,当于无量阿僧祇劫,天人之中,为自在王,一切生处,常得见我,现前赞叹,如今无异。当复供养无量阿僧祇佛,过二万阿僧祇劫。』

得记中,先授因,即预记胜鬘未来的因地。这时,「佛于」大「众中,即为」胜鬘「授记」说:「汝」深解佛的功德,而称「叹如来」所有的「真实功德」。你即「以此」叹佛功德的「善根」,「当于无量阿僧祗劫」,在「天人之中为自在王」。劫即时间,有小、中、大的三类不同。阿僧祗的意思,是无量数,为华严数量中的第一百二十六位。天人中为自在王,是说她未来因地所得的果报。胜鬘还要经长期的修行才成佛;于此长期──无量阿僧祗劫中,都是在天人中为自在王的。一般说三大阿僧祗劫成佛;但在大乘经中,常说要经无量无数的阿僧祇劫呢!菩萨救度众生,以神通愿力,虽处处都可受生;但约菩萨大行所感的果报说,不但不到恶趣去,在天人中也永久是自在的领导者。如维摩居士:『若在长者,长者中尊;若在居士,居士中尊;若在刹利,刹利中尊;若在婆罗门,娑罗门中尊』。菩萨为了摄化众生,常居领导地位,所以都在人天中作王。经中说:十信为铁轮王,十住为铜轮王,十行为银轮王,十回向为金轮王;十地中,初地为四大天王,二地为忉利天王,三地为焰摩天王,到十地菩萨为四禅天王──这是说胜鬘未来修行期间的殊胜果报。

菩萨的人天中作王,不是为了享受。胜鬘将来的「一切」所「生处,常得见」到「我」佛;每次见佛,都「现」于佛「前」,从甚深的悟境中,「赞叹」佛的功德,「如今」胜鬘的赞佛,毫「无」别「异」。佛又对胜鬘说:在这长期的修习中,「当复供养无量阿僧祗佛」。供养,不仅是物质的供养,真实的大供养,是要如佛所说,依着去行。见佛闻法,而照着去行,即是供养佛的真意义。 供养这么多的佛, 再经「过二万阿僧祗劫」的长时间,就可以成佛 ──这是说胜鬘未来因中的长期修习。

己二 授果

『当得作佛,号普光如来应正遍知;彼佛国土无诸恶趣、老、病、衰、恼不适意苦,亦无不善恶业道名。彼国众生,色力寿命,五欲众具,皆悉快乐,胜于他化自在诸天。彼诸众生,纯一大乘,诸有修习善根众生,皆集于彼。』

授果,即预记胜鬘的圆成佛果。成佛时,必有化主、化土、化众、化法,今即依此四而分别的记别。先说化主:到那时,胜鬘「当得作佛,号普光如来应正遍知」。因胜鬘见佛时,「佛于空中现,普放净光明」;她即由此见佛赞佛,增长成熟功德善根,故成佛时,名为普光。如来、应、正遍知,是佛的通号。佛的通号,详有十号,简称世尊;经中常处中说此三名。如来,梵语多陀阿伽度,即契合诸法如如而成就的意思。应,梵语阿罗诃,即阿罗汉,常译为应供,其实含有应杀贼、应无生、应供的三义。二乘应受人天的供养;佛应受世出世间一切凡圣的供养。正遍知,梵语三藐三佛陀,或三菩提,即正确而普遍的觉者。

次说化土:「彼」普光「佛」的清净「国土」中,是「无诸恶趣」,唯有人天。在人天中,又没有「老、病」与「衰、恼」,及「不适意」等「苦」。秽恶世界的众生,有生、老、病、死的四苦,净土的众生,虽还有生死,但没有衰老与疾病。有情的身体,是四大和合的。或依身的四大粗劣;或环境、气候、饮食等不适;或烦恼增盛而多欲多忧,就不免为老、病痛苦所缠绕。净土中,依身的四大精妙;环境、气候、饮食等都好,烦恼又轻微,自然就没有老病苦了。衰是外物的衰落,如经济从富有而贫乏等。恼是心中的热恼。此外,净土中无爱别离、怨憎会苦,所以也没有人事的不适意。上来是说净土中无苦果,下说无苦因。因为在将来的普光佛国中,「亦无不善恶业道名」,不善恶业道,即杀生等十恶业道,及十恶业道的加行、后起等。净土众生,以法自乐,修学精进,只行善,不作恶,所以连恶业的名称,净土中也是没有的。

次说化土中的化众:「彼」净佛「国」土中的「众生」,「色」身是健美的;体「力」是充沛的;「寿命」是长久而不中夭的。此三者圆满,即化众报体的圆满。彼国众生,不特报体是圆满的,就是受用的「五欲众具」,也「皆悉」微妙「快乐」。五欲,是色、声、香、味、触中极美妙的。衣食行住等所需的一切,叫做众具。五欲与众具,学佛者大都看作毒蛇猛兽,而主张厌离五欲;少欲知足。其实,五欲与众具,并不一定是危险品,问题在我们自己,能否自主的受用,不被它所转。净土的五欲众具,当然是胜于秽土的;但这是净土的庄严。由于众生的烦恼轻微,虽深入于声色娱乐中,而能不为境界所转,不成为堕落的原因。所以,欲在我们的心中,而并不在外物的境界。净土中五欲众具的精妙,「胜于他化自在天」。在我们这个世界中,五欲最好的,即欲界第六天中的他化自在天。到色界初禅天,即没有了香、味的受用;二禅以上,不再受用五尘,还说什么五欲!所以,惟有他化自在天的五欲,最为微妙快乐。净土中的五欲,还胜过于他,可见是更加微妙快乐了。经中常说净土的微妙五欲──声香光明,美味妙触,七宝庄严,园林池沼,这是适应欲界众生的欲求而说,以此方便而引导众生。论到究竟成佛的净土,遍法界身,住寂光净土,那里还能作这样的描写呢?

次说净土中的化法。由于境遇的不同,法门也就有差别。在「彼」普光如来净国土中的「诸众生」,所修学的,是「纯」粹的唯「一」的「大乘」教。释尊出现在娑婆世界,所以说有三乘。特别是,当时的印度,充满了自利的、独善的、苦行的学风。为适应这类众生的根性,所以说声闻、缘觉法。如根性利,富有利他的意向,当然就专以大乘法教化了。净土的众生,大抵是唯一大乘。然论到一大乘,也还有不同:有从二乘回向入大乘的,到底不免带有自利的习气,以智证为先。有从天乘而发趣大乘的,常含摄有神教的秘密因素,所以都以信仰为先。有从人乘而直趣大乘的,即所谓人本的大乘佛法,都特重人间的利乐悲行。普光如来的净国土中,以人乘直趣大乘而兼摄得天行一分。这一纯一大乘的净土中,「诸有修习善根」的「众生,皆」随愿行而来「集于彼」。因为胜鬘在因地修菩萨行时,与广大的众生结法缘,所以到成佛的时候,过去被他所摄受、所教化的众生,自然就集彼国中,成为他的化众。

戊二 大众得记

『胜鬘夫人得受记时,无量众生诸天及人,愿生彼国,世尊悉记皆当往生。』

当「胜鬘夫人得」到「受记」的「时」候,被胜鬘所摄受的「无量众生─ ─诸天及人」,也都发「愿」要「生」到「彼国」土去。当时,胜鬘在王宫中,宫女们是她的眷属。因佛于空中现,又有诸天来参预法会。他们都要生到彼国,面见普光如来,听闻正法。「世尊」见他们有这样的愿心,也就都为他们授「记」,说他们「皆当往生」。这不但是普光佛的慈悲愿力,摄受众生;主要是由这些众生,与佛因中有深切的因缘,同愿同行,才能往生佛土。维摩经说:『直心是菩萨净土,菩萨成佛时,不谄众生来生其国』等,也是这个意思。这不是说:由佛修成净土,让大家发愿往生。而是如来在菩萨因地中,以种种法门教化,摄受众生,众生随菩萨修学。净土,由于佛的成就,也要有同愿同行的大众,共同发愿、修行,才能实现。现在修净土行者,每每只知道有净佛国土可去,不知随菩萨发愿修行。这等于但求果实,不事耕耘,净土怕还远呢!

丙二 行愿

丁一 受十大受

戊一 胜鬘受戒

己一 受戒仪

归依以后,应发愿修行。既立志大乘归依,应受大乘戒,发大乘愿,修大乘行。此下十受、三愿、摄受正法的三章,即是大乘行愿。先明受十大受:上受约能受说,是领受、承受、禀受;下受约所受说,即所受的戒。十大受,唐译作十弘誓。因为,受戒以发愿要期遵行为相的;所以大乘的三聚戒,即愿断一切恶,愿度一切众生,愿成熟一切佛法。约受戒说,即愿;约持戒说,即行。

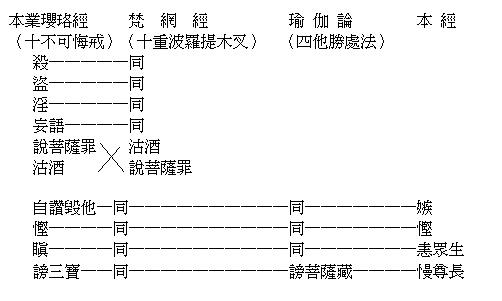

大乘戒与声闻戒不同:一、通戒与别戒:释尊适应时宜而制的戒是别戒,如在家者受五戒,沙弥沙弥尼受十戒,式叉摩那受六法戒,比丘比丘尼受具足戒。不但有浅深层次,而且是男女别受的。七众弟子,就是约所受戒的不同而分。菩萨戒是通戒,信佛的七众弟子都可以受。如先受五戒,再受菩萨戒,即名菩萨优婆塞,或菩萨优婆夷;沙弥受菩萨戒,名菩萨沙弥;比丘受菩萨戒,即名菩萨比丘。菩萨戒,是不问在家出家,男女老小,为一切发菩提心者所通受。二、摄律仪戒与三聚戒:声闻七众所受的,是摄律仪戒,着重在防非止恶。此上,虽还有定共与道共戒,但不是由受得的,也还是着重于离恶的。菩萨戒,除摄律仪戒外,还有摄众生戒,摄正法戒。菩萨以化度众生为主,所以以摄化众生为愿行,受持不犯。学菩萨法而成佛,不是离染不作就算了,如园地中,不但是拔掉莠草,还要种植有用的植物。所以,菩萨应广学一切佛法,圆成一切功德,非常的积极。菩萨戒的内容,有这三方面,即显出大乘的特色。三、受戒仪式:声闻七众戒,都要从师受,特别是受具足戒,要有三师七证等,是极重仪式的。菩萨戒即不重仪式。菩萨本业璎珞经,说有三品受戒:上品从佛受,这是顶难得的。中品从佛弟子受。下品,如佛不出世,或佛过去了,千里内无佛弟子可师。即在佛像前受。甚而没有佛像,依普贤观经说,可观想释迦佛为和尚,文殊为阿阇黎,弥勒为教授,即可受戒的。无佛无佛弟子时,虽可在佛像前或观想佛受戒,但如有佛弟子时,仍应从佛弟子受戒为宜。四、新得与熏发:声闻戒可说是外铄的,大乘戒可说是本有而熏发的。如受七众戒,经受戒仪式而得戒,犯了根本重戒,戒就失了。同时,声闻戒是尽形寿的,一期的生命结束了,戒也随之失去。所以声闻学者,或以戒体为无表色,或以为不相应行。接近大乘的经部师,以为是心相续中的思功能,也还是新熏的。菩萨戒是自心本具的,所以本业璎珞经说:『一切菩萨凡圣戒,尽心为体;心无尽故,戒亦无尽』。梵网经也说:『金刚宝戒,是一切佛本源,一切菩萨本源,佛性种子。一切众生皆有佛性;一切意识色身,是情是心,皆入佛性戒中』。这可见,众生本具如来藏心中,本有防非止恶的功能,有慈悲益物的功能,有定慧等无边净功德法的功能。受戒,不过熏发,使内心本有戒德的长养、发达而已。所以,心为戒体,一受以后,即不会再失。死了,戒还是存在。犯了重戒,或者也说失了,但不妨再受。菩萨初发心以来,自心的戒德,日渐熏长。现在再受戒,也不过以外缘熏发,使他熏长成熟而已。五、关于戒条;比丘戒,通常说有二百五十戒,其实,如僧祗律本仅二百十八;而旧传有部律,凡二百六十戒;仍可说大体相近。菩萨戒,如梵网经为十重四十八轻戒;瑜伽论为四重四十三轻戒,出入很大;但重戒也还是大致相近的(见下表)。一般受戒,以为一条条的受。其实,受戒而引发内心中的防非止恶等的功能,决不限于条文的。决非戒律中没有说到的,就一定可做。如酒戒,佛弟子从居士到比丘,都是要受持的;可是没有说到烟,也没有禁止鸦片、海洛因等毒品。有人就以为:佛没有制烟戒,即不妨吸烟。不知佛在世时,还没有吸烟及鸦片等毒品的恶习,所以未制。如从佛制饮酒──麻醉剂,有害身心来说,这当然也应禁止,不可以吃。戒律的明文规定,不过应机而择要的举例而已。菩萨戒,经论所说多少不同,也应作如此理解。今胜鬘受十大戒,戒条虽少,而包括的意义很广。

『尔时,胜鬘闻受记已,恭敬而立,受十大受。』

先说胜鬘受戒的仪式。「尔时」,即那时候。「胜鬘」夫人「闻」佛为她「受记」以后,她就「恭敬」的「而立」在佛前,发愿「受十大受」。受戒,一般是恭敬而跪着受的,今胜鬘立着,这也许因佛在空中的缘故。一般受戒,先由戒师为作羯磨,问受戒的:『能持否』?受戒的回答:『能持』。但现在佛没有说,胜鬘即直说要受什幺,这可见胜鬘是深入了佛法,熟悉菩萨的戒法。而且,受菩萨戒,佛像前也可以受,观想也可以受,这有谁为作羯磨呢?胜鬘所面对的,是乘通而现的佛,实与观想受戒等类似。所受的十大受,即约三聚戒为三类:前五是摄律仪戒,次四是摄众生戒,后一是摄正法戒。

己二 受戒事

庚一 摄律仪戒

『世尊!我从今日乃至菩提,于所受戒不起犯心。』

这是摄律仪戒的总相。胜鬘对佛立誓说:「世尊!我从今日」起,一直到「菩提」场成佛为止,在这长期修学中间,对「于所受」的一切「戒」,决「不起」一念的毁「犯心」。犯心都不起,当然不会有毁犯的事实了。发心受戒的,本来都可能不犯。但由于内心的意乐不净,不能从起心动念处用力;久而久之,烦恼日强,戒力也日渐薄劣,于是乎不能严持而犯戒了。大乘的特重意戒,是极为重要的。如对所受的戒,能做到不起犯心,才算净戒圆满。

『世尊!我从今日乃至菩提,于诸尊长不起慢心。』

本来,戒最重者,是杀、盗、淫、妄。如梵网、璎珞的十重戒,都先制杀等。但瑜伽戒及本经所受的十戒,都没有说到,这不是不受此戒,实因这是七众共制的戒,所以在菩萨戒中,可以略而不说。「诸尊长」,在家的,即父母、伯叔、师长等;出家的(佛也在内),如和尚、阿阇黎、上座、大德等。佛教一向尊重上座,所以对于尊长,要生恭敬心,「不」应「起」轻「慢心」。近如自己师长,远如过去的大德。有了轻慢心,即但见过失,不见功德,会觉到他们也不过如此。从轻慢尊长心而发展下去,会生起邪见,抹煞一切。毁谤三宝,谤大乘法,都从此慢心中来。这在梵网经中,是毁谤三宝;瑜伽论是谤菩萨法藏。对于尊长的慢心,成为修学大乘法的最大障碍,所以应谨护而不犯。

『世尊!我从今日乃至菩提,于诸众生不起恚心。』

「诸众生」,虽泛指一切,而主要的是人。「恚心」,即瞋心,与此相近的,如忿、恨、害等,与慈悲心相反。菩萨以慈悲心为本,若以瞋心对众生,缺乏慈悲,即失大乘与菩萨的意义。声闻法的大患是贪心,心起贪染,就难于出离世间。大乘法的大患是瞋心,心起瞋恚,就不能摄受众生。所以大乘法,有忍波罗蜜多,以防制瞋心。于众生起瞋恚心,梵网、瑜伽,都有此重戒。

『世尊!我从今日乃至菩提,于他身色及外众具,不起嫉心。』

菩萨发心要使一切众生都得福乐。所以对众生所有的福乐,应心生欢喜。不应如一般人那样,想自己比别人好,对于别人的福乐,生嫉妒心。因此,胜鬘说:我「于他身色及外众具,不起嫉心」。他身色,指众生的身体康强,相好庄严。外众具,指众生所有上好的衣服、饮食、住宅,以及种种什物等。对这些,都不起嫉妒心。此戒,等于梵网和璎珞经的「自赞毁他」戒。自赞毁他,就是由于不能随喜他人的好事而引起;根底,即是嫉妒心。

『世尊!我从今日乃至菩提,于内外法不起悭心。』

胜鬘说:我「于内外法不起悭心」。内外法,可作二释:一、内法,指自己的身体;外法,指身外的饮食衣物等。二、内法,指佛法说:外法,指世间学术技能说。菩萨所通达的一切法,都是为了一切众生。举凡世出世法,有人来求,菩萨不应有悭吝不舍的心。悭吝不舍,即失去菩萨的精神了。

上面讲的四条摄律仪戒,一是于尊长起慢心;二是于一般的众生起恚心;三是于他人的起嫉心;四是于自己的起悭心。前二约尊卑说,后二约自他说。菩萨以利益众生为前题,如毁犯了这四戒,即失菩萨戒。杀、盗、淫、妄等四根本戒,确然是重要的,但还共二乘。此慢、恚、嫉、悭四心,为利益众生的最大障碍,为菩萨的不共重戒。在梵网经中,属于十重戒的后四;也即是瑜伽菩萨戒的四他胜处法。今对列如下:

庚二 摄众生戒

『世尊!我从今日乃至菩提,不自为己受畜财物,凡有所受,悉为成熟贫苦众生。』

以下有四戒,属于摄众生戒。胜鬘宣誓说:「我从今日,乃至」成「菩提」,决「不自为己受畜财物」。畜,与蓄同。一般人的蓄积财物,是为了自己,为了自己的家庭。为自己而蓄积财物,为现社会一切罪恶的根源。声闻乘中,出家,即舍弃自己所有的一切财物,根本否定了私有的经济,不敢聚蓄。但菩萨不应像声闻比丘的少事少业少希望住,为了救度众生,所以有积蓄财物的必要。不过菩萨的积蓄财物,不是为了自己,是「凡有所受」的,一切都「为」了「成熟贫苦众生」。以财物去救济那些贫苦的众生,众生得到了救济,就可以摄化他们,使他们成熟佛法的善根。初发菩提心时,要有这样的愿心:凡属于自己所有的一切,一切都施舍而属于众生;随众生的需要而施与一切。但这不是说,把所有的财物,一次布施完了就算事(这就类同小乘了)。这些财物,还是要去经营它,发展它,但这是为了众生而经营,不再看作自己的,自己仅是一管理者。除了自己的生活──合理的消费而外,适应贫穷众生的需要,而随时布施。菩萨布施波罗蜜多的真精神,是社会主义心行的实践。

『世尊!我从今日乃至菩提,不自为己行四摄法,为一切众生故,以不爱染心,无厌足心,无罣碍心,摄受众生。』

「四摄法」是:布施、爱语、利行、同事。菩萨要摄受众生,非实行这四法不可。布施,是用财(经济)、法(思想)去施给众生,众生受了布施,自易接受菩萨的指导。爱语,是凡有所说,都从众生着想,发为亲爱的语言;不得发粗恶声,盛气凌人。人是有自尊心的,欢喜听好话的。利行是:菩萨作事,都要为众生的福利打算,肯帮助人得利益,众生自然欢喜,乐意接受菩萨的教化与指导。同事,是说菩萨要以平等的身分,与众生站在同一阶层上,来共同工作。如维摩诘,入刹帝利中,就作刹帝利事,于是能领导刹帝利;入农工中就作农工,于是能领导农工。这四摄,不但菩萨非实行不可,世间的任何团体组织,乃至帮会的领导者,也是需要这些的。如合不上这四条件,就是家庭、师徒间,也会涣散而貌合神离。有了这四条件,人就都会摄聚团结起来,所以这是想摄受领导众生所必备的条件。但世间人的实行四摄,是为了自己,或自己这一部分人的利益,是为了要作领导者,才使用这些方法,去吸引组织别人。菩萨是「不自为己」的利益──领袖欲,而是「为一切众生」的福乐。菩萨要教化众生,就必需要具备四摄。所谓『未成佛道,先结人缘』。与人结缘,就容易教导人学习佛法。菩萨行四摄法,是为了利济众生,因此要以三种心去行:一、「不爱染心」:父母、子女、师徒、眷属等,虽也有少分的四摄行,但这是出于私欲的爱染心。菩萨不应如此,否则爱染心重,就会党同伐异,甚至曲解对方,丑诋对方,而为自己方面的错误辩护。二、「无厌足心」:菩萨的发心是广大的,不能因为摄受了一些众生,就心满意足起来,应有摄受一切众生,度尽一切众生的宏愿。三、「无罣碍心」:菩萨应依般若波罗蜜,而心无罣碍,如有执着,有罣碍,这对于摄受众生,就成为大障。「摄受众生」一句,通贯上三种心,即菩萨应以『无爱染心摄受众生』,『无厌足心摄受众生』,『无罣碍心摄受众生』。以此三心而行四摄,是菩萨摄众生戒的要行。

『世尊!我从今日乃至菩提,若见孤独幽系疾病,种种厄难困苦众生,终不暂舍,必欲安隐,以义饶益,令脱众苦,然后乃舍。』

上二戒,重在摄受众生;以下二戒重在菩萨救度众生。胜鬘说:我从此以后,「若见孤独幽系疾病,种种戹难困苦众生,终不暂捨」。年小而无父母的叫孤;年老而无了女的称独。幽,是被幽禁于监牢里;系,是为绳锁等所系缚。疾病,即生理和心理的种种病痛。孤独、幽系、疾病,这三类,都是世间的大苦。此外,还有种种:戹与厄同;战争、水灾、火灾等,是厄难;贫穷、无知识等,是困苦。菩萨见到这些苦痛的众生,无论有否力量援助,决不起暂时的舍弃心──由他去,谁管得了。因为菩萨以救济众生为事业,所以对苦痛众生,「必欲安隐」(隐与稳同)──必定要使他得到安乐。这需要「以义饶益」,用合理的义利,使众生得利益,「脱众苦」。众生脱离痛苦,得到安乐,菩萨「然后乃舍」。菩萨是应该救济众生的。但没有救济众生的能力,和不想救济众生,这是不同的。菩萨可能还没有能力去救济,然而也决不会舍弃众生,始终存有救济众生的心,觉得非设法使他脱离众苦才行。

『世尊!我从今日乃至菩提,若见捕养众恶律仪,及诸犯戒,终不弃舍,我得力时,于彼彼处见此众生,应折伏者而折伏之,应摄受者而摄受之。』

众生中,有住于恶律仪的。律仪的梵语,是三波罗,是护的意思,护即防非止恶,遮灭罪恶的意义。受了具足戒等,即名得律仪,有了护令不犯戒的功能。恶律仪,其实不是律仪,由于众生的立意作恶,内心有了罪恶力量,反而能遮断一切善事。佛弟子的生活来源,应建筑在正当职业上。凡是依赖杀盗淫妄而生活的,就是恶律仪者。阿毘达摩论说十二恶律仪,如俱舍(十五)说:『屠羊、屠鸡、屠猪、捕鸟、捕鱼、猎兽、劫盗、魁脍、典狱、缚龙、煮狗、及置弶等』。涅盘经说十六恶律仪,杂集论十五恶律仪,但现在只简略的说:「若见捕养众恶律仪」,捕如捕鱼捕鸟等;养如豢养猪羊等。经论中说的十二、十六,都还不过是举例而已,实际上,这类的事情是很多的。扼要的说,凡是依杀盗淫妄为职业而生活的,都是恶律仪。如屠者(养者也是)、猎者、脍子手等,是杀业类;土匪、走私、漏税、聚赌抽头、贪官污吏,是盗业类;卖淫、设妓馆,是淫业类;纵横捭阖,靠宣传吃饭等,是妄业类。还有酿酒、沽酒、贩卖鸦片、巫卜等。总之,凡是作于众生有害的事业,来解决生活,都是恶律仪。又有众生,虽非恶律仪,但是「犯戒」者,不能专精守持而犯戒。菩萨如见到恶律仪及犯戒的,不因为他们的罪恶而弃舍,反而要发心「终不弃舍」。但犯戒已不容易摄化,而恶律仪者,这是他的生活与改业问题,更不易得到解决。虽不能一一的为他解决,应这样的存心:等「我得力时」一一的济度他。得力时,即在佛法中得到力量,而堪能感化的时候。也是在思想或政治上有了力量,能纠正恶律仪的众生,使他改营正常职业的时候。到那时,应「于彼彼处」所,「见此」恶戒犯戒的「众生,应折伏」的即加以「折伏」。因为众生,刚强难服,不能纯以德服,菩萨就使用威猛强力的手段,打击他,制伏他,使他们不敢作恶。如「应摄受」的,即加以「摄受」,这是用柔和的手段,以恩德去教化他们。折伏与摄受,同是出于菩萨的慈悲,教化众生的方法。方法尽管不同,只要出于悲心,能使众生因此而离恶行善,即是菩萨的正行。如应折伏而不折伏,纵恶养奸,即犯菩萨戒。

『何以故?以折伏摄受故,令法久住。法久住者,天人充满,恶道减少,能于如来所转法轮而得随转。见是利故,救摄不舍。』

对恶律仪及犯戒人,「何以」要「折伏摄受」呢?因要这样,佛「法」才能「久住」世间。如世间的恶律仪及犯戒者多,那就是恶法增长,善法损减。要想佛法在这样的人群中发扬起来,那是不可能的。因为大家都作不律仪与犯戒,做的人多了,时间长了,习以为常,反而要把不律仪及犯戒,看作当然的行为,连辨别是非心也没有了。例如中国古代,女子缠脚,这风气盛行的时候,谁也不觉得它不对,如父母而不为自己的女儿缠足,还要引起亲属邻里的指责。如前清鸦片盛行时,不但以鸦片待客,连小儿也就学会了。恶律仪与犯戒的人多了,必然的会善法减少,恶法增长。恶因恶果,人间走向堕落,学佛法会被讥笑,当然就难得存在。所以,菩萨从护持佛法的立场,要发心折伏摄受众生,以达到正法久住的目的。正法久住于世间,善因善果,所以「天人充满」,地狱、畜生、饿鬼等「恶道减少」。佛法虽普为一切众生,但修学佛法,至少要得到暇满(离八难)的人身,或进而至于天才行。所以如天人充满,即「能于如来所转法轮而得随转」。如来所转法轮,约声闻说,是四谛法轮;依本经说,即一乘的无作四谛法轮。法轮,是把佛法喻如轮子一样。佛以所悟证的和所得的功德,教化众生,而使它于所化的众生身心上转;即使众生也因而证悟,圆满种种功德,这就称为转法轮。今菩萨发心,使世间人天充满,即能如佛所转的法轮而转。这样,佛法即久住世间,而众生也普得利益了。胜鬘说:我「见是利故」,于恶律仪和犯戒的众生,要发心「救摄不舍」。依本经所开示,惟有发心救摄众生,才能护持佛法。这对于不能多作救摄众生事业的中国佛弟子,该是怎样的重要呀!

庚三 摄善法戒

『世尊!我从今日乃至菩提,摄受正法终不忘失。何以故?忘失法者,则忘大乘;忘大乘者,则忘波罗蜜;忘波罗蜜者,则不欲大乘。若菩萨不决定大乘者,则不能得摄受正法欲,随所乐入,永不堪任越凡夫地。』

此为摄善法戒。胜鬘先标示摄正法戒说:从今以后,我「摄受正法,终不忘失」。本经以下的义理,都从摄受正法而来,所以应特加注意。甚幺是摄受正法呢?如释尊成道后,觉得世间一切法没有可以为佛所依的;佛因证正法而成佛,所以说:『诸佛于正法,恭敬尊重,奉事供养,依彼而住』(阿含经)这可见,正法是佛所自证的,也即是真如、法性、实相。这是不偏不邪的究竟法,所以名正法。又如华严经说:『正法性远离,一切趣非趣』。趣,即六趣轮回;非趣,即二乘涅盘。正法性是远离凡夫的生死,小乘的涅盘;生死与涅盘,于正法性中皆不可得。又如妙法莲华经,依梵语Saddharma-Pun!d!ari^ka 也可译为正法芬陀利(芬陀利是白莲花)。如竺法护的译本,名正法华经。本经说一乘,法华经也说一乘,而一乘的根源,即正法。『诸法实相者,言辞相寂灭』,这是正法的说明。佛证此法而成佛,即一乘与佛乘的宗本。所以摄受正法一句,应特别留意。摄受,可通深浅:初发心的,如听闻,摄持而领受、记忆在心,也名摄受。如璎路经说:『一切诸法门,摄在我心中,念念不去心』。然从此深入,如精勤修行、证悟而实现正法,即是究竟的摄受。总之,为正法而学习、修行、悟证,都名为摄受正法。

次说明摄受正法的重要。「何以」需要摄受正法呢?因为,「忘失」正「法」,「则忘大乘」;若「忘大乘」,「则忘波罗蜜」。这里说,忘失正法,即忘失三事:正法、大乘、波罗蜜。正法,虽可摄正行,而着重于佛所自证的诸法实相,这是学佛的根本目的,不能忘失。如忘失了,即忘失大乘。大乘虽通摄一切,而着重于菩萨因行:发菩提心,修六度四摄行。如忘失了大乘,也就忘失波罗蜜。波罗蜜,此云到彼岸,有六波罗蜜、十波罗蜜、八万四千等波罗密,以及佛果的四波罗蜜。这里,可约究竟成办的果德说。这是境行果次第:忘失理性,即忘失因行;忘失因行,即忘失果德,一忘即一切忘了。

上明忘失三事,此下更说二种不欲:「忘失波罗蜜」,「则不欲大乘」,这是说没有大乘的胜解欲,欲即愿欲。如没有重视,甚至完全忘却波罗蜜的如来果德,这当然不想修大乘行,于大乘不起胜解的愿欲。「若菩萨不」能以胜解心,「决定」趣入「大乘」,「则不能得摄受正法欲」,这是说没有正法欲。不想趣入大乘,这对于如来自证的正法,也就不求摄受了。既不决定趣入大乘,也就不能「随所乐」而悟「入」圣果──不能入圣,所以也就「永不堪任越凡夫地」。本经特重于摄受正法──受持如来自证的正法,是有甚深意义的。不知此正法,说妙谈玄,那里能理解得一乘的心髓!

三事二欲,可以多种不同的方言去说,今且约此意。

『我见如是无量大过,又见未来摄受正法菩萨摩诃萨无量福利,故受此大受。』

胜鬘的所以「受此大受」,即由于「见」到忘失正法的「如是无量大过」。同时,「又见未来摄受正法」的「菩萨摩诃萨」,有「无量福利」,即摄受正法,就能趣大乘行,得波罗蜜果等。菩萨摩诃萨,为菩提萨埵、摩诃萨埵的略称。菩提萨埵,译义为觉有情,即求得如来正觉的有情。摩诃萨埵,译义为大有情。发大愿,修大行,断大见,趋大果,于一切有情中大,所以又称为摩诃萨埵,这是初地以上的大菩萨。

戊二 摄众同行

己一 胜鬘立誓

『法主世尊!现为我证,唯佛世尊现前证知。而诸众生善根微薄,或起疑网,以十大受极难度故,彼或长夜非义饶益,不得安乐,为安彼故,今于佛前说诚实誓。』

菩萨修行,本不为自己,重于教化大众。胜鬘受十大戒,在阿踰阇国,及当时会众中,起着领导作用。为了摄引大众,都能受此大戒,所以于佛前立誓现瑞。

法,是从佛自证而宣说出来的,所以称世尊为「法主」。阿含经常说:『佛为法根,佛为法本』,也即是此义。胜鬘说:我受十大受,如来「现」前「为我证」明,也「唯」有「佛世尊」才能「现前证知」,证知我确能受戒而持行。「而诸众生」中,有「善根微薄」的,听说受此十大戒,「或」者会「起疑网」,「以十大受」是「极难度」的。疑惑是网一样的,为疑网所缠缚,即不能正信佛法了。度,即到彼岸,也是究竟成办义。十大受过于广大,本是不容易究竟圆满的,所以善根微薄众生,会疑而不信,不但自己不能受戒修行,还要疑菩萨也不能受持,即还要毁谤正法。所以「彼」疑谤的众生,「或」者要因此而在生死「长夜」中流转不息,常起种种「非义」的不「饶益」事,「不得安乐」。谤法的罪重,会历劫受恶果而得不到安乐。所以胜鬘于受十大戒后,「为」了「安彼」善根微薄众生,「今」又「于佛前说诚实誓」。诚实誓,即真诚的誓愿

『我受此十大受如说行者,以此誓故,于大众中,当雨天华,出天妙音。』

立誓说:如「我受此十大受」,而真能「如说行」的,即「以此」诚实的「誓」言「故,于大众中」,空中「当雨(落下)天华」,发「出天」上的「妙音」。华喻发菩提心,受十大戒,将来必得大果。妙音声是有所诠表的,表示胜鬘说的誓愿,必有实行,所以求雨华出音来证明。

这类誓愿,即谛语,本经谓之为诚实誓,大乘及本生谈中多载此事。菩萨由于自心清净,功德严,特别是言行一致,所以能依誓言而现不思议事。

己二 大众除疑

『说是语时,于虚空中雨众天华,出妙声言:如是如是,如汝所说,真实无异。彼见妙华及闻音声,一切众会疑惑悉除,喜跃无量而发愿言:恒与胜鬘常共俱会,同其所行。』

胜鬘夫人「说是语时」,「虚空中」即「雨众天华」,并发「出妙声」说:「如是如是,如汝所说」,受十大戒而能如说修行,是「真实不虚」的。胜鬘发诚实誓,即刻有此瑞相。「彼见妙华及闻音声」的──与会的眷属及阿踰阇国人「一切众会」,大家都「疑惑悉除」。胜鬘发诚实誓,本非要显自己的伟大,不过望大家能信受除疑,也照着去作。所以大众断疑生信,即「喜跃」得不可说,大家都「发愿言」:我们愿「恒与胜鬘常共俱会」。恒,是常常时义。现在与胜鬘俱会一处,将来生生世世,也愿与她俱会一处,而且要「同其所行」。胜鬘受十大戒,我们也要受十大戒,也要如说而行。前面说过,菩萨净佛国土,是要摄受大众,一起发愿,同住共行,才能成就的。

己三 世尊印许

『世尊悉记一切大众,如其所愿。』

这是「世尊」印可胜鬘的眷属等,为他们授记:「一切大众」发愿与胜鬘同住同行,将来一定能「如其所愿」而成就的。记,不一定授成佛的记,凡预记未来事,都可以称为授记的。

丁二 发三大愿

戊一 胜鬘发愿

己一 发愿意趣

『尔时,胜鬘复于佛前发三大愿,而作是言:以此实愿,安慰无量无边众生。』

十大受也是发愿,不过这是誓受即行的;今发三愿,是求乎未来的。依文说,此三愿即从摄受正法戒引生。论愿体,即菩提心,即法华经所说的『一切智愿』,所以能含摄得菩萨的一切大愿。

先说发愿的意趣。「尔时」──「胜鬘」受毕大受时,她又「于佛前发」如下所说的「三大愿」。她这样说:「以此实愿,安慰无量无边众生」。胜鬘所发三大愿,不是空言无实,而是要从实行去完成的,用此去安慰一切众生的。佛菩萨的安慰众生;不是说几句安慰的语言,是真能使众生得到实利的,所以称为实愿。菩萨以利益众生为先,这不是为自己的菩提心,真是大愿!

己二 发愿体相

『以此善根,于一切生得正法智,是名第一大愿。』

三大愿中,第一是:「以此」先来所修积的称赞佛德、受持大戒等「善根」,「于一切生」中,能「得正法智」。愿于生生世世中,得到正法的智能,也即是法华经的『佛之知见』,或『平等大慧』。从发心以去,无论为闻、思、修慧,或无漏大慧,都愿不失正法的如实知见。有了正法知见,虽历劫在生死中,不致颠倒沦坠,不致急求自了,而能尽未来际去救度众生,不疲不厌。正法智,虽是自得正智,然实为安慰众生的基础。如菩萨而没有智能,生死苦痛不了,那里能度众生?这「是」胜鬘的「第一大愿」。

我得正法智已,以无厌心为众生说,是名第二大愿。

胜鬘说:「我得正法智已,以无厌心为众生说」。本为安慰众生而愿得正法智,那末得了正智,自然要随时随地为众生宣说此成佛的正法。有缘就说, 有问就说,决无丝毫的厌烦心。如有了厌心,即舍弃众生,菩萨的事业就败坏了。所以文殊开示善财童子,首先要有无厌足心。这是「第二大愿」。

『我于摄受正法,舍身命财护持正法,是名第三大愿。』

胜鬘说:「我于摄受正法」时,或为自己受持体悟,或教众生摄取受持,这是并不容易的。菩萨修行正法,宏宣正法,每有极多的困难事。教化人而反受世人的责骂捶打,如法华经常不轻菩萨所受的。或遭遇魔外猖狂,而佛法大受摧残时,还要有「舍身命财护持正法」的勇气与决心。如以自己的劳力去助人,或以自己的身体施人与代人受苦,名舍身。因护持正法而失去身命,名舍命。施舍自己的钱财,名舍财。总之,为了护持佛法,不惜牺牲自己的身命财产。惟有护持正法,才能摄受正法。如以为学了佛,就得佛菩萨保佑,永得安乐度日,这不是菩萨心行。菩萨以利益众生为本,要有摄受正法的正法智,更要有舍身命财而护持正法的决心。中国学佛者,虽自称大乘,而真能从饶益众生,护持正法去作的,实在太少。中国佛教的衰落,并不意外!

戊二 如来印成

『尔时,世尊即记胜鬘:三大誓愿,如一切色悉入空界,如是菩萨恒沙诸愿,皆悉入此三大愿中。此三愿者,真实广大!』

胜鬘发过了愿的「时」候,「世尊」认为她的大愿极好;而三愿的广大,有的众生还不能知道,所以「即」为「胜鬘」「记」别说:你发的「三大誓愿」,「如一切色」的「悉入空界」一样。色即是物质,凡有质碍都名为色,如五根五境的十色界。虚空界,是遍一切色──物质的,凡有色法处,即有空界。如这里有桌或墙,似乎有质碍处,没有虚空,其实空是无碍而无所不在的。「如是,菩萨」所有的「恒沙诸愿,皆悉入此三大愿中」。恒是恒河,河中的沙很多,所以取以比喻数量的众多。佛菩萨的大愿,也是多得难以数量的,然都含摄在这三大愿中。诸愿如众色法,三大愿如虚空。空遍一切色法,如三大愿遍一切愿,而一切愿摄入于三大愿中一样。三大愿,体即菩提心愿。菩萨发菩提心,不外乎上求菩提,下化众生。得正法智,就是上求菩提;为众生说,就是下化众生。发菩提心,又有两种:或见众生苦而发心,经中常说:『菩提所缘,缘苦众生』。或见佛法衰落──信众放逸,或政治摧残而发心。菩提心愿,重要在救济众生,护持正法。见众生苦而发心,就是为众生说:见佛法衰落而发心,就是不惜身命护持正法:这也就是为人与为法。总括的说:得正法智是大智能,为众生说是大慈悲,舍身命财护持正法,是大勇大精进。这三者,是菩提心的内容,所以三大愿,能统摄菩萨的一切大愿。

丁三 摄正法行

戊一 略明摄正法愿

己一 请说

行愿中,先是十大戒,次摄十戒于三大愿,现在再摄三大愿于摄受正法中。摄受正法,是十大戒的第十戒,也是三大愿的要素。本经广明一大乘;菩萨的行愿,如来的功德,都是以摄受正法为根本的。上已明发愿,这需要从自利利他去实行,所以本章重在摄受正法的大行。又分二科,先承上而略说摄受正法愿。行愿本是不可分离;内心热烈的欲求,即是愿;有真诚的愿欲,必也真实的精进修行。然行必由愿,所以分别说明。依文科前为四,先明请说。

『尔时,胜鬘白佛言:我今当复承佛威神,说调伏大愿真实无异。』

当佛印证三大愿完毕的「时」候,「胜鬘」又禀「白佛」陀说:「我」已说了十大戒,三大愿,现「今当」再仰「承佛」的「威」德「神」通力,「说调伏大愿真实无异」。胜鬘自受戒,自发愿,虽也承佛的威神,但还是自己的本分事。此下说菩萨的大行,也有为胜鬘所知而未能证实的,所以特别说到仰赖佛的威神加被。调伏,为梵语毘尼的义译,即指胜鬘所受的十大戒。大愿,即指胜鬘所发的三大愿。从调伏与大愿的究竟根本处说,即是真实无异的摄受正法。真实无异,即真如的异名。

己二 许说

『佛告胜鬘:恣听汝说。』

「佛」经她的请求,就「告胜鬘」说:照着你的意思(恣),「听」许你「说」好了。

己三 正说

『胜鬘白佛:菩萨所有恒沙诸愿,一切皆入一大愿中,所谓摄受正法。摄受正法,真为大愿。』

「胜鬘」得佛允许,就禀「白佛」道:我上面虽说『菩萨恒沙诸愿,皆悉入此三大愿中』;但从究竟根本而统摄来说,「菩萨所有」的如「恒」河「沙」那样的「诸愿」,「一切皆入一大愿中」。这一大愿,即「所谓摄受正法」。「摄受正法」,才是「真」实无异的「大愿」。摄受正法愿的甚深广大,并没有说到;这要在广说摄受正法行,才充分的开显出来,这仅是承前总结而为下文的张本,如标题一样。

己四 赞说

庚一 正叹所说深妙

『佛赞胜鬘:善哉善哉!智能方便,甚深微妙,汝已长夜殖诸善本,来世众生久种善根者,乃能解汝所说。』

经中凡重要处,深奥处,佛常先为广大赞叹,以起众生的信心。如法华经将说一乘,佛先赞叹『诸佛智能甚深无量,其智能门难解难入』。本经也如此,所以胜鬘一论到佛法根本──摄受正法,「佛」即「赞胜鬘」说:「善哉!善哉」!你的「智能方便」,多么「甚深微妙」呀!智能与方便,都是智能,而约义有二。重要的分别在:约自证正法说,是智能;约依语言文字而为他说,是方便。正法,是不可思议的,能应众生的心思口议而说,所以是善巧方便。或如实知正法,是智能;由于众生根机钝劣,不能『如实法相说』,要用善巧方便,作不了义,不尽然的说法,是方便。胜鬘能如实知摄受正法,能了知从一乘而出生诸乘,诸乘终入一乘,所以赞她的智能方便,甚深微妙。所以有甚深智能与微妙方便,因为「已」在过去生──「长夜」中,种「殖」了福德智能的「诸善本」。不然,那里能有此甚深微妙的智能方便?胜鬘以智能方便所说的摄受正法,未「来世」中的「众生」,要是「久种善根者,乃能」理「解」你「所说」的。如来赞叹胜鬘与听众的智能深,修习久,目的在说明胜鬘所说的法门,殊胜广大。

庚二 引叹所说同佛

『汝之所说摄受正法,皆是过去未来现在诸佛已说今说当说:我今得无上菩提,亦常说此摄受正法。』

佛法,是佛佛道同,也是师资道同的。以此证明胜鬘所说的正确,以加强众生的信心。如法华经方便品,也引证过去诸佛都是;未能直说一乘而巧说三乘,后又会三乘而归于一乘。所以佛说:「汝」今「所说」的「摄受正法」,皆「是过去」诸佛「已」经「说」的,「未来」诸佛「当」要「说」的,「现在诸佛」「今」正「说」的。现在有十方诸佛,释迦佛也可摄于现在佛中,为显释尊是此娑婆世界教主,所以特别说:「我今得无上菩提,亦常说此摄受正法」。诸佛所说,与胜鬘所说一样,即显示法门的正确。

庚三 结叹所说功德

『如是我说摄受正法所有功德,不得边际,如来智能辩才亦无边际,何以故?是摄受正法,有大功德,有大利益。』

「如是,我说摄受正法所有」的「功德」,不是有限有量,而是「不得边际」的。无边际的功德,众生是难于究竟了知的。但「如来」的「智能」,也是无边际的;依智能而说深法的「辩才,亦无边」无「际」的。摄受正法的功德,与如来的智能辩才,是相应的:由正法的功德无边,如来的智能也无边,说正法的辩才也无边;由如来智能与说法的辩才无边,所以能圆满的了知,圆满的说明正法功德。『唯佛与佛,乃能究竟』,如说函大盖也大。「何以」如来的智能辩才能如此?因为「摄受正法」,实在「有大功德,有大利益」,无量无边;佛的智能辩才,从摄受正法中来,所以也是无量无边的了。这一赞叹中,说明了正法的究竟圆满,如来智能与辩才的究竟圆满,而为依正法而说一佛乘的宗本。

戊二 广明摄正法行

己一 法大

庚一 请说

此下文广义深,而主要在说明(一乘)大乘的广大义。一般说大乘与一乘,唯知高推玄妙,不知一乘与大乘的所以究竟,应先知它的广大义。一乘与大乘,有二要义:一、出生,从大乘中,引生无边的佛法;虽法门无量,而一切佛法以大乘(一乘)为根本。二、收入,虽流出一切佛法,而在佛陀本怀,无非使众生渐入佛乘;即一切佛法以一乘(大乘)为究竟。法华重于说一乘,而佛先入无量义处三昧,说无量义经,明出生无量法门义。如不知大乘的出生,广无量义,即不能知会归一乘的究竟义。本经的摄受正法章,显示出生广大义;次一乘章,即显示究竟收入义。广大义是什么?即大乘的大。上面说摄受正法有三;正法、大乘、波罗蜜。忘失正法即忘大乘,忘失大乘即忘波罗蜜。现从摄受正法的广大义──大乘义,而论摄受正法即正法,即波罗蜜,即摄受正法者。此章分法大与人大二科。摄受正法的广大义是法大;由所摄受的正法广大,能摄受正法者,也就伟大。法大,约多义说大;人大,约胜义说大。

『胜鬘白佛:我当承佛神力,更复演说摄受正法广大之义。』

明法大中,先请说。「胜鬘」又「白佛」说:「我当」再「承佛」陀的威德「神」通「力,更」「演说摄受正法」的「广大之义」。大乘法体,确不是对小,而是绝对的。依言施设,摩诃(大)有大、多、胜三义,即以多及胜来显示大义。约数量,众多名大;约质量,殊胜名大。今明法大,即以众多显大,即含容大。

庚二 许说

『佛言:便说。』

庚三 正说

辛一 总示

『胜鬘白佛:摄受正法广大义者,则是无量,得一切佛法,摄八万四千法门。』

此即总明法大的广大义。古德有说:广大是总,别说有三:一、无量,二、得一切佛法,三、摄八万四干法门。或有总分为四:即广大、无量、得一切佛法、摄八万四千法门。以此三义四义科文,多不贴切。现在简单的说:「摄受正法广大义」是什么?「则(与即同)是无量」义。无量义有二:一、「得一切佛法」,二、「摄八万四千法门」。一切与八万四千,为无量的异名;无量,所以是广大。依摄受正法(大乘),能得一切佛法,凡从佛如来自证正法所流出的一切法,都是佛法,广摄五乘。得一切佛法,即三义中的正法。佛的法门,传有八万四千,是教化众生的方法。大乘贤劫经中,说有八万四千波罗密;大毘婆沙论等,说有八万四千法蕴,都即此八万四千法门。门有开通关闭二义,佛说法,也有此二义,如说离恶生善;离染成净;离生死,入涅盘;远离戏论,通达真实;所以称法门。八万四千法门,从摄受正法中出生。此即三义中的波罗蜜义。

辛二 别说

壬一 摄受正法即正法

癸一 举喻

子一 大云注雨喻

『譬如劫初成时,普兴大云,雨众色雨及种种宝,如是摄受正法,雨无量福报及无量善根之雨。』

摄受正法的广大义,即大乘的大。先说摄受正法即是正法,也即是解释『得一切佛法』,共有四个譬喻。第一大云注雨喻。举喻说:「譬如劫初成时,普兴大云」。依佛法说:世间坏到什么都没有的时候名空,共经二十小劫── 空劫。以后,因众生的业感而世间又开始成立,进入成劫。世间初成的时候,虚空中有大风生,因风的鼓荡力,大云弥漫,从大云而降大雨;有众生出现。现在即举此喻,所以说从大云「雨(落下的意思)众色雨及种种宝」。不是直从虚空中落下珍宝,而是雨众色雨;从雨水凝结而成宝,宝也可说是从云所降下的。

次合法说,「如是,摄受正法」,如大云一样,能「雨无量福报及无量善根之雨」。这无量的福报,如种种宝;无量善根,如众色的雨水,这都从摄受正法大云而出生的。正法、上面说过,即诸法实相或真如,为佛所圆满悟证的。怎样从摄受正法而出生无量善根福报呢?劫初成时,喻众生无始以来就如此的,无始假说为始。众生虽流转生死中,而杂染法不离于本净的正法,正法为众生的本性,法尔如此,相摄相依。生死众生所以能有善因、善果,能发菩提心、修菩萨行、以至成佛,即因众生无始来成就了摄受正法,而起随顺法性的一切净德。今举二经为证:一、仁王般若经说:『最初一念识,异于木石,生得善,生得恶,善为无量善识本』。这说明众生从无始以来,即成就了净善功能和染恶功能,与唯识宗所说的善恶种子相近。由此为因,出生种种善恶法。二、菩萨本业璎珞经说:『一切善受佛果,无明受有为生灭之果。是故善果从善因生,恶果从恶因生。故名善不受生灭之果,唯受常佛之果』。所以道生法师说:『善不受报』。虽因善业而感人天乐果,究其实,人天善法是成佛因,一切善法从摄受正法而来。一切众生有如来藏,无始来就有随顺如来藏性的功能;无量福德,及无量善根都从此出生。此处所说摄受正法是不离正法,为依持义;也即随顺正法义。所以,约大乘为根本义,即人天乘法及声闻缘觉等法,都从大乘正法而出生。约一乘究竟义,那末表面虽有人天善法、声闻、缘觉等善法不同,究其实,这些而是随顺真如性的。一切从正法流,一切必还入于正法而同归于一乘。此中无量善根,约因说:无量福报约果说。也可以说:无量善根是善的等流因(果),无量福报是善的异熟(因)果。

子二 大水起世喻

『世尊!又如劫初成时,有大水聚,出生三千大千界藏,及四百亿种种类洲。如是摄受正法,出生大乘无量界藏,一切菩萨神通之力,一切世间安隐快乐,一切世间如意自在,及出世间安乐劫成,乃至天人本所未得,皆于中出。』

世间「劫初成时」,起大云而降大雨,世间成一「大水聚」。由水的渐渐凝结,「出生三千大千界藏」。依佛法说:四大洲的中间有须弥山,日月在须弥山的中腰旋转,须弥山上有二天:四王天及忉利天。离须弥山顶,以上有四空居天:夜摩天、知足天、化乐天、他化自在天,合为欲界。畜生、饿鬼、地狱,不离四洲。此名一小世界。这样的一千小世界,名小千世界,上有初禅、大梵天王为小千界主。一千个小千世界,成一中千世界,上有二禅天。一千中千世界,成为一大千世界,上有三禅天。因为大千世界,是经过小千、中千而成为大千的,所以称为三千大千世界。这三千大千世界,合有一百亿须弥山;每一须弥山有四大洲围绕,合为「四百亿种种类洲」。世界成立时,从地面说,有四百亿种种类洲各各差别;从四百亿种种类洲所依而统摄为一的说,即三千大千界,所以称为大千界藏。

次合法说,「如是」,由无始来的众生「摄受正法」,所以从正法「出生大乘」的「无量界藏」。大乘法含摄一切的一切,为一切善因善果根本,如三千大千界藏为根本,为总摄,而有四百亿种种类洲一样。一、「一切菩萨神通之力」,经中常说菩萨游戏神通,游戏是自在义。大乘菩萨,有神通等功德自在力。二、「一切世间」的「安隐快乐」,指人间的善因善果。安隐,即无危险无恐怖的意思。三、「一切世间」的「如意自在」,约诸天的善果说。诸天有深彻的禅思,及报得神通,所以称如意自在。四、「及出世间安乐劫成」,这是说声闻、缘觉乘法。声闻与缘觉,虽没有得究竟涅盘,然因已断除部分染法,所以也能得出世间的安乐。菩萨神通,世间的安隐快乐,诸天的如意自在,声闻缘觉的出世安乐──这四者,喻如四百亿种种类洲。菩萨等法,都依大乘无量法界藏而成,如四百亿种种类洲,依三千大千界藏而有一样。劫成二字,不易解(劫,疑是报字的笔误。但古来同作劫,不敢异说)!菩提流志译为具足,所以,这是圆满成就的意义。这大乘无量界藏的根本,从菩萨的神通自在,「乃至」出世间安乐,「天人本」来「所未得」的,「皆于」摄受正法「中出」。这与上喻大同。上喻略为善因福报;今广明善因为大乘无量界藏;福报为从菩萨神通自在到声闻缘觉的出世安乐。此二喻的摄受正法,都约众生法尔,而依正法、随顺正法而起善因善果说。

子三 大地持重喻

『又如大地,持四重担。何等为四?一者大海,二者诸山,三者草木,四者众生。』

先举喻:「又如」大水聚所成的「大地」,能任「持四」种「重担」:「一者大海,二者诸山,三者草木,四者众生。」大地低下处,水聚为海;耸起处为山;地上生诸草木丛林,有人及傍生等众生,这四者,都依大地而得住。

『如是摄受正法善男子善女人,建立大地,堪能荷负四种重任,喻彼大地。何等为四?谓离善知识无闻非法众生,以人天善根而成熟之;求声闻者,授声闻乘;求缘觉者,授缘觉乘;求大乘者,授以大乘。是名摄受正法善男子善女人,建立大地,堪能荷负四种重任。』

次合法。「如是」,若「善男子善女人」,发摄受正法心,修摄受正法行,即摄受正法──学大乘的菩萨。菩萨修学,和「建立大地」一样,「堪能荷负四种重任」。荷,是担在肩上;负,是背在背上。四种极重的担子,菩萨能毅然的负起来,「喻彼大地」的担四重担一样。菩萨能适应众生的根机而为说法,如不能适应根机,虽所说极妙,不但无益,还要引起诽毁,如久病人服大补品,消受不了。因此,菩萨须遍学种种法门。众生的根性无量,菩萨要发心普救一切众生。本经以菩萨喻大地,总摄所化为四类。「非法众生」,指作恶事的,这是连人的资格都不够。「无闻」,说他无知识,对于佛法从来没有什么闻熏。「离善知识」,即所亲近的都是恶人。像这样──离善知识无闻非法的众生,不但不能教化成佛,就是出世的声闻、缘觉法,也不行。那末,即应「以人天善根」来「成熟」他。人天乘法,即教令归依三宝,住正命,知因果,修习布施、持戒,修四无量心。由这样的积集人天善根,能成就人天善果。若连此都做不到,即人身还不保,何况成佛!佛法广大无边,然依人天善法为基础,虽浅近,而实在重要!所以释尊说法,总是先说『诸佛常法』,即是布施、持戒、因果等人天善法,这是第一类。第二、若众生志「求声闻」果的,菩萨即「授声闻乘」法。第三、若有欲「求缘觉」果的,即「授缘觉乘」法。众生中,有的曾积集闻熏,又能亲近善知识,可是根性钝劣,佛所以为说二乘法。依法华经说,声闻乘法是四谛,缘觉乘法为十二因缘。其实:四谛与十二因缘是相通的。不过,四谛法从苦果入手,从苦而集,而灭,而道。十二因缘,重在观察生死的缘因。声闻缘觉的不同处,是:声闻虽是小乘,而是聚众群居的;缘觉则厌烦集体的生活,要离群索居去住茅蓬、岩洞。声闻仍为人说法;缘觉不愿为人说法。从声闻、缘觉的风格上,有此二乘的不同;据所证所得说,大体是相近的。又声闻是从佛闻法声而得悟的;缘觉又名独觉,即由自己发心修证,出于无佛的时候。第四、若有要「求大乘」果的,即「授以大乘」。这是一类志行广大的众生,为利济众生,住持正法,而发菩提心,修菩萨行,以成佛为目的。遇到这类的众生,菩萨即以自己所行的大乘法来教化他。菩萨能教化这四类的众生,「是名摄受正法善男子善女人,建立大地,堪能荷负四种重任」。

『世尊!如是摄受正法善男子善女人,建立大地,堪能荷负四种重任,普为众生作不请之友,大悲安慰,哀愍众生,为世法母。』

这是结赞菩萨。菩萨为利济一切众生而发心,坚决的负起度生的重担,众生如有救护的需要,菩萨即自动的称众生的根性去援助、扶导。菩萨「普为众生」作「友」,是「不」待「请」求的。他以「大悲」心「安慰」众生,「哀愍众生。为」一切「世」间正「法」的生「母」。因为人天乘法,声闻法,缘觉法,菩萨法,都从菩萨的慈悲教化而出生。

子四 大宝依地喻

『又如大地有四种宝藏。何等为四?一者无价,二者上价,三者中价,四者下价,是名大地四种宝藏。如是摄受正法善男子善女人,建立大地,得众生四种最上大宝。何等为四?摄受正法善男子善女人,无闻非法众生,以人天功德善根而授与之;求声闻者,授声闻乘;求缘觉者,授缘觉乘;求大乘者,授以大乘。如是得大宝众生,皆由摄受正法善男子善女人,得此奇特希有功德。世尊!大宝藏者,即是摄受正法。』

上喻菩萨如大地,能负重任;此喻四类众生得大宝藏,是依菩萨大地而有的。先举喻:「如大地」上「有四种宝藏」,藏即矿藏。四种宝藏,经中并未明说,但约宝的价值不同,说有差别。「一者无价」宝,这是最贵重的,如摩尼珠等。「二者上价」宝,「三者中价」宝,「四者下价」宝。宝价虽有高低不等,但都是宝,都是依地而有的,所以说:「是名大地四种宝藏」。

次合法说:「如是摄受正法」的「善男子善女人」,以正法化众生,如「建立大地」一样,使「众生」依于摄受正法的菩萨,而「得」「四种最上」的「大宝」。四种大宝,就是四种正法──人天法、声闻法、缘觉法、大乘法。文句,如上文可知。人天的正法,如下价宝,声闻乘正法如中价宝,缘觉乘正法如上价宝,大乘正法如无价宝。「如是,得」四种「大宝」的「众生,皆由摄受正法」的「善男子善女人」──菩萨,以正法教化,方「得此奇特希有」的「功德」法宝。这是大乘的共义;般若经也说:由有菩萨的修行般若,而有如来、声闻、缘觉、菩萨、人天善法的出现世间。

次略结说:众生所得的四「大宝藏」──正法,「即是摄受正法」──大乘所含的广大无边义。这两句文,在四喻中,都应作如此结,如说:无量福报,无量善根,即是摄受正法。大乘无量界藏等,即是摄受正法。堪能荷负四种重任,即是摄受正法。但上文简略,特在此末喻结显,以别起下文。

癸二 结成

『世尊!摄受正法摄受正法者,无异正法,无异摄受正法,正法即是摄受正法。』

这是承上而结显四喻。「摄受正法」是标,次牒而解说。「摄受正法者」,要知道,「无」有别「异」的「正法」,也「无」有别「异」的「摄受正法」,这是不可施设别异的,所以说:「正法即是摄受正法」。依此义,判经文为摄受正法即正法,而是解释得一切佛法义。摄受正法广大义,就是大乘义。大乘与正法不二,正法即大乘,大乘即正法。正法为诸法实相的异名,即平等平等,一切无差别空性。依此明大乘义,所以即正法而无差别。

初二喻,约理摄以明摄受。一、正法性是本来如此的;一切众生无始来即摄受正法,这因为众生不离法性而有随顺法性义。由于摄受正法,流出无量福报,无量善根,即是正法。如古来说『无不从此法界流』。二、以众生无始来摄受正法,有善因福报。此一切善因,为大乘无量界藏,而从此出生菩萨、缘觉、声闻、天、人的福乐自在;此即福报。此以善因为大乘无量界藏,即显大乘为一切正法本,这都由无始来摄受正法而流出的。次二喻约行摄以明摄受。摄受正法,即菩萨修行。菩萨发菩提心,修利他行,证正法性;宗旨即在摄持领受正法。所以大般若经说:不为阿耨多罗三藐三菩提──如来果德而发菩提心,为一切法本性空寂而发菩提心。这样,菩萨以正法为正确,而起摄受正法(大乘)行;发心闻法,修学而证悟得正法。由此,以人、天、声闻、缘觉、菩萨的正法,教化众生,即能负四种重任。因菩萨的摄受正法,四类众生即依之而得正法四宝。所以从理正法而有行果的正法,关要即在摄受正法。由于法尔的摄受正法,所以有善因善果的可能。由于菩萨的摄受正法,所以有五乘正法的建立。约理摄而说,正法与摄受正法,是不可说有差别的。约行摄而说,摄受正法即证入正法,这也没有能证所证的别异可说。正法平等,所以广大众多的摄受正法,也无二无别。此说大乘的出生义,即所以成立一乘究竟意义。

壬二 摄受正法即波罗蜜

癸一 总说

『世尊!无异波罗蜜,无异摄受正法,摄受正法即是波罗蜜。』

摄受正法的广大义(大乘),即无量。上明得一切──五乘佛法;此说摄八万四千法门。八万四千法门,要在六波罗蜜,所以再为论说。大乘即六度,六度即般若,般若即实相,这是大乘经的共义。如般若经中,佛命须菩提说般若波罗蜜,而须菩提广说大乘。佛印成说,大乘即波罗蜜。今胜鬘也对「世尊」说:摄受正法的广大义(大乘),是「无异波罗蜜,无异摄受正法」的。这二者不是隔别,「摄受正法即是波罗蜜」。波罗蜜能到彼岸义,为修行成佛的法门,菩萨摄受正法──发心修学大乘法门,不出六波罗蜜,六波罗蜜即大乘的异名。

癸二 别说

子一 施波罗蜜

『何以故?摄受正法善男子善女人,应以施成熟者,以施成熟,乃至舍身支节,将护彼意而成熟之。彼所成熟众生建立正法,是名檀波罗蜜。』

菩萨摄受正法,怎么即是波罗蜜呢?此下即约六度别说。先说施:因为「摄受正法善男子善女人」──菩萨,他的一切修行,都是以利他为先,一切为了成熟众生,为了建立正法。众生的根性不同,菩萨去成熟他的法门也就有别。如「应以」布「施」而「成熟」的众生,菩萨就「以」布「施」去「成熟」他。如从矿中采出来的生铁,不能用作工具;必须锻炼成熟铁,方可作用具。众生修学佛法,也如此:第一步是种善根;进而使他成熟;最后才能得度脱。悭贪心重的众生,菩萨用种种东西去施给他,使他欢喜,修学正法而成熟善根。还有喜欢布施的众生,见人布施即欢喜,菩萨即以施成熟他。施有种种,此中且说财施。以种种身外的财物布施,名外财施;「乃至舍身支节」,如施头、目、髓、脑、手、足等,名内财施。这样的去「将护彼意」,将就他、顺从他的心意,使他内心欢喜,不生烦恼,善根得以渐渐「成熟」。对「彼」布施 所「成熟」的「众生」,即使他「建立」──安住于「正法」中。如人天善根成熟了的,即使他住于人天正法中。声闻缘觉善根成熟了的,即使他住于二乘正法中。大乘善根成熟了的,即使他住于大乘正法中。护持正法,建立正法,是要学者从修学正法中去安住的。度生与护法,即是同一内容的二项意义。像这样以布施成熟众生,建立正法,「是名檀波罗蜜」。檀那是梵语,中国译为布施。经论中说,波罗蜜要具备几个条件:一菩提心相应,二住大悲心,三以般若无所得智能为摄导,四要回向法界众生。这样而能修布施,才名布施波罗密。本经且约度生住法说。利他即是自利,离了为法为人,那里有菩萨行?

子二 戒波罗蜜

『应以戒成熟者!以守护六根。净身口意业,乃至正四威仪,将护彼意而成熟之。彼所成熟众生建立正法,是名尸波罗蜜。』

此下文句相同的,准上可知。「应以戒」而「成熟」的众生,菩萨即以戒去成熟他。菩萨有三聚净戒,此中且说摄律仪戒。不作恶而修清净行,就是戒。一切烦恼、恶业,从六根门头来,如眼见色的好坏而起贪瞋。如贼从门入,诸烦恼贼从根门入,所以要「守护六根」。这不是闭眼不见,塞耳不闻,而要在正念正知。正知,是对境界有正确的认识,不为境界所转。如见金银珠宝,而正知为五家共有,也就不会起贪心了。正念,是对于佛法的正知正见,要时刻忆念不忘。有正念正知,就能守护根门。持戒,不但不作恶,而且要行善,所以要修集清「净」的「身口意」三「业」。严持戒律,三业清净,「乃至正四威仪」──行住坐卧等小事,也能威仪庠序,不落于疏散放逸。以此而成熟众生,建立正法,「名尸波罗蜜」。尸罗,是梵语,意云清凉,义译为戒

子三 忍波罗蜜

『应以忍成熟者,若彼众生,骂詈毁辱,诽谤恐怖,以无恚心,饶益心,第一忍力,乃至颜色无变,将护彼意而成熟之。彼所成熟众生建立正法,是名羼提波罗蜜。』

「应以忍」而「成熟」的众生,菩萨即以忍辱去成熟他。忍有种种,现约众生忍说。「若」「众生」来欺害,能忍受而不起烦恼。「骂詈」,是粗暴而不堪入耳的恶言。「毁辱」,是当面予以侮辱。「诽谤」,是背后说人坏话。「恐怖」,是以迫害的手段恫吓。菩萨遇到这样的众生,应「以无」瞋「恚心」对待他。不但不起恚心,而且要以「饶益心」去可怜他。觉得众生不知是非善恶,是很可怜的,应当设法使他得到利益。「第一忍力」,是最坚强的忍辱力,在任何情形下,都能忍受众生所加于自己的一切。不但内心不生烦恼,「颜色」也「无」有「变」异。一般人,遇到人的骂詈毁辱,即而色变了,筋也浮起来,这是不能忍的相貌。摄受正法的菩萨,就是割截身体,也颜色不变,这就证知他能忍。如佛在往昔生中,为忍辱仙人时,为歌利王节节支解身体,而颜色毫无变异。这样的为法为人,「是名羼提波罗蜜」,羼提是梵语,中国译为忍。忍在大乘法中,是极重要的。能忍就不起瞋心;如不能忍而瞋心一起,即失慈悲心,即失大乘,而不成菩萨了。

子四 精进波罗蜜

『应以精进成熟者,于彼众生,不起懈怠,生大欲心,第一精进,乃至若四威仪,将护彼意而成熟之。彼所成熟众生建立正法,是名毘梨耶波罗蜜。』

「应以精进」而成熟的众生,菩萨就以精进去成熟他。佛法所说的精进,是向上、向善的努力。菩萨「不起懈怠」心。懈怠心与精进心相反:止恶行善的努力是精进;懒惰而不能勇于修善止恶,是懈怠。不但不起懈心,而且要「生大欲心」。欲是正法欲;大欲,是普度众生欲,普修善法欲,究竟菩提的证得欲。经论说:『欲为勤依』,有为正法的大欲,才能起「第一精进」的心行。「乃至若四威仪」──行住坐卧时,也能精进不懈。这样的为法为人,「是名毘梨耶波罗蜜」,毘梨耶即精进的梵语。

子五 禅波罗蜜

『应以禅成熟者,于彼众生,以不乱心。不外向心,第一正念,乃至久时所作,久时所说,终不忘失,将护彼意而成熟之。彼所成熟众生建立正法,是名禅波罗蜜。』

「应以禅」定而成熟的众生,菩萨即以禅定去成熟他。禅梵语禅那,译为静虑。虽通于定慧,而重于定。「不乱心」是心不散乱。乱与定反,内心动乱,就不得定,所以应起不乱心。「不外向心」:外向心即向外驰求,有了此心,定就不成。智论说:修禅定要先呵五欲,如以外境的五欲为微妙,心眼向外,决难得定。常人以为外境是乐,不知从内心所发的定乐──现法乐住,超过一切外向的快乐。「第一正念」,即坚固的正念。正念如绳,使行者系念一事,心于一处转,不向外驰求散乱,即能得定。得了定,那就对「乃至」过去「久」远或前些「时所作」、「所说」的,「终」能「不忘」不「失」。心乱即易于忘失,禅心明净,即记忆力强,能得不忘失。学佛者每以为念佛念经,可以开智能。其实,这是由于一心专念的因缘,心意集中,得定力或近似的定力,增长记忆而己。经中说得定即陀罗尼,就是此意。

子六 般若波罗蜜

『应以智能成熟者,彼诸众生问一切义,以无畏心而为演说一切论,一切工巧究竟明处,乃至种种工巧诸事,将护彼意而成熟之。彼所成熟众生建立正法,是名般若波罗蜜。』

「应以智能」而成熟的众生,菩萨就以智能去成熟他。般若波罗蜜,是广大的,如理如量的诸法性相,菩萨都由般若而得通达。菩萨智能,不限于胜义慧,如瑜伽论说:『菩萨求法,当于何求?当于五明处求』。即应于世出世间一切学问中求;菩萨遍学一切法门即如此。要这样,「彼诸众生」,向菩萨「问一切义」的时候,菩萨才能「以无畏心而为演说一切论」。一切论,或总称五明,或十八大论,六十四论等;总之即世出世间的一切学问。一切学问,佛教总归纳为五明,明即智能,即学术的通名。五明是:一、内明,是不共的佛法。二、声明,是文字学,音韵学,文法学等。三、因明,是论理学。四、医方明,是医学与药物学。五、工巧明,如本经所说的「一切工巧究竟明处」,是理论科学,应用科学。不但专在学理上说,「乃至种种工巧诸事」,也是从传习、经验而得的宝贵知识。明即智能,处为所依,如研究医药,医药即为智慧所依处。菩萨是要通达一切事理的,如善财童子参访的善知识,有聚沙成塔的建筑师,有航海家,有政治家,有法官,有医生,有语言学者等。如众生是泥水木工,即为说建筑泥木的智能。如(佛)为牧牛人,说十一种养牛法等;即能摄受众生,成熟他,使住于正法中。「是名般若波罗蜜」,般若译为智能。

癸三 结说

『是故,世尊!无异波罗蜜,无异摄受正法,摄受正法即是波罗蜜。』

如所说,「是故」知道菩萨摄受正法的广大义,实「无异」于「波罗蜜」;波罗蜜也「无异」于「摄受正法」,因为「摄受正法即是波罗蜜」多。此上,即解说摄受正法──大乘与波罗蜜多不二,即明广大义中的摄八万四千法门。

己二 人大

庚一 请说

『世尊!我今承佛威神更说大义。』

以上约法大显广大众多义;此下约人大,明广大殊胜义。有大法而后有大人;有大人而后修大法。人法相成,所以胜鬘请佛允许她「再说大义」。

庚二 许说

『佛言:便说。』

庚三 正说

辛一 总示

『胜鬘白佛:摄受正法摄受正法者,无异摄受正法,无异摄受正法者;摄受正法善男子善女人,即是摄受正法。』

约殊胜义明人大,显菩萨心行的难能可贵──伟大。能为一切大众生的上首,所以名菩萨摩诃萨。总论本章,上面有二文:一明摄受正法即正法,二明摄受正法即波罗蜜,今明摄受正法即摄受正法者。「胜鬘白佛:摄受正法,摄受正法者」,初句标论题;次句的摄受正法者,指摄受正法的这句话。在摄受正法的真义中,「无异摄受正法,无异摄受正法者」──人。这是说:离人无法,离法无人,人法平等平等。菩萨所以名为菩萨,就因他能摄受正法;因修习般若波罗蜜──摄受正法而名为菩萨,所以菩萨不能离摄受正法。如说学者,即必不离学而可施设。又菩萨是五蕴假者,一切法不离法性。人、天、声闻、缘觉、菩萨、佛,都不离正法性,以正法性为本性。菩萨是摄受正法的实现者,所以说:「摄受正法善男子善女人,即是摄受正法」。

辛二 别说

壬一 自舍三事以摄受正法

癸一 明舍行

『何以故?若摄受正法善男子善女人,为摄受正法,舍三种分,何等为三?谓身,命,财。』

有「何」所「以」,说摄受正法者即是摄受正法呢?因为,「若摄受正法善男子善女人,为摄受正法,舍三种分」,即是摄受正法。分,可译为种或事,即事类的意思。三分是「身」,指头目脑髓等一切身分;「命」,即寿命;「财」,指一切身外的财产什物。菩萨为了摄受正法,不惜牺牲一切身命财。不像一般人,为自己利益打算,而行布拖。为真理为自由为众生而不惜一切的施舍,才是难得的。菩萨本生谈中,舍身命财的故事很多。如刺血疗疾等。这可从二方面说:一、就事的,即身体、生命、财物的牺牲。事相的施舍,一般人也有能做到的。二、达理的,能了达身体是四大五蕴的假合;寿命仅是数十百年的相续假;财物更是实无自性,五家所共的。达身命财的实性不可得而不执着为我我所,即是舍。此与般若经的三轮──自、他、物体空相等。但这不可执理废事,通达身等的毕竟空寂性;而又能为法为人而施舍,这才是菩萨的大舍。初学者,可先于事上着力;渐渐摄受正法,而能即事契理,了达身等的空寂,即为护持正法、利济众生而修舍行。

癸二 明常德

『善男子善女人舍身者,生死后际等,离老病死,得不坏常住无有变易不可思议功德如来法身。』

众生有漏的身命财,都是无常不坚固的。身有老病死苦;寿命有一期的分限;财物是五家所共的。所以维摩经说,应修三坚法,涅盘经也有此意。今先明因舍不坚身而得如来常住法身。「舍身者,生死后际等」。生死后际等,可作二种解释:一、过去无量无边的生死为生死前际,未来直至成佛为生死后际。后际等,即尽未来际的意思。菩萨舍身,是穷生死尽未来际的,如说:地狱未空,誓不成佛,这约事说。二、约理说:生死,即众生的生死;后际,即涅盘。二乘舍生死而证涅盘,这是不平等的。菩萨达诸法毕竟空寂,知生死即涅盘,涅盘即生死,生死涅盘,平等平等。菩萨这样的达生死涅盘平等,而尽未来际,为度众生而舍身,即能「离老病死」;这是一般众生身的三大病──有老、有病、有死。菩萨摄受正法而成佛,所以离老病死。法华经也说:『消除诸病,不老不死』。离无常老病死身,即「得不坏常住无有变易不可思议功德如来法身」。坏即浮脆不坚固义;离老病死,所以得不坏身;经中每称佛身为金刚身或坚固身。不为老病死所坏,即是常住。常住,所以是无变易的。常身的功德无边,不可以心思口议,故名不思议功德。有此不坏常住无变易不可思议功德的,即是如来法身。依法成身,名为法身。如唯识三十论说:『不思议,善,常,安乐,解脱身,大牟尼,名法』。

『舍命者,生死后际等,毕竟离死,得无边常住不可思议功德,通达一切甚深佛法。』

「舍命」能尽「生死后际等」。成佛时,能「毕竟离死」,寿命的存续,或几十年几百年,或远至八万大劫,总是有分限的,难逃一死。菩萨舍无常命,所以能离死而「得无边常住不可思议功德」的常命。边,即边限;佛所得的功德,是竖穷三际而没有边限的,所以称无边。常命是无边的,不像众生无常命的有限。不可思议功德,如上说。常身,为如来法身;常命是慧命,所以能「通达一切甚深佛法」。众生的命,因无明起业感果而延续。佛得一切种智,即以通达一切甚深佛法的智能为命。

『舍财者,生死后际等,得不共一切众生无尽无减毕竟常住不可思议具足功德;得一切众生殊胜供养。』

「舍财」的,成佛时能「得不共一切众生无尽无减毕竟常住不可思议具足功德」。世间的财物,是共其它众生的,如说五家所共──劫贼、水、火、恶王、恶子孙。今佛得常住法财,自证所得,是不共一切众生的。世间财物,是愈用愈减,是有尽的;佛的法财是圆满究竟,无尽无减的。不可思议具足功德的具足,即圆满的旧译。佛所得财可为二种:一内财,二外财。上来别约内证功德法财说。「得一切众生殊胜供养」,约外财说。这句话应读作:得殊胜一切众生供养。凡是众生,都能享用一些财分,财分的享用,即可说供养。说佛得胜过一切众生的供养,即佛住净土的受用。常说佛的受用身,于严净土中,受用净土的妙境。

坚实而常住的身命财,只有成佛,才能到达圆满究竟的。菩萨为了摄受正法,而舍不坚固的三分;即能获得佛果的坚实常住的法身、慧命、与净财。但这里,不是说如来果德,是约菩萨修因,以远明此常德的可得。

癸三 赞行人

『世尊!如是舍三分善男子善女人摄受正法,常为一切诸佛所记,一切众生之所瞻仰。』

胜鬘赞叹说:像上面所说「舍三分」的「善男子善女人」,即是「摄受正法」。这摄受正法者,「常为一切诸佛所」共赞叹,共授「记」。又为「一切众生」「所瞻仰」。因为菩萨为利益众生而难行能行,为一切众生的领导者,自然为一切众生所推重了。因此,摄受正法的菩萨名为大。

壬二 化他诤讼以护持正法

癸一 明护法行

『世尊!又善男子善女人摄受正法者,法欲灭时,比丘、比丘尼,优婆塞、优婆夷,朋党诤讼,破坏离散,以不谄曲,不欺诳,不幻伪,爱乐正法,摄受正法,入法朋中。』

胜鬘次说:「善男子善女人摄受正法者」,在「法欲灭时」,是特别精进的。佛法常住,但约佛法住世间说,即显然的,因释迦牟尼佛出世而有佛法的产生;有产生,将来就有灭亡。佛法将灭亡的时候,有一显著的现象,是佛弟子的腐败。佛弟子中,「比丘、比丘尼」,是出家的。比丘,此云乞士。尼为女声,即出家的女众。出家者以乞化为生,所以称比丘。「优婆塞、优婆夷」,是在家二众。梵语优婆塞、优婆夷,此云近事,即亲近承事三宝而修学佛法的。夷,也是女声。佛弟子本有七众,此外有沙弥、沙弥尼,和式叉摩那。但这三众,是初入佛法的,对于佛法的衰灭,不起大作用,所以这里不说。正法住世的慧命,即寄于比丘等四众。但法将灭时,他们是「朋党诤讼」,四众弟子,互相结党,不能如水乳合。党同伐异,互相水火。由相诤而相讼,由诤讼两「破坏离散」。佛法因见地的多少差异而聚讼纷纭,而宗派纷纭,已不尽合佛意。后来,已不是为法而诤讼,是为了寺庙财产的主权与享用,与一般俗人同样的吵闹,以至于聚讼公庭。寺庙财物,本是公有的,现在要据为私有;再渗杂地方、派系、眷属观念,完全成为一争权夺利的非法朋党。出家者利用在家二众的权位势力,诤讼不休。有些在家二众,因曾经布施或利用自己的名望势力,也争取发言与支配权。这样的诤讼成风,即使寺庙多,出家众,在家信佛的人也不少,佛法也必日趋衰灭。摄受正法的菩萨,不以为这是末法的时候,推为劫运而不问。发大精进心,本着「不谄曲,不欺诳,不幻伪」的立场来护法。不谄曲,即心住质直,不行谄曲,若存谄曲心,即离佛法,这是菩萨的意业净。不欺诳,这是口业净。菩萨以如实语为众生说,不作诳诈说。如众生不遵正法而行,菩萨即以正法去说服他。不幻伪,是身业净。幻是变幻,伪是虚假。菩萨无论做什么事,都脚踏实地,不玩花样,不耍手段。以这样的质直,诚实,光明,使四众弟子能「爱乐正法」,于真理自由有爱乐欣求心;能「摄受正法」,有摄取领受的意愿与实行。这才能使远离正法的四众弟子,回复到正法中来,「入法朋中」。从前是朋党诤讼破坏离散,现在是安住于纯正的正法中,而成为正法的集团。学佛的人,如为名闻利养而出家,觉得庙产不保,于是舍道返俗。到了这步田地,佛法怎能不亡!佛在世时,随佛出家的弟子,都是为正法的感召而来。佛没有供给衣食住;也没有名位权利可得。只是「导之以法,齐之以律」。四众弟子,就是这样的在正法中结合起来;佛是以正法来摄取于僧的。要护持佛法,要有为正法的心,爱乐正法,摄受正法的真实行愿!

癸二 赞叹行人

『入法朋者,必为诸佛之所授记。』

四众弟子,为菩萨导入正法中,都成为伟大的,难得的,发菩提心的佛种姓,所以为诸佛所记别。

庚四 证说

辛一 胜鬘推佛

『世尊!我见摄受正法如是大力,佛为实眼实智,为法根本,为通达法,为正法依,亦悉知见。』

菩萨在佛前说法,理应请佛印证。所以胜鬘先总结说:「我见摄受正法如是大力」──舍身命财,建立正法。次即仰推如来说:「佛为实眼实智」,眼能见,智能知,佛的知见,是究竟圆满的。所以称佛眼为如实眼,佛智为如实智;实眼即佛眼,实智即一切种智。佛「为法」的「根本」。「为」能究竟「通达法」的,所以「为正法依」。一切一切的法,佛「悉知」悉「见」。佛有实眼实智,所以能通达一切法;因为通达一切法,所以为法根本,为正法依。胜鬘的意思是说:佛知见一切法,如我上面所说的,对或不对,佛是知道的。

辛二 如来赞成

壬一 随喜

『尔时,世尊于胜鬘所说摄受正法大精进力,起随喜心。』

当胜鬘推赞佛「时」,「世尊」对「于胜鬘所说」的「摄受正法大精进力,起随喜心」。随喜,就是随顺她所说的,而起同情心,欢喜心。

壬二 赞叹

『如是胜鬘!如汝所说摄受正法大精进力,如大力士,少触身分,生大苦痛。如是胜鬘,少摄受正法,令魔苦恼;我不见余一善法令魔忧苦,如少摄受正法。』

此下以三喻赞叹:第一大力士喻。佛印可说:「如是胜鬘」!确乎「如汝所说」的「摄受正法大精进力」那样。这确是伟大的,极难得的。「如大力士」,如有人「少触」他的「身分」,就会「生大苦痛」,忍受不了!这如菩萨「少摄受正法」,即能「令魔」王生大「苦恼」。魔,是恶者,是能障碍我们行善法者。障碍善法的领导者,称魔王;其它障碍善法的,为魔子孙。摄受正法,为一切善法的根本。因为菩萨摄受正法,一切世间出世间的善法,都从此出生。所以障善的魔,就是见了少少的摄受正法,也生大恐怖。学人天,学二乘,至多不过是个人证解脱。而菩萨摄受正法,就要度尽一切众生,所以佛说:「我不见」其「余」的某「一善法,令魔忧苦,如少」少「摄受正法」那样。

『又如牛王,形色无比,胜一切牛。如是大乘少摄受正法,胜于一切二乘善根,以广大故。』

二、牛王喻。大力士喻,以菩萨摄受正法,对一切善法说,此牛王喻,是以摄受正法──大乘法,对二乘法说。印度的牧牛者,在牛群中,选一高大雄壮的为牛王,头上身上都饰以严具。所以牛王的「形色无比」。形态高大,毛色纯净,「胜一切牛」。「如是,大乘少摄受正法」,如牛王一样。大乘法的自体、功德、相用,都是伟大的,「胜于一切二乘善根」。二乘的善根,就和平常的牛一样。大乘的所以殊胜,即因为是「广大」的。

『又如须弥山王,端严殊特,胜于众山,如是大乘舍身命财,以摄取心摄受正法,胜不舍身命财初住大乘一切善根,何况二乘?以广大故。』

三、须弥山王喻。这是以摄受正法的菩萨,对初学菩萨而说。「须弥山王」,在四大部州中间,译义为妙高。在一切山中,须弥山出水八万四千由旬,最为高显,所以称山王。不但极高,而又是众宝所成,「端严殊特」,「胜于」七金山铁围山等「众山」。「如是,大乘舍身命财,以摄取心摄受正法」的菩萨功德,犹如山王;「胜」于「不舍身命财初住大乘」的「一切善根」。初住大乘,即初于大乘中发心修学。摄受正法的根本义,即以般若证得正法── 实相。闻思修习,不过是开始摄受正法的学习。真能了达身命财的毕竟空寂─ ─舍身命财,比起初住大乘的菩萨,以有漏心着相修行,这当然超胜得多。初学菩萨都不能相比。更「何况二乘」!金刚经说:释迦牟尼在然灯佛所得无生法忍,胜前所行一切功德。大乘初学的有漏心行,不如得般若的无漏行;最后身菩萨,不如佛;这是大乘经的共义。这不是权实或了不了义的问题,是初学、久行、圆证的问题。二乘证涅盘,自以为究竟了,其实没有成佛以前都是不究竟的,所以否定他,二乘非真实,佛乘是真实,会归于一乘。菩萨从来没有自以为究竟,以成佛为究竟,这何须说权说实?怎能以初行为权教,久行为实教;或者久行为权教,圆证为实教呢?那些自称实教圆教的学者,难道就没有初学久行等分别吗?一般人每引此等经,明大乘不是究竟的,而说离大乘的一佛乘,实在不对!依上面的三喻,可见摄受正法的大乘实证,胜过五乘共的人天法;三乘共的二乘法;而且也胜过初学菩萨的大乘。此三喻,文从舍身命财的大精进来;然义与本章相关:如摄受正法即正法,今以大力士为喻;摄受正法即波罗蜜,今以牛王为喻;摄受正法即摄受正法者,今以须弥山王为喻。

壬三 劝学

『是故胜鬘,当以摄受正法开示众生,教化众生,建立众生。如是胜鬘,摄受正法如是大利,如是大福,如是大果。胜鬘!我于阿僧祇劫,说摄受正法功德义利,不得边际,是故摄受正法,有无量无边功德。』

总结本章,劝弘通修学。「是故胜鬘!当以摄受正法,开示众生,教化众生,建立众生」。法华经说:『诸佛以一大事因缘故出现于世』,即』欲令众生开示悟入佛之知见』。法华经的佛之知见,本经名摄受正法,诸佛实知实见的,即此摄受正法。所以应约法华四事,释此经三句。发明义理,或指示修行的方法──开显正理,示如实行,名开示。教化,即化导众生而使悟解;建立众生,即法华经的入佛知见,入即证入,住于果证。如来出世,唯以此四为大事因缘,所以要胜鬘以此三事化众生。次说:「摄受正法」,有「如是大利,如是大福,如是大果」。大利,即利益,大福,即福报,大果,即果证。可以说:开示众生使得大利,教化众生使得大福,建立众生使得大果。「我于阿僧祇劫,说摄受正法」的「功德义利」,也「不得边际。是故摄受正法,有无量无边功德」。摄受正法,既有这样的无量无边功德,所以菩萨应该开示、教化、建立众生于正法中,而众生应欢喜修学。

如是我闻。一时佛住舍卫国祇树给孤独园。时波斯匿王及末利夫人。信法未久共相谓言。胜鬘夫人是我之女。聪慧利根通敏易悟。若见佛者必速解法心得无疑。宜时遣信发其道意。夫人白言。今正是时。王及夫人与胜鬘书略赞如来。无量功德。即遣内人名旃提罗。使人奉书至阿踰阇国入其宫内敬授胜鬘。胜鬘得书欢喜顶受。读诵受持生希有心。向旃提罗而说偈言

《胜鬘经》弘传于南北朝,备受教内教外的重视。本经为大乘如来藏系经典中代表作之一。内容叙述胜鬘夫人对释尊立十大誓愿、三大愿,并自说大乘一乘法门,阐释圣谛、法身、如来藏等。

如是我闻:一时,佛住舍卫国祇树给孤独园。时,波斯匿王及末利夫人,信法未久共相谓言:“胜鬘夫人是我之女,聪慧利根,通敏易悟,若见佛者必速解法心得无疑,宜时遣信发其道意。”

欲讲此「胜鬘师子吼一乘大方便方广经」以前,先作一番简单交代。此经先有刘宋时代,由天竺三藏求那跋陀罗,于文帝世译出。求那跋陀罗当时译出佛经,共七十八部,一百六十一卷。这部胜鬘经,便是其中的一部。据「三宝纪」记载,当时名为「胜鬘师子吼一乘大方便经」。

佛法所开示的,是生死的解脱。后期大乘的《胜鬘经》,提出了两类生死。 生死是烦恼kle& 347;a、业karman、(生死)苦du& 7717;kha的延续。《胜鬘经》: 在一般的烦恼——四种住地(与一般所说,见所断

佛教典籍简介:《胜鬘经》 《胜鬘经》,全称《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》。又称《胜鬘师子吼一乘大方便经》、《师子吼经》、《胜鬘师子吼经》、《师子吼方广经》、《胜鬘师子吼经》、《胜鬘大方便方广经

《胜鬘经》全称曰《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》。据《经录》记载,此经的汉译本有三种:一称《胜鬘经》一卷,北凉中天竺国三藏昙无谶译;第二种称《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》一卷,南朝刘宋文帝时中天竺三藏求那跋陀罗译;第三种称《胜鬘夫人会》,是唐三藏法师菩提流支译,编入《大宝积经》第48会第119卷。

《胜鬘经》课程简介(释绍玄) 《胜鬘经》,全名《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》,是属于真常唯心系(如来藏系)的重要大乘典籍之一。 「胜鬘」是中印度舍卫国波斯匿王和末利王后的唯一掌上明珠「胜鬘夫人」

《胜鬘经》,全称《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》。又称《胜鬘师子吼一乘大方便经》、《师子吼经》、《胜鬘师子吼经》、《师子吼方广经》、《胜鬘师子吼经》、《胜鬘大方便方广经》。一卷。南朝刘宋求那跋陀罗(三九四~四六八)译。

《胜鬘经》在中国前后有三种译本:一、据《开元录》卷十四载,北凉昙无谶译《胜鬘经》一卷,今已佚失。二、刘宋元嘉十三年,求那跋陀罗译于扬州。三、唐菩提流志所译《大宝积经》第四十八会〈胜鬘夫人会〉。以上二、三译现存,以求那跋陀罗的译本流通最广。今收录于《高丽藏》第六册、《碛砂藏》第六册、《龙藏》第二十册、《卍正藏》第九册、

这首偈的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到论议人时,就会发愿,希望一切众生都能够以佛陀的正法,摧伏外道的邪见和论议。见论议人:“论议”是说通过问答的形式等,分别阐述诸法的义理。其目的是使对方了解论理,明了法义,重在显明真理。佛在世时,比丘们常常就某一义理或论题等展开论议。著名的迦旃延尊者就是因为思惟敏捷,辩才无碍

这一愿的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到身无铠甲、手无兵仗的军人时就会发愿,希望所有的众生,都能永远舍离不善的身口意三业,趣于善道。见无铠仗:“铠”即铠甲。古时战斗中穿戴的铠甲战衣,可以防身。“仗”是弓、矛、剑、戟等兵器的总称,即兵仗、器仗。

此时世尊思维此梵志性格儒雅纯善质直,常为了求知而来请问,不是来惹麻烦的。他如果要问应当随意回答。佛就说:犊子。善哉善哉。随意提问吧,我会回答的。

这时世尊告诉憍陈如:色是无常。因灭色而获得解脱常住之色,受想行识也是无常。因灭此识而获得解脱常住之识。憍陈如。色即是苦,因灭此色而获得解脱安乐之色,受想行识也是如此。憍陈如。色即是空,因灭空色而获得解脱非空之色。受想行识也是如此。

居士问:《金刚经》上说:“凡有所相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”如何理解请师父开示!一如师父答:把所有的虚妄,就是一切相都是因缘和合的,所有的像都是生灭的变化的,无常的,他不是永恒不变的,所以对我们众生来说第一个就是破相证性。因为相是一个虚幻,因缘和合的假象。

迦叶菩萨说:世尊。一切法的意思不确定。为什么呢?如来有时说是善不善。有时说为四念处观。有时说是十二入。有时说是善知识。有时说是十二因缘。有时说是众生。有时说是正见邪见。有时说十二部经。有时说即是二谛。

善男子。虚空之性非过去非未来非现在。佛性也一样。善男子。虚空非过去,因为无现在。法如果有现在则可说过去,因无现在所以无过去,也无现在,因为无未来,法如果有未来则可说现在,因无未来所以无现在也。

《宝积经》与《般若经》、《大集经》、《华严经》、《涅槃经》,并称为大乘佛教经典『五大部』,在佛教史上具有极其重要的地位。该经以大乘经典的『空观』思想为基础,累积了《阿含》以来的佛陀教义,同时,也强调『无我』的思想与瑜伽的修行等,是中观学派及唯识学派共同尊奉的经典。

《四十二章经》是由后汉迦叶摩腾、竺法兰同译的。后汉是指汉朝的东汉时期。汉朝共分两个时期,一是西汉时期,二是东汉时期。东汉时期又称为后汉。本经的翻译者迦叶摩腾和竺法兰就生活在这一时期。东汉明帝永平十年(67),汉明帝因夜梦金人,于是派蔡憎和秦景、王遵三人带着十八个人到天竺求法,在求取《四十二章经》之后,遇到

如来佛性有二种:一有,二无。所谓恶有就是三十二相八十种好,十力四无所畏,三念处大慈大悲,首楞严等无量三昧,金刚等无量三昧,方便等无量三昧,五智印等无量三昧,这都叫做有。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!