上节课我们讲的是法达法师诵法华经,六祖大师又开示不是法华转,要转法华,不要执着到文字上,要明白佛法的义理;佛法是指的正觉,觉悟。觉悟从哪找呢?不是从文字上找到,是通过文字指向我们心,觉悟在心,不在经上。经是路,指示我们去觉悟,觉悟在心。所以,学佛我们要修行不能离开经书,从经书上还不能执着在文字上,要明白意思,要解悟佛经,然后取向心地,才能认知到觉悟呢。我们继续讲,还是机缘品,下面是智通法师这个公案。

僧智通。寿州安丰人。初看楞伽经。约千余遍。而不会三身四智。礼师求解其义。师曰。三身者。清净法身。汝之性也。圆满报身。汝之智也。千百亿化身。汝之行也。上节课的法达法师求法的公案,今天讲的是智通法师。僧智通。寿州安丰人。寿州是隋唐时代的所属的一个县,民国时期把州改成县,就是现在的安徽省寿县。智通法师就是安徽寿州的人,他看楞伽经有千余遍了很多了,而不会三身四智。其中楞伽经讲的三身四智是什么道理。去问六祖大师。首先我们要明白三身四智是什么,从法相上三身是指的法身化身报身;四智指的是大圆镜智,平等性智,妙观察智,成所作智。我们要知道大圆镜智是怎么来的,是第八阿赖耶识所转的,平等性智是第七末那识,我们执着我的末那识转成平等性智;妙观察智是第六意识,我们第六分别意识所转;成所作智是我们的前五识眼耳鼻舍身,这五识所转成所作智;我们修行是干什么?修行就是转识成智呢。识是什么?是我们分别意识造作。我们平常的识从哪来?从我们的分别意识造作来;分别造作从哪来?从我们每一个妄念生出来。所以修行要找到根,识起不来,我们的妄念妄想生不起来,我们的三身我们的本体,我们的佛性觉知觉性就显现了。所以三身四智在唯识法相谈得很多。智通法师看楞伽经看了千余遍,理会的有疑惑。礼师求解其义。顶礼六祖大师问其中的意思。师曰。三身者。清净法身。汝之性也。圆满报身。汝之智也。千百亿化身。汝之行也。三身是一体,这我们前面也讲过。智通法师为什么不明白呢?他把三身看成本体了,看成三样东西了,他看成相了,没有看成体。一体它有三用。清净本体是我们的本性,也是我们的觉性佛性;圆满报身是我们觉性产生的智慧;所以说圆满报身汝之智也。智是用。千百亿化身。汝之行也。都是从自性出来的。智慧和行持。行是什么呢?所有的佛的思虑思维,所有的慈悲法相,万行,他从哪来的?佛的智慧和行都是从本体来的,清净法身本体。若离本性。别说三身。即名有身无智。若悟三身。无有自性。六祖大师说,若离开本性离开我们的本体说三身即是有身无智。智通法师不明白三身的意思,就是因为他把三身离开本体去看了,看做用了,所以不明白。六祖大师说了若离本性。别说三身。即名有身无智。就像我们平常修行只看识不看性。怎么看识呢,我们不断地念诵以为究竟,其实念诵它不究竟。为什么不究竟?因为它是相,都是从我们的分别妄想,最初是妄念生起来的,只不过在我们妄念当中是个正念。这个念还是归于一个相,这个相它是生灭的。可是我们要见性成佛呢,我们要了生死,从哪来?还是从这里来。就是从识上,从我们的妄想当中,我们的心一个,本体也是一个,我们的本体迷了,迷到妄想当中了。就像上次有个居士和我说:有个禅师和弟子说,“众生无佛性”。释迦牟尼佛说的,大地众生皆有如来智慧德相,皆因无明妄想执着而不能证得。不能见性不能成佛。。。每个人都有佛性。为什么禅师说众生没佛性呢?怎么和释迦牟尼佛说法不一样呢?违背了!所以禅宗的祖师都是见性的,他们看佛法不是我们的文字,是真正他们彻悟了。为什么说众生无佛性也对呢?释迦牟尼佛说的大地众生皆有如来智慧德相,皆有佛性,不冲突,佛说的我们都有觉知,都有觉性;可是到了众生这个觉性都变成迷的,变成妄想了,从实际看呢,他就没有觉性了,他在迷的当中哪有觉性呢!看你怎么讲!众生如果有佛性他就觉悟了,众生在迷的当中,他就不觉悟。这是说的一个现象和一个本质。本质上都有佛性,妄想也是把我们觉性迷了,从现象上说他还没觉悟呢,他没显示出佛性来,所以把现象和本质分开来看就不矛盾了。你要把现象和本质在一个角度去看就矛盾了。所以三身四智也是这样去理解,修行也是如此。烦恼及菩提。怎么能达到烦恼及菩提呢?烦恼就是烦恼,菩提就是菩提,实际他‘性’是一个,他‘性’没变。性是什么?你烦恼也是用你心烦恼呢的,你觉悟也是用你心觉悟的。你心没变呀,心还是一个。所以转识成智也不是说我们有个识可以转成智,没有!放下识就变成智了,不妄想我们就觉悟了嘛,不妄念我们就不随着境转了。所以离开体和用要混淆了,分不开体和用他就糊涂了,想不明白,也明白不了。三身四智也是如此。若离本性。别说三身。另外说这个三身,离开这个本身就说这个三身的现象。就像我们好多寺院大殿里面有三身佛。像广济寺大雄宝殿里面,中间清净法身毗卢遮那佛,东边是圆满报身卢舍那佛,千百亿化身释迦牟尼佛。大殿上的手印不一样,如果我们把大殿上当成三身,清净法身,圆满报身,千百亿化身,那就错了。那是表法呢!清净法身是无相的,不是打着毗卢印就是清净法身,清净法身看不到的,那是本体。人们说怎么解释看不到呢?就像我们每天在用电,现在我们灯亮着呢,没有电他亮不了。这个电我们能看到吗?看不到,只能看到电线,最根本的就是电线了,再延伸就是电灯,空调。。。这些电器。清净法身也是,指的性---本性,我们心的本性。圆满报身表示智慧,他的四智。这个智也是从本体显现出来的。释迦牟尼佛的千百亿化身是度众生,这种行也是从本体出来的。要体用分开就明白了。智通法师不明白是因为体用没分开。把清净本体也看成相了。这误差就大了,差之毫厘失之千里。后面在谈的深一点,三身四智,初开始学比较难理解一点,可是佛法不真正这样去学,不去这样深入,你永远不知道体和用。往往我们的修行都说在‘用’上,在‘用’上修行。‘用’还是自己的我只境界,我执我见的境界上,在妄见的潜流当中用,去修行。在这个禅,有人经常问了:师父我说修净土的,不知道禅是什么,我是修秘法的不知道禅是什么?他老不明白,禅宗密宗净土宗各有各的宗派,各有各的修行,实际不是,禅是有代表性的,代表心,也是代表不二法门,最上乘。你在其他地方听不到最上乘这一说,小乘大乘哪有个最上乘呢?禅他就是延续了佛的一个最上乘。释迦牟尼佛在灵山会上,拈花示众迦奢尊者传承下来的一个最上乘。那个最上乘哪修行呢?就在本体上修行呢,在用上修行的,最后还要归到本提上去修行,没有在用上能解脱的,没有!所以在迁流的妄想和我们的种种念当中修行相当中修行,是在熏吸!你像我们念佛持名诵经,种种的行持,还有我们的威仪,持戒,我们本来是散乱的,不规范的,贪嗔痴的种种造作,现在用这种行持改变了我们的习气。把坏的习气好比是打麻将,或者唱歌跳舞的习气,改变成诵经了持名了。这还不是究竟。究竟是要归了本体才能见性呢,你要舍掉妄想妄念才能达到究竟。就像前面我们讲过的,我们怎么修行呢?无念念即止,有念念成邪。人们经常是打坐怎么妄念这么多呢?不打坐他不知道,一打坐他知道,哎呀,我的妄念妄想这么多,挺邪恶的。怎么制止他呢?你在妄想当中就制止不了,只有你放下。有句话叫:歇即菩提,歇下来,也就是让我们放下。你放心你的尘劳妄想和妄念,就不用修嘛,这个修就是放下。人们不知道,用一个造作去放下另一个造作,那不可能。你用我这个念,执的念,认为是正念,确实是正念,在妄念当中的正念,用这一个统一的正念代替另一个妄想的念。可是你这个年生起来了,随着你妄想还在生。我们打坐的时候知道,你观心关注的时候,你就不能生起念来,只要你生起一个念,后面接连不断,就像水一样很难斩断,抽刀断水水更流,水是斩不断的,所以你停留,你的妄想从哪来?水从哪来?就像水龙头有个开关,你把水龙头开关关了,水就不流了;水龙头开关不关,下面的水怎么挡,它还在流。念也是,只有让我们注意集中关注,在关注当中,不在念当中,这迁流不断地念他才能停止呢。所以说无念。无念不是入了定境那种没有知觉,要有觉知而不要妄想妄念,不生起那种妄念,用这个才能平息,这样你才能归到本体,才能见性,性就是本体。我们要见佛,念佛在哪?佛是本体无形无相的,是我们的正觉,正等正觉。如果把佛当成相当成用去求,我们去见,就像金刚经上说的,若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不得见如来。释迦牟尼佛早就说过了,般若经典处处提到处处说到,就怕我们信邪了,把佛当成用了。显出的相了。那个没有究竟,凡所有相皆是虚妄。为什么呢?我们能看到的,能想象到的,它是生生灭灭的。看,你闭上眼睛就看不到了;想,那麻药针一打你就不想了,昏厥了。所以要把生灭相当成本体去修行,这就是外道的修行,不能成正觉,不能觉悟,正好与道相违,与觉性相违。为什么说,我们这么多都在相上修行,不稀奇,千百亿万劫,千生万劫的习惯,人们就从来没有离开过相,所以把相当成自己,把所执的相当成我们的父母一样,最宝贵的,最不愿意舍弃的,是我们每个众生的习性,那是习性,在相上修行一直是这样,我们延续的这种修行也是如此。如果没有相上的一种规则,从哪去引申他们呢?你不能说打乒乓球让他们觉悟吧?和这个联系不上,或者羽毛球游泳,都联系不上,它总得归到一个和经有关系的,和我们觉性有关系的相上,所以就诵经持咒持名,这就接近我们的心了。可是不能把这个当究竟,出了最上乘人们以为是究竟。你到了真正最上乘法德时候,那个就不叫究竟了,要进入实相,就像念佛一样。四种念佛:持名念佛,观想念佛,观相念佛,这三种念佛目的是干什么呢?目的是为了实相念佛。把你狂乱的心统一起来归到无相无念上。这才能见性呢,才能找到佛呢即名四智菩提。听吾偈曰。

自性具三身。发明成四智。

不离见闻缘。超然登佛地。六祖大师说了,听我偈说,给你解释,自性具三身。我们的清净自性,本来具足三身,坛经里面说了:何期自性本来清净。何期自性具足万法。一切万法都是我们心生起来的,都是从自性产生的,人们往往追逐于万法,不知道它的根源,就像我们想让灯亮,你不去接电,离开电灯亮不了。就像比喻我们修行一样,天黑了,天热了,空调开不了,热得不行,你搬着空调和灯,没有找电线去,你找根绳子接,他亮不了,空调也冷不了。。。你要找到电。所以我们修行也是,想修行你得找到心。找到你造作的心,妄想的心,然后把这个心放下,放下你的造作妄想,你就找到觉了。找不到地方修行这叫外道的修行,也没有错,他只不过觉悟不了!没修福报。自性具三身。发明成四智。自性发明的四智,大圆镜智,平等性智,妙观察智,成所作智,从我们的本性来的。不离见闻缘。超然登佛地。一般我们修行就像过去道家的修行,还有以前儒家的修行,一说修行,我要离开烦乱的人间,我要去深山里面去养心、静心;从古到今都是这么一种理念,去修行都是这种取向,找环境去修行,大街上热闹嘈杂,我要去山里面没有声音的地方去修行。一般人都是这样换个环境。最上乘法什么叫顿悟呢?不在环境当中修行。所以不离见闻缘。超然登佛地。我们烦恼从哪来呢?从眼睛来耳朵来,眼睛看到了美色起贪心了,看到美食也起贪心了;耳朵听到别人说对我不利的话起了嗔恨心了,别人说了阿谀奉承的话,我们起了骄慢心了;这个毛病在哪呢?先把眼根斩断耳根斩断,我不见不闻我心也不烦,一般人们都是这样。可是这断不了烦恼,这只能调节,看不到听不到感受不到,能保持我们这个状态。可是当你看到闻到的时候一样烦恼。所以真正的修行不离见闻缘,不要斩断你的眼根耳根,为什么不要斩断呢?你既要看到又要闻到,实际看和闻和你烦恼没关系,关系在哪呢?是你的贪著,你不贪着看到闻到照样没关系,照样不迷。所以知道我们的清净本体是不迷的,守住我们的本觉,不要去妄想造作,就是不离见闻缘。照样能超然登佛地。这是最捷径的方法,也是最究竟的方法。释迦牟尼佛说过四依法。我们学佛的人,每一个人都必须知道四依法,如果不知道四依法,你不知道怎么去看经书,不知道怎么听讲座,更不知道怎么去识别什么是正确的,什么是不正确的,什么是佛法什么是伪佛法。四依法是:依法不依人。我们听闻的是佛法,不要找人去,不要看人这个是男的这个是女的,或者老的少的,我们听的是法看的是法,也不要看经书从哪来的,这个经书是古代的还是现代的,是这个人著的还是那个祖师说的?我们要看他的法正确吗!不要依人。还要依智不依识。依智是什么?我们的智慧。智慧从哪来的?从清净本体来。识是什么?分别造作,就是本体出来的,妄想造作,我执我见的分别,这种意识。好比是有的经书我们领会了,领会是从我们的观点领会了,那就没有领会到佛法的精神内容。就像地藏经里面说的,南阎浮提众举起心动念无非是业无非是罪,一听到这完啦,咱们这娑婆世界没一个好人,没一个好东西,都是冤亲债主。为什么?举起心动念无非是业无非是罪,地藏经上说的呀,释迦牟尼佛说的呀。。。你要这样领会就错了。释迦牟尼佛还说了,南阎浮提众生都具足如来智慧德相。都要成佛,那这不是矛盾?那都是释迦牟尼佛说的,所以要依智不依识。地藏经上说的无非是罪无非是业是你的妄念,是你分别造作的识。释迦牟尼佛觉悟的时候菩提树下说的是,一切众生具有如来智慧德相,皆因无明妄想而不能证得。说的是本体,所以离开体和用全混淆全乱了,所以依智不依识,所以说依本体不要依识智是智慧,代表本体的正用。依了义不依不了义,佛说的经典不是都是了义的,三藏十二部根据众生的根基一步一步去教育去引导,有的经典说的是不了义的,不了义的是善法,小乘法也不是了义的,大乘法也不是了义的。法华经上说了,惟有一乘法无二亦无三,那个三乘从哪来呢?是人们的思想不一样,觉悟不同,是人们根性不同,所以出来三乘。真正的了义就一乘。惟有一乘法无二亦无三。就是指的见性这个一佛乘,说的是实相。释迦牟尼佛说法 49年,22年说的是般若。般若经典,所以的三藏十二部,般若经典代表的就是了义。都说的本体。你看金刚经:应无所住而生其心。凡所有相皆是虚妄。说的什么?说的本体。地藏经,弥陀经都说的有相,这个根据众生的根基不同而说的法。所以依了义不依不了义。

吾今为汝说。谛信永无迷。

莫学驰求者。终日说菩提。六祖大师说了,我今为你们说谛信永无迷。呀。你知道本体,知道本体上怎么去见,见这个本体永远不会迷的。你要在相上用上去找,那就迷了。莫学驰求者。终日说菩提。不要学那些不懂见性,不懂佛法这些人每天在痴求,一痴求就跑到用上了,跑到相上了。每天说的是菩提菩提,说的佛法佛法,不知道正觉在哪!正觉不在相上,在你的心地。

通再启曰。四智之义。可得闻乎。智通法师恭敬地启请六祖大师说:四智之义。可得闻乎。师曰。既会三身。便明四智。何更问耶。智通法师不明白四智的原因,是他不明白三身,不知道本体。如果知道本体知道用,四智也就明白了。若离三身。别谈四智。此名有智无身。如果离开三身了,法报化三身,另外谈四智,此名有智无身。要离开真正的本体三身去说四智,那就谈不到觉悟了。只是上谈到相而且是幻,所以明白不了。所以叫有智无身。有智无身那就起不了作用了。即此有智。还成无智。这样谈的智是没有智的智,这样的智不是真正的智慧,不是佛法讲的智,那个智是假名了。复说偈曰。

大圆镜智性清净。平等性智心无病。

妙观察智见非功。成所作智同圆镜。实际今天讲的非常深奥,有的人听不懂。没学过唯识法相的,这个名词概念很陌生呀。实际真正明白佛法,你不明白四智,不知道识和智,那也就不懂佛法实际整个佛法就是讲这个。我们眼耳鼻舍身前五识,第六识分别,执着我执的第七末那识,还有第八阿赖耶识含藏识所藏我爱之藏,很深呀。八识规矩颂专门讲这个。所以听不懂的居士们熏吸一下,不要认为佛法没有意义,是你听不懂;因为什么?也不怪你,谈到三身四智了,八识七识,六识,前五识非常深奥,那得有一定佛学基础的。八识规矩颂先学了,百法明门论学了,谈到三身四智一下就明白了。谈不到这个就像听天书了,所以不要认为佛法没意思,是你没深入。这里智通法师因为他读的经不一样,不是法华经不是地藏经也不是弥陀经,他读的是楞伽经呀,楞伽经是专门讲八识的,三身四智的中心内容,非常深奥,所以这段文讲到这段公案非常深奥,明白了这个你知道怎么修行了,修行的转识成智是什么位上转呢,是因上转果位上转呢,这上面讲的非常彻底。我们可想六祖大师连我们也不如,他没有学过文字呀!加减乘除,偏旁部首。。我们从小学文字呢,六祖大师没学过呀,那是彻悟的人直接看三身四智了。读了千余遍楞伽经,这么高深的法师问六祖大师,六祖大师几句话说明白了。我们有文化,每天在学佛,看过楞伽经没有?学过八识规矩颂没有?百法明门论看懂了没有?那都是天书,学什么佛法呢?那都是教理涉都没涉及到,谈到本体了,最上乘法了,简直是不是从天到地了,差距非常大,看不懂听不懂,种善根了,所以这个基础很深的,才能谈到这个。复说偈曰。

大圆镜智性清净。平等性智心无病。

妙观察智见非功。成所作智同圆镜。讲到智首先我们得明白识,智从哪来?识转了才有智。我们有没有智?有没有?应该有,现在还没有呢。(众笑)以后会有的!首先知道大圆镜智性清净。大圆镜智他的本性是清净的,真如自性,迷诸尘染,清净圆明,洞彻内外。如大圆镜,洞造万物,所以说大圆镜就是性清净本体。清净本体无有染著。照彻内外。所以比喻成大圆镜智。怎么能大圆镜智本体清净呢?它相对的是第八阿赖耶识。我们平常消业怎么消呢?怎么去消我的业障呢?修行诵经。。业障在哪呢?业障都在第八识里面呢。谈到第八识我们要明白前五识:我们的眼睛看到景象,看到外边要起分别,‘我前面坐的人是红衣服还是蓝衣服,有一个辨别能力,我们活着的人眼睛看到了,那死的人也有眼睛,能看到但是没反应了。眼睛要分别前面对照的形态,是人还是物体,是路还是水塘,还是建筑物,总有个分别,这个分别是什么?就是第六意识在分别,这个分别另外把它放出来就变成两个了。我们眼睛看到前面分别出景象来,物体来,是我看到了,不是别人看到了,他加了一个分别意识,这是第六意识。耳朵也是,谁听到了?‘我’听到了,是哭的声音还是笑的声音。这是耳识加了分别意识的第六意识;吃东西我们看到馒头米饭炒菜,我们辨别好吃不好吃,甜的咸的,也是舌识在起反应,再加第六意识分别;身体呢,暑天非常热,冬天非常冷,穿的衣服舒不舒服,这身体的感觉也加了第六分别意识。眼耳鼻舍身,这是前五识,它本身有一种分别,再加上第六意识‘我’的造作分别,还有第七末那识专门执着‘我’的,他也叫染污识,一切我们的思想行为加上我执,他就被染污了。所以也叫染污识。我们所要看到想到做到的一切业最后归到哪了?归到第八阿赖耶识。第八阿赖耶识起什么作用呢?起含藏的作用,就像个仓库,他能收藏,就像录像机一样,把我们所有的所看到的所做的一切,你看到你感觉的都有思想,最后都归到第八阿赖耶识。第八阿赖耶识有三个作用:能藏,所藏,还有我爱之藏。能藏是所以我们看到的做到的想到的,就落到第八阿赖耶识,还有我们过去的印象也在,还有我们执着的偏爱的,我喜欢的,我爱的都在里面,所以它有三个功能,能藏所藏我爱之藏。我们平常造作起反应在哪呢?关键的一点就是第七末那识,它是执着‘我’的,和你无关肯定不执著,所以的一切都和‘我’有关。所以要执着。我们修行修什么呢?关键就是‘我执’,我只不破,那前五识,第六意识还有第八阿赖耶识,都被染污了,加上我执,他的习气就出来了,贪嗔痴就出来了。为什么我们要念佛,要打念佛七呢,参禅要打禅七呢,‘七’实际就指的是第七末那识。不是来个7天吧,7天吉利。。不是的那个。所以所有的法相都是表法。表的是我们的心。我们的心被染污的就是第七,首先要破第七识。四禅八定修到头,四禅到八定修到头非想非非想处定,最后要破我执,破了我执没有了,就归到灭静定了。灭就是灭了我执了。破了我执就不被烦恼束缚了。阿罗汉为什么能了生死呢?为什么解脱呢?他破了我执了。所以知道前五识:眼耳鼻舍身,第六意识分别意识,还有执着我的第七末那识,还有第八阿赖耶识能藏所持我爱之藏,所以我们行为的一切举动,从过去到现在至未来,都在阿赖耶识的范围当中,没有离开。人们说了灵魂,死了以后变成灵魂了,实际上我们人到了临终的时候,死亡的时候是第八阿赖耶识走了。他所有包容的前五识,第六意识第七末那识,他包容着这些,我们思想造作,离开身体,再去下一个环境下一个生命在延续了。为什么要延续呢?因为我们有思想。有我们自己的思想,有这个思想就会反射出我们的境界来。就像我们人类都是共业所感。实际业在哪?在识。共识所感。我们所看到的所听到的,所见识到的,物相、形态还有事物。人们说‘达成共识’嘛。都有一种共同的看法,共同的认为,所以体现了我们这种环境。打比喻狗和猫离我们也很近,每天在我们身边,它那个‘识’和我们不同。猫有猫的共识,狗有狗的共识,也有他们的语言,这个语言不是像我们说话一样,我们也不知道他们怎么表达,他们也有沟通。在它们的共识下他们有另一种反射的环境。所以说我们的业因业果从哪来呢?因果从哪来呢?从我们的业来,业是我们的识,他在分别意识造作,不断的循环造作。所以因果不是阎罗王所能定论的,也不是佛菩萨定论的,因果是我们的业识所形成的。我们的种子种到八识天里面,人们说八识福田,你所做的一切你不种也在八识天里面。善的种子种到八识天里面,就产生善的果报;恶的种子进了八识天里面就生出恶的果报,这个是自然循环规律。不是哪个人去比喻的,哪个人去主宰的,谁都主宰不了,都是我们造作去决定的。知道了八识,我们怎么去修行呢?大圆镜智性清净。这个第八阿赖耶识转识成智,这个识转了以后就成了大圆镜智了。平等性智心无病。这个第七识我执染污识转成平等性质,是如来观自他一切平等,以平等性质随众生的根基示现开导,令众生悟正自性,平等性质是平等无碍的心体流露出来的,所以说描述他为平等性质。没有我执的分别以后呢,他看什么都平等的,有了我执看什么也不平等。有了我烦恼升起来了,什么都是违背我,什么都是给予我,所以我执升起来他就不平等了。转了我执他就平等了,为什么学佛要有个正知正见呢,有个正思维呢,就像我们平常的理念延续下来的,超渡冤亲债主,我经常提到了,不厌其烦的提,不提也不行,提到平等性质又得和这个挂钩了,你要把人都看成冤亲债主了,所有讨债还债的关系,又把我们自然运行的因果规律概念完全不同了。这个因果谁决定了?“冤亲债主决定了!”他不是业识决定了,所以冤亲债主的说法正好和我们八识里面相违背的。我们一切给予的冤亲债主,一切所得业识冤亲债主,这就错了!最后想象的就成了鬼了。是鬼在操纵我们。鬼操纵我们,谁操纵鬼呢?阎罗判官管鬼,最后就形成中国的思想理念了。中国的因果是阎罗王管一切。就像我们看到那个六道轮回图,最外有个凶的,比喻说阎罗王,他的嘴出来一个圆圈,周围是十二因缘里面有六道,这种说法是和佛经违背的,可是我们还在印呢,认为这个因果是阎罗王决定的,这个观点是错误的,这个引申就是冤亲债主一步步引申下来的。谈到末那识我执,如果你把一切的行为,善的恶的索取的所失的都归到冤亲债主,我们人变得我执更重了,自私更强了。就像儿女是讨债的,没有经济能力你要养育他们,父母是给予我们的,父母是还债的。如果变成这种关系,第七末那识我执就更重了,也导致我们的智慧没有了。贪嗔痴也增长了。根本性的理念也就决定了你的智与识,这叫转智为识,不是转识为智;修行我们要转识成智,不是转智成识。妙观察智见非功。为什么说第六意识转成妙观察智呢,见非功呢?如来善观诸法世相和共相,如来指的是我们的本觉,他善观一切法的世相和共相,每一个法里面有自相和共相,只有到了清净本体才能看圆满。圆满就是自相共相都能识别,和众生根性乐欲而已无碍辩才说诸妙法令众生开悟,叫做妙观察智。善观的是我们的自相和共相,和众生的根性乐欲。而能升起无碍的辩才,能说妙法令众生开悟。所以第六意识一转成智就有这个作用,所以描述为妙观察智。我们为什么不是妙观察智呢?我们用我执心去判断去分别了。他就看不到诸法的共相和自相,能看到我们我执的自相,所以他就不会妙观察智。我们真正舍去了第七末那识我执,我们真正的清净分别的智慧出来以后,他就是妙观察智,所以不加工用的,智能分别的。成所作智同圆镜。如来成就其本愿力所应做事叫做成所做智。我们现在前五识眼耳鼻舌身上做什么用?都是为我们第七末那识服务的,为我执去服务的,如果去了我执,我们第六意识变成妙观察智一样的时候,我们前五识眼耳鼻舌身,这就是他自己出来的本愿力,成应所作这个愿力。就像我们打个不恰当的比喻,孩子掉到水里,母亲不会考虑生死安危的。他不会考虑该救谁,她会奋不顾身,不会想就跳下去救孩子,这是我们本能的成应所作的事。因为什么她这样呢,因为那是她的孩子,他身上的骨肉和她一样。你自己掉到水里还要考虑要不要出来,那就成了傻子了。。。所以你自己掉到水里,不用考虑该不该出来,肯定不用考虑直接就出来了,赶紧求生。所以有了我执就变得不自然了,不那么成因所作了,有了我执要考虑,我救了你别把我掉进去,还要想救了你怎么能让人知道啊,宣扬宣扬,就变得不成所应做了。成所做智就像圆镜一样,照物不会篡改的,照黑的就是黑的,照白的就是白的。我们心要是这么亮堂,没有我执就这么亮堂。不会因为有‘我’产生间接关系以后,我在想着判断这个,从我执是那个篡改了就有误差了,认识问题就圆满不了。因我执而起思维见解,这就把我们所看到的所觉知道的圆满真相篡改了,所以无明就产生了。

五八六七果因转。但用名言无实性。

若于转处不留情。繁兴永处那伽定。后来人们有问题了,五八六七,五是前五识,六十第六分别意识,七是第七末那识我执的,五八六七怎么转呢?六祖大师说的明明了了。五八六七果因转。是什么意思?谁知道?五八识对果,六七对因,这么转的,所以佛法解释明白你就清楚了。前五识和第八阿赖耶识之果位上转,成佛的时候转,不是你成菩萨阿罗汉时候转,第六和第七识在因地就转了,成佛之前就转了。为什么?灭静定,阿罗汉入了灭静定,佛和阿罗汉都能入灭静定,灭静定破了我执了。所以第七末那识成佛前就转了,阿罗汉也能转,真正果位上转的就是前五识和第八阿赖耶识。但用名言无实性。

若于转处不留情。这只不过是什么呢,这是个名字而已。没有实性。为什么呢?转识成智怎么去转识成智呢?人们说怎么又跑出来一个修行呢!有好多人跑去找了,找怎么去修了,找怎么去转了,所以到了最上乘法一句话就解释明白了,无实性,没有意义,这是给你讲的,让你明白的,怎么转呢,烦恼即菩提,让你转什么呢?不用转,放下烦恼就成菩提了。你放下五八六七就见性了!还怎么转?再弄出个转来,又歪了!又跑到第七末那识了。越转越远了,离觉悟越来越远了。那成了邪见了。外道。所以但用名言无实性。但用它的名言,这个八识没有实体,见了性就转了。中间有什么?达到当下就行了,当下就离开妄想妄念了。离开烦恼了,你的本觉就出来了。应无所住而生其心。这就转了嘛!你学完再转,越转越远了。若于转处不留情。繁兴永处那伽定。真正你要转处能放下了,不留情。平常我们是留情的,我们把‘阿弥陀佛’念的妄想起不来了,‘阿弥陀佛’舍不得离开,离开‘阿弥陀佛’完了,这个不愿意舍。这不是说笑话,也不是毁谤佛法,确实如此。你这个念舍不掉,这个情还留着呢。‘阿弥陀佛’谁在念呢?还是我执再念呢,我相在念呢。真正要觉悟,无相无住无念。不留情要放下,最后这个念也要放下。虚空这个相都要放下,何况念!繁兴永处那伽定。如果这样了,永处那伽定。那伽定是什么?那伽是龙,比喻拟处处在,繁兴就是繁杂多起的意思,永处是常在的意思;龙就是潜在深坛里面,比喻我们的心不杂乱非常有定力。你到了深水里面你就感觉到,那个沉静,龙能在那里潜伏不动,而能示现神通变化。比喻我们的心离开杂乱,深入在定力当中,而且应用无碍,这样去行持,就像你处处在那伽定当中。

如上转识为智也。教中云。转前五识为成所作智。转第六识为妙观察智。转第七识为平等性智。转第八识为大圆镜智。虽六七因中转。五八果上转。但转其名而不转其体也。通顿悟性智。遂呈偈曰。智通法师顿悟,马上明白了,因为什么马上明白了,知道启用了。他看了千余遍楞伽经就是不明白,就是没有真正的悟解,关键在画龙点睛,六祖大师一点明白了,知道启用了,马上明白了。顿悟。性和智,性是本体,智是本体之用。明白在性和智上了,马上说了一个偈:

三身元我体。四智本心明。

身智融无碍。应物任随形。智通法师明白了,三身本来是我的本体,我的正觉,都从体出来的,清净法身,四智呢是我本体出来的,离开烦乱的我执妄想的,显现出智慧来了。怎么显现呢?在五八六七上,五识八识六识七识上,不迷在妄想执着上。心平了就产生智慧了嘛。产生平等性智大圆镜智妙观察智成所作智。身智融无碍。应物任随形。修行怎么修呢?身和智运用圆融无碍,这是我们的体和用去运用无碍,真正圆融了。事合理要明白,事是事,理是理,事理要圆融了,那你的修行要达到这个境界了,应物任随形。做什么都无碍了,做什么也能修行了,应用无碍。就像前面五祖大师讲的,抡刀上阵也能见性,打仗都能见性,所以一切的世间万象和我们本性没有障碍。就看你往哪见了。见到物上相上还是心上了!所以身智融无碍。能做到这个,应物任随形。才能做到随心所欲,应用无碍。

起修皆妄动。守住匪真精。

妙旨因师晓。中亡染污名。所以说又回来了,每天好像是挖苦人呢!骂人呢。。。不是我有意,是人们迷,是坛经上讲的,不是我讲的!起修皆妄动。人们老说我有个修行,老修行,如何修。。。“你看那个老修行,每天睡2小时,吃饭吃一顿,夜不倒单。。修行多好。。这上面都揭穿了:起修皆妄动。修从哪来呢?你心念一起就是妄动了,动入我执妄想了。修行在哪?不在身体上,不在你的行为上。就像前面法达法师,法华经那么长诵3000部;智通法师楞伽经看了千余遍;六祖大师也没看,现在不是说六祖大师不看经,我们也不看经,智通法师看了一千遍楞伽经也没看懂;法达法师诵了3000遍法华经也没明白,不是指的是我们不看经不持名念佛,主要我们用心往哪用,不要用到外面用到文字上,法相上,用到你的真如本性上,用到哪?不用到每一念上。念起来尼根着念跑了,还在用呢,那就起修皆是妄,认为我要造个修行出来,造成个佛,这都是妄说妄谈。好多人都有不信这个,没办法,这是根基问题。一说这个这摸不着看不着。那我们修行干什么,千百年流传下来,佛先教你那么多法,最后说了没用!让你归真,归不到心念上,每一个心都不要跑到念上,不要起前念,如果你起了前念就没有个修行。以前说修行很多,权巧方便的,设了这么多乘,设了八万四千法门。到了法华经上,先是引导小孩房子火了,怎么办?小孩不懂呀,不知道房子着火会塌了,叫他出来他不出来呀,正玩得高兴呢。。。外面有羊鹿牛车呢,过来坐上玩去。他就会出来不会在火宅烧死,出来以后呢,‘逗你玩’(众笑)到了法华经先说羊鹿牛车,后来又说唯有一乘法无二亦无三,没有羊鹿牛车,权设,不是佛哄我们骗我们,是我们迷执我的境界,所以听不懂还是迷执我的境界,不认可还是迷执这个境界,还得羊鹿牛权设,设个羊鹿牛让你坐。

起修皆妄动。守住匪真精。还有的人呢,我不起妄念了,我妄念不起多好呢我这不是修定呢!我就能成佛。。也不行!不是绕口令,闹着玩,确实不行!守住匪真精。你守什么呢?那个真如本性还有让你守的,你还能看到?看不到你往哪守?就像找电,我把电管住,你怎么管呢?看到看不到怎么管?你管的是他出来的作用。所以本体无相无念无住,所以也没有个守的,你执着那个守业错误的,这就高不可攀了,深不可测,就像比喻一句话:高高山上走,深深海底行。这佛法不是我们想象的那种我执妄想攀缘出来的,那种形象。是离开我们的我执妄想,手不可触,也不可见的,这就是如人饮水冷暖自知。有没有?有!这叫体会。所以得修行,每一念当中在修呢。为什么禅师说:开口即错,动念即乖。哪有佛法?你明白了就是佛法,我说的都是假的,佛说的也是假的,都是比喻。法华经到了因缘比喻品。法达法师念到那,六祖大师说停吧:法华经就是指的整个佛法,就是比喻。佛法是什么?就像莲花,出污泥而不染,法华经讲什么了,就是比喻。比喻父想,子想用想,大富长者穷子,财宝,比喻佛法本体产生用,众生根基略接受不了---穷子,一步一步把他引伸到大富长者家,等管了家以后慢慢告诉他你是我的儿子,你有无价的珍宝,这才佛说了真话,提前说了真话众生走不到这一步。所以悟识华严时给菩萨说的,众生听不懂,阿含时给小乘人说的,阿含完了就是方等时回小向大了,根基成熟了说般若了,这才给你说一乘法了。法华涅盘时给你比喻了,成熟了,就是给你说的一乘法。为什么以前那样说呢?以前你在火宅那呢,权设的羊鹿牛车让你出来。所以你修知道这个一乘法了,你以前那样修就否定了,是妄动。在一个在境中入定,我要入定,那是守真精呢守住匪真精。没有个守,守也是不究竟的,匪是什么呢?是‘不是’的意思。守住不是真正的见性,不是真正的觉悟。妙旨因师晓。中亡染污名。真正明白这个了,这个学子,真正的佛法,智通禅师感慨了呀,从哪得到的?六祖大师,不是你我永远明白不了,是我的恩师,从你这得到的。中亡染污名。现在我知道了,以前还觉得了不起,如何如何。。。那都是什么呢?若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。那在谤佛呢。染污这个觉性了。论议说:第八识及前五识为什么在果地转呢?前五识没有分别造作,第六意识分别没有第七末那识染污,它是直观的;第八阿赖耶识没有第七执着第六意识的我执分别,它也是直观的,所以叫限量。又都是上品果上转,到了成佛的时候转;第六第七识三品集聚,上中下品都具备,见道为下品,修道为中品,究竟为上品,究竟指的是见性,所以都是因中转。六识七识为什么呢?他不是限量,在因中转,成佛以前就转了。四智虽然不是识,它是依识的。什么意思呢?都在我们的识里面,分别造作里面,在有漏的位里面,在不究竟的位里,识比较强盛,智比较弱;在般若位里面,智强识略,在无漏位上智强识弱,所以说识转的智,所以我们要转识成智,我们要放下识才能变成智。所谓转的只是转其名言,而并不转其实体,本性不转;烦恼即菩提都是我们的知觉,知觉上烦恼就没菩提了,它是名言而已,就是放下我们的执着直接显现本体了,不是另外转出来的。就是为了让人明白,所以说出了转识成智。真正明白本体了,当下即是!不用我们用妄想执着用相上去起作用,另外转识,无有是处。所以说应无所住而生其心。不是应有所住而生其心,这个是妄心;应无所住而生其心是真心。我们识和智要明白,体和用要明白。这段文我们就融会贯通了。

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希 望听闻佛法要义。

时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山,请师出。于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人、儒宗学士三十余人、僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。善知识,且听惠能行由得法事意。

释义:那时,六祖大师到宝林寺。韶州府刺史韦琚和他属下一起进山,请大师到城中大梵寺讲堂,为众人讲解佛法。大师上法座。韦刺史及属下三十余人、儒家学士二十余人、僧尼、道、俗共一千多人,大家同时行礼,恳请大师解说佛法精髓。大师告众说:“善知识!能够觉悟的自性,本来清净,只要在日常生活中能够时刻运用这个清净之心,最终可以成佛。

闽南佛学院 济群 禅宗自四祖后,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,四祖道信劝人念摩阿般若波罗密(见《指月录·道信传》卷四)。五祖弘忍创东山法门,普劝僧俗读诵《金刚般若波罗密经》(见《六祖

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛升座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希望听闻佛法要义。

《六祖坛经》是禅宗的至高经典,也是中国历史上唯一一本由中国人写的佛经,同时也是中国佛教唯一一本经书。你肯定要问为什么要叫坛经?这个是因为当时六祖惠能禅师讲法的时候,他坐的地方就叫坛或者坛场,他

六祖坛经笺注序 考唐书方伎传、后魏之末、有僧号达磨者、本天竺国王之子。以护国出家。入南海、得禅宗妙法。自释迦文佛相传有衣钵为记、以世相付受。达磨赍衣钵、航海而来、至梁、诣武帝。帝问以有为之事。达磨不悦。乃之魏、隐于嵩山少林寺。

「菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。」「身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。」「菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?」「一切万法,不离自性。……何期自性,本来清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法!」

卍:迷途经累劫,悟则刹那间。卍:随其心静,则佛土净。卍:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃。卍:心平何老持戒,行直何须坐禅;恩则亲养父母,义则上下相怜;让则尊卑和睦,忍则众恶无喧;若能钻木取火,淤泥定生红莲;苦口的是良药,逆耳必是忠言;改过必生智慧

唐释门人法海录【悟法传衣第一】时,大师至宝林。韶州韦刺史名璩,与官僚入山,请师于大梵寺讲堂,为众开缘说:摩诃般若波罗蜜法。师升座次,刺史官僚三十余人,儒宗学士三十余人,僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。

《坛经》记载“七月一日,集徒众曰:吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。法海上座,再拜问曰:和尚入灭之后,衣法当付何人?师曰:吾于大梵寺说法,以至于今,

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

惠能大师,唐代高僧,广东新兴人。大师出生时,有两位梵僧专程来到他的家中,为他取名“惠能”,并道出名字的寓意:“惠,以佛法惠施众生;能,能做佛事。”大师一生艰苦卓绝,正如他的名字一样,充满智慧与传奇。《六祖坛经》记载了六祖大师的重要人生经历和思

弟子发问:《六祖坛经》中讲到“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在”。“无念为宗,无相为体,无住为本” 这两处的念指啥?有啥不同?恳请师父慈悲开示。大寂法师答:意根起念,是妄念纷飞,真如自性起念,是净念相继。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

《六祖坛经》是六祖所说之法,由门人辑录整理而成的一部典籍,是禅宗最为重要的经典之一,也是汉传佛教中唯一被尊为“经”的祖师著述,可谓“汉传佛教本土化的巅峰之作”。《坛经》亦是中华优秀传统文化的瑰宝,更是一部充满生命智慧的无上宝典。

“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,这是《坛经》一开篇,六祖大师开宗明义开示的禅宗核心智慧。这句话简明清晰,但是内涵极其深刻。“菩提自性”,菩提者,人人本具的觉悟之性,也就是佛性。自性,有两种内涵:一个是教下经常讲的遍计所执自性,即认为万事万物的现象背后有真实的体性,这是我们烦恼、痛苦、流浪生死的根源,正是修行般

当一个人想要消灾灭罪时,该怎么做呢?「拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在」,行布施、做好事、造功德,这些都是修福。修福的人得了福报,但是他的罪业还是存在的。那么,要如何才能将罪业消除?虽然可以借由有形的修福报、求功德来将功折罪,但是它能消除的罪业还是有限。佛经里教我们忏悔、认错可以灭罪,发心立愿也可以灭罪,最重要的,必须做

六祖说,善知识,如果想要学佛修行,在家也是可以的,不是必须到寺院中,也不是必须剃发出家。这就为大众解除了学佛等于出家的误解。同时,也给无缘出家专修的学佛者以信心。在家而能如法修行,就像身处东方的污浊世界,但一心向善,同样可以修习善行,见性解脱。如果来到寺院却不认真修行,就像身处西方清净世界,但内心充满污浊,势必

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

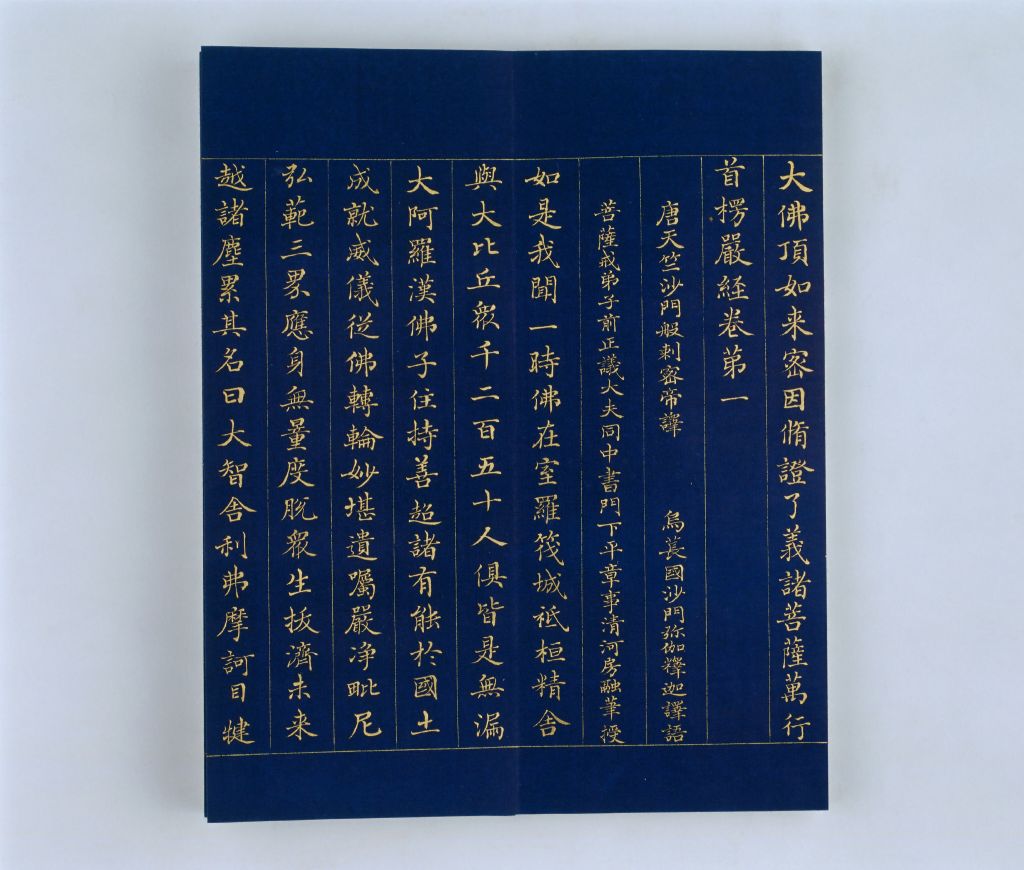

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!