阿弥陀经要解导读

贰、通途教法总说

一、戒定慧

二、三谛三观三智三惑

三、藏通别圆四教略说

(一)因机施教

(二)藏教略说

(三)通教略说

(四)藏通二教料简

(五)四教对机

●藏通二教所对机

●别圆二教所对机

(六)别教略说

(七)圆教略说

(八)四教料简

(九)四教总论

(十)四教修证

(十一)菩萨道料简

●有教无人的藏教菩萨道

●通别菩萨的入假度生

●圆教菩萨的入假度生

●古德入假度生芳范

●教法不明众生浩劫

贰、通途教法总说

已说「修学津梁」,次言「通途教法总说」。净土法门为一特别法门,为何特别?特别何在?固须与通途法门相形相较方乃显出。故今先说通途教法,然后说净土教法,以烘托出净土法门之殊胜特别。

天台大师以「五时八教」为一代教网之纲;而五时八教又以「三谛、三观、三智、三惑」为纲;而此谛、观、智、惑,又以「戒定慧」为纲。今约此三段述说之。

一、戒定慧

「戒、定、慧」三学,实为三藏十二部之纲中纲、要中要。楞严经云:「摄心为戒、因戒生定、因定发慧,是则名为三无漏学。」此乃以「戒」为基础;以「定」为枢纽;以「慧」为成果。

「戒」者所以防非止恶,转移凡情,收回驰心,而助入定发慧者也。此义前已言之(详见「修学津梁」一段)。

「定」者佛法之总枢纽,工夫之关键处也。盖佛法无非开发众生本性智能,觉悟宇宙实相而已。宇宙万法(十法界依正诸法)皆由吾人心性随缘幻现。随迷缘则现六凡法界;随悟缘则现四圣法界。既唯心所现,故无别体,即以心为体。故十界依正诸法,究竟唯一净心为体,一心(自性清净心)之外更无余法。大乘止观云:「一切诸法……唯是一心,体无差别。」此即宇宙之实相、诸佛之智境(佛知佛见);亦名「一真法界」(法界一相,真实不虚);亦名「如如理」(平等一如之理体)。

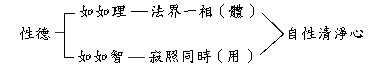

照此「如如理」,即名「如如智」,虽照而常寂,虽寂而常照,寂照同时。「如如理」乃众生心性之体也;「如如智」乃众生心性之用也。体用不二、理智一如、惟一净心,此众生天然之性德也(如下表)。(「如如」、「一真法界」、「自性清净心」、「佛性」、「法性」、「真如」、「如来藏」、「实相」、「中道」、「中谛」、「般若」、「首楞严」等,皆同义异名耳。)

然众生无始在迷,虽有性德,未有修德,以无修德故,性德不显(佛则修德已圆满,故性德显露);以性德不显故,不能起如智照如理,亦即不能照了一真法界;以不了一真故,妄起妄念妄分别;以有妄分别故,乃有十界种种差别对待,万象森然!

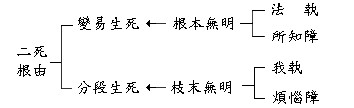

如起信论所云:「不觉义者,谓不如实知真如法一(一真法界)故,不觉心起(无明心起),而有其念(动念分别)。」又如蕅祖云:「不了一真法界,不觉念起(根本不觉),而有无明(根本无明)。妄于平等性中分能分所、分色分心、分为无为、分漏无漏、分依分正、分因果、分善恶、分苦乐、分大小、乃至种种虚妄分别,便是变易生死根源!」此谓不了「中谛」(一真法界),故起「根本无明惑」,故感「变易生死」苦。

此又名「法执」,起「所知障」。「法执」者,即不能了达一真法界,故不能与平等法性(圆成实性)相应,而执有种种差别虚妄法相(依他起性),而又执此法相为实(遍计执性)。因此障蔽宇宙实相,故名「所知障」。此为界外众生(声闻、缘觉、菩萨三圣)之生死根由。

若界内众生(六凡),则迷惑又更加焉。不但起「法执」,而且更起「我执」;不但执种种法为实法,而且更执其中正报五蕴法为实我。既执为自我,则必因而起「烦恼障」(见思惑)。此则依法执更起我执,依根本无明更起枝末无明(见思惑)。

如蕅祖云:「不知一切法因缘无性,妄计我、人、众生、寿者、等种种知见,妄起贪嗔痴慢等种种烦恼,便是分段生死根源。」此谓不了「真谛」(空理─缘生无性),故起「见思惑」,故感「分段生死」苦。盖一切诸法皆唯心所现,唯心所现之法皆是因缘所生,因缘所生之法皆是空无自性(众缘和合之法,只是一个假相,空无自体、空无实性)。于此空无自性之法妄执为实法,且妄计其中正报五蕴法为「我」、为「人」、为「众生」等。由此妄起种种恶见、种种烦恼,此为三界众生之生死根由。(如下表):

由此可知二种生死根源总不离一念无明妄动,佛教吾人修「定」,即是要转此「无明妄动」(昏动)而为「寂照」,以显复性德而已!然则如何修定?曰:不离「止观」法则。「观」谓如理思维观察;「止」谓止息妄想分别。

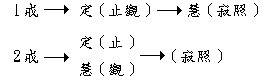

如上所述佛说宇宙实相之理,吾人依教思惟观察,观察分明,则能破执止息妄念;既能止息妄念,则更能观察分明。如是愈观则愈止,愈止则愈观,止观双运,定功深入,惑障破除,开发「寂照」性德,是名为「慧」。慧既开已,则自超二种生死,得究竟解脱,任运饶益一切有情。如上所述,因戒生定,因定发慧,此则「定」含「止观」,「慧」即「寂照」,以定为因,以慧为果(如左表1)。然经论有时言「定慧」,皆就因言,则「定」即「止」,「慧」即「观」,故「定慧」即「止观」,而所得果为性德「寂照」(如下表2)。

当然,止观定慧,又有大、小、顿、渐、偏、圆、权、实各种不同,详如后述。

此一大段所说,溯及性相源头、生死根由、解脱枢纽,关系重大,宜深思谛研之!

二、三谛三观三智三惑

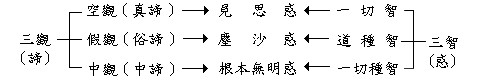

此表天台家名为「始终心要」,盖佛祖授受,递代相承,莫非教人悟乎三谛、修乎三观、破乎三惑、证乎三智,从因至果,始终不外乎此。

天台大师将一切止观定慧法门,归纳为三谛三观(言「观」即已含「止」)。

首言「空观」观「真谛」。如前段所说,三界众生迷于真谛,故起见思惑,故造有漏善恶业,故感分段生死苦。佛教吾人修空观,观明真谛,即能断见思惑,开一切智,证真谛涅槃,亦即阿罗汉果。

次言「中观」观「中谛」。如前段所说,界外三圣虽明「真谛」,犹迷于「中谛」,故起「根本无明惑」,故造界外无漏有分别业,故感变易生死苦(未破根本无明尽,未满证法身真常,虽无三界分段生死,犹有因移果易、前变后易,迷想渐减、证悟渐增,如是迷悟迁移,名为变易生死)。佛教吾人修中观,观明中谛,即能断根本无明惑,开一切种智,证中谛涅槃,亦即佛果(又有分证、满证之别)。

次言「假观」观「俗谛」。「俗谛」者,即是「万法别相」,了知境随识变,十界差别;且于差别万法,一一知其因缘果报,个别状况,即是明白俗谛。十法界别相甚多,简言之,即众生界(病况)与佛法界(法药),于此二方面状况不明白,即是尘沙惑(病与药,如尘沙之多)。此则障碍菩萨道,不能化度众生(应病与药)。

尘沙惑又分界内与界外。界内尘沙惑谓于所化六凡之机,不能知病识药,令断见思;界外尘沙惑谓于所化三乘之机,不能知病识药,令断根本无明。故尘沙惑只是根本无明惑与见思惑,就所化众生得名,究论其体,即是一种「劣慧」,又名「不染污无知」。

「无知」有二种,一名「染污无知」,「无明」为体;此指见思惑,亦即烦恼障,障真谛涅槃者也。二名「不染污无知」,「劣慧」为体;此指尘沙惑,以其不障真谛,故名「不污染」,以其不了俗谛,故名「无知」;盖二乘我空智慧狭劣,虽能证空,不达无量药病,故云「劣慧」也。

是故尘沙惑但障化道,不招感生死;但障俗谛,不障真谛与中谛涅槃。试举一譬:如人得重病则大痛(见思病重则感分段大苦);得轻病则小痛(根本无明病轻则感变易小苦);若不识病与药,则不能行医(行菩萨道度众),然不致感痛(不招生死)。故约招感生死言,则尘沙惑不别立,但举见思惑与根本无明惑名为「五住烦恼」(五种住着生死之无明烦恼,三界见惑为一住、三界思惑为三住、根本无明惑为一住)。若约修「观」明「谛」开「智」而言,则尘沙惑须别立,而成为三「惑」。

行菩萨道者,先修空观断见思已,从空入假,修假观,以观明俗谛,断尘沙惑,开道种智。假观即「遍学遍观」,遍观众生病况,遍学诸佛法药。如是遍观遍学即名「伏」,能应病与药(称机用与)即名「断」,所知不尽即名「习气」。假观成已,然后以空假为方便,助发「中观」。

小乘教法只修空观,开一切智,成阿罗汉而已。大乘教法则三观皆修、三智皆开,直至圆满佛果。而此又分次第修(次第三观)与圆顿修(一心三观),详如后述。

三、藏通别圆四教略说

「五时八教」为一代教网总纲,今限于时数,故略去通别五时与化仪四教,但约化法四教略说之。

(一)因机施教

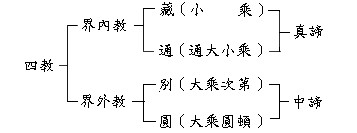

佛因机施教,机有千差,故使法门万别。大略言之,则机分大小,故教亦分大小。「藏教」为小乘教法(「藏教」乃「三藏教」之简称,大智度论等称小乘为「三藏」,以小乘三藏部帙条然各别,不似大乘经律二藏混同故),「通教」为通大小乘教法,「别教」为大乘次第教法,「圆教」为大乘圆顿教法。

教法所以治众生病,而九界众生皆有病。如前所言,界内六凡迷于真谛,起见思惑,感分段生死苦。佛为说藏通二种教法,讲明真谛(为见思重者说藏,轻者说通),令修空观,观成,断惑开智,出三界,证真谛涅槃。故此二教名界内教(为界内钝根说藏,利根说通)。

界外三圣已悟真谛,仍迷中谛,起根本无明惑,感变易生死苦。佛为说别圆二教,讲明中谛(为无明重者说别,轻者说圆),令修中观,观成,断惑开智,超九界,证中谛涅槃。故此二教名界外教(为界外钝根说别,利根说圆)。如下表:

(二)藏教略说

藏通二教虽皆诠真谛,而复不同。夫三界诸法,因缘所生,唯心所现,譬如梦境,当体全空,凡外不了,妄计我人,造有漏业,枉受轮回!诸佛愍之,为说藏教,告以「一切法从因缘生,因缘所生之法无常无我」,即内六识心(无明识心)为因,外六尘境为缘,三界依正色心因果为所生法。简言之,心境和合,则心境并生;心境不和合,则心境皆不生。如是心境互依,和合而起;缘合则生,缘散则灭。有生有灭故无常,无常故无我。盖「我」者,主宰、自在义也,谓有独立自体,自在能作主者方为「我」。今三界诸法,既是缘合假相,故无有独立自体;既是生灭无常,故不能自在作主。故于三界若心法、若色法(境)中求「我」了不可得。

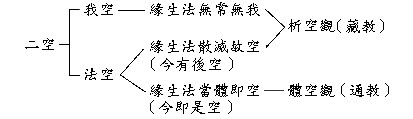

佛常将此色心诸法析为名色,或五阴,或十二入,或十八界等,令其观察,但见有阴、入、界法,起唯法起,灭唯法灭,不见有我及我所,此名「析空观」(观于地、水、火、风、受、想、行、识等无我我所),又名「无常无我观」,能了「我空」,能破「我执」。

藏教人虽破我执,而法执仍在。于阴、入、界法不执为实「我」,却仍执为实「法」。谓因缘合时实有此法生(但非「我」耳);因缘散后实有此法灭。然因缘未散时,则此法为实有,此法不空,此谓「今有后空」(亦名「散灭空」)。

然藏教人非全不了「法空」,虽不能了「法」当体即「空」,却能知「法」散灭归「空」,非如凡夫外道全不知法空,执为真常。故蕅祖云:「人(我)虽定无,法则实有,直待修人(我)空观,断尽见思,方灭三界阴、入、界法,复归真空」。此谓藏教人但能观我空,观我空故,不起我执,能断见思(无明识心)。见思断则三界因缘灭,因缘灭则三界法灭(空),证入真谛涅槃。如下表:

(三)通教略说

若通教则不言此缘生诸法为实有,彼不言因缘散后方空,即于因缘和合时,知其如梦如幻,当体全空。喻如掌缝,两掌合时,生一缝相,此一缝相,但为两掌和合假相,本无实体。钝根人只知两掌散离,方归于空;利根人则在两掌和合,缝相生时,即知其生即不生,有即非有,当体即空,此谓「今即是空」(如上表)。经论中常举诸喻以譬之,所谓「如梦、如幻、如化、如影、如水中月、如空中华(翳目妄见空中有华,然实无华生,亦实无华灭)」。

故通教人不但了「我空」,亦能了「法空」,能修「体空观」(三界诸法、缘生如幻、当体即空),能破「法执」(少分)。然须知「法执」之义深广,凡外我法执为藏教所破;藏教法执为通教所破;通教法执为别教所破;别教法执为圆教所破;乃至圆妙觉位,法执方能究竟破尽。

(四)藏通二教料简

今就藏通二教,作一番料简(论究简别)。藏教人又称「愚法声闻」,以其迷于缘生体空之义,妄计缘起诸法为实有。既执为实有,故妄生恐怖,必欲灭之而后安,所谓「生灭灭已,寂灭(涅槃)为乐」(生死有与涅槃空势不两立、不可并存)。既灭三界生灭诸法已,则沈空滞寂,堕无为坑(沉滞于空寂无为之涅槃中,不再入三界生灭法中,不能起梦中佛事之大用)。

然须知此为佛对小根人所说之权教,其实并无「永灭不发(永入寂灭、不发大心)」之声闻。详如后述。

通教人则不然。彼能体达缘生如幻,当体全空(如幻有即是当体空),是故幻有与真空(涅槃)两不相碍,相即并行,所谓「生死即涅槃,烦恼即菩提(以体空故相即)」。且既知其如幻,则何妨运用如幻,故虽知众生不可得,而誓度如幻之众生;虽知烦恼无体性,而誓断如幻之烦恼;虽知法门犹虚空,而誓学如幻之法门;虽知佛道等空华,而誓成如幻之佛道。蕅祖尝举一例,可借以喻此─昔有一僧梦为虎追,惊吓而醒,醒已方知是梦,喜曰:「非梦几被虎食!」既而悔曰:「早知是梦,何不作一人情(施与老虎饱餐一顿)!」噫!惟其了达如梦如幻,所以炽然行施,永无吝惜,永无计着也。此喻此理,宜深思之!

是故,通人根利,不滞生死之有,不取涅槃之空,故为大乘初门,能通中道实相(不住空有二边,故能通入中道)。然须知通人虽能通入中道,却未即了中道。以其但了「体空」,未了「即中」;但了「诸法缘生,缘生如幻,当体即空」,未了「诸法缘生,唯心所现,因心成体(以心为体),体即法界(心性横遍竖穷)」。盖通教当教未明示「中谛」(心性、法界),若明示「中谛」,则属别圆教矣。详如后述。

(五)四教对机

●藏通二教所对机

佛说藏教,「正化二乘,傍化菩萨」。以其为对小根人所说之小教,故云「正化二乘(声闻、缘觉)」;以小乘经中亦对小根人方便假说菩萨修行成佛之事,故云「傍化菩萨」。

佛说通教,则「正化菩萨、傍化二乘」,乃三乘共禀之教法。以二乘之根利者,亦能了达体空义,禀受通教法故(体空义但诠真谛,未诠中谛,故二乘根利者亦可了达)。通教三乘中,属声闻缘觉根性者,仍同藏教证空,而菩萨根性则通入中道,接入别圆教。

●别圆二教所对机

藏通二教虽讲真谛,而未讲中谛。界外三圣虽证真谛,仍迷中谛,故仍有根本无明,变易生死。然佛出世本怀,在令众生悟入佛知见(中谛),究竟圆满佛果,故为界外三圣说别圆教。(界外三圣谓已断见思、已了三界生死之三乘圣人,其人虽或仍在三界中,然已不属三界众生,故名界外圣人。)

然别圆教虽正对界外圣人说,而界内凡夫并非无分。盖凡夫之事修行位虽未达于界外,而理(中谛)则不妨同样信受解悟。以其久远劫来,亦多有闻熏大乘法,宿具大乘种者,故亦可同受别圆教。是故经论中说别圆教之行位,并非直从界外阶段说起,而是从初心凡夫说起。

复次,二乘圣人,于释迦如来一代教化中,若未闻大法,而即入灭,虽生灭度(涅槃)想,其实仍生方便有余土中,受变易身。佛于方便土中,说别圆教,彼等终必于方便土中闻大法、发大心。故据如来长远之化,未有「永灭不发」之声闻也。

蕅祖云:「小乘住无余涅槃者,若依权教秘相而说,则为灰身泯智,人法都寂,永无果报、永无苦乐。若依实教开显而说,则生界外方便有余土中,揽彼土法,成彼土人(身智不灭,无漏业牵,生彼五阴),出三界为乐,沈空滞寂为苦。」

又云:「是人虽生灭度之想,自谓永入无余涅槃,不知已受变易生死之身;但以沈空滞寂,如醉如痴,直使三昧酒消,然后从禅定觉也。」

又云:「通教菩萨第七已办地已去者,又分为二,一为智增上者,此亦生方便土中,但不沈空滞寂,只是未证中道法性,未免变易生死苦耳。二为悲增上者,此则扶习润生,还来三界,示同六道。」

(六)别教略说

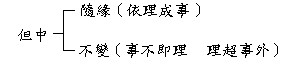

别教根人乃迷中谛较重者(根本无明较重),佛对别根人说中谛,只能方便说「但中」义,不能说究竟真实之「圆中」义。「但中」者,孤调中道也。谓真如法性常随缘而常不变,虽随迷悟缘而成就十法界依正诸法,然十界依正诸法不是真如,真如之体凝然不变,所谓「在生死而不染,证涅槃而非净」,迥超二边,不即诸法,故称之为「但中」(孤零零之中道真如)。

是则真如不生灭,而为生灭诸法所依,此谓「依理成事」。然诸法是诸法,真如是真如,真如法性,超一切诸法事相之外,是谓「理超事外,事不即理」(如下表)。故此「但中」,乃超出真俗二边之上之第三原理,而与真俗形成对待。既相对待,则仍落入执相(执中相)圈域。故别教三谛隔别不融,三观必须次第而修。

别根人初闻此真如法性,即生仰信,解知凡不能减,圣不能增,但为无量苦集覆蔽,不能证得。须藉空假观,助发中观,乃可克证。故先修空观断见思,次修假观断尘沙,然后以二观为方便,发起中观,伏断无明,是谓「次第三观」。如此三观次第修来,须经历极长时劫,且行位次第,不相赅摄。

(七)圆教略说

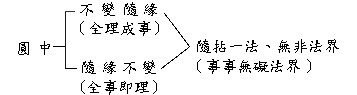

圆教根性乃上上利根,故佛为说中道真如佛性之究竟实义,亦即「圆中」义(如上表)。「圆中」者,圆满具足一切诸法之中道真如也。众生本具之如来藏性「不变随缘」,随迷悟缘而成就十法界依正诸法。一切诸法既皆如来藏性随缘造就,故知如来藏性本具一切诸法,若不具一切法,如何能造一切法耶?所谓「由有理具,方起事造;由有事造,方显理具。」喻如金中本具可成瓶盘钗钏之理,方能随工匠炉锤之缘,造成瓶盘钗钏之事;又如面中本具可成种种食物之理,方能随水火人工之缘,造成种种食品也。

又如来藏性随缘乃全体随缘,以如来藏性不能分割故。故一一法皆如来藏全体所成,而非如来藏少分所成,此谓「全理成事」;一一法既各是如来藏全体所成,故一一法各即是如来藏,此谓「全事即理」,亦名「随缘不变」(随缘所成诸法,各各即是不变藏体)。

一一法既是如来藏,而如来藏横遍竖穷,故一一法亦各各横遍竖穷,此谓「随拈一法,无非法界」。一一法既是横遍竖穷之法界,遂见法界一切法互具互融,互遍互周,重重无尽,无障无碍,此谓「事事无碍法界」。虽复重重融具遍周,亦无所在(圆融绝待、一相无相);虽无所在,而无尽无尽,法法宛然(无相无不相)。此即法界实相,佛知佛见也。

圆人根利,初闻此圆中法界理,便能有所解悟;既解圆理,乃能依圆理起圆观。而其观道不外「唯心识观」与「真如实观」两种,先习「唯心识观」,后习「真如实观」。(详见占察经)

「唯心识观」者,观万法缘生无性,唯是心识之所幻现(如来藏性全体随缘,循业发现)。既唯心现,别无自体,以心为体,故万法毕竟「唯是一心,体无差别」。所谓「观一切诸法,因缘所生,唯心所现,因心成体,体即法界─即空、即假、即中」是也。盖法唯心生,缘生无性,故「即空」;法随心现,非有而有,故「即假」;有即非有,唯是一心,故「即中」。占察经云:「于一切时一切处,随身口意有所作业,悉当观察,知唯是心……如是观察一切法唯心想生……知唯妄念,无实境界,勿令休废,是名修学唯心识观。」

然众生根性,或从闻入、或从思入,若闻解不深,观不得力者,须用推检法,极力研拶。如中论所用「四性推检」,谓一切诸法不自生、不他生、不共生、不无因生。则知生无生处,毕竟「无生」。既知无生,则知诸法本空,唯心幻现(全理成事);若知唯心幻现,则知本唯一心(全事即理)矣。如是推检悟入,方成唯心识观之门。其余如摩诃止观,则用「四运观心」,楞严经则为「七处征心」,宗门下则如「觅心了不可得」及参究公案话头等,皆悉异曲同工,皆所以推破执情,悟入藏性者也。

「真如实观」者,既知万法「唯是一心」,则观此心相貌又是如何?乃思心外无法,何有能觅此心、能见此心者?所谓「心不见心,如眼不见眼」,故知能觅此心者,即是所觅净心,所觅既然即是能觅,更觅个什么?若更觅则是无明妄动妄分别矣!如此观时,不更觅心,不动分别,名为「随顺真如」(详见大乘止观)。占察经云:「若学习真如实观者,思惟心性无生无灭,不住见闻觉知,永离一切分别之想。」起信论云:「不依见闻觉知,一切分别想念皆除,亦遣除想。」)蕅祖注云:「直是了达见闻觉知本不可得,除此分别见闻觉知之想念耳;非谓果有见闻觉知,而作意蠲除之也。若有蠲除之想,即是不达诸法本空,或堕外道无想定中,或堕二乘灭尽定中,非是大乘奢摩他观,故云“亦遣除想”』。」)

总之,圆人根利,初闻便悟,或用力推检参究即悟。既悟圆中理已,即起「唯心识观」(名字即位),乃至顺入「真如实观」(观行即位)。随观一法,即空、即假、即中。一念心中,三观同时具足,此谓「一心三观」(即圆中观),亦谓「称性起修」。以能称性起修,故一一修具足性德全体,是谓「全修在性」。如行施时,所施、能施、中间施物,各各体即法界,横遍竖穷(三轮体中),故虽但施一钱,亦具足法界全体功德,事相虽少,运怀甚大!圆人始终皆如此观行,彻果通因,中间不必更换题目,此谓「因赅果海,果彻因源」。故能快速圆满菩提,与别根人相较,「日劫相倍」矣!(圆人修一日,等于别根人修一劫。)

然此圆教利根,甚不易得,千人中难得一、二人。或闻或思,若未能彻悟圆中理性,则仍停留于求悟阶段而已,未足以称为圆观行也。

(八)四教料简

今综合四教,再作一番料简。蕅祖引申楞严经句云:「一切诸法,因缘所生,唯心所现,因心成体,体即法界。」即据此一语以料简四教。

夫「因缘」二字,为吾佛设教之正宗,诸行之大本,四教皆言「诸法缘生」,而义有浅深。藏通二教但言诸法缘生,未言「唯心所现」(以藏通二教未言中道心性体故)。别圆二教则言因缘生法,皆唯心所现,心所现法皆因缘生。

又藏通二教虽同说诸法缘生,而复有异。藏只说因缘生法,无常无我;通则说缘生如幻,当体全空。

又别圆二教虽同说唯心所现,亦复有异。别教言依心现法,然法不即心(自性清净心、真如),真如心体超一切法外,仍见有一切法差别,而又与真如相对待,既未彻了诸法,即未彻了真如。圆教则言法唯心现,以心为体,体即法界,故法法皆中,圆融绝待,方为彻法源底,方为彻了真如。

(九)四教总论

四教中,藏通别为权教,圆为实教。佛虽因机不同,而方便施设权实四教,其实究竟皆为一圆实教。盖一切众生皆有佛性,皆堪作佛,佛出世本怀,亦为令众生究竟成佛。惟众生尚有法缘不深、栽培不厚、根器尚浅者,不堪直受圆教,故佛方便为说藏通别教。然说藏、说通、说别,无非作究竟入圆之梯航也。故一切大乘经典皆以圆中实相为最高理体,中国大乘八宗,亦皆指归圆教。

须知藏教虽最浅,却亦最为基础,后后固能超越前前,却必也具含前前,未有不能藏通,而能别圆者也。若违离藏教法,尚且不能保人身、出三界,何况成佛道?

以戒学言之,毗尼律藏所说声闻律仪(五篇七聚),属藏教法;梵网经所说菩萨律仪(八万律仪)属别圆教法。八万律仪固能超胜五篇七聚,却必也具含五篇七聚,若违犯篇聚,则八万必荒!大乘云乎哉?菩萨云乎哉?若能以别圆观慧,持此声闻律,则此声闻律,便是殊胜大乘菩萨戒。故蕅祖云;「废小谈大,并大亦非;悟大用小,即小本胜。故法华戒弘经者,必依四安乐行(身、口、意、誓愿四行);涅槃极谈常住佛性(圆中),尤扶戒律(声闻律等)」。戒学如是,定慧同理可知。

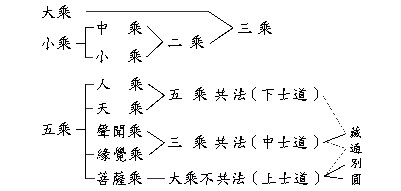

复次,佛之教法,通常略分为二,即大小乘;或开为三,即大、中、小乘;或开为五,即加人天乘。(如下表):

如上表,民初太虚大师将此五乘佛法分判为三:一为「五乘共法」,即人天乘,乃五乘共同基础(喻如高楼之地基)。二为「三乘共法」,即声闻、缘觉乘,乃三乘共同基础(喻如高楼之一、二层)。三为「大乘不共法」,即菩萨乘(喻如高楼之上层)。

明初西藏宗喀巴大师则分判为三道:一为「下士道」,犹如「五乘共法」。二为「中士道」,犹如「三乘共法」。三为「上士道」,犹如「大乘不共法」。此等皆属简略分判者也。

若天台四教,则属精密之剖判。盖「藏」为纯小乘教,「别圆」为纯大乘教。于大小乘间别立「通教」,前通于小,后通于大,乃大乘之初门,亦为小乘利根者所可共禀,犹如大小乘间之过渡桥梁。方等部、般若部中多见有此一层次之教法。而纯大乘教法中再分为次第(别)与圆顿(圆)二教,诸大乘经典中确常见有此二层次教法之异。如是四教,方足以委悉佛循循善诱之苦心,曲尽一代教网大、小、顿、渐、偏、圆、权、实之幽致矣!

明此四教宗旨,则通途教法稍备,然后可与言净土法门之殊特。

(十)四教修证

修行证果不外止观定慧,有定无慧,名为「痴定」,有慧无定,则为「狂慧」,皆不能断惑证果。所谓「非禅(定)不智(慧),非智不禅」,故须止观双运、定慧均平。

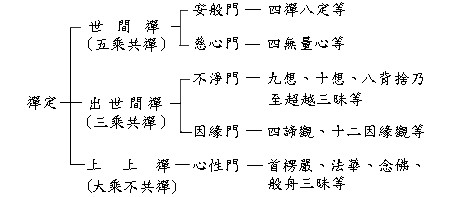

四教观慧,如上已说,所谓「析空观」、「体空观」、「次第三观」、「一心三观」是也。四教禅定,其相云何?今略说之。

智者大师依大品般若经、大智度论等,将一切禅定归纳为三类,三类又开为五门,如下表:

「世间禅」乃有漏禅,以有漏心修之,无有无漏观慧(析空观等)故。凡夫外道及三乘之所共修,亦名「五乘共禅」。又分二门,即「安般门」与「慈心门」。

「安般门」又译为「阿那波那(出入息)门」,以息摄心(即数息观等),通至四禅定、四空定等禅门。

「慈心门」即于四禅之上,修慈观、悲观、喜观、舍观四无量心(四种观想法门)之禅定。此之慈悲观乃属「众生缘慈悲」,故属世间有漏禅。若修「法缘慈悲(有空观观慧)」,与「无缘慈悲(有中观观慧)」,则属出世间禅与上上禅矣。

「出世间禅」乃无漏禅,以具无漏观慧故,为三乘之所共修,亦名「三乘共禅」。又分二门,即「不净门」与「因缘门」。

「不净门」,以不净观摄心,通至九想、十想、八背舍、八胜处、十一切处、九次第定、师子奋迅三昧、超越三昧等禅门。以上「四禅」、「四空」乃至「超越三昧」,由浅而深,由劣而胜,总称「次第禅门」。

「因缘门」,以析空、体空等观慧,直观四谛、十二因缘之理,定慧深入,乃至断惑证果。(此「因缘门」属「慧行」,不属「行行」,详如后述)。

「上上禅」乃「大乘不共禅」,以有中道观慧故,不堕二边(凡夫有边、二乘空边),亦名「非漏非无漏禅(非凡夫之漏、二乘之无漏)」。此为「观心性门」,经云:「能观心性、名为上定。」,如首楞严、法华、般舟、念佛三昧等。随修一禅,皆与中道佛性相应,故能圆具圆超诸禅三昧,非次第禅门可比。

须知世间禅之「四禅、四空(即四禅八定)」,名为「根本禅」,乃一切禅定之根本,一切禅定三昧悉从根本禅中出。换言之,一切禅定离不开四禅八定,离此则无禅定可言。故云:「根本四禅,是众行之本,一切内行功德,皆因四禅发,依四禅而住」。如上所列诸禅门,其观慧虽异,而其相应定力皆不离四禅八定。

又总上诸禅,分为「三三昧」,一为「有觉(寻)有观(伺)三昧」,即诸禅门之初禅,诸禅门之观慧虽不同,而其相应定力在初禅,故云「有寻有伺」,以初禅地尚有「寻」、「伺」心所现行故。二为「无觉(寻)有观(伺)三昧」,即诸禅门之中间禅(初禅与二禅中间),以中间禅虽无「寻」心所,仍有「伺」心所现行故。三为「无觉(寻)无观(伺)三昧」,即诸禅门之二禅以上者也,以二禅以上则「寻」、「伺」心所皆不现行故也。当知此「三三昧」更无别体,但是总诸禅门以为三分,佛欲令众生,虽闻广说诸禅门,而不失根本,知一切禅门不离根本禅故。

复次,众生修行入门,依根性可分为二类:一为「行行」。由诸禅门而入,于禅定中具修观慧,此乃「由事以入理」者也。二为「慧行」。直缘真谛、中谛之理而入,于观慧中具足禅定,此乃「由理以得事」者也。四教行人,或为「行行」、或为「慧行」,并不一概。

先言声闻行人。自有声闻,初发心行于行行,从根本初禅而修,乃至九想、十想……超越三昧,方得阿罗汉果,是为次第修学诸禅者也。

亦有声闻,初修行行,入其中某一禅定时,即于此禅定中深观真谛空理,而发无漏,而漏尽,证阿罗汉果,此则未必具修诸禅者也。

亦有声闻,从初发心,即修慧行,缘真谛空理直入,不修事禅,其相应定力至某一禅定时(或有觉有观三昧、或无觉有观三昧、或无觉无观三昧),即发无漏,乃至漏尽,证阿罗汉果。更有慧行声闻,其相应定力但达欲界定、未到定(初禅之前),即发无漏,乃至漏尽,得阿罗汉果。此则未具诸禅,为欲满足有为功德故,须更次第修诸禅定。

佛世时,更有利根声闻,闻佛说:「善来比丘!」即时漏尽,具足诸禅三昧、神通道力等,此为顿证,非次第修学者也。

次言菩萨行人。又分别教与圆教。别教行人,先修空观,或行行、或慧行,以断见思。此时纵未具足诸禅门,其于入假观时,遍学法门与神通,于世间、出世间诸禅门,必须一一修之、炼之。然后以二观助发中观,入上上禅矣。

若圆教行人,则又分二种:一者修渐观及不定观,解圆而行未能即圆,虽有圆解,初心仍修世间、出世间诸禅门以为方便助道。然虽用事助,终与中道实相相应,不同凡夫着有、二乘着空。二者直修顿观,解圆而行亦圆,所谓「中中流入(缘于中道之中,而入法性。楞严经语)」,既开圆解,直起一心三观(先「唯心识观」,后「真如实观」,随观一法,即空、即假、即中,如前已说。)其相应定力,至欲界粗住、细住(欲界定之前)时,即能圆伏三惑。若至有觉有观三昧、或无觉有观三昧、或无觉无观三昧时,则见思、尘沙脱落,乃至根本无明亦断。根本无明断,则一切种智开,性德显,自能圆具圆超诸禅三昧,虽不次第学诸禅门,而自能摄之、超之。非如慧行罗汉,于证果后,还须次第修学诸禅,方能满足。亦不必如别教行人,于入假时,次第修学,方能具足。

更有无上圆顿利根,乍闻即悟,顿证自心,不落阶级,具足智德。此则多生多劫,于圆顿教法栽培深厚,定慧双圆、智力并备,乃能如此!

由上可知,止观必须双运,定慧必须均平。然断惑证理,功在观慧,而禅定但能足够即可,非必具修一切禅门也。然则,禅定如何方为足够耶?曰:有人但达「有觉有观三昧」即发无漏,有人达「无觉有观三昧」方发无漏,有人则须达「无觉无观三昧」方发无漏,因人而异,未可一概也。然至少亦须达「未到定」以上,方能断惑证果。虽亦有少数行人,但达「欲界定」即发无漏者,终属特例,未可以为准则也。

(十一)菩萨道料简

●有教无人的藏教菩萨道

四教皆言及「菩萨道」,夫通别圆教为大乘法,固当阐述菩萨道,而藏教为小乘法,何故亦言菩萨道耶?曰:藏根人虽志求出三界、证涅槃、成阿罗汉而已,然彼等亦见闻佛之相好庄严、神通道力、说法度生等,迥非阿罗汉所能及。然则佛果究竟如何修成者耶?此乃必然触及之问题,故佛亦为彼小乘人,说大乘菩萨修行成佛之过程。

然阿含会上,纯对小机,其时小根未回,大根未熟,既尚非大器,岂堪直受大法?故佛于阿含会上为藏根人说菩萨道,只能方便假说,不能究竟实说,此乃势所必然者也。

然则,此假说之菩萨道,其相云何?曰:此即小乘经论中所说「伏惑不断、留惑润生、历三只、行六度」之菩萨也。谓此人初心,发四弘誓愿,即名菩萨,而以无常无我观慧伏见思惑不断,留此见思以滋润生死、以行六度、以化众生。如是历经三大阿僧祇劫,六度行满,顿断见思,方成佛果。

天台家名此为「事六度菩萨」,以其但行六度之事,未达三轮体空之理,故名「事六度」(通教菩萨达三轮体空,故名「理六度」)。须知此乃实无其事、实无其人,但佛对二乘人之方便假说耳(此谓「有教无人」)。盖伏惑不断,则见思俱在,见思果在,则二生、三生尚难保其不迷(隔阴之迷)不退,况历三只乎?且三毒既具,则虽行六度,又何能集无量净功德,以圆满佛果耶?譬如毒器,岂堪贮醍醐耶?故知此纯为方便假说。

然则佛何以对二乘人作如此假说?良以藏人根钝,既执「生死有」与「涅槃空」不可并存(通教则「如幻有」与「当体空」并行无碍,如前所说)。故彼等以为既断见思,既证涅槃,则永断生死因缘,永不复受三界生死果矣。佛若为彼等说菩萨断惑之后,仍继续于三界中受生受死,以度众生,则彼将怀疑自己断惑证涅槃后,是否仍复入于三界中生死,因而起大恐慌矣!故佛对此藏根人说菩萨道,只能如此方便假说,以逗其机,以生其善。待至「方等时」、「般若时」,大乘根器渐培渐熟,方为实说耳(即说通别圆教之菩萨道)。

●通别菩萨的入假度生

然则,通别圆教之菩萨道,其相又如何?曰:此须遍研通别圆教行位乃知,今无暇细说,但说菩萨何时「入假」(修假观、行六度、化众生)。摩诃止观卷六论四教入假位,四教各论三根(上、中、下)入假,今略说之。

夫菩萨大根,虽自始即发大心,誓度一切众生,然自度乃能度他,自未能度,而能度人者,毫无是处。喻如救溺,己若不能游,何能救他人?故菩萨既发大心已,即埋首自修,解与行并进,戒与乘俱急,止观双运,定慧均平,直至见思惑断,不复沉溺三界苦海,然后可与言度众出溺。故藏教假说之菩萨亦于第三阿僧祇劫,方为正入假利生之位(前二只偏重自修定慧,降伏烦恼);通教则第七、八地断见思已,第九「菩萨地」方为正入假利生之位;别教则「十住」断见思已,「十行」方为正入假利生之位。

其有悲心特重者,不待见思全断,但断见惑已,生死少宽,即入假利生矣。盖见惑断则证初果─「须陀洹」(预入圣流),亦名「法眼净」,从此超凡入圣,得「位不退」,不再退为凡夫矣。故初果可谓凡圣之分水岭,实为出三界之第一大关,亦为最难一关。此关一超,则思惑任运可断,三界任运可出矣,故云「生死少宽」。喻如拔大树,断见惑如拔树根,断思惑则如枝叶任运枯萎。

又须知得初果者,尽未来际任运不犯根本重戒,以「道共戒」力故。印祖云:「未证初果者,要常常觉照,方可不犯。初果则自然而然不至犯戒。如耕地,凡所耕处,虫离四寸,道力使然。若不出家,亦复娶妻,而虽以要命之威力胁之,令行邪淫,宁肯舍命,终不依从!」故得初果,甚非易易,昔莲池大师每叹支那国里,觅一须陀洹人而不可得!今则有人自称已得初果,乃至四果,真耶?伪耶?以戒教勘验之,真伪立辨矣。

若见惑亦未能断,则至少须深伏见思,方可入假,方能与「三轮体空」少分相应故。若博地凡夫,伏惑亦未能者,实无入假资格,然亦非全不可行利生业,但不可以为正务,只能随缘随力少分行之,以为助功,以调适身心,以防止懈慢,以长养慈悲,以助成正观耳。此义于后「行门津梁」中再详述之。

●圆教菩萨的入假度生

若圆教人,乃上上利根,于名字即位中圆解圆悟,力行「唯心识观」,乃至圆伏三惑(见思、尘沙、无明),念念随顺法界,登观行即「五品位」。五品位中,初、二品仍属「长养圣胎期」,此时定慧仍薄弱,理观仍朦胧,故须加紧长养理观(真如实观),并且勤修忏悔、读诵等助成之。此时切勿涉事(入假度众事业)纷动,否则道芽破坏,胎死腹中!第三品为「说法品」,虽许少分说法化众,仍须紧守理观,切勿攀缘名利眷属,心若因而逐外,何如退一步(暂停说法)为妙!至第四品为「兼行六度品」,理观稍熟,可以兼行六度,以利生矣。至第五品「正行六度品」,则理观已熟,事理圆融,涉事不妨理,在理不隔事,故广起六度万行,而一一行皆称合法界理,乃至治生产业(士、农、工、商),皆与实相不相违背!故圆教以第五品位之后为正入假位,此位之前,皆尚非真正利他之时,务须紧守理观,绵密对治烦恼,增长定慧,以自度为主,盖此前利他实微,自损实多故也。

●古德入假度生芳范

是故中国古代高僧,一发大心之后,即一路埋名隐姓,水边林下,潜修密养,直捣第五品位,然后龙天推出,方乃出来扶扬宗教,普度群生,荷担如来家业,则千稳万当矣!其有一生未能达五品位者,则终生不欲出,迫不得已,亦必待老成,然后乃出,以惭愧心随缘随力「兼行六度」耳(仍以为助功,非以为正功)。古德芳范,概多如是。竹窗随笔云:「古人得意(彻悟)之后,于深山穷谷中,煨折脚铛,潜伏保养,龙天推出,然后不得已而应世。后人渐不如古,然予犹及见作经论法师者、作瑜伽施食法师者,学成而年未盛,尚徐徐待之。比来少年登座者纷如矣,佛法下衰,不亦宜乎?」又云:「丛林为众,固是美事,然须己事已办,而后为之。不然,或烦劳神志,或耽着世缘,致令未有所得者,望洋而终;已有所得者,中道而废。予兴复云栖,事事皆出势所自迫而后动作,曾不强为,而亦损于己不少,况尽心力而求之乎?书此自警,并以告夫来者。」

●教法不明众生浩劫

以上所说四教「入假」,攸关大乘菩萨修证途径,不可不深思谛研者也!慨自天台教晦,进化论兴,人多相率窃取日本学者之余涎,疑谤大乘,独尊阿含。其言「菩萨道」,即依阿含「事六度菩萨(伏惑行六度)」而说。且由此再一大转(降一大级),而成为「博地凡夫(伏惑亦未能)如火如荼展开六度万行、利生事业」之行径,并以此为准绳,反驳斥中国古德之潜修密养为「声闻行」(非「菩萨行」)。呜呼!颠倒错乱,盲引众盲,邪见炽盛,正法幢隳,其佛法之厄运欤?众生之浩劫欤?

以上「通途教法总说」毕。

阿弥陀佛身金色相好光明无等伦 白毫宛转五须弥绀目澄清四大海 光中化佛无数亿化菩萨众亦无边 四十八愿度众生九品贤令登彼岸

香 赞 净三业真言 安土地真言 普供养真言 本师圣号(三称) 弥陀圣号(三拜) 莲 池 赞 海会佛菩萨圣号(三称) 开 经 偈 经题 法会圣众第一 德遵普贤第二 大教缘起第三 法藏因地第四 至心精进第五 发大誓愿第六 必成正觉第七 积功累德第八 圆满成就第九 皆愿作佛

一、依印光大师教导的方法。《阿弥陀经》一遍,往生咒三遍,赞佛偈一遍,念诵佛号百声千声万声,随自己闲忙而定。菩萨名号各三声或十声,后发愿回向偈一遍。南无莲池海会佛菩萨(三称)佛说阿弥陀经(一遍)往生咒(三遍)南无阿弥多婆夜。

序言:《太上感应篇》是非常重要的一篇文章,被誉为“古今第一善书”。李昌龄著,历代刊印传播者众多,到明清时期达到高峰。旨在劝善,简称《感应篇》,内容融合了较多的传统民族思想,树立了人在世上的正确形象,许多内容至今仍然具有积极意义。常念太上感应篇,自有护法之神护持。心境开阔,恶念不生,不受烦恼,常得清净。

阿弥陀经白话解释(上)诸大乘经,皆以实相为体,所说谛理,了无轩轾。若论机宜,则于无轩轾中,大有轩轾。以一切诸经,所说法门,皆须自力修习,以至断惑证真。方有了生死分。净土三经所说,则博地凡夫,以深信愿,持佛名号,求生西方,兼以诸恶莫作,众善奉行,虽具惑业,亦可仗佛慈力,带业往生。

《莲池大师七笔勾》词曰: 恩重山丘,五鼎三牲未足酬,亲得离尘垢,子道方成就。 嗏,出事大因由,凡情怎剖,孝子贤孙,好向真空究,因此把五色金章一笔勾。 凤侣鸾俦,恩爱牵缠何日休,活鬼乔相守,缘

《印光文钞全集》共三册,将《印光法师文钞》初、续和第三编卷一中的书信录集为上册。将第三编卷二、三、四中的书信录和初编中的序合为中册。

禅宗和净土宗是中国佛教八大宗派中的两个,他们都是大乘佛教。禅宗是菩提达摩传入中国的,但到了六祖慧能时,才以顿悟法门为主,一直到现在都是如此。禅宗的特点是:不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛。也就是说,禅宗的最独特之处就是以心印心,能让你在一刹那顿悟佛的境界。 但这种法门只有极少数禅宗高僧知道,而且以心印心难度极大,不是所有人都能成功的,所以说禅宗法门只接引利根上器的人。净土宗的教义最简单,可以概括为:信、愿、行。也就是相信净土的存在,发愿往生净土,念南无阿弥

无量寿经优婆提舍愿生偈注卷上 婆薮槃头菩萨 造 魏永宁寺北天竺沙门菩提流支 译论 魏西河石壁谷玄中寺沙门昙鸾 注解 谨案龙树菩萨《十住毗婆沙》云:“菩萨求阿毗跋致,有二种道:一者难行道,二者易行道。”“难行道”者,谓于五浊之世,于无佛时,求阿毗跋致为难。此难乃有多途。

(一)南无大慈大悲本师释迦牟尼佛。(一称一拜或只合掌)(二)南无大慈大悲阿弥陀佛。(如前拜称)(三)南无阿弥陀佛。(不必礼拜,但恭敬念去。跪念,坐念,立念,皆可。至少百声。千声,万声,以个人功夫忙闲而定。只宜由少增多,不宜由多退少。)

《大宝积经》云:「假使百千劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受。」无论经历多长的时间,自己所作的善业、恶业都不会消亡,这些业、因遇到合适的缘,就会感受相应的善恶果报。就像种子是因,合适的水、土、阳光、温度、空气为缘,因缘相遇就能生长、开花、结出相应的果。我们所做的业也是一样,我们已造作的善与不善的业,必定会感受苦乐的果报。

人们乍一听到净土的景象,多数都不相信,这不奇怪,因为人们都局限于眼前的见识,于是认为那些眼前见不到的事物,也是如此。就像在穷街破巷居住的人,他哪里知道有高广大厦的清净呢?在小锅小碗里吃残汤剩饭的人,哪里知道有豪华餐厅的美食呢?

在这个世界上,每个人都期盼生活富足美满,夫妻甜蜜幸福,孩子茁壮成长,老人健康长寿,事业蒸蒸日上;我们往往遇到好事就身心愉悦了,遇到不顺的事就烦恼了,修行是不是就把不好的事都修没了,把好事都修来了呢?

地藏七送往生仪轨,包含两个部分:一是临终关怀,告诉大家从病人临命终到去世后二十四小时,这段时间之内该如何正确处理,以帮助病人顺利往生西方;二是亡者去世后,我们如何处理死者的后事,及如何纪念亡人?

崔成贵老人,一九一六年农历八月二十七日出生,山西省灵丘县东河南镇东窖村人,二〇一六年农历七月十二日坐着安详往生。

彻悟大师(1741--1810)清代著名高僧,中国净土宗第十二代祖师。俗姓马,名际醒,字彻悟,号梦东,京东丰润(今河北省丰润县)人。乾嘉时人。一字讷堂。父讳万璋,母高氏。大师幼时聪慧颖异,长而喜好读书,儒家典籍,四书五经,靡不遍览。兼善作诗、词、赋,甚为世人所尊崇。

行策大师(1628~1682),清代高僧,字截流,俗姓蒋。父亲蒋全昌,是江苏宜兴一带老一辈的儒者,与憨山德清大师为友。憨山大师圆寂后三年,时为明熹宗天启六年(西元一六二六年),有一天晚上,蒋全昌梦见憨山大师进入室内,而生下儿子,因此将他命名为梦憨。等到行策年纪稍长时,父母亲相继逝世,于是发起出世修行的志愿。

印光法师(1861年夏历十二月十二日辰时,农历辛酉年)—1940(庚辰年十一月初四),当代净土宗高僧,莲宗第十三祖。陕西郃阳人,俗姓赵。名圣量,字印光。别号常惭愧僧。少治儒学,喜读程、朱之书。曾排佛,遭目失明,继而猛省,转研佛典,以至诚所感,目疾获愈。年二十一,至终南山南五台,归依莲华洞道纯长老出家。

省庵大师(1686-1734) ,清代高僧,俗姓时,名实贤。字思齐,号省庵,江苏常熟一带时姓人氏的子弟。从小不吃荤腥。出家后,参究念佛者是谁,有所省悟,说:“我的梦醒了!”后来闭关于真寂寺,其间三年,白天阅读藏经,晚上课诵佛号。曾经到山礼拜阿育王塔的佛陀舍利,在佛陀涅槃日,大大地集合僧俗二众,广修供养。在佛前燃指,发四十八大愿,于是感得舍利放光。

蕅益大师(公元1599年~1655年),俗姓钟,江苏吴县人。父亲持诵大悲咒,梦见观音大士送子而生下智旭。年少时以孔孟圣学自我期许,曾经著作文章批判佛教,总共有数千字之多。等到一日阅读云栖莲池大师的《竹窗随笔》,突然省悟,而把以前所作的论著焚毁。年二十岁时,读《地藏菩萨本愿经》,因此发起出世的志向,每日持诵佛名。

严格来说,佛教的戒和律是有所不同的。“戒”主要是强调带有一种自觉的性质,信众出于自身的意愿,发誓发愿,愿意遵守的一些行为准则、道德规范,这个是“戒”。“律”强调了外在强制的性质,就是说你加入僧团、或者加入教团,或者你加入一个宗教组织,那么你就必须遵守某些规章制度,你才能是这个这个团体组织的成员,这些规章制度就是“律”,它带有一定的外在强制

据《杂宝藏经》记载,释迦牟尼佛的前世是象王,有这样一个具有功德的故事。《佛说无量寿经》:释迦牟尼佛跟弟子讲,在往昔劫的时候有一个象王具有功德。过去,在劫初或善劫的时候,动物都会说话,而且有很多的功德,不像现在的动物特别愚痴,象王具有很多的功德。

一家之主,要乐观面对生活,心甘情愿去为这个家付出。没有怨言,没有计较,不挑剔家人的不是。儿子不好是自己的命,儿媳妇不孝顺也是自己的命。你讲这个人不对,那个人不对,其实都不对,你也不对,他们也不对。一家人都觉得自己是对的,公说公有理,婆说婆有理,结果都没有理。

不必仰望别人,自己亦是风景。什么是嫉妒心?很多人都不承认自己有嫉妒心,或者没有发现自己有嫉妒心。先来看一下佛给出的定义。嫉妒定义:在《佛说大乘造像功德经》里面,佛说:“其嫉妒者。自求名利,不欲他有。于有之人,而生憎恚(恨),是为嫉妒。”

懂“观自在”者,是自己娱乐自己也。自己娱乐自己,就是自己去享受大自在、去享受稳定的情绪。去保持着不断提升的、源源不绝的生命动力,保持着美好的心情去帮助、去普度法界众生。凡人的情绪飘忽不定、难以自控,这是因为其不懂观自在。

当你已经通晓道理与修行的理路,也已经知道如何教化众生,亦即理、教都圆备了。此时,就可了解诸法与诸法之间的所有法相,其实是全归于平等的。

只要有正觉的心,本性自然而显露。只要我们有正觉的心,那一切妄念就像一灯能照千年暗一样,只要我们有正觉的心,所有的业障、往昔所造的种种恶业全部熄灭。

以拥有的欲求看待现前心所对应的是心外求解决苦的方法,借由对苦觉知而生的离苦心去透过佛法所对苦的诠释,同时也觉悟苦而真的求出离,却不是暂时或是只单单对外求解决。哪怕是对外求解决也是需要对以往心所依、行为所做思维和转变,更何况要真的离苦求解脱。

我执重的人就是把自我的感受体现的越明显,他的我执就会越重。我执要靠什么来调伏,就是要靠理性、靠法,如果一个人靠感性那我执就会越重。假如说我们心里就是不舒服,但是用法来要求自己觉得自己不对,马上能调整,其实就是用法来破除我执。我们凡夫首先要破的是我执,现在我们还没有资格说要破自

在我们身边会发生很多事情,苦的、乐的、好的、坏的…… 但是,不管发生什么,最后总会有一些转机,这个转机就是菩萨的加被、加持和关照。其实,菩萨从来没有远离过我们,也从来没有舍弃过我们。因为菩萨的大悲心使然,深妙微远、无有分别,让我们的身心得到呵护。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!