阿弥陀经要解导读

肆、行门津梁

●持戒为先

●信愿行三者之关系

●信愿之真切

●信愿之培养

●正功夫─持名念佛

●助功夫─止恶修善

肆、行门津梁

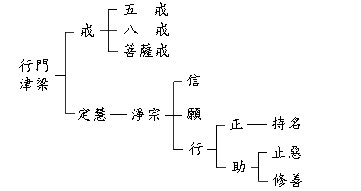

已言「净土法门总说」,末后言「行门津梁」,如下表:

●持戒为先

修行不外修戒、定、慧,因戒生定,因定发慧。中国大乘八宗之禅、净、密、律侧重于此,故此四宗摄归行门。

首言戒。戒为定慧之本,犹如大楼地基(如前已说),故戒为各宗之共同科目,而律宗之所专讲者也。律藏浩瀚,而在家众之戒,则唯五戒、八戒、菩萨戒耳。

五戒最为基本,杀、盗、淫、妄为「根本重戒」,倘根本一破,则终非道品,修行全荒,深造无由。为佛弟子,切应谨守,慎勿自坏法器,甘为朽木也。

进一层为八关斋戒,以一日一夜为期,于此一日一夜之中,持守八戒一斋,远离尘欲,心地清净,梵行高远。倘能用心持之,其助定之功效,自可深刻体会。

再进一层为菩萨戒,乃是「心地大戒」,非但制身口、且制心地矣。如杀戒,但起杀心杀念,虽身口未造杀业,亦已违犯。如梵网经云:「杀因、杀缘、杀法、杀业」,其中「杀因」即指心念动机而言。杀戒如此,余戒例然。

吾人学戒,宜先研戒相,如五戒相经、斋经、梵网经与瑜伽菩萨戒本等。戒相研明,然后发心受戒;受戒之后,认真持守;有所违犯,如法忏悔。如受菩萨戒者,每半月布萨,须依法发露忏悔,方乃诵戒。总之,佛制戒律,务须如法奉持,方足以言入定慧也。

●净土持名念佛的定慧

次言定慧。中国古来流传之定慧行门,不外禅、观、净、密,虽同归圆顿,而其间之难行、易行、自力、二力等诸般同异,前已辨之详矣,故今唯就净土持名念佛法门言之。

净土三资粮曰:信、愿、行。信则信有极乐世界、阿弥陀佛,如圣言量,真实不虚。愿则厌离娑婆,欣求极乐。行则有正有助,正则持佛名号,助则止恶修善。

●信愿行三者之关系

先说信愿行三者之关系。此三者实为一体,密不可分,盖有信必有愿,有愿必有行。蕅祖云︰「非信不足启愿,非愿不足导行,非持名妙行,不足满所愿而证所信。」,又云︰「依一心说信愿行,非先后,非定三。盖无愿行不名真信,无行信不名真愿,无信愿不名真行。」,印祖云︰「如鼎三足,缺一则蹶;三法具足,决定往生。」

虽然,三者之枢纽乃在于信愿,盖信愿为行之原动力,且亦为往生之关键故。蕅祖云︰「得生与否,全由信愿之有无;品位高下,全由持名之浅深。」,此谓有信愿则得生,无信愿则不得生。盖弥陀本愿,十方众生,但有愿生彼国者,临命终时,彼佛必皆一一专车(莲华)接送,此愿唯弥陀独有,余佛所无。故吾人但得临终仍有信愿正念,则能与佛愿力感应道交,阿弥陀佛即与圣众现前接引,故于命终识离之时(乱心位),心不颠倒(乱心位上不乱),业种不起,不复牵入轮回,而得往生净土矣。

故知往生关键,全在临终「信愿」正念。然此临终正念,不可侥幸而致,全赖平时操之有素。平时「行」之得力,已能降伏烦恼(伏惑),不为烦恼所乱,临终大关头方能不乱。若平时已乱,又何能期望于临终之不乱耶?

是故,临终之有信愿,赖于平时之有「行」;平时真有「行」矣,方保临终之有「信愿」;临终真有「信愿」矣,方保必生净土而万无一失。故往生条件仍以信愿行三者皆具为充分把握。

若平时「行」之不力,未能降伏烦恼者,则不把握临终必有信愿,当然不把握必生净土。只言「没把握」而已,不言「必不能生」。常见有人并无机缘、时间,把念佛功夫做好,仓促间无常即已到来,然其往生西方之信愿至为坚强,即此坚强有力之信愿,足以降伏临终忧悲苦恼,感应弥陀现前,往生净土。

故蕅祖云:「信得决,愿得切,虽散心念佛,亦必往生;信不真,愿不猛,虽一心不乱,亦不得往生」。印祖云:「念佛法门,注重信愿,有信愿未得一心,亦可往生;得一心,若无信愿,亦不得往生。世人多注重一心,不注重信愿,已失其要,而又生既未得一心,恐不得往生之疑,则全与信愿相违反矣!由此而益加信愿,以致一心,则是好想念;若由因不得一心,常存一不能往生之心,则成坏想念矣!不可不知。」

故知净土之路,可谓一条不断提起信愿之路。吾人日常切须不断反省自问:「有信愿否」?有则决定往生。然又不可自欺,谓有信愿,却不想念佛(行),既不想念佛,则可知汝之信愿非真切也。故蕅祖云:「无行愿之信非真信,无信行之愿非切愿,无信愿之行非正行」,三者一体,诚不可分,可谓合则皆是,离则皆非矣。

●信愿之真切

次言信愿至何程度方为真切?「信」则须至乎「全身靠倒」。不论遇何苦难,八风如何猛烈,疾病如何纠缠,吾心不惊不动,全身靠倒在一句万德洪名、弥陀慈悲光明中,如是方为真正之「南无」(皈命)也。

「愿」须至乎「载欣载奔」。日常生活中,不论遇何称讥、毁誉、侮辱、冤屈,但一念及极乐家乡、弥陀慈父,无不「载欣载奔」,如是方为真正之「欣厌」也。

李圆净居士尝举一譬云:「如小孩一旦失母,此时他真信普天之下,只有我娘可依怙,切愿见娘而已!此时,糖果哄他不得,打骂吓他不得。在这么时,信是真信,愿是切愿,毫无勉强,全无虚假。」信愿茍能如是真切,则不但往生可必,而念佛亦易得力矣。

●信愿之培养

次言云何培养信愿。信愿之生起,不外有二:一从「理」、一从「事」。「理」则不离经教祖训,然却不只在文字上打转。理路通达之后,尤须经常读诵、精思熟玩其义味,于日常生活中,贴切体会佛意、佛恩!

「事」则于古今往生事迹中、及莲友之往生助念中,尤可得深切之验证与启示。诚如孔子所云︰「徒托空言,不如见诸行事之深切着明也!」

●正功夫─持名念佛

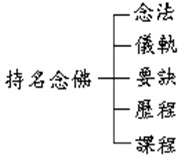

已言「信愿」,次言「行」。行分正助,正为持名念佛,助为止恶修善。今先言正功夫,如下表:

首就「念法」言之,有高声念、低声念、金刚念、默念、记数念等,应随各人机宜,间换调适用之。其中以「低声念」与「金刚念」最为省力,可常采用。若环境气力许可,则采「高声念」,具十种殊胜利益故;若环境不许,则采「默念」,一切时地均不碍故。而此诸法皆可加「记数念」,最能摄心治散乱故。(详参念佛法要)

次就「仪轨」言之,有常行、常坐、半行半坐、非行非坐,乃至跪念、拜念等。亦随各人机宜,间换调适用之。若采坐念时,则依打坐要领行之。(参阅天台二十五方便)。

次就「要诀」言之,又分治昏诀与治散诀。初学者散乱多,对治之诀有二:一为「听」字诀。念佛时须字字念得清楚,听得清楚,「阿─弥─陀─佛」,「阿」字听清楚了再念「弥」,乃至「陀」字听清楚了再念「佛」。念「阿」时摄心谛听此一「阿」字,感觉全宇宙唯一「阿」字,别无身心世界。念「阿」时如此,念余字亦然。如是字字句句听清楚,则六根都摄,妄想不入,方足以言「相应」也。二为「死」字诀。若事情挂心,思绪萦怀,口念一句佛名,心中缠绕百般忧恼、万种情绪,如是焉能相应?此则须作「当念念佛,当念往生」想,观想无常已到,即此一念,便将往生,娑婆一切,放不下亦须放,不放又能如何?如是想时,自能放舍,自能恳切,此即印祖常将「死」字贴额头之妙诀也。

若久修之士,散乱渐少,却易落昏沉。一有昏沉,即须善加对治,不可使成习惯性。坐念时昏沈一来,则须挺直腰背,睁大眼睛,高声念佛。若仍昏沈,则以冷水洗脸,乃至起而拜佛、经行。若果疲惫不堪,则应放倒一睡,待精神饱满再念。

次就「历程」言之,古德用功,概有如是经验历程,所谓「静中有功夫─动中有功夫─睡梦中有功夫─病中有功夫─临终有功夫」,此可作为吾人念佛之里程碑、评量卷也。

「静中有功夫」者,谓闲静下来时,一句佛号提起,不间不杂,百千万声皆然。此为第一站,静时则有,动乱时便失。

「动中有功夫」者,谓不论行、住、坐、卧,吃、喝、拉、撒,佛号如高山放水,汹涌有力,遮拦不住,放舍不得。乃至行不知行、坐不知坐,寒热饥渴悉皆不知。此则「动静一如」,功夫更进一层矣。

然吾人用功,非谓下手时先在静中做,动中不做,待静中功夫做好,再来做动中功夫,如是则动静打成两截,功夫永难成片矣。盖吾人日常生活,不能离乎动作,纵在佛七之中,仍有动时(如吃、喝、拉、撒),若动时不知用功,则功夫有空档,妄想有落脚处,故须不论动中静中,一概不离功夫,一句佛号,牢牢抱住,如是方能打成一片,此义不可不知。

「睡梦中有功夫」者,谓功夫成熟,昼既绵绵,夜亦不断,此则「梦觉一如」,功夫又进矣。

「病中有功夫」者,谓不论病苦如何折磨,佛号历历,功夫明明白白,乃至病不知病、痛不知痛。此则念佛功极,往生稳操左券矣。

「临终有功夫」者,谓生死临头、八苦交煎之时,仍然信愿念佛,故能感佛现前接引焉。

次就「课程」言之。净业行人,早晚须有「定课」,昔雪公恩师教人,定课以阿弥陀经、往生咒、佛号三者为主,再斟酌各自时间、环境,加减订之。尤须注意者,早晚定课不宜排在身心疲惫、昏昏将睡时,潦草为之,否则,功夫难进矣。

「定课」之外,尚须有「散课」,古德云:「一边作务,一边念佛」,做任何职务,不必用脑力时,即便提起佛号;纵须用脑之时,亦不忘忆佛及忆净土。慈云忏主云:「凡公临私养,历涉缘务,虽造次而常内心不忘于佛、及忆净土。譬如世人切事系心,虽历经语言去来坐卧,种种作务,而不妨密忆,前事宛然。念佛之心,亦应如是,或若失念,数数摄还,久久成性,任运常忆。」雪公恩师常譬之如「忆念吃饭」然,世人无论如何忙碌,食时一到,无有不自然忆念吃饭者也,念佛忆佛,亦应如是。

定散课之外,进一层为「佛七」,于七日中加功用行,密集式专修专念,功夫乃能突破迈进。

再进一层为「掩关」,短则数月、长则数年。或专修礼忏念佛、或念佛阅经并行,此固须有戒教之基,且有闲暇之福者,乃能为之。

●助功夫─止恶修善

已言正功夫,次言助功夫。助功夫者,所以助成正功夫者也。正功夫外,余一切法门皆可用为助功夫,亦各随机宜,各取所需耳。概言之,则不外「止恶、修善」二门,今分别言之。

「止恶」一门,要旨在「降伏烦恼,对治习气」,而其要诀则在「常起觉照,不随境转」。吾人研解教理,即须于日常生活中,依教理起觉照,不论吃饭、穿衣、驾车、如厕、读书、作务、处众、居家、乃至病痛等,随遇境缘,即起觉照;觉照一起,烦恼即息;烦恼既息,佛号即起。如是正助双运,于一切境缘上,不动烦恼、不起妄分别心,自在无忧,佛号不失,方为真功夫也。(详参明伦二五四期「如何降伏烦恼」一文)

昔尝闻之,广钦老和尚常教弟子修「苦行」。何谓「苦行」?则曰:「忍辱」。何谓「忍辱」?则曰:「一切不计较,日常生活不起分别心」。此诚修行切要处也。盖万法唯心,心无心相,吾人无始生死根源,即因「无明妄动」,宇宙万法、一切境界(人、事、物),皆吾人妄动妄分别心而有,今修行即修个「不起分别心」而已。所谓「离对待分别,善恶皆不染」是也。

又尝闻之,中国古来丛林中种种执事、种种作务,皆是教人修行之具(教学用具),皆所以藉境炼心者也。故做任何事、遇任何人、听任何话,皆须随时觉照,不动烦恼,不去计较分别,佛号历历不失,方为真自在、真修行。

是故,用功修行,不只在佛堂坐下来静中才修,在动用云为中,亦能修、亦须修。善修行者,处处都是道场,都能用功,不论待人接物、穿衣吃饭,时时刻刻有工夫用。

次言「修善」门。净业行人,念佛、止恶之余,仍须兼修众善,如礼忏(礼佛、忏悔)、布施(财施、法施、无畏施)、化育(度化教育众生)等。

或问:一句洪名,圆具万德,备足福善,焉用修余众善为?答曰:是不然。印祖云:「一门深入,尽废余门,此唯打七时才可。平时,若非菩萨再来,断未有不成懈慢之弊者,以凡夫之心,常则生厌故也。天之生物,必须晴雨调停,寒暑更代,方能得其生成造化之实际。使常雨常晴,常寒常暑,则普天之下,了无一物矣。况吾侪心如猿猴,不以种种法对治,而欲彼安于一处,不妄奔驰者,甚难!甚难!当自量其力,不可偏执一法,亦不可漫无统绪。」又云︰「学佛,必须专以自了为事,然亦须随分随力以作功德。若大力量人,方能彻底放下,彻底提起;中下之人,以无一切作为,遂成懒惰懈怠,则自利也不认真,利人全置度外,流入扬子拔毛不肯利人之弊。故必二者相辅而行,但专主于自利一边。」故知念佛之人,兼修众善,非是名号功德不足,而是藉行善以调适身心,以长养慈悲,以防止怠慢,以助成正功耳。此「修善」一门之旨意也。

其旨如此,其法可知,所谓「随分随力」行之,以不耽误正功为原则。盖持名为主(正),众善为辅(助),此中分寸必须拿捏得准,切勿正助颠倒,喧宾夺主。否则,助功反成障功矣!此义不可不知。

综上所述,由戒定慧,而信愿行,而正功助功,而止恶修善,层层剖析,节节料简。惟期净土途径朗然洞然,见者闻者,不复歧惑焉!(全文完)

阿弥陀佛身金色相好光明无等伦 白毫宛转五须弥绀目澄清四大海 光中化佛无数亿化菩萨众亦无边 四十八愿度众生九品贤令登彼岸

香 赞 净三业真言 安土地真言 普供养真言 本师圣号(三称) 弥陀圣号(三拜) 莲 池 赞 海会佛菩萨圣号(三称) 开 经 偈 经题 法会圣众第一 德遵普贤第二 大教缘起第三 法藏因地第四 至心精进第五 发大誓愿第六 必成正觉第七 积功累德第八 圆满成就第九 皆愿作佛

一、依印光大师教导的方法。《阿弥陀经》一遍,往生咒三遍,赞佛偈一遍,念诵佛号百声千声万声,随自己闲忙而定。菩萨名号各三声或十声,后发愿回向偈一遍。南无莲池海会佛菩萨(三称)佛说阿弥陀经(一遍)往生咒(三遍)南无阿弥多婆夜。

序言:《太上感应篇》是非常重要的一篇文章,被誉为“古今第一善书”。李昌龄著,历代刊印传播者众多,到明清时期达到高峰。旨在劝善,简称《感应篇》,内容融合了较多的传统民族思想,树立了人在世上的正确形象,许多内容至今仍然具有积极意义。常念太上感应篇,自有护法之神护持。心境开阔,恶念不生,不受烦恼,常得清净。

阿弥陀经白话解释(上)诸大乘经,皆以实相为体,所说谛理,了无轩轾。若论机宜,则于无轩轾中,大有轩轾。以一切诸经,所说法门,皆须自力修习,以至断惑证真。方有了生死分。净土三经所说,则博地凡夫,以深信愿,持佛名号,求生西方,兼以诸恶莫作,众善奉行,虽具惑业,亦可仗佛慈力,带业往生。

《莲池大师七笔勾》词曰: 恩重山丘,五鼎三牲未足酬,亲得离尘垢,子道方成就。 嗏,出事大因由,凡情怎剖,孝子贤孙,好向真空究,因此把五色金章一笔勾。 凤侣鸾俦,恩爱牵缠何日休,活鬼乔相守,缘

《印光文钞全集》共三册,将《印光法师文钞》初、续和第三编卷一中的书信录集为上册。将第三编卷二、三、四中的书信录和初编中的序合为中册。

禅宗和净土宗是中国佛教八大宗派中的两个,他们都是大乘佛教。禅宗是菩提达摩传入中国的,但到了六祖慧能时,才以顿悟法门为主,一直到现在都是如此。禅宗的特点是:不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛。也就是说,禅宗的最独特之处就是以心印心,能让你在一刹那顿悟佛的境界。 但这种法门只有极少数禅宗高僧知道,而且以心印心难度极大,不是所有人都能成功的,所以说禅宗法门只接引利根上器的人。净土宗的教义最简单,可以概括为:信、愿、行。也就是相信净土的存在,发愿往生净土,念南无阿弥

无量寿经优婆提舍愿生偈注卷上 婆薮槃头菩萨 造 魏永宁寺北天竺沙门菩提流支 译论 魏西河石壁谷玄中寺沙门昙鸾 注解 谨案龙树菩萨《十住毗婆沙》云:“菩萨求阿毗跋致,有二种道:一者难行道,二者易行道。”“难行道”者,谓于五浊之世,于无佛时,求阿毗跋致为难。此难乃有多途。

(一)南无大慈大悲本师释迦牟尼佛。(一称一拜或只合掌)(二)南无大慈大悲阿弥陀佛。(如前拜称)(三)南无阿弥陀佛。(不必礼拜,但恭敬念去。跪念,坐念,立念,皆可。至少百声。千声,万声,以个人功夫忙闲而定。只宜由少增多,不宜由多退少。)

《大宝积经》云:「假使百千劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受。」无论经历多长的时间,自己所作的善业、恶业都不会消亡,这些业、因遇到合适的缘,就会感受相应的善恶果报。就像种子是因,合适的水、土、阳光、温度、空气为缘,因缘相遇就能生长、开花、结出相应的果。我们所做的业也是一样,我们已造作的善与不善的业,必定会感受苦乐的果报。

人们乍一听到净土的景象,多数都不相信,这不奇怪,因为人们都局限于眼前的见识,于是认为那些眼前见不到的事物,也是如此。就像在穷街破巷居住的人,他哪里知道有高广大厦的清净呢?在小锅小碗里吃残汤剩饭的人,哪里知道有豪华餐厅的美食呢?

在这个世界上,每个人都期盼生活富足美满,夫妻甜蜜幸福,孩子茁壮成长,老人健康长寿,事业蒸蒸日上;我们往往遇到好事就身心愉悦了,遇到不顺的事就烦恼了,修行是不是就把不好的事都修没了,把好事都修来了呢?

地藏七送往生仪轨,包含两个部分:一是临终关怀,告诉大家从病人临命终到去世后二十四小时,这段时间之内该如何正确处理,以帮助病人顺利往生西方;二是亡者去世后,我们如何处理死者的后事,及如何纪念亡人?

崔成贵老人,一九一六年农历八月二十七日出生,山西省灵丘县东河南镇东窖村人,二〇一六年农历七月十二日坐着安详往生。

彻悟大师(1741--1810)清代著名高僧,中国净土宗第十二代祖师。俗姓马,名际醒,字彻悟,号梦东,京东丰润(今河北省丰润县)人。乾嘉时人。一字讷堂。父讳万璋,母高氏。大师幼时聪慧颖异,长而喜好读书,儒家典籍,四书五经,靡不遍览。兼善作诗、词、赋,甚为世人所尊崇。

行策大师(1628~1682),清代高僧,字截流,俗姓蒋。父亲蒋全昌,是江苏宜兴一带老一辈的儒者,与憨山德清大师为友。憨山大师圆寂后三年,时为明熹宗天启六年(西元一六二六年),有一天晚上,蒋全昌梦见憨山大师进入室内,而生下儿子,因此将他命名为梦憨。等到行策年纪稍长时,父母亲相继逝世,于是发起出世修行的志愿。

印光法师(1861年夏历十二月十二日辰时,农历辛酉年)—1940(庚辰年十一月初四),当代净土宗高僧,莲宗第十三祖。陕西郃阳人,俗姓赵。名圣量,字印光。别号常惭愧僧。少治儒学,喜读程、朱之书。曾排佛,遭目失明,继而猛省,转研佛典,以至诚所感,目疾获愈。年二十一,至终南山南五台,归依莲华洞道纯长老出家。

省庵大师(1686-1734) ,清代高僧,俗姓时,名实贤。字思齐,号省庵,江苏常熟一带时姓人氏的子弟。从小不吃荤腥。出家后,参究念佛者是谁,有所省悟,说:“我的梦醒了!”后来闭关于真寂寺,其间三年,白天阅读藏经,晚上课诵佛号。曾经到山礼拜阿育王塔的佛陀舍利,在佛陀涅槃日,大大地集合僧俗二众,广修供养。在佛前燃指,发四十八大愿,于是感得舍利放光。

蕅益大师(公元1599年~1655年),俗姓钟,江苏吴县人。父亲持诵大悲咒,梦见观音大士送子而生下智旭。年少时以孔孟圣学自我期许,曾经著作文章批判佛教,总共有数千字之多。等到一日阅读云栖莲池大师的《竹窗随笔》,突然省悟,而把以前所作的论著焚毁。年二十岁时,读《地藏菩萨本愿经》,因此发起出世的志向,每日持诵佛名。

严格来说,佛教的戒和律是有所不同的。“戒”主要是强调带有一种自觉的性质,信众出于自身的意愿,发誓发愿,愿意遵守的一些行为准则、道德规范,这个是“戒”。“律”强调了外在强制的性质,就是说你加入僧团、或者加入教团,或者你加入一个宗教组织,那么你就必须遵守某些规章制度,你才能是这个这个团体组织的成员,这些规章制度就是“律”,它带有一定的外在强制

据《杂宝藏经》记载,释迦牟尼佛的前世是象王,有这样一个具有功德的故事。《佛说无量寿经》:释迦牟尼佛跟弟子讲,在往昔劫的时候有一个象王具有功德。过去,在劫初或善劫的时候,动物都会说话,而且有很多的功德,不像现在的动物特别愚痴,象王具有很多的功德。

一家之主,要乐观面对生活,心甘情愿去为这个家付出。没有怨言,没有计较,不挑剔家人的不是。儿子不好是自己的命,儿媳妇不孝顺也是自己的命。你讲这个人不对,那个人不对,其实都不对,你也不对,他们也不对。一家人都觉得自己是对的,公说公有理,婆说婆有理,结果都没有理。

不必仰望别人,自己亦是风景。什么是嫉妒心?很多人都不承认自己有嫉妒心,或者没有发现自己有嫉妒心。先来看一下佛给出的定义。嫉妒定义:在《佛说大乘造像功德经》里面,佛说:“其嫉妒者。自求名利,不欲他有。于有之人,而生憎恚(恨),是为嫉妒。”

懂“观自在”者,是自己娱乐自己也。自己娱乐自己,就是自己去享受大自在、去享受稳定的情绪。去保持着不断提升的、源源不绝的生命动力,保持着美好的心情去帮助、去普度法界众生。凡人的情绪飘忽不定、难以自控,这是因为其不懂观自在。

当你已经通晓道理与修行的理路,也已经知道如何教化众生,亦即理、教都圆备了。此时,就可了解诸法与诸法之间的所有法相,其实是全归于平等的。

只要有正觉的心,本性自然而显露。只要我们有正觉的心,那一切妄念就像一灯能照千年暗一样,只要我们有正觉的心,所有的业障、往昔所造的种种恶业全部熄灭。

以拥有的欲求看待现前心所对应的是心外求解决苦的方法,借由对苦觉知而生的离苦心去透过佛法所对苦的诠释,同时也觉悟苦而真的求出离,却不是暂时或是只单单对外求解决。哪怕是对外求解决也是需要对以往心所依、行为所做思维和转变,更何况要真的离苦求解脱。

我执重的人就是把自我的感受体现的越明显,他的我执就会越重。我执要靠什么来调伏,就是要靠理性、靠法,如果一个人靠感性那我执就会越重。假如说我们心里就是不舒服,但是用法来要求自己觉得自己不对,马上能调整,其实就是用法来破除我执。我们凡夫首先要破的是我执,现在我们还没有资格说要破自

在我们身边会发生很多事情,苦的、乐的、好的、坏的…… 但是,不管发生什么,最后总会有一些转机,这个转机就是菩萨的加被、加持和关照。其实,菩萨从来没有远离过我们,也从来没有舍弃过我们。因为菩萨的大悲心使然,深妙微远、无有分别,让我们的身心得到呵护。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!