《六祖坛经》第三讲

我们这个娑婆世界是很苦恼的世界,充满苦恼。但是生活在这个世界上的人、众生,没有认识到它苦的地方,反而以为这个世界很美好,不以苦为苦。已经够苦了,但是没有认识到,这个知见上还颠倒。佛法说我们这个世界众生的知见是颠倒的。颠倒,如果往深处讲就太深了,我们就从一个很浅显的角度来看看什么是颠倒。颠倒就是错乱:就是把正的认成不正的,把好的认成不好的。从我们生活中一举一动、一言一行看出来。认苦为乐,认不干净为干净,认不永恒为永恒。再说简单一点:非要等到生病了才知道健康的重要,非要等到父母去世了才知道需要孝顺父母,非要等到朋友失去了才知道朋友的珍贵,非要等到坐牢了才知道自由的重要,非要等到方方面面都很糟糕了才知道早不这么做该多好!所以,我们的孝心是在父母去世后才显得自己很懂孝心,我们的珍惜是要等到朋友失去了才谈特谈珍惜朋友,乃至我们的爱心是献给疏远的人,不献给亲近的人,这些都是颠倒。由于这些颠倒,导致我们的生活更苦,苦了再颠倒,颠倒完了再苦,这就是轮回了。因为如此,六祖大师教我们要离苦得乐,要乘上一个智慧觉悟的大船,让我们的身心都达到一个快乐的境界,所以才说了一开篇那一句话:善知识,总净心念摩诃般若波罗密。接下来六祖大师说了,大师良久复告众曰:“善知识!菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”。这里惠能大师说了十六个字,可以说是整部《坛经》的纲领,修行纲领。因为它是纲领,所以怎么解释都不为过。我们找一个窍门来理解这句话,菩提自性,本来清净,是说我们这个自心、本性,但用此心,就可直接了当的成佛。把这其中几个字换一换我们就找到窍门了,“菩提自性,我们本来不清净,但用此心,歪了成魔”!!直了就成佛,歪了就成魔了。从这个角度我们看出这几句话的窍门所在!接下来六祖大师说:善知识,且听惠能行由得法事意。这句话是六祖大师在跟大家讲:请大家留心听我讲述我怎么出家、怎么学佛、怎么得法、怎么到今天,这是一句开场白。能严父,本贯范阳,左降流于岭南,作新州百姓。“能”就是我自己的名字“惠能”,“严父”就是中国文化当中对父亲的敬称。“严父、慈母”,过去的人互相问候,问令尊、令堂,然后回答家严、家慈,家严就是我的父亲,家慈就是我的母亲,这是一种尊重,也是应该有的修养。本贯范阳,就是我的籍贯是范阳人,范阳是现在河北的涿县,是河北人。左降流于岭南,六祖大师的父亲曾经当过官,“左降”这两个字讲得很妙,过去讲右边为大、左边为小。有一个现象每天都看到,在新闻里,国家领导人在接见外国元首访问的时候,这个坐位置不是乱坐的,什么地方为主,什么地方为客,主人不会跑到客人的位置上去坐,主人是坐在大的位置上,客人坐在小的位置上,大小就是论左右。“左降”就是被免官了。免掉他的官,还把他们这一家人,过去叫流放,或者叫谴送,从一个地方遣送到另一个地方,遣送到新州那个地方去做百姓,就在现在广东省广州市那个地区。此生不幸,父又早亡。我很不幸,我年幼的时候父亲就早亡了。六祖大师在三岁多的时候他爸爸就去世了。老母孤遗,移来南海。他的慈母带着六祖大师移居、搬家到南海。南海不是我们说的现在的这个南海,确切一点说就是现在广东靠近海南的那个地方。艰辛贫乏,于市卖柴。家里很穷,靠打柴过日子。时,有一客买柴,使令送至客店。有一天一个客人跟我买柴,我就给他送柴,送到客店里去了。客收去,能得钱,却出门外,见一客诵经。我送完柴禾,收到钱,转身回来的时候,看见一位客人正在诵佛经。能一闻经语:“应无所住,而生其心”,心即开悟。惠能大师听到客人诵经诵到这八个字:应无所住,而生其心。就开悟了。经文叙述到这里就是简简单单这么一小段,就算做一个交待了。我们读经读到这里,就感觉惠能大师横空出世。经文是很简单的,透过经文我们应该了解一点背景,知道一点。六祖大师的母亲一定是一位很慈祥、很智慧的母亲。她尽管在比较贫穷艰辛的日子,她搬家搬到那个地方去居住,她有她的一些目的。简单说吧,孟子的母亲,“孟母三迁”的故事我们都知道。因为有孟母才会有孟子,因为有六祖的妈妈才会有六祖。孟母三迁,孟子小时候看到人家隔壁邻居家里死了人,办丧事,有专门给人家当出租孝子的那种人就哭,孟子一天到晚就跟着学,那边在哭,他这边也在哭,学得维妙维肖的。妈妈一看,不行啊,这样学下去怎么得了呢,就搬家了。搬到那个地方杀猪宰羊的,孟子也跟着学,一天到晚捆个围腰,拿着刀,一下宰这个,一下宰那个,妈妈一看,赶快搬家,这就是历史上孟母三迁的故事。《三字经》里:“昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。”圣贤之所以成为圣贤,他有他的一些背景。六祖大师在年轻的时候,十七八岁、二十来岁靠砍柴来养活自己的母亲,这里他老人家没有交待,他没有说“我砍柴的时候在想什么,我在干什么”,他没有交待。这很简单,很浅显。我们十八岁的时候在想什么,我们二十岁的时候在想什么,这样想一想就知道六祖大师他“高”在哪里,我们“矮”在哪里。我们十八岁在想什么?他十八岁在想什么?因为他点点滴滴在追求宇宙人生的真理。这个人这一辈子要怎么活才有意义?人生的价值在哪里?他在追求这些,追问这些,寻找答案。我们这里不去谈六祖大师是大菩萨应世,是一位非常了不起的一位高僧,境界非常高,是转世再来的,那当然不必说了。这里我们就从今生今世这个角度来说,我们应该想一想。六祖大师因为有非常深厚的积淀,积淀到这个地方听到客人诵经:应无所住,而生其心。所以他开悟了。我们把《金刚经》都翻烂了,经文倒背如流我们也没有开悟,原因在哪里呢?在于用心不同。在于我们的心思,心心念念专注在什么地方,就在这个地方,区别就在这里。然后六祖大师就返过来问那个诵经的客人,遂问:“客诵何经?”客曰:“《金刚经》”。复问:“从何所来,持此经典?”你这部经典从哪里得来的?客人说:“我从蕲州黄梅县东禅寺来”。蕲州就是现在湖北五祖寺那个地方,我从那个地方来。这部经从五祖寺,当年不叫五祖寺,叫东禅寺,从黄梅县东禅寺来的,这部经从那里来的。其寺是五祖忍大师在彼主化,门人一千有余。五祖,禅宗的五祖弘忍大师在那里教化众生,我去亲近他老人家。我到彼中礼拜,听受此经。大师常劝僧俗:但持《金刚经》,即自见性,直了成佛。大师经常教导大家,只要受持《金刚经》,就能够见到自性,就能够直了成佛,我们刚才没有解释“应无所住,而生其心。”因为这句话贯穿始终,不解释就是解释!能闻说,宿昔有缘,乃蒙一客,取银十两与能,令充老母衣粮,教便往黄梅礼拜五祖。我听说这部经的来历以后,非常有缘分,可能是前生前世结下的缘,就有一个客人从怀里拿出十两银子送给我,让我作为母亲的生活资费,告诉我,如果你要求法可以到黄梅去礼拜五祖。能安置母毕,即便辞亲。我把妈妈安顿好了我就辞亲了,辞别母亲就去了。不经三十余日,经过了三十多天,便至黄梅礼拜五祖,就到了,到五祖大师那里了。问能曰:“汝何方人,欲求何物?”读到这个地方有意思,惠能大师去礼拜五祖,见到五祖后,恭恭敬敬的顶礼,顶完礼以后站起来,五祖大师问他的第一句话:汝何方人,欲求何物。你是什么地方人?到我这里来想要干什么?想要得到什么?其实这句话对每个人都可以这么问,五祖大师不见得专门用这句话问六祖大师,对每个人都可以这么问,但是每个人的回答肯定不一样。我们先把经文停一下,回过来。六祖大师从砍柴、听经、闻法、开悟,询问求法到什么地方求,就毅然决然的求法去了,就到达五祖那里。经文就这么简明扼要的叙述了,到后面的经文中就没有再交待六祖大师如何孝顺父母了,如何去对他的妈妈有所安顿了,没有交待了。我们读经的人也好象就忘记这个事情了,这是不应该忘记的。六祖大师和所有的高僧大德一样,历史上每一位高僧在孝敬父母这一面是做得非常圆满的。佛法讲的孝是一种大孝。唐朝的裴休丞相说过这么一句千古流芳的话:“出家乃大丈夫之事,非将相所能为”。当将军当丞相当得了,但不一定出家出得了。的的确确是这么回事。但这句话有几个人用心去追问过,为什么将军丞相都当得了、能够出将入相的人为什么他出不了家呢?——六祖大师的妈妈后面的生活怎么过,经文里面没有交待,可事实上是有交待的。六祖大师到最后得法、弘法,历尽很多艰辛,乃至他在南华寺传法,他都把他母亲的很多生活方面经常派人去探问;而且当地的人很厚道,不断为他的母亲去做一些照护的事情,照顾得很好。这个问题是一定要想一想的,佛门所讲的孝是什么孝?世间人所谈的孝是什么孝?世间人讲“不孝不三,无后为大”,这句话是孔子说的,世间人记住了。怎么理解这句话呢?要想一想喔!这出家了,哪里还谈孝呢!?一般人是这样理解的。孔子讲的“无后为大”,这个“后”是什么呢?我的理解是,后不是生儿育女的后,后是后来,是希望!“无后为大”就是让父母看不到后来,看不到将来,看不到希望,这才是大不孝!不是生个儿子,生个女儿就是大孝,生个儿子就是大孝吗?天底下有几个儿子是孝顺的?我们另外一位高僧,就是六祖大师的法子法孙,到后面会提到有一位祖师,他的妈妈,我们现在先卖一个关子,不提这位祖师是谁。他的妈妈给他写了一封信说“你出家了,我不希望你象王祥卧冰、丁楠刻木,但是我希望你好好修行,成为人天师表,成为世间楷模,那我的心愿就满了,就什么怨恨都没有了,而且为你高兴”。这封信现在珍藏在《大藏经》里面。象这样的信件,高僧和他的父母亲通信的这样一些信件,《大藏经》里有很多封。看看高僧是怎么对待这件事的,高僧的父母是怎么对待这件事的。这封信里面提到的“王祥卧冰、丁楠刻木”是中国传统文化里面所讲的“二十四孝”当中里面的两个人,王祥是一个人,丁楠也是一个人。恰好这个故事我从小也听过,我从五六岁、三四岁就开始听我爷爷讲二十四孝的故事,基本上现在还能记住十几个吧。“孟宗哭竹”,我们现在吃的那个冬笋有一个传说,冬笋又称之为“孝笋”,大家在吃冬笋,那么好吃的味道,听说过吗?孝笋,就是有一个孝子,他的孝心感天动地而长出冬笋来。就是大冬天,寒冬腊月雪花飘飘的时候,他的慈母很想吃笋子,他当时很难过,这么冷的天,哪里有笋子呢!他在竹林里面放声痛哭,难过到极点了!嗨,孝心感动天地就长出了笋子,这就是冬笋。就是这个孝子名叫孟宗,孟子的孟,宗教的宗,他哭出来的,他的孝心感动出来的。其他的很多就不一一列举了。有一个版本,我记不起说的是孝子还是浪子回头的故事,这也是我从小听到的,在这里提一提。有一个儿子,他的父亲在他几岁的时候就去世了,妈妈含辛茹苦把他养大了。他成年了就做家务,种田,耕地,可是好样子没有学到,坏样子学了满身。脾气大得不得了,对他妈妈动辄就打骂,电闪雷鸣的,讲不讲道理都要打都要骂。他妈妈被他打怕了骂怕了,只要他眉梢一动,手一抬,他妈妈就魂不附体。有一天他下地种田,正在那里种田,他突然听到头上鸟叫,他一抬头,看到树上有一个鸟窝,窝里面那个老鸟飞不动了,在里面叫,这个小鸟——它的孩子就飞出去把那个虫子、小米粒找回来一口一口的喂它妈妈。他当时很难过,马上醒悟了:这个鸟都懂得这个道理,我还是个人,我还用这样恶劣的方法对待生我养我的慈母!!这难过怎么办呢,突然一下想起来,我妈妈每天给我送饭,这马上又要给我送饭来了。正想着的时候,老远看着他妈妈走路蹒跚的过来了,远远的来了,提着一个兜子,里面装着饭菜。他一着急,很惭愧,就过去接他妈妈,可是他妈妈不知道他现在已经是改天换地、心里面发生很大变化的一个人,以往都打怕了,这个时候看他一下子冲过去了,打牛的鞭子还拿在手里,这不得了啦!吓得魂都飞出去啦,把那个饭往地上一放,亡命的跑。这一跑老年人哪里来得及呢,慌不择路就跑到一个很高的坎上,一下子就摔下去,当场就摔死了。这个儿子悔到极点了,他就用木头刻了一个妈妈的像供起来。这是我从小听到的一个故事。佛门有一部经叫《地藏经》,也谈孝。还有更多的经典都谈孝,孝为天下第一大善事。连自己的父母都不能善待的人,他说他多善良,这绝对是欺骗人!我们的佛陀讲了一部经叫《父母恩重难报经》,大家有空可以找来看一看。里面列举了十大恩,这里简单的说一说哪十大恩:咽苦吐甘恩,推干就湿恩等等。咽苦吐甘,就是父母亲甘愿自己吃差的,把好的让儿子女儿先吃,让他吃够,他吃得不吃了我才吃,这叫咽苦吐甘。推干就湿就是小孩子夜尿把床尿湿了,尿湿了怎么办呢?爸爸也好,妈妈也好,把湿的那一块我自己来睡,用我的体温把它烤干,让小孩子睡到干的地方去。他再撒一泡尿,我这边烘干了然后又把他拿过来,这叫推干就湿。这些道理出家不出家都要懂。出家是寻求解脱的,连这样的道理都没有搞懂的人能够解脱吗?以六祖大师要去求法之前先把母亲给安顿好了才去的,他这个孝是大孝。我们平常说的孝,实际上还差得远!世间人说:我看破了,我放下了。你看破什么?你放下什么?——五祖大师问六祖大师:你是什么地方人?你来求什么东西?六祖大师说:“弟子是岭南新州百姓。远来礼师,唯求作佛,不求余物!”这就不简单了。同样一个问题我们回答出来是什么答案呢?你来干什么?可能我们一般说的是:我来出家。你为什么出家呢?我看破了。我们一般是这样回答的。他老人家是怎么回答的,弟子是岭南新州百姓,我来礼拜你老人家,唯求作佛,我不是来出家的,我是来成佛的。不求余物,除了佛以外,我什么都不要!呵!这个话你千万不要东施效颦喔!明天就说,你来干什么,我来作佛,我当面就是一耳光,你当什么佛!东施效颦的话那就比东施还痛苦了。我以前遇到一个人来出家,一个女孩子,好多年前。来了以后她说:师父,我什么都看透了,什么都放下了,我也伤心到极点了,我对世间也不留恋了,讲了许多许多彻底决裂的话。讲完以后,我说那好,今天就暂时不给你讲,你回家去把脸洗得干干净净的,把妆也全部洗掉,头发也洗了,把身上的衣服也换了,时髦的衣服也不许穿了,妆也不许化了,身上的戒指、镯子都不要了,透透的洗掉,就是素面,然后再来谈出家的事。她听了以后说“师父,我回去想想吧”。想到现在还没看到人在哪里!(众笑)这么一个简单的事情,多现实啊!是决裂了吗?不是。我们还遇到有些居士,“师父,你出家真有福气啊!师父,听说你弟弟也出家了,你们师兄弟真好啊,大菩萨啊!我要有个儿子我也让他出家了!”真的吗?明天拿他来剃度了,你恐怕马上要跟师父拼命了!(众笑)如果我主动说:“张居士,你那儿子是不是送他来出家啊!”“哦,师父,其它的玩笑可以开,这个玩笑可开不得喔”!所以你们说的那个客气话我都很清楚。五祖大师问的第一句话六祖回答了,然后五祖又怎么说呢?祖言:“汝是岭南人,又是獦獠,若为堪作佛!”句句话都很妙!你是岭南人,岭南人就是广东人;又是獦獠,獦獠两个字带有贬义。什么叫獦獠呢?大概意思就是蛮子。你是广东人又是蛮子,怎么可以作佛呢?!我们听完这句话怎么反应呢?而且五祖大师问话问得怪,你是岭南人,又是獦獠。那么反过来说,我去出家,“你是四川人,四川人怎么可以作佛呢!”可能我们马上脾气就上来了,“这个糟老头子,有什么了不起的”!什么叫禅宗?禅宗就是直指人心,见性成佛。他的每一句话都不给你留情面,打到你的心上,让你没有退路,让你在当下迸出火花。迸出什么火花呢?我们会迸出嗔恨的火花,祖师会迸出智慧的火花。我们迸出贪、嗔、痴的火花,脾气的火花就上来了。“你是广东人”,“你岐视广东人啊”!是不是!“你是东北人”,“我东北人招你惹你啦”!你看什么是直指人心啊!而且还故意贬你骂你,你是个蛮子!呵!这个老和尚怎么这么不讲文明啊!不讲文明!?在禅宗里面有很多时候“不讲文明”,以后我们会提到很多。像你这样的人怎么作得了佛呢?你看六祖大师怎么回答的呢,“人虽有南北,佛性本无南北,獦獠身与和尚身不同,佛性有何差别?”什么叫“当仁不让于师”!!“当仁不让于师”这句话是孔子说的。当在人生最大的智慧、最高的境界面前,弟子都不要谦让给师父。在这个当下没有弟子和师父之分,只有敢承当和不敢承当之分。我们有时候的谦虚就是不应该的谦虚,有时候该谦虚我们又不谦虚,就乱用谦虚。应该谦让的时候我们不谦让,横冲直撞的;可是当不需要我们谦让时——“你怎么作得了佛呢?”“师父说得对,我作不了佛,我什么都不是!”如果是这样的话,你回去吧。是不是!这个就叫乱用谦虚。所以六祖大师说人虽有南北,有南方人、北方人,佛性没有南北,这就是佛法的根本宗旨。天南地北的人,皮肤、人种、语言、高矮胖瘦、男女老少有很多很多差异,但是佛性没有差异!獦獠身与和尚身不同,佛性有何差别?我虽然是个蛮子,长得也不英俊,身体不一样,佛性有什么不一样的!不但当仁不让而且咄咄逼人,还反过来将五祖了。你将我,我还反过来将你呢!可是我们千万不要把这个反将又用错了,如果用错了就变成什么了呢?“汝何方人,欲求何物?”“我是空人!一切皆空!我什么都不求”!如果这样回答,马上就是一个耳光。如今这样的回答多得是呢!有些人就自以为是,我学佛了,我懂几句佛法,佛法讲什么都是空的、无为的、没有的,那么我空了,一切皆空。问他“你是怎么来的”?“我从空而来,我什么都不求,我求空”。你脑子有毛病啊!你空什么,你什么都没空!当年能海上师在世的时候,有一个人也是这么去的,能海上师说:“你贵姓啊?你从哪里来啊?”“我从空而来!”能海上师“啪”的就是一个耳光。“你怎么打我呢?”他着急了,打痛了嘛。“你不是空吗,你还知道痛啊”!所以“空、无”这些概念是不可乱用的。这些概念是透过心性、透过人生的修养而达到的一个状态,令人敬仰的一个状态,而不是乱说、乱空。乱空那叫什么?那叫顽空。“顽固不化”的顽,顽空,这样的空称之为顽空。我们千万不要进入顽空的味道上去了。五祖更欲与语,且见徒众总在左右,乃命随众作务。到这个地方就是两问两答。五祖大师看到他旁边的这些学生、徒弟都引起诧异了,这很正常。非常了不得的一个人站在面前,这一问一答,是他们望尘莫及的境界,当然就引起诧异了。五祖看到这些人诧异就不说话了,就说“你下去吧,安排一个工作,去劳动”。按照我们常人理解,到这个地方也应该差不多了吧,可是六祖大师还有一段精彩的。予曰,予就是我,我说:“惠能启和尚,弟子自心常生智慧,不离自性,即是福田。未审和尚教作何务?”惠能启和尚就是我叫惠能,卢惠能;启禀和尚,弟子自心,我的心里面常常生出智慧来,不离自性,即是福田。我已经透达自性福田这个道理,叫我劳动也好,做什么也好,都是培植福田的,那么你叫我做什么呢!这个有意思。弟子自心常生智慧,我们是“弟子自心常生狡猾,弟子自心常生聪明,弟子自心常生主意”。我们常生智慧吗?没有常生智慧。我们倒是每天、每个小时、每一分、每一秒都生出很多主意,打什么主意?打算计别人的主意。就好象几年前有一个人,他问我“师父,听说学禅宗可以得神通。”我说你怎么知道的,他说他看六祖大师《坛经》里面看到的,六祖大师有神通,有很多祖师都有神通。“师父,你能不能告诉我要怎么修才有神通啊”?我说“你想得神通去干什么呢?”“得了神通就可以去干很多好事啊!比方说我没有神通以前我想帮一个人很吃力,我有神通以后我帮人就很容易啦”。是吗?也许是。也许那一念发心没有打折扣,是真的。可是呢,如果有一天他真的有神通后,他还会去帮助别人吗?简单的说,神通:天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通、漏尽通,除了漏尽通是佛菩萨罗汉才有的,其它五通都是六道众生通过各种方式能够获取的。比方说有一个人他得了神足通,他会做什么?什么叫神足通呀?就是平常说的隐身法。神速就到了,神速就没了。他得了这个隐身法干嘛?偷银行呀,偷保险柜呀,偷珠宝行呀!因为你看不到他,他看得到你,来了,拿了就走了,噫!珠宝就没有啦。(众笑)有了神通以后干两桩事:第一贪,第二嗔。凡夫绝对是这样。贪,用神通去拼命的贪,因为没神通贪不了,没神通你去偷东西人家就抓到你。哎!做梦都想得神通呀!因为得神通可以满足自己的贪欲呀!财、色、名、利通过神通去获取,多好呀!最后就搞得神通没有得到,倒是有点神经了!(众笑)嗔——我要是有了神通以后,看谁敢惹我?两百年前有人骂过我,我现在想起来了,我非打死他不可!有一天有一个人不小心碰了我一下,我想了想打不过他,我忍了,现在我有神通了,我叫他家鸡犬不宁!这就是嗔。凡夫有神通也好,有本事也好,有什么可以仗势的也好,他都是干这两桩事。不会有多大菩提心的,不会去怎么利益天下的,别说那些大口号了,那蒙不了人的。所以佛菩萨是洞察人生宇宙的,有人在佛菩萨面前撒谎说:菩萨啊,盼你老人家赐给我神通吧!菩萨说:你别神经了!(众笑)所以六祖大师在这里说这个话,是脚踏实地的话。从自心深处常常的生出智慧来,不离开自己的本心本性,这就是福田。种福田到哪里去种呢?在心里面去种。所以有这么一副对联,上联是:试问世间人有几个知道饭是米煮;下联是:请看座上佛也不过认得田自心来。试问世间人就是问所有的人,有几个人知道饭是米煮的。“哦!这些和尚吃饱了没事干,尽问些傻话。”很多人会这样说嘛!“这庙里面写些什么对联啊?哪个不知道饭是米煮的?这些和尚是不是修行修得脑子都蒙了,说些傻话出来”!这是透过弦外看弦内,透过弦内看弦外。弦外之音、弦内之音你知道吗?尤其学禅宗更要透过表面现象来听弦外之音。你会听的话,你随时随地你都能开悟,不一定要读《金刚经》你才开悟,也不一定要把佛经在你面前念很多遍。历史上这样的故事太多了。有一个很有名的故事,有一个祖师开悟了,他写了一首开悟的诗。这首诗其实不是他写的,是他照搬过来的。唐朝,中晚唐的时候,有些诗人写那种艳体诗,什么叫艳体诗?就是打情骂俏的诗。这些诗句在一般人眼里就是打情骂俏,可是这位祖师在开悟以后他把一模一样的两句诗来作为他开悟以后的流露。怎么说呢?“频呼小玉原无事,只要檀郎认得声”。这是讲一个小姐、大家闺秀,她心里面暗暗的恋着一个男生,喜欢一个男生,但是不好表达,在封建社会她是不好跑到这个男孩子面前去说“我喜欢你”,过去不是这样的。怎么办呢?这个小姐她有办法。等到有一天,这个男孩子大概是风流倜傥、才华横溢,到她们家来。这个男孩子在院子里面跟其他人说话,根本没有注意这个小姐在她的阁楼、闺房里面,这个小姐要引起那个男孩子的注意怎么办?她就喊她那个使唤丫头的名字,丫头的名字叫小玉。小姐说“小玉啊”。那个丫头说“哎,小姐,什么事呀”?“给我倒杯水”。“小玉呀,给我拿个什么东西来”;“小玉呀,再给我拿个什么东西来”。这个丫环就跑过去跑过来。丫环心里想“今天小姐怎么了?从来没有象今天这样频繁的喊我,要喝水要喝茶你可以自己倒嘛,干嘛喝杯水都要叫我呢”?这句诗的意思就是:频繁的呼唤那个小玉,频呼小玉原无事,没有事情的,是故意的,故意什么呢?只要檀郎认得声。目的是什么啊?目的就是引起那个男孩子的注意,一听到这里喊“小玉啊”,“哦,这里有一个很漂亮的小姐啊”,是要达到这个目的。这位祖师他就用这两句诗来说他开悟以后那种境界。你看看人生何处不开悟呢!要开悟啊,自心常生智慧啊,不要生出狡猾出来,生出聪明出来,生出奸诈出来,生出圆猾、老沉、世故、阴险都不能开悟的,要不离自性即是福田。未审和尚教作何务。老和尚你叫我去做什么呢?五祖说:“这獦獠根性大利,汝更勿言,着槽厂去”。五祖大师这句话就把对话到此为止了。这獦獠,就是这个蛮子,好利害,根性不一样,不要再说了,下去吧,到后面去,安排一点杂务给他做,就打发了。另外一位祖师也有这样相似的公案。有人去拜访他,他说“吃过饭了吗”?“吃过了”。“喝茶去”!“吃过饭了吗”?“没吃呢”。“喝茶去”!旁边有个和尚,说“老和尚你今天怎么老叫人家喝茶去呢”?“你叫什么名字”?“我叫张三”。“喝茶去”!这位祖师是谁呀?不用说大家都知道,赵州祖师。赵州禅师,他就是一句“喝茶去”让很多人开悟了。不要说话了,做事情去。根性非常上上根,上上根要做下下事,“欲成无上菩提,先作众生马牛”!这就是佛门的告诫。要想成就无上菩提,先要给众生当牛做马。欲成无上菩提,先作众生马牛。唉呀,这修行真不好修啊,明天我就到你们家里去做马牛!(众笑)就是我们的福报要一点一滴的积累。所以六祖大师就退到后面的院子里去了。有一行者差能破柴踏碓。有一个比我稍稍早几天来出家、来学佛的一个行者,行者严格的说就是还没有出家、准备出家的人。他就安排我去砍柴,去舂米。六祖大师身体太瘦,他踏舂米的那个翘翘板,他踩都踩不起来。那一头比较重,这一头比较轻,这人一踩翘起来,然后人一松,一下子舂下去,把那个米就舂碎了。六祖大师他身体太瘦,身体轻,踩不起来,怎么办呢?他就找了一块石头栓在自己的腰上,增加重量,让自己重量增加就可以把舂米的那个翘翘板踏起来舂下去、踏起来舂下去,就这样干活。破柴也好,踏碓也好,扫地也好,从古到今的祖师没有哪一个免掉这个过程的。越是了不起的祖师越要做这些事情。我们现在出家,我们现在学佛缺乏这方面的培养。说到底,缺乏这些培养就缺福报了。要修福报来壮大自己的智慧,修智慧来润泽自己的福报。你光有慧没有福你就变成狂慧了。现在具备狂慧的人很多,尖牙利嘴的,可是具备敦实福报的人很少。今天出家,明天最好就受戒,后天最好就讲经,再后天最好就当大和尚了。坐在那里,阿弥陀佛,供养拿来了,阿弥陀佛,红包拿来了。我们有一位老法师讲过一个笑话,他有一天在院子里晒太阳,来了一个人。这个人比老法师的年纪还大,老法师八十多岁了,这个人起码九十多岁了。老法师说你来干什么来了,这个人说我来出家,老法师说,你今天出家,明天就成我师父了。我刚刚听到这个老法师讲这个笑话时我还没太注意,后来我越想越尝这个滋味啊越有一点味道!他虽然没说下句,很妙的把这个下半句给隐藏了。下半句是什么呢?“来养老啊”。就这句话了,是不是啊?佛门不是养老的地方,出家不是来养老的。养老归养老,出家归出家,这是两回事。出家要承担佛法的任务。佛门专门有养老的如意寮、养老院,专门有,那是另外一个概念,是另外一码事。我欠人家一百万块钱,我也出家了,不还了;我昨天杀人了,我也出家了,警察也别抓我了;这成什么话了!!经过八个多月破柴踏碓,就是每天从早上到晚上干这些活,经过了八个多月。有一天五祖大师走到他舂米的这个房子里来了。祖一日,见能曰,对他说“吾思汝之见可用,恐有恶人害汝,遂不与汝言,知之否?”这句话份量不简单。五祖大师说,我觉得你的见解还可以。这就是:万法不离其宗,不离其宗也要演绎万法,需要演绎的过程。五祖大师为什么不跟六祖一见面,就说“你来啦,我传法了,给你了,走吧”?既然是五祖见六祖、六祖见五祖,干脆直接了当见面就说,“好了,你来了,我们上辈子就有缘,我就在这等你了,你们大家看见了吧,我就是五祖,他就是六祖”。是这样吗?佛法她的每一步每一步她要演绎世间法,她离开世间法。世间法的一点一滴才能充分的演绎佛法。你看看五祖大师讲的每一句话都非常实在。我觉得你的见解还可以,但是我想到可能有恶人要害你。这个地方讲的恶人不是佛门以外的恶人。“恶人”这个词语在《坛经》里面出现过好多次,多次出现这个词语,我们一定引起注意。因为有恶人所以才会有佛法的劫难,所以才会导致历代祖师在这些地方非常的警觉。出家了,哪里还有恶人嘛!有这么一个现象是我亲自碰到的。我在大概一九九二年、九三年、九四年那几年的时候,我经常接触到一些海外居士,台湾啦、香港啦、外国啦很多地方的一些居士,华人嘛。刚开始接触的时候有些居士非常爽快,见到师父,“师父好!师父,阿弥陀佛!”一看就是居士。后来发现有些居士不轻易跟师父打招呼了,他也不轻易表露他是居士了。我开始百思不得其解。我说怎么搞的,这些居士神神秘秘的!有时都要很谨慎的跟师父相处一段时间后才说,“师父,我就是个三宝弟子”。再到后来我才慢慢的发现,因为他们受伤了!就是用非常广阔、非常宽宏、非常真诚的一颗学佛的心,就认为:我学佛了,你也学佛了,我皈依了,你也皈依了,我们都是佛弟子,佛弟子跟佛弟子就应该敞开心胸,坦诚相见嘛!是吗?确实,道理上讲是这么回事。可是事实上很残忍,很残忍啦!今天皈依了,明天就成佛了,成佛?成壶!成了一把尿壶!把他在不是佛弟子时达不到的一些目的,他都通过“佛弟子”这个外表、这个招牌来达到。你是一个真诚的佛弟子,那好,我正想骗你呢!不是佛弟子还不那么好骗。你敞开你的心胸,好!我就来欺负你!来骗你这番真诚!这种受伤比在社会上,比不是佛弟子相互之间那种尔虞我诈受伤重很多倍!!因为他披着一个外衣,他装模作样。出家都是来学佛的吗?都是来求无上菩提的吗?你看那个“家”字怎么写的,那个“家”字上面一个宝盖头,下面一个是“豕”,那个字读shi。马、牛、羊、鸡、犬、豕,宝盖头下面关着一只猪,往好的方面说,就是凡是成家的人都是一只可爱的猪,你们都是那头可爱的小猪!(众笑)往好的方面说是这样,往不好的方面说呢,那个家就是另外一个“枷”,枷锁的枷。出家,他出那个枷锁了吗?不是。他是拿着这个枷锁去套别的人,是这么回事。不要轻看了这个出家和学佛,尤其在末法时代。六祖大师所在的那个年代,那个时候是像法时期,是唐朝,一千多年前就有“恶人”,何况现在!所以什么心对什么人,这个也要分清楚。佛门讲对机说法,佛菩萨对我们是对机说法。我们可能也得想一想,我们面对佛菩萨的时候,是真正的佛菩萨的时候,我们就用我们对佛菩萨的姿态去对佛菩萨。他不是佛菩萨你还用对佛菩萨的姿态去对他的话,除非你能承受无穷尽的受伤,除非你有这样的承受力,否则的话还是小心为好。这句话可不是别人说的,从五祖大师的嘴里,这么一个有份量的祖师,从他的嘴里说出恐有恶人害汝,我连话都不跟你说了,你知道吗?我这番用心你理解吗?能曰,惠能祖师说,“弟子亦知师意,不敢行至堂前,令人不觉”。弟子是非常了解师父这番良苦用心的,所以我这么长一段时间我不敢走到法堂面前去,怕引起别人的注意。是啊!连法堂面前都不敢走过去,走过去就会引起很多人注意,注意以后就会有很多不愉快了。接下来,祖一日唤诸门人总来,就是有一天五祖大师把所有的学生、弟子一千多人召集到法堂里面,说,“吾向汝说,世人生死事大。汝等终日只求福田,不求出离生死苦海。自性若迷,福何可救?汝等各去自看智慧,取自本心般若之性,各作一偈来呈吾看。若悟大意,付汝衣法为第六代祖。火急速去!不得迟滞!思量即不中用!见性之人,言下须见。若如此者,轮刀上阵,亦得见之”。说了这段话。这是五祖大师的开示——我向你们说,世间上的人最大的事情是什么呢,大到极点的就两桩事:生,死。所以佛门有这样的开示:“唯有生死真大事,其余都是可商量”。其它的事都可商量,这两件事没有办法商量——生、死。佛门经常挂在嘴边的一句话——要了生死!学佛干什么呢?我学佛要了生死。你出家为什么呢?我出家要了生死。出家是来了生死的吗?很多年前有一个寺院,全国非常有名的一个道场。过去旧社会的时候,有人来出家,不管是什么人,到客堂。知客师父问“你来干什么”?“我来出家”。为什么出家呢?我什么都这样那样的说一番。差不多聊了一阵后,知客师父说,你先坐一会儿,喝杯茶,我有点小事情出去处理一下。这个知客师父跟这个来出家的人说几句话就出去了。这个人就坐在那里。开始都规规矩矩的,两目低垂,这样坐着。坐了十分钟、二十分钟、三十分钟,慢慢的抬头到处看了,东看西看,不老实了。看着看着,这个客堂里面,客堂就是寺院的接待处,客堂里面一个人都没有,就他一个人坐在那个椅子上,东看西看,咦!这是什么东西呀?有点亮,哦,一块大洋,现大洋!有一块现大洋刚好不偏不倚掉在两个办公桌中间的那个缝里面,嵌在那里。这个人看见了,咦,这么大一块大洋呢!走过去,真的是块大洋呢!拿起来,左一看右一看,没人,揣兜里了!揣兜里了,差不多又喝了一会儿茶,又坐了一会儿,那个知客师父从外面走进来了。啊,对不起啊,刚才那个什么事情,我到方丈室去了,或者我到库房去了、我到哪里去了,你还好吧,我去给他们说了一下,说你来出家,都还挺好的。边说这个知客师父就在等待,等待什么呢?等待他的态度呀。说了一会儿,这个人一点反应都没有。这个知客师父话锋一转,说,非常对不起你,我们这个寺院,这个道场经济也比较匮乏,人比较多,物质条件比较艰辛一些。你呢,很聪明,很有才华,在社会上随随便便探囊取物都能捞取一个功名富贵,出家把你给埋没了。你这样有才华的人怎么能随随便便出家了呢,象我们这样没出息的人才出家!你呢,还是回到社会上去,你这样才高八斗、学富五车、文光射斗牛,多好啊,怎么都是出将入相的人嘛!恭维他一番,你还是走吧。这个人,嗯,走了,揣着一块大洋就走了。这样的故事在佛门里面,过去、现在、将来、再将来都有。世间上的人“生死事大”。了生死吗?没有了生死。什么叫生死啊?活了?死了?这个叫生死吗?不是。这个人在这一块大洋面前就“死”了,这就叫生死!这个人在一点蝇头小利面前就“死”了,这就叫生死。是生了还是死了?怎么生的怎么死的?透过没有?这叫“生死事大”!汝等终日只求福田,不求出离生死苦海,其实做到这句话都已经算不错的。我们能够求福田,能够每天,终日就是每天,尽心尽力的去求福田都算不错的了,在我们的境界看来这都算不错了,在五祖大师眼里这样是很差的,很差劲的。只求福田,不求出离生死苦海,因为我们根本就没有认识到生死。自性若迷,福何可救?这个福不能拿来救自性。禅宗里面经常提到的一句话叫做“平常不着急,腊月三十怎么过”。我们读到这句话,千万不要直接了当去想“哦,过年了怎么过”,这句话可不是讲过年!腊月三十是一年的最后一天,你平常不努力,到腊月三十那天怎么过,要听出这句话的弦外之音。自性若迷,福何可救!我们用什么来救我们的自心自性?怎么堕落的?自心自性堕落的。怎么成佛的?自心自性成佛的。“成龙”是自心自性的,“成蛇”也是自心自性的。祖师说一句“照见五蕴皆空”,学生也跟着说一句“照见五蕴皆空”。师父说“要看破呀”,学生也说“要看破呀”。看破了吗?话语是一样的,你照着说一遍就可以了吗?自性若迷,福何可救?汝等各去自看智慧,取自本心般若之性,各作一偈来呈吾看。自看智慧,自己反观内心。说到反观内心,佛门里面有些词语传到社会上去变味了。“回光返照”这个词语就是佛门的词语,这个词语是个非常好的词语,现在变得不伦不类了。回光,不要去照别人。就象我的老师法因老法师他老人家说的一句话:“要多买镜子,少买电筒”。我们是一天到晚买了很多把电筒:这个人不行了,虽然你们看他很漂亮,可是我用放大镜放大一万倍一看,他脸上有一颗麻子!你都放大一万倍了那还不麻子呀!你把人家那颗麻子放大一万倍来看,你怎么不把你的十颗麻子放大一千倍来看呢!看自己用这种方法那还可以。一天到晚拿着一个电筒到处照,这个人也不行,那个人也不行,都不行,就我行!我们以前也说过类似的顺口溜,世间人总是看低别人,总是夸自己,从来不看低自己的。秀才夸自己的文章好:“天下文章数三江,三江文章数我乡,我乡文章数我弟,我给我弟改文章”!绕了多大一个圈,最后还是我最行!要从自性自心里面来看,这样回光返照。回光照自己,不照别人,这是自省内心的一个修养。可这个词语跑到社会上去,回光返照就是完蛋了,“哦,不行了,已经回光返照了”!你懂得回光返照都不错了!不过话又说回来,这也挺有意思的,非要临死了才回光返照,这多惨呀!活着的时候多回光返照几回说不定这个生活品味呀、智慧呀方方面面都会提高一些嘛!为什么要等到临死了才来回光返照呢?——每个人做一首偈来给我看,若悟大意,付汝衣法为第六祖。如果你认识到佛法的大意,佛法大意是什么,大家知道吗?佛法大意是什么?佛法大意就是佛法大意。有些人说佛法是文学,有些人说佛法是哲学,有些人说佛法是艺术,佛法是逻辑学,佛法是诗词歌赋,佛法是建筑,佛法是艺术,佛法是什么都可以;是梅兰竹菊也可以,是雕梁画栋也可以,是山清水秀也可以,都可以;佛法就是佛法。那些是佛法的现象,透过现象显本质。佛法要拿来用,对我自己产生作用,要得到佛法的利益,得到佛法的好处,这才是佛法。火急速去!就是不要停留,不要儿戏,不要等闲来看。不得迟滞,一点都不要停留、耽搁。思量即不中用。大家要把这句话记住,思量即不中用。禅宗里面的话,思考是没有用的,思考的答案全是错的。思量,还有一个词语叫做拟议,拟就是拟定方案的那个拟,议就是议论的议,思量也好,拟议也好,就是你自己想方设法去琢磨呀,去怎么怎么讨论,那些都是错的,那些是不中用的。见性之人,言下须见,真正见性的人当下就见性了。就象那个刀切纸一样,一万张纸,十万张纸放在那里,“咔”,切透了,这就叫见性。我们见不了,我们拿小裁纸刀,一张一张“咔嚓、咔嚓”,这样你见不了性的,可是那个“咔嚓”一刀裁一万张纸,和“咔嚓、咔嚓”一张一张的裁相比,那个一万张是通过一张一张积累到那个力量以后你才有那个本领一刀下去。你没有那个本领时你还得一张一张地裁。所以见性之人,言下须见,若如此者,轮刀上阵,亦得见之。达到这个水平的人哪怕是在战场上刀兵相见的时候。轮刀上阵,指的是上战场,过去的一些将军开悟都是在这种条件下开悟的。有些祖师出家前就是将军出身。王子也好,将相也好,什么职务也好,能够见性的在那个职务上就见性了。能够出家的,你坐在那里你就出家了,不是一定剃了头你才出家!你坐在那里你心里面达到这个出家的状态了,你比那个真正剃了头坐在那里胡思乱想不知道胜过多少倍!轮刀上阵,亦得见之,这是五祖大师出了一个题目让大家来回答,大家也回答一下吧。下次再回答吧,今天就到这里。

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希 望听闻佛法要义。

时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山,请师出。于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人、儒宗学士三十余人、僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。善知识,且听惠能行由得法事意。

释义:那时,六祖大师到宝林寺。韶州府刺史韦琚和他属下一起进山,请大师到城中大梵寺讲堂,为众人讲解佛法。大师上法座。韦刺史及属下三十余人、儒家学士二十余人、僧尼、道、俗共一千多人,大家同时行礼,恳请大师解说佛法精髓。大师告众说:“善知识!能够觉悟的自性,本来清净,只要在日常生活中能够时刻运用这个清净之心,最终可以成佛。

闽南佛学院 济群 禅宗自四祖后,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,四祖道信劝人念摩阿般若波罗密(见《指月录·道信传》卷四)。五祖弘忍创东山法门,普劝僧俗读诵《金刚般若波罗密经》(见《六祖

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛升座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希望听闻佛法要义。

《六祖坛经》是禅宗的至高经典,也是中国历史上唯一一本由中国人写的佛经,同时也是中国佛教唯一一本经书。你肯定要问为什么要叫坛经?这个是因为当时六祖惠能禅师讲法的时候,他坐的地方就叫坛或者坛场,他

六祖坛经笺注序 考唐书方伎传、后魏之末、有僧号达磨者、本天竺国王之子。以护国出家。入南海、得禅宗妙法。自释迦文佛相传有衣钵为记、以世相付受。达磨赍衣钵、航海而来、至梁、诣武帝。帝问以有为之事。达磨不悦。乃之魏、隐于嵩山少林寺。

「菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。」「身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。」「菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?」「一切万法,不离自性。……何期自性,本来清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法!」

卍:迷途经累劫,悟则刹那间。卍:随其心静,则佛土净。卍:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃。卍:心平何老持戒,行直何须坐禅;恩则亲养父母,义则上下相怜;让则尊卑和睦,忍则众恶无喧;若能钻木取火,淤泥定生红莲;苦口的是良药,逆耳必是忠言;改过必生智慧

唐释门人法海录【悟法传衣第一】时,大师至宝林。韶州韦刺史名璩,与官僚入山,请师于大梵寺讲堂,为众开缘说:摩诃般若波罗蜜法。师升座次,刺史官僚三十余人,儒宗学士三十余人,僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。

《坛经》记载“七月一日,集徒众曰:吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。法海上座,再拜问曰:和尚入灭之后,衣法当付何人?师曰:吾于大梵寺说法,以至于今,

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

惠能大师,唐代高僧,广东新兴人。大师出生时,有两位梵僧专程来到他的家中,为他取名“惠能”,并道出名字的寓意:“惠,以佛法惠施众生;能,能做佛事。”大师一生艰苦卓绝,正如他的名字一样,充满智慧与传奇。《六祖坛经》记载了六祖大师的重要人生经历和思

弟子发问:《六祖坛经》中讲到“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在”。“无念为宗,无相为体,无住为本” 这两处的念指啥?有啥不同?恳请师父慈悲开示。大寂法师答:意根起念,是妄念纷飞,真如自性起念,是净念相继。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

《六祖坛经》是六祖所说之法,由门人辑录整理而成的一部典籍,是禅宗最为重要的经典之一,也是汉传佛教中唯一被尊为“经”的祖师著述,可谓“汉传佛教本土化的巅峰之作”。《坛经》亦是中华优秀传统文化的瑰宝,更是一部充满生命智慧的无上宝典。

“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,这是《坛经》一开篇,六祖大师开宗明义开示的禅宗核心智慧。这句话简明清晰,但是内涵极其深刻。“菩提自性”,菩提者,人人本具的觉悟之性,也就是佛性。自性,有两种内涵:一个是教下经常讲的遍计所执自性,即认为万事万物的现象背后有真实的体性,这是我们烦恼、痛苦、流浪生死的根源,正是修行般

当一个人想要消灾灭罪时,该怎么做呢?「拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在」,行布施、做好事、造功德,这些都是修福。修福的人得了福报,但是他的罪业还是存在的。那么,要如何才能将罪业消除?虽然可以借由有形的修福报、求功德来将功折罪,但是它能消除的罪业还是有限。佛经里教我们忏悔、认错可以灭罪,发心立愿也可以灭罪,最重要的,必须做

六祖说,善知识,如果想要学佛修行,在家也是可以的,不是必须到寺院中,也不是必须剃发出家。这就为大众解除了学佛等于出家的误解。同时,也给无缘出家专修的学佛者以信心。在家而能如法修行,就像身处东方的污浊世界,但一心向善,同样可以修习善行,见性解脱。如果来到寺院却不认真修行,就像身处西方清净世界,但内心充满污浊,势必

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

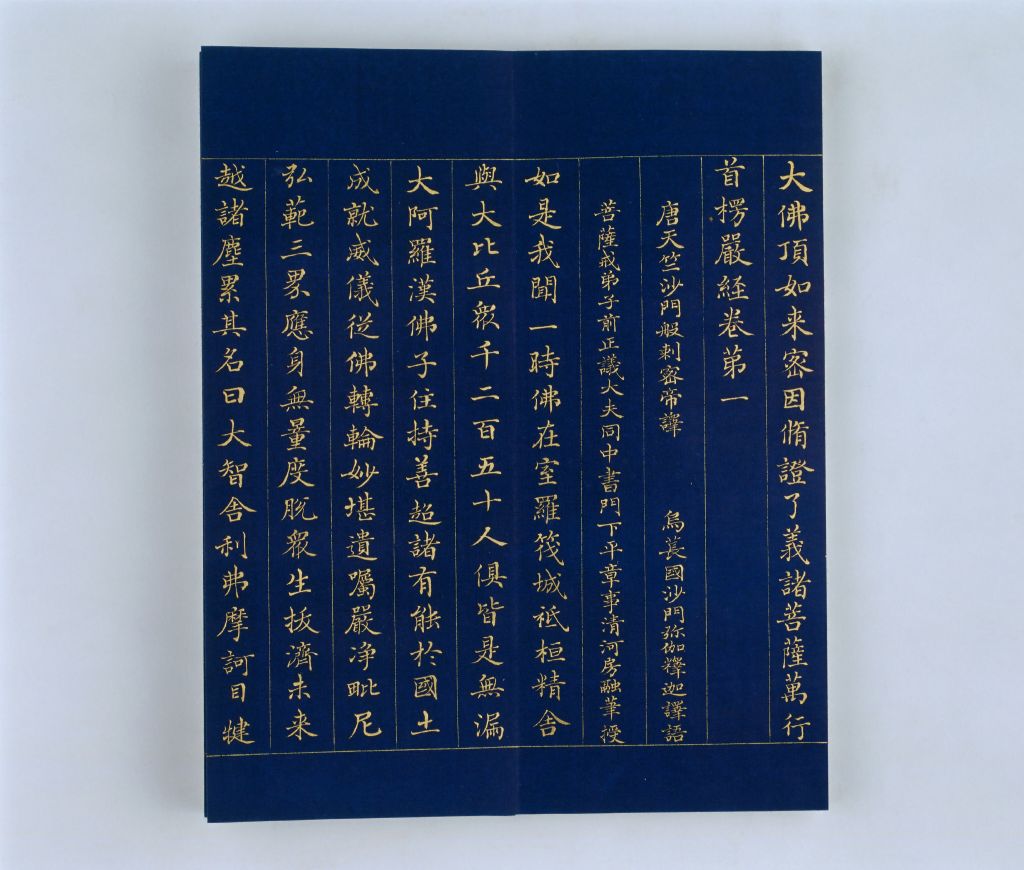

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!