《六祖坛经》第一讲

敬启:我们已经逐步将崇慈法师于2007年正月开讲的《六祖大师法宝坛经》文字资料整理出来,和大家广结法缘!由于法师法务繁忙,“太子佛道场”惠水九龙山九龙寺还在建设当中;加上其他工作原因,讲经的光碟待稍后整理出来再制作流通。敬请期待!谢谢!

我们在新年的开头,在这里开讲《六祖大师法宝坛经》,可以说在我的心里充满了无量的喜悦,无量的赞叹,无量的感恩和无量的庆幸。为什么呢?因为《六祖大师法宝坛经》是一部超越佛法、佛教这个狭隘范畴的经典。我们平常说佛法、说佛教,好像要信仰佛教的人士才讲佛经,才谈到佛经。我们这部《六祖坛经》是超越这个概念的。这部佛经之所以说她有一个特别跟其他佛经不一样的地方,就是她是中国的祖师所讲的、唯一的一部被称之为“经”的这样一部经典。谁都知道,六祖大师是禅宗的六祖大师,《坛经》是禅宗的一部经典。但是我们要知道,《坛经》她既是禅宗的一部划时代重要宝典,她更是一部影响中国佛教史、影响中国文化史、影响中国哲学史乃至影响世界佛教史的这么一部巨著。所以她一千多年以来被佛门人士、文化人士、文人雅客、社会名流、王公贵族、平民百姓赞叹不已,羡慕不已。所以这就是一部让我们感到非常感天动地的宝典。这是一部告诉我们什么是真正文化的经典。我们要知道什么是真正的文化,这部经里头就有非常准确的答案。为什么这样说呢?文化!六祖大师没有文化,但是他最有文化!我们现在的人说“唉,这个人没文化,我比他的文化水平高多了”,这个概念是一个很小的范畴,最多可以解释为“我是高中,他是小学,我是大学文凭,他是高中文凭”,现在人说文化就这么一个范围。可是,按照中国的老祖宗给文化的定义,按照佛门看待文化,“文化”这两个字本身就已经具备它的含义了,文化就是“文而化之”。真正的文化它要符合一个条件,哪个条件呢?“光天照地,继往开来”,符合这八个字(的含义),符合这个条件的,才可以称之为令人敬仰的“文化”。光天照地,就是它的影响、它的功用可以把天地都照亮了,它可以继往圣开来学,继往开来,承前启后,这样的才叫文化!所以《坛经》是告诉我们“什么是真正的文化”的这样一部重要宝典。由于《坛经》从古到今她的知名度、她的影响力非常之高,六祖大师已经被普天之下信不信仰佛教的人都耳熟能详了。本来六祖大师是禅宗的六祖大师,但是普天之下的佛弟子只要一提六祖大师,不用说他是哪个宗派,都知道他是惠能大师,这一点非常令人惊叹!其他宗派都要提这是某宗某宗的第几祖,而六祖大师不用说,我们只要笼统地说《六祖大师法宝坛经》或者说“六祖大师法语”,都会想到就是惠能大师。这么一部了不得的经典,这么一位了不起的祖师,他超宗越派,感天动地!那么,这么一部经典,就不是简简单单拿起来就能读懂的,所以要了解《六祖大师法宝坛经》,我们先了解一下《六祖大师法宝坛经》出世的背景,我们简单地从三个角度来了解一下。

第一个角度,就是国家、社会角度。

六祖大师他生在唐朝,我们要知道那个朝代那个国家社会,是一个什么样的状况。唐朝,我们都知道是我们中国历史上封建王朝当中堪称盛世的一个朝代。唐朝,公元618年建立,907年灭亡,被推翻,它的历史将近三百年。将近三百年的一个封建王朝,它在中国历史上留下很多很多令人炫目、令人赞叹的一些篇章。从佛教的角度来看这个朝代,是怎么回事呢?在中国历史上,能称之为盛世的朝代不多,极其盛世的朝代更少,那称得上极其盛世的朝代,唐朝算一个。所以我们当说到这方面的时候,经常提到“秦皇汉武、唐宗宋祖”。唐朝是继隋朝之后的一个朝代,隋朝是继南北朝的一个朝代。我们说隋唐隋唐,其实隋朝时间并不长,它就两个皇帝,隋文帝、隋炀帝,两父子,三十七年时间,就亡国了。说南北朝,我们现在读过初中、高中的,可能都知道这么一句诗,说佛教,那个时候的佛教是,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,佛教寺庙很多,出家的僧尼也很多。那么,唐朝,它国家统一,国家强盛,国家富裕,老百姓的日子非常好过,称得上政通人和,也称得上繁荣昌盛。用古时候的话说,叫“威加四海,八方来服”。如果我们现在要打个比方说的话,可能那时的唐朝比现在的美国强大多了。那是公元600多年的时候,就那么强大。那时候中国周边的这些国家,有些国家还不是国家呐,算中国的一块领地;有些国家虽然算国家,但是是中国的附属国。什么叫附属国呢?就是附在中国这个强大的帝国身上的这么一个小国家。附属国的地位是很小的,谈不上什么强大的地位,没有军队、没有很多自主权,什么事情都要汇报给中央政府,由中国给他决定。谁要欺负他,中国就派军队去,就给他干预了。东南亚、东北亚这些个国家那时都这样的情况。这个是历史知识。由于国家强大,整个国家的人民也就扬眉吐气。六祖大师生活的这个年代,恰好是唐朝的一个盛世时期到另一个盛世时期所跨越的阶段。唐朝出现了两个盛世时期,叫“贞观之治”和“开元盛世”。贞观之治是唐太宗李世民在位的时候,叫“贞观之治”,贞观年间嘛。开元盛世是唐玄宗李隆基在位的时候。而六祖大师生活的那个年代段落、时间段落刚好在这两个皇帝两个盛世段落期间。那时候中国强大,日本、韩国还有这边的许多国家都派人到中国来留学,来学习中国的先进经验,一边学习一边取经,一边也把中国的好东西顺便捎回去不少,有很多东西就是那个时候从中国传出去的。那个时候对佛教是什么态度呢?国家、社会非常安定、非常祥和,那么他怎么管理,怎么面对佛教信仰这个问题。我们暂时把话说回来,这个老百姓有这么两句话叫“宁做太平鸡犬,不做乱世人民”,可见一个国家,一个社会平安祥和重要到什么程度。宁愿做太平时候的鸡和狗,都不愿做乱世时期的人。那个乱七八糟的年代,战火纷飞的年代,穷困潦倒的年代,乃至于寄人篱下的年代,那个时候的人不如太平时期的鸡狗,这是老百姓总结出来的经验。既然有这么重要,太平年代的唐朝,它怎么样面对佛法信仰的问题,这个我们要清楚。我们要知道那个时候有这个名词——“国师”。就是皇帝以皇帝的名义、以朝廷的名义聘请国师,礼请特别德高望重的高僧,请他做国家的师表,国家的老师,大家都向他学习,以他为人格楷模。然后朝廷对佛教实行了非常完善的“试僧制”管理。什么叫“试僧制”?简单地说,它就相当于佛教的科举制。我们都知道封建社会的科举制,要做官,要得到功名富贵要去考试,要成为佼佼者,拔尖就脱颖而出。那么,佛门那个时候的管理,怎么管理呢?就是试僧制,就是科举制。由于有了试僧制,所以才有了这个东西——度牒,非常完善的试僧制,才有这个度牒。度牒就是剃度出家的一个凭证。度牒是谁给的呢?朝廷给的。不是佛门给的,是政府给的。给了一个凭证,你就可以出家,你就获取了出家的资格。戒牒是佛门给的,度牒是朝廷给的。我们都知道玄奘大师,《西游记》里面的唐僧。我们中国人有点遗憾,记住了《西游记》里面的唐僧,没记住历史上的玄奘大师。真正的玄奘大师那是另外一码事,那是一位非常了不起的高僧。玄奘大师就是被破格录取的。按照年龄他还没到,就是没有到获取度牒的年龄,可是他的智慧到了,国家规定要18岁才可以去考,考和尚,去考当和尚,不是你想当就当。考,考上了,然后你拿到一个凭证。玄奘大师就是13岁被破格录取的。他的智慧一鸣惊人,把那个主考官都吓了一跳,所以破格录取。度牒就是这么回事。直到清朝这个度牒制度才被取消。这个乾隆皇帝他做了一件究竟是好事还是坏事的事情呢?他取消了度牒。他说度牒这个东西限制了人们向往佛法的自由,把它取消吧。这一取消弊端就来了,很多弊端。当然没有取消之前它也有很多弊端,我们看小说,比方你看《水浒传》里面就有贩卖度牒偷盗度牒的现象,那是国家混乱的年代,社会动荡的年代。过去没有照片,那个犯罪分子,他犯罪了,他要逃避,怎么办呢?反正杀一个也是杀,杀两个也是杀。把那个和尚杀了,把身上的度牒——朝廷给的一个身份证拿过来。比方说把我杀了,这个犯罪分子跟我年龄差不多,杀了我以后,他出去见人就说我叫崇慈(众笑)。你看那个《水浒传》里面就是这样干的,贩卖度牒偷盗度牒,乃至于杀僧人拿他的度牒来冒充,这些现象都有,它都出现在动荡的年代。唐朝没有,所以它的管理非常好。这是一个背景,国家社会状态和对佛门的态度,怎么管理的。

第二个背景:文化背景

说到文化,我们作为中国人应该自豪,这绝不是“夜郎自大”。中华民族,中国的老祖宗是非常伟大的。伟大的民族创造伟大的文化,伟大的文化再反过来养育、滋养伟大的民族。中华文明是中华民族创造的,中华民族创造的这个中华文明呢,又不断的滋养、孕育这个民族。这个事实胜于雄辩。四大文明古国:中国,印度,埃及,巴比伦。巴比伦在哪里呢?可能很多人都不知道原来的巴比伦在哪里了,只知道有个巴比伦是四大文明古国之一。消失了,为什么消失了?巴比伦的人没有死光的,不是他的人死光了,是他的文明没有了。文化没有了,文化上彻彻底底的灭绝了,这个民族也就灭绝了。印度文明,现在印度人反过来跟中国人学了,尤其是佛门、佛教;谈印度文明必须要谈到佛教文明,可是现在的印度人还谈得出多少佛教文明呢?谈埃及文明,埃及文明在哪里呢?如今的埃及不是以前那个埃及,如今的希腊也不是以前那个希腊了。所以只有中华民族中国这个国家,她千年万年。她有巨大的包容性,有巨大的融化能力,而且有巨大的感悟能力,你悟不透的他悟透了,你消化不了的他消化得了,这才是她伟大之处。中华文化在中国历史上分若干时期,若干亮点时期,春秋时期就是一个特别特别亮的时期。那是一个产生巨人的年代,产生文化巨人的年代。这也是我们必须要了解一部分,才会由此而了解《坛经》,乃至了解佛教。春秋是周朝末年,周天子名存实亡进入了春秋时期。春秋时期产生了一大批让全世界都仰着看的文化巨人,就是诸子百家。诸子百家当中,儒家、道家为杰出代表。我们现在话题不用拉这么宽,不用去拓展那么大的面积,我们就简单的、非常皮毛的了解一点点。儒家、道家文化是我们中国老祖宗创造的。过去的高僧,他是精通儒家、精通道家乃至于精通诸子百家,而后精通佛法。当这些高僧大德他的著作他的开示,他讲的很多美好的东西,我们如果一点都不知道,那你怎么能领会它的意思呢?“现在”很难读懂“过去”,可能有个问题出在哪里呢?就是用心的不同。过去人呢,他是从不同的角度心系天下,他为自己的成分很少,他为天下的成分很多。不是有那么一句话吗,叫做“假作真时真亦假”!那么反过来说,真作假时假亦真呐。假得太多了,所以连真的也怀疑是假的了,这很自然,可以理解。儒家、道家,这个道家不是道教,这要分别来说。到汉武帝就“罢黜百家,独尊儒术”,就是说汉武帝这个皇帝,他把这些诸子百家都“靠边”了,他特别推崇儒家思想。当然他有他的目的,他有他的想法,这我们不必用太多的精力去想它。儒家思想是以孔子为代表,孔子是我们的圣人,他是文化巨人,他的成就绝对不是我们一般人可以用三言两语就能够乱下定论的,简单地说:他比我们伟大很多万倍。因为儒家思想道家思想经过汉武帝把它定位以后,然后经过两汉、两晋、南北朝到隋唐,经过这些朝代以后,再加上佛法传入了。佛法什么时候传入的呢?两汉之交,西汉末年东汉初期传入中国。佛法是外来文化,中国人不了解。讲外语,讲印度语。初传入的时候,肯定有互相摩擦,你不了解我,我不了解你。举一个很简单的例子,和尚,“和尚”这个名词都是到后来才给定位的,翻译成“和尚”,有时候写和尚的尚是高尚的尚,有时候写上下的上,和上。但是最初翻译到中国来的时候,并不是翻成和尚,它是翻译这个读音,当初翻译过来的时候不是和尚,翻译成这个——乌闍,为什么翻译成“乌闍”呢?因为它读音就是那个读音啊。印度的翻译家,印度的高僧来到中国,对中国的汉字他了解得不多,他就找两个汉字来代替一下,翻译这个读音——乌闍,中国人一看,乌闍,什么叫乌闍?莫名其妙,这就麻烦啦!看不懂,看不懂你就很难让人家接受啊。诸如此类就太多啦!还有“沙门”,我们现在说沙门,都知道是出家人了。可是佛法刚刚传到中国来的时候,沙门不是翻译成沙门,那翻译得可吓人了。翻成什么呢?翻译成“丧门”,中国人一看,吓了一大跳。因为印度的高僧,他对中国的汉字,了解就这两个字,发音刚好合适,就拿来作译音,他可不知道中国人忌讳这两个字。中国人说丧门星,办丧事。沙门两个字是印度语的音译,意思是出家修行的人,心地清净的人,你翻译成丧门,中国人一看,我不要!(众笑)这些笑话很多很多。它有摩擦,有咨询,有讨论,乃至于有辩论,有争论,这很正常。最后互相沟通了,清楚了,哦,原来沙门是这么回事。中国人没接受之前,丧门是干什么的,做丧事的,我家没丧事。懂了,就接受了,慢慢的文化交流了。佛法来到中国,有这么一个传说,“汉明帝,梦金人,求圣教,遣蔡愔”,就是东汉的汉明帝,做了一个梦。说到这个汉明帝呀,我们这里简单地插一句,这是历史知识。我们讲汉明帝也好,汉哀帝也好,唐太宗也好,这个“太宗、明帝”这个字眼,是他死了以后,后人给他的一个封号,不是他活着时候的封号,更不可能唐太宗自己给人家

说“我就是唐太宗呢”,这简直岂有此理。是他死了以后,根据他在世的时候他的功绩,他给国家,给社会,他的成就在哪方面,给他定一个位,叫太宗,或者叫明帝,或者叫哀帝。一般每个朝代到最后完蛋了,就叫哀帝了。很悲哀嘛,要下台了嘛,就叫哀帝了。(众笑)唐哀帝,唐朝到最后也是个哀帝啦。那个宋朝的宋神宗,为什么叫宋神宗呢?他神头神脑的,一天到晚神兮兮的,(众笑)这个定位就定得非常好。这就是死了以后给他的封号。那么汉明帝他做了一个梦,梦到金光灿烂,佛菩萨在他的大殿里面放光。他醒了以后觉得很不可思议,这个梦是什么意思呢,他就问这些文武大臣。文武大臣就给他说,这是一个很好的梦,西方有伟大的圣人,名字叫佛,非常伟大,他的教义对世间人的教化非常好,我们可以去把他们这种教育方式、这个道理请过来。汉明帝说好,就派了中郎将蔡愔,蔡愔这个人是个不大不小的一个官,就派他带着礼品、文件就去了,去了以后就把印度的高僧请到中国来了,有这么一个记载。当然了,在汉明帝之前,也有其他很多高僧通过各种渠道来到中国,之后更多高僧来了。“白马驮经”怎么来的呢?就这么来的。汉明帝梦金人,做这个梦以后,派蔡愔去请高僧过来,印度的高僧迦阇摩腾、竺法兰这两位高僧,带着大量的佛经,用白马驮着经典就来到了中国。来到中国以后,这个中国人呐,礼义之邦,很客气,招待在当时的外交部。古代的外交部它不叫外交部,叫鸿胪寺,鸿胪寺就是外交部。说到寺,寺就是官府机构。过去中国有九个寺,九卿嘛,就是九个部长,每个寺里面有个部长,那个寺是官府机构,衙门,那个官员就相当于现在的部长。比方说大理寺、光禄寺,一直到清朝还在用,大理寺正卿,那就是正部长,就是这意思。高僧来了,住在鸿胪寺里面。但是不能老住在鸿胪寺里面,这外交部要办公啊。所以为了把高僧长期留在中国,就另外修一个寺,叫白马寺,就是现在的洛阳白马寺。白马寺就是中国的第一寺,第一个佛教寺院。就把高僧请到白马寺长期居住弘扬佛法,就这么来的。那是汉朝时候的事,白马驮经。后来陆陆续续更多的高僧来了。直到梁武帝时候,达摩祖师来了。梁武帝,那是南北朝时期了,宋齐梁陈那个时期了。梁武帝萧衍,这个皇帝,他笃信佛教笃信佛法,他对佛法很有研究,对很多经典他都有研究。他有一个太子叫昭明太子,也是很精通佛法理论的。那时候高僧辈出啊,印度的高僧不断地来,中国的高僧不断地涌现出来。经历了这么多朝代以后,到了唐朝它就形成大气候了,有这么一个大气候。天下的道理走到哪里都是这么回事,国家强大了,文化伟大了,成就高了,人家就羡慕你,佩服你,学习你,赞叹你,向你学习向你致敬。如果你不行,你怎么自己夸自己,也不行。唐朝就是一个很实在的例子。所以文化在那个朝代,它形成一个大气候。来中国留学的人,学什么呢?当然学很多东西啦。其中重点就是学佛学,学汉学。大的他也学,这些宏大的东西他也取经;细微的东西,乃至中国人的吃喝拉撒,他都学。你看喝茶,中国唐朝时候的茶道,登峰造极了;中国人的宝贝太多了,好东西太多了,所以随便取一些取到外国去发展一下,就很厉害。那个时候从皇帝大臣到庶民百姓,都有相当深厚的文化底蕴,这样的熏陶。有这样的底子,这就好办了。所以学东西先有底子了,就好培养了。我们把它归纳一下,“三股气蕴养中华”,哪三股气呢?儒,道,释,就是这三股气,这三股气蕴养了中华大地。儒家思想,正气;道家思想,清气;佛门思想,和气。中国人活出了“三口气”!不是争一口气,争气,争气,争了三口气。这“三口气”对个体的人也好,对大的民族也好,它的功效实在不可思议。儒家:认识什么是君子,什么是小人,怎么取,怎么舍;“君子坦荡荡,小人长戚戚”,“君子和而不同,小人同而不和”,处处见到这方面的说法,天长日久就养成一股正气了。道家有一股清气,怎么个清法呢?就是不同浊流,干干净净飘然出尘。所以过去有很多隐士,他隐起来了,他跑到山林里面去,很超脱;他对世间这些名利啦争斗啦,看得很淡了,所以他当了隐士了,这些思想源于道家。然后呢,佛门,和气,佛门这个和气,它是建立在有正气有清气,然后和气。它既有大智若愚的和,也有正邪分明的和。它这个和不是和,和稀泥那个和。这个字可以读多音。你和气,和稀泥,那就完了。和平,祥和,和睦,和谐。前面说了,和而不同,作为一个君子都是这样,君子跟君子相处,他是和而不同。意见,你的意见跟我的意见,保留,但是我们很和睦,互相尊重,君子和而不同。小人就同而不和,小人在一起,我也没意见你也没意见,大家都没意见,是不是没意见?有没有意见呢?老百姓有这么两句话,形容小人跟小人相处,“开始一杯茶,最后一对蜡”,开始喝茶,你好我好大家好,喝茶;最后一对蜡,点一对蜡,干什么?赌咒,指天发誓地赌咒,你咒我我咒你,你要怎么样怎么样,我要怎么样怎么样,两个都骂对方,等于自己骂自己。佛门这个和,和光同尘,和而不同。这是那个年代,有这个文化做底子。我们要知道,当我们在读高僧大德的传记的时候,读高僧大德的著作的时候,里面经常提到说儒家思想不怎么样,道家思想不怎么样,为什么说这样的话呢?他是站在高之又高的境界上,精华当中取精华,他才这样说。我们现在可不能这样说了,因为我们现在连底子都还没有。就好象他已经是博士境界了,他可以说大学不怎么样,高中也不怎么样,初中也不怎么样,他可以说。我们现在连小学都还没读,都还没毕业,我们就说大学不怎么样,博士也不怎么样,这不是脑子有问题了吗?什么样的话,该站在什么样的位置,该在什么时候说,由什么样的人来说,那都不能乱。尤其是一些非常非常厚重的、智慧的话,一定要会听,不在于会说。会说的不如会听的。你怎么会说都不一定说好,而会听这个人可是大智慧的人了,为什么呢?会听的人甚至可以把反话把贬义的话都听出对自己有所启示有所启迪。会听的人,哪怕别人说的是一句无心的话,并没有怎么深奥的东西在里面,可是他会听,他从里面听出一些很智慧的东西,然后对他自己有所帮助,这就好。所以我们了解一下那个时候的文化背景,六祖大师生活在那个年代。

第三个背景,就是佛教状况背景。

那个时候佛教是一个什么样的状况?国家社会、文化,当然了,我们这里把它划成三个角度来说,这三个角度不是割裂的,它互相交融在一起。国家社会肯定有文化,文化里面肯定有佛教,佛教离不开国家社会,不能割裂,割裂了就话都说不通了。佛教内部是一个什么样的状况?从两汉到唐朝,佛法经过了六七百年的时间,也就是说到唐朝的时候佛法已经从印度传入中国六七百年了。唐僧取经,那是唐朝。唐朝之前就已经取经,不少的高僧去印度取经了,不少的印度高僧也来中国传经送宝了。达摩祖师,梁朝时候的人,在唐朝之前,一二百年之前。传入中国六七百年以后,佛法形成了中国特色的佛法。为什么这么说呢?是为了方便大家听懂,这也是事实。佛法在印度是印度的特色,在中国是中国的特色,这并不是什么时髦说法。简单的说,在印度讲印度话,在中国讲中国话这不是中国特色吗!印度塑佛像,他是按照印度人那个审美来塑造佛像的,中国人塑佛像按照中国人的美,最美最美、最高山仰止的相貌来塑造佛像,日本人塑佛像就是日本人心目中最伟大的相貌,这很正常。所以中国特色的佛教形成了,大量经典翻译出来了,很多宗派也建立起来了。我们可以举例,比方说我们现在很多居士大家都在修行的一个法门,叫净土法门——净土宗,净土宗是东晋时期慧远大师创建的,庐山慧远大师,江西庐山,东晋到唐朝好几百年了。还有天台宗,天台宗就是法华宗,智者大师创建的,隋朝时期的智者大师创建的。还有许多其他宗派相继创建。禅宗,也是达摩祖师到中国来以后逐渐创建的,只是说没有象唐朝时候规模那么大,但也有一定规模了。很多帝王都皈依佛门,很多帝王信仰佛法信仰得非常虔诚。最出名的梁武帝,唐太宗,包括那个隋炀帝杨广,杨广这个人挺有意思的,他是个暴君,又说他是个画家,还说他是个文学家,他信仰佛教还信仰得蛮虔诚的,是个复杂型的人。很多帝王信仰佛法,帝王一信仰,王公大臣也跟着信仰,佛法是自己要信不信,而不在于别人信不信。所以帝王信也好、大臣信也好、社会名流信也好,谁信都没关系,我自己有没有认识到佛法?我们应该清楚的考虑这个问题。看上去一派繁荣的景象,看上去一派大家都信佛的景象。可是,问题最怕是“可是”,这个讲话讲到“可是”的时候,一般都是有问题的时候。可是呢,在这个繁荣的背后,有一个不容忽视的情况,这个情况用什么话来总结呢?我们借用一句话,用玄奘大师的一句话来总结来概括。唐太宗有一天曾经问玄奘大师。我们再稍稍多说两句吧。玄奘大师我们以前讲经讲过,他是一位非常了不起的高僧。他到印度取经回中国,唐太宗李世民曾经当众劝他还俗当官,给他高官,玄奘大师非常清醒,婉言谢绝了。这个唐太宗不是假劝而是真劝,不是假给官而是真给官。这个现象有意思吧。我们现在也试一试,你来试一试,你们谁来劝我回家当官吧,劝我也可以,也可以劝别人试试,千万不要一劝我就不见了?!因为玄奘大师有非常非常清醒的智慧,清醒的头脑,所以唐太宗愈加钦佩玄奘大师。他向玄奘大师请教说,当今这个僧界,僧界就是僧人界别,就是佛门里边这些出家人的状况怎么样,玄奘大师用八个字来回答说,“龙蛇混杂,凡圣交参”,龙和蛇混杂在一起,凡和圣掺和在一起,这是玄奘大师的原话。那个时候是像法时期。唐朝时期,按照佛法的三个时期算是像法时期。佛陀住世时的那一千年是正法时代,一千年以后第二个一千年是像法时代,第二个一千年以后还有一万年是末法时代。唐朝正好是像法时代,像法时代的玄奘大师回答皇帝这八个字。其实这八个字并不是什么贬义词,它就是一个很客观的中性词,正法时代可以说都这样。问题在哪里呢?在于比例和里面的含义。“龙”占多少比例,“蛇”占多少比例,凡占多少比例,圣占多少比例,什么样的“龙”,什么样的“蛇”,什么样的凡,什么样的圣,问题在这个地方,有很大的差别。这是玄奘大师回答唐太宗的。末法时代可能这句话体现得尤为突出了。因为有这样一些客观现象出现,所以自然而然在这之前,在这之后,中国历史上出现了也是《坛经》里面多次提到要让我们警觉的一个事情,我们不得不面对的一个事情,这个弯绕不过去,一定要面对的事情,什么事情?就是“法难”!“法难”是什么?就是佛法的灾难,就是佛法遇到的劫难。这是不得不面对的。在六祖大师之前,在六祖大师之后都出现了,非常有名的“三武一宗”。“三武”就是三个皇帝都带一个“武”字,简称为“三武”。魏太武帝,北魏时期,也就是南北朝时期,南朝北朝是对头,对头就是同时出现的,南朝出现了,北朝也出现了,以长江为界,你打我我打你。北魏,西魏,东魏,北齐,北周,那是北朝的五个朝代;南朝宋,齐,梁,陈这四个朝代;北魏出了一个皇帝叫北魏太武帝,他发动了一次“灭佛”运动,消灭佛教的运动。怎么消灭呢?经书要么烧毁要么查封,佛像要打掉,寺院改做其他用途,出家人统统回家,财产充公,就是这样的运动。这个运动是暗无天日的,不是几个和尚受损失,那是全国上下都受损失。北魏太武帝发动了一次,北周武帝也发动了一次,这两次在六祖大师之前。由于这两次的灭佛运动,可以说从宏观到微观起了非常大的震撼效应,引起了方方面面的反思,佛门的高僧大德也在反思。在这之后,又发生了两次,唐武宗,就发生在唐朝了,唐朝的中后期,唐武宗发动了“灭佛”运动。再到后来呢,唐朝灭亡以后,五代十国,进入宋朝那个过渡期,又出现了一个“灭佛”的皇帝,叫后周世宗。后周,梁唐晋汉周,就是五代时期的后梁,后唐,后晋,后汉,后周。如果我们套用一句话说,就相当于司马光在《资治通鉴》里面说的一句话,叫做“后人哀之而不鉴之,亦复后人哀后人而已”。什么意思呢?前车之鉴后人来总结,“哎!悲哀啊,悲哀啊”,总结完了以后自己还不吸取教训,又让后人来对他说“哎!悲哀啊,悲哀啊”,“后人哀之而不鉴之,亦复后人哀后人而已”。这也是一个总结,这个总结也在佛门。为什么会发生“三武一宗”灭佛呢?原因多方面,总结下来不外乎两个方面,一个内忧,一个外患。内忧忧什么呢,就是我前面说的“凡圣交参”。再说明白一点,佛门出了很多“狮子虫”。释迦牟尼佛说的,佛教本身本体像一头智慧的狮子,比喻成一头智慧的狮子。狮子是不容易被征服的。但是谁可以把它征服呢?它自己身上长虫,出败类了。“狮子身中虫,自食狮子肉”,就是吃狮子的肉,喝狮子的血,狮子最后“轰”的倒下了,这是释迦牟尼佛讲的。因为有内忧,然后还有外患。外患是什么呢?挺有意思的。个外患,皇帝信佛法,大臣信佛法,大家都来信佛法,寺院经济膨胀了,发财了,有钱了,有钱了就有问题了。所以有这么一句话,我们在佛菩萨面前拜佛的时候,在信佛的时候,不妨想一想。想什么呢?“师父啊,我早就看空了,我都不爱财了”,真的不爱财了吗?“我捡到十块钱,我都送警察了”,你捡到十万块钱送不送警察呢?“眼睛是黑的,银子是白的,放在口袋里是蛮可爱的”!(众笑)我出家没多久的时候,我有一次回四川,有一个我的老乡,大概距离我家就一两里路吧,他碰到我了,“嗨,你们出家每个月多少钱的工资?”我跟另一个师父刚好同路,我说“我八千,他一万二”!?“是吗?那可好了,我也去出家了”!!当大家都在信仰佛法的时候,就变成一个赶时髦了,凑热闹了。当这个师父成为一个“明星”的时候,“师父,请给我签个字吧!”,“粉丝”就多了,多了以后师父就不清静了,脑袋就要发热了,这原因是什么呢?是因为搞忘了自己是干啥的了。历史上这些非常伤痛的教训,一直在那里警示我们。这正常吗?不正常。不正常该咋办呢?要面对。怎么面对呢?当时由于寺院经济非常富裕,我们举一个例,梁武帝非常信仰佛法,他信佛信到痴迷的程度。他在国家贫困的时候,老百姓没饭吃的时候,他还调拨大量的金钱去塑造一个一丈六尺高的纯金的阿弥陀佛像。这可取吗?大家想一想,这样的信佛是佛菩萨肯定的吗?佛法是关怀众生,佛菩萨渡众生是让众生过上幸福的日子,这是佛法的本怀,这是佛菩萨的本意。民不聊生的时候,社会动荡的时候,拿这么多钱造一个纯金的阿弥陀佛像在那里,我们恭敬佛的人看到佛菩萨像在那里,“阿弥陀佛”,这是佛像,磕头礼拜,可是一万个人就有九千九百九十九个半的人都在惦记着,那是金子啊!哪天我找个锯子把头锯下来卖多少钱,锯只胳膊卖多少钱,他看到的可不是佛像,他看到的是一团黄金啊!很多想逃避税的人,逃避兵役的人,逃避徭役的人,混迹佛门,这事南北朝时期有,东晋时期有,隋朝时期有。因为有这样,所以给佛门带来了很多反面的东西,藏污纳垢了。正好!欲加其罪还何患无辞呢,更何况还有这些弊端的东西,让人羡慕又嫉妒的东西,让人从心里面极度不平衡的东西。人非圣贤,人也非草木,“人非圣贤,孰能无过”,可是当他往不好的方向发展的时候,他就越来越“过”越来越“过”,那就不是孰能无过了,那是非常有过了;“人非草木,孰能无情”,但当这个情发展到一个很不象样子的时候,那就是乱七八糟的情了,他就要干出一些很不成体统的事情了,这是学佛要知道的。这些人逃生佛门混迹佛门,这些正好是借口,所以奸臣谗言,给皇帝上奏折,“啊,这个佛门里面怎么样怎么样”,正好,皇帝也爱钱哪!是不是!梁武帝四次舍身同泰寺,历史上记载的嘛。皇帝当得恼羞成怒,当得气急败坏,他没办法,跑到庙里去出家。舍身了,舍掉天子这个位,跑到庙里当和尚去了。哦,这下大臣可吓坏了,怎么办呢?国不可一日无君,拿钱赎吧,这皇帝值多少钱呢?“万乘之尊”值多少钱呢?拿十个亿吧,拿现在话说我们拿十个亿吧。用十个亿的钱给这个寺院,然后把皇帝赎回来。这皇帝当了没几天,脑子又发热了,又去出家了,大臣们再拿十个亿吧,又赎回来。哦,这下寺院发财喽!发财了就不是好事情了,发财了就惹祸了。这些“法难”的产生,与其说它是奸臣的谗言,与其说它是坏人动的一些脑子,用的一些阴谋诡计,那都是外面的,这些都不要紧,要紧的是自身的问题。自身如果不出问题,他怎么奸臣也好,怎么谗言也好,都不会出问题。自身出问题了,肯定出问题,所以内忧比外患重要啊!我们要想一想啊,为什么要信佛?为什么要出家呢?是啊,放着好好的日子不过,为什么要去出家呢?如果你们哪个要出家的话,我就要问你了,你放着漂亮衣服不穿,放着鸡鸭鱼肉不吃,你干吗要出家呢?你为什么要出家,我为什么要出家?出家应该追求什么?应该把什么东西摆在第一位?把什么东西摆在第二位第三位第四位乃至于没位?如果这些问题不想清楚,糊里糊涂就出家了,那可真是出“冤家”了。太冤了!出家要承担如来家业。如来的家业怎么承担?如来是什么家业?佛陀的家业,如来的家业,众生的慧命。我们说承担如来家业,如来家业是什么家业啊!哦,传给我一百万!?传给我一百万,怎么办呢?如果真是传给我一百万,那就要出现“分赃不平,打破脑门”。这些问题必须要面对哪!必须要思考。历史上有“三武一宗”,我们就在二三十年前有“文革”,文革是“四人帮”搞的。我们不去讨论它,我们要面对的是一个什么问题呢?我们从佛法这个角度,如果再来个“文革”,我还信佛吗?再来个“文革”,你还出家吗?我们的信仰在心里面占多少位置?是啊,玄奘大师,唐太宗皇帝都亲自劝他,还俗吧,给你一个高官了。现在这个时候,如果突然有一个人说“师父啊,你别当和尚了,我给你一百万吧”,“好啊好啊,太好啦”!什么问题都可以轻谈,这些问题要重视。如果不把这些问题搞清楚,想清楚,你读不懂《坛经》,你看不懂六祖,你不知道六祖他伟大在哪里。看《坛经》,就这么看吗,拿起来咣啷咣啷的读!!——从这三个角度我们知道了,六祖大师诞生的背景,《坛经》诞生的背景,接下来我们才可以进入正题讲《坛经》。认识《坛经》,认识六祖,我们下一讲更精彩。

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希 望听闻佛法要义。

时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山,请师出。于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人、儒宗学士三十余人、僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。善知识,且听惠能行由得法事意。

释义:那时,六祖大师到宝林寺。韶州府刺史韦琚和他属下一起进山,请大师到城中大梵寺讲堂,为众人讲解佛法。大师上法座。韦刺史及属下三十余人、儒家学士二十余人、僧尼、道、俗共一千多人,大家同时行礼,恳请大师解说佛法精髓。大师告众说:“善知识!能够觉悟的自性,本来清净,只要在日常生活中能够时刻运用这个清净之心,最终可以成佛。

闽南佛学院 济群 禅宗自四祖后,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,四祖道信劝人念摩阿般若波罗密(见《指月录·道信传》卷四)。五祖弘忍创东山法门,普劝僧俗读诵《金刚般若波罗密经》(见《六祖

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛升座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希望听闻佛法要义。

《六祖坛经》是禅宗的至高经典,也是中国历史上唯一一本由中国人写的佛经,同时也是中国佛教唯一一本经书。你肯定要问为什么要叫坛经?这个是因为当时六祖惠能禅师讲法的时候,他坐的地方就叫坛或者坛场,他

六祖坛经笺注序 考唐书方伎传、后魏之末、有僧号达磨者、本天竺国王之子。以护国出家。入南海、得禅宗妙法。自释迦文佛相传有衣钵为记、以世相付受。达磨赍衣钵、航海而来、至梁、诣武帝。帝问以有为之事。达磨不悦。乃之魏、隐于嵩山少林寺。

「菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。」「身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。」「菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?」「一切万法,不离自性。……何期自性,本来清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法!」

卍:迷途经累劫,悟则刹那间。卍:随其心静,则佛土净。卍:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃。卍:心平何老持戒,行直何须坐禅;恩则亲养父母,义则上下相怜;让则尊卑和睦,忍则众恶无喧;若能钻木取火,淤泥定生红莲;苦口的是良药,逆耳必是忠言;改过必生智慧

唐释门人法海录【悟法传衣第一】时,大师至宝林。韶州韦刺史名璩,与官僚入山,请师于大梵寺讲堂,为众开缘说:摩诃般若波罗蜜法。师升座次,刺史官僚三十余人,儒宗学士三十余人,僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。

《坛经》记载“七月一日,集徒众曰:吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。法海上座,再拜问曰:和尚入灭之后,衣法当付何人?师曰:吾于大梵寺说法,以至于今,

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

惠能大师,唐代高僧,广东新兴人。大师出生时,有两位梵僧专程来到他的家中,为他取名“惠能”,并道出名字的寓意:“惠,以佛法惠施众生;能,能做佛事。”大师一生艰苦卓绝,正如他的名字一样,充满智慧与传奇。《六祖坛经》记载了六祖大师的重要人生经历和思

弟子发问:《六祖坛经》中讲到“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在”。“无念为宗,无相为体,无住为本” 这两处的念指啥?有啥不同?恳请师父慈悲开示。大寂法师答:意根起念,是妄念纷飞,真如自性起念,是净念相继。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

《六祖坛经》是六祖所说之法,由门人辑录整理而成的一部典籍,是禅宗最为重要的经典之一,也是汉传佛教中唯一被尊为“经”的祖师著述,可谓“汉传佛教本土化的巅峰之作”。《坛经》亦是中华优秀传统文化的瑰宝,更是一部充满生命智慧的无上宝典。

“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,这是《坛经》一开篇,六祖大师开宗明义开示的禅宗核心智慧。这句话简明清晰,但是内涵极其深刻。“菩提自性”,菩提者,人人本具的觉悟之性,也就是佛性。自性,有两种内涵:一个是教下经常讲的遍计所执自性,即认为万事万物的现象背后有真实的体性,这是我们烦恼、痛苦、流浪生死的根源,正是修行般

当一个人想要消灾灭罪时,该怎么做呢?「拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在」,行布施、做好事、造功德,这些都是修福。修福的人得了福报,但是他的罪业还是存在的。那么,要如何才能将罪业消除?虽然可以借由有形的修福报、求功德来将功折罪,但是它能消除的罪业还是有限。佛经里教我们忏悔、认错可以灭罪,发心立愿也可以灭罪,最重要的,必须做

六祖说,善知识,如果想要学佛修行,在家也是可以的,不是必须到寺院中,也不是必须剃发出家。这就为大众解除了学佛等于出家的误解。同时,也给无缘出家专修的学佛者以信心。在家而能如法修行,就像身处东方的污浊世界,但一心向善,同样可以修习善行,见性解脱。如果来到寺院却不认真修行,就像身处西方清净世界,但内心充满污浊,势必

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

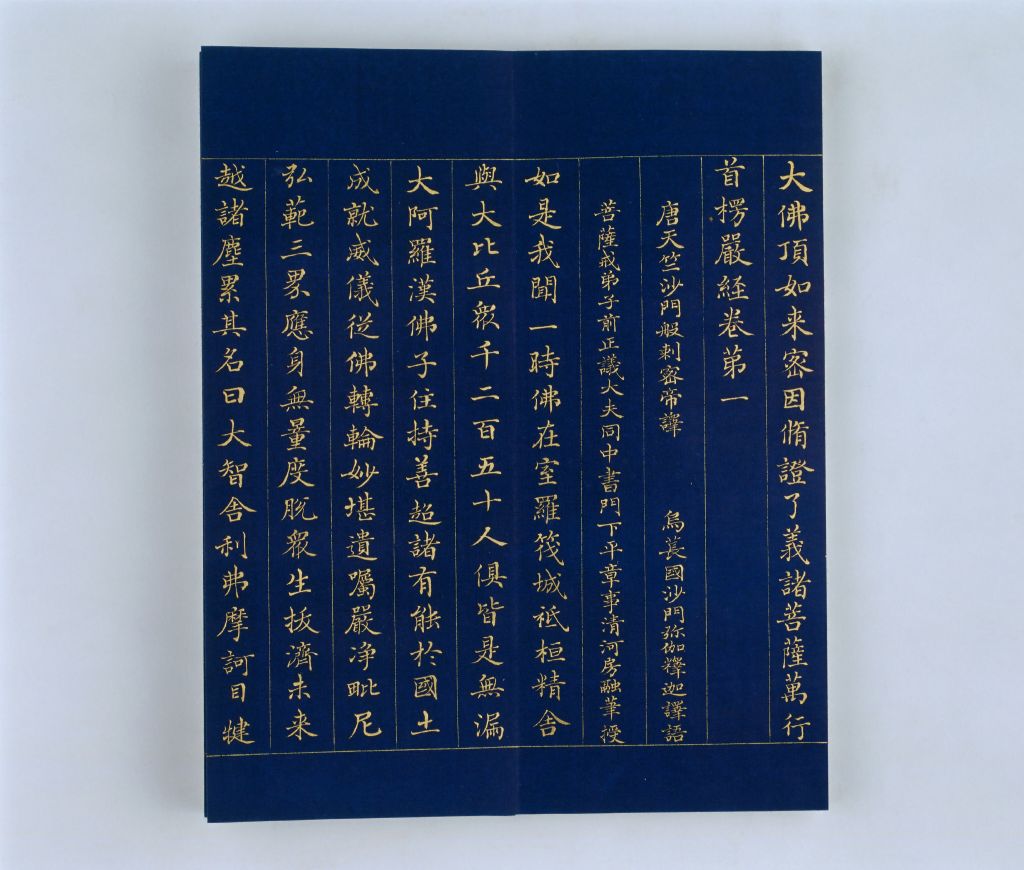

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!