还有,当我们读经的时候,《普门品》上有这段经文:无尽意,观世音菩萨有如是力,若有众生恭敬礼拜观世音菩萨,福不唐捐,是故众生皆应受持观世音菩萨名号……佛言,若复有人受持观世音菩萨名号,乃至一时礼拜供养,是二人福,正等无异,于百千万亿劫不可穷尽。无尽意,受持观世音菩萨名号,得如是无量无边福德之利。

经文当中,都是告诉我们修观音法门能得到无边的利益,能得到菩萨的加持。这类似于药物说明书,一直在展示它的疗效。特别很多西药的药物说明书,它能治流鼻涕、咽喉痛、流眼泪、打哈欠、发热……铺开那个说明书,它里面写的那些化学分子成分表,我们看不懂,也没有人去看,实际上那个才是最重要的。

药理说明比结果说明更重要,但是对于普通用户来讲,没有兴趣了解药理说明,我们只需要结果来说明疗效是什么?有没有疗效?有疗效治什么病?后来的经典,特别是大乘佛教经典,或者以我们这里讲的《普门品》来讲,它就是这样的药品说明书。只有结果,没有过程,甚至没有修行原则,它是在让人跨出第一步。至于跨出第一步以后该干嘛?那念念别的经会知道。你念“观音经”,跟观世音菩萨修行,你只要看疗效就行了。

如果没有照见五蕴皆空的教义做成能力背书,做成药理说明,那这些话说起来,与世俗上的神棍是没有区别的。

我出家20年,建一个道场,好辛苦。不要说经历千辛万苦,反正扒了几层皮了。可是有些人就很方便,比如说王林大师。神棍所需要做的就是,切合实际地给人承诺就行。这招告诉人们,谁都会做神棍,但是要让人家自己能够去学佛、弘法,具有正知正见,这条路千难万阻,可是也弥足珍贵。

所以经典的表达方式是直接的,是直入人心、满足人性的。满足人性的目的,就是先不说别的,你有问题,先帮你解决,是让你升起信心。但是疗效的最终呈现,是需要坚持服药的。我们现在的人却往往没有服药,如果菩萨是医生的话,我们却热衷于念菩萨的名字,阿弥陀佛无上医王,我们天天念,阿弥陀佛,阿弥陀佛……

有个老公嫌他老婆念佛烦死了,然后他仔细观察了他老婆修行的方法,之后他福至心灵,在家里每一分钟喊他老婆一次,她老婆说他烦死了。“我这样喊你都烦啊?你那个嘴巴拉巴拉巴拉念阿弥陀佛,他难道不烦吗?”念佛是记住佛陀的教导,是为了不忘记佛陀的教导而去记住佛陀的名号。然而你只记住了佛陀的名号,只记住了医生,或者更进一步,你会读诵经典,但是经典对于有病的人来讲,它是药方,无论是念药方,还是念医生的名字,最终的目的是要我们坚持服药。可是顾此失彼的地方是,我们忘记了其根本的原因,根本我们需要做的是坚持服药。

你一眼望去现在这些自认为修行得很好的人,有的人甚至一天念十万佛号,一天念十万佛号的人最多只能睡五六个小时,甚至还更少。他们热衷于念佛的名字,热衷于念医生的名字,这没什么不好,但是需要更进一步。那这个药到底是什么?这是一个放在我们面前的非常迫切的问题。

各位,如果学佛三年,你还没有能服药的话,一直在念医生的名字、药方的名字和药物原理上的很多概念,把它弄明白,把佛法当成知识,在浇灌你渴望知识的心灵,而不是渴望解脱的心灵,这就是一个非常大的麻烦。

大乘佛法最殊胜的地方是,通过种种方便,使得人们能够生起对佛法的信念,但是修行的过程是蝶化蛹、蛹化蝶的过程。蛹跟蝶是不一样的生命表现形式,毛毛虫变蛹,蛹变蝶,是不断的锐变的形式。我们的成长,绝对不是按照起步那个时候的那个样子可以成佛的,也绝对不是按照我们现在这个样子能够成佛的,而是要不断地锐意进取。这个锐意是突破自己现在思维的狭隘。

比如说,一开始念佛可以增加信心,增加对药方的信心,后来学会念药方,念药方可以增加对药理的理解。可是对药理的理解,你再熟读三藏十二部经典,最终也要学会吃药才行。最终的解脱是在这里,从这一点上来看,你放眼看去,有多少人入了门?

有人认为皈依是入门,有人认为出了家就入门,有人认为读了佛学院就入门……吃了药才入门,这很重要。这也是在这个阶段,我觉得我作为一个出家人,要努力地呈献给大家的。在修行过程当中,希望让大家能看到不同阶段,我们需要去了知自己修行进展、人生规划的一个很重要的一个节点。

所以服药的前提是信医生、遵医嘱。无论如何信医生,无论如何去遵照医嘱、研究医嘱、研究药方,最终还是要服药。

这是刚才说的大乘经典,这里是以《普门品》为代表的大乘经典,它所表现的这样的一种风格,我们应该如何去理解?

简单的来讲,它是让人们生起信心的。所以从这一点上来讲,如果你修一部经典,一门深入,能不能解脱?每一部经典,对于我们众生的习性是有特别的说明,但是对其他的修行路径不一定做完全的展示。如果读过《普门品》,你知道观世音菩萨能帮助我们,你只有读过照见五蕴皆空的《心经》,你才知道观世音菩萨是如何于生死出入无碍与空性的。如果没有通达空性,怎么于生死救苦救难?这是我们需要去理解的。

还有一个因果的次第。说法,经典是从果到因的,甚至不说原因。与刚才跟大家提到的一样,起信是第一步,能否有这步至关重要,以至于重要到只说这一点而不说其他。《弥陀经》当中,一开篇展示着极乐世界的种种庄严,让大家生起希求之心,你想去吗?泰国游免费,你想去吗?想想想,想的报名,你只要拿到入场券你就能去了。每个人都想,你只要记住昌乐旅行团,找到昌乐旅行团就可以泰国免费七日游,终生游,于是记住这个名字很重要。

那记住这个名字你就去了吗?你还要参与,还要跨出第一步,要跟我们走才行啊。虽然你参团了,在路上掉队了,你怎么解决这个问题?“没问题啊,有导航,到哪里都能够找到回家的路”。你自己有导航仪,不一定要跟着旅行团走。对于一个修净土法门的人来讲,最大的信心就是阿弥陀佛太忙了,要救其他的众生,我们自己去吧,你可以自己去的。

禅宗的祖师甚至讲,净土在此方,此方即是净土,极乐世界是我们造就、建造、开发娑婆世界净土的样板房而已。它是个图纸,不一定要去那里的。这个内在的逻辑每一点都是不一样的。从你要去,再是结伴而行,到你掉队了也能去,到其实不去,我自己这里也可以,到我这里不但自己可以,我还可以让大家一起来修行。会有这样一个过程。

其实净土法门是和尚修的,不是居士修的。你看极乐世界,七重栏楯,七重罗网,微妙香洁,出和雅音,有佛号阿弥陀,今现在说法。这是说的一个庙里有和尚在说法呀,随时来听都有。空调也有,吃饭有人过堂打饭给你吃,想衣衣来,想食食至。这是个道场的建造模型啊,哪里跟居士有关?绝对跟初学是没有关系的。但是经典的表达方式是什么?是在让你起信的基础之上,执持名号,若一日、二日乃至七日,其人心不颠倒,即得往生西方极乐世界。

这句话最狠的地方是,说持佛名号,心不颠倒才能去。有的人只是在想,一日二日乃至七日,临命终时就能去,把心不颠这个核心要素忘记了。特别在大型经典当中,这些核心要素往往都是只言片语,它不跟你讲那么多,讲那么多你害怕,你信心不够,你不愿意去。

就像基金或者股票的投资广告,最后会有一句“基金有风险,投资需谨慎”,这句话说得要很快,实际上这个话最重要,懂吗?

它都是有标准的,而读经,你要读出适合众生根性的那一部分,那一部分你学了以后,是要去弘法的。而适合修行,如法触入空性的这一部分,你学了是要修行得解脱的。如果这个你不弄清楚的话,修行没法修。

所以说法,尤其大乘经典,劝人起信的语境,从经典的表达方式来讲,是从果到因,甚至不说明原因,直接展示结果。所以起信是第一步,是如此的重要。大乘佛教有的经典,甚至完全把注意力放在让众生生起信心这个问题上。结果你认为有信心,菩萨都会来帮你。是的,但你忘记了,有时候菩萨也真的挺忙的,千手千眼,他有百千万亿众生呀。

说法是从结果诱导原因,使人深信,再去修行。而修行则不一样,修行则是有这样的结果,我们要知道从哪条路去往那个结果。这是从因到果,甚至无需结果,脚踏实地地修行,未来就在脚下,不需要说那么多的。这很奇怪,说法只说结果,甚至不需要说原因。

和尚最好把自己扮的像神棍一样,你的信众却越来越多,因为他在别的地方听的法不过瘾,而在你这个地方,你告诉他,“只要听我的,保证你去西方极乐世界”,凡事说这个话的人,信众都特别多,你只要敢讲就行了。碰到我这个不会说法的和尚,我常常说,一眼望去,我能保证那些人不去西方极乐世界,但我不能保证人去。因为他的习性肯定改不了,改不了自然去不了,这我能确定。但都不能保证自己去,还怎么保证其他人去?

所以修行是从原因到结果的路径,甚至不需要结果,为什么?哪个农民在播种的时候,他就想着收获?哪个农民到田里面去看:怎么还不长,怎么还不开花,还不结果?这就不是农民,这就新手上路而已,啥规律不懂,啥经验不懂,他唯一有的只有担忧、害怕和恐惧。付出万一没回报怎么办,这不白忙活了吗?老农民才不会这样想,老农民说:该除草除草,该睡觉睡觉。自然有得收获,自然有收成,不要急,不要干这拔苗助长的傻事。

有了对法义的认知,和对行动的确信,结果是不需要去期待的。它不是个奇迹,它是个自然发生的事件,这是刚才我们说的。

关于灵验,灵验、功德都是大乘经典当中热衷讨论的事情。讨论这些是为了让我们生起信心,但是对于没有信心的人来讲,信心至关重要,那是如获至宝啊。但如果对于有信心的人来讲,信心还要更进一步,叫信解行证,更深入去理解佛法才行。

这是灵验的部分。

原标题:《大悲如观音》第3课丨判断学佛是否入门,唯一的标准是……

文章转自微信公众号:那一座庙

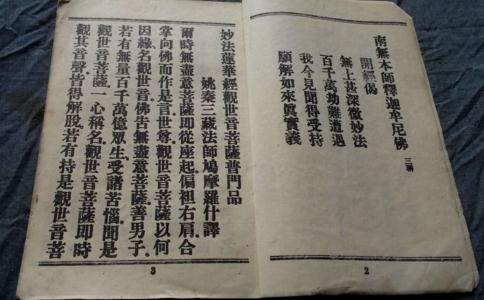

尔时无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,合掌向佛而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得

Mio Fǎ Lin Hu Jīnɡ Guān Sh Yīn P S Pǔ Mn Pǐn 妙 法 莲 华 经 观 世 音 菩 萨 普 门 品 ěr Sh W Jn Y P S 、 J Cnɡ Zu Qǐ , Piān Tǎn Yu Jiān , 尔 时 无 尽 意 菩 萨 、 即 从 座 起 , 偏 袒 右 肩 , H Zhǎnɡ Xinɡ F 、 r Zu Sh Yn : 合 掌 向

开经偈:无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。我今见闻得受持,愿解如来真实意。炉香赞:炉香乍热,法界蒙薰,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃。南无香云盖菩萨摩诃萨。南无香云盖菩萨摩诃萨。

观音发愿文:南无过去正法明如来,现前观世音菩萨,成妙功德,具大慈悲,于一身心,现千手眼,照见法界,护持众生,令发广大道心,教持圆满神咒,永离恶道,得生佛前;无间重愆,缠身恶疾,莫能救济,悉使消除,三昧辩才,现生求愿,咸令果遂,决定无疑,能使速获三乘,早登佛地,威神之力,叹莫能穷,故我一心归命忏悔。十方三世一切佛。一切菩

1、香赞(一遍)【香赞】炉香乍热·法界蒙熏·诸佛海会悉遥闻·随处结详云·诚意方殷·诸佛现全身 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)南无本师释迦牟尼佛(三称)2、杨枝净水赞(一遍)【杨枝净水赞】杨枝净水·遍洒三千·性空八德利人天·福寿广增延·灭罪消愆 火焰化红莲 南无清凉地菩萨摩诃萨(三称)

这时,无尽意菩萨从座位上站起来,裸露右肩,双手合十向释迦牟尼佛致礼,开口言道:“世尊,观世音菩萨以什么因缘,而立名为观世音呢?”释迦牟尼佛告诉无尽意菩萨说:“善男子,如果有无量百千万亿那么多的众生,他们遭受到种种苦恼现在听说过观世音菩萨之后,只要一心称念他的名号,观世音菩萨就会立即观察到这音声,使那些身处苦恼的人都得到解脱

尔时无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,合掌向佛而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得浅处;若有百千万亿众生

每天诵经的数量,应视行人的情况而定,有时间尽量多诵。《普门品》主要宣说观世音菩萨普门示现的种种功德。行人持诵观世音名号应对菩萨的功德有深入的了解,这对培养对观世音菩萨的信心是有巨大帮助的。

学《普门品》,最好能把《普门品》背诵下来,然后行住坐卧都可以诵。比如在乘车时,走路时,无聊时。或者遇到大危难时,一定要诵《普门品》。《普门品》是一部救命经,不仅救我们的色身,而且救我们的法身。要切记。念念从心起,念念不离心。诵《普门品》时也一样。

尔时,无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,合掌向佛,而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨,即时观其音声,皆得解脱。

今天我们要开讲《观世音菩萨普门品》,这一本《普门品》从古至今都把他单独流通出来,原因是观音菩萨的大慈大悲受到老百姓极力的欢迎。为什么会这样?因为老百姓有众多的苦难。所谓家家有本难念的经,人人有一堆说不出的苦。这些苦难自己又不懂得靠内在的修行来化解,所谓内在的修行就是戒定慧,六波罗蜜,慈悲喜舍等等。一个真懂佛法的人他

末学明荙来自四川尼众佛学院,今天与大家分享的题目是“如何建立信仰”,所依经典是《观世音菩萨普门品》。《普门品》是出自大乘《妙法莲华经》中的第二十五品,内容是宣讲观世音菩萨以神通妙智,普门示现,救七难、解三毒、应二求,三十二化身令众生离苦得乐的种种不可思议的境界。当然,对于菩萨的这些不可思议的境界对于大多数人来说,还是比

以前讲过很多法,息灾、增益,包括求子婚姻、事业、钱财。乃至对这些的看法。其实这都属于理性的部分。感性的比它们重要,那就是慈悲心,人和人之间的慈悲相对。我们这时代,人和人接触很多,都是陌生的。那么,如何跟陌生人相处。甚至会碰到很多不讲理的,那怎么办?所以现在为什么要定合同,还是签字,等等。甚至律师行业也特别发达。

普门入于大慈,帮助众生得利乐;观世音入于大悲,寻声救苦。 古德解说慈悲一双,说观世音菩萨寻声救苦的时候,会经常说一个感应的故事。有一位商人,他很信仰观世音菩萨,每一天都会在佛堂里面念诵《普门

【经名】《妙法莲华经观世音菩萨普门品》【解释】“妙法莲华经”:是一经的总题。“观世音菩萨普门品”:是一品的别目。「妙法」:妙法是微妙、深奥、不可心思、不可言议、非常宽广、无穷无尽的法。观世音菩萨,他救七难(救众生的七种难:水难、火难、黑风难、枷锁难、刀杖难、怨贼难、罗刹难);解三毒(解除三种毒:贪、嗔、痴);应二求

普门品感应故事一:李怀瑾,江苏睢宁北乡车家店人。科举考试未能成名,清朝末年兴办学堂,又改为研究医学。一日,忽被恶风所吹,双瞳(音同,瞳孔)反背,经一年多医治,始终不见效果。李自寻思,两眼是终身残废了。一日,想起某书上说:“无垢清净光,慧日破诸暗,能伏灾风火,普明照世间”四句话,治眼疾有灵验,我何不至诚念诵。

刚学佛时,我都会跟大家说,要把普门品背诵下来,然后每天在观音菩萨面前念一卷普门品。为什么呢,因为普门品里面有大秘密。我们虽然天天拜,念,所以,今天因缘成熟了,我就把普门品的秘密告诉大家。 普

普门入于大慈,帮助众生得利乐;观世音入于大悲,寻声救苦。 古德解说慈悲一双,说观世音菩萨寻声救苦的时候,会经常说一个感应的故事。有一位商人,他很信仰观世音菩萨,每一天都会在佛堂里面念诵《普门

许多人都知道念诵《观世音菩萨普门品》,因为观世音菩萨普门品功德殊胜。为什么会有如此高的观世音菩萨普门品功德呢?最简单最直观的原因是因为观世音菩萨是中国家喻户晓的菩萨,也是最多人顶礼膜拜的菩萨。

过年时,到传喜法师那里,看到法师以前曾经提出,大家一起完成十亿遍的《普门品》的共修。还看到法师对《普门品》十分赞叹。内心很法喜。修行不要搞些很高深的理论,应该脚踏实地一些,每天定时定量的,都能

《杂阿含经》卷四中说:“如是烦恼漏,一切我已舍,已破已磨灭,如芬陀利生,虽生于水中,而未曾着水。”意思是说,这样的烦恼等有漏,一切我都已经舍弃了,已磨灭了,已破坏了,就好像芬陀利花,虽然在水中生长,而没有染着于水。

《观世音菩萨普门品》又称《观音经》、《普门品》。原是《法华经》里的一品,由于观音信仰传入中国渐次流行,所以它从汉文译本内分出来,成为便于受持读诵的单行本。本品主要宣说观世音菩萨的普门示现。长行叙述无尽意菩萨和佛的两番问答。初番问答观世音菩萨得名

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

《四十二章经》非一部独立的典籍。根据《四十二章经序》记载,后汉明帝梦见金人,于是遣张骞、秦景、王遵等至大月支国写取佛经四十二章,但不载年月。其内容着重阐发早期佛教宣说的人生变幻、欲望和贪爱之弊,等等,劝导人们放弃世俗,追求出家修道的超世生活。《

《大乘起信论》是佛教的概论之作,它结构严谨、析理清晰,是对隋唐佛教影响最大的一部论著。全书分因缘分、立义分、解释分、修行信心分和劝修利益分5部分,把如来藏思想和唯识说结合为一,阐明“一心”、“二门”、“三大”的佛教理论和“四信”、“五行”的修持方

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《佛说阿弥陀经》一卷,后秦鸠摩罗什译,净土三部经之一。这部经略说西方净土依正庄严等事,令人执持名号,一心不乱,即得往生,最为切要。这部经拣除小善根福德因缘,唯摄一类纯笃之机。各家的注疏主要有:《阿弥陀经义记》1卷,隋智顗说,灌顶记。《阿弥陀经

《阿弥陀经》是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祗园精舍,与长老舍利弗等16位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。阿弥陀经译本有3种:《佛说阿弥陀经》,后秦鸠摩罗什译;《佛说小无量寿经》,刘宋求那跋陀罗译;《称赞净土佛摄受经》,唐玄奘译。

《无量寿经》二卷,又名《大无量寿经》、《大经》或《双卷经》。共有十多种译本,以三国魏国康僧铠所译为通行本。经中说,古代有国王听佛说法出家为僧,名号法藏,曾经发下四十八个庄严佛土、利乐众生的愿望,说是:“十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!