大哉观世音,彻证法界藏;乘大悲愿力,普现诸色相。寻声以救苦,随感而遍应;如月到中天,万川悉印映。良由众生心,与菩萨无二;因其背觉故,遂致成隔异。既遇诸灾难,仰冀垂救援;即此一念心,便契真觉源。以故一起念,念于菩萨名;遂于当念中,蒙救离灾刑。世尊在灵鹫,席宣法华经;无尽意菩萨,以名敬致征。世尊遂略说,现身救苦事;大地举一尘,略示少分义。由是诸众生,得有所怙恃;如天地覆载,如父母抚育。昔有一善士,欲广菩萨慈;泥金书普门,兼绘救苦仪。年代已久远,幸得常保守;故致吴蝶卿,亲获谨承受。欲启世正信,因祈为著语;愿令法界众,同证实相理。乃忘其固陋,略表诸因缘;庶几见闻者,登第一义天。

【若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故。】

事证──觉世经说证:明天启间,杭城大火,有江右商,兀坐危楼,自知莫救。人见白衣大士,洒水楼旁,火熄。众叩作何善?商谢无之。后其叔言:彼父殁,遗产五百金,彼嫡出而长,四弟庶出而幼。彼经商廿余年,积五千金,诸弟婚毕,析产为五均分之,合族义焉。按此一行如是,则其人可知矣。大士感应事迹,多不胜录。当阅本迹感应颂,及灵感录,可知其概。

【若为大水所漂,称其名号,即得浅处。】

事证──夷坚志:宋徐熙载之母程氏,平素敬奉观音。绍兴四年,熙载馆彭大任家,挈二子往。及归,僦(赁也)石镇航船。长江淼漫,三更许,风雨暴至,怒涛拂空,榜人莫呈其技。熙载念父子寄命一叶,脱葬鱼腹,老母谁养?即率同舟齐声持观世音菩萨名。良久,遇巨桑一株,众力挽之,系繂(音律,船上大索也,)泊焉。侵晨视之,则在高沙浦中,不见巨桑。逾日抵家,母迎笑曰:「昨夕梦一媪导汝父子归来,今果然。」始验菩萨垂救也。

【若有百千万亿众生,为求金银等宝,入于大海。假使黑风吹其船舫,飘堕罗刹鬼国,其中若有乃至一人,称观世音菩萨名者,是诸人等,皆得解脱。】

事证──普陀山志:宋徽宗崇宁间,户部侍郎刘达,给事中吴栻,同使高丽。及还,自群山岛,经四昼夜,月黑云翳,冥蒙不知所向。舟师大怖,遥叩普陀,俄神光满海,四瞩如昼,历见招宝山,遂得登岸。又冥祥记:刘宋元嘉间,顾迈舟发石头城,风号浪阔。急诵观音经十余遍,风息浪平,屡闻奇香,遂得安济。

【若复有人,临当被害,称观世音菩萨名者,彼所执刀杖,寻段段坏,而得解脱。】

事证──冥祥记:晋南宫子敖,戍新平,为长乐公所破,合城数千人皆被戮。子敖知不可免,但诚心念观世音。及戮至子敖,群刃交下,或高或低,持刀人忽疲懈,四肢不随。长乐公惊问曰:「汝有何能?」子敖答曰:「能作马鞍。」遂释之。子敖并不知何以作此言。彼造一大士小像,行则顶戴,止则礼拜。

【若三千大千国土,满中夜叉罗刹,欲来恼人,闻其称观世音菩萨名者,是诸恶鬼,尚不能以恶眼视之,况复加害?】

事证──佛祖统纪:梁释慧简,精修戒律,虔诚勇毅,世罕其选。荆州厅事东,有别斋三间,多鬼怪,人不敢入。简居之,自住一间,余安经像。夜见一人,黑衣无目,从壁中出,倚简门上。简心甚了了,但口不得说,遂默念观音圣号。良久,鬼冉冉入壁而没。简徐起澡漱,礼诵如常。次夜梦向人曰:「仆于汉末居此,已数百年,性刚直,多所不堪,君诚净行好人,特相容耳。」遂绝。

【设复有人,若有罪,若无罪,杻械枷锁,检击其身。称观世音菩萨名者,皆悉断坏,即得解脱。】

事证──法苑珠林:晋窦传,河内人,永和中,为高昌步卒吕护俘执之。同伴七人,共系狱,克日将杀。僧支道山,时在护营中,与传相识。闻其被禁,往候之。传谓曰:「今命在顷刻,能相救乎?」山曰:「若至心念观音,必有感应。」传遂专心默念三昼夜,械锁忽自解。传念同伴桎梏,何忍独去,复恳菩萨神力普济。言毕,余人皆以次解脱,遂同遁。众还乡里,咸敬信奉法焉。

【若三千大千国土,满中怨贼。有一商主,将诸商人,赍持重宝,经过险路。其中一人作是唱言:「诸善男子!勿得恐怖,汝等应当一心称观世音菩萨名号,是菩萨能以无畏施于众生,汝等若称名者,于此怨贼,当得解脱。」众商人闻,俱发声言:「南无观世音菩萨!」称其名故,即得解脱。(怨,仇也,冤枉也,世多通用。)】

事证──上海天潼路,蔡仁茂玻璃店主蔡仁初,民十七年二月廿八日,被匪绑去。蔡默念观音,初则车轮胎爆,次则汽油起火。匪乃打蔡三枪,蔡适跳三跳,故无伤,匪遁而蔡归。(闻本人说。)

【若有众生,恭敬礼拜观世音菩萨,福不唐捐。是故众生,皆应受持观世音菩萨名号。】

事证──福报录:杭州徐文敬公,身居台鼎,福慧交修,喜与人讲三教圣贤事迹。集刊敬信录等书,孳孳引人为善。太夫人日诵观世音圣号千声,喜谈因果,家人环听,娓娓不倦。翻刻玉历钞传,愿人改过为善。每遇凶年,必捐资周济亲族,无德色。公子本,官至东阁大学士。疗,官甘肃巡抚。孙以烜,官侍郎。景熹,官盐法道。诸曾孙辈,科第蝉联。

【若有国土众生,应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法。】

经证──大悲咒经:佛在普陀落迦山,观世音宫殿中,与无量菩萨、声闻、天龙八部俱。时观世音,密放神光。众会问佛,佛言观世音菩萨欲安乐诸众生,故放此光。于是观世音先说此咒功德,次说此咒,并说咒之形貌状相,所谓大慈悲等十心,并诸利益。佛言:「此菩萨过去无量劫中,已作佛竟,号正法明如来。为欲发起一切菩萨,安乐成熟诸众生,故现作菩萨。」

【应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法。】

经证──华严经十地品:金刚藏菩萨说第六地已,天女奏乐赞佛。偈曰:威仪寂静最无比,能调难调世应供,已超一切诸世间,而行于世阐妙道。虽现种种无量身,知身一一无所有,巧以言辞说诸法,不取文字音声相。按此下各应身,所引华严经文,虽非观世音菩萨事迹,然于菩萨应现度生之道,大有发明,阅者须注意而圆会焉。

【应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法。】

经证──不空罥索经云:诵是咒者,得二十种利益,复获八法。一者临终见观自在菩萨,作比丘像,现前慰喻。又传灯录,载达磨祖师化后,魏宋云于葱岭见之,世传师为观音化身。又高僧传,记宝志禅师灵迹甚多,梁武帝命张僧繇写师像,师剺面出十一面观音,妙相殊丽,或慈或威,繇不能写,世谓师亦观音化身。高僧传三集,万回师谓:僧伽大士亦观音化身。

【应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法。】

经证──华严经入法界品:海幢比邱,从其额上,出无数百千亿梵天,色相端严,世间无比。威仪寂静,言音美妙,叹佛说法,叹佛功德,令诸菩萨悉皆欢喜。能办众生无量事业,普遍一切十方世界。按海幢比邱,寄位六住,变现如是。况观音以过去古佛,随机示现,岂凡情世智而能测度乎哉!

【应以帝释身得度者,即现帝释身而为说法。】

经证──华严经入法界品:海幢比邱,从其眉间白毫相中,出无数百千亿帝释,皆于境界而得自在。摩尼宝珠系其顶上,光照一切诸天宫殿,震动一切须弥山王,觉悟一切诸天大众。叹福德力,说智慧力,生其乐力,持其志力,净其念力,坚其所发菩提心力,赞乐见佛令除世欲,赞乐闻法令厌世境,赞乐观智令绝世染,止修罗战,断烦恼诤,灭怖死心,发降魔愿。兴立正法须弥山王,成办众生一切事业,如是所作,周遍法界。

【应以自在天身得度者,即现自在天身而为说法。】

经证──华严经入法界品:观自在菩萨告善财言:「善男子!我住此大悲行门,常在一切诸如来所,普现一切众生之前。或以布施摄取众生,或以爱语,或以利行,或以同事,摄取众生。或现种种不思议色净光明网,摄取众生。或以音声,或以威仪,或为说法,或现神变,令其心悟,而得成熟。或为化现同类之形,与其共居,而成熟之。」

【应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法。】

经证──华严经入法界品:善财赞喜目观察众生夜神偈曰:法身恒寂静,清净无二相,为化众生故,示现种种形。于诸蕴界处,未曾有所著,示行及色身,调伏一切众。不著内外法,己度生死海,而现种种身,住于诸有界。远离诸分别,戏论所不动,为著妄想者,弘宣十力法。一心住三昧,无量劫不动,毛孔出化云,供养十方佛。得佛方便力,念念无边际,示现种种身,普摄诸群生。

【应以天大将军身得度者,即现天大将军身而为说法。】

经证──华严经离世间品:普贤菩萨颂菩萨行曰:深知变化法,善应众生心,示现种种身,而皆无所著。或现于六趣,一切众生身,释梵护世身,诸天人众身,声闻缘觉身,诸佛如来身,或现菩萨身。修行一切智,善入软中上,众生诸想网,示现成菩提,及以诸佛刹。了知诸想网,于想得自在,示修菩萨行,一切方便事。

【应以毗沙门身得度者,即现毗沙门身而为说法。】

经证──华严经入法界品:叹菩萨德曰:已得自在清净神通,乘大智舟,所往无碍,智慧圆满,周遍法界。譬如日出,普照世间,随众生心,现其色像。知诸众生,根性欲乐,入一切法,无诤境界,知诸法性,无生无起,能令小大,自在相入。

【应以小王身得度者,即现小王身而为说法。】

经证──悲华经:无诤念王太子,名为不眴,于宝藏佛前发愿云:是诸众生,以亲近恶知识故,退失正法,尽诸善根,摄取种种邪见,以覆其心,行于邪道。愿我行菩萨道时,众生受诸苦恼恐怖等事,无有救护,无依无舍。若能念我,称我名字,为我天耳所闻,天眼所见,是众生等,若不免此苦恼者,我终不成正觉。宝藏佛授记云:汝观众生,生大悲心,欲断众生诸苦恼故,欲众生住安乐故,今当字汝,为观世音。

【应以长者身得度者,即现长者身而为说法。】

经证──华严经光明觉品,偈云:若以威德色种族,而见人中调御师,是为病眼颠倒见,彼不能知最胜法。如来色形诸相等,一切世间莫能测,亿那由劫共思量,色相威德转无边。如来非以相为体,但是无相寂灭法,身相威仪悉具足,世间随乐皆得见。按,初地菩萨,已能百界作佛,况古佛现身之观音乎?故宜以观佛之义观观音也。

【应以居士身得度者,即现居士身而为说法。】

经证──华严经入法界品:海幢比丘,从其足下,出无数百千亿长者居士婆罗门众,皆以种种诸庄严具庄严其身,悉著宝冠,顶系明珠。普往十方一切世界,雨一切宝,一切璎珞,一切衣服,一切饮食,如法上味。一切华,一切鬘,一切香,一切涂香,一切欲乐资生之具。于一切处,救摄一切贫穷众生,安慰一切苦恼众生,皆令欢喜,心意清净,成就无上菩提之道。

【应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法。】

经证──华严经入法界品:遍行外道语善财言:「善男子!此都萨罗城中,一切方所,一切族类,若男若女,诸人众中,我皆以方便,示同其形,随其所应而为说法。诸众生等,悉不能知我是何人,从何而至,唯令闻者如实修行。善男子!如于此城,利益众生,于阎浮提城邑聚落,所有人众住止之处,悉亦如是而为利益。」按遍行外道,寄位十行,所行如是,则观音可知。

【应以婆罗门身得度者,即现婆罗门身而为说法。】

经证──华严经入法界品:海幢比丘从其两膝,出无数百千亿刹帝利婆罗门众,皆悉聪慧,种种色相,种种形貌,种种衣服,上妙庄严。普遍十方一切世界,爱语同事,摄诸众生。所谓贫者令足,病者令愈,危者令安,怖者令止,有忧苦者咸使快乐。复以方便而劝导之,皆令舍恶,安住善法。按,圆教初住菩萨,即以分证法身,非凡情所能测度。况已后之四十位菩萨乎?况古佛示现之观音乎?

【应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者,即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法。】

事证──洱海丛谈,载观音七化:一唐永徽间,化白须老人,戴红莲瓣冠,披袈裟持钵,至农家乞食。二化梵僧持钵,向馌妇乞食。三化梵僧坐宝山磐石上。四化一僧持杖擎钵,牵白犬乞食开南郡。五化僧执杨枝,蹑木屐行走,马追之不及。箭射之,箭皆化为莲华,今洱东所谓莲华菜也。六化游僧,忽腾空现大士相。七化僧名菩提陀诃。此乃节录。

【应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者,即现妇女身而为说法。】

事证──普陀山志:清康熙廿八年南巡,将到禾城,忽见老妪簪红华一朵,独操小舟,直过御舟前。帝问:「何船。」曰:「渔船。」「有鱼否?」曰:「有。」倏不见,悟为大士化身,遂赐帑重兴普陀前后两寺。又梦厂杂著,载汉囗孝子闵贞,欲追摹父母遗像。日虔祷大士前,感大士为现其父母像,得摹以奉祀。其他现女身事甚多,不能尽纪。欲悉知者,可阅观音感应颂,及灵感录。

【应以童男童女身得度者,即现童男童女身而为说法。】

事证──观音感应传:唐元和十二年,陕右金沙滩上,有艳女挈篮卖鱼,人竞欲室之。女曰:「余授经,一夕能诵普门品者事之。」黎明能者二十。女曰:「一身岂能配多夫?请易金刚经。」如前期,能者复居其半。女又易法华经,期以三日,惟马氏子能。迎入门,女即死,糜烂立尽,遂瘗之。他日有僧来访,马氏子引至墓所。僧振锡,墓棺同开,惟黄金色锁子骨存焉。僧曰:「此观音菩萨,悯汝等以化现耳。」言讫,腾空而去。

【应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者,即皆现之而为说法。】

经证──华严经入法界品:遍行外道告善财言:「善男子!阎浮提内九十六众,各起异见而生执著,我悉于中方便调伏,令其舍离所有诸见。如阎浮提,余四天下,亦复如是。如四天下,三千大千世界,亦复如是。如三千大千世界,如是十方无量世界诸众生海,我悉于中随诸众生心之所乐,以种种方便,种种法门,现种种色身以种种言音而为说法,令得利益。」

【应以执金刚神得度者,即现执金刚神而为说法。】

经证──华严经世主妙严品:妙色那罗延执金刚神赞佛偈曰:汝应观法王,法王法如是;色相无有边,普现于世间。佛身一一毛,光网不思议;譬如净日轮,普照十方国。如来神通力,法界悉周遍;一切众生前,示现无尽身。如来说法音,十方莫不闻;随诸众生类,悉令心满足。

【假使兴害意,推落大火坑;念彼观音力,火坑变成池。】

事证──现果随录:明徽人汪姓者,家居昆山,持斋三年,拟至普陀进香。某年元旦,已束装下船矣,忽店旁火起,急报促回。汪曰:「吾积诚三载,方朝菩萨,岂以一店易吾志乎?纵被毁,吾不归矣!」竟扬帆而去,进香毕,回昆见四面店屋,俱成焦土,汪店楼房,巍然独存,万人惊叹。又高僧传二集:北魏释法智为白衣时,行泽中,忽遇猛火延烧,四面俱至,自分必死,惟至心诵观世音。俄而火过,草无遗茎,惟智容身地未延及。

【或漂流巨海,龙鱼诸鬼难;念彼观音力,波浪不能没。】

事证──法苑珠林:晋徐荣,山东琅玡人,尝至东阳,还经定山,舟人不习水道,误堕洄洑中,垂欲沉没。荣无复他计,惟至心呼观音名,须臾如有数十人齐力牵引者,顷时涌出洄洑中。沿江而下,日已暮,天大昏暗,风雨均厉,前驶不知所向,而涌浪转盛,船几欲覆。荣至心诵佛经不辍,忽见山头有火,烈焰炽盛,彻照江心,回舟趋之。安然达岸,既至,光息,无复所见。明日问浦中人,昨夜山上是何火,皆云无之,乃知佛力冥佑也。

【或在须弥峰,为人所推堕;念彼观音力,如日虚空住。】

事证──异谈可信录:明沈文崧,宰山左。有同官某,亲老无子,将奉差西藏。沈慨然代往,跋涉险阻,三年始归,闻者叹其高义。随仆夏祥最忠,一日晦雾,至陡[土+反],下临深涧万丈。二仆堕涧,沈马足已陷,忽仰见云雾中大士手持青莲,向沈指导,俄顷身已越涧至平地。痛丧二仆,久之昏黑,闻人语声,急呼之,则夏祥独至矣。问何能来?曰堕涧时,有绿毛人长丈余,自涧中负出。主仆相抱大哭。高文良公为绘大士像,书年月纪之。

【或被恶人逐,堕落金刚山;念彼观音力,不能损一毛】

事证──冥祥记:晋潘道秀,从军北征失利,至心念观世音,梦寐辄见菩萨在前后。后南奔,迷不知道,于山中空际忽睹圣容,如今行像,指示归路。秀作礼罢,遂不见,得归路还家。又,异谈可信录:贵州修文县白水洞,产水银,夫役千余,岩下居民数百户。洞前二里许有溪,忽来一美妇,浴其中,乳垂至脐。居民空室趋观,甫近溪,轰然岩塌,庐舍俱陷,浴妇竟杳无踪,方悟大士化身拯众。

【或值怨贼绕,各执刀加害;念彼观音力,咸即起慈心。】

事证──慈恩法师传:师度玉门关,晚宿沙漠中。相从之胡人石磐陀者,忽心变,拔刀起向法师。师起,念观世音菩萨。胡见已还卧,师与马令去。又,天竺志:黄巢作乱,所过杀戮甚多。至杭,老稚数百万,泣拜大士,愿垂慈佑。及钱镠与战,闻空中念佛声,仰视云端,旌幢宝盖,拥护大士。其火首金刚、天龙、修罗等众,扈从无算。缪兵见之,勇气百倍,巢曰:「佛士也!」遂遁去。

【或遭王难苦,临刑欲寿终;念彼观音力,刀寻段段坏。】

事证──齐书:孙敬德防北陲,造观音像礼事之。后为劫贼横引,断死刑,其夜礼忏流泪,忽如梦,见一僧,教诵救苦观音经千遍,得免苦难。敬德诵至临刑时,足千遍,刀斫折为三段。三换刀,折如初,丞相高欢表请免刑,遂得放归。又,高僧传二集:唐靺鞨人帝示阶,逃入高丽,拾得二寸许铜像,不知何神,安皮袋中,饮啖酒肉亦祭之。高丽疑是细作,斫之,三刀不伤。出像,背有三刀痕。曰此佛像,可往唐国咨问。阶乃于幽州出家。

【或囚禁枷锁,手足被杻械;念彼观音力,释然得解脱。】

事证──法苑珠林:唐董雄,贞观中为大理丞,幼奉佛素食,因坐李仙童事,与王忻等数十人同系狱。雄专念普门品,锁自解落在地,钩连不开。即告御史张守一验之,错愕良久,重锁严封而去。雄仍诵,锁复解堕地有声,朱封如故。忻初不信佛,其妻诵经,辄诮曰:「何为异端所媚?」及见雄事始知佛力广大,深悔不信之咎,因虔诵菩萨名,锁亦脱。一时台中内外闻者奇之,同狱囚俱获免。

【咒诅诸毒药,所欲害身者;念彼观音力,还著于本人。】

事证──南五台山示迹记:隋仁寿中,山有毒龙,变作道士,卖药于京都。服之,立刻升天,实以妖通置于山中龙窟而食之。忽来一僧,结茅峰顶,伏彼妖通,使安窟穴,民被庇荫,入道者众。次年六月十九入灭,及茶毗时,东峰上现金桥,列诸天众,音乐天华,异香馥郁。南台百宝灿烂,广莫能知,于烟云之间,现自在端严之相,慈容伟丽,璎珞珠衣,焕然对目,始知观音大士示迹也。

【或遇恶罗刹,毒龙诸鬼等;念彼观音力,时悉不敢害。】

事证──夷坚志:族人洪洋,夜归,忽大声发山涧,如数十本巨木摧折,亟下轿谋避处,而物已来前,身长三丈,从顶至踵,皆灯也。洋素持大悲咒,急诵之,物植立不动。洋丧胆仆地,然诵咒不辍,物乃退,曰去矣,径入畈下民家而没。洋归,得病而愈,二轿夫竟死。后访民家,一门死于疫,始知物乃疠鬼也。

【若恶兽围绕,利牙爪可怖;念彼观音力,疾走无边方。】

事证──南海慈航:明闽人雷法振,烧炭为业。家有鸭栏木,纹理精细,欲刻大士像,未果。一日入山烧炭榛葬丛中,突一虎来搏。忽有绰约妇人,当虎叱之,虎慑伏叩首退。振拜问姓名,曰:「身是君家鸭栏木耳。」遂不见。振感悟,择吉雕刻,终身持斋顶礼。又,太平广记:唐王令望还卯州临溪,路极险阻,忽遇猛兽,震怖非常。急念金刚经,猛兽熟视,曳尾而去。须知念观音,比念金刚经,理无优劣,事更简易。若逢险难,尤宜专念观音。

【蚖蛇及蝮蝎,气毒烟火然;念彼观音力,寻声自回去。】

事证──谈薮:宋赖省干,以妖术杀人祭鬼,于浙中买十余岁童女以供用。一女之母奉大士,随之习念心经。至轮祭时,沐浴妆饰,锁空宅中。女自分必死,一心诵经,夜半,有物自天窗下,光闪如电。急诵揭谛咒,口中忽出光,物欲进复却。女口中光渐大,射物铿然有声,仆地。值逻卒过,女呼杀人,卒破壁出女,见一大白蟒死矣。捕赖及家人,依法治之。

【云雷鼓掣电,降雹澍大雨;念彼观音力,应时得消散。】

事证──山西蔚州,夏秋间,每雨必有小雹。其地各村小庙中,必有僧住,自夏至秋收时,不许闲人入庙,甚严肃。僧每日按时诵经咒,名为念苗经,若逢天浓阴,云现凶象,虽非诵经钟点,亦必特为虔诵,以期不至雨雹坏稼也。余于清光绪十三年,朝五台,至其地,住月余。见凡雨必有小雹,如小豆者少许,问其邑人,遂知诵经止雹之事。释印光识。

【诤讼经官处,怖畏军阵中;念彼观音力,众怨悉退散。】

事证──天竺志:吴越王钱镠,起自草野,誓奠东南,犹豫未决。夜梦一妇人谓曰:「汝慈悲不杀人,将藩翰一方,中原天子五易姓,汝之疆土自若,子孙绵远,封侯拜相,廿余年当觅我于天竺山中。」镠自是所向无前,屡有神助,故书之于册,昭示子孙,世世崇祀。又,越州董昌作乱,镠祷大士,乃出兵。对敌之际,空中闻万骑驰骤之声,昌一见褫魄,不接战即败走,而全越底定。

尔时无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,合掌向佛而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得

Mio Fǎ Lin Hu Jīnɡ Guān Sh Yīn P S Pǔ Mn Pǐn 妙 法 莲 华 经 观 世 音 菩 萨 普 门 品 ěr Sh W Jn Y P S 、 J Cnɡ Zu Qǐ , Piān Tǎn Yu Jiān , 尔 时 无 尽 意 菩 萨 、 即 从 座 起 , 偏 袒 右 肩 , H Zhǎnɡ Xinɡ F 、 r Zu Sh Yn : 合 掌 向

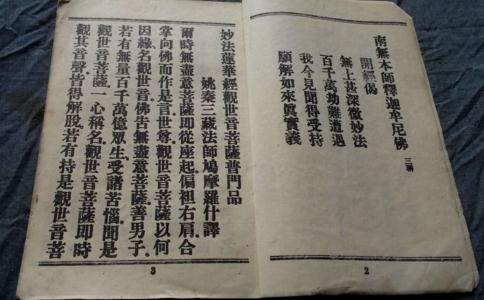

开经偈:无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。我今见闻得受持,愿解如来真实意。炉香赞:炉香乍热,法界蒙薰,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃。南无香云盖菩萨摩诃萨。南无香云盖菩萨摩诃萨。

观音发愿文:南无过去正法明如来,现前观世音菩萨,成妙功德,具大慈悲,于一身心,现千手眼,照见法界,护持众生,令发广大道心,教持圆满神咒,永离恶道,得生佛前;无间重愆,缠身恶疾,莫能救济,悉使消除,三昧辩才,现生求愿,咸令果遂,决定无疑,能使速获三乘,早登佛地,威神之力,叹莫能穷,故我一心归命忏悔。十方三世一切佛。一切菩

1、香赞(一遍)【香赞】炉香乍热·法界蒙熏·诸佛海会悉遥闻·随处结详云·诚意方殷·诸佛现全身 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)南无本师释迦牟尼佛(三称)2、杨枝净水赞(一遍)【杨枝净水赞】杨枝净水·遍洒三千·性空八德利人天·福寿广增延·灭罪消愆 火焰化红莲 南无清凉地菩萨摩诃萨(三称)

这时,无尽意菩萨从座位上站起来,裸露右肩,双手合十向释迦牟尼佛致礼,开口言道:“世尊,观世音菩萨以什么因缘,而立名为观世音呢?”释迦牟尼佛告诉无尽意菩萨说:“善男子,如果有无量百千万亿那么多的众生,他们遭受到种种苦恼现在听说过观世音菩萨之后,只要一心称念他的名号,观世音菩萨就会立即观察到这音声,使那些身处苦恼的人都得到解脱

观世音菩萨普门品讲解

尔时无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,合掌向佛而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得浅处;若有百千万亿众生

每天诵经的数量,应视行人的情况而定,有时间尽量多诵。《普门品》主要宣说观世音菩萨普门示现的种种功德。行人持诵观世音名号应对菩萨的功德有深入的了解,这对培养对观世音菩萨的信心是有巨大帮助的。

学《普门品》,最好能把《普门品》背诵下来,然后行住坐卧都可以诵。比如在乘车时,走路时,无聊时。或者遇到大危难时,一定要诵《普门品》。《普门品》是一部救命经,不仅救我们的色身,而且救我们的法身。要切记。念念从心起,念念不离心。诵《普门品》时也一样。

今天我们要开讲《观世音菩萨普门品》,这一本《普门品》从古至今都把他单独流通出来,原因是观音菩萨的大慈大悲受到老百姓极力的欢迎。为什么会这样?因为老百姓有众多的苦难。所谓家家有本难念的经,人人有一堆说不出的苦。这些苦难自己又不懂得靠内在的修行来化解,所谓内在的修行就是戒定慧,六波罗蜜,慈悲喜舍等等。一个真懂佛法的人他

末学明荙来自四川尼众佛学院,今天与大家分享的题目是“如何建立信仰”,所依经典是《观世音菩萨普门品》。《普门品》是出自大乘《妙法莲华经》中的第二十五品,内容是宣讲观世音菩萨以神通妙智,普门示现,救七难、解三毒、应二求,三十二化身令众生离苦得乐的种种不可思议的境界。当然,对于菩萨的这些不可思议的境界对于大多数人来说,还是比

以前讲过很多法,息灾、增益,包括求子婚姻、事业、钱财。乃至对这些的看法。其实这都属于理性的部分。感性的比它们重要,那就是慈悲心,人和人之间的慈悲相对。我们这时代,人和人接触很多,都是陌生的。那么,如何跟陌生人相处。甚至会碰到很多不讲理的,那怎么办?所以现在为什么要定合同,还是签字,等等。甚至律师行业也特别发达。

说起观世音菩萨,通常大家能想到的就是观音菩萨的大慈大悲、救苦救难,只要我们诚心忆念,观世音菩萨就会来帮助我们。但是观世音菩萨为什么能有千手千眼、寻声救苦的能力?为什么观世音菩萨的影响这么深广,几乎全球各地都有观音信仰?为什么是观音菩萨而不是其他菩萨?观音菩萨的耳根圆通法门到底有什么神奇的地方?

普门入于大慈,帮助众生得利乐;观世音入于大悲,寻声救苦。 古德解说慈悲一双,说观世音菩萨寻声救苦的时候,会经常说一个感应的故事。有一位商人,他很信仰观世音菩萨,每一天都会在佛堂里面念诵《普门

【经名】《妙法莲华经观世音菩萨普门品》【解释】“妙法莲华经”:是一经的总题。“观世音菩萨普门品”:是一品的别目。「妙法」:妙法是微妙、深奥、不可心思、不可言议、非常宽广、无穷无尽的法。观世音菩萨,他救七难(救众生的七种难:水难、火难、黑风难、枷锁难、刀杖难、怨贼难、罗刹难);解三毒(解除三种毒:贪、嗔、痴);应二求

普门品感应故事一:李怀瑾,江苏睢宁北乡车家店人。科举考试未能成名,清朝末年兴办学堂,又改为研究医学。一日,忽被恶风所吹,双瞳(音同,瞳孔)反背,经一年多医治,始终不见效果。李自寻思,两眼是终身残废了。一日,想起某书上说:“无垢清净光,慧日破诸暗,能伏灾风火,普明照世间”四句话,治眼疾有灵验,我何不至诚念诵。

刚学佛时,我都会跟大家说,要把普门品背诵下来,然后每天在观音菩萨面前念一卷普门品。为什么呢,因为普门品里面有大秘密。我们虽然天天拜,念,所以,今天因缘成熟了,我就把普门品的秘密告诉大家。 普

普门入于大慈,帮助众生得利乐;观世音入于大悲,寻声救苦。 古德解说慈悲一双,说观世音菩萨寻声救苦的时候,会经常说一个感应的故事。有一位商人,他很信仰观世音菩萨,每一天都会在佛堂里面念诵《普门

许多人都知道念诵《观世音菩萨普门品》,因为观世音菩萨普门品功德殊胜。为什么会有如此高的观世音菩萨普门品功德呢?最简单最直观的原因是因为观世音菩萨是中国家喻户晓的菩萨,也是最多人顶礼膜拜的菩萨。

《杂阿含经》卷四中说:“如是烦恼漏,一切我已舍,已破已磨灭,如芬陀利生,虽生于水中,而未曾着水。”意思是说,这样的烦恼等有漏,一切我都已经舍弃了,已磨灭了,已破坏了,就好像芬陀利花,虽然在水中生长,而没有染着于水。

《观世音菩萨普门品》又称《观音经》、《普门品》。原是《法华经》里的一品,由于观音信仰传入中国渐次流行,所以它从汉文译本内分出来,成为便于受持读诵的单行本。本品主要宣说观世音菩萨的普门示现。长行叙述无尽意菩萨和佛的两番问答。初番问答观世音菩萨得名

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

《四十二章经》非一部独立的典籍。根据《四十二章经序》记载,后汉明帝梦见金人,于是遣张骞、秦景、王遵等至大月支国写取佛经四十二章,但不载年月。其内容着重阐发早期佛教宣说的人生变幻、欲望和贪爱之弊,等等,劝导人们放弃世俗,追求出家修道的超世生活。《

《大乘起信论》是佛教的概论之作,它结构严谨、析理清晰,是对隋唐佛教影响最大的一部论著。全书分因缘分、立义分、解释分、修行信心分和劝修利益分5部分,把如来藏思想和唯识说结合为一,阐明“一心”、“二门”、“三大”的佛教理论和“四信”、“五行”的修持方

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《佛说阿弥陀经》一卷,后秦鸠摩罗什译,净土三部经之一。这部经略说西方净土依正庄严等事,令人执持名号,一心不乱,即得往生,最为切要。这部经拣除小善根福德因缘,唯摄一类纯笃之机。各家的注疏主要有:《阿弥陀经义记》1卷,隋智顗说,灌顶记。《阿弥陀经

《阿弥陀经》是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祗园精舍,与长老舍利弗等16位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。阿弥陀经译本有3种:《佛说阿弥陀经》,后秦鸠摩罗什译;《佛说小无量寿经》,刘宋求那跋陀罗译;《称赞净土佛摄受经》,唐玄奘译。

《无量寿经》二卷,又名《大无量寿经》、《大经》或《双卷经》。共有十多种译本,以三国魏国康僧铠所译为通行本。经中说,古代有国王听佛说法出家为僧,名号法藏,曾经发下四十八个庄严佛土、利乐众生的愿望,说是:“十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!