自有华译心经以来,古今缁素读诵其文,讲解其义的大德,不知凡几;注解本经的作者,亦不下三数百家:解文则各抒心得,互竞其美;释题则深浅互异,广略不一。然虽各据所说,发挥其义,而在形式上解题的方式,以依智者大师五重玄义的规模为多。现为便利说明起见,亦采用其方式;不过笔者浅识,重在说明,有理可知,无玄可谈,故把「玄义」易为「意义」了。

(a)释名:本经以法喻立名。般若波罗密多六字是法;心字是喻。喻心经乃六百卷大般若经的中心,为佛法之心要,比如我们人的心脏,为全身的中心,全身的脉络,都操之于心脏,心脏的好坏,可以影响整身的健康与否。

(b)显体:一经有一经的主体,若标明主体,则说法者胸有成竹,不致依文解释,而听法者心领神会,亦可智珠在握,运用自如。本经的主体,在显「诸法空相」,亦在显明「无智亦无得」的毕竟空理,从空理的本体,而演化一切现象的诸法。

(c)明宗:宗是宗要,本经以证悟「实相般若」为宗旨,由观照般若,照见诸法性空无得,即显现实相般若的真理,达到由学佛而成佛的目标。

(d)辨用:用是作用,本经既有主体和宗旨,就有从体所起的作用;它的作用是什么呢?就在「度一切苦厄」,或「能除一切苦」。苦是惑、业、苦三障之一,能照见五蕴皆空,便可息灭贪瞠痴三惑,解除一切由惑业而来的苦报。

(e)判教:是判定本经所说义理的浅深,属于佛陀一生说法那一个时期的言教。佛陀一生的教法,有判为五时八教,有判为三时教,有判为一音教,则为大乘。维摩经说:「佛以一音演说法,众生随类各得解」。有判三时教的,有两种说法:一是解深经说三时教,初时说阿含经为有相教,次说般若为无相教,后说解深密经为中道时教。本经属于第二的般若时教。二是智光清辨两论师所判的三时教,一以阿含等经说诸法有的为「心境俱有教」,二以解深密经等说三界唯识为「境空心有教」,三以般若等经明一切皆空,为「究竟了义时教」。本经被判为第三时的究竟了义时教。而天台的五时教,则判本经属第四时般若教,是对根机已熟的众生说的大乘法,使之回小向大,直趣佛果。这样看来,无疑的,本经是属于究竟了义的大乘佛法了。

般若二字,梵音原为prajna,华译除般若外,还有班若、波若、钵若、般剌若、波罗娘等异译;而最通行的,是般若二字。古来译经的规则,对于印度佛教中专门的名词,有「四不翻」与「五不翻」的保留梵文原音。四不翻是:一、翻字不翻音,如般若、咒等;二、翻音不翻字,如 字;三、音字俱翻,如华文经典;四、音字俱不翻,如梵本原样。五不翻是:

一、多含不翻,如阿罗汉(具杀贼、无生、应供三义)薄伽梵(具炽盛、自在、端严、名称、吉祥、尊贵六义);

二、秘密不翻,如神咒;

三、尊贵不翻,如般若;

四、顺古不翻,如阿耨多罗三藐三菩提;

五、此无不翻,如庵摩罗果、阎浮提树。

般若不翻,其原因不但尊贵,亦因含意深远,不易译得妥切;但历来翻经的译者,亦有翻出六义的:一远离,出放光经;二明,出六度集经(明度);三清净,出大品般若;四慧,此说很多经典都有;五智,此说较少,如智度论;六智慧,此说最多。但为何不流行智慧而仍通行般若呢?释论上说:「智慧轻薄,不能称于般若」。智慧被人口轻轻地说惯了,说出来不会引起人的恭敬、尊重,故仍保持般若,不用智慧。又智慧所以轻薄,因世间的智慧,不切实际,且含有好坏二义:一好的智慧,如写一部好书,教人立正见,修正行,会使人上进,得大利益;二坏的智慧,若作一篇坏的文章,诲杀诲盗,诲淫诲妄,相习成风,流毒社会,就会使很多人堕落。所以说智慧轻薄,不但坏的智慧是染污不净的,即使是好的智慧吧,依佛教看来,亦属于世间「有漏法」的「世智辩聪」,不能靠此脱离生死,超越轮回的;而佛法的般若,是从正知见,正思想生出来的正智慧,清净无染,有百利而无一弊的,所以是被尊重而非轻薄了。

学佛的行者,要达到学佛的目标,须要修得般若高度的智慧,才能彻证人生根本的真理。这真理在佛学的名词,亦呼做「真如」。真者不伪,如者不变,它是「法尔如是」的,包括了本来如此、必然如此、普遍如此的三个原则,才能称之为真理,才当得真理的美名;否则,没有或不合这三个真理的原则,那就是世间法的真理,不是佛学上所讲的真理了。因在世间法中如科学家、哲学家所说的真理,他们对真理所下的定义,都是变化不定的,后胜于前,前仆后起。如爱因斯坦所发明的相对论,当时大家都奉为金科玉律,可是曾几何时,现在又被后起的科学家杨振宁、李政道等把他的对等定律推翻,他的真理就不能成为决定的真理了。而佛陀所悟证所发现的诸法之「真如」,是亘古不变,历久常新的。佛陀在小乘经典中,分判世间法与出世间法的真理,说有「三法印」,凡是经过三法印印定正确不变的真理,就是佛法;不然,任你说得头头是道,与三法印之理不合,都不能称之为佛法。三法印的名义如下:

(a)诸行无常:诸、指一切法;行、是迁变不停的意思。这是从竖的时间说的,诸法从过去到现在,现在到未来,都是川流不息在变动,所谓「长江后浪推前浪,世上新人换旧人」,所以是无常;不过变有「突变」与「嬗变」,突变粗显容易知道,嬗变隐微不易觉察,有些人就误认诸法是常住了。

(b)诸法无我:指一切诸法,都是缘起性空的,其中找不到一个单独常存的我,这是约横的空间来说。因诸法既是从众缘和合而生,缘来即生,缘散则灭,生灭法中,那里有固定不变的我体存在,所以理解它是无我可得。但世间的人,多数是执著有我,做我的奴隶,为我驱使,造业受苦。我曾在美国报纸上看到一则新闻,美国有一班好奇的大学生,想要知道人们在电话或书信来往中以那一个字用得最多?在讨论这个问题:有的认为一定是恋爱的「爱」字为多;有的以为游乐的「乐」字最多;有的认为是读书的「书」字最多,有各种不同的推论。很多学生经过半年的实地调查与考验,结果以「我」字出现最多。以打电话来说,每十通电话中,统计有一百三十个我字。如拿起电话筒来听:你是谁?是我。你问我作什么?我向你报告一个有关我们的好消息……每句话里都忘不了我,可见世人都是执有我的。这便是执有我的是世法,说无我的,才是合乎佛法无我法印的道理。

(c)涅槃寂静:这一法印,是从世间的生灭法中,印定了出世佛法的涅盘,是不生不灭的真理。涅槃的理性,是从息灭了一切动乱变化的生灭现象,回归到本来无生灭差别的理性中,体验到宇宙人生的真如,悟证成佛最高境界,谓之涅槃。凡是说及涅槃、真如的典籍,都可印定它是佛法无疑。小乘佛教说三法印的真理,是行者从修学悟解的程序而来的,先了知诸法无常、空,才了悟在诸法中无我可得,无我执,无烦恼,无业障,就进入了寂静的涅槃。大乘佛教则站在最高的胜义空上,只用一个空字,便把三法印统摄起来,成为一个「诸法实相」的无相印。无相即空,但空并非没有了东西,而是经过一番革命性的彻底的大破坏,惑尽情空,扫荡了一切虚妄的知见,才把实相无相的一切无为的真理和功德建设起来。

般若的智慧与世俗的智慧,很容易混同,所以在佛经里加以分别,把般若的智慧叫做真智妙慧,以示与一般的世智俗慧不同。因世智俗慧从好的方面说,亦是世间的善法,不能说它有什么不对,可以摄入般若的方便智中;但是从坏的方面说,那些知见不正、思想错误的讲话,或舞文弄墨的黄色文章,文过饰非、言词艳丽,动人心魄,真不知要遗误多少的听者与读者,瞎人眼目,损人慧命,使人退堕。这些世智俗慧,自然与般若清净无染的真智妙慧,要距离得很远很远了。智慧二字,亦可以分别解说:智有真智与俗智;慧有闻所成慧、思所成慧、修所成慧。真智是观察诸法的胜义,用以内照真如的理性;俗智是观察世法的差别相,用以分别外在诸法的不同事相。闻所成慧是文字般若,由文字的方便作用,使我们悟解佛法;思所成慧是观照般若,由于观照的得力,使我们的「始觉智」现前,如大梦初醒,了知自己的本性,原来是佛,只要现在行持,将来必可成佛;修所成慧是实相般若,由于观照的功深,惑尽情空,得「本觉智」,契证实相般若的理体,使自己修行得到成功。说一个比喻,从文字般若,悟解佛法。如过渡获得了舟筏;从观照般若,修行佛法,如过渡的驾驶工作;从实胡般若体验到本觉的理体,如渡过了中流,达到彼岸的涅槃。这是说明了智和慧在修学佛法途中,外察内照,各有不同的功用。上面是把智慧分开来说,有真俗二智和闻思修三慧的不同;若把智慧合拢来说,则世法的俗智粗慧与般若的真智妙慧,有所不同,可分四种智慧来说明:第一种「常识的智慧」,是普通一般人的智慧。这种智慧,从普通见闻觉知的常识而来,有对的,有不对的,不对的常识是有错误的,属于三量中的「非量智」,对事物量度不准确,是错误的。如暗夜见绳,误以为蛇;或隔山见雾,误以为烟,妄谓有火;或见瓶衣,不知是「所作性故」生灭无常的,而认为是实有常存的。这都是错误的推断,落于非量智。但亦有常识属于「比量智」的。如隔墙见角,比知有牛,隔岸见烟,比知有火。这种比例而知的常识,属于比量智是对的。第二种「推理的智慧」,是科学家的智慧,属于「比量智」。因科学家凡对于一切事物的真实性,不肯随便下判断的,要经过分析比较的研究正确,才把他研所得的成果加以肯定。这种智慧是属于比量智。第三种「揣想的智慧」,是哲学家所运用的智慧。哲学家是注重从揣测推想中去建立他的理论。这种理论,有时揣测推想有错误的,则属于非量智;没有错误的,那从经验上自己直接体验到的,则近于「现量智」,是有多少真实性的。第四种直觉的智慧,是宗教家的智慧,多数是从直接的体验得来,具有真实性的。如学佛修禅的人,从定中所见的真境,所以是属于「现量智」所摄。这因行者从佛教的正知见中修养戒定内证所发的真智,在现前观照的事物上,获得直觉(直接觉照)的智慧,彻见事物的真相,所以它是属于「现量智」所摄。如佛陀的般若智,从直觉的证悟得来,是真正的现量智;以其所言不误,也叫做「圣教量」的正智。这四种智慧,前三种都是相对的真理,属于世间法;后一种宗教的现量智,尤其是佛法的证悟,是绝对的真理,属于出世的佛法。这种智慧达到最高峰,所谓「无分别智」,就是本经所说的实相般若。从前有一个国王,因自己国内甚 宝贝样样都有,看得厌了,就派一个大臣到世界各国去采买自己国内没有的宝物。这个大臣游观了许多国家,买不到一点宝物,因为所看到那些宝物,自己国内都已有了的。买不到宝物,回国是难以向国王交差的,正为此事纳闷,忽见一间店中空无一物,只有一个老学究似的坐在那里,门口标的招牌是「卖智慧」。他很奇怪地走进去问那位老先生道:「智慧也有得卖的吗」?答:「有的」。问:

「那么几多钱才卖呢」?答:「智慧偈四句,银子五百两」。他感觉到价值太贵,但,转念一想,这是自己国家没有的东西,就付钱买偈。只听那老先生念智慧偈道:「遇事善思惟,莫遽发暴怒,今日虽不用,时至得大利」。他买到偈,在回国的途中,背得很熟,因久别家乡,顺便先往家里一转,正值晚上,从窗口望见妻子睡床前面放了两双鞋子,顿疑妻子不贞,大发火气,急要进去杀妻子;忽然想起智慧偈中的两句:「遇事善思惟,莫遽发暴怒」就把脚步停下一想,再望睡床一看,看见他的母亲撩帐子从床上出来,并不是有什么男人。他大喜过望,就大嚷起来说:「这智慧偈不贵不贵,值得值得,不但五百两,一千两银子也值得,如果没有这首偈,我将误杀妻子,铸成千古的大恨」。现在所讲的般若智慧,正是无价之智宝,若不修行,不但五百两银子买不到,就是五万两银子也买不到,唯有自己从观点照般若修行,才能体验到那实相般若甚深的智慧与价值。

在实相般若最高的理趣上,第一义谛,原无种类可言;而在行者所证悟的程度浅深,亦有种类可以分别。

(a)二般若:是共般若和不共般若。前者名我空般若,也是三乘共证的方便般若,后者名法空般若,是大乘不共教的般若,乃菩萨法门,不共二乘所修的。智论说:共般若是通声闻、缘觉、菩萨、三乘共修共证的般若;不共般若是独菩萨法,为大乘了义之教,不与二乘共学的。

(b)三般若:三般若有约横说的三种,和约竖说的三种。约横说的三种,是文字般若,观照般若,实相般若。一、文字般若的文字是用,通指一切语言名相。这亦有二种:一种是显义理的文字,是指凡以名字语言诠表一切事物意义者属之,一种是显境界的文字,凡从人心的思想观念,变现一切境界之相状者属之。依此二种文字所发生的智慧,叫做文字般若。若依佛法精义说,则从佛菩萨遗教所发生的清净智慧,都是文字般若,亦称「真教般若」。二、观照般若是相,观有能观与所观,能观是能取之心识,即能观照的观智;所观是所取的义理文字和境界文字。若如实观知所取的文字性空,而能取之心亦不可得,就是观照般若。依此行解相应的观照般若,亦称「真慧般若」。三、实相般若是体,体本空寂,境自如如,只因无明覆蔽,不自觉知;今于文字而起观照,豁破无明,如实了知能所本空而不空,选出真如圆明的本体,就是实相般若,亦称「真性般若」。这三种般若,是依心之相、见、自证三分而立:文字般若,依相分心而立;观照般若,依见分心而立,实相般若,依自证分心体而立的。若约竖说的三般若,是加行般若,根本般若,后得般若。加行般若是初闻佛法,但有理解,顺起观行,始能与理解相应,到观行功深,求证实相,就与根本般若接近;再加功用行,至能所空寂,心境两亡,证悟实相,就是根本般若。后得般若,是从根本智证真后所起设化度生的智慧,觉行圆满,成就菩提,而起教化的胜用,皆属后得般若所摄。

(c)五般若:

一、实相般若,为所证之理,真如之体,离诸妄相。

二、观照般若是能观的观智,粗想为觉,细思为观,思惟观照,五蕴皆空。

三、文字般若,为能诠之教,以文字方便,说诸法门,饶益有情。

四、境界般若,是理之所依,如观彻大地,皆成佛国,所谓「山河及大地,全露法王身」。或「郁郁黄花,无非般若,青青翠竹,尽露真如」。都是境界般若所摄。

五、眷属般若,是智之所属,由般若智推展出来的六度万行,一切善业,都是般若的属眷。因这些万行善业,都以般若为主体,才能成为出世无漏的功德。

梵音「波罗」,华译「彼岸」。「密」译「到」。「多」是语尾的拖音,译如华文的「矣」或「了」的意义。合起来古文是「彼岸到矣」,白话是「到彼岸了」。印度的习俗,凡做一种「功德圆满」,或一件「事业成办」都叫做「波罗密多」。但般若波罗密多里面含有三个意思:

一、普通人做事完了,或求学毕业,皆非究竟波罗密多;

二、普通人做事到底,谓「到死方休」,如杜甫的「句不惊人死不休」,亦非究竟波罗密多,因死了亦未休,尚要轮回;

三、佛弟子依般若修学佛法,断烦恼,了生死得到究竟涅槃,才当得起波罗密多这个高贵的名。波罗密多共有六种,亦叫做「六度」,能度「六蔽」,即布施度悭贪,持戒度毁犯,忍辱度瞠恚,精进度懈怠,禅定度散乱,智慧度愚痴。现在略释名义,以作参考:

(a)布施波罗密:布施梵音「檀那」。

布施度有三:一、是财施,以财物济众利生;二、是法施,在世法以谋生技术,传授他人,在出世的佛法,则以讲经说法,济众利生;三、是无畏施,以善巧的方便,使众生远离恐布,得大无畏。

(b)持戒波罗密:持戒梵音「尸罗」。

菩萨持戒度有三:一、是摄律仪戒,誓断一切恶,无恶不断;二、是摄善法戒,誓修一切善,无善不修;三、是饶益有情戒,誓度一切生,无生不度。

(c)忍辱波罗密:忍辱梵音「羼提」。

忍辱度有三?一、是耐怨害忍,虽遇怨害,无有瞠心;二、是安受苦忍,对诸苦恼,不生怨嫌;三、是谛察法忍,于诸义深,不生难心。

(d)精进波罗密:精进梵音「 离耶」。

精进度有三:一、是披甲精进,用功断惑,如披坚甲,冲锋陷阵,不畏艰难;二、是加行精进,加功用行,充备资粮,勤修不退;三、是无厌足精进,进修无厌,不安住一地,不乐居二乘。

(e)禅定波罗密:禅的梵音「禅那」,华译「静虑」,即思惟修。

禅定度有三:一是安乐住,于禅定中一心住定,平等任持名等持,即等持已,复引之转入定境,名等引;已入正定的境界,得安乐住,则名等至;二是解疑,得安乐住已,不贪著觉观的享受,舍离至于无念,可于定中解除一切疑惑。三是究竟无念,工夫至此,常安住法性无分别的三摩地中,证法性空,无住无著,故能究竟无念,于定自在。

(f)智慧波罗密:智慧梵音「般若」。

智慧度亦有三种:一、是闻所成慧,由闻法了解,得生胜慧了,二、是思所成慧,由如理思惟抉择,而起观行;三、是修所成慧,由思而修,亲证其境;若不真修,如说食不饱,不得实际受用。复由般若度开出四度:一、方便波罗密,有回向方便,将自己所修善法,回向广大菩提;拔济方便,以种种善巧方法,拔济众生苦恼;教化方便,随顺众生所乐,以种种方便,现身说法。二、愿波罗密,愿度众生,有四大愿力,成就一切众生;愿求菩提,供养诸佛,得成正觉。三、力波罗密:具足思择力与修习力,精益求精,力上加力,以图进取。四、智波罗密,此智比前般若智度更为进步,能知一切法的真实性,能知一切如来的智慧力,所说佛智与世智不同,有漏智与无漏智区别,以至此智为无漏净智的极则。故此智所起的圆满作用有二:一为受用法乐的智慧,即根本智;二为成熟有情的智慧,即后得智。由六度的第六般若波罗密,开出方便、愿、力、智四度,成为十波罗密多,如其次第,十度是为配合十地菩萨所修的十波罗密多妙行。

上面说过,般若心经的心字,俗人不解其义,往往读破句,变成了「多心经」;其实应念「般若波罗密多心经」,一句读下来,中间不可中断,若中间要停顿应在「般若波罗密多」停顿,下面接念「心经」二字亦是可以的;决不可以念错为「多心经」,那就成了笑话。华严经说:「三界唯心,万法唯识」。解深密经说:「诸法识所变,唯识现」。佛教说万法唯心造,对于这个心,非常重视。它的种类很多,唯识学上列有八识,或分作心,意,识三类。真谛三藏译有九识,即加一白净的庵摩罗识。诸经分析此心,约可归纳为五类来说明:

一、肉团心,这是物质的心,由地水火风四大组成的,如生理学上所说的心脏。中国象形造字,篆书心字,犹如动物的心脏,为全身的总枢。据生物学家的生理考察,心脏掌理全身血液流动,心脏健康,则全身生活灵敏,心脏若病,则周身皆病,生命亦停止。瑜伽论云:「人受胎时先生心脏,次第生百骸五官;死时心脏最后冷了,则生命一切活动皆停止」。但此肉团心是物质的,假名为心,实非真心,而众生不知,错认为心。楞严经说:「众生颠倒,认物为己」;或认贼作父,便是指的这个肉团心。

二、缘虑心:是第六意识攀缘六尘境界的妄心,日常思恶作恶,思善作善,都由此虚妄意识为中心。楞严经说:「尘有则现,尘无则亡,离尘无体,纯属妄想,而非真心,凡夫暗昧,误认为心」。圆觉经谓:「众生妄认六尘缘影以为心相」,即指此攀缘的妄心。

三、思量心:即第七末那染污意识心,思量第八识的见分为我,计执五蕴假相,执有实我实法,看不破,放不下,世界与人生的种种人我是非争斗,都因此识思量执我的心理作祟而来。

四、积聚心:即第八阿赖耶识心,此心无始以来,集起许多的善恶的功能种子,由于业力的熏习,遇缘即变起根身(人生)器界(宇宙)的现象诸法。所以这个心是人生宇宙的本体,具有真妄两种原素,真即指下面第五种真如心,妄即指这个虚妄的阿赖耶识。故起信论说:「真如无明和合而成阿赖耶识。」所谓「真妄同源」,即指此识而说的。

五、真如心:真是真实,指诸法的体性离诸虚妄而说;如是如常不动,指法性常住不变不改,不同法相生灭变迁。成唯识论卷二说:「真谓真实,显非虚妄;如谓如常,表无变易。」故真如心,就是自性倩净的心,与佛性法身,如来藏,圆成实性,是同体而异名。古德有说:「真性心地藏,无头亦无尾,应缘而化物,方便呼为智。」这智是转识成智的智,也就是灵明洞彻的真如心的别名。在佛学上分析这个心,有上列的五类心:但这五类心,只是从心的不同角度上看有此不同,并非都是心经上所讲的心。若以心经的经题是「从法喻立名」来说,其中只有「肉团心」与「真如心」,是与心经的心有多少关系的,说明如下:

一、从心经「以喻立名」上说,则与肉团心的心脏有关。因心脏是我们全身的中心,比喻大般若经是大乘佛法的中心,而般若心经,又为大般若经的中心,故以心脏的重要性,来比喻般若与佛法的重要关系。

二、从心经「以法立名」上来说:此法即是般若波罗密多的心法,则此心与真如心有关,因真如心即是实相心,实相心即是实相般若。实相无相,不但无相,亦是无念,无念即是「菩萨行深般若波罗密多时」,照见诸法皆空的无所得心。无所得即是解脱,解脱即是涅槃,涅槃即是到彼岸,到彼岸即已心不著相,心不著相,即是般若的真空实相。所以这个心,即是真如心、亦即本来清净的菩提心,或般若心经的心要,亦无不可。这个般若心从真心上来说,也即是禅宗的涅槃妙心,连磨祖师「以心传心」的心。指月录卷一说:「世尊在灵山会上拈花示众,是时众皆默然,唯迦叶尊者破颜微笑。世尊乃曰:吾有正法眼藏,涅槃妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传,付嘱摩词迦叶」。这个付与迦叶的涅盘妙心,也即金刚经所说的无住心,心经所说的无所得心。所以杨仁山居士说:「达磨一宗,专弘般若,六祖称为学般若菩萨」。则此般若心,是人人皆有,个个具足的自家宝藏,非外来之物,是自心本有的功德法财。

唐朝慧海禅师参礼马祖道一,祖问他:「从何处来?」答:「从越州大云寺来。」问:「来此将做何事?」答:「来求佛法。」祖曰:「自家宝藏不顾,抛家散走作什么?我这里一物也无,求什么佛法?」师有所省,礼拜再问:「那个是我慧海的自家宝藏?」祖云:「即今问我者,是汝宝藏,一切具足,更无欠少,使用自在,何须向外求觅?」师于言下大悟,识自本心。这即是当下省识此般若真心,自己本来具足,不必枉向他求。正如慧思大师所说:「道源不远,性海匪遥,但向己求,莫从他觅,觅亦不得,得亦非真。」这样,我们现在听讲般若心经,学习佛法,不须向外追求,但向自己内心反省,观照思惟,便能得到一个著落处,休歇处。

经之一字,平常呼为「契经」。契是契合相符的意思。凡是经典里所说的义理,必是上契十方诸佛之理,下契一切众生之机。或经是镜义,喻镜能照出人之污点。我们如读佛经,便知自己三业不净的污点。经亦作径字解,径是路径,识路径才能达到走路的目标。如研读佛经,认佛理,才能知道人生应走的路向,而达到应达的目标。佛陀一生所说的经典,依义类别有十二种,亦称十二分教:

1.修多罗,或素咀览,义译「法本」。依文体言,约如散文,亦有长行。今所讲的心经,属于此类。

2.只夜,义译「重颂」,在长行后加些偈颂,重宣其义。有可叶韵,如中国之古诗;亦有不叶韵,听其自然的压韵。

3.伽陀,义译「孤起」,全篇皆偈颂的裁体。

4.尼陀那,义译「因缘」,说的或人或事的始末因缘。

5.伊帝目多,义译「本事」,说佛弟子一生一世或多生多世的历史掌故。

6.多伽,义译「本生」,佛说自己过去在因地中多生多世修道弘法的历史。

7.阿毗达磨,义译「未曾有」,言经中妙义,闻所未闻,言所未言,得未曾有。

8.阿波陀那,义译「譬喻」,以喻为主,寓法于喻中。

9.优波提舍,义译「议论」,有经以议论为主题,议论佛理,收集成经。

10.优陀那,义译「无问自说」,佛法本来非请不说,但亦有例外,如阿弥陀经,是因机缘到了,无人请问,佛自宣说的。属于「佛为众生作不请之友」一类。

11.和伽罗,义译「授起」。如佛于法会中,授记何人,将来于何时何地成佛。经过佛陀亲口记载,将来必定成佛无疑。

12.毘佛略,义译「方广」,即说方等大乘的义理,广大平等,性相因果,无所不讲。这十二部经:有从文字性质立名的三种,为法本,重颂,孤起;有从事实立名的八种,为本事,本生,因缘,譬喻,未曾有,无问自说,授记,论议;有从所表之理立名一种,为方广,亦有人说:修多罗,伽夜,伽陀三部,为经文上的一种体裁,余九部,是从其经文所载的别事而立名。

《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。现以唐代三藏法师玄奘译本为最流行。整段话的概略意思是“透过心量广大的通达智慧,而超脱世俗困苦的根本途径”。

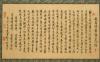

心经原文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

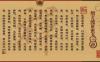

常诵心经的好处:增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十二年般若谈的精华,即阐明宇宙人生缘起性空的原理……

【观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。】心经何故无如是我闻、一时、佛在某处等六种成就,以证明是佛说呢?唐朝唐太宗时,有一位国师名玄奘法师,在家姓陈,十二岁时跟随哥哥出家,出了家后,读一切经典,有些经典是鸠摩罗什法师翻译,有些经典是别的法师翻译,他对有些语句生疑,很想到印度取经,后来在四川成都挂单,遇到一位老和

回向文1:1、如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。祈求阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨等诸佛菩萨、慈悲作主,超拔他们,令业障消除,离苦得乐,往生净土。弟子__真心求忏悔(三称磕头)

《般若波罗蜜多心经》全文完整注音版。

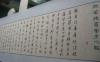

般若波罗蜜多心经原文 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时(运用智慧观察),照见五蕴皆空(了知身心俱空),度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受想行识亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色香声味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明

心经讲解

(1)上香 香赞 炉香乍爇,法界蒙熏,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)(2)礼拜 鞠躬或叩拜:礼敬之时,须恭敬至诚。也可默念:能礼所礼性空寂,感应道交难思议,我此道场如帝珠,一切如来影现中。

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。

“色即是空”是《心经》里的一句话,色即是空后面还有一句是“空即是色”,是说所有的色法。我们来举个例子来说明……比如一张桌子,看起来有这个色相,可是如果你用佛法的角度来看:第一,桌子是颗粒微尘所构成的,没有真实的东西。第二,这张桌子是无常的,就算五年、十年、一百年、一千年都不会坏,可是终究有一天还是会坏,因为它的本质

“心”,在《心经》中有诸多含义,如心脏、核心、常住真心等。中国人喜欢简略,往往称《般若波罗蜜多心经》为《心经》,在经题中略称“心”,是为了凸显此经的重要性,就好比“心脏”对人的意义一样,是至关重要的。佛陀一生说法四十九年,二十二年谈般若,足以见得,般若部是佛法的核心,般若部的核心即是《大般若经》,《大般若经》的核心即是

话说玄奘大师来到四川益州,挂单在空惠寺,在那里遇到了一位生病的出家人,大师悉心照顾。一次交谈中,大师提起自己将去天竺等国学法取经之事。那位僧人听后慨叹说:“为了求法而不顾个人安危,真是非常少见。但天竺路途遥远,总在十万里以上,路上有流沙、深水,漫无人迹,只有

外国人他虽然不了解《心经》的意思,但他按照《心经》的音节一直这样持诵下去,绝对比我们理解意思的人修行速度快得多,也高妙得多。比如说咒语都是印度的梵音。在印度人眼中,我们就是外国人。我们现在持咒难道就不起作用吗?不仅有作用,而且好像持咒的感应和摄受力更大一些呢。

“受蕴”是以领纳为义。当眼耳鼻舌身五种感官,感受到外面的色声香味触这五尘境界,继而产生眼耳鼻舌身五识。如果感受到自己喜欢的境界,那就是顺境,顺境会让人产生贪爱之心;如果感受到自己讨厌的境界,那就是逆境,逆境会让人生起嗔恨之心。当然也会有既不喜欢也不讨厌的境界,这种即是中性的感受。受蕴是人对客观环境的一种情绪

观自在菩萨即是通过闻思修三慧的修持,证得实相智慧,而得大自在。菩萨的修持纲要是六度法门,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。梵语中称六度为“六波罗蜜”。此地经文中讲:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时。”“行”与“深般若”即是指菩萨所修学的六波罗蜜法。“行”是指的前五度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定),“深般若”是指最后的

《心经》的人题是“唐三藏法师玄奘译”。“唐”即唐朝,是翻译这本《心经》的年代。“三藏”是指法师的学识。“藏”是含摄之义,“三藏”即经、律、论三藏。所谓的“经藏”,即记载了释迦牟尼佛及其弟子等的言教,所阐述的是佛教的根本教义戒、定、慧三学。

诵《心经》有什么好处?第一点好处:“是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。”所以诵这个《心经》可以得到佛菩萨的加持,三宝的加持,可以解除我们心中的痛苦。我们自己办不到的事情,能得到佛菩萨的加持,助我们一臂之力,能得到心灵的安慰。这个在佛法当中来讲这是小利益。

《心经》中有这样四句话:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。”实际上这四句话是佛祖讲给四种不同的人听的。 第一句:“色不异空”,是讲给凡夫听的。凡夫执着一切都是实有。凡夫把自身的眼耳鼻舌身意当作真实的,眼睛看到的、耳朵听到的,都认为是真实的。实际上眼耳

佛教徒读《心经》,社会人士也读《心经》,《心经》在中国的影响很大。《心经》中的名句很多,其中“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色”,可以说是名句中的名句。也是非常深奥的一句话,也是整卷《心经》的中心思想。

《大宝积经》,共一百二十卷,是一部丛书体裁的经集,收在《大正藏》第十一册。玄奘在示寂前一年(663)曾试译过几行,因为体力不支不得不停顿下来。菩提流志从神龙二年(706)开始编译,历时七载,在先天二年(713)完毕,完成了玄奘未尽的伟业。他利用《宝积经》

《圆觉经》,是描述如来境界、阐扬诸法实相、彰显圆满觉性的重要经典,素有『三藏十二部的眼目』之称。经文阐述了一切法都是圆觉妙心的显现,每一法都周遍法界,觉性同样也是周遍法界、无处不在、无时不有的道理。指出:众生与佛,觉性平等,没有差异,只是因为

这首偈的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到论议人时,就会发愿,希望一切众生都能够以佛陀的正法,摧伏外道的邪见和论议。见论议人:“论议”是说通过问答的形式等,分别阐述诸法的义理。其目的是使对方了解论理,明了法义,重在显明真理。佛在世时,比丘们常常就某一义理或论题等展开论议。著名的迦旃延尊者就是因为思惟敏捷,辩才无碍

这一愿的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到身无铠甲、手无兵仗的军人时就会发愿,希望所有的众生,都能永远舍离不善的身口意三业,趣于善道。见无铠仗:“铠”即铠甲。古时战斗中穿戴的铠甲战衣,可以防身。“仗”是弓、矛、剑、戟等兵器的总称,即兵仗、器仗。

此时世尊思维此梵志性格儒雅纯善质直,常为了求知而来请问,不是来惹麻烦的。他如果要问应当随意回答。佛就说:犊子。善哉善哉。随意提问吧,我会回答的。

这时世尊告诉憍陈如:色是无常。因灭色而获得解脱常住之色,受想行识也是无常。因灭此识而获得解脱常住之识。憍陈如。色即是苦,因灭此色而获得解脱安乐之色,受想行识也是如此。憍陈如。色即是空,因灭空色而获得解脱非空之色。受想行识也是如此。

居士问:《金刚经》上说:“凡有所相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”如何理解请师父开示!一如师父答:把所有的虚妄,就是一切相都是因缘和合的,所有的像都是生灭的变化的,无常的,他不是永恒不变的,所以对我们众生来说第一个就是破相证性。因为相是一个虚幻,因缘和合的假象。

迦叶菩萨说:世尊。一切法的意思不确定。为什么呢?如来有时说是善不善。有时说为四念处观。有时说是十二入。有时说是善知识。有时说是十二因缘。有时说是众生。有时说是正见邪见。有时说十二部经。有时说即是二谛。

善男子。虚空之性非过去非未来非现在。佛性也一样。善男子。虚空非过去,因为无现在。法如果有现在则可说过去,因无现在所以无过去,也无现在,因为无未来,法如果有未来则可说现在,因无未来所以无现在也。

《宝积经》与《般若经》、《大集经》、《华严经》、《涅槃经》,并称为大乘佛教经典『五大部』,在佛教史上具有极其重要的地位。该经以大乘经典的『空观』思想为基础,累积了《阿含》以来的佛陀教义,同时,也强调『无我』的思想与瑜伽的修行等,是中观学派及唯识学派共同尊奉的经典。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!