人生在世,或多或少,或大或小都会遭遇到一些突如其来的困境,甚至是灾难。当不幸和困惑不期而至的时候,最好的办法是冷静,切忌冲动。有一件事,让我记忆很深:一次下班回家,我如往常一样掏出钥匙,直插门锁,用力一拧,期待着房门洞开。可是,拧了好几下,房门依然紧闭。此时,我被这突然发生的异常弄得心急火燎,当时想到了砸窗户和撞门。但很快冷静下来,我想除了砸窗户和撞门之外,肯定还有更好的办法。一边思索一边朝四周张望,忽然间,公用厨房里的一瓶植物油在我眼里闪闪发亮……我将油滴滴的钥匙再次插进门锁,奇迹出现了,房门打开了。

我当时就对我的妻子说:“冷静是把万能钥匙!”

人的大脑,只有在冷静的情况下,才能有正确和敏锐的思维空间;只有在这个正确和敏锐的思维空间里,才能发现克服困难和解决问题的有利因素。不然,既使有一把现成的万能钥匙握在手中,在情急之中,也不知此物为何物,更谈不上如何使用它化险为夷。在现实生活中,会经常见闻这样的情境:他手里拿着钥匙,而他却满世界地找这把钥匙,东翻西寻,气喘汗流,埋天怨地。当他实在精疲力竭,完全绝望地瘫软在地上时候,两手一松开,苦苦寻找的那把钥匙叮当落地。

我们的原始祖先经过无数次原始森林烈火燻烤之后学会了冷静,不再惊恐万状,不再落荒而逃,而是小心翼翼地捧起一根正在燃烧的木头,携带着部落的男女老少迁往山顶洞里居住。人类自从与火交上朋友之后,就有了光明,先人们不再茹毛饮血,不再啼饥号寒,不再东徙西迁,住在冬暖夏凉的山洞里开始吃香喷喷的烧烤。长期吃熟食的人类大脑中的营养物质逐渐地丰富和完善起来,从此,人类日益聪明睿智和强盛兴旺起来。而那些异常枭猛和嗜好冲动的飞禽走兽─—鹍鹏、恐龙和蛟龙等等在不断恶化的自然环境下逐渐销声匿迹了。

冷静这把万能钥匙,在某种意义上来讲,开启了人类通往智慧和文明的大门。自从人的大脑进化之后,颇具智慧的人群层出不穷:张氏祖先发明了远距离射杀凶猛禽兽的弓箭;神农氏发明谷物种植和石铲、石锄等原始农具;仓颉氏发明了象形文字,开创了中华民族有文字记载的文明历史的先河。

中华民族是一个善于使用冷静这把万能钥匙的伟大民族,无论是齐家,还是治国,还是平天下都用到了极致。从而展示了冷静这把万能钥匙是真正的无所不能。

很多人都知道在张氏家族中有一个很著名的堂号,叫“百忍堂”,但不一定都知道这个堂号的真正由来。唐朝初期,唐高宗李治前往泰山封禅途中,听说寿张县一名叫张公艺的贤人治家有方,齐家有道,历经三朝,九世同居。且在这个有成百上千人的大家庭里,夫妻相爱,子孝孙贤,父义母慈,伯埙仲篪,兄友弟恭,妯娌和睦,婆媳相顺。于是,李治决定登门造访,探奥索隐。一大清早,李治一行就来到了张家大院,只见堂屋里坐满了吃饭的人,大家正襟安坐,一边吃香喝辣,一边听一位鹤发老人说家克计。吃完饭,男子荷锄担犁,鱼贯而行,前往田间;女子洗涮打扫,纺纱织布,井然有序;黄童手捧书本,走进学堂。李治亲眼目睹这一切,惊叹不已。

惜客好义的张公艺将李治请到了自已的书房内,亲自沏茶倒水,李治从内心里钦佩眼前的这位长者,赶忙问道:“张老前辈,乃世中贤人,耳听为虚,眼见为实,今日一见,果然名不虚传。当今之世能遇三世同堂者已不多,况前辈能致九世而同堂,是属不易。敢问前辈是如何做到的?”

一向沉厚寡言的张公艺不慌不忙地拿出一张大白纸,平平整整地放在书桌上,便在那张白纸上,端端正正地写下了一百个拳头大的“忍”字。随即用双手捧着那一百个“忍”字,迈着稳健的脚步走到李治面前,一言不发献给了李治。聪慧的李治看着手中一百个仙露明珠似的“忍”字,顿然心悟神解了一切:一切都在不言中,一切都在百忍中,一切都在冷静中。正所谓:“冰炭不言,冷热自明。”

一代君王在这里看到了一位超今越古的冷静者所创造出来的亘古末有的神奇力量,在这个神奇力量的统织下所呈现出来的和谐﹑安宁和祥瑞的景象。李治为这一景象感动得热泪盈眶。立马写下了“百忍义门”四个大字。从此,张氏家族就有了“百忍堂”。

百忍中蕴含着冷静,冷静中显露着百忍。忍一忍易,忍十忍难,忍百忍难上加难。忍百忍非超尘脱俗的冷静不可能做到。要做到忍百忍,必须学会冷静再冷静。若有一次的不冷静,先前的九十九忍之功都将尽弃。正如《百忍歌》所言:“百忍歌,歌百忍:仁者忍人所难忍;智者忍人所不忍。思前想后忍之方;装聋作哑忍之准。”“思前想后”是冷静的最好表现,“装聋作哑”更是冷静的最佳手法。难怪古人云:“不喑不聋,不成姑公”。正是一个冷静的“思前想后”和一个冷静的“装聋作哑”,创造了中华民族齐家史上“九世同居”的千古绝唱。

在唐朝时期,除了善于治家的张公艺之外,还有一位冷静和宽忍的人物,就是善于治国安邦的唐太宗李世民。李世民是大唐盛世的奠基者,他的“贞观之治”和后来的“开元盛世”为后人赞不绝口。“米烂成仓,路不拾遗,夜不闭户”更是让人津津乐道。李世民是一代圣帝明王,他在富国裕民方面成就很高,他的冷静和宽忍为这些成就的取得立下了赫赫之功。

在李世民的心中有三面镜子:一面是正衣冠的铜镜,一面是知兴衰的历史,一面是知得失的谏议大夫──魏征。自从有了魏征这面知得失的镜子之后,李世民越发冷静和理智了。因为,这面镜子同前两面镜子不一样,他是一面直言敢谏的有血有肉的镜子,他会主动地察照他的主人,随时随地将他主人的得与失、是与非、美与丑、善与恶毫不遮掩地说出来。正因为如此,李世民想不冷静都不行了。而这面镜子的取得却来之不易,差一点就交臂失之,但归根结底还是归功于李世民的冷静。

李世民虽贵为天子,但也毕竟是人体凡胎,是人都有冲动的一面,李世民亦不例外。玄武门之变就足以证明。正是这次惊心动魄的手足之变,让李世民学会了冷静。魏征原本是李建成的心腹干将,他曾劝说李建成先发制人,早绝后患。玄武门之变后,魏征被捕。李世民审魏征,问他是否有劝说李建成先下手这档子事,还问他为什么要在我们兄弟中挑拨离间,泰然自若的魏征不慌不忙地说:“只可惜你那优柔寡断的哥哥不听我的劝告,要不然,就不是现在这个样子。”李世民怒从心起,恨不得一剑把魏征截为两断,站立一旁的人都为魏征捏着一把汗。很快李世民从极度的愤怒中清醒过来,将自已的身心完全置于高度的冷静之中,思前想后,他颤抖的双手慢慢离开了那把沾满了无数敌人鲜血的利剑。他告诉自已:如这等直言无讳,忠贯白日,胆力过人之辈不能轻易杀戮,要为我所用,为天下苍生所用。死一人易,易如翻掌;活一人难,难上青天。况魏征文武全才,经天纬地,足智多谋,是治理大唐天下不可或缺的良才。李建成之所以抢先招罗了他,正是因为如此。如今我不能图一时之痛快而暴殄天物,以致遗恨终天。

由于李世民的冷静,魏征捡回了一条性命,同时李世民也获得了一件稀世珍宝──知得失的明镜;由于李世民的冷静,无有“宁肯错杀三千,也不愿放走一个”之心,朝庭启用了一大批曾跟随建成和元吉的有真才实干的官吏;由于李世民的冷静,无有“卧榻之旁,岂容他人鼾睡”之心,朝庭宽赦了一大批隋朝的遗老遗少,让他们做心悦诚服于大唐的子民;由于李世民的冷静,认定“水可载舟,亦可覆舟”之理,朝庭省役薄赋、宽刑轻法,让黎民休养生息;由于李世民的冷静,对外不极武穷兵而广结善缘。这一切都为大唐清明盛世的到来奠定了坚实的政治、经济和文化基础。

冷静能齐家,冷静也能治国,冷静更能平天下。

一九三八年是中华民族苦难深重的一年,日本侵略者的铁蹄自践踏了中国东北之后,又肆意蹂躏了我国的华北,华北沦陷,北京沦陷,南京沦陷,面对穷凶极恶和貌似强大的日本侵略者,很多中国人惶恐不安,茫然失措。于是有两种不利抗战的论调“速胜论”和“亡国论”在中国大地上盛行一时,搅得国人忧心忡忡。想趁早投降的有之,想同日寇决死一战的有之,仿佛只有趁早投降和决死一战这两种极不理智的冲动,才是化解眼前危机的最好办法。而这两种冲动其实正是日本军国主义分子所期望的:第一种冲动,拱手而降,俯首称臣。这是日本侵略者求之不得的。第二种冲动,速战速决,一决雌雄,这也是一种快速亡国灭种的冲动。因为装备精良和现代化的日军四处寻找中国军队的主力,力图一举歼灭,从而赢得更多的人力、物力和时间扩大其他亚洲战场上的战果。此时此刻,多灾多难的中华民族需要冷静了,这种需要比任何时候都显得尤为重要和迫不及待。如何让国人冷静,这一伟大而神圣的艰急任务,自然落到了中华民族的精英──中国共产党人的肩上。

中国共产党人的伟大领袖毛泽东,于一九三八年五月,在延安窑洞的油灯下,经过七天七夜的沉思默虑,聚精凝神写下一部长达五万多字的如何叫国人冷静和理智的雄文——《论持久战》。《论持久战》一出,立时震动全国。

国民党的高层也被震动。“程思远在《我的回忆》中披露说:当时‘小诸葛’白崇禧一气读完《论持久战》后,深为赞赏,认为这是克敌制胜的最高战略方针。后又向蒋介石转述,蒋也十分赞成。”蒋介石指示国民党高级军官学习,还特意办了学习班。傅作义读后感到抗战中的重大问题都得到了明确答案。国民党高级将领卫立煌细读之后说:“对其‘速胜论’、‘唯武器论’等顽症有很好的疗效。”

当一个民族遭遇灭顶之灾的时候,不是某些人的冷静和理智能化险为夷的,而要全民族的人民都要有高度的冷静和理智,尤其是那些手握重兵的统织者,更要让他们冷静和理智。只要是人都会害怕灭亡和失败,更何况是大权在握的统织者,他们为了维护既得的利益会不择手段,那怕是象汪精卫之流不顾名节走“曲线救国”之路亦在所不惜。所以要让这样一些人冷静的确是件不容易的事。

在《论持久战》中,毛泽东首先让肠慌腹热的国人吃一颗定心丸:“抗日战争的最后胜利是属于中国人民的!”当时的国人虽然张慌失措,但并不傻,要他们毫不狐疑地吃下这颗定心丸,必须得持之有故,言之有理。毛泽东指出:日本虽是一个强大的帝国主义国家,但它的侵略战争是退步的、野蛮的;中国的国力虽然比较弱,但它的反侵略战争是进步的、正义的,又有了中国共产党及其领导下的军队这种进步因素的代表。日本战争力量虽强,但它是一个小国,军力、财力都感缺乏,经不起长期的战争;而中国是一个大国,地大人多,能够支持长期的战争。日本的侵略行为损害并威胁其他国家的利益,因此得不到国际的同情与援助;而中国的反侵略战争能获得世界上广泛的支持与同情。

仅仅一颗定心丸,还远远不够让国人全面彻底冷静。如何打好这场战争,如何取得这场战争的最后胜利,这才是国人最急痛攻心的事。毛泽东紧接着指出:抗日战争是持久战,速战速胜是决无可能。毛泽东进一步指出:这场持久战将经过三个阶段:“第一个阶段,是敌之战略进攻、我之战略防御的时期。第二个阶段,是敌之战略保守、我之准备反攻的时期。第三个阶段,是我之战略反攻、敌之战略退却的时期。”毛泽东着重指出,第二阶段是整个战争的过渡阶段,“将是中国很痛苦的时期”,“我们要准备付给较长的时间,要熬得过这段艰难的路程”。然而,它又是敌强我弱形势“转变的枢纽”。毛泽东强调“此阶段中我之作战形式主要的是游击战,而以运动战辅助之”。“此阶段的战争是残酷的,地方将遇到严重的破坏。但是游击战争能够胜利”。为了实现持久战的战略总方针,毛泽东还提出一套具体的战略方针。这就是在第一和第二阶段中主动地、灵活地、有计划地执行防御战中的进攻战,持久战中的速决战,内线作战中的外线作战;第三阶段中,应该是战略的反攻战。

在《论持久战》中,毛泽东还强调了“兵民是胜利之本。他说:“武器是战争的重要的因素,但不是决定的因素,决定的因素是人不是物”。“战争的胜利之最深厚的根源,存在于民众之中。”只要动员了全国老百姓,就会造成陷敌于灭顶之灾的汪洋大海,造成弥补武器等等缺陷的补救条件,造成克服一切战争困难的前提。”

读懂了毛泽东的《论持久战》的中国人,不再忧心忡忡了,不再想妥协和投降的事了,也不再做速胜的美梦了。冷静和理智的中国人民,经过八年艰苦卓绝的抗战,终于在一九四五年八月十五日,在收音机里,听到了日本天皇宣读无条件投降书的凄凉和悲切的声音。抗战的结局正如毛泽东所预言的毫无二致。

冷静往往是明智者的天赋,是成功者的首选,是贤能者的禀性。

我们要做冷静的胜利者,决不做冲动的灭亡者;我们要做胸有成竹、深思熟虑的决策者,不做不辨龙蛇、急躁冒进的冒失鬼;我们要做衔勇韬力、智勇兼备的战士,决不做猪突豨勇、以卵击石的一勇之夫。我们要英勇顽强,但决不逞匹夫之勇。

我们要学会以忍为阍,并非我们胆小怯弱,是因为百忍成金;

我们要学会能忍自安,并非我们庸懦无能,是因为小不忍则乱大谋。

我们要学会宽怀大度,并非我们暗弱无断,是因为事宽则圆;

我们要学会弘毅宽厚,并非我们冲弱寡能,是因为厚德载福。

我们要学会好让不争,并非我们软弱无力,是因为让礼一寸,得礼一尺;

我们要学会行者让路,并非我们做小伏低,是因为终身让路,不枉百步。

我们要学会沉心静气,并非我们碌碌无为,是因为淡泊以明志,宁静以致远;

我们要学会虚一而静,并非我们浅见薄识,是因为百动不如一静。

我们要学会刚中柔外,并非我们柔肤弱体,是因为柔能克刚;

我们要学会温柔敦厚,并非我们愚戆窳惰,是因为舌柔顺终以不弊。

我们要学会恭默守静,并非我们笨口拙舌,是因为能言是银,沉默是金;

我们要学会沉思默虑,并非我们怕狼怕虎,是因为三思而后行,再思可矣。

我们要学会进退可度,并非我们首鼠模棱,是因为前留三步好走,后留三步好退;

我们要学会退避三舍,并非我们怕风怯雨,是因为退一步海阔天空。

张正新

2013年5月24日

故事一: 陕西长安县有一个农人,在地里干活,看到一条蛇钻入洞里,他就把蛇收支的两个洞都堵死了。过了两天后,他二十岁的大儿子和十岁的小儿子俄然不会说话,后经许多医院治疗都无效。两个孩子不会说话现已

捕捉贩卖野生动物遭殃祸章家有三兄弟,同住一个院子里,其中两个都很老实,在家种田,靠本分养家,因为经济条件不好,自己也没什么文化,就谈不上对孩子提供好的教育,孩子们二十几岁了也没读到什么书。但贫苦勤劳人家的孩子懂事早,这几个年轻人,女的学做裁缝,男的学修汽车,现在也都干

我是四川一家乡镇企业的财务人员,要不是那场灾难,我的生活应该像其他人那样快乐、自信而充实,对未来也充满憧憬。可自从患病后,我整个人就渐渐颓废了。那是2001年的1月,我和单位的几个同事出差到成都,晚上住到酒店后不久,有小姐打电话来问要不要“服务”,经不住诱惑,发生了让我这辈子都后悔莫及的事情。

夜已深,高速途中,刘细锋和“老相好”陈海蓉聊着聊着便难忍欲火,在行驶的大货车上玩起了“车震”。面对活生生上演在身后的“活春宫”,31岁的司机张章生却没能做到心无旁骛,他一边把着方向盘,一边频频回首,不时偷窥。随着“轰”的一声巨响,两辆重型半挂车相撞起火,大火瞬间蔓延,正在快活的老板和“相好”没能及时逃脱,被活活烧死。事后清理现场,他们已是一对裸尸。

小富由人,大富由天,命是定数,运是变数,我的一个朋友,五年来一直致力于开发精品楼盘,一砖一石没有半点打折扣的地方,看到很多同起步的地产商都赚钱了,他还是坚持着,因为成本高,房子卖得不好,前年的时候基本已到了破产的边缘,记得也是这样一个深秋的时候,他说:“下个月,货款利息再还不上,我可能就干不下去了。”我当时听了真是觉得很伤感,这世界难道好人没有好报吗?他曾是种地出身,几年来,他为以前的村子修了小学,敬老院,修了从村口通向县城的公路,他资助了很多贫困的人。

我好后悔!我本有一个很漂亮很贤慧的妻子。自从2001年开始就犯了邪淫,先是勾引了本单位的一个同事,来往了数个月,以后上网还和几个女孩女人发生过关系,还偶尔嫖娼。可是我竟然忘记了淫人妻者自己妻也会被人淫的因果道理。虽然在一年前我学佛以后我已经戒了邪淫,可是报应却也来了!

一个70多岁的农村老翁染上难言之疾,给子女们造成了难言之痛。日前,宁波鄞县某村的这位老年村民下体长出了指甲般大的赘生物。孝顺的三子一女急忙送老人到医院就诊。因患者年事已高,医生们几乎都诊断为鳞状皮细胞癌,要切除生殖器并辅之化疗。子女们为救老父性命,含泪在手术通知书上签了字。

在某处有一条蛇,一天蛇尾告诉蛇头说:「我应该走在前面。」蛇头回答说:「一向都是我在前面,为什么你突然要这样呢?」蛇头说完便继续往前走,完全不理会蛇尾。蛇尾见状,便故意缠住树干,不肯继续前进。蛇头只好使劲地用力拉,拉扯了半天,弄得双方都精疲力竭。

特异功能可能受到鬼神灵力加持故有预知之特异功能一次意外足以致富。大难不死获特异功能 信不信由你。人类总希望能预知未来,波兰一名男子便是因为能预知人的死期而致富;但保险公司却因他而大伤脑筋!这男子是六十八岁的爱尔·巴非亚。他原任职司机,在一九八五年时因一次意外,撞伤头部,自此便获此能力。他首先预知三十一岁的女地主死期,一鸣惊人,不少人跑来咨询自己或亲人的死期,而爱尔·巴非亚则每次收五百元咨询费,由于其预言甚准确,故其门庭若市,巴非亚藉此预知能力,赚得一所豪宅

凡夫追求财物,圣人追求真理。有一位六十多岁的尿毒病人,在送到慈济医院之前,他的双脚已经被锯断了。医院每天必须为他洗肾三次,却没有亲人来照顾他。慈济医院有一位男志工每天都去帮他洗澡,并教他念佛。有一天,老人突然要志工答应他两个要求:一是多陪他念佛,二是叫他一声「爸爸」。老人的要求,志工都有答应了。在念佛之前,老人说出了自己

有两个和尚,一个很贫穷,一个很富有。有一天,穷和尚对富和尚说:“我打算去一趟南海,你觉得怎么样呢?”富和尚不敢相信自己的耳朵,认真地打量了一番穷和尚后,禁不住大笑起来。

有一个富翁背着许多金银财宝,到远处去寻找快乐。可是走过了千山万水,也未能寻找到快乐,于是他沮丧地坐在山道旁。一农夫背着一大捆柴草从山上走下来,富翁说:“我是个令人羡慕的富翁。请问,为何没有快乐呢?”

我们在无休止的忙碌中,肩头上的担子也一天比一天沉重。于是,为了生计,为了家庭,为了那个红尘中的角色,便只能理所当然地、全身心地去继续奔波,继续操劳。就像是一匹负重的老马,面对生活这驾笨重的大车,除了使劲拖曳,别无选择。

《佛本行经》中有这样一则故事:从前有一只长有两个头的鸟,也叫做共命鸟,两个头有着完全不同的思想。一个头叫迦喽茶,常作好想;另一个头叫优波喽茶,常作恶想。为了安全起见,它们轮流睡觉,一头睡着,另一头便醒着。有一天在树林里,优波喽茶在睡觉,忽然从树上

一位大富长者只有一个儿子,可这个孩子在很小的时候,便离家游走到其他国家。多年来他以乞讨为生,生活非常贫苦。一次乞食,穷子来到自己的国家,并走进了一处豪宅。穷子见到这家的长者,身上挂满宝物,威德庄严,顿时心生恐怖。他想:这位长者是王,还是王的眷属?竟

《撰集百缘经》里面记载着一则“伽尸比丘尼”的故事:佛陀在波罗奈国鹿野苑弘法教化时,梵摩达国王的妻子生下一个端正殊妙、身披袈裟的女婴,取名为“伽尸孙陀利”。伽尸孙陀利天性贤淑善良,渐渐长大。一天,她带着侍卫出城游玩,不知不觉来到了佛陀所在的地方。

《法句经》中,记载着这样一则故事:佛在世的时候,有两位出身高贵的比丘,出家前是很好的朋友。出家后,一位熟悉经藏,善于弘法;另一位则通过精进修道,证得了阿罗汉果。有一次,二人不约而同去见佛。熟悉经藏的比丘,不知道他的朋友已经证得了阿罗汉果,所以就

释尊成佛十年后,在耆阇崛山宝月讲堂,弥勒菩萨、文殊师利菩萨等无量佛土的六十恒河沙菩萨摩诃萨与无央数天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等悉皆来集,尊重供养。这时,世尊座下有无量数大如车轮的千叶莲花,色香具足,含苞而未开花。一切花

佛陀率弟子前往王舍城灵鹫山,途中夜宿,一些比丘见佛陀来到,纷纷前去诉说他们的争议,各执一辞,争论不休。佛陀为众人讲了下面的故事:从前一个叫镜面王的国王,召集一些天生的盲人汇聚在殿前。国王说:“请你们来摸一摸大象,然后告诉我,大象到底是什么样的。”

往昔,有两名商队的首领,各带五百商人入海寻宝。商船在大海中航行不久,便到达了一座宝岛,岛上有各种珍宝、饮食、美女等。这时,有一天女出现在空中对商人们说:“这里虽然有财宝、美女,但这些快乐都是暂时的。七天后,这个小岛将被海水淹没!”说完,天女消失而去。

农民与贵族,都在别人需要帮助的时候伸出了援手,却为他们自己的后代甚至国家播下了善种。人的一生往往会发生很多不可思议的事情,有时候,我们帮助别人或感恩别人,冥冥之中自有轮回。

弟子向禅师求教:“师父,有人说我是天才,也有人骂我是笨蛋,依你看呢?”“你是如何看待自己的?”禅师反问,弟子一脸茫然。“譬如一斤米,在炊妇眼中是几碗饭;在饼家眼里是烧饼;在酒商眼中又成了酒。米还是那米。”

我首先深深的忏悔自己生生世世以来所犯的邪淫,接下来把我的经历分享给大家,愿天下人都能远离邪淫,同时也能与真心相爱的良人在一起。我很小的时候大概5岁左右,家里的哥哥姐姐就开始带着我看淫乱的电影和碟片,我那时候很懵懂,但是心里是喜欢这个事情的。

如果我们内心不认同别人的批评,先不要急着辩解“并非这样”。我们心里若充满着自己的想法,那别人讲的话,有可能只听了个大概,甚至很多意思都听不见。我们要学会放下自己的见解和想法,静心聆听,不理解就多问,力争准确接收对方所要传递的信息,这样才能从中

人生犹如一场旅行,每个人都是旅途中的行者。人生苦短,应学会善待自己。善待自己并非放纵行乐,而是要不负此生!为此,我建议大家:1、勿争强胜。常言道:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”古语亦云:“步步占先者,必有人以挤之。事事争胜者,必有人以挫之。”

忘却痛苦的方法有二:一是培养正面情绪。情绪有负面和正面之分,哪种力量更强,就会将我们导入相应的心理轨道。所以,我们要壮大正面情绪的力量,就像以增强体质来对抗疾病干扰那样。二是面对它,想想是哪件事令我们痛苦。狭隘的心是无法承受伤害的,这就会形成

我们都知道浪费可耻,节约为荣。但在生活中如何做到这一点,是个人的自律性行为。我们无法要求别人怎么做,却可以用自己的行动来引导、帮助他人。我想大家都记得“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的场景。父母也教我们不要浪费粮食等等,可为什么慢

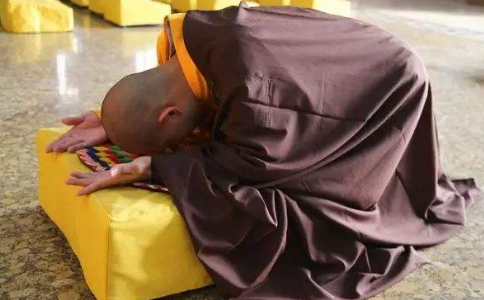

礼佛先合掌,脚要前八后二,就是左右两脚前面距离约八寸,后面脚跟距离约二寸,列成八字形。两掌半,右掌按在拜垫中央为第一掌,次将左掌按拜垫左前方,将右手移至右前方,使两掌相齐为半掌,合为两掌半。

善根指的是破恶、生善的根本。你可以把善根理解成好的根机、好的基础,善根主要是针对身口意三业的善法而言的,因为身口意三业的善坚固,所以称为根,根还有生长的意义,就像树根扎入土壤中,可以使树木长大,枝繁叶茂,开花结果,生起其他的善

无间地狱是没有间断的受苦,死了又生,生了又死。是八个大地狱中(等活地狱、黑绳地狱、众合地狱、号叫地狱、大号叫地狱、烧热地狱、极热地狱)最痛苦的一个,日日夜夜受罪受苦,施罪的器用没有不齐全的,从初入地狱时,直到百千劫,在这期间的一日一夜

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!