在佛教里讲法分三种,叫宗、因、喻。首先,就像公式一样,把这个宗旨,什么叫遍法界心告诉你,那么上上根人,他一下就听懂了。如果尽听不懂话,再退而求其次,叫因,就是讲前因后果,反过来、正过来给你多方位地讲说一下,再听不懂了打个比方,这是我们说法,大家听法以后肯定遵循这个规律,叫做宗、因、喻,比喻、譬喻打个比方给你说。所以我们现在就要理解我讲的遍法界心在哪儿啊?在哪里呀?哪儿哪儿都是,如果你想把它否定掉,哪儿哪儿都是,你想把它揪出来,哪儿都没有,这样理解,这样去悟。

以前达摩祖师说过,心心心,难可寻,宽时遍法界,窄时不容针。宽的时候就是我们般若智慧现前的时候,可以遍法界。窄的时候连一根针都容不下,就是我们的烦恼炽盛、钻牛角尖的时候。所以从这点来讲,我们来体悟一下这个新的作用和新的功能。罗什法师大家都听过吧,鸠摩罗什法师,这是我们中国佛教史上的三大最著名的翻译家之一。其他两个还有玄奘法师和义净法师。

罗什法师当时在西域,他生下来的时候很聪明,还没到十岁的时候呢,他就跟着他妈妈去庙里去朝拜,庙里朝拜的时候呢,在庙的香炉前边有一尊鼎,我们常说的就是香炉,就是鼎,三足那个鼎,铜鼎,罗什法师他年纪也小,还不到十岁,他就玩呀,把这个铜鼎拿起来一猛劲举过头顶了,这个时候旁边有人就觉得很奇怪说,这小孩子才这么点,他怎么能把一个比他身体还要重的一个东西举得起来呢?罗什法师的妈妈也说,是啊,今天这是怎么了,怎么一下子劲儿这么大?罗什法师一听,对呀,我这么小的年纪,这么单薄的身子,怎么能把比我身体还重的鼎能举起来呢?这个心一动的时候,马上这个鼎就撑不住,就压下来了,这就叫什么呀?宽的时候遍法界,无限的能量都能发挥出来,但是一旦你分别就落入凡夫的缘影心之中,就有局限。所以从这点来讲,这就是我们心的作用和心的功能。

以前我曾经听过一则故事,就是说一个母亲牵着她的小孩上街的时候,一辆车驶过来要把她的小孩眼看就要撞上了,这个母亲就用了全身力气把这个车一下子推得刹在那儿了,你想想一个女同志,她怎么有这样的力量,就那个时候啊,由于她护儿子心切,完全忘我的没分别的状态出来的时候啊,这心量到了那儿就可以显现那样的功能。但是这个在凡夫的境界上很难理解,就是我们也是依稀仿佛地这样去领会一下,好好要用功,用功夫,慢慢就会有能量显现出来。你想想,我们平常在日常生活中躁动心的时候,就觉得乱糟糟的一团糟,稍微你今天打坐坐一下,你就觉得脑袋清醒的很,这是很简单的一个例子。

还有一个就是过去曾经有一个法师在读《法华经》,那么他读《法华经》的时候,他是抄《法华经》,就是对着这个经典,一字一字的抄,以前没有限制这么方便的这种印刷技术,那个时候为什么经典流通都说要抄多少多少部,功德无量。那个时候只能手抄本,他在抄这个《法华经》的时候呢,抄得忘我,忘情了,这心完全就注在《法华经》文里边了,一字一字地抄,抄到天黑以后呀,他还在抄,对他来说没有一个黑的概念,他还能看得清清楚楚,结果侍者进来给他他倒水、倒茶的时候说,师父,这天都黑了,伸手不见五指了,您怎么还能看得见呀,这个一干扰,他心一动,马上伸手不见五指,就看不见了,得点油灯了。

相信大家以前也听到过六祖惠能到广东的时候,有两个人在争吗?到底是风动呢?还是幡动,惠能大师说仁者的心动,所以说,我们的心一动就是缘影,心一返朴归真不动,就是遍法界啊,就是这一念心。

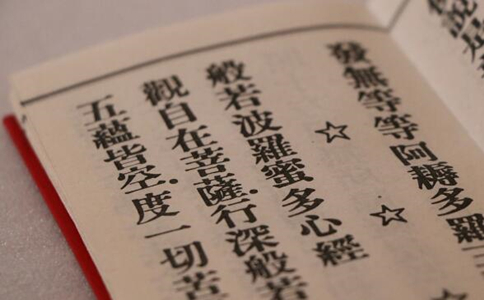

所以我们就是要认识到这个心的概念,《心经》里面讲的心,不是肉团心,也不是缘影心、虚妄心,而是我们本具的金子般的遍法界心。我们随着经文的往后贯彻,大家会对这个心有进一步的理解。但是听不懂的也不要着急,《心经》的确是非常的高妙,是佛法的核心。我们这次听,首先种个正知正见的种子,然后再去修的时候,一切都围绕着这个万变不离其宗。

接下来,我们讲到般若波罗蜜多,再讲经字。经呢,我们都知道梵语叫修多罗,叫契经,契机契理的契,上契诸佛之心,下契众生之机,所以一般称之为经。我们常常说,圣人讲的叫做经,贤者造的就叫论典,所以佛教里边的经律论,经一定是释迦牟尼佛亲口说的,在我们三藏十二部里面,如果不是释迦牟尼佛亲口说的,那么一定要有释迦牟尼佛当场验证,就是给它做许可证,赞叹它。知道这部经典是怎么怎么的正确。所以我们以后对于经呢,在中国的藏经中呢,其实只有我们六祖惠能的一部《坛经》,才称之为经,因为惠能的确是中国佛教史上最最最最重要的一位人物,所以是仅此一例而已。

一般我们把经呢,有时候也有几重意思,比如说它是法的根本,我们修行所依的轨迹就是从佛经里边的道理来的,所以它是法之根本。又有时候,我们把经作为涌泉意,就是像一个泉水一样,源源不断地往出涌一样,涌出地面一样,比喻佛法的智慧源源不断地乘兴流露出来给我们所听闻。

等等,这些我们了解一下,那么到此呢,大概这个《般若波罗蜜多心经》就给大家讲到这里。这个题解呢,我们暂且就把它说到这,我们心里有一个说什么叫般若?什么叫做波罗蜜多?般若是智慧的意思,波罗蜜多就是运用智慧可以到达彼岸。那么心呢,不是讲我们的肉团心、缘影心,而是般若波罗蜜多的遍法界心。就是讲这样内容一部经典,所以叫做《心经》,对题解我们就暂且就这样。

接下来,我们开始进入正文,首先来看第一句话,观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。这四句话,二十五个字,经题完了以后就是这二十五个字是本经的纲要,后面的经文都在说明这四句所表达的意思。那么这四句所表达了一个什么关键词呢,当然也是般若的另外一个名称,记住就是除了般若心以后,我们现在要讲一个无我,到底谁是我?所以昨天我还在讲这个成佛之道,我就说过,我们学佛,一定要有启蒙状态的心态,是什么样的一个形状呢?就是说我要反思,对于人要反思,对于自己的思维还要进行再思维。我自己的生命状态,我为什么会出现在某一个时间某一个地点?我们是以一个什么样的形态,是一个角色存在这个宇宙之间?一定要有这样的反思。你才能找到学佛的缺口呈现出来。那么本能的东西是不是合理的呀,这一切一切我所看见的,我所听到的,我所习以为常的是不是永远就是这个样子?

能不能去撼动它?想撼动它,那我们就会发现佛讲的六道轮回。那么我在轮回中,我现在在哪里轮回?有没有其它?轮回我们常说是一种生命的低级重复。那么可不可以把我们的生命进行升华、提升或者拓展呢?就这样的一种心态下面,要来听法,那么,最基本的一个你要想想,我是谁啊?就从这儿开始起这个疑点,我到底是谁?所以《心经》的这句话讲的就是无我。

那么我们首先看这句话,观自在菩萨,观自在菩萨是谁呀?观世音菩萨,什么叫做观世音菩萨,为什么啊,为什么说观世音菩萨可以观自在呀?就是因为他在因地的时候,修什么,反闻闻自性,性成无上道的圆通法门而得自在。一自在呢,一切自在,当然,之所以称之为观世音呢,也是取意不同。

观世音菩萨在中国,甚至整个亚洲来讲,基本上都是我们常说家家弥陀佛,户户观世音,是家喻户晓的一个人物,是一个圣者。但是他在因地修行的时候,就在我们婆娑世界的阎浮堤从凡夫修行成的,那么为什么把他叫做观世音呢,这个取意不同,就是在他因地上的时候,他就是从修声音着手,他坐在海边打坐,海浪一波一波往上涌的时候,他就在想,为什么海浪会有声音,这个声音怎么到我耳朵里?我的耳根怎么把这个声音进行辨别?

它是潮起,还是潮落的声音?就不断地在这个声音上面琢磨,这个声音从哪儿来?去分析这个声音,去解剖这个声音,最后发现,这个东西是空的,空了以后就证到般若的空性了,在这种情况下,他发现声音原来有这样的妙用。证到空性以后,他就怎样啊,不但耳根可以听声音,眼睛也可以看声音,鼻子也可以闻声音。所以这里叫观世音,就是他的六根得了自在,可以互用了。佛门里边也常讲作六根任用不染六尘的时候,六根清净位。所以大家见到供养观音菩萨的殿堂,叫做圆通宝殿。

就是讲他的功夫特色就是这么来的,所以他从声音上边得了利益,关照到这种解脱的空性以后呢,他就发了个愿,他说将来等我在成就以后度众生的时候,只要所有一切六道中的众生有这种痛苦去受苦的时候发出声音,我都能观其声音而分身散影地去救度他,所以观世音菩萨其实又叫观自在。就是以观行相应,发明心地而得自在的菩萨叫做观自在。观世音菩萨的根本道场在哪里?观世音菩萨的根本道场,西方三圣嘛,在极乐世界,前提就是根本道场,而普陀山这个海天佛国,我们浙江舟山群岛的普陀山是哪里?是他的应化道场。在我们娑婆世界,在我们这个国土,他又两个应化道场,一个在舟山群岛的普陀山,是汉传。另外一个就在跟他相完全同一个纬度上的,在西藏拉萨的布达拉宫。这两个地方都叫做小白华,普陀山的原意普陀洛迦的意思。也是小白华的意思,就是清净的意思,所以我们常说观音菩萨有求必应。

观音菩萨和大势至菩萨两个人辅佐南无阿弥佗佛,在极乐世界度化众生,讲经说法。他又乘愿再来,发愿分身散影来娑婆世界辅佐释迦牟尼佛,往西方极乐世界送,又有阿弥陀佛在极乐世界迎,这么一来一往,这也是自在,一多分身自在。其实观音菩萨也是果后行因,为什么,其实他老早就成佛了,叫做正法明如来。

可能我们有的时候到某一个道场去朝拜的时候,或者山上普陀山都有正法讲寺,就是表写这个法的,这个在经文里面说过,《大悲经》里也说过,在过去这个无量劫中呢,有一个叫光王静住如来的时候呢,观音菩萨从千光净王佛那儿,听到《大悲咒》。那么他就修行这个《大悲咒》法门,而且发了愿,发了愿以后,通过这个咒的神力呢,就显现出来他的千手千眼这种无碍自在,千手千眼就是说明他的神通道力不可思议。

但是我们现在呢,在藏传佛教、汉传佛教都有千手千眼观音菩萨的这种形象。咱们法源寺后边原来的观音宝殿里边,供一尊也是十二臂观音。清朝明清时候的佛像,原来的观音殿,现在的毗卢殿里供着。因为修这个殿堂,这尊观音菩萨,常现瑞相。包括藏地的喇嘛师傅们都来献哈达,都是知道这个事情。它是原来在承德避暑山庄里的一尊佛像,好多时候,他是玻璃罩着的,玻璃罩着,北京气候很干燥,但是他身上就有甘露在滴水,这事好多居士都知道。就在现在毗罗殿里供着一尊千手千眼观音。所以我们对观音菩萨的认识呢,大概的前因后果是这样。

观自在菩萨。观音菩萨他不但于火坑得自在,在普门品里边,求男求女得自在。而且佛在普门品里边问无尽意菩萨,说如果有人以六十二亿恒河沙的这种时间去四事供养这个无量的诸佛菩萨,那么他的功德跟念南无观世音菩萨功德是正等无异。大家读过普门品的话,就可能知道这是什么意思,就说明观音菩萨一多自在,这全是他的自在功德,所以说,观音菩萨这里叫做观自在。也就代表了观察自己的遍法界真心,破除了一切妄想而得自在的所有菩萨。叫做观自在,同时呢,刚才给大家为什么说要无我,也就是观音菩萨在因地的时候,观自己所在而发明智慧心地,所以叫做观自在。

从这点来讲的话,就我们常说观自在,但是我们可能到庙里边常见到这么一种形象,在礼拜的时候,有一尊观音菩萨的像是一只腿跷着的,一只腿跷,一只腿耷拉在那,胳膊还随意的很,妙相庄严。给人感觉很舒服,很潇洒,于是乎呢,我们的同修就觉得说,这个才叫自在啊。干嘛让我们到殿堂里边听会儿发你还得让我毕恭毕敬的,又不能跷二郎腿。又不能歪胳膊咧腿地,就是非得让我们端坐着,非得难受呀,这不是不自在吗?这就错了,观音菩萨,我们在礼拜听法端坐的时候呢,不敢这样放肆。说句罪过的话,观音菩萨他放肆,他得自在呀,他证了果了,不执着啊,我们凡夫俗子想证果,一定要从恭敬中开始踏步,好比什么呢,就好比是说一个皇帝,他坐在金銮宝殿里边,可以号召天下颁发圣旨,如果你是一个山野小民,你农村里土包子你妄称我是皇帝帝王,怎么样,罪必灭族。所以我们常说的恭敬心恭敬心,看着观音菩萨得自在要向往,也要这样去修,但是千万不敢学,观音菩萨的自在像呀,也就这么一尊,所以叫做观自在菩萨。

那么我们为什么不得自在呢?就是因为我们有束缚,看见颜色就被颜色所束,听到声音就被声音所牵,闻到香味就被香味所吸引。所以我们在这儿不敢跷腿,因为观音菩萨他能用鼻子听声音,用眼睛听声音。我们这会儿,你用鼻子喝口水,估计你气都上不来,还不要说跷腿了。所以从这点来讲的话,他呢,观自在菩萨,可以凭下面一句话,行深般若波罗蜜多时,凭什么观自在啊,因为他行深般若波罗蜜多时。一个是般若深,二一个是时间久,这是第二句话,说明观自在菩萨,行,修行般若波罗蜜的智慧法门已经达到功行甚深之时。而且行的是深般若,而不是浅般若,为什么说是深般若呢?难道般若还有深有浅吗?有,告诉诸位同修,般若有深有浅,我说一会儿你们就知道了。

我们凡夫呢,不是没有般若,但是呢,打不成一片,以前的祖师们,一辈子用功夫呢,就是说,老僧四十年才打成一片啊,这个香林禅师,还有赵州禅师说,到了八十岁修行呢,到了六十岁给人家说,我一天用功夫呀,但是在吃饭和睡觉的时候,这个心还会走,就是说,还会乱,所以你看看,这就是般若功夫呀,不是那么好修的啊,这个浅呢,就是说我们心血来潮的时候,来一下,而不能始终如一的到底。那就是浅不是深,比如说,我们在这里听经,法师一讲,说要般若。要修、要破、看破要放下,听的时候是很相应,一念正念起来了,这就有点般若啊,是这个样子。可是如果我们今天十点半一散场,说说笑笑往回走,一出这个山门,一回家就开始中午吃什么呀?孩子又有什么事要说呀,先生啊,媳妇啊,等等这些柴米油盐酱醋茶马上就把你包得严严实实的,又怎么呀,散掉了嘛,所以说这个般若啊,不要被转,就是深,一旦被转,只能是浅了。

原标题:第6课丨观世音菩萨凭什么这么厉害?「晚课」

文章转自微信公众号:那一座庙

《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。现以唐代三藏法师玄奘译本为最流行。整段话的概略意思是“透过心量广大的通达智慧,而超脱世俗困苦的根本途径”。

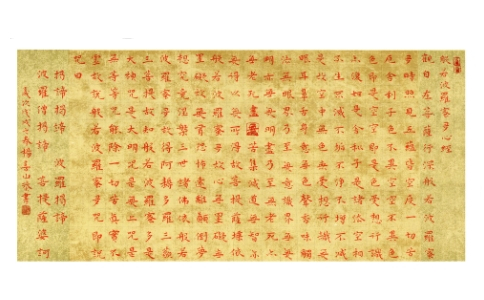

心经原文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

常诵心经的好处:增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十二年般若谈的精华,即阐明宇宙人生缘起性空的原理……

【观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。】心经何故无如是我闻、一时、佛在某处等六种成就,以证明是佛说呢?唐朝唐太宗时,有一位国师名玄奘法师,在家姓陈,十二岁时跟随哥哥出家,出了家后,读一切经典,有些经典是鸠摩罗什法师翻译,有些经典是别的法师翻译,他对有些语句生疑,很想到印度取经,后来在四川成都挂单,遇到一位老和

回向文1:1、如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。祈求阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨等诸佛菩萨、慈悲作主,超拔他们,令业障消除,离苦得乐,往生净土。弟子__真心求忏悔(三称磕头)

《般若波罗蜜多心经》全文完整注音版。

般若波罗蜜多心经原文 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时(运用智慧观察),照见五蕴皆空(了知身心俱空),度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受想行识亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色香声味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。

(1)上香 香赞 炉香乍爇,法界蒙熏,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)(2)礼拜 鞠躬或叩拜:礼敬之时,须恭敬至诚。也可默念:能礼所礼性空寂,感应道交难思议,我此道场如帝珠,一切如来影现中。

【皈依发心】:(三遍)诸佛正法菩萨贤圣僧,直至菩提自他竟皈依;为利一切如母诸有情,愿证诸佛般若究竟义。【称念圣号】:(三遍)南无本师释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊 南无大悲观世音菩萨 南无般若会上佛菩萨

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。

如何修持心经 摘自《佛经修持法》洪启嵩着 心经,是一部很短但也很深奥的经,几乎所有的学佛者都会背。 介绍《般若心经》,我不想依华严宗或天台宗的判教方式来看本经的地位。就这个时代而言,研究佛经最好的方法,是不必再用判教的方式来看,而是依佛经的方式来看。所

每一部经都有它的作用,那么,《心经》有什么作用呢?教下讲是破三障:报障,业障,烦恼障。我们人活在世上,所遭受到的一切灾难困苦,心内各种各样的无名烦恼,都是由这三障带来的。所以,只有破了三障,才能度一切苦厄。下面我们把这三障具体地解释一下。

古代多位译经家翻译过《般若心经》,流通最普及的版本就是唐朝玄奘大师(唐·三藏法师)翻译的。唐三藏不是《西游记》里的那个唐三藏,有部真的《西游记》叫作《大唐西域记》,是由玄奘大师作的。小说的《西游记》大家都看过,真的《西游记》却不一定人人都知道。

“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提僧莎诃(娑婆诃)”,翻译过来就是,即说咒曰:“去吧,去吧,向彼岸去吧,全向彼岸去吧。”“菩提”,就是“觉悟吧”;“娑婆诃”,则是“祝福你们”。

《心经》,全称《般若波罗蜜多心经》。所谓“般若波罗蜜多”,就是“智慧到彼岸”。此岸是苦境,彼岸是乐境。若要离苦得乐,从苦的此岸,到达了的彼岸,需要佛教的解脱智慧。《心经》的译本,现存七种,以唐朝玄奘法师所译为通行本。经中旨趣,在于用般若(智慧)观察宇宙万有,自性本空,从而让修持者证

观世音菩萨是慈悲的化身,如夏日的凉风送人以清爽,如冬天的太阳与人以温暖,人人喜欢、人人需要!观世音菩萨悲愿无尽,随缘赴感,广度有情。著名高僧玄奘大师,便是在观世音菩萨的指引和庇护下,才圆满完成前往印度取经的大愿的。

“色即是空”是《心经》里的一句话,色即是空后面还有一句是“空即是色”,是说所有的色法。我们来举个例子来说明……比如一张桌子,看起来有这个色相,可是如果你用佛法的角度来看:第一,桌子是颗粒微尘所构成的,没有真实的东西。第二,这张桌子是无常的,就算五年、十年、一百年、一千年都不会坏,可是终究有一天还是会坏,因为它的本质

“心”,在《心经》中有诸多含义,如心脏、核心、常住真心等。中国人喜欢简略,往往称《般若波罗蜜多心经》为《心经》,在经题中略称“心”,是为了凸显此经的重要性,就好比“心脏”对人的意义一样,是至关重要的。佛陀一生说法四十九年,二十二年谈般若,足以见得,般若部是佛法的核心,般若部的核心即是《大般若经》,《大般若经》的核心即是

《心经》上说,“舍利子:是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识。”诸法是指一切法。这里的空相不是指空,更不是有,而是空所显的真实相。空相也可以称为有相,有所显的实相叫有相。实相可以通过空来显现,或依据有来显现。

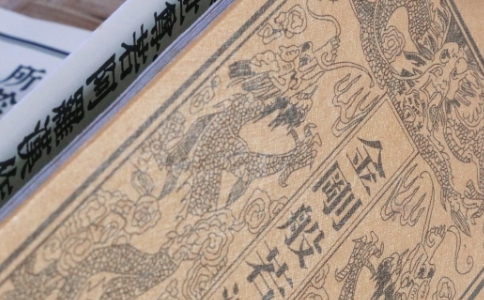

在《六祖坛经》里,惠能大师一再提到《金刚经》;《金刚经》不但与《六祖坛经》有很重要的因缘,与禅宗更是关系密切。禅宗自六祖大师以后,分为「南顿北渐」,即所谓南宗禅与北宗禅。南宗禅是以《金刚经》印心,北宗禅则以《楞伽经》印心。六祖大师是南宗顿教的开

莲偈,指《妙法莲华经》中的偈颂,又称“莲华偈”。所谓“莲华”,《法华玄义》解释道:“今莲华之称,非是假喻,乃是法华法门。法华法门清净因果微妙,名此法门为莲华。”

传说为古印度马鸣著。南朝梁真谛译,一卷;唐实叉难陀重译,二卷。以真谛译本较为流行。内容分五部分:因缘、立义、解释、修造信心、劝修利益。修持方法,讲究一心,即如来藏心。万法源出于此,包摄一切世间法和出世间法。

“禅定解脱是二法,不是佛法?”《坛经》中这句话也表明了它的宗旨是指导修行者从自心中顿见本性,悟到自性具足万德,已经达到佛境,所以再有修习,也于体上不能增加一分,只是随事体验充实德用而已。因此在《坛经》所举示的修行法门,以无念为宗、无相为体、无

这是《金刚经》当中,很有名的四句偈子。我们居住的娑婆世间,是一个有为、有漏的世间,佛教对这个世间,有如梦、如幻、如泡、如影、如露、如电等种种譬喻,主要都是说明人生如梦,幻化无常,如水泡须臾不停,似影像依託不定;又如朝露、电光石火般刹那即逝。

《心经》全称《般若波罗蜜多心经》,是佛教经论中文字最为简练,而内容又极为丰富的一部典籍。它由浅入深地全部概括了《大品般若》的义理精要。《心经》的基本思想是运用般若进行透彻的禅悟观照,证得万法的空性以获得澄明自在的境界。

阎浮树在南本《涅槃经》卷九中被记载:阎浮树在一年中会发生3次变化,有的时候会长出花,色泽光亮鲜艳;有的时候会长出叶,郁郁葱葱,很繁茂;有的时候则会凋零,看上去仿佛枯死一样。阎浮子,其形如沉苽,紫色,酢甜,则是《善见律毗婆沙》卷十七中对阎浮树的描

天如惟则禅师,是元代中峰国师的法嗣,在禅宗方面有很高的成就。惟则禅师一生大宏临济宗风,受敕赐“佛心普济文慧大辩禅师”号及金襕衣。他在净土宗方面的开示被辑成《净土或问》一书,收入净土宗重要典籍《净土十要》之中。其《楞严经会解》集唐宋九家注解的精华,

《心经》即《摩诃般若波罗蜜多心经》,是佛经中字数最少的一部经典著作,但是其含义最深,传奇最多,影响最大。《心经》一共有7种译本,现今通行的是玄奘的译本。(1)后秦鸠摩罗什所译的《摩诃般若波罗蜜大明咒经》。(2)唐朝法成所译的《般若波罗蜜多心经

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!