「文殊师利,有疾菩萨,应如是调伏其心。」现在又进一层,我们生病了,身体感受痛苦,这个受阴和其它四阴——色想行识,都是这个心所变的。等于一只手有五个指头,实际上都是一只手。生病当中正好用功,我上次提到,你要体会你的思想里头——思想也是心的作用——并没有痛苦,可是思想被感觉拉着走了。如果能把心的思想的痛苦拿掉,感受的病苦就轻七八分了。再把感受也去得掉的话,此身等于无病了,但其实身上还有是病的。行阴的解脱就很难,比如是细菌感染的病,你定力虽然高,能把心的思想和感受拿开了,可是细菌还在你身内,它的作用还在,它还跟着行阴在跑。你要行阴空得了才行,那就要谈《楞严经》了,行阴空得了就差不多了,当然还有识阴在。

有个同学听了,认为有病就把受阴拿掉,以为跟想阴没有关系的。怎么没关系?关系很大,你的感受也是想阴来的,五阴同是一念。不过我们讲粗的思想,比如生病发高烧,它两个好像是分开的,身体感受的难过好像和思想没有关系。你没有病的时候这两个好像分不开,稍稍有点用功经验,有病当中分开就明显了,病中是最好用功的时候。

刚才上面的几段是讲如何调伏其身,接下来维摩居士和文殊菩萨,讲如何调伏其心。这个问题还没讨论完,我们讲了很久,他们两个当时谈话就是一下下。第一个提出来,对身有病的看法,第二个提出来,有病当中的念,这里头就有问题了,思想同念头的差别,就是心、意、识三个的差别。你生病了,身体随时觉得难受,你不想它,你的思想还在想别的,想喝茶、想欠了人的帐、想怎么做生意赚钱,可是你身体还是感到难过,这个是念,念是念念不会忘的。这些心理状况,身上的感觉,一定要分析清楚,深入研究佛学佛经对自己才受用,不然何必浪费时间研究这些?要研究这些东西,是对自己的生活生命有用处,所以才花时间作这个学问。

有疾菩萨应该怎么样调伏其心呢?

「不住其中,亦复不住不调伏心。」这难办了,所谓明心见性,是心的道理。上面是说如何调伏其身,如何调伏其念,但是不论身体也好,念头也好,自己如何安慰、解脱,都在这心的范围。现在又讲如何调伏其心了,又重复了。「不住其中」是使这个心不在病中,很难了。我们生了病,普通感冒发烧还不算痛苦,假使生重病要开刀,像小说《三国演义》,写关公手臂中了毒箭,需要刮骨治疗。关公没有上麻药,一边让华陀刮骨,一边还在跟人下棋,他有修养的,用下棋把精神移开了,这是小说写的。世界上也真有这种人,一九四八年在基隆,我一个侄子在工作时,胳臂被机器夹伤了,那个时候那个地方的医疗条件是很落后的,不像今天。当时他被送进医院,医生说要切断,但是没有麻药。这小伙子壮得很,就说那切断吧!结果人家要找绳子把他绑起来,他说不要绑了,我不动也不叫就是了,切吧!结果血都流了好几桶。我当时不在场,后来问他痛不痛。他说怎么不痛呢?痛又能怎么办?有什么好叫的?只好咬着牙不叫了。我过去在大陆也看过,部队里的年轻人,说勇敢真是勇敢,死就死了,乃至有的土匪被拉上刑场还在笑的。不管他是好人还是坏人,他会调伏其心,把心拿开了,太不容易了。

现在的青年人有许多的毛病,经常身体不好,都是自己心造的,心理病。你能够调伏其心,不会生心理病的。如何「不住其中」,此心不在病中,很难的。如果你有个头痛牙痛的,你能空得掉吗?做不到的话你学佛都是空话,自欺欺人。佛学是非常实际的东西,你用不上还搞这个东西,不是浪费时间吗?

如说完全「不住其中」是了不起,真解脱了,真达到空了吗?不是的,还是要用一点功夫的,要住在调伏其心。这是菩萨行,但还没有成佛。你纵然随时可以把心拿掉,空了,跟病脱离关系,但你不用一点功夫,不用一点定力,是做不到的,所以还是在用心中。不住其中,还是在用心中,「亦复不住不调伏心」,反过来讲,这个时候还是在调伏其心,还要用力用功,才能做到与病脱离关系。理由在哪里?

「所以者何?若住不调伏心,是愚人法。若住调伏心,是声闻法。是故菩萨不当住于调伏不调伏心,离此二法,是菩萨行。」住在不调伏心的,是凡夫,是一般笨人。普通人生病,当然是痛苦了,痛起来就叫哎哟,这个很自然的。但这是愚夫心,跟着现象走,不调伏心就是普通人的心理。

声闻,就是小乘,他有禅定功夫,腿一盘,空了这个念头,就没有感觉了,把身和心分离。他把病用心理的影响压下去,是把受阴的感觉压下去。这时病还是病,肉身还没有转。纵然此身得到神足通了,五种神通具备,仍然没有办法逃过生死。

我们知道有些有道的高僧或是密宗的活佛,他们最后是得癌症死的。你不能说他们得了癌症就没有道,不能这么说。癌症是身上的痛,道是在心中。但是你也不要迷信,有朋友去锡金参加一个活佛的火化,回来后告诉我,火化前太阳旁边现出彩色的光晕,火化时冒出一股黑烟,是活佛骑在狮子上的样子,火化后又有很多舍利子。我听了就一直说,好,好。等朋友走了,旁边的学生觉得奇怪就问我,老师你只点头说好,其它话都不说,是为什么?唉!我当然要赞叹,其它不用对这位朋友说了。锡金那个地方纬度高,过去我在云南的山区走过的,那个气候之好,在那种地方,太阳月亮周围经常有彩晕是普通的事。又好像说某某人写佛经之时,大地震动,现六种震动,真是有道啊!我在这间课室讲课,也是碰过好几次地震的,都是瞎扯,什么鸟衔个花掉下来,学佛不要迷信。以前这里有一位年轻的美国小姐,她什么流行的功都练,最近在美国突然死了。你们同学搞什么气功的特别要注意,越注重有为法的,越容易倒下来。

佛的弟子中,目连尊者神通第一,佛经常告诉他不要玩这个啦!神通也是无常的,目连尊者的神通还得了,他可以把他方世界的星球,一把抓来给人看,像水晶球一样。最后他要死的时候,想要逃,天上地下都躲不掉,只好来告诉佛,无常到了,生命要结束了。佛说:告诉过你神通是有为法,无常是不能躲避的,一切圣贤不避它的,顺其自然吧!目连尊者神通虽然大,他没有修转身法。我们前面提过,佛有四个弟子留形住世,还在人间,不知道你们诸位当中哪一位就是。他们修的这个法,有这个成就,一切唯心造的。法门无量誓愿学,一般学佛的人嘴里这么念,事实上这也不肯学,那也不肯学,结果哪一样也学不好。

上面说愚人住不调伏心,声闻人住调伏心,菩萨走中道「不当住于调伏不调伏心」。小乘人住于调伏心就一切不动了,万事不管了,他只要在定中,不敢起爱欲心,也不敢动任何念。声闻道以利己为先,菩萨道以利人为先。菩萨不应当住于调伏不调伏心,调伏与不调伏都是两边,非中道。菩萨这样也行,那样也行。有时诸佛菩萨同凡夫行一样,你看我们本师释迦牟尼佛,生病照样吃药,还让阿难为他去化缘。他八十一岁的时候,风寒发背而死。你说他是病死的,可是把他装在棺材中,他还把脚伸出来,等他的得法弟子迦叶尊者赶到了,他再拍脚收进去,所以他死了没死,还是个问题。菩萨走中道路线,「离此二法,是菩萨行。」离开调伏与不调伏,空与有,这是菩萨道的修持。

「在于生死不为污行,住于涅盘不永灭度,是菩萨行。」大乘菩萨道,现身于生死道不会被染污,可以留形住世,也可以随时跑路,这些功夫见地都有了。万一他涅盘走了,也不会永远不来,可以随时再到这个世间,慈悲利世。

「非凡夫行,非圣贤行,是菩萨行。」菩萨入于中道,你们看不出来。你们说在打坐或是梦中看到菩萨,你哪里看到菩萨?我学佛一辈子,没有看到过菩萨,我说的是老实话。但是我学佛一辈子,到处看到都是菩萨。菩萨就在人间,很多。菩萨非凡夫行,但是他同凡夫一样,你自己不到那个境界你是看不出来的。他也不标榜自己是个圣贤。悟了同未悟,得道同未得道,你看不出来,这是中道。既不做一个平常人,也不做一个非常人,如果被你看出来是非常人,这菩萨就成了萨菩。

现在中外都在捧寒山、拾得,如果现场他二人站在你们当中,诸位菩萨还理他们,我就服了你。他两人挂着绿鼻涕,牙齿疏落,头发散乱,不晓得有多脏,衣服也破烂,你不躲他们才怪呢!可是这类人物不多,我们当年都接触过,你跟他接触了,就会觉得他非常干净。我本身有爱干净的毛病,可是在他们面前就只好跟他们玩了,我还有个贪图心理,小说神仙传看多了,他们的鼻涕说不定是仙丹,吃下去长生不老,就大胆忍住,要我吃什么就吃吧!你不要看庙里塑的菩萨那么庄严,身上又挂了那么多宝饰,但是真菩萨不是那么好看的,你拜不拜?恐怕捱到你旁边站,你还嫌他又脏又臭。我当年跟个叫花子跟了他一个月,因为我认为他是有道的,他坐在大便堆里讨饭,最后虽然没有办法追出来,到现在我还认为他应该是有道的。当时他要到饭就分我一点,我双手接过来吃下去,不过我还没因此而得道。朋友都劝我把这些回忆写下来,这些故事讲给你们听,就是说真正有道之士非凡夫行,你细细观察,他同一般人不一样的。但是也照样的吃饭,照样的上厕所,照样的生病,非圣贤行。

「非垢行,非净行,是菩萨行。」不垢不净,一切凡夫的垢行都沾染,也都不沾染。不特别标榜学佛的样子,非净行,但是他处处净行。

「虽过魔行,而现降伏众魔,是菩萨行。」虽然超过了魔的境界,但是还实现降伏众魔。病就是魔,被细菌感染了,细菌就是魔障。为什么会受传染?受传染就是被魔障障住了,就生病了。菩萨道是超过了一切魔行,对魔避免和厌恶,是修行阶段的小乘境界,真正能够成魔的人,才能够成佛,佛跟魔是一体的。善念和恶念是一体的两面,好像手心和手背,阴暗与光明。真正得道的人,超过了阴暗与光明,不受阴阳所拘束,也不受魔佛所拘束。生老病死是魔,烦恼是魔,心中结使如贪嗔痴慢疑,都是魔。大菩萨看魔外道与佛道没有分别,但这不是凡夫能做到的。

「求一切智,无非时求,是菩萨行。」这文字里问题来了,所以讲佛经要留意。菩萨求一切智慧,怎么叫「无非时求」?难道要以时求?不是时候不能求?「无非时求」是没有任何时间限制的,也就是随时随地要求智慧。

戒律有讲到「非时食」,早晨吃饭是天人食,中午是人佛吃饭,晚上是鬼道吃饭。照戒律,人是过午不食,过午吃饭就是「非时食」。为什么?用科学的理由才能解释这个道理。佛经的解释「非时食」是方便,因为要配合当时人们的知识智能。我们这里吃早饭,美国那里在吃晚饭。哪一边是早上,哪一边是晚上,这是根据地球上的位置,是向太阳还是背太阳而定,是由地球自转而来的,但以整个地球来讲,是没有绝对的早上和夜里。再者,各地人生活习惯不同,有的国家人注重早餐,有的注重中餐,有的注重晚餐。即使在中国内地各处也有差异,有些地方的人一天吃六餐,三餐之间加两顿点心,夜里再吃宵夜;有些地方的人一天吃一顿,吃两餐被认为浪费。这样说来,哪个才是「非时食」?当然,黑夜里是许多昆虫和野兽活动进食的时间,比白天活动的生物多太多了,夜里是他们的世界,这就是业力不同,感受不同。

总之,关于「时食」,「非时食」的研究,是很有问题的。中午是以太阳当顶为准,但是台湾的中午和西藏的中午差几个钟头,台湾的出家人中午吃饭,西藏还在早餐呢!现在佛法在科学时代要留意科学,否则有些宗教的东西,你自己都解释不通就不通下去了。有修养又有知识的人听你这样讲,站起来就走了,也不会批评你,因为谈都没办法跟你谈。

「求一切智,无非时求,是菩萨行。」这是说菩萨求智慧求学问,随时随地都在求,没有松懈的,精进不懈。大家不要读错了这一句话。

「虽观诸法不生,而不入正位,是菩萨行。」菩萨道的人已经证到了一切法本来不生不灭,本来无生,但是他不住在无生,不住在空的境界里。空和无生有差别的,我是方便讲法。他虽不住在不生,但还是住在生生不已中。「不入正位」的正位就是无生法忍,如果住到无生法忍,他就不起用,也不来慈悲布施,接近于声闻道了。

维摩居士告诉文殊菩萨,一切菩萨在病中要如此调伏自心,这个病是大病,世人都是在病中。佛经说一切众生皆在作梦,生命就在作梦,所以叫作大梦,这个也是大病。

「虽观十二缘起,而入诸邪见,是菩萨行。」行菩萨道的人,观十二因缘都了解了,而入诸邪见,也就是一切魔外道法也都会。

「虽摄一切众生,而不爱着,是菩萨行。」摄是包含、包容,菩萨是慈悲的,爱一切众生,度一切众生,但自己不会被爱这个观念所困住,不落入贪爱心理,随时在解脱中。

「虽乐远离,而不依身心尽,是菩萨行。」菩萨与声闻缘觉一样,也会乐于远离。《金刚经》中的须菩提是佛十大弟子之一,他谈空第一,是阿兰若行者,就是修出离道,有出离心,厌恶三界。小乘罗汉的肉体寿命到了就走了,念也空了。我非常欣赏大阿罗汉要入涅盘的四句话:「我生已尽,梵行已立,所作已办,不受后有。」但菩萨虽然乐于远离,不会依身心尽。

在本经前面的弟子品中,讲到佛要弟子们去问病的时候,第一位是舍利子,维摩居士和他讨论过宴坐,也是我们学佛的人一个重点观念。

今天在座很多人求真修实证,不论大家学打坐、学定、学参禅、学密,不能得定不能证得的第一个困难,就是不能远离身心的作用。随便学哪一个法门,身体的感觉去不掉,也就是身体的障碍去不掉,妄念思想不能清净,不是不能停止,停止了就成了断见。因为身心都不能远离,所以连最基本的法门都不能证得。远离身心是初步的佛法。所谓性空,以成唯识的道理,第六意识的念空,才能证得。以菩提道的次第来讲,这个时候是证入空性的入门。

所以,本经开头,佛叫舍利弗去问疾,舍利弗不敢去,就是为了宴坐这个身心的问题,受了维摩居士的呵斥,挨了骂。什么叫宴坐?我们所有修定的法门,不论大乘、小乘、不净观、白骨观等等,打坐通称为宴坐。真正的宴坐,如龙树菩萨在《大智度论》上提到,「不依身,不依心,不依于三界,于三界中,不得身心,是为宴坐」,与《维摩诘经》的道理一样,是大乘佛法。我们要反省了,不照古代研究经教的方法,而从实际的研究方法讨论,我们不能证得空性的原因,是因为一切都有所依,厌离心生起还是个普通心理,要修证功夫真做到了不依身,不依心,连那个不依空的境界都还要放下,这才够得上说是在打坐,才真正是学佛的入门,才是基本的成就。

经文这一句「虽乐远离,而不依身心尽,是菩萨行。」这是说声闻道要远离身心,但是这还是偏空了,并非究竟,究竟是要能不依身心尽。你要远离到哪里去啊?就算你有定,能像一般人讲的打坐出神了,神识离开肉体,这样的远离非究竟道,即使做到出阳神,还不是佛道。阳神是道家名称,佛道两家许多人修行都有了这个功夫,很多同学和外面的人都问过我,问得太多了我也懒得答。

现在有的青年搞灵魂这一套,走上出神这条路,打坐起来自己觉得离开身体了,这种是出阴神,但还不是真的。真的出阴神要肉身气脉通了,气脉通了的确可以健康无病,也可以不需要饮食,入定时心是可以离开身体的,《楞严经》形容这境界如飞鸟出笼,很舒服,很轻灵,我们现在觉得痛苦是因为身体的障碍。功夫做到这样,他可以在我们这儿大家头顶上转一转,乃至坐在我们身上,我们也没有感觉,可是他看得清清楚楚,听得清清楚楚,也能摸到我们,是真实的,不是像作梦。如果你们打坐时昏昏迷迷像作梦,看到了什么,以为就是出神,那可严重了,那是精神分裂,不要搞错了。

什么是阳神呢?色身整个转化,气脉通了。这又要讲到四大本性,什么是四大本性?地水火风。譬如我们听呼吸,依风大起修,修到最后是性风真空,性空真风,最后是空的,没有方所,没有固定的位置,它体性自空。火大起来是「性火真空,性空真火,清净本然,周徧法界,宁有方所」,这是《楞严经》的原文,无所不在,像电一样,虚空中有电,但我们手中不会触电,可是一摩擦就发电了,就是这道理。依四大本性身体通了,心物合一了,然后此身可以不坏,那么他在那头打坐,还可以另出一个身体来听课,两个身体同时可以讲话,乃至三个四个都可以分身出去,那是阳神。几时可以修到呢?慢慢来吧!修道想即身成就,要多方面的法门,显教密法一概融会,真正把身心投进去求证才行。

我常说,佛法讲理论是一回事,但修证是科学的法门,必须实证的。昨天有位同学问我,他修持已有二三十年了,他现在常常到达没有念,自己的呼吸也停了,就感到害怕。我说他中了彩券特奖,可惜又都丢掉了。念空了的话,呼吸自然停了。呼吸往来是生灭法,四大往来都是生灭,气住脉停才是定的境界,那个时候为什么还求个气呢?他说根据教理不是要心息相依吗?我告诉他,那是初步入门的,既然到达了,此身一丢就定住了嘛!还亏他搞了几十年。这所以告诉我们,为什么学佛要把教理研究清楚,否则往往走入歧路。

你乐于远离身心,纵然修得很高,超过了阳神的境界,还是小乘之果,没有证得菩提大道。那所谓大乘法何在呢?注意是要虽乐远离,「而不依身心尽」,并没有抛弃这个肉体,这个色身,也没有抛弃这个起用的心,非断非常。

现在很多人喜欢玩所谓天眼通,你注意他是否闭着眼睛用劲「看」东西时脸红红的,小心得高血压。真正天眼通都不用打坐,一边讲话一边看得清清楚楚,不是定起来才看得见,没有这回事。父母所生的肉眼能观十方界,是自然的,不须要离开这个肉体。像《心经》上说:「无无明,亦无无明尽」,就是大乘佛法。「尽」是梵文翻译过来的写法,如果用传统中文写法,这里「尽」字也可以放在上面,就成了:不尽身心而乐于远离。鸠摩罗什法师,是佛教文学的泰斗,用南北朝的文笔翻译,美极了,把中国文学和印度文学合而为一了。你们因为中文的基础没有,所以佛经看不懂。佛经都是白话,没有一句文言,是当时的白话,即使后世读来,也不应该有困难。

维摩居士说,要这样才是大乘菩萨修持的道理,他每一个要点都提出一个问题,每一个问题都是破解我们修持佛法的观念。凡夫把这幻相的身心当成真实,声闻道知道这个不真实,所以由戒定慧入门来修持,以远离这个幻象的生存为道果。大乘道再进一步,说远离这身心还不是道果,真正道果不须要远离,就是这个身心就可以证入菩提,所谓不二法门,这就是菩萨行。

「虽行三界,而不坏法性,是菩萨行。」虽然还在欲界、色界、无色界三界中转,但是不坏法性。他是跳出了三界,是跳到第四界吗?没有第四界。教下讲「界外」,不是讲第四界,不在三界中,即在三界中,是名界外,是圣贤境界,佛菩萨境界。

初学佛的人都希望跳出三界,尤其根据小乘经典,必须要跳出三界,不跳出三界还修持个什么?跳出三界要怎么跳?九次第定把修持的方法讲得清清楚楚,各种禅定乃至各种宗派,譬如天台宗、俱舍宗、成实宗,应该如何断惑证真跳出三界,都讲得清清楚楚。不只是打坐功夫到了就行的,若是起心动念,贪嗔痴慢等等烦恼、无明的习气没有转变,仍然是跳不出来的。

功夫到了像四禅八定那个境界,并不太困难,一般凡夫练气功的都做得到。修行的真困难是,习气心念见思惑难断,断一层见思惑习气烦恼,配合修定的功夫,就是跳出三界的次序,我们也讨论很多了。我经常问大家,跳出三界外要去哪界?佛说过有第四界吗?我们可以说是有个圣贤境界,是假设的,得到所谓界外之界的圣贤境界,他在哪里呢?还是不离三界,可又不住三界。因此无以名之,是假设的界外之界,所以虽行三界,而不坏法性。真悟道了,诸佛菩萨都是再来人,还是在三界中度一切众生,又不坏法性,等于没有来过,所谓妙湛总持不动尊,来而不来,去而不去,这才是菩萨行。

透过经文我们了解到,菩萨就在人间,只是你不认识罢了。我最近和几个朋友闲谈,回想起很多我的朋友,其实都是菩萨,他们的行为,盖棺论定,真是菩萨。乃至这边有位沉居士,平常一来我就训他,去年来跟我拜年时,说他自己的身体坏透了,都是病。我就讲他,他说:老师你不用替我担心,不要紧的。下楼他和别人讲,老师替我在担心,我往生西方是有把握的。结果死后烧出了舍利子,他的朋友来告诉我,他讲有把握不假,兑现了。我讲,他本来就是再来人,我平常训他骂他是别有道理,你不懂的。这些圣贤再来的,都在人间。再严重地讲,诸佛菩萨在哪里?《楞伽经》告诉你:「无有涅盘佛,无有佛涅盘」,自性本来涅盘,到哪里证个涅盘?十方三世诸佛一切菩萨,都可以说是再来人,你不知道而已。再来都是在三千大千世界中转来转去,以大慈悲度众生。

这更是我们居士要效法的,在家的不要说跳出三界,连欲界的最低层都没有跳出来。但是真学菩萨道你就要严格地做到:虽住世间而真能舍掉。舍掉不是要你去出家,尤其好多六七十岁的老年朋友,怎么还那么舍不掉?这些世俗的事务都可以摆开了,你心要能摆脱得了,做了一辈子,到晚年应该都看透了,摆脱不了还算什么学大乘菩萨道?

「虽行于空,而殖众德本,是菩萨行。」虽然在空的境界中,但是处处行有,每一个细行都做,善是要累积的。「善不积,不足以成名。恶不积,不足以灭身。」是《易经系辞》的话。所以叫人「诸恶莫作,众善奉行」。

不管小乘大乘,都崇尚诸行无常、诸法无我、涅盘寂静三法印,一切修行人不论在家出家,起心动念要念念归空。如果做不到这一点,我代表在家的居士讲,就不算是修行人。看人的行为,就要在起心动念为人处世之间去看,能空掉的,什么事情算了就算了,想都不用再想的,这个起码要能做到啊!这虽然不是性空境界,却是行空的行门,提得起放得下,放掉了就放掉了。前天一个朋友说:「我辛辛苦苦一百万就这么没有了。」我说:「你贪嘛!」他否认,说只是想放点利息吃饭。我说:「这不是贪是什么?就一点也是贪!要贪就有果报的。原来那一百万本来也没有的,有什么稀奇!」一个学佛的人还这么放不掉,起码要行于空,本来一切皆空。

可是有一点,你最后证到了真空,偏空之果的小乘罗汉声闻有个大毛病,不肯动,不肯修功德,不敢起行。因为真到了空是很乐很舒服的,这种乐境恐怕你们青年同学没办法了解。但有一种同空差不多的,有点空的影子,你们想不想学?想。就是睡大觉,当然这不是真空,可是真舒服,懒得起床。其实睡觉还不是空,只算是空的第二重影子,还不是第二重反映,人睡下去都不想起来,何况真证到了空。所以贪着于定,贪着于空,是犯菩萨戒律的,因为菩萨道是起行,可以说是入世,入什么世?就是「虽行三界,而不坏法性」。一切菩萨证到了空,第一,不会被空耽误,不会贪着于空的境界,性空要起用,真空要起妙有。第二,更不会偏向于空,落在顽空之中拨无因果。

所以菩萨「虽行于空,而殖众德本」。注意这个「殖」是繁殖的殖,这个殖包括了很多东西,譬如培养细菌、养鱼、养牛、养羊,生出更多来,是殖。怎么殖呢?就是「诸恶莫作,众善奉行」,「莫以善小而不为,莫以恶小而为之」。小善不要放弃,言行上的小善都要修持好。

真正行菩萨道的人要念念归空,还能做到步步行有。要善护念,起心动念遍行功德,不是万事不管,反而更管事,为什么?要入世,「殖众德本」。

「虽行无相,而度众生,是菩萨行。」在座的各位,佛学都研究很深,经典也看了不少,看到这一句要想到《金刚经》所说:「所有一切众生之类,若卵生、若胎生、若湿生、若化生,若有色、若无色,若有想、若无想,若非有想、非无想,我皆令入无余涅盘而灭度之。如是灭度无量、无数、无边众生,实无众生得灭度者。」同时,也要参考达摩祖师另外一个法本所传的,达摩四行观(报冤行、随缘行、无所求行、称法行)。换句话说,一切好事做了就做了,心里留都不留,若想我今天做了件好事帮了人了,那早就着相了,不是无相行。所以虽行无相,而不被无相所埋没,虽度一切众生,而不着相,是菩萨行。

「虽行无作,而现受身,是菩萨行。」「无作」在有些经典翻成「无愿」,这两个不同文字的翻译,在佛法的意义上都对,因为愿力必定是心理的起行,用现代名词是心理行为。「虽行无作」是一切皆空,过去不留,作了等于不作。这个话使我们想起永明寿禅引用古人的四句话:

修习空花万行

安坐水月道场

降伏镜像天魔

证成梦中佛果

他悟后起修,一天做一百零八件佛事,他忙得很。与黄教宗喀巴大师一样,前面讲过,他为了弘法分秒都不空闲。你们年轻同学不要学我,一定要做到宗喀巴大师这样。他两个人都是菩萨行,明知空、无作、无相,还是发大愿,生生世世再来。再来是很苦的,要投胎,长大,刚刚讲经说法不到几年就报销了,然后还要再来,真麻烦。可是菩萨不怕这麻烦,所以才能「虽行无作,而现受身」,这才是菩萨行。

「虽行无起,而起一切善行,是菩萨行。」这个话更难翻译了,怎么无起呢?起心动念是凡夫法,甚至可以借用禅宗大珠和尚的话,前面已经说过,「起心动念是天魔」。不起心动念好不好呢?你们有人走这个路线,打坐坐到一个念头不起,「不起心动念是阴魔」。第三句话,「或起不起是烦恼魔」,等于非想非非想境界。除了这三个路线,你看如何不是魔障。换句话来讲,我们现在说起心动念是凡夫法;不起心动念是天人境界或声闻法,偏空的;菩萨道呢?提起即用,放下便休,起与不起,了无窒碍。「虽行无起」,不起心动念而起用,「起一切善行」,诸恶莫作,众善奉行。

前两天我考过你们沩山禅师的四句警语,我要你们千万注意,必须背得,「实际理地,不着一尘;万行门中,不舍一法」,这就是菩萨道。放下的时候不着一尘,本来无一物,何处惹尘埃。譬如要上座了,我就要入休息定,放下万缘,不着一尘。要起而行,要用了,是万行门中,不舍一法,一点小善都要注意。这个道理懂了,就明白维摩居士说的「虽行无起,而起一切善行,是菩萨行。」

「虽行六波罗蜜,而徧知众生心、心数法,是菩萨行。」这一句话中的两个心字之间要顿一下,不要连起来读成了「心心数法」。上面的心代表本体之心,下面的「心数」是指心理作用状态,也就是心所。现在问题又来了,你做到了六波罗蜜当然是菩萨道,但是此地经文却说,你纵然做到了六波罗蜜还不是菩萨的全道,因为六波罗蜜还是偏向了出世法,是升华的向形而上走,是为了证得实相般若的一个次序。也可以用禅宗话讲,六波罗蜜做到了只能入佛,还不能入魔,还不全。

所以大乘境界要十波罗蜜,要多加了方便、愿、力、智四波罗蜜才差不多。这里告诉我们一个全的不二法门:修六波罗蜜是只向上修,是出世法,还要向下,要懂入世法才全,才是菩萨道。佛十名号之一是「正徧知」,注意是双人旁的徧。佛既然是正徧知,他不但懂出世法,也懂入世法,不过我们的教主,本师释迦牟尼佛是表相,走的是出世的路子,实行给你们看。成佛的人是全的,不但懂出世法,当然也懂入世法,而且不但懂佛法,当然也懂魔法。菩萨能徧知众生心、心数法,对凡夫众生,乃至其它动物的心理状况都懂,不只是懂人类而已。

「虽行六通,而不尽漏,是菩萨行。」你们很多同学都想学神通,还有很多人写信来问。学佛修道想得神通,都是做生意心理。问你为什么学打坐,都是想健康长寿,不是吗?然后想神通,最好的会讲是想大彻大悟,那你去大彻大悟嘛!为什么来找我呢?还不是当投资生意,以功利心来的,对不对?你说那不来找老师要怎么办,你找你自己啊!菩提在你那儿,不在我这儿。我讲的都是真话,你不懂有什么办法。

这两天有位在花莲的年轻居士,一封一封的限时信寄来,信写得真好,好像真的大彻大悟了,显教密教都学过了,恭维我一番就要我给他印证。我回信说,你老兄的信写得真好,当今世上没有大善知识,你找我就错了,我什么都不会,对不起了。他今天回信说,好极了,你自称什么都不会,给我启发很大,我觉得前面给你写的信都是过错,有一天如果我什么都不会,那就不用来看你了,我在这儿向你顶礼了。嘿!他虽然狂妄,这也了不起,我就把这信用红笔一圈,不用答复了,就算了。

你们青年人都想学神通,现在维摩居士传给你,什么时候才修得成神通?要漏尽,什么叫漏尽?就是《俱舍论》告诉你的,贪、嗔、痴、慢、疑五个根本烦恼,加上身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见这五见,达到此心绝对没有这些习气了,就叫作漏尽。不是你们年轻人以为不遗精不漏丹是漏尽,这只是最基本的而已,是道家的说法,是对付这个身体用的。能三年不遗精不漏丹,烧出来能有舍利子一点不稀奇,那是色身上的事。其实正确的应该叫坚固子,不能叫舍利子,除了佛以外,不可以叫舍利子。这种不漏没有什么稀奇,如果你梦境中仍然有念就还是漏。维摩居士露消息给你,要漏尽了才真得天眼、天耳、神足、他心、宿命、漏尽六通。但是就算是六通具足,还只是小乘之果,菩萨道就严重了,要「不尽漏」而得六通。请问诸位要怎么得?去参。

「虽行四无量心,而不贪着生于梵世,是菩萨行。」为了节省时间,这慈、悲、喜、舍四无量心的名相就不详细讲了,不懂的可以请教这里出家的同学。根据小乘理论,修成四无量心是修得梵行。梵是什么意思?毕竟清净谓之梵,修持到相当程度才能到梵天。梵天是什么天?我告诉诸位,根据佛法,是青天,是蓝色,是密宗画的药师佛那个青色,像碧海一样。我干脆把密宗的秘密都告诉你们,气脉真通了的人,自己身体的内部,一天到晚都在梵天的青天中,同药师佛那个身体一样的。那就是中脉通了,中脉无脉,不是有形的血管。到了这个境界当然祛病延年。当然不是人变成了蓝色的,你看了怕都怕死了,还可能有肝病。那境界是万里青天,一点云都没有,那当然无念。

所以修四无量心应该处处清净心,是梵天的行为在做事,但是没有贪于梵天境界而不来。我经常告诉诸位同学,真得了道一定更谦虚,不会像我这样狂妄自大,不会的。我这样没有道的人才会经常吹吹牛、骂骂人。如果摆出一副大师样子,要人礼拜才传个道,那也可以免了,他得的道也有限的。菩萨道是不会自命高的。

「虽行禅定解脱三昧,而不随禅生,是菩萨行。」我学佛,是以科学来求证!一定要证到空,不证到空我不一定信的,我可以承认这一套理论是对的,但是讲事实我非自已经验到不可。所以讲四禅八定你就要修到,但是你要注意,你禅定修到了,不一定能解脱,你可能又会被禅定境界所困,能不为所困,才得了解脱道。得了解脱道又不一定是得了三昧,三昧很难翻的,不是你家的三妹四妹。三昧是译音,勉强用中文翻是境界,但还是不能完全表达,只是理论性的意思,就是你身心的感受,不是凡夫境界,是瑜伽境界。《瑜伽师地论》有十七地,都是诸佛菩萨的境界,因此定、三昧的境界,不只一个,诸佛菩萨有无量三昧。譬如你打坐念佛,念到一心不乱,这是念佛三昧之一,到了念而不念,不念而念,也是念佛三昧之一。念到大势至菩萨的法门,净念相继,也是念佛三昧之一。打坐坐到了空,也是三昧。不空,观明点定住了不想下座,也是三昧。入了光明定不想下座,也是光明定三昧之一。

所以得了四禅八定不一定得解脱,得了解脱不一定入三昧,要注意,禅定、解脱、三昧,三个范围不同。真修佛法的人都要会,都要证得,大菩萨们都到达的,所以虽行禅定解脱三昧,而不随禅生,不被禅定境界困住。禅定境界是非常迷人的,四禅八定都是乐,离生喜乐,定生喜乐,离喜妙乐,乐得不得了,你不贪吗?即使不得定,你打坐时心情轻松,那一座坐得好,有谁要你下座做点事,你不晓得会多烦呢!还会骂人是魔啊,有魔障。有人吹牛说不贪,你到了那境界再说,如果你「不幸」得了四禅八定,可不要贪着啊!

如是我闻。一时佛在毗耶离庵罗树园。与大比丘众八千人俱。菩萨三万二千。众所知识。大智本行皆悉成就。诸佛威神之所建立。为护法城受持正法。能师子吼名闻十方。众人不请友而安之。绍隆三宝能使不绝。降伏魔怨制诸外道。悉已清净永离盖缠。

我曾经亲自听佛这样说。那时候佛在毗耶离城的庵罗树园中,与八千大比丘在一起,还有三万二千位菩萨。菩萨们都是一切人众所熟悉的,无论道行,无论智慧都已经成就,并获得了诸佛如来的威力助持,自身也便成了护法之城。他们宣说正法的声音,如狮子一样的勇猛,遍及十方,无所不闻。众生不需吁请,便得到菩萨们的友爱慈慰;

佛国品第一:闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。

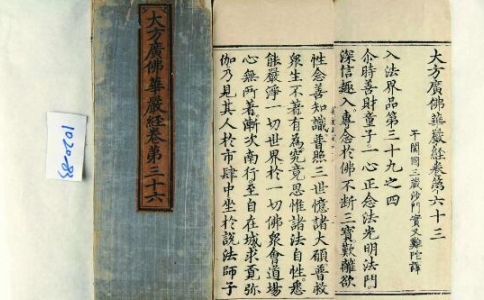

《维摩诘经》是《维摩诘所说经》的简称,也简称《维摩经》,或者也称《不思议解脱经》。此经的汉文译本有六种以上。1. 后汉灵帝中平五年(188年),由严佛调在洛阳译出,称《古维摩经》,有两卷。2. 三国时代的吴国黄武二年(233年)由支谦在武昌译出,称《维摩诘经》,有两卷。

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。皆度死地脱无挂碍不失辩才。其念及定总持诸宝悉成其所。布施调意自损戒忍精进一心智慧

无(w)上(shng)甚(shn)深(shēn)微(wēi)妙(mio)法(fǎ),百(bǎi)千(qiān)万(wn)劫(ji)难(nn)遭(zāo)遇(y), 我(wǒ)今(jīn)见(jin)闻(wn)得(d)受(shu)持(ch),愿(yun)解(jiě)如(r)来(li)真(zhēn)实(sh)义(y)。 南(n)无(m)本(běn)师(shī)释(sh)迦(jiā)牟(mu)尼(n)佛(

《维摩经》是佛教众多经典中般若部的一部大乘经教,属于真空法性部的经典。是经也称《不思议解脱经》或《维摩诘所说经》。其汉文译本比较多,有六种以上版本。我们通常读的是后秦弘始八年(406年)由鸠摩罗什在长安大兴善寺译出,称《维摩诘所说经》,也称《不思议解脱经》,共有三卷。《维摩诘经》是一部宣传大乘般若见中观思想

今日因本寺培和尚之请,得与诸山长老缙绅先生及清信士女等谈论佛法。夫佛法离四句,绝百非,超过寻伺,言语道断,不可思,不可议,微远幽深,不可摩触,如何可得而说!即此一经,亦名不可思议解脱经:理绝名相,体融言思,如何以有言有思诠表不思议法!但有四悉檀因缘故,可得而说。

在读姚秦鸠摩罗什所译的《维摩诘所说经》时, 发现其中提及直心、深心、菩提心数次,这样的现象耐人寻味。 它使人联想起净土宗所谓的 「三心」。 以下先来看净土宗的「三心」。

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》旨在阐说维摩居士所证不可思议解脱法门,故又称《不可思议解脱经》。本经以般若空思想为基准,透过维摩居士与文殊菩萨等共同讨论佛法的方式,阐扬大乘佛教的真理,说明在家信徒如何学佛修行,如何行菩萨道。此处就各品大意略述如下:

此经现存的三种译本中,以鸠摩罗什所翻译的流通最广。鸠摩罗什三藏法师(三四四~四一三),是中国四大译经家之一。东晋龟兹国(今新疆库车)人。幼年聪慧敏捷,七岁即跟随母亲一起学佛修道,曾游学罽宾、沙勒等国,遍参名宿大德,通晓大小乘一切经典。载誉归

《维摩诘经》是大乘佛教、中国佛教史上重要的经典,可以说山河大地的密意皆在此中。各种对治烦恼,解答人生疑难,寻找身心安顿,在人间欢喜修行的法门,都能在此经找到答案。《维摩诘经》一共十四品,第一品为未信者令其生信的说法,是为序分;第二品至第十二品,

①为引导“在家信众”学佛而说此经:在家人生活在充满了污染的五浊恶世,从出生到生命终结都要承受无尽的痛苦烦恼,上层享乐的人不免污浊腐化,下层受穷的人易对人生感到灰暗,所以只有靠佛的讲法,点燃心灯,获得精神上的清净安乐、光明充实。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》于公元一百年前后,广传于印度。经过八十三年后,传入中国。据历代的经录记载,本经的汉译本有七种,现存有三种。1 《维摩诘经》又称《维摩诘所说不思议法门经》、《普入道门经》、《佛法普入道门经》、《佛法普入道门三昧经》、《维摩经》。二卷或三

公元5世纪,酷爱大乘佛教典籍的鸠摩罗什,重译了《维摩诘经》,迅速使这部佛经成为两晋南北朝时期士林的“最爱”经典之一,在当时掀起“维摩诘热”。鸠摩罗什是中国最早的译经家,他对中国佛教的译经事业所作的贡献,已经无人能够代替,即使在最受推崇的“四大译经家”(即鸠摩罗什、真谛、玄奘、不空)之中,他也是当之无愧地位

《维摩诘经》被翻译的次数多达七次,这可以看出人们对《维摩诘经》的重视。现在保存的版本有三种,已经遗失的有四种。《维摩诘经》简单地总结来说,是般若性空。般若性空是一种武器,破除执着。什么样的人有什么样的执着,大体分成三种:普通人、人天,他们有什么样的执着?我执;声闻乘,缘觉乘,他们有什么执着?法执;菩萨有什么执

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

法华信仰在艺术上的表现,一开始就多种多样。早在《法华经》译为汉文以前,山东省滕县在东汉初期已经出现《譬喻品》中的“三车喻”——羊车比喻声闻乘,鹿车比喻缘觉乘,牛车比喻菩萨乘。这可能是依据民间口头传说而来的。此外,成都万佛寺出土的一件南朝刘宋元

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!