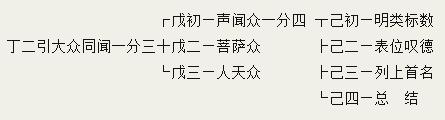

今初明类标数

【消文】世尊在给孤独园宣说这部经时,计有一千二百五十人的大德出家众,共聚在园里恭听世尊说的。

【释义】与大比丘下至诸天大众俱是标听众,即第六众成就也(若无大众,法与谁听)。大比丘僧是明类,千二百五十人是标数。‘与’者共也,偕也。‘大’者是拣别小,谓异小机初心比丘,故梵语摩诃,此翻具有三义,谓大、多、胜,今但举大—多胜亦含在内,以诸比丘为人天所共敬仰,德高望重曰大,非小德也。如目连为帝释之师,迦叶为梵王之师是也。智慧明彻博通内外典籍称多,谓非寡学。超出九十六种外道之上称胜,非劣器也。

比丘:含有三义,翻为乞士、破恶、怖魔。一、乞士:乞是乞求,乞化士,乃一种美称,如居士、女士等,非同叫化子之乞食能比。佛陀制定比丘行乞,有五种利益:1令除骄慢之心,2使世人多种福田(比丘为福田僧),3不为经营之累,4不生蓄积之求,5可得一心专修,故比丘常行分卫(即行乞)。又乞含有外乞、内乞之义,谓外于檀越(施主)乞食以养色身,内于如来乞法以资慧命。二、破恶:破是破灭,恶是恶法,恶因是指见思烦恼而言,谓破见思烦恼恶法,灭三界生死恶因。三、怖魔:凡有人发心出家,魔王闻之心生怖畏,恐其道成出世,魔众减少,因魔王不畏生死,喜党类多故。

僧:是梵语僧伽,今略但称僧,译为和合众,有理和、事和二义。同证无为解脱名理和。事和有六:1身和同住,2口和无诤,3意和同悦,4见和同解,5戒和同修,6利和同均,具此六和方可称僧,凡为僧者当顾名思义。

千二百五十人俱:佛成道后,初于鹿苑度五比丘为五人(五比丘如玄义中释),次度耶舍长者子及其友等五十人(耶舍是波罗奈国,毗舍离城俱梨长者之子,故云长者子),共五十五人。其次于木瓜林,度优楼频螺迦叶师徒共五百人,于象头山度伽耶迦叶,于希连河度那提迦叶师徒合五百人,计一千五十五人(迦叶是姓,优楼频螺译为木瓜林,伽耶译为象头山,那提译为河,即希连河,此三兄弟,长在木瓜林修道,次在象山,三在希连河,皆是司火外道,各依住处立名。在世尊成道后三年度)。次度舍利弗目犍连等师徒共二百人,总计一千二百五十五人(舍利弗与目犍连,先是婆罗门教,册阇耶的弟子,遇马胜比丘而得归依佛陀),今但举千二百五十人,是标大数略零数也。问:然佛所度之众无量,在讲此经时,亦非只此少数,何独举此?答:1这是举最先归投佛陀故,2常随不离故,特以标出。俱是一同聚会的意思。

己初明类标数竟

己二表位叹德

【消文】上文所举出千二百五十人,非是小果声闻,都是证到四果的大阿罗汉,他们的人品、道学,是众人所公认知道的。

【释义】大阿罗汉是表位,众所知识是叹德。皆是:谓以上举出千二百五十人,无一不是大阿罗汉。大者,拣别小之义(初果须陀洹,此云预流,预入圣人之流,二果须陀含,此云一往来,以欲界九品思惑,只断前六品,还有三品未断,尚须一往天上一来人间受生故。三果阿那含,此云不来,欲界九品思惑断尽,已不必再来欲界受生故。四果阿罗汉,此云无生,已免来三界受生故。欲证四果须进断色界四地,无色界四地,每地九品共断八九七十二品思惑,统前欲界九品共八十一品;与三界见惑八十八使,完全断尽,方能证得四果。因见思烦恼是三界生死之根本,今已断尽故不来三界受生也)。

大:自初果至四果皆名声闻,是以闻佛说四谛声教入道故名。今此等非初、二、三果者,皆是已证最上之四果阿罗汉,乃声闻众中之极果故云大。又有定性阿罗汉,回心阿罗汉之别,若抱守真空,耽寂灭乐,得小为足者,名为定性是小。若回小向大,发菩提心,不求私利者,名为回心称大。今专指回心一类故以大称之。复有三种罗汉:1慧解脱(修性念处,直缘真理,但证无学得灭尽定),2俱解脱(修共念处,带事兼修,得灭尽定,具三明八解脱),3无疑解脱(修缘念处,缘佛三藏法,乃至四韦陀典世间文字等,一切通达无疑),现在所指皆是无疑解脱,乃名为大。

阿罗汉:是梵语,翻为华言,含有三义。1应供,2杀贼,3无生。1应供:应是应赴,或是堪受的意思。供是供养,谓罗汉梵行已立,超出三界,堪受人天尊敬供养,故曰应供。问:‘佛陀亦名应供,何以同称?’答:罗汉唯受人天之供,佛陀则遍受人天、声闻、缘觉、菩萨等之供养,可名为大应供,罗汉谓之小应供。2杀贼:杀是杀灭,贼是盗贼,以贼譬喻见思烦恼,是说见思烦恼,能劫众人功德法财,故以贼喻之(见惑八十八使思惑八十一品)。然世间强盗,唯能抢人财物而已,若见思烦恼贼甚矣!乃能劫人功德法财,损坏最宝贵之法身慧命,使人永受生死轮回等苦,可不畏哉!阿罗汉已断尽见思烦恼,故云杀贼。3无生:所作已办,已能逃出三界生死,故曰无生(见思烦恼为三界生死之根本,见思一灭则生死自休)。当知,比丘是因,阿罗汉是果,前后三义相对,因果分明,为比丘时,与世人种福是乞士之因,已证道位故当得应供之果。为比丘时,与贪为敌,修破恶之因,道已成恶既破,故得杀贼之果。出家受戒有怖魔之因,今生道成,位登罗汉,故得无生之果也。

众所知识:众即人天大众。知识二字,有多种解说:闻名仰德谓知,睹面聆教谓识;又闻名见面曰知,悉心达性曰识;又见面为知,见德为识。另一解说:若但闻名,而未睹面,则知而未识;虽睹面而不闻名,则识而未知;若由闻名,而仰德,既睹面而聆教,非唯闻名见面,亦能悉心见德,才可称为知识,此约大众方面说。又深解谛理曰知,博通法相曰识,此约罗汉自身说。现在所标举,皆是阿罗汉,德高望重,堪作人天眼目,从佛辅化,名遍天下,为大众所共知共识,所以称众所知识。

【显理】大比丘僧,表理智一如(即和合义)。千二百五十人俱,表诸功德聚。大阿罗汉有三义:1表自性随缘(即应供义),2表心源本寂(即杀贼义),3表自性不变(即无生义)。知识,表自性无迷,心源本明。

己二表位叹德竟

己三列上首名

【消文】这段是承前段所说,千二百五十人等,乃众人所共知共识,这究竟是何人,于是列出上首的名字来,即长老舍利弗:……阿冕楼驮等是也。

【释义】长老:德尊学博曰长,年富齿高曰老,是说年德俱尊之称。细论有四种意义—1如出家年久者,则称法腊长老(腊者岁也,出家一年为一腊),2学理深博者,谓学德长老,3道果高超者,曰法性长老,4年纪老大者,则生年长老。本经所列,或德腊具尊者,或德尊腊少者,皆以长老二字称之!所举十六尊者悉称长老,非独指舍利弗,须连贯读之,如长老摩诃目犍连,乃至长老阿冕楼驮,此乃翻译经家文法之巧略而已。

舍利弗:南天竺波罗门提舍之子,字优波提舍,号舍利弗。梵语舍利,译为鹙鹭,弗是子的意思,合称为鹙鹭子。又名身子,其母名鹙鹭,因身容端正,眼如鹙鹭故名。现在所云舍利弗,是连母得名故谓鹙鹭子。尊者的智慧非常,在母胎时,即能益母胜辩,年方八岁,通达一切四围书籍,曾论胜过十六大国论师。出家七日之内,遍达佛法。尊者少时为婆罗门学者册阇耶的弟子,与目犍连是同学,在学道时与目连誓为始终的至友,其师逝世后,还与目连同修于王舍城山林中。舍利弗在山中,已久闻世尊盛名,欲为亲近,但未得人引进,有一日出游,遇马胜比丘(五比丘之一),见其容仪超俗,遂问说:‘你师是谁?’答:‘释迦世尊。’舍利弗,闻说甚喜,即说:‘常闻尊师盛德,善说妙法,您可为我开示尊师教授妙法否?’答:‘我年幼稚,受学日浅,岂能宣佛如来广大奥义!’又请求说:‘请慈悲略说其要!’马胜遂说偈说:‘诸法从缘生,诸法从缘灭,吾佛大沙门,常作如是说。’舍利弗闻之,大有感悟,心生欢喜,称赞不绝!归告目犍连,与其弟子一同皈佛出家。在诸弟子中智慧第一。阿含经云:‘我佛法中,智慧无穷,决了诸疑者舍利弗第一。’此乃姑显一德,非舍利弗尊者不具余德,亦非尊者之外,余皆无智,是举各人所好及所长而已。现在所说净土难信的妙法,非大智慧不能深信无疑,舍利弗尊者智慧第一,故举以为首。

摩诃目犍连:舍卫国人,波罗门辅相之子。摩诃此云大,目犍连译为采菽氏,是其姓也。其祖先在山上修道采菽为食,因以为姓。本名拘律陀(是树名,此云无节树,其父母祷此树神而生,因是命名),其族众多,故以摩诃拣别之,诸弟子中神通第一,如降伏毒龙,化身大小,五百释子举之梵天等。阿含经云:‘我佛法中,神通轻举,飞到十方者,目犍连第一。’

摩诃迦叶:译为大龟氏。其祖先在山上学道,感灵龟负图,后皆以命为龟氏族。尊者本名毕钵罗,亦是树名。加以摩诃者,以别余迦叶之谓。又名饮光,因其身常放光明晃耀,能吞余光、故名饮光。以宿世为治金师,与一女人,同以黄金修饰佛像,由种此因,感受世世身得黄金色,而有光明比日光更大。此尊者乃摩竭陀国,大富长者,尼俱律陀之子,因看破世情,舍弃豪富,发心出家,常行头陀苦行,年老不倦,世尊怜其年老,曾劝令休息,但尊者辛勤如故,佛赞之说:‘有头陀行在,我法久住。’在灵山会上,拈花微笑,传佛心印为禅宗的初祖,在大弟子中头陀第一(头陀此云:抖擞,谓抖擞尘劳烦恼,共有十二事,谓之十二头陀行)。

自世尊涅槃后,经藏、律藏,能传到现在,都是尊者尽力召集大阿罗汉结集的功劳!据说:尊者承释迦佛之命,现尚在鸡足山中入定,待弥勒佛下生人间,将金襕袈裟传给弥勒佛方完责任。尊者为佛教的一片婆心,真是值得景仰!

摩诃迦旃延:译为文饰,谓文采修饰也。此尊者善于辞辩,长于论议,凡出口开言,具有文采,非常巧妙,能令听者悦服,世尊赞悦说:‘说法人中,迦旃延最为第一。’在诸弟子中论议第一。

尊者曾受无神论者的外道,诘问说:‘恶人死后受苦理应回来,死而不还,照此则无后世受生之理?’尊者答:‘如世罪人,被禁监狱、钮械、枷锁,得能逃归否?’又问:‘既是说,善人死后,则能生天,云何亦不见归来?’答:‘如人堕厕,肯再入否?当知!凡间恶浊,欲出既不容易,能到天上谁肯再来!’尊者之善论议于兹可见,故增一阿含云:‘善分别义,敷演教道者迦旃延是。’

摩诃拘絺罗:译为大膝,是从状得名,以膝头大故。是舍利弗尊者的母舅。尊者一生,善议论好问答,常与其姊,辩论道理,总是论胜之,自从其姊怀孕身子后(身子即舍利弗),机辩迅发,口似悬河,词若涌泉,论不及其姊,知所怀必是智人,遂发愤,入南天竺,游学精勤不息,博览十八种经书,及四围陀典,忙得无暇剪爪,世呼为长爪梵志。后来闻知舍利弗,随佛出家,愤慨非常!自说瞿昙是什么人,敢收我外甥为徒,带著骄傲神气,走到世尊面前,口喊瞿昙!我愿和你辩论。世尊看他来得如此又好笑,知道机缘成熟,才说:‘你论输我怎样打算?’长爪梵志答:‘愿杀头以谢。’世尊说:‘既是如此你提出论题来!’梵志开口说:‘我一切法不受。’世尊听后笑而反问他,‘你现在说的这句话受不受?’梵志沉思好久,说:‘我输了,请杀我头!’世尊说:‘我佛法中,只有剃头没有杀头。’梵志感佛慈悲,遂随佛出家,成为大阿罗汉。尊者以精勤故得四辩才,触问善答,在诸弟子中答问第一。

离婆多:译为星宿,其父母祷星宿而生,因以为名。又名假和合,因缘是有一夜宿在空亭,见一小鬼负一死尸到,顷刻间有一大鬼追至,强欲夺取死尸,争扰不已,小鬼不得已,请星宿作为证判,星宿据实答说,大鬼大怒,遂拔其手足啖之,小鬼见状,即取死尸手足补之,及到天明,星宿深生烦恼,遂疑此身非我,假若此身是我,亲眼看见自身被大鬼拔去手足食讫,又想若是他身,云何手足复随我行动,于是逢人便问:你见我手我足否?有一比丘见之,知此人易度,遂说偈云:‘本是他遗体,渐假和合用。’星宿遂悟人身四大假合之理,认识一切事理清楚,即时随之到世尊座前出家。尊者在诸弟子中无倒乱第一。

周利槃陀伽:译为继道。其兄周利译为大路边,槃陀伽译为继道,因为西域风俗,凡妇人临产,当回娘家,其母皆在还家半途间,生周利和槃陀伽,是以命名,故云继道。其兄周利先依佛学道,继道亦从出家,但其性极愚钝,虽出家多年,未能持诵半偈(守口摄意身莫犯,如是行者得度世),经百日或三年,未得熟记,得先遗后,得后忘前,其兄以无知责之,遣其还俗,但尊者善根深厚,在门外哭泣踌躇不忍离去,世尊知道怜而容之,教其只念扫帚就可,然亦记一忘一,后因精勤不懈故,日久忽然证悟,得阿罗汉果,在诸弟子中义持第一。

难陀:译为欢喜,或云孙陀罗难陀,译为艳喜,其实孙陀罗是其妻之名,译为艳,乃当时的美女,连妻为名,称孙陀罗难陀。是世尊亲弟,波阇波提夫人(净饭王第二夫人)所生,具有三十相好,形貌与世尊相仿佛,若入众中,不识者或错认为是佛。当时摩竭陀国,有一位著名裸形外道,尝与舍利弗尊者论道败北,敬慕佛法之妙,有欲出家之意,一日偶遇难陀尊者,见其容貌庄严,叹说:‘短小比丘,尚有如是深智博学(舍利弗身材短小),况堂堂者乎。’遂从之出家,尊者在诸弟子中仪容第一。

阿难陀:略称阿难,译为庆喜,是世尊堂弟,白饭王之第二太子。佛成道日,诸王及臣民,欣闻太子成佛(指释迦世尊),举国称庆,又闻宫中诞生王子,大家欢喜,庆而且喜,因以立名。又云:无染,随佛入天宫等处说法,心无染著故名。二十岁出家,为佛侍者,凡佛所说法,悉能记忆一字不忘,今日之有佛经可读,皆是其结集,后世佛子当感谢阿难尊者,涅槃经中称阿难为多闻士,故迦叶尊者赞曰:‘佛法如大海,流入阿难心。’在诸弟子中多闻第一。女人的能受佛陀允许出家为尼,亦是阿难尊者之特别启请,佛才立下八敬法规矩,允许女人出家当比丘尼,凡是尼姑,亦当感谢尊者才对。

罗侯罗(佛之太子):译为覆障,是障碍之意,有障自、障佛、障母之三义。1障自者,因宿世塞鼠穴六日,今感报在胎六年故云障自。2障佛者,佛为太子时,其父王不许他出家,太子对王要求说:‘若不老、不病、不死,此三事能达所求者,则愿不出家。’净饭王莫之奈何!说:‘你若有子,当许你出家。’相传:太子曾以手指耶输陀罗腹,默默祷祝:‘当速有子。’耶输陀罗夫人一惊即觉成孕,太子方得出家,因佛为之所障不得早速出家故云障佛(问:太子十七岁纳妃,十九岁出家,并未行欲事,如何只此手一指耶输之腹,便即有孕?答:岂不闻六欲天人之行淫乎,或以握手乃至一笑一视即便了事,或即怀孕,况太子以一念精诚指妃腹而祷祝,此亦一种不思议之心理作用,若深达一切唯心之旨,自无此疑矣,例如赵子昂,思画马变马一事此亦心理一种作用也)。3障母者,罗侯罗尊者,于佛出家后六年始生,净饭王疑耶输夫人私行不正,愤怒欲杀之,耶输自信洁白,冤枉难伸,请焚火坑自杀,时到抱子向空发大誓言:‘我若为非,母子俱被焚死无憾,若真遗体天当为证’,遂抱子投坑,真不可思议,火化为莲,更有天人捧耶输身,得母子无恙,斯时净饭王及诸释种,目睹此状,始起深信无疑,国人亦因之息谤。故曰障母。在做佛事中,常用之戒定真香赞内,有昔日耶输免难消灾障一句,及旃檀海岸赞之耶输母子两无恙一句,即此故事也。在诸弟子中密行第一。经云:‘罗侯罗密行唯佛能知之,余者不知’,故云密行。

憍梵波提:译为牛司。司是牛口哨动之貌,由过去世,见一无齿老僧念佛,讥笑如牛吃草,因此报五百世为牛,今虽出家证果,余报未尽,恒事虚哨如牛司故名。祈愿大家切勿轻视沙门,慎之慎之!佛陀恐世人睹尊者形相不知观德,或轻弄讥笑,致招愆尤,故饬居天上,受诸天人敬奉,在诸弟子中天供第一。

宾头卢颇罗堕:上三字译为不动,下三字译为利根,不动是名,利根是姓,因其族有十八种故,特以先名后姓,以别余族。尊者根性最利,不为外境所动故名。奈耶律云:树提长者,曾以旃檀钵,置于高刹顶上,对众呼说:‘谁能以神力取者即与之。’尊者遂现神通取钵,而受佛陀呵责,不许乱显神通惑众,于是被ぇ不得入灭,留身应末世供养,使人间广种福田,凡设斋诚敬者,尊者必来冥应,在诸弟子中福田第一。

迦留陀夷:译为黑光。身形粗黑而有光,是由宿世倮体在佛前燃灯之报。以倮体故感身粗黑,以燃灯故感全身光耀。祈愿现在及未来众,在佛前焚香礼拜者,戒之戒之!尊者身黑有光,夜行不点灯,人见皆惊,故佛陀因此禁诸弟子不得夜行。尊者为佛陀使者,善于化教,故在诸弟子中教化第一。

摩诃劫宾那:译为房宿。是星名,乃二十八宿中,第四宿也。其父母祷此星而生故名。又初出家时,途中遇雨寄宿在陶舍,佛陀知其善根成熟,化一比丘亦来求宿,是夜为之说法,遂依佛出家,得证道果。因于陶家寄宿而值佛入道,故云房宿。在诸弟子中知星宿第一。

薄拘罗:译为善容。颜貌严肃端正,是因布施得之。在过去世曾施一诃黎勒果(译为天主将来,五药之一,有病无病皆可食),救一病僧,果报感得五不死。五不死者,初生现异(肉团),父母以为怪物置之熬盘火煎不死是一,复置釜中汤煮不死是二,复置水中水淹不死三也,复被大鱼所吞鱼啖不死四也,鱼被人获,刀剖子现刀伤不死五也。又昔曾严持不杀戒,感九十一劫长寿,现世享受百六十岁,在诸弟子中寿命第一。

阿冕楼驮:又云阿那律陀,译为无贫。由往昔饥世时以自己所食稗饭施一辟支佛(名披栗吒),因是七生天上为天王,七生人间为人王,后生生世世所求如意,资用充足,乃至九十一劫,不受贫穷之苦故以名。此尊者性好睡,每听佛陀说法,时常昏沉不省,佛欲警戒故大声呵斥:‘咄咄何为睡,螺狮蚌蛤类,一睡一千年,不闻佛名字。’尊者被斥而发愤精进,经七昼夜,眼不交睫,双目饿死—即目失明(身赖粥饭以养活,眼以睡眠而为食,不眠则饿死矣),佛陀慈悲教其修习‘乐见照明金刚三昧’,不久遂得天眼通,观大千世界如掌中庵摩罗果(庵摩罗、西域果名,译曰无垢清净,形如林檎,或云似槟榔,食之能除风冷,西域人手中,喜执此果,故以举喻,意取一目了然也),在诸弟子中天眼第一。

己三列上首名竟

己四总结

【消文】如上舍利弗等十六尊者,以及千二百五十人中,未能一一列名,此等皆是佛陀弟子中的大弟子。

【释义】‘如是’二字是指法词,指上十六尊者,‘等’是及余众。‘诸’是不一之词,即众也。‘大’是拣别非小之谓。‘弟子’:学在师后曰弟,是表示兄先弟后之意,兄喻先觉,弟后觉也。解从师生曰子,是表示子从父生之意,一切智慧道法,皆从佛启育生故,亦取父作子述之意,为佛弟子当绍佛种也。此辈皆是内秘菩萨行,外现声闻身,非小机之类,又非一位二位而已,故曰诸大弟子,即此前大比丘大阿罗汉也。

戊初声闻众竟

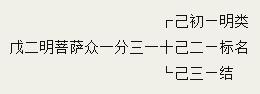

己初明类

【消文】佛陀说本经时,在会听众,不独是声闻弟子而已,并有许多大菩萨,亦在座同闻也。

【释义】并者及也。是承上文,言不独声闻而已,及诸菩萨亦所同闻也。

菩萨:具足应云菩提萨埵,我国好略单称菩萨,译为觉有情,觉是觉悟,有情即六道众生之通称(因有种种情见故),同佛所证曰觉(觉则异众生),无明未尽曰有情(有情则异诸佛)。兹约自利利他自他两利释之:

1是已证觉道的众生之谓,此即自利。2是将自己所证之道,来觉悟一切众生,此利他。3谓上求佛道(佛者觉也),下化众生(有情),此自他两利也。

菩萨虽已分证如来觉道,还有识情未全尽故,即等觉菩萨于八识田中,尚留一分生相无明未破,一分中道未圆,如十四夜月,有以上诸义故称觉有情。又菩萨悲智双运,自他兼利,以智故上求佛道之觉,以悲故下化一切众生,求证佛道是自利,化度有情是利他,所以称之。菩萨者具有大慈悲,非同小乘声闻独善其身者比,菩萨视大地众生犹如赤子,以众生之苦为己苦,平等济度,无分人我,不择亲□,普愿一切众生,悉出苦轮,同得解脱,故常依四圣谛而发四宏愿,缘苦谛发众生无边誓愿度(众生有种种苦故),缘集谛发烦恼无尽誓愿断(烦恼由招集故),缘道谛发法门无量誓愿学(法门即道也),缘灭谛发佛道无上誓愿成(佛道即灭谛也),若烦恼未尽则法身不显,而佛道焉成,法门未学自度尚难,何能普度众生,故菩萨欲成自他两利之行,当四宏并发,六度齐修,方能克成道果。

摩诃萨:摩诃译为大,萨即菩萨,合称为大菩萨,谓诸菩萨中之大菩萨,非权教小菩萨,乃是破无明,见法身之实教中的大菩萨。又具大根、有大智、信大囧珐、明大理、修大行、经大劫、证大果,具此七种堪称大菩萨。菩萨二字或翻为大道心众生,谓发大菩提心,救度众生之意也。

己初明类竟

己二标名

【消文】上文所谓诸大菩萨,即文殊师利法王子……等是也。

【释义】文殊师利:或云曼殊室利(新译),译为妙德,同佛所证微妙三德故(法身德,般若德,解脱德)。又云妙首,在诸菩萨中,文殊德推为首故。又翻妙吉祥,三惑二死谓之祸患,若断一分烦恼,或了一种生死,证一分法身,谓之吉祥,然未能称妙,唯此菩萨,三惑圆断,二死永亡,三德圆彰,故号妙吉祥。又此菩萨生时,有十种祥瑞:1光明满室,2甘露盈庭,3地涌七珍,4神开伏藏,5鸡生凤儿,6猪娩龙豚,7马产麒麟,8牛生白泽,9仓变金粟,10象生六牙。按文殊菩萨之本因,如悲华经云:‘对宝藏佛发宏誓愿,蒙佛授记,字曰文殊’,若论本果,则过去龙种上尊王佛,现时在北方欢喜世界作佛,号欢喜藏摩尼宝积佛,又未来于南方离垢世界成佛,号普现如来,今为辅佐释迦示现菩萨,实则早登佛位,故能圆断三惑,圆彰三德也。

法王子:谓法王之子,是菩萨之别称,诸大菩萨均可称之,法王是佛之尊称,如世间国王,称为人王,玉皇上帝称为天王,佛乃世出世间,说法之王,故称法王。王者自在义,经云:‘我为法王于法自在’,唯佛可称法王,子即指菩萨,举所生继承二义来说,1所生:谓诸菩萨之智慧道果,从佛得生故,经云:‘从佛化生,从佛口生’,如子从父母所生故。2继承:父之所作,子述之,以一切菩萨,皆负有荷担如来正法,继承佛陀全部家业之责,如世间为人子者当继承父业,但佛之家业,不同世间田厝金银器具等为家业,乃以说法利生为业,故云:‘弘法是家务,利生为事业’,菩萨能绍隆佛种,辅佛行化,救度众生,堪能承佛家业,故称法王子。以菩萨位邻妙觉,如佛长子,当绍佛位,正如皇太子当继王位,有以上诸义故以法王子称之。

又佛有三子,菩萨是真子,二乘是庶子,凡人是外子,于真子中,文殊为首。荆溪大师云:‘于法王子中,德推文殊,诸经常为上首。’

阿逸多菩萨:即弥勒菩萨,具足应云弥勒阿逸多,弥勒是姓,阿逸多是名,或云阿逸多是姓,弥勒是名,未可定执也。弥勒译为慈氏,阿逸多译为无能胜,合称慈氏。此菩萨何谓慈氏?因过去世值佛(或云大慈如来),发心出家,修得慈心三昧故称为慈氏,直至成佛犹立是名。又往昔曾为慈育国王,名昙摩流支,慈心救世,国人称为慈氏,自尔至今,常名慈氏。又昔为婆罗门,号一切智,于八千岁,修习慈行。又于弗沙佛时,与释迦如来,同发菩提心,常习慈定,有以上诸义故称慈氏(依上所明则慈氏似名非姓也)。何谓无能胜?悲华经云:‘慈氏菩萨发愿于刀兵劫中,拥护众生。’即此慈德应世,悲心救劫,至极之慈,无有能胜过此菩萨故曰慈无能胜。弥勒菩萨现居兜率天内院,为补处菩萨,当来绍继释迦佛位,为贤劫千佛中之第五佛,于第十减劫,人寿八万岁时,当继佛位下生人间,于华林园龙华树下成道,开三番法会,度上中下三根众生,谓之龙华三会(出罗什译弥勒下生经及增一阿含四十四等云)。弥勒菩萨在梁武帝时,曾应化为傅大士,最受武帝等尊敬。在五代时,又曾托化浙江奉化,绰号布袋和尚,生得大肚皮,大耳朵,手携布袋,逢人便乞化,所化一切皆放布袋内。时常自说:‘是非憎爱世偏多,仔细思量奈我何?宽却肚皮须忍辱,豁开心地任从他。’又说:‘弥勒真弥勒,分身千百亿,时时示诸人,时人自不识。’由此足见弥勒菩萨,不待第十劫,现已常常显现在世间,只是肉眼不认识而已!

乾陀诃提:译为不休息。此菩萨,常修万行,广度众生,历恒沙劫,未尝暂停,思益经云:‘恒河沙劫为一日,三十日为一月,十二月为一年,过百一十万亿劫得值一佛,如是值恒河沙佛,行诸梵行修习功德,然后授记,心不休息,故号乾陀诃提。’

常精进菩萨:常是恒常(不间断),精是精勤,进是前进,又纯一不杂曰精,向前无退曰进,究竟精进。谓此菩萨历劫广修梵行,普度众生,一向精进无倦,故名常精进。宝积经云:‘此菩萨为一众生,经无量劫,随逐不舍,犹不受化,曾无一念弃舍之心。’

然菩萨众多,何独举此数位列首?盖净土不思议难信之法,非大智莫能证,故以文殊居首(文殊是菩萨中智慧第一,故经称大智文殊师利菩萨,前舍利弗是声闻中智慧第一,文殊是实智,舍利弗是权智)。此念佛法门,是度生要法,必须旷劫流布,弥勒为当来下生,既闻此经,于龙华会必说此净土殊胜法门,为此经流通无尽,故弥勒次之。又此持名方便法门,无别妙诀,只要万缘放下,单提一念执持名号,于二六时中,常勤精进,永无休息,自然得到功夫纯熟,临终决得往生,故不休息菩萨,常精进菩萨又次之,有以上诸义故特举此数位菩萨为标榜也。

由斯观之此等大士尚愿亲近弥陀,恭闻净土法门,况其他的凡夫岂可放弃,故祈望大家及未来众,切勿藐视净土,谓愚夫愚妇所修的劣法,或妄生排斥,致招罪咎,或不肯信愿受持,自失大利,殊为可惜!

【显理】信愿行三为净土资粮,妙首表信,信为万行万德之首,故华严云:‘信为道源功德母。’求生净土,必以信为先,本经云‘若有信者’是也。慈氏表愿,愿刀兵劫拥护众生,本经云:‘闻者应当发愿。’常精进,不休息表行,精者不杂,即经中所云‘一心不乱’,进者不退,即经中云:‘不退转……’,不休息与精进意同。因此列为上首,愿学者味之!

己二标名竟

己三结

【消文】同文殊等四大菩萨以及其他未列名的诸大菩萨。

【释义】与者同也。如是二字是结上文殊等四菩萨,等是例余未列名者。谓在会同闻的菩萨,亦非仅文殊等四位而已,尚有许多未及一一列出的诸大菩萨,故以等字代之。

戊二菩萨众竟

戊三人天众

【消文】以及释提桓因天主,暨其余无数诸天人,都来集会一处,听如来宣说净土法门。

【释义】此段显明非独出世声闻菩萨在座,乃至一切人天等众,无不与会同闻,正显极乐法门广大圆满,无机不摄也。

释提桓因:译为能天主,或云能为主,是忉利天的天主,略称帝释,因有广大福德,能为忉利天主,故名能天主。忉利译为三十三,即三十三天,是欲界六天的第二天,在须弥山顶,广八万由旬,中为善见城,是帝释天主所居之宫城(称为善法堂天),其四方四维,各有四天,四八共三十二,合中之善法堂一天,总成三十三故曰三十三天。

按忉利天主宿因,过去在迦叶佛时为一女人,见迦叶佛入灭,发心修塔,欲令高广庄严,倾资竭诚而营造,外有三十二人,亦发心共成,因斯胜福,获斯胜报,生为忉利天主,余三十二人,为三十二天之天主,以同修福德故。等:谓下等四天王,上等夜摩、兜率、化乐、他化等诸天,其数甚多,故曰无量诸天。大众:是总结上来,大比丘僧,大菩萨,无量诸天,以及其余十方天龙八部四众人等,通以大众称之。俱:偕也,谓一切听众,会集一处也。

当知!诸大比丘,常随佛故在前,菩萨行中道,绍隆佛种,故居中,诸天为佛外护,在凡位故列后。又前大阿罗汉,并诸菩萨是大小一对(阿罗汉是小乘,菩萨是大乘),今罗汉菩萨及诸天大众,是圣凡一对(罗汉菩萨是出世圣人,诸天及余众是世间凡夫)。

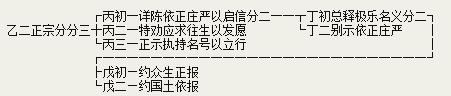

丙二别序又名发起序。(佛自唱,依正、二报,为本经之发起)。

【消文】那时释迦牟尼佛在祇园精舍法座上,告大弟子舍利弗说:由此娑婆世界向西方而去,经过十万亿的诸佛国土,该处有一世界,称为极乐,彼国有一尊佛,号称阿弥陀,现时正在彼国为众生说法。

【释义】众生有善根之机,故佛感应之!现在大众有应闻净土之机,故佛应而说之!

尔时:即指六种成就(六种缺一不成法会),佛将说此经之时。

告:上对下曰告,下对上曰白,表示尊卑也。

问:‘无论那一部经悉有发起之机,先问而后说,然本经则开首即就是说:佛告,这是什么意思?’答:‘当知!持名念佛乃不思议圆妙的法门,少有人知道,故无人能为发起,而世尊,佛心愍物无涯,佛智鉴机无谬,知机缘成熟,大众应闻此妙法而获益,及预知末世机宜,应依此法而度脱,事关谨要故不候请,无问而自说,直唱净土依正名号以为发起,此即十二部中无问自说的一部。’

总之!佛陀是怜悯末世众生,根钝障重,其余法门,幽深不易修习,所以特开此法门,一生就可即办之大方便门,悉使而能度脱。

又问:‘佛之弟子众多,何故独告舍利弗?’答:‘其义有二:1净土不思议难信的法门,非大智慧是莫能直下信受无疑,故特呼舍利弗而告之,正如般若会上举须菩提为当机之意同,以般若谈空,须菩提解空第一故,当知!藉彼为机,以普告现前一切大众,以及未来一切众生,非为专意对舍利弗说。2具有四悉之益(即四悉檀,悉者普也,檀是梵音译为施,乃华梵合称,佛以四法普施众生,故称四悉檀),舍利弗是世尊的大弟子,常居经首,理应如是令得欢喜益故,即世界悉檀;舍利弗是智慧第一,众所推崇,他既信此法门大众亦能信从之,令得生善益故,即为人悉檀;特为不信净土者令其顿生悔愧之心,转其邪执,令得灭恶益故,即对治悉檀;为策进修习小法者,使其回小向大,求生净土,究竟成佛,令得入理益故,即第一义谛悉檀。’

从是西方:标示现处也。从者由也,是者指此土娑婆世界,西方是因极乐在西故说西方,过十万亿佛土是标远近。过是经过,十百为千,十千为万,十万为亿,或云千万为亿,现在由娑婆向西而去,非经过一亿百亿千亿万亿的佛土,乃是经过十个万亿之三千大千世界的佛土。故说:过十万亿佛土。佛土:佛所教化之国土(土读去声,同度字同音),三千大千世界为一佛之教化土。问:何谓三千大千世界,答:当知!于大海之中,有一须弥山(此云妙高,纯是四宝所成,高八万四千由旬),外有七金山,七香水海,次第相间,围绕须弥,如七重城堑,次第围旋,第七山之外,即大碱水海,弥涟四方于须弥,四面碱水海中,浮四大洲,在东曰:东胜身洲(梵语:弗婆提,此云身胜,其人身形殊胜,从人立名,身高八肘,寿二百五十岁),在南曰:南瞻部洲(此云胜金,是树名,洲有此树,树汁入水,沙石成金,超胜余金,从树立名,人高三肘,寿百岁以下,现在我等所居,即南瞻部洲也。以世界现在的五大洲推之,乃南瞻部洲中,百千小洲中之一小洲而已,以近代地理学会通,即北冰洋之北,为金山外山根,是北地轴所依,南冰洋之南,为铁围山内山根,是南地轴所依),在西曰:西牛货洲(梵语瞿耶毗,此云牛货,以牛为货,从物立名,人高十六肘,寿五百岁),在北曰:北俱卢洲(又名郁单越,此云胜处,胜三洲故,人高三十二肘,寿一千岁,无中夭者),一洲中复有无数小洲,无数国土,碱水海外有铁围山环绕如外城,同一日月所照,上至六欲天,此为一小世界,为初禅天所覆,合一千个小世界为一小千世界,为二禅天所覆,合一千个小千世界为中千世界,为三禅天所覆,合一千个中千世界为一大千世界,为四禅天所覆,共有十亿须弥、十亿日月、十亿四天下,一大铁围山总环绕之,谓之大千世界,因三次言千,故说:三千大千世界,约竖言则谓三界(欲界色界无色界),约横言则谓大千,此为一佛之化土也。

有世界名曰极乐:标依报也(依报指国土,众生共同所居故名为依,随所作业,依有胜劣,故名为报),此句乃为下文正宗分中,广示依报庄严之张本,世尊自唱极乐国土殊胜以为发起,是告诸大众,以依报之实有,使一切众生深生确信之心,令其羡慕欣求往生。世界:世是世代,以迁流为义,有现在、过去、未来三际之时分也(约竖言),界是界限,约方位而言,有四方、四维、上下、十方之国土(约横说),时处合一名谓世界。

极乐:梵语须摩提,译为极乐,又云安乐、安养、清泰,虽名异其义则同,乃西方世界之一,以彼国依正二报殊胜庄严,永离众苦,第一安乐,一切人天之乐,无有可比,故曰极乐。又以十方佛刹,皆具四土(一、凡圣同居土,二、方便有余土,三、实报庄严土,四、常寂光土),各分净秽,唯极乐四土俱净,此皆弥陀如来不思议行愿称性功德的所感,乃十方佛土所无,极乐同居独擅,唯一无二故以极乐称之。

问:‘经过十万亿佛土,方到极乐,岂不是太远?’

答:1约事:虽有十万亿土之遥,若以法华所明,东方世界之多,而以抹土点尘计之,则十万亿者,极为至近,又按华严所明,二十重华藏世界,每重则有无数微尘世界佛刹土,吾今所住娑婆世界,是在华藏世界中,第十三重,乃微尘刹土佛世界中之一尘,极乐与娑婆同在第十三重,以无数微尘刹土之多,现在所说:极乐仅是过娑婆十万亿,则亦未足为远。2约理:则不离咫尺,以吾人一念心性竖穷三际,横遍十方,十方虚空微尘国土,元是我一念心中所现,而法界唯心则自心本具极乐,所谓自性弥陀,唯心净土,如是更何有疑极乐远近之虑哉!然吾人因颠倒执著妄想遮蔽,故不能证得,若能发一念真心念佛,念到一心不乱,实相现前,亲证本心,即生自心净土,见自性弥陀,则极乐本不离自心,所谓全事即理,全妄即真,性修不二,自他圆融,何可以远近计之!

当知!十万亿者,若对凡夫肉眼来说,即有很远之感,若净业成就,临终在定之心,则目前便是极乐,古德云:‘临终西方境,分明在目前。’愿学者细味之!

复次:善根不具深厚者,对于‘过十万亿佛国土,有世界名曰极乐’一段文,未免生疑,谓如何能知离此土十万亿外有一极乐世界,现在可以举事实来证明:即如现在的五大洲,昔时海陆空行的交通未发达时,未能知道,而现在则知之!例此则可知道离此十万亿世界外实有极乐。再以理论上来证明:佛说有无量世界,但我们看不到,则如近世天文学发达,知道空中每星球都是一个世界,照此事实来证明,这是我们看得见的事实。以此例来说:常人的眼看不见的若以显微镜照之则能见到(经云:‘佛观一钵水,八万四千虫。’昔时未有显微镜,何能得信,现在科学昌明,愈证明佛说之不谬),又如极远之物,亦非常人的眼可能见到,若以望远镜则能见到,照以上理论推之,可断定佛说无量世界中,必有一个极乐世界,这非凡夫俗眼所能见到,唯佛眼则能彻见清楚,凡世间一切事物均不可以不曾亲见者谓之不实,例如未曾见过孙国父,或未曾到过杭州,乃至不曾见过自己之曾祖父祖母,岂可谓之说无有孙国父、杭州,乃至无有曾祖父祖母之谈!若确以不亲见为无实有者,则世间诸历史均成无效矣!愿智者三思之!

当知佛具一切种智,亲证宇宙万象真理,世出世间一切诸法无所不知,又以佛眼能照见十方无尽世界,如掌中物,故其能知离此娑婆十万亿土外,有一极乐世界,是以佛智圆知,佛眼遍见十方微尘世界悉能洞察无遗,况离此十万亿而不知不见乎?祈大家深信之!至速发愿实行念佛求生,则无论何人均可往生彼国得享安乐。

其土有佛,号阿弥陀:标正报也(正报是指身言,众生各别正受之身曰正,随所作业,因而身有胜劣曰报,极乐正报庄严乃弥陀不思议的愿行所感),此句乃为下文正宗分中,广示正报庄严的张本,世尊自唱弥陀名号为发起,是告以正报实有,以起众生确信之心,令其专诚念佛,其土指极乐世界,有一世界必有一佛教化,故曰有佛。其佛是谁?号曰阿弥陀,依德受称曰号,即极乐教主之万德洪名也(释义及翻译请见经题中之说明)。

今现在说法:此标度生之仪也。今者此时也,即指释迦如来说此经之时。言现在者,拣别过去、未来,以释迦如来宣说此经时,而弥陀如来亦正在彼土为众说法,故曰今现在说法。

又复当知现在说法,非独指世尊说此经时谓现在,即释迦如来未出世前(十劫前),亦可称现在,以弥陀如来成佛已经十劫推测,则释迦如来未出世时,弥陀如来早已日日在极乐为大众说法久矣。虽释迦灭后时至今日乃至未来亦可称为现在,以弥陀无量寿故。盖佛佛度生心切,故知弥陀无日不在彼土为众说法,所以现在二字贯通于前后也。又非唯弥陀独自说法而已,即水鸟风树等,亦莫不正在演说微妙法(如正文中所明),如大本云(无量寿经名大阿弥陀经):‘彼国莲华出无量光,光中出无量佛,一一诸佛皆说妙法。’

复次:娑婆世界,国土有成住坏空之劫,众生有生住异灭之相,极乐世界依报则国土不坏,正报则寿命无量,阿弥陀佛无时不为其众生说法,而现在娑婆众生何福薄于至极,释迦世尊入灭已久,弥勒如来尚未下生,何日能得亲睹佛身,亲闻说法呢?古德云:‘佛在世时我沉沦,我得人身佛灭度,懊恼自身多业障,不见如来真色身。’此真可为一叹!今弥陀正在彼土大说而特说,胜缘难遇,良机罕有,正应发愿求生,速证菩提之时,不然则非独自误,大有辜负二慈尊之老婆心极矣!

本经以信愿行三为宗旨,故经中处处指陈,即此别序文中,亦有劝信、劝愿、劝行之意以作发起,正宗亦说三资粮(信愿行三为往生净土三资粮),现在先为提示:‘有世界名曰极乐,有佛号阿弥陀。’是佛亲口所指示,当深信之—劝信。‘极乐世界’,此示胜妙净土,欲令闻者发愿求生—劝愿。‘阿弥陀’,此示万德洪名,欲令闻者发心称念—劝行。如来澈底悲心,殷勤劝告,谆谆善诱,真不愧三界的大慈父。

【显理】‘尔时’表体用冥契,‘佛告舍利弗’表从体起用,‘从是’表五蕴身(‘是’即指娑婆,娑婆有五浊,即同五蕴色身),‘西方’表坚固清净心(西属金其体坚固,则清净义),‘过十万亿佛土’表断十万亿烦恼(国土是隔碍义,极乐有十万亿土之隔,正如众生为十万亿烦恼所蔽,过十万亿土即到极乐,喻断十万亿烦恼,即成佛道),‘有世界’表自性竖穷横遍(‘世’是三际竖穷义,‘界’是十方即横遍义),‘名极乐’表究竟涅槃(离生死苦得解脱乐即涅槃也),言由此五蕴之身,能发一念坚固清净心,来念佛修行,念到一心不乱,功夫则到手,可能断除一切烦恼障碍,自然证到自性不生不灭之理,此即究竟涅槃的大安乐。‘其土有佛’表色身中,有一主人翁(真性),其土表色身,佛表其性。‘号阿弥陀’表是名法身。‘今现在说法’表法身随缘妙用,时时显现,未尝须臾离也。所谓见色闻声大用现前,穿衣吃饭,承渠恩力,我们日常作为知寒知饥,乃至一切事中,此法身,真性无不处处亲切叮咛,而我们不认识它—法身真性,殊为可惜!

正宗是正明一经的宗要,从舍利弗,彼土何故名为极乐起,至应当发愿,生彼国土止,共七百九十一字为正宗分的文。

讲入正宗分,须先分科:

今戊初约众生正报

【消文】世尊又召呼舍利弗而问说:‘舍利弗!阿弥陀佛的国土因何名为极乐呢?’不待舍利弗开口,佛便自己答说:‘彼国的众生,没有种种的苦,但受种种的乐,所以名为极乐。’

【释义】此段是应前段极乐名字,自问自答,先约众生正报解释极乐。

其国众生:谓念佛往生彼国的众生(梵语萨埵新译曰有情,旧译曰众生),是说:众缘和合而生,娑婆众生则外借地水火风四缘以成色身,内合受想行识四法以成心法,具足内外诸法相集而生,故名众生(众生是假名,五蕴是实法,此约自身正报明),又经历众多的生死,亦云众生,谓常于六道轮回不息故(此是约生处依报明)。多善根福德因缘而生彼国,莲花清净为身,灵明寂照为心,此极乐之众生也。

附┌色…四大五根为色蕴,即吾人之色身。

五├受…领纳五尘攀缘外境为受蕴,即第五识。

蕴├想…取所缘境忆想分别为想蕴,即第六识。

表├行…恒审思量念念不停为行蕴,即第七识。

└识…了别诸性识境执持一切种子为识蕴,即第八识是总报主。

极乐世界,究竟安乐,永离诸苦,故曰无有众苦。众—是不一之谓,苦—乃逼恼之义。有三苦八苦,三途苦,八难苦,无量诸苦。故曰:‘众苦。’极乐则反之,故曰:‘无有。’

三苦者:一、苦苦—受有生老病死之身,(身是苦果)已名为苦,更加冤憎相会,恩爱别离,所求不得,乃至其余的一切众苦逼恼,乃苦上加苦,故曰苦苦(苦中加苦故);二、坏苦—以娑婆终有坏灭,事无久远,乐非真实,切实的说:虽有少分之乐,亦非究竟,乐去悲来,苦恼者多谓之坏苦(如世间富贵之家,一旦失败即是坏苦,世法靠不住故),亦如六欲天人虽受衣食如意,宫殿随身之乐,此乃有漏十善所感,终有福尽堕落之日,初禅天虽得离生喜乐定,二禅天得定生喜乐定,三禅天得离喜妙乐定,四禅天得舍念清净定之乐,这皆属世间有漏的禅定,当乐境享尽堕落时,不胜忧恼亦曰坏苦(有漏业不坚远故);三、行苦—(行是迁流不息,刹那生灭之义)由诸法迁变无常,而生苦恼谓之行苦,如无色界之四空天,虽得四种空定,寿八万四千大劫,无色质之累,有空定之乐(或云苦乐双亡),然亦属有漏(以未出三界故),若失去定力时,还要堕落生死轮回,虽未随时,亦不免常受行阴,念念迁流之苦,故曰行苦(有漏定非真乐故)。当知!欲界具三苦,色界无苦苦,无色界唯行苦。

八苦:1生苦—在母胎中,俨如囚狱,出胎又受风刀割体之苦,诗云:‘业风吹识入胞胎,狱户深藏实可哀。’2老苦—力弱容改—神衰智钝,举动言行,皆不如意,故人不喜近,诗云:‘流泪暗思童稚乐,见人空话壮年强。’3病苦—四大不调,诸根痛患,饮食俱废,坐卧不安,诗云:‘四大因时偶渐乖,此身无地可安排。’4死苦—四大分散,抽筋折骨,恩爱割别,业境现前,惊恐无量,诗云:‘脱壳生龟真痛绝,落汤螃蟹漫慞惶。’5求不得苦—想欲求得,而偏失名利福寿,凡所欲求而不随愿,诗云:‘扬帆屡见沉舟客,挂榜偏伤落第人。’6爱别离苦—想欲长久住合,那知眷属恩爱一朝割别,苦不可言(缘若尽时各自散),诗云:‘虞氏帐中辞项羽,明妃马上谢君王。’7冤憎会苦—有仇怨之人,最怕会见,想欲避而偏偏相逢,一见仇人如眼中钉,常生憎恨,诗云:‘好事频求难得到,冤家欲避反相逢。’8五蕴炽盛苦—身心烦恼如火炽然,昼夜炽盛,焚烧众生身心,苦不可言,诗云:‘逼迫身心苦事多,哀声无地可号呼!’

复次:八苦前四属身,后四属心,又前七种是别,后一种是总(以前七苦不出五蕴身心故),此外还有天灾人祸—寒侵暑迫,雨打雷惊,讥骂嘲刺,欺凌压迫等苦,若扩而充之,不胜枚举。总之上来所说三苦乃三界众生之所共受,八苦是一切人类所同受,上至国王,下至庸人无一个可能免者,亦无法可逃避也。而极乐世界众生,永不闻苦名字,故祈愿大家发心念佛求生!

但受诸乐—所受纯乐无苦曰但受;乐事非一曰诸乐。彼土不同此土苦多乐少,虽有少分之乐,多数由种种苦力强求而得者,又不能长久享受,终有失去之日,所谓乐极生悲,此乃乐中带苦,非纯乐也。极乐世界则不论所受用的一切依报,与所感身相的正报,一一殊胜妙乐,无有少许苦事相间,故曰:但受诸乐。然娑婆有三苦、八苦、无量诸苦,极乐则但有三乐、八乐,乃至无量诸乐。

三乐:1清净无累乐—无粗浊之身,欲爱之染,则无苦苦。2依正常然乐—寿命无量,国土不坏,即无坏苦。3正智不动乐—安住真理,不生不灭,则无行苦。八乐:1莲花化身乐—即无十月胎狱之生苦,诗云:‘誓割爱缘生极乐,华中产取玉婴孩。’2相好庄严乐—功德之身永无改变故,即无形骸衰朽之老苦,诗云:宁知净土春长在,不使身心昼夜忙。’3自在清泰乐—清净之身永离痛患,即无四大不调诸病苦,诗云:‘谁知极乐清虚体,自在游行白玉阶。’4寿命无量乐—与佛同寿,不生不灭,即无四大分离之死苦,诗云:‘何似华开亲见佛,无生无灭寿难量。’5所欲如意乐—衣食随念,不假造作,即无所求不得苦,诗云:‘乐邦衣食天然好,不用区区更苦求。’6海众常聚乐—清净海众,长为亲友,则无恩爱别离苦,诗云:‘诸上善人俱会处,愿教旷劫不分张。’7上善俱会乐—诸上善人,互相爱敬,即无冤憎会遇苦,诗云:‘何时得预莲池会,积劫冤仇好共消。’8身心寂净乐—身常清净,心恒寂照,则无五蕴烦恼炽盛苦,诗云:‘何当净土修禅观,寂照同时离有无。’

总之!三界唯心,万法唯识,一切苦乐因果莫不皆由各人自己所造成,娑婆众生念念颠倒,则所感依正皆秽,故有五浊、三苦、八苦乃至无量种种业感苦;极乐众生心心正念,则所感依正皆净,故有五清三乐八乐乃至无量种种法性乐也。

故名极乐:故—是承上结下词,谓如上所言,不受众苦但受诸乐,所以名为极乐。今以三界比论之:三恶道极苦无乐,人、及修罗苦多乐少(或云苦乐相半),诸天、虽然乐多苦少,然乐无长久有坏苦故;唯西方纯乐无苦永远不变,此即究竟乐,故以极乐称之。二土对较苦乐悬殊,净秽迥异。如是胜劣攸分,取舍则由人!

当知!佛说此苦乐者,意欲使人深知此界之苦,则厌离娑婆之心自然而生,深知彼土之乐,则欣求极乐之念,必勃然而起,此段以为下文劝策发心念佛求生的张本。

复次:菩萨发心利人,不取涅槃之乐,不舍众生之苦,无苦乐取舍之相,方符合大乘之道,今念佛一门厌秽欣净,舍苦求乐,岂非凡夫小乘之道,何得称为圆顿法门?答:未得无生法忍(真智安住于无生无灭之理而不动,为初地或七地八地所证,菩萨得此无生法忍则不退转也。),必不能广度众生广作佛事,喻如小车不堪重载,弱翅不可高飞,若强行之,非仅不获效果,恐遭自他俱陷之灾!故必先求生净土,见佛闻法得无生忍已,获大智慧、大辩才,具诸神通威力,那时再来此界普度众生,岂不是善全妙策呢!

由斯观之!则舍苦者,正欲救众生之苦,即菩萨之大悲心;求乐者,正欲与众生之乐,即菩萨之大慈心,这岂是小乘独善之辈可以同日而论乎!

【显理】‘彼土’表自性,‘名为极乐’表即是涅槃,‘其国众生’表证得自性之人,‘无有众苦’表已断一切烦恼,‘但受诸乐’表长得解脱,‘故名极乐’表即是涅槃言自性(何故名为涅槃,因证到自性之人,已断三惑烦恼,长得解脱之乐,所以名之为涅槃。)

戊初约众生正报释竟

戊二约国土依报

【消文】世尊又呼舍利弗说:‘极乐国土的宫殿楼阁之外,更有七重栏楯围护之,上有七重宝网覆之,前后相间布列七重行树,皆是四宝所成,而且周遍重重围绕,整齐美观无比!’

【释义】此段是约依报—国土,解释极乐。又舍利弗:又是再也,因前已约正报,今欲重约依报解释,故再呼当机舍利弗而告诉他说:‘此栏网行树皆是西方庄严妙境。’

栏楯:横曰栏,直曰楯,即栏杆也。罗网:即宝网也。罗是结也,金缕珍珠,百千杂宝,庄严所结成的,四围垂以宝铃,光色华耀,能夺人目。行树:行是行列,次第成行,无杂乱者。栏楯是严饰楼阁,行树是严饰露地,罗网是严饰空界。各言七重者乃有所表,待文末标明。

盖极乐宝地绝胜无比,所有宫殿楼阁之外,则绕一重栏楯,栏楯之外绕一重行树,上覆七重罗网,行树之外又绕一重栏楯,又覆一重罗网,重重相间,而至于七,或一重栏楯绕二重行树,覆二重宝网,乃至七重如是,互相配置,一一庄严,尤其是皆是金银琉璃玻璃的四宝所成,故曰:‘皆是四宝。’现在只举出行树来说:或有纯以一宝为一树,或是二宝为一树,乃至四宝为一树,或金根银叶,琉璃花玻璃果,或银根琉璃叶,金花银果,或玻璃根,金叶银花,琉璃果等,如是美丽庄严无比,栏楯罗网例此可知!

当知!所说四宝七重乃是从略举出而已,其实则重重无尽不可以言说(详请阅大弥陀经)!

周匝围绕:谓周遍匝满四围而环绕。是说七重栏树罗网,非但宫殿楼阁,如是相间绕覆,即园林池沼等,莫不皆然!又不论佛菩萨及海众,凡所住处,悉皆如是有之,乃至遍绕全极乐世界,处处布置面面皆是,故曰:周匝围绕。所谓栏楯曲曲护绕于宫殿楼阁之外,处处皆通宝树,藂藂布列于阶道池畔之间,色色俱备罗网弥覆于楼阁,行树之上光光相映,非世间人力所能造者,乃弥陀如来不思议愿力功德所成。问:‘此方王臣长者家,不是亦有栏树等之设?’答:‘此方虽有树木不过藂林,栏不过是木铁,网不过丝麻,楼阁不过砖石,还须人力经营,岂可与天然四宝所成的极乐同日而语哉!’

是故彼国名为极乐:是乃承上之词,故是结下之语,谓承上来所说栏网行树等,如是胜妙殊特,诚非一切可比,所以彼国名为极乐世界。

兹不厌繁,再引大本弥陀经证之,亦可助发求生净土者之益信欣慕,大本云:‘复有种种宝树,其纯一宝者,根茎枝叶华果皆一宝,二宝为一树者,根茎枝叶华果间以二宝,乃至四宝为一树者,根茎枝叶各以一宝,其花与果同于根茎,五宝为一树者,根茎枝叶花果各以一宝,七宝为一树者亦复如是!唯加其节益用一宝,如是诸树乃至行列数百千重,间以宝池亦复如是!乃至周遍世界,荣色光耀不可胜视。’又观经云:‘一树高八万由旬,其诸宝树,七宝华叶无不具足,一一华叶作异宝色,琉璃色中出金光色,玻璃色中出红光色,玛瑙色中出砗磲光,砗磲色中出绿真珠光,珊瑚琥珀一切众宝,以为映饰妙真珠网弥覆树上,一一树上有七重网,一一网间有五百亿妙华宫殿……。’又大本法藏愿云:‘我作佛时,国中华树,俱以无量杂宝,百千芬香而共合成,其香普熏十方世界,众生闻者皆修佛行。’据此可知,极乐真是乐极矣!今经但说七重,彼则说数百千重,今但说罗网,彼则说罗网之中,出天宫殿,今但说行树,彼则说行树之中出诸光,及诸妙香,今但说四宝,彼则说七种盖,今经略而彼经详,以简摄繁,取文省故,其义实则无欠也(此乃弥陀四十八愿中之第二十二国土严饰愿所成也)。

【显理】七重表七科道品(四念处、四正勤、四如意、五根、五力、七菩提分、八正道分。),四宝表四德(常乐我净),栏楯表自性纵横(自性,竖穷三际,横遍十方,如栏之横,如楯之竖,竖即纵也。),宝网表自性包罗法界,行树表自性长养诸善根,彼国表自性(自性中具足一切无为功德,如彼国种种庄严乐境故。),极乐世界表法身境界(法身不思议境界正与极乐妙境义同,或表涅槃境界亦可)。

戊二约国土依报释竟

以上丁初总释极乐名义一科文竟

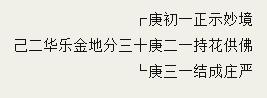

今初正陈

【消文】世尊又呼舍利弗而说:彼极乐国土,不但栏树罗网的庄严而已,还有七宝所成的水池,尤其是池中的水,具有八种功德,而且时常充足盈满,于宝池之中。又该宝池底是纯用金沙铺的。

【释义】上文是约依正庄严总释极乐名义,此下是别示依正庄严明极乐受用妙境,现在先来说明池水非但栏楯等庄严而已,即此池水之类,亦皆殊胜无比。

七宝池:拣别此方土石所成者,是乃金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙,七宝庄严所成故名七宝池。或纯一宝所成,或二宝乃至七宝,或七宝互相间杂而成,如行树同。又此宝池之大,四方有四十里或是五十里,如是展转增大以至四方二万四百八十里;似若大海然,现在不举出者乃文之省略。兹再引证大本云:‘内外左右有诸宝池,或十由旬(此云里数有三种大八十里中六十里小四十里),或二十乃至百千由旬,犹如大海,一宝二宝乃至七宝所共合成。’然此诸宝池,皆是念佛海众生长之所,有时亦可澡浴其间,又非止一个,乃是无量无数,既然有池必就有水,此固然之理,此水又非人间寻常之水,其水乃有八种不可思议的功德,故曰八功德水。功是功能,德是德用(即不可思议之妙用)。

八功德:1澄净(澄明净洁)不同此土昏扰污浊;2清冷(清湛凉冷)不同此土冬冻暑热;3甘美(甘甜美妙)不同此土咸淡臭劣;4轻软(轻扬柔软)不同此土凝滞沉重;5润泽(光润滑泽)不同此土腐褪枯涩;6安和(安静顺和)不同此土凶流暴暴;7除饥渴(非唯止渴亦能疗饥)不同此土饱胀增病;8长养善根(增长养育诸善根)不同此土损害没溺。

充满其中:充是充足,异此土有时枯竭,满是盈满,异此土有时泛滥,其中是指七宝池之中,此微妙功德水,人间绝不可见,唯极乐世界则时常充满其宝池之中,未尝干涸,亦不曾溃溢,或泛滥,妙哉!八功德水!真是不可思议,具足澄净、清冷、安和、润泽……等。问:‘水悉皆有之,何彼土独以功德称?’答:‘此土之水,过扰则昏,逢溷则浊,不常澄净,故日晒则暖,火煎则热,不常清冷,故大雨则泛,暴流则凶,不常安和,故混杂则变,酷旱则枯,不常润泽,故近海则碱,积久则臭,不常甘美,故遇壅则滞,逢寒则冻,不常轻软,故食多则胀,非唯不能除饥渴,浸久则病,非唯不能养善根,而彼土德水,则纵经亿劫而丝毫不变其胜妙,故称之为功德,谁曰不可!本经但言八德,而大本则详叙宝池德水,复有三种殊胜妙用:1水能随意,大本云:“八功德水,湛然盈满,清净香洁,诸上善人,入七宝池,澡雪身体,意欲令水没足,水即没足,欲令至膝、至腰、至腋、至颈及灌其身,悉如其意,欲令还复,水即还复,调和冷暖,无不顺适,开神悦体,荡涤心垢,清明澄洁,净若无形。”当知水本无知能顺人意,岂凡情所能测哉!2水能说法,大本云:“微澜回流,转相灌注,不迟不疾,安详徐逝,波扬无量,自然妙声,称念佛声,或念法声,或念僧声,寂静声,无我声,波罗密声,乃至众妙声,称其所欲,无不闻者发清净心成熟诸根,永不退于无上菩提。”当知水本无情,而能说法,岂心想所能及哉!3浴毕进道,大本又云:“既皆浴已,或坐于莲花之上,有在地讲经者,诵经者,自说经者,授经者,听经者,念经者,思道者,坐禅一心者,经行念佛者,有在虚空讲经者,乃至坐禅经行者,各随其质而有所得,未得四果者因得四果,未得不退转地菩萨而得不退。”当知水本无心,能令进道又岂思量所能及哉!’

池底纯以金沙布地:异此方沙石污泥也。谓纯用金沙铺布池底,此亦是略说,如大本云:‘纯一宝池底沙亦以一宝,黄金池者白银底沙,水晶池者琉璃底沙,二宝为池底沙亦二,乃至七宝亦复如是。’又观经云:‘黄金为渠,其下皆杂色金刚而为底沙。’

【显理】七宝表七圣财(一信、二戒、三闻、四舍、五慧、六惭、七愧、前五如宝,后二如人,善守财故,众生不护此故名极贫穷,圣人护此故名圣财。)。八功德水表八正理水。池底纯以金沙表真如彻底不变。

【消文】宝池四边所有的阶砌和道路,亦都是用金、银、琉璃、玻璃、四宝互相庄严而构成的,宝池上还有许多高楼杰阁,亦用金银等七宝所庄严而雕饰的。

【释义】此段是解释楼阁庄严文。四边阶道:东西南北曰四,池边曰边,砌级曰阶,坦平曰道(路也)。池岸有阶可通上下(由之入池升岸),岸上有道可通来往(供散步游行),或阶或道,悉是四宝合成,或相间,或纯一配置不等。

上有楼阁:上字有三种解释:1宝池之上,2四岸之上,3虚空之上。重屋曰楼,岑楼曰阁。亦以:来者亦是,以者用也,言非独阶道众宝所成,即此楼阁亦是用金银等七宝所庄严而成,各色各样俱全,专为往生之诸上善人所居之设,或供游玩,或休憩,以及聚会说法之所也。求生得到者先在宝池莲胞中静修,待莲华一开便可登上四岸住楼阁,加入法会,见佛闻法矣。

兹不厌烦,再引经参照,大本云:‘阿弥陀佛,讲堂精舍,宫殿楼阁,皆以七宝,胜此界六欲天上,天帝所居百千万倍,乃至宫宇楼阁,称其形色,高下大小,或一宝二宝乃至无量宝(其中楼阁有随意高下,大小浮于虚空,有不能随意,止在地上,是以求道时心有勤惰而功有优劣故)。’又观经云:‘黄金地上,一一宝中,五百色光,其光如华,成光明台,楼阁千万,百宝所成。’又云:‘楼阁两边,各有华盖,无量乐器,八种清风(四维四方之风),鼓此乐器,演说苦、空、无常、无我之音。’本经但举七宝,不详说其余者,亦是省略文也。

金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙:金银二种,此方常见,似不必释。琉璃是梵语,具云:‘吠琉璃’,翻为青色宝,其色青故。又云:‘不远山’因出宝之山近波罗奈城故名不远山。古作流璃,后人见是玉类,故改为琉璃。玻璃,亦是梵语,具云:‘窣坡致迦’译为水玉,其状似此方水晶,有赤、白、青三色,古作坡离,人见似玉,故改为玻璃。

砗磲:具云‘牟婆洛揭拉婆’,译为‘青白色宝’,以色命名,故又云‘大贝’,产自海中大介虫,其形似车辋(周车轮之外者曰辋)。赤珠:赤虫所出,其色赤故名。玛瑙:梵语摩婆罗伽隶,译为马脑宝,其色如马之脑故名。后人见是玉类改作玛瑙,有山玛瑙、水玛瑙之别。问:七宝中以金为首者何也。答:具有四义故:1体则坚固,2性则柔软,3色具光明,4价则贵重。如上七宝虽是取名同于此方,实则一一超胜此方之七宝百千万倍。问:‘尧帝处茅茨,禹王卑宫室,颜回居陋巷,古圣先贤,只贵其德,不重装饰,今西方佛圣,何独不然,乃贪华丽而尚外观乎?’答:噫!此乃不明弥陀大慈悲心,故致有此疑!当知佛为利生悯物,大开方便,俯从机宜,以大愿行,无量功德,庄严极乐净土,欲令诸众生,知苦求乐,厌秽欣净,而发心修行念佛,终使之毕竟成佛,至此则自性本具,恒沙功德,俱足常乐我净四德,则七宝所庄严者,亦不足为胜妙矣!正所谓:‘先以欲钩牵,后令入佛智。’此乃一种方便引度的妙法,云栖大师云:‘喻如正饥寒之国,忽闻饱暖之乡,久处幽暗之途,乍睹光明之境,宁不身心踊跃,速舍故而取新乎!若得往生,终成解脱,方便接引,当如是耳。’

【显理】‘四边阶道’表四教念佛法门(四教有高下如阶法门是能通义如道),楼阁表真智安住无生之理。)

【消文】又七宝池中,有无数莲花,大似车轮,青色莲花,则放青色光明……白色莲花则放白色光明,极其幽微胜妙,又最清香,净洁的。

【释义】此段是举出莲花殊胜之文。上文宝池是明生处,今莲花乃明托胎莲花;是离垢清净义,乃极乐七宝池中所生者,为念佛众生之托质受生处。非但池是七宝所庄严,即此莲花亦然,根产金沙,花浮德水,光色华耀,微妙香洁,异于此土生在浊水污泥也。大如车轮:是形容莲花之形状(非指此方常人所御之普通车轮),谓宝池内的莲花,其大如转轮圣王所乘的金轮(轮王之金轮,大一由旬,转轮圣王即金轮王。轮王有四:一、金轮王统四大部洲,即王位时有金轮宝自然现前,乘之一日之内可以周游四大部洲,金轮王出世,海水低落,海边现有轮王道路能通四洲。二、银轮王统领东西南三洲。三、铜轮王统领东南二洲。四、铁轮王统领南瞻部洲。),此举其最少者,若据观经等所明,其数不一,非止一由旬也。大本云:‘池中莲花,或一由旬乃至百千由旬。’观经云:‘一一池中,有六十亿七宝莲华团圆,正等十二由旬。’观斯则知同居净土身相不等,故其大小不可局定,由念佛人,因中勤惰以分胜劣,随其感现大小则不同。

又车轮者不但状如莲花形,亦且表花之德,车轮有运转义,正显宝池莲花,能‘运’载十方念佛众生出苦海,到极乐‘转’凡成圣也(七宝莲花能从空飞至十方迎接念佛众生往生彼国)。

青色青光等四句,是明莲花的殊胜,不唯举色,而亦说光光是从色而发,如珠莹洁,则能发光,西方莲花七宝所成,极其莹洁,故能有光。青华名优钵罗,黄华名拘勿头,赤华名钵头摩,白华名分陀利,由往生众生,身有光明故,莲胞亦有光然。极乐莲花或纯,或杂,光色无量,今但举四色四光,亦是省略文法。如大本云:‘青色青光,乃至玄黄朱紫之色,其光亦然,炜烨焕烂,明耀日月,一一花中,出三十六百千亿光。’据此则知其具无量色,而色色无尽光光相照,所谓一色含众色,一光摄多光,岂凡情思量,所能及哉!此宝池莲花者,一为净土中之庄严,一为念佛人之托生,以极乐众生无有淫欲,故不受父母胞胎,皆为莲花化生,十方众生闻说净土念佛法门,信愿念佛者七宝池中即时生一莲蕊,同时标名于上,由念力而生长,随功行分胜劣,若精进念佛者则莲日大,一日光色倍鲜荣茂非常,若懈怠放逸,或中途退心者则莲花日渐雕谢失色乃至完全枯萎,所谓勤惰才分荣枯顿异,倘一生精持不退,临终一心不乱,便得往生托质莲花清净受生,谓之莲胞化生,花开见佛,即悟无生,故偈云:‘愿生西方净土中,九品莲花为父母……’即此意也。大本云:‘十方无央数世界,诸天人民等,往生阿弥陀佛刹者,皆于七宝池莲花化生,自然长大,亦无乳养之者,皆食自然之食,其容貌形色端正净好,固非世人可比,亦非诸天可比,皆受自然清虚之体,无极之寿。’此是约下八品往生者而论,若是上上品往生者,则乘金刚宝台,到时即见如来法身,不必经过莲花即悟无生,此亦随其修功深浅,而感有优劣不同,以莲花受生故极乐又称莲邦,净土号为莲宗,同莲名曰莲友,良有以也。

问:‘十方无央数世界,若念佛求生者多,则极乐世界七宝池内之花,岂不为之拥挤难堪乎?’答:当知!弥陀不思议功德所成之极乐,岂同凡间生灭事相有质碍者可比,喻如百川汇归大海,而不见其溢,万众含照于镜,而无所碍,极乐宝池如海,如镜,求往众生若百川,若万象,如是,则何患宝池之溢,有碍十方往生之多呢!’智者自当体会!

微妙香洁:此略叹莲花四德。彼土莲花光色,既胜其他,香气等亦应有异,非此土莲花可比也。七宝所成,此方绝无曰‘微’,其色无量又能放光曰‘妙’,异芳远闻,四时不变曰‘香’,出自德水至净无浊曰‘洁’;又色光含摄,形量无定曰‘微’,往生托质,华多无碍曰‘妙’,妙馥纷纭,清馨飘荡曰‘香’,无夭艳态,其体清净曰‘洁’,莲胞既光色明耀,微妙香洁,则生身相好庄严,不言可知矣!

以上明栏树、罗网、楼阁、宝池、德水、莲花等,是描写极乐世界如一美丽庄严灿烂可观的大公园,愿大家试往一游为幸!

又复当知此诸妙境乃弥陀无量功德所庄严者,祈千万勿作美术家图画观之!否则大负佛恩矣!

【显理】莲花放光:‘莲花’表自性清净,‘放光’表性体寂而常照。莲花四色者,1青色:东属木是春,其色青春为一年之首,表心为万物之本,即法身德;春能萌芽一切草木,表智慧能照一切真理,即般若德;春气温和,最适人意取安乐义,即解脱德(解脱即安乐也)。2黄色:中央属土其色黄,是主位,其黄土取主中义,‘中’表中道,‘主’表心为万法之本,即法身德;地(土)能生育万物,表真智能照一切理,即般若德;地为吾人所安住,表自性安住涅槃,即解脱德。3赤色:南属火是夏其色赤,夏为万物繁茂之时,表自性具无量胜功德,即法身德;火有光明,表自性具一切智慧光明,即般若德;火能烧坏诸物,表智能断惑,即解脱德(坏一切烦恼即成解脱故)。4白色:西方属金是秋,其色白,金之本体坚固,表自性常住不变,即法身德;其色光明,表自性具一切智,即般若德;其性柔软,表自性安乐自在,即解脱德(柔软取安乐义,安乐即解脱)。又白色表法身清净,秋气萧萧表自性寂灭,秋气凉爽表自性晏安。又莲花表法身离垢清净(如莲花出污泥而不染)。‘大如车轮’表报身圆满庄严。诸光表自性具无量光明。‘微妙香洁’表常乐我净四德。

庚初正陈竟

庚二结成

【消文】世尊再呼舍利弗说:极乐世界,有如是上面所说种种庄严的妙境,当知皆是弥陀无量功德所成就的。

【释义】此段是结成之文。成就:行满,愿遂之谓。弥陀今既成佛,其愿行已圆满,成就无虚矣。如是:指上宝池、德水、楼阁、莲花、诸庄严事。功德:乃弥陀不思议大愿行,所修成谓之功德。若营修世福是有漏功德为劣,庄严自性是无漏功德为胜,今弥陀以不思议行愿所成的功德,乃是无漏胜功德也。庄严:庄是庄丽,严是严饰,西方诸妙境为所庄严,所成就,弥陀大愿行为能庄严,能成就,固知极乐世界,一一庄严超胜十方净土者,皆弥陀因中发大愿,及历劫所修大行,无量称性功德之所成就也(称合真如自性本具功德故曰称性功德)。

当知!阿弥陀佛因中为法藏比丘时,对世自在王佛前,发四十八愿,庄严极乐,广度众生,第三十三愿云:‘愿我作佛时,自地以上至于虚空,皆有宫殿、楼阁、池流、华树、国土所有一切万物,悉以无量众宝,百千种香,而共合成,严饰奇妙,超诸天人(即国土严饰愿也)。’是谓发大愿。大本云:‘法藏比丘于世自在王佛所,摄取二十一亿佛刹清净之行,如彼修持。’又云:‘法藏比丘发四十八愿,已住真实慧,勇猛精进,阿僧祇劫,修菩萨行,护身口意,修行六度,了空无相空无作,以行教化,致无量众生,发菩提心。’是谓所修大行也。又大本云:‘如是积功累德,无量千万亿劫,功德圆备,方得成就斯愿而入佛位。’

【显理】成就如是功德庄严表自性具足一切功德。

己初释池阁行树一科文竟。

今初正示妙境

【消文】世尊又呼当机舍利弗说:极乐国土中,时常奏作微妙的诸天音乐,尤其是以黄金为地。昼夜无间断的有诸天女常来散彩曼陀罗等的众妙天花。

【释义】此段是明往生极乐者,眼耳等六根,常受胜妙五尘供养。

天乐:是声尘(耳根受),‘金地’是色尘(眼根所受),‘天华’是色香二尘(眼鼻二根所受),散花经行是触尘(身根所受),‘饭食’是味尘(舌根所受),水鸟风树演法也是声尘。上则天乐鸣空,下而黄金严地,乃至天花缤纷,上下焕烂,不但耳闻妙乐,亦且眼见天花,足踏金地,诚不虚极乐之称也。现在先来解释声尘妙境:

常作天乐:天乐有二种,1是天人之乐,谓三界诸天,时常献乐供养极乐教主,及诸圣众,大本云:‘欲色诸天百千香花音乐,转相倍胜以供养佛,及诸菩萨等。’又观经云:‘无量诸天作天伎乐。’2是天然之乐,谓无须人工不鼓自鸣,大本云:‘亦有自然万种伎乐,无非法音清畅嘹喨微妙,明雅一切音声所不能及。’又观经云:‘乐器悬空,如天宝幢,不鼓自鸣,曾无间歇。’比之人间俗乐,诚霄壤悬殊!以世乐须赖人工奏作,尤其是或作或辍,至于音韵声调,又复天渊迥异。

常作:恒然不变曰常,奏操曰作(指奏乐言)。常作亦有二意:1时常(不时常有),2永常(永远常有)。1时常:谓诸天常来献乐供养故,2永常:天然之乐长时奏作,昼夜六时无有间断,故曰:‘常作天乐。’

黄金为地:此明色尘妙境。本经省而但说黄金,以黄金为七宝之首,举其首则摄其余,故其实或纯一宝(纯黄金纯白银纯琉璃等为地者),或七宝互相间杂(一隅黄金一隅白银一隅真珠或七宝相杂为地),均不一定。如大本云:‘彼弥陀佛刹有自然七宝,其体性温柔相间为地,或纯一宝,光色晃耀,超越十方。’又观经云:‘琉璃地上以黄金绳,杂色间错界以七宝。’由斯本经的省略可知!以上天乐金地是明声色二妙境;地上常雨宝花是明色香二尘妙境也。

昼夜六时:昼是日间,夜即晚上,六时者谓昼夜各有初中后三时合之为六,故曰昼夜六时。亦可作昼夜各有六时解释,今按十二时辰则卯、辰、巳、午、未、申,为昼六时,酉、戌、亥、子、丑、寅,为夜六时,卯辰为初昼,巳午二时为中昼,未申二时为后昼,酉戌二时为初夜,亥子二时为中夜,丑寅二时为后夜,此则昼夜各有六时,故曰昼夜六时,或谓以华开为昼,华合为夜,亦无不可也。

问:‘极乐世界,身土各有光明,无须日月,何云昼夜。’答:‘这不过是随顺此方假设而说。’

雨天曼陀罗华:雨字读去声作落字解,天是指诸天,曼陀罗乃天华之名,译为适意,妙好,天花色香殊胜,最适悦人意故名。又翻白华,以洁白无比故。在四花中略举其一具足应如法华所云:‘天雨四花’,方与下句盛众妙花的众字相应。

四华者:1曼陀罗(白华);2摩诃曼陀罗(大白华);3曼殊沙花(小赤华);4摩诃曼殊沙华(大赤花),此为天花中的最殊胜,诸天常散此等妙花供佛及菩萨等,于二六时中常常有之,故曰昼夜六时,雨曼陀罗花,天人散花以表赞叹供养的恭敬意。大本云:‘一切诸天皆赉天上百千华香,来供养佛及诸菩萨等众。’

庚初正示妙境竟

如是我闻:一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘僧千二百五十人俱,皆是大阿罗汉,众所知识,长老舍利弗、摩诃目揵连、摩诃迦叶、摩诃迦栴延、摩诃拘絺罗、离婆多、周利槃陀迦、难陀、阿难陀、罗睺罗、憍

【香赞】炉香乍爇。法界蒙熏。 诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨(三称三拜)【莲池赞】莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)

香赞:炉香乍热 法界蒙熏 诸佛海会悉遥闻 随处结祥云 诚意方殷 诸佛现全身 南无香云盖菩萨摩诃萨 南无香云盖菩萨摩诃萨 南无香云盖菩萨摩诃萨 莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台。接引上金阶。大誓弘开。普愿离尘埃。南无莲池海会菩萨摩诃萨 南无莲池海会菩萨摩诃萨 南无莲池海会菩萨摩诃萨

阿弥陀经原文

《佛说阿弥陀经》全文完整注音版。

这部经是我阿难亲自听佛陀宣讲的。有一天,释迦牟尼佛在舍卫国,只树给孤独园里说法,在场的有佛陀的常随弟子出家众一千两百五十人。这一千两百五十人都是大阿罗汉,德行高尚,为众人所熟知的。这些人包括了:长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、摩诃迦旃延、

【香赞】 炉香乍爇。法界蒙熏。 诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨(三称三拜)【莲池赞】 莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘

《阿弥陀经》简单讲解了极乐世界如何之好,劝勉听闻者都能发愿移民到极乐世界,怎么去信愿专修念佛。所以读诵净土法门三部正依经典就是为了能明白念佛往生的道理,增强念佛往生的信心,最终落实到信愿专修念佛的行持上。《阿弥陀经》是佛祖释迦牟尼佛,无问自说的一部经典,从执持阿弥陀佛名号入手,再而广修福慧善根,得证自在往生极乐世界的法门。

阿弥陀经讲解

阿弥陀经译文

这部《佛说阿弥陀经》,应该如何在流通分当中去落实?实际上这就回归到通流通的通途法门。换句话说,净土法门让我们要深信发愿去修行落实,修行方法并没有比其它的法门更加艰难,也没有比其它的法门更加简单。

在所有的经典里面,《阿弥陀经》是最容易被误解的。像《心经》《金刚经》等经典,很多人不会误解,只是理解有深浅,不会偏离主题。可是《阿弥陀经》的文字表述,很容易产生歧义,只有正确理解这部经才能如法而行。有些人虽在奉行,但不是按照佛的教导来修行,之所以学佛的人多成就的人少,就是因为不如法。法义不理解,方向不明了,再怎么修都

《阿弥陀经》是无问自说的一部经,但并不是唯一一部无问自说的经。为什么《阿弥陀经》是佛陀无问自说的经?因为它密义甚深,一般人问不出来的。我们看《阿弥陀经》,是佛陀叫着舍利弗这些圣者说的。实际上当时也有大菩萨参加,那么大菩萨们不知道《阿弥陀经》的境界吗?不知道《阿弥陀经》的密义吗?不知道阿弥陀佛吗?他们是知道的。像文殊、普贤

第一个特点:《阿弥陀经》只讲事实真相,不谈玄妙理体。《阿弥陀经》告诉我们一个事实:“从是西方,过十万亿佛土,有世界名曰极乐,其土有佛,号阿弥陀。”它讲的是一个事实,在十万亿佛土之外,有一个国土叫极乐世界,这里有一尊佛叫阿弥陀佛,这个世界黄金为地,有七宝池、八功德水等。就比如

《佛说阿弥陀经》这句经文是告诉我们,要想往生西方极乐世界,就必须具足善根,福德因缘。不可以少善根,就是说让我们要多种善根,那么怎么来多种善根呢?我们就拿净土法门来说,多种善根就是要多念阿弥陀佛圣号,多念一声阿弥陀佛,就多种一分善根,也就是说修净土法门念佛是正行,这也是多善根的因。

极乐世界为何有声闻?有人一看这个经典被判摄为菩萨藏就有些不理解,会质疑:你说这部经是菩萨藏,那为什么在经文里面说极乐世界阿弥陀佛还有无量无边阿僧祇的声闻弟子呢?莲池大师的回答是:这个是暂时有声闻弟子之名,但最终没有声闻之实。你看《佛说无量寿经》里也谈到,极乐世界声闻都能变化出很多的化身到他方世界去教化众生,令他方世界

善导大师有一段解释,说明《阿弥陀经》是为凡夫所说的一部经:“释迦能于五浊恶时、恶世界、恶众生、恶见、恶烦恼、恶邪无信盛时,指赞弥陀名号,劝励众生称念必得往生。” 刚刚讲的恶人,看这一段文一点不差。“恶时、恶世界”,这个时代是五浊恶世,恶的时代,恶的世间。

《阿弥陀经》是最简单、最容易的一部经典。一般人对最简单、最容易的法门反而不太重视,觉得学佛要学高深的、复杂的。只有学佛久的人才知道,越简单、越容易的越好。世间办事也是如此,越容易、越简单、程序越少的事,办起来越轻松。修行也是这样,越简单、越容易,也许越能得到

《阿弥陀经》是最为普及的一部经典。有人说:“不一定吧,《心经》《地藏经》《金刚经》也很普及啊。”我们这里讲的“普及”超过这个概念。在世间,从表面看,其他经典都很流行。比如念《地藏经》的人很多,念《心经》的人也非常多,学《金刚经》的人也非常多。但是任何一个寺院,只要上早晚课,都在念《阿弥陀经》。有没有早晚课念《地藏经》的?

《阿弥陀经》给我们的是大利益,而不是小利益。《阿弥陀经》只有一千八百多字,十五分钟就读完了。我们很多人劝人往生,劝得很辛苦,如果读《阿弥陀经》,知道往生可以成佛,还用人劝吗?这个世间还值得留恋吗?极乐世界黄金为地,我们这个世界,谁的家里是黄金为地?极乐世界思衣得衣、思食得食,我们这个世界呢?一对比就知道极乐世界好,自然

这首偈的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到论议人时,就会发愿,希望一切众生都能够以佛陀的正法,摧伏外道的邪见和论议。见论议人:“论议”是说通过问答的形式等,分别阐述诸法的义理。其目的是使对方了解论理,明了法义,重在显明真理。佛在世时,比丘们常常就某一义理或论题等展开论议。著名的迦旃延尊者就是因为思惟敏捷,辩才无碍

这一愿的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到身无铠甲、手无兵仗的军人时就会发愿,希望所有的众生,都能永远舍离不善的身口意三业,趣于善道。见无铠仗:“铠”即铠甲。古时战斗中穿戴的铠甲战衣,可以防身。“仗”是弓、矛、剑、戟等兵器的总称,即兵仗、器仗。

此时世尊思维此梵志性格儒雅纯善质直,常为了求知而来请问,不是来惹麻烦的。他如果要问应当随意回答。佛就说:犊子。善哉善哉。随意提问吧,我会回答的。

这时世尊告诉憍陈如:色是无常。因灭色而获得解脱常住之色,受想行识也是无常。因灭此识而获得解脱常住之识。憍陈如。色即是苦,因灭此色而获得解脱安乐之色,受想行识也是如此。憍陈如。色即是空,因灭空色而获得解脱非空之色。受想行识也是如此。

居士问:《金刚经》上说:“凡有所相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”如何理解请师父开示!一如师父答:把所有的虚妄,就是一切相都是因缘和合的,所有的像都是生灭的变化的,无常的,他不是永恒不变的,所以对我们众生来说第一个就是破相证性。因为相是一个虚幻,因缘和合的假象。

迦叶菩萨说:世尊。一切法的意思不确定。为什么呢?如来有时说是善不善。有时说为四念处观。有时说是十二入。有时说是善知识。有时说是十二因缘。有时说是众生。有时说是正见邪见。有时说十二部经。有时说即是二谛。

善男子。虚空之性非过去非未来非现在。佛性也一样。善男子。虚空非过去,因为无现在。法如果有现在则可说过去,因无现在所以无过去,也无现在,因为无未来,法如果有未来则可说现在,因无未来所以无现在也。

《宝积经》与《般若经》、《大集经》、《华严经》、《涅槃经》,并称为大乘佛教经典『五大部』,在佛教史上具有极其重要的地位。该经以大乘经典的『空观』思想为基础,累积了《阿含》以来的佛陀教义,同时,也强调『无我』的思想与瑜伽的修行等,是中观学派及唯识学派共同尊奉的经典。

《四十二章经》是由后汉迦叶摩腾、竺法兰同译的。后汉是指汉朝的东汉时期。汉朝共分两个时期,一是西汉时期,二是东汉时期。东汉时期又称为后汉。本经的翻译者迦叶摩腾和竺法兰就生活在这一时期。东汉明帝永平十年(67),汉明帝因夜梦金人,于是派蔡憎和秦景、王遵三人带着十八个人到天竺求法,在求取《四十二章经》之后,遇到

如来佛性有二种:一有,二无。所谓恶有就是三十二相八十种好,十力四无所畏,三念处大慈大悲,首楞严等无量三昧,金刚等无量三昧,方便等无量三昧,五智印等无量三昧,这都叫做有。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!