尔时会中有优婆塞。是拘尸那城工巧之子。名曰纯陀。与其同类十五人俱。为令世间得善果故。舍身威仪从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛悲泣堕泪。顶礼佛足而白佛言。唯愿世尊及比丘僧。哀受我等最后供养。为度无量诸众生故。世尊。我等从今无主无亲。无救无护无归无趣贫穷饥困。欲从如来求将来食。唯愿哀愍受我微供。然后乃入于般涅槃。世尊。譬如刹利若婆罗门毗舍首陀。以贫穷故远至他国。役力农作得好调牛。良田平正。无诸沙卤恶草株杌。唯悕天雨。言调牛者喻身口七。良田平正喻于智慧。除去沙卤恶草株杌喻除烦恼。世尊。我今身有调牛良田除去株杌。唯悕如来甘露法雨。贫四姓者即我身是贫。于无上法之财宝。唯愿哀愍除断我等贫穷困苦。拯及无量苦恼众生。我今所供虽复微少冀得充足如来大众。我今无主无亲无归。愿垂矜愍如罗睺罗

尔时世尊一切种智无上调御告纯陀曰。善哉善哉。我今为汝除断贫穷。无上法雨雨汝身田令生法芽。汝今于我欲求寿命色力安辩。我当施汝常命色力安无碍辩。何以故。纯陀。施食有二果报无差。何等为二。一者受已得阿耨多罗三藐三菩提。二者受已入于涅槃。我今受汝最后供养。令汝具足檀波罗蜜。尔时纯陀即白佛言。如佛所说二施果报无差别者。是义不然。何以故。先受施者烦恼未尽。未得成就一切种智。亦未能令众生具足檀波罗蜜。后受施者烦恼已尽。已得成就一切种智。能令众生普得具足檀波罗蜜。先受施者直是众生。后受施者是天中天。先受施者是杂食身烦恼之身。是后边身是无常身。后受施者无烦恼身金刚之身。法身常身无边之身。云何而言二施果报等无差别。先受施者未能具足檀波罗蜜乃至般若波罗蜜。唯得肉眼未得佛眼乃至慧眼。后受施者已得具足檀波罗蜜乃至般若波罗蜜。具足佛眼乃至慧眼。云何而言二施果报等无差别。世尊。先受施者受已食啖入腹消化。得命得色得力得安得无碍辩。后受施者不食不消无五事果。云何而言二施果报等无差别

佛言。善男子。如来已于无量无边阿僧祇劫。无有食身烦恼之身。无后边身常身法身金刚之身。善男子。未见佛性者名烦恼身杂食之身。是后边身菩萨尔时受饮食已入金刚三昧。此食消已即见佛性得阿耨多罗三藐三菩提。是故我言二施果报等无差别。菩萨尔时破坏四魔。今入涅槃亦破四魔。是故我言二施果报等无差别。菩萨尔时虽不广说十二部经先已通达。今入涅槃广为众生分别演说。是故我言二施果报等无差别。善男子。如来之身已于无量阿僧祇劫不受饮食。为诸声闻说言。先受难陀难陀波罗二牧牛女所奉乳糜。然后乃得阿耨多罗三藐三菩提。我实不食。我今为于此会大众。是故受汝最后所奉。实亦不食

尔时大众闻佛世尊普为大会受于纯陀最后供养。欢喜踊跃同声赞言。善哉善哉。希有纯陀。汝今立字名不虚称言。纯陀者名解妙义。汝今建立如是大义。是故依实从义立名。故名纯陀。汝今现世得大名利德愿满足。甚奇纯陀。生在人中复得难得无上之利。善哉纯陀。如优昙花世间希有。佛出于世亦复甚难。值佛生信闻法复难。佛临涅槃最后供养。能辨是事复难于是。南无纯陀。南无纯陀。汝今已具檀波罗蜜。犹如秋月十五日夜。清净圆满无诸云翳。一切众生无不瞻仰。汝亦如是。而为我等之所瞻仰。佛已受汝最后供养。令汝具足檀波罗蜜。南无纯陀。是故说汝如月盛满。一切众生无不瞻仰。南无纯陀。虽受人身心如佛心。汝今纯陀。真是佛子。如罗睺罗等无有异。尔时大众即说偈言

汝虽生人道 已超第六天

我及一切众 今故稽首请

人中最胜尊 今当入涅槃

汝应愍我等 唯愿速请佛

久住于世间 利益无量众

演说智所赞 无上甘露法

汝若不请佛 我命将不全

是故应见为 稽请调御师

尔时纯陀欢喜踊跃。譬如有人父母卒丧忽然还活。纯陀欢喜亦复如是。复起礼佛。而说偈言

快哉获己利 善得于人身

蠲除贪恚等 永离三恶道

快哉获己利 遇得金宝聚

值遇调御师 不惧堕畜生

佛如优昙花 值遇生信难

遇已种善根 永离饿鬼苦

亦复能损减 阿修罗种类

芥子投针锋 佛出难于是

我以具足檀 度人天生死

佛不染世法 如莲花处水

善断有顶种 永度生死流

生世为人难 值佛世亦难

犹如大海中 盲龟遇浮孔

我今所奉食 愿得无上报

一切烦恼结 摧破不坚牢

我今于此处 不求天人身

设使得之者 心亦不甘乐

如来受我供 欢喜无有量

犹如伊兰花 出于栴檀香

我身如伊兰 如来受我供

如出栴檀香 是故我欢喜

我今得现报 最胜上妙处

释梵诸天等 悉来供养我

一切诸世间 悉生诸苦恼

以知佛世尊 欲入于涅槃

高声唱是言 世间无调御

不应舍众生 应视如一子

如来在僧中 演说无上法

如须弥宝山 安处于大海

佛智能善断 我等无明闇

犹如虚空中 起云得清凉

如来能善除 一切诸烦恼

犹如日出时 除云光普照

是诸众生等 啼泣面目肿

悉皆为生死 苦水之所漂

以是故世尊 应长众生信

为断生死苦 久住于世间

佛告纯陀。如是如是。如汝所说。佛出世难如优昙花。值佛生信亦复甚难。佛临涅槃最后施食。能具足檀复倍甚难。汝今纯陀。莫大愁苦应生踊跃喜自庆幸。得值最后供养如来。成就具足檀波罗蜜。不应请佛久住于世。汝今当观诸佛境界悉皆无常。诸行性相亦复如是。即为纯陀。而说偈言

一切诸世间 生者皆归死

寿命虽无量 要必当有尽

夫盛必有衰 合会有别离

壮年不久停 盛色病所侵

命为死所吞 无有法常者

诸王得自在 势力无等双

一切皆迁动 寿命亦如是

众苦轮无际 流转无休息

三界皆无常 诸有无有乐

有道本性相 一切皆空无

可坏法流转 常有忧患等

恐怖诸过恶 老病死衰恼

是诸无有边 易坏怨所侵

烦恼所缠裹 犹如蚕处茧

何有智慧者 而当乐是处

此身苦所集 一切皆不净

扼缚痈疮等 根本无义利

上至诸天身 皆亦复如是

诸欲皆无常 故我不贪着

离欲善思惟 而证于真实

究竟断有者 今日当涅槃

我度有彼岸 已得过诸苦

是故于今者 纯受上妙乐

以是因缘故 证无戏论边

永断诸缠缚 今日入涅槃

我无老病死 寿命不可尽

我今入涅槃 犹如大火灭

纯陀汝不应 思量如来义

当观如来住 犹如须弥山

我今入涅槃 受于第一乐

诸佛法如是 不应复啼哭

尔时纯陀白佛言。世尊。如是如是。诚如圣教。我今所有智慧微浅犹如蚊虻。何能思议如来涅槃深奥之义。世尊。我今已与诸大龙象菩萨摩诃萨。断诸结漏文殊师利法王子等。世尊。譬如幼年初得出家。虽未受具即堕僧数。我亦如是。以佛菩萨神通力故。得在如是大菩萨数。是故我今欲令如来久住于世不入涅槃。譬如饥人终无变吐。愿使世尊亦复如是。常住于世不入涅槃

尔时文殊师利法王子告纯陀言。纯陀。汝今不应发如是言。欲使如来常住于世不般涅槃。如彼饥人无所变吐。汝今当观诸行性相。如是观行具空三昧。欲求正法应如是学。纯陀问言。文殊师利。夫如来者。天上人中最尊最胜。如是如来岂是行耶。若是行者为生灭法。譬如水泡速起速灭。往来流转犹如车轮。一切诸行亦复如是。我闻诸天寿命极长。云何世尊是天中天。寿命更促不满百年。如聚落主势得自在。以自在力能制他人。是人福尽其后贫贱。人所轻蔑为他策使。所以者何。失势力故。世尊亦尔同于诸行。同诸行者则不得称为天中天。何以故。诸行即是生死法故。是故文殊。勿观如来同于诸行

复次文殊。为知而说不知而说。而言如来同于诸行。设使如来同诸行者。则不得言于三界中为天中天自在法王。譬如人王有大力士。其力当千。更无有能降伏之者。故称此人一人当千。如是力士王所爱念。偏赐爵禄封赏自然。所以得称当千人者。是人未必力敌于千。但以种种伎艺所能能胜千故。故称当千。如来亦尔。降烦恼魔阴魔天魔死魔。是故如来名三界尊。如彼力士一人当千。以是因缘成就具足种种无量真实功德。故称如来应正遍知。文殊师利。汝今不应忆想分别以如来法同于诸行。譬如巨富长者生子。相师占之有短寿相。父母闻已知其不任绍继家嗣。不复爱重视如刍草。夫短寿者不为沙门婆罗门等男女大小之所敬念。若使如来同诸行者。亦复不为一切世间人天众生之所奉敬。如来所说不变不异真实之法亦无受者。是故文殊。不应说言如来同于一切诸行

如是我闻。一时佛在毗耶离大林中重阁讲堂。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊。而与阿难。于晨朝时。著衣持钵。入城乞食。还归所止。食竟洗漱。收摄衣钵。告阿难言。汝可取我尼师坛来。吾今当往遮波罗支提。入定思惟。作此言已。即与阿难。俱往彼处。既至彼处。阿难即便敷尼师坛。于是世尊结跏趺坐。寂然思惟。阿难尔时去佛不远。亦于别处。

缘起,这部经是我自愿为诸位略释,因为在前一段时间,定中出现一座大殿,有一位大德高僧周围有无数僧人围绕,坐而不语。但我感知令我承担一项重任,然后不现,恢复寂静。出定后百思不解是什么重任。当我拜佛时,突然看见桌上放的《大般涅槃经》,又回想定中见大德高僧时,也看到一部经,虽不知经名,但从外形上一模一样。这个因

《大般涅槃经》是一部大经,40卷,是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。《涅槃经》的内容大致包括以下几个方面:关于涅槃。四德——常、乐、我、净。小乘佛教视世俗社会为“无常、苦、无我、不净”,认为从无常苦中解脱的唯一出路是离开世俗世界并不要再生,这种涅?,只是单纯地歌颂死亡,并不能给人以生的刺激

大般涅槃经卷第一 白话佛经 白话大般涅槃经 常亲近同修 翻译 大般涅槃经卷第一 寿命品第一 这是我亲耳所闻。一天佛来到拘尸那国(又名力士生地)阿利罗跋提河边的娑罗双树间。佛的周围有八十亿大比丘围绕。二月十五日是佛要涅槃的日子,这一天佛用神力发出宏大的声音:如来应

《大般涅槃经》全文共「374967」个字。《大般涅槃经》四十卷字数如下:《涅槃经》序:1040;《涅槃经》卷第一:9609;《涅槃经》卷第二:10745;《涅槃经》卷第三:9683;《涅槃经》卷第四:7925;《涅槃经》卷第五:10194;《涅槃经》卷第六:9180;

六祖惠能大师与《金刚经》及《涅槃经》有大因缘。《金刚经》是他转凡成圣的根本,他的禅道却与《涅槃经》有很多的贴合之处,值得研究。 禅宗的禅定与一般的禅定有很大的差别。一般的禅定讲的是四禅八定,

以前发表的净慧法师所讲《大般涅盘经》略释,是根据录音整理。经净慧法师认证,重新核对校勘,不影响略释内容原义。如果前后有文字不符时,以此为准。

《涅槃经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅槃经》的译本,其中影响大的主要有三个:一、东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅槃经》的全译,只是译了原经初分的前五品;

《涅槃经》是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。佛祖一生,用几十年的时间讲”无常“,”苦“,”无我“,”不净“,为佛法的根基,至今南传佛教依此思路修行:”无常“,”苦“,”无我“,”不净“。

《大般涅槃经》梵名(Maha^ -parinirva^n!a-su^tra)。(一)凡四十卷。北凉昙无谶译。又作大涅槃经、涅槃经、大经。今收于大正藏第十二册。系宣说如来常住、众生悉有佛性、阐提成佛等之教义。属大乘涅槃经。共分十三品:(一)寿命品,(二)金刚身品, (三)名字功德品,(四)如来性品,(五)一切大众所问品,(六)现病品,(七)圣行品

经文: 若有人能供养恭敬无量诸佛,方乃得闻《大涅槃经》,薄福之人,则不得闻。所以者何?大德之人,乃能得闻如是大事,凡夫下劣,则不得闻。何等为大?所谓诸佛甚深秘藏如来性是,以是义故,名为大事。释义

涅槃思想之发展,到达中观和唯识的无住处义,已达到了最高的大乘境界,但就广义或全体大用说,还未达到综合完成的阶段,因为上述二者或言空言有均有所偏重,贯注在某一面的深阐发扬,未顾及到整个涅槃之完满胜义。完成此一胜义者,我以为应是大般涅槃经,虽然涅槃经之思想和唯识思想孰前孰后,还难断定,但涅槃经之内容,涵盖了中观和唯识

《涅盘经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅盘经》的译本,其中影响大的主要有三个:一是东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅盘经》的全译

《大般涅槃经》,又称《大涅槃经》、《涅槃经》、《大经》。北凉昙无谶(385-433)译。师中印度人,初习小乘教法,兼习五明,讲说精辩,应答善巧。后遇白头禅师,得树皮《大般涅槃经》,自感惭愧,改而专学大乘。后携《大般涅槃经》前分十卷、《菩萨戒经》、《菩萨戒本》等入罽宾,又至龟兹,然此二地多学小乘,遂东经鄯善,至敦煌。

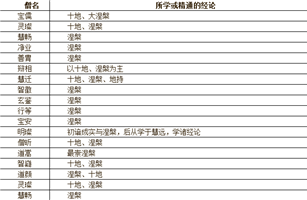

《大般涅槃经》在北朝隋唐时期的传播与影响 一、僧妙、昙延一系的涅槃师 僧妙[①],河东蒲坂人。持戒精严,修习苦行,通览诸典籍,性格谦虚。后来,住蒲乡常念寺(即后来的仁寿寺),聚徒说法,得到周

大般涅槃经后分 卷上 憍陈如品之末 尔时,须跋陀罗从佛闻说大般涅槃甚深妙法,而得法眼,见法清净,爱护正法,已舍邪见,于佛法中深信坚固,即从如来欲求出家。 佛言:善哉!善哉!须跋陀罗,善来比丘

夫正道幽寂无始无终。妙理虚玄非新非故。无始而言其始者。谓之无明生死。无终而语其终者。即是种智涅槃。无明生死本自有之名之为故。种智涅槃修因方克目之为新。此经乃于非始之始。分别佛性三因之殊。还就无终之终。辨于涅槃三德极果之别。若佛性之因非因。涅槃之果非果。是则因如不异果如。果如不异因如。若因如不异果如。非止涅槃之

大般涅盘 (mahaparinivana) 的意译是大灭度、大圆寂,乃是指佛陀圆满诸德,寂灭诸恶的解脱境地。 有关佛陀大般涅盘的经典有三种:(1)小乘的《大般涅盘经》:此经在南传巴利藏中称为 maha-parinibbana suttanta, 收于长部尼柯耶 (digha- nikaya) 第十六经, 相当于汉译《长阿含》的《游行经》。现存有三个《游行经》的异译本:(a) 《佛

佛教各宗派都以涅槃为最后归宿。小乘佛教视世俗世界为“无常”、 “苦”、“无我”、“不净”,认为从无常苦中解脱出来的唯一出路,是离开世俗世界,灰身灭智,不要再生。这样的涅槃,只能是对死亡的讴歌,即不能给人以激励,也无利于佛教的发展,所以受到后起的大乘教派的激烈批评。认为人生诚然是苦的,理应从中解脱出来,但涅槃并不意味着死亡

《涅盘经》,是一本深奥的佛教经典。又称《大本涅盘经》、《大涅盘经》。中国北凉昙无谶译。40卷,13品。经中说佛身常住不灭,涅盘常乐我净;宣称“一切众生悉有佛性”一阐提和声闻、辟支佛均得成佛等大乘思想。为大乘佛教前期作品,约于2~3世纪时成书。晋宋时对中国佛学界影响很大,为涅盘学派的本据经典。

《杂阿含经》卷四中说:“如是烦恼漏,一切我已舍,已破已磨灭,如芬陀利生,虽生于水中,而未曾着水。”意思是说,这样的烦恼等有漏,一切我都已经舍弃了,已磨灭了,已破坏了,就好像芬陀利花,虽然在水中生长,而没有染着于水。

《观世音菩萨普门品》又称《观音经》、《普门品》。原是《法华经》里的一品,由于观音信仰传入中国渐次流行,所以它从汉文译本内分出来,成为便于受持读诵的单行本。本品主要宣说观世音菩萨的普门示现。长行叙述无尽意菩萨和佛的两番问答。初番问答观世音菩萨得名

这是《八大人觉经》开头的一段经文。这部经的内容,主要是佛陀教示修学佛道者,应觉知思惟的八种教法。「世间无常,国土危脆」,是佛教的宇宙观;「四大苦空,五蕴无我」,是佛教的人生观。两者合起来,即整个佛教的世界观。我们所赖以生存的世界称「世间」,世间是时间和空间所和合的世界,是变化无常、没有长久固定的形态

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

《四十二章经》非一部独立的典籍。根据《四十二章经序》记载,后汉明帝梦见金人,于是遣张骞、秦景、王遵等至大月支国写取佛经四十二章,但不载年月。其内容着重阐发早期佛教宣说的人生变幻、欲望和贪爱之弊,等等,劝导人们放弃世俗,追求出家修道的超世生活。《

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

瑜伽师地论简称《瑜伽论》。瑜伽师地,意思是瑜伽师修行所历的境界(十七地),所以也叫《十七地论》。相传古印度弥勒著,唐玄奘译。一百卷。是印度大乘佛教瑜伽行派和中国法相宗的根本论书。

《大乘起信论》是佛教的概论之作,它结构严谨、析理清晰,是对隋唐佛教影响最大的一部论著。全书分因缘分、立义分、解释分、修行信心分和劝修利益分5部分,把如来藏思想和唯识说结合为一,阐明“一心”、“二门”、“三大”的佛教理论和“四信”、“五行”的修持方

《观无量寿经》一卷,又名《观无量寿佛经》,省称《观经》。南朝宋朝畺良耶舍翻译。作为“净土三部经”之一,《观无量寿经》通过佛对时韦提希宣说西方极乐净土,庄严美妙,修持者如若行善持戒,按照“三福”、“十六观”的修持方法,口称或心想“南无阿弥陀佛”,就可生时灭罪消灾,死后往生极乐净土,受种种乐。唐朝善导大师概括此经要妙,说是

《观无量寿经》又称《观无量寿佛经》、《无量寿佛观经》、《无量寿观经》、《十六观经》。此经进一步发挥了《无量寿经》的净土思想,叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请,在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相和极乐净土庄严的十六观(16种观想方法)。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!