第二个维度,就是我们所有的都很好奇、都想知道的,就是我们怎样才能成佛?《心经》中已经说得很清楚了:“三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。”我们有这么好的发心、这么殊胜的发心,那么我们就要学习般若波罗蜜多,没有一尊佛不是通过般若波罗蜜多而成就的,也没有一个菩萨不是学习般若波罗蜜多而成为菩萨的。那般若波罗蜜多在《心经》中讲“无苦集灭道,无智亦无得”,讲了很多。很多人看了这个《心经》以后就在想:“那这些都没有了,那我成佛做什么呢?那我学心经干什么呢?”这就是我们很多人的一个误解,以为无就是没有。

其实无不是没有,无讲的是无我。什么是无我?这是佛法的核心。可是很多人听到这个词,他就头大,我们与其讲无我,不如讲我们现在在座的诸位,这个我是怎么来的。如果没有父母,我们能有这个健康的身体吗?如果没有每天摄取的这些营养、我们穿的衣服、我们学习的知识,我们能够今天坐在这里吗?如果没有诸位机会的成就,没有我们延福寺的这么精心地为我们准备了午餐,没有我们佛教协会为我们大家准备的这一场顺利的活动,我们今天能坐在这里吗?都不能。所以说啊世间的一切它都是有条件的、有因缘的。

我们讲从纵向上看,一切都在流转;从横向上看,就是有很多其他的众生,很多其他的元素在帮助着我们。所以说因为这样不断的流转,有时间的迁移,所以说我们世间没有什么是不变的。无我就是一切都在变化,一切都有条件,在时间的维度上有这样一个条件,另外一方面,在空间的维度上,我们现在天上在下着小雨,如果我们没有这个雨篷,我们也不能安然的坐在这里。所以说在空间维度上啊就有很多其他的物质,很多其他的有情众生来帮助我们。所以说在空间的维度上,它也是有条件的。也就是说“无我”它就是一切都在条件之中,都是因缘和合而有。

举一个最简单的例子,我们所有人都有一样法宝,什么法宝呢?银行卡。每个人都有银行卡,如果银行卡里的金额或者说银行卡里的信息,它是一成不变的,它在时间的维度上它永远不变。他在空间的维度上,它插进了我们的这个银行的取款机存款机,它的额度也永远不变,他还称为银行卡吗?我们看到银行卡变成这样,我们根本就不能存钱,也不能赚钱,也不能花钱了,对不对?这样的话银行卡就失去了它的意义。所以说我们看到银行卡就知道银行卡就是“无我”最好的例证,它里面的信息在不断的变化。我们勤奋一些,里面的金额就会越来越多;而我们慷慨去布施,我们的银行卡里的金额就会减少,可是因为我们布施的善业,我们的福报又会越来越增加。所以说运用“无我”才是更加重要的。

在印度的时候有一位声名显赫的阿育王,这个想必大家都知道,阿育王非常的信奉佛法,在我们冒山有一座阿育王塔,然后在阿育王塔周围呢建了阿育王寺,这就是阿育王的功德所致。而阿育王他有一个弟弟,叫做毗陀输柯,这个人他不相信佛法。他看到这些出家比丘啊就每天在那里打坐,然后出来乞食,他就心里很瞧不起,这些人怎么可能说他们对世间的这些东西都不贪爱了呢?阿育王非常想接引他的弟弟皈依佛门,于是他就想了一个办法。有一天他去沐浴的时候,把自己的这个王冠和自己的衣袍都脱下来,放在自己的王座上,然后走到内室当中去沐浴,这个时候呢又召集了毗陀输柯---他的弟弟到王宫里来。

毗陀输柯一来,他看见王宫里空无一人,可是王冠和这个衣袍都放在王座上,这个时候突然走出来一个大臣,就跟这个毗陀输柯说:您是我们大王的弟弟,这个大王又没有子嗣,如果大王他突然先去的话,那么谁来继承王位呢?那当然是您啊。您就可以做成为我们的大王了,不如您现在就试一试这个国王的衣冠多么的奢丽、多么的舒服。您坐到王座上,试一试这种做国王的感觉。毗陀输柯听了以后还真的飘飘然起来。他就赶紧穿上国王的衣服,坐在了王座上。刚一坐上王座,没想到阿育王就从卧室当中走出来,看到了毗陀输柯,他就说:大胆!你怎么敢坐在国王的位置上呢?你还穿着我的衣服带着我的帽子,你这是想要篡夺王位吗?当时就一声令下,就召集兵士想要杀掉这个毗陀输柯。

毗陀输柯非常的紧张,当时这个大臣看到阿育王这么生气,就赶紧去劝谏说:国王!这个毗陀输柯怎么说也是您的骨肉至亲啊,不如呢就宽限他几天,让他好好地尽思己过。这样他就算被大王您正法,他也知道忏悔,他呢也可以趁着忏悔的业力,能够未来往生善趣。这个阿育王听了一下,就乐了,就说:这样子吧,既然你是我的弟弟,未来本来也有可能继承王位的,不如你就穿着这身衣服,就让你做七天的国王。做完这七天的国王,我就将你就地正法。这个时候没有想到阿育王就真的将所有国王的权利、所有国王的享受都让给了毗陀输柯。

毗陀输柯就做了七天的国王,每天所有的臣民都来向他问讯、都来向他顶礼,所有的美味的都来奉献给他,所有最美好的衣服呢都给他穿,那可比我们过得适意多了。可是这个刽子手就是来执行法律的人就站在这个毗陀输柯的门口。每到晚上的时候就大喊一声:过了一天了还有六天!过了两天了,还有五天!过了三天了,还有四天!这样到了最后一天,过了六天了,还有一天,还有一天你就要被砍头了!刽子手这样子每天就在那里喊。阿育王到了最后一天,就来看毗陀输柯,就说:这七天做国王,享受得怎么样啊?毗陀输柯说;我哪有享受什么啊,每天谁来见我,我都不知道他们是谁,每天这些吃的我一口都吃不下。阿育王就说:怎么可能呢?你做国王心心念念就是这个梦想。现在真的坐上国王了,怎么还都吃不下呢?毗陀输柯说:你看,这个刽子手他每天站在那里,他就告诉我,再过三天我就要死了,再过两天我就要死了,我整天就想的是我就要死了,我怎么能吃得下。

阿育王说:你看,你每天就想着这件事情,这就是不见棺材不落泪。可是有的人啊比你的善根要深厚,他想到自己一定会死去,他想到自己一定有老的那一天、有病的那天、有死的那一天,他不会等到那一天才来修行。我每天供养的这些僧人、供养的这些比丘,他们就是这样。他们每天心心念念的想的就是人生只有无常的这一天。

毗陀输柯听了就终于明白了自己哥哥的苦心,当下就要求出家,他当生也证得了阿罗汉果、出离了轮回。这是阿育王的套路,哥哥的套路就是最长的套路了。所以说从毗陀输柯这个故事呢,我们可以知道,“一切无常”是空的一层意义。空还有第二层意义,这是我们不得自在。我们不能自在,不能想做什么就做什么。

所以说我们就要修学佛法,认识到无常,认识到无常、无我不得自在,这就是《心经》想要告诉我们的空的道理。那么我们了解了空的道理,更重要的不是将它变成一种观念,而是去将它落实在我们的生活当中,要去观修无常,就像毗陀输柯这样,不断地忆念无常,不断地想到我们的生命总有无常的那一天,要积极的为我们的来生后世种下善的种子。

有人说,那既然一切都无常,那我怎么做呢?那很简单啊,我们就要积极行善就好了。因为无常才有了改变的机会。无常不仅代表着我们有生老病死,更代表着我们未来会有可能会越来越好,我们的来生有可能到净土,我们的未来有可能成佛。如果没有无常,一切都不变的话,我们的来生那还有改变的机会吗?所以说观世音菩萨就告诉我们要积极地行善。

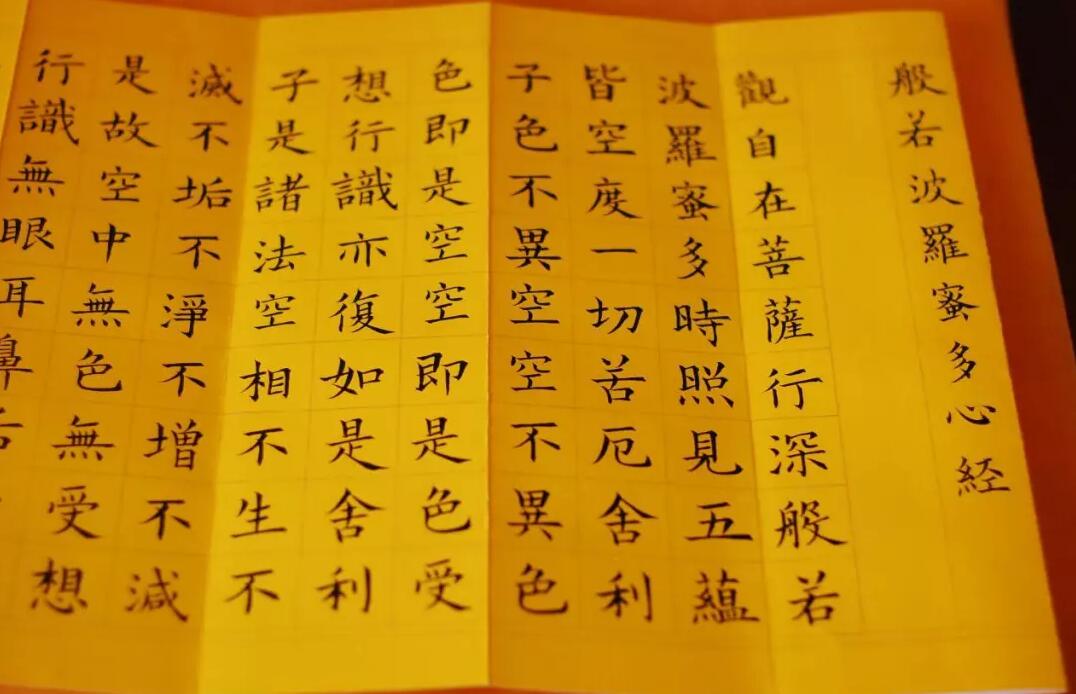

《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。现以唐代三藏法师玄奘译本为最流行。整段话的概略意思是“透过心量广大的通达智慧,而超脱世俗困苦的根本途径”。

心经原文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

常诵心经的好处:增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十二年般若谈的精华,即阐明宇宙人生缘起性空的原理……

【观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。】心经何故无如是我闻、一时、佛在某处等六种成就,以证明是佛说呢?唐朝唐太宗时,有一位国师名玄奘法师,在家姓陈,十二岁时跟随哥哥出家,出了家后,读一切经典,有些经典是鸠摩罗什法师翻译,有些经典是别的法师翻译,他对有些语句生疑,很想到印度取经,后来在四川成都挂单,遇到一位老和

回向文1:1、如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。祈求阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨等诸佛菩萨、慈悲作主,超拔他们,令业障消除,离苦得乐,往生净土。弟子__真心求忏悔(三称磕头)

《般若波罗蜜多心经》全文完整注音版。

般若波罗蜜多心经原文 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时(运用智慧观察),照见五蕴皆空(了知身心俱空),度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受想行识亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色香声味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。

(1)上香 香赞 炉香乍爇,法界蒙熏,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)(2)礼拜 鞠躬或叩拜:礼敬之时,须恭敬至诚。也可默念:能礼所礼性空寂,感应道交难思议,我此道场如帝珠,一切如来影现中。

【皈依发心】:(三遍)诸佛正法菩萨贤圣僧,直至菩提自他竟皈依;为利一切如母诸有情,愿证诸佛般若究竟义。【称念圣号】:(三遍)南无本师释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊 南无大悲观世音菩萨 南无般若会上佛菩萨

“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提僧莎诃(娑婆诃)”,翻译过来就是,即说咒曰:“去吧,去吧,向彼岸去吧,全向彼岸去吧。”“菩提”,就是“觉悟吧”;“娑婆诃”,则是“祝福你们”。

《心经》,全称《般若波罗蜜多心经》。所谓“般若波罗蜜多”,就是“智慧到彼岸”。此岸是苦境,彼岸是乐境。若要离苦得乐,从苦的此岸,到达了的彼岸,需要佛教的解脱智慧。《心经》的译本,现存七种,以唐朝玄奘法师所译为通行本。经中旨趣,在于用般若(智慧)观察宇宙万有,自性本空,从而让修持者证

观世音菩萨是慈悲的化身,如夏日的凉风送人以清爽,如冬天的太阳与人以温暖,人人喜欢、人人需要!观世音菩萨悲愿无尽,随缘赴感,广度有情。著名高僧玄奘大师,便是在观世音菩萨的指引和庇护下,才圆满完成前往印度取经的大愿的。

“色即是空”是《心经》里的一句话,色即是空后面还有一句是“空即是色”,是说所有的色法。我们来举个例子来说明……比如一张桌子,看起来有这个色相,可是如果你用佛法的角度来看:第一,桌子是颗粒微尘所构成的,没有真实的东西。第二,这张桌子是无常的,就算五年、十年、一百年、一千年都不会坏,可是终究有一天还是会坏,因为它的本质

“心”,在《心经》中有诸多含义,如心脏、核心、常住真心等。中国人喜欢简略,往往称《般若波罗蜜多心经》为《心经》,在经题中略称“心”,是为了凸显此经的重要性,就好比“心脏”对人的意义一样,是至关重要的。佛陀一生说法四十九年,二十二年谈般若,足以见得,般若部是佛法的核心,般若部的核心即是《大般若经》,《大般若经》的核心即是

话说玄奘大师来到四川益州,挂单在空惠寺,在那里遇到了一位生病的出家人,大师悉心照顾。一次交谈中,大师提起自己将去天竺等国学法取经之事。那位僧人听后慨叹说:“为了求法而不顾个人安危,真是非常少见。但天竺路途遥远,总在十万里以上,路上有流沙、深水,漫无人迹,只有

外国人他虽然不了解《心经》的意思,但他按照《心经》的音节一直这样持诵下去,绝对比我们理解意思的人修行速度快得多,也高妙得多。比如说咒语都是印度的梵音。在印度人眼中,我们就是外国人。我们现在持咒难道就不起作用吗?不仅有作用,而且好像持咒的感应和摄受力更大一些呢。

“受蕴”是以领纳为义。当眼耳鼻舌身五种感官,感受到外面的色声香味触这五尘境界,继而产生眼耳鼻舌身五识。如果感受到自己喜欢的境界,那就是顺境,顺境会让人产生贪爱之心;如果感受到自己讨厌的境界,那就是逆境,逆境会让人生起嗔恨之心。当然也会有既不喜欢也不讨厌的境界,这种即是中性的感受。受蕴是人对客观环境的一种情绪

观自在菩萨即是通过闻思修三慧的修持,证得实相智慧,而得大自在。菩萨的修持纲要是六度法门,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。梵语中称六度为“六波罗蜜”。此地经文中讲:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时。”“行”与“深般若”即是指菩萨所修学的六波罗蜜法。“行”是指的前五度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定),“深般若”是指最后的

《心经》的人题是“唐三藏法师玄奘译”。“唐”即唐朝,是翻译这本《心经》的年代。“三藏”是指法师的学识。“藏”是含摄之义,“三藏”即经、律、论三藏。所谓的“经藏”,即记载了释迦牟尼佛及其弟子等的言教,所阐述的是佛教的根本教义戒、定、慧三学。

善士问:《金刚经》中说佛陀是不可以去描绘的,没有相,但佛七期间,为什么要观想佛陀?法藏法师答:《金刚经》上面所提的不以音声见我,不以色见我。若以音声跟色相来见我,那就是是人行邪道。不能证如来,不能见如来。那个是就众生执著什么才是佛。

《阿弥陀经》是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祇园精舍,与长老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。

《大般若经》六百卷,又称《般若经》,全称《大般若波罗蜜多经》,唐朝玄奘翻译。这是有关佛教般若类经典的汇编之著,所以卷帙浩繁。当年玄奘法师西域取经,取来此经本子有三种,后来进行翻译,碰到疑问,便就三本互校,殷勤省覆,择善而从,然后落笔,

传说为古印度马鸣著。南朝梁真谛译,一卷;唐实叉难陀重译,二卷。以真谛译本较为流行。内容分五部分:因缘、立义、解释、修造信心、劝修利益。修持方法,讲究一心,即如来藏心。万法源出于此,包摄一切世间法和出世间法。

印度瑜伽行派和中国法相宗的基本经典之一。唐玄奘译。五卷。除玄奘译本外,还有南朝宋求那跋陀罗、北魏菩提流支、南朝陈真谛译的三种译本。该经的中心,是大乘的境行果,境指心境。一共八章,即:序、胜义谛相、心意相识、一切法相、无自性相、分别瑜伽、地波罗蜜、如来成所事。除序外,其余七章(品)是正文。正文前四章,讲“所观境”;中间二

成唯识论也叫《净唯识论》,简称《唯识论》,法相宗所依据的重要论书之一。印度世亲写了一部叫《唯识三十颂》的著作,印度护法等十位佛学理论家,对它进行了注疏讲解。玄奘综合了这十位理论家的注释,翻译写成了这本《成唯识论》。十卷。该论的内容:

我们在社会上、工作中、家庭里,若碰到对我们不友善,或专门找我们麻烦的人,都将之归类为恶人。我们要如何面对恶人呢?佛陀在他弘法的生涯里,也遇到一个大麻烦,就是他的堂兄提婆达兜。提婆达兜嫉妒佛陀的成就,要推翻佛陀,自己做领袖,以种种方法来陷害佛陀;

佛陀入灭后一百年,原始佛教的统一教团分裂为上座部与大众部。其后复细分为小乘十八部或二十部,各部派均各有其独自传承的经藏。依现今资料显示,当时至少有南方上座部、有部、化地部、法藏部、大众部、饮光部、经量部等所传的经典存在。

《阿含经》属于印度早期佛教基本经典的汇集性典籍。一般认为,此经基本内容,在释迦牟尼逝世当年,佛教节一次结集时,就已经被确定下来。然而有的文献,又把它看成为声闻乘三藏里的经藏。“阿含”,有的书里也译成为《阿笈摩》等,可能成为“法归”,“传承的说

听经闻法,好比生活中需要吃饭一样重要,为了身体健康必须吃饭,同样的,为了让慧命增长,就必须听经闻法。身体有病,医生会开药方为我们治疗;心里有病,则要靠佛法的阿伽陀药(能够普遍治一切病的药)来治疗。所以听经闻法时,要有「疗病想」。如:觉得自己有贪

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!