第三个层面,我们有了菩提心、有了般若见以后就万事大吉了吗?我们的佛法知识停在书本上,能背就可以了吗?不是!我再讲一个玄奘大师的故事。

玄奘大师从西天取经回来,唐太宗非常仰慕玄奘大师,就派当时的宰相房玄龄去迎接他。玄奘大师带来无数的经卷,还带了释迦牟尼佛的舍利,从长安城的朱雀大街走过,非常多的人都把朱雀大街围个水泄不通,就想去看一看这位在印度待了十九年,连皇帝都倾心的大师到底长什么样子?那天龙天护法非常给力,那天的朝霞和晚霞就追着这个玄奘大师的车队,就盘旋在车队上、盘旋在经卷上,车队走到哪里彩云就追到哪里,可见龙天护法也想见一见玄奘大师到底长什么样子。

可是这一天在长安城朱雀大街上所有的人都没有见到玄奘大师。据《新唐书》的记载,玄奘大师这一天在干什么呢?他一个人在寺院里独守寰宇、住正清闲,他在安静地打坐,他在实践般若波罗蜜多,就像我们有一位非常有名的大文豪苏东坡,他被贬谪到黄州的时候,他因为乌台诗案非常地郁闷,我一生的才学,可是为什么今天却落得一个贬谪的下场?他非常的想要去寺院里安顿身心,就在当时呢写了一篇文章叫做《黄州安国寺记》,对自己的所作所为进行了一番反省、忏悔。苏东坡怎么讲的呢?“道不足以御气,性不足以胜习。”就是我修道学习空性的道理,可是我的习气还在,就是说我们学习佛法没有落实到实践中,会留下一个习气的小尾巴,要与观自在菩萨相应,自己学习般若波罗蜜多,不仅要学习佛法的义理知识,更要念念从心起,念念不离心。

像《法华经》所说的:“我为汝略说,闻名及见身,心念不空过,能灭诸有苦。”想要灭苦、成就功德,就要心念不空过,就是我们的心念千万不能空过了。要么我们持诵观世音菩萨的名号,要么就好好的念阿弥陀佛、或者好好地参禅打坐。

末学的师公净慧长老在生前,他有一次去拜访了禅门泰斗本焕老和尚。他们两位老和尚一相见,你们知道他们聊什么吗?我的师公净慧长老见到本焕老和尚时第一句话说:“长老最近怎么用功啊?”大家看一看,两位老和尚相见没有聊说,你这个寺院建得怎么样啊,没有聊你这个弟子收得怎么样啊,也没有聊说你最近身体怎么样,而是单刀直入,有禅师的风范,第一句话就问长老最近如何用功。本焕老和尚很淡定,说了四个字:“老来念佛。”说完以后又转问净慧长老说:“法师最近怎样用功啊?”净慧长老说:“安住当下。”这就是两位老和尚他们在相见的时候,不聊世俗的事情,也不去谈玄说妙,而是以禅相见,以法自娱。这也就是我们修行的第三个方面:息道观。息道观是什么意思呢?就是我们禅修止观的功夫。

我们天台智者大师非常喜欢说四个字:“息道绵绵。”就是说我们不管是念佛、还是数呼吸、还是念观音菩萨,我们怎样去勘验自己的这个功夫怎么样呢?就是轻安宁静。我们的呼吸绵绵而入、绵绵而出,若有若无,这就以轻安宁静作为我们修行的印证。大家不要小看这一点功夫,我们不管是求生净土,还是今生能够得到菩萨的加被,还是我做事情能够顺利,都在于我们的心念不空过,都在于我们能够安住当下。这就是我们的第三个方面:息道观。

第一,发菩提心,最殊胜的发心;

第二,树般若见,最深入超拔的见地;

第三,修息道观,最有用的方法;

第四,入生活禅,就是在生活当中,行深般若波罗蜜多。

大家不要小看“行深”这两个字。如果我们只是在念佛的时候,将阿弥陀佛、将观世音菩萨放在心头,可是我们到了吃饭的时候,就贪着于这个美味,到了睡觉的时候就忘记了念佛,特别是有人问说,我念经算不算杂修?我就经常问这个老菩萨说你平常看不看电视啊?就说看啊。我说那你夹杂了,你指定夹杂了,你吃饭睡觉都能够念佛,这才是行深般若波罗蜜多,这才是《阿弥陀经》里面说的一门深入,这才是我们所说的一心不乱,所以修行要在生活中修行。

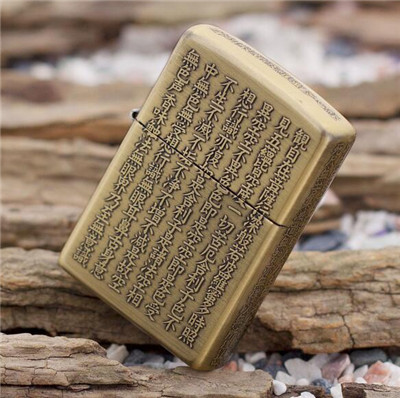

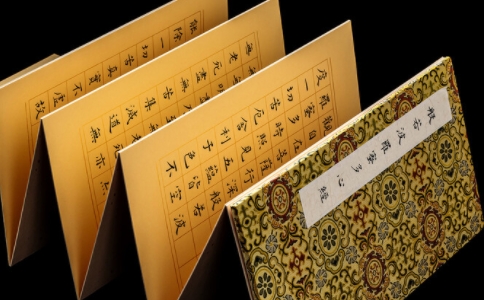

《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。现以唐代三藏法师玄奘译本为最流行。整段话的概略意思是“透过心量广大的通达智慧,而超脱世俗困苦的根本途径”。

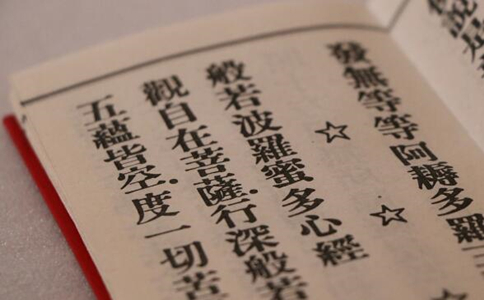

心经原文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

常诵心经的好处:增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十二年般若谈的精华,即阐明宇宙人生缘起性空的原理……

【观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。】心经何故无如是我闻、一时、佛在某处等六种成就,以证明是佛说呢?唐朝唐太宗时,有一位国师名玄奘法师,在家姓陈,十二岁时跟随哥哥出家,出了家后,读一切经典,有些经典是鸠摩罗什法师翻译,有些经典是别的法师翻译,他对有些语句生疑,很想到印度取经,后来在四川成都挂单,遇到一位老和

回向文1:1、如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。祈求阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨等诸佛菩萨、慈悲作主,超拔他们,令业障消除,离苦得乐,往生净土。弟子__真心求忏悔(三称磕头)

《般若波罗蜜多心经》全文完整注音版。

般若波罗蜜多心经原文 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时(运用智慧观察),照见五蕴皆空(了知身心俱空),度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受想行识亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色香声味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。

(1)上香 香赞 炉香乍爇,法界蒙熏,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)(2)礼拜 鞠躬或叩拜:礼敬之时,须恭敬至诚。也可默念:能礼所礼性空寂,感应道交难思议,我此道场如帝珠,一切如来影现中。

【皈依发心】:(三遍)诸佛正法菩萨贤圣僧,直至菩提自他竟皈依;为利一切如母诸有情,愿证诸佛般若究竟义。【称念圣号】:(三遍)南无本师释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊 南无大悲观世音菩萨 南无般若会上佛菩萨

每一部经都有它的作用,那么,《心经》有什么作用呢?教下讲是破三障:报障,业障,烦恼障。我们人活在世上,所遭受到的一切灾难困苦,心内各种各样的无名烦恼,都是由这三障带来的。所以,只有破了三障,才能度一切苦厄。下面我们把这三障具体地解释一下。

古代多位译经家翻译过《般若心经》,流通最普及的版本就是唐朝玄奘大师(唐·三藏法师)翻译的。唐三藏不是《西游记》里的那个唐三藏,有部真的《西游记》叫作《大唐西域记》,是由玄奘大师作的。小说的《西游记》大家都看过,真的《西游记》却不一定人人都知道。

“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提僧莎诃(娑婆诃)”,翻译过来就是,即说咒曰:“去吧,去吧,向彼岸去吧,全向彼岸去吧。”“菩提”,就是“觉悟吧”;“娑婆诃”,则是“祝福你们”。

《心经》,全称《般若波罗蜜多心经》。所谓“般若波罗蜜多”,就是“智慧到彼岸”。此岸是苦境,彼岸是乐境。若要离苦得乐,从苦的此岸,到达了的彼岸,需要佛教的解脱智慧。《心经》的译本,现存七种,以唐朝玄奘法师所译为通行本。经中旨趣,在于用般若(智慧)观察宇宙万有,自性本空,从而让修持者证

观世音菩萨是慈悲的化身,如夏日的凉风送人以清爽,如冬天的太阳与人以温暖,人人喜欢、人人需要!观世音菩萨悲愿无尽,随缘赴感,广度有情。著名高僧玄奘大师,便是在观世音菩萨的指引和庇护下,才圆满完成前往印度取经的大愿的。

“色即是空”是《心经》里的一句话,色即是空后面还有一句是“空即是色”,是说所有的色法。我们来举个例子来说明……比如一张桌子,看起来有这个色相,可是如果你用佛法的角度来看:第一,桌子是颗粒微尘所构成的,没有真实的东西。第二,这张桌子是无常的,就算五年、十年、一百年、一千年都不会坏,可是终究有一天还是会坏,因为它的本质

“心”,在《心经》中有诸多含义,如心脏、核心、常住真心等。中国人喜欢简略,往往称《般若波罗蜜多心经》为《心经》,在经题中略称“心”,是为了凸显此经的重要性,就好比“心脏”对人的意义一样,是至关重要的。佛陀一生说法四十九年,二十二年谈般若,足以见得,般若部是佛法的核心,般若部的核心即是《大般若经》,《大般若经》的核心即是

话说玄奘大师来到四川益州,挂单在空惠寺,在那里遇到了一位生病的出家人,大师悉心照顾。一次交谈中,大师提起自己将去天竺等国学法取经之事。那位僧人听后慨叹说:“为了求法而不顾个人安危,真是非常少见。但天竺路途遥远,总在十万里以上,路上有流沙、深水,漫无人迹,只有

外国人他虽然不了解《心经》的意思,但他按照《心经》的音节一直这样持诵下去,绝对比我们理解意思的人修行速度快得多,也高妙得多。比如说咒语都是印度的梵音。在印度人眼中,我们就是外国人。我们现在持咒难道就不起作用吗?不仅有作用,而且好像持咒的感应和摄受力更大一些呢。

“受蕴”是以领纳为义。当眼耳鼻舌身五种感官,感受到外面的色声香味触这五尘境界,继而产生眼耳鼻舌身五识。如果感受到自己喜欢的境界,那就是顺境,顺境会让人产生贪爱之心;如果感受到自己讨厌的境界,那就是逆境,逆境会让人生起嗔恨之心。当然也会有既不喜欢也不讨厌的境界,这种即是中性的感受。受蕴是人对客观环境的一种情绪

增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二

在生活中,当我们遇到烦恼时,往往责怪外境,而很少有人懂得去反省自己的内心,其实心才是一切烦恼的根源。佛法说“一切唯心造”,我们拥有什么样的心态,就会出现什么样的世界。

「四安乐行」出自第十四品〈安乐行品〉。就是说修持《法华经》,能获得四种安乐:一、身安乐行。二、口安乐行。三、意安乐行。四、誓愿安乐行。有了这四种安乐行,才能安住在慈悲喜舍中。经言:「常乐柔和忍辱法,安住慈悲喜舍中。」佛陀开示我们,身体要远离杀、

佛陀说,如果有人想要舍离懈怠心,应当用心听《妙法莲华经》。听闻此经后,再如理思维,这样就可以接近诸佛的智慧。聆听《法华经》的功德尚且不可思议,何况受持、读诵。在经文中,佛陀宣说了许多念诵《法华经》的功德利益,在此略说六种。

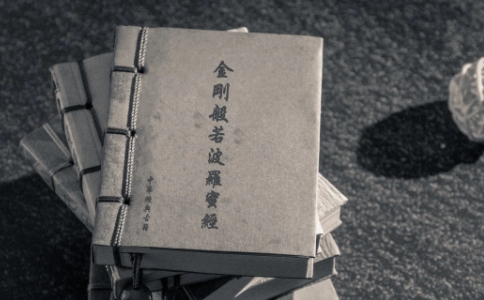

《金刚经》,来源于六百卷《大般若经》中的第五百七十七卷,仅五千余字,一般人半个小时左右可以读完。就是这么短的一部经典,却蕴含了佛经里的最高哲理,浓缩了佛法最精华的要旨。《大般若经》总共由四处十六会组成,“四处十六会”是指释迦牟尼佛总共在四个地方

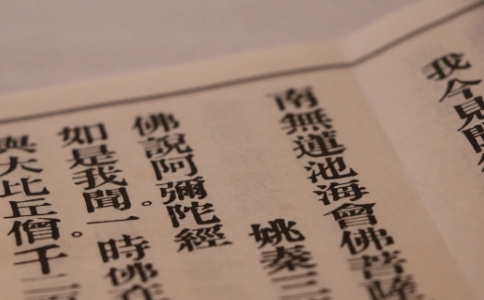

现存大乘经论中,关于阿弥陀佛及其净土的典籍,有统计共200部,约占大乘经论的三分之一。其中,影响最大的是《无量寿经》《阿弥陀经》《观无量寿经》及《无量寿经论》,合称“三经一论”。阿弥陀佛,梵文amitbha,意译为无量,另外还有一梵文称amita^yus,意译为无

蕅益大师《佛说阿弥陀经要解》:菩提正道名善根。即亲因。种种助道施戒禅等名福德。唯以信愿执持名号。则一一声悉具多善根福德。散心称名。福善亦不可量。况一心不乱哉!这里的善根,应该是指菩提的智慧,一种正确的抉择。福德是指六度中的布施、持戒、忍辱、精进

九品往生出自《佛说观无量寿佛经》。该经十六观中的第十四、十五、十六三观,详细介绍了三辈九品往生的情况。其中,十四观讲上辈往生,十五观说中辈往生,十六观是下辈往生。同时,又根据各自行业(善根)的差别,每一辈又分为上中下三品,即上品上生、上品中生

若能于众生,昼夜常修慈;因是得常乐,以不恼他故。这段经文告诉我们,如果想获得幸福安乐的生活,就要时常修习慈悲心。慈悲的人没有烦恼,有慈悲心的人,不会去侵犯人,不会去恼害人,自然就不会有烦恼。「若能于众生,昼夜常修慈」,我们可以学

1、《地藏经》的功能分为二种: 1 1 《地藏经》是一部记载着万物众生其生、老、病、死的过程,及如何让人自己改变命运以起死回生的方法,并能够超拨过去世的冤亲债主,令其究竟解脱的因果经。人的生灭自无始

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!