首先我们跟大家说一下,“舍利子”是怎么来的,因为释迦牟尼佛当时在印度,他收了好多的出家徒弟,号称有一千二百五十个人,一千二百五十个人,这一千二百五十个人呢,是随时随地常随他的,而且其中,更有十几位叫做大弟子,首席大弟子,舍利子就是其中的一位,那他为什么叫舍利是什么意思?在印度来讲,是一种鸟,这个鸟,眼睛长的非常漂亮。它就是以眼睛漂亮而出名的,印度人当时都叫它舍利,那么当时有一个女人,她的眼睛也长得非常漂亮,她漂亮的这个眼睛,跟这个漂亮鸟的眼睛,非常相像,所以当地人,就给她送了一个外号,叫舍利。因为那个鸟叫舍利,这个女人生下来的儿子,极其的聪慧,和有善根,所以把他叫做舍利子。

他妈妈怀孕的时候,怀在肚子里,那么他妈妈原来,老是跟她的,这个兄弟(摩诃拘絺罗)之间的辩法。因为印度有很好的,这种法义学习的传统,很可能,他们家也是世家,辩法的时候,这个舍利弗的妈妈,就老是会输,可是后来怀了这个舍利子以后,就是我们常说的舍利弗以后,她再跟她的兄弟去辩法的时候,每次都必胜,把她的兄弟给辩败了。为此她的这个兄弟,知道说她怀的这个孩子不一般,还又离开家去远处去求道,这个寻道求法去了,当然他当时学习的,并非是佛陀的这个教法,由于他为了学法而较劲,指甲很多年都没有,没有剪掉,长得很长很长,跟个爪似的。后来我们在经典里面常会,描绘一个人,叫做长爪梵志就是指的他。是舍利子的舅舅。所以我们现在就知道大概了解一下舍利子。当时是佛陀的首席大弟子之一。最有名的舍利弗和目犍连。这里把它叫做舍利子。

那么说到“色不异空,空不异色”,刚才我们了解了空性以后,这里再去讲的时候,就很完美的给它灌完,有时候我们听闻佛法,还要有诀窍。就是说可能很繁琐的义理,因为它大道至简。就是貌似很玄妙的义理,可能是很简单的一句话,但是我们在学习的过程中,如果说讲得太繁琐了,就会令智慧退掉,讲的过于简单了,又会让这个义理不能周全。所以我们下面再灌的时候,就一气而下。不要让它的血脉割断。

什么叫做“色不异空”,“色”我们前面讲到的是五蕴之首物质法,那么虽然是五蕴之首,但是用这个深般若的空性来观照它,就是观察它的真实存在的时候,当体是一个幻相了不可得,所以我们这里才讲到说,“色不异空”就是“色”是空的,那么我们听了色是空的以后,下意识马上又起来一个概念,原来“色”是空的。就有了个“色”是空的概念,在这样的情况下,为了避免这种执着同时产生,所以又来一句叫“空不异色”,也就是说,“色”是空的,没错,“色”是“空”的,这个“空”也是空的,还没错,所以叫做“空不异色”。如果要把它这个接上来讲,就是说“色”是空的,然后“色”是空的这个“空”也是空的,跟“色”是空的,一样是空的,就叫“色不异空,空不异色”。可能大家觉得绕进去了,这并非是文字游戏,而是文字般若。

那么为什么后面,又讲到说“色即是空,空即是色”,这就要联系到刚才我们讲的,我空和法空前面两句,其实就代表了,“色即是空”是我空,可以这么说,那么这个“空即是色”,是法空,可是色是空,“空”也是空。又出来一个空。这个时候,就要相对的来进行立,相对的来进行什么破。所以后面两句,其实就是“色即是空”是什么,就是“色”的空,跟“空”的空一样是空的。“空即是色”就是“空”的空,跟“色”的空也一样是空的,你看说过来,大家就更明白了。其实最后讲的就是,色法和空法都是空的。连“空”也是空的。这句话真正的内涵就是这样体现,所以我们把它血脉灌过来。明白了以后就好了。

如果说我们这里也可以,再换一个角度,大家还记得我们此前,给大家讲到《心经》之心,属于什么?遍法界心。这个遍法界心就是包罗了我们,整体的精神也罢,和物质也罢的两重概念。整个世界的构成和显现。都没有出我们新的作用和功能。那么如果说配着这个,遍法界心来再了解一下,这个“色空不异”这四句的话,很可能我们会觉得更加明确。怎么讲,就是说,如果从心地上来看“色不异空”,你想色本来是为我们这个遍法界心,所变现显现出来的,那么我们去找这颗心的时候,“心”尚了不可得,“色”怎么可得。

还记得,曾经达摩祖师到了东土以后,传这个心法,那么二祖慧可去找他去求法,求法的时候,达摩祖师,嫌他心不够虔诚,不够纯粹,所以为了表他的心,二祖就著名的就是断臂求法那个公案。完了以后,说那你好吧,要求法你就求,求什么法,二祖说我的心不安,达摩祖师那你把心拿来,我给你安。结果他上下找,找不着心,了不可得找不着。所以才觅心,了不可得,心就安了。

我们在学这个遍法界心也是,心都了不可得。唯心所现的色法怎么可得,所以叫做“色不异空”。可是色是空的这个概念,也是由我们了不可得之心,所幻想出来的一个概念,所以才说“空不异色”,但是为了误会别人害怕误会到什么了,就是整个把它又陷入,我们刚才讲的断灭空的,这种境地的时候,就做一个比喻,就好比我们说,地上有池塘,我们说这个池塘夜色,就是夜深人静的时候,如果皓月当空,那么正好,这个月亮,会映在池塘里面。可是我们不要以为说,这个池塘里面的月亮,是把它搅和得没了以后,或者说把月亮堵上,不许映在池塘里面的时候,才以为是空。并不是如此,是映在水里的月亮本身就是一个假相。当体即是空的,所以说“色即是空”。

可是问题是,你也不能没有这个月亮,如果你没有这个水来映这个月亮,那么就说明什么,这个水不能够把这个月亮给映出来,但是水除了有水之外,什么东西又能映月,所以在这种情况下又说了一句,“空即是色”。就是这个水映月当体映出来的。这样来回我们了解一下,才有可能把这个色空,这个逻辑上的思辨辨析清楚以后,用自己的心情去不断的观照,就会有这个空性的感受出来,这就是我们这句话所要,该告诉大家的一个讯息,生命的真理。

当然由于这个佛法传到东土以后,我们常有一句话,叫做秦人好简。就是中国人喜欢简洁明快,举一反三,所以,本来说完了,这个“色不异空,空不异色”,还得说什么,这个“受不异空,空不异受,想不异空,空不异想”。但是因为道理都一样,所以后面索性,就总结了一句叫做什么?“受想行识,亦复如是”。就是“受想行识”。这四个精神层面,跟物质层面,同样也是当体了不可得。这是整个佛法,一代释迦牟尼佛宣说,教理中的核心义理。所以请大家听完这个“色空之辩”以后,不能够把它忘却,要时时刻刻提在自己的心头,就在生活中去念念观察,肯定会有意想不到的效果。希望大家能够渐入佳境。

上述一系列给大家讲了,这么一个天大的道理,当然在很多人来讲,特别是完全没有了解佛法的人来讲,是非常晦涩的,因为几乎是平日所不到之处,但是大家也不要惧怕这个东西,因为它跟我们的心性是息息相关的。在佛门里面有一句话,就是既不能够妄谈般若,就是瞎在那说空,也不能够怕谈般若,人人皆可以到达。所以具体我们怎么能够切实,从自己的生活中去走进空性,这就需要我们来走入佛法。我们常说的学修,学修,就是不但要从理论上去学,还要从法门上去修,一切这个空性的前提,就是我们所有的,这个学修的一个方法。或者我们叫做这个,刚才说八万四千法门。

你比如我们常讲到的诵经呀,或者说礼拜,或者说念佛,乃至持咒等等,就是让我们的身体行为,然后还有我们的说的这个口业,乃至我们起心动念的意,身口意,始终锁定在一个清净的状态。乃至包括持戒也罢,包括这个受三皈也罢等等,这些都是佛门里面的一些学佛,初阶的仪轨。这个时候就会可以,去掉我们很多的误会,以为说学佛,难道为什么要有这样的,一个神秘主义的,一个深不可测的,这样一些仪式。让人觉得好像没学过的,觉得总是走不进去,它的功用就在这里。因为大家知道为什么,我们不能够体悟空性,就是我们太当真了。有一句话叫做大家都在演,看谁不当真。你如果全身心地投入进去,那么过来的就是真实的境界,真实的喜怒哀乐。你如果能够把心地上抽身出来,那么当下就见,“一切有为法如梦幻泡影”。

所以这么多的法门。都是为了让我们的身心收摄在,一个清净的状态。然后空性它是自然显现出来的,大家一定要记住这个,这个次第。他不是在抓一把抓过来的,不是向外得来的,有点类似于我们说你只管去水落。就是你去拜佛,诵经,只要把心调在清净的状态,那么一切我们的分别,执着,对于这个整个这个,现实生活的这些投入,它会收回来。当下你就能悟到这个空性。如果说你没有去这么去做,那么你还是投身进去,那你始终就是这个水在起伏跌宕。看不见水下的石头。所以一切的法门,都是为了落水的,水落以后自然石出。

但是我们很多时候会错误地去拔苗,到处去找空性,殊不知,经典里面形容过,说有一个愚痴的人,他到处找出空在哪儿空在哪儿。殊不知他当下就在空之中。所以自然拔苗的话,就会真正把这个(体悟),空性的这个机会,给它错过。

那么,如果说我们想去走进体悟空性的话,还是有好多种方法的,除去我们常去这个依照着,佛法里面提供出来的,比如说长期地读诵一部经典,《心经》每天都背,背七遍。每天背七遍,每天背七遍,长期以往,你会有不一样的觉受。或者大家会持这个《大悲咒》,每天二十一遍,一天日复一日的一个定课,那么长期以往,还是会出来同样的感觉。当然这是一个什么,大家都必须经过这样的一个训练。是一个死的训练。经过这一段时间,你攒足了一个,就是说心地上一个,体悟的能量的时候,就可以进行活的训练了。你比如说请大家在我们,正在兴高采烈的生活的时候,你应该冷不防地想一下,就是说当体悟一下,我原来以为我活着感觉那我是谁,往回想,我到底是谁?天地之间我是谁?就不断地反观这个,就能够触摸到,那个这种空性的边缘。

比如说我们在这儿坐着坐坐久了。那我们身体一下子起来的时候,你身体的变化和你感觉是不一样的,在通常一个凡夫的状态下,那我们肯定是坐着坐着,我起来就走,反正还是我再走。如果你的心相对收摄到,一个静的水平的时候,当你坐着的时候是这种感觉,你起来再走,那么会发现我的存在,很可能是衣袖挥之间的,这种动作。乃至我脚踏地上的时候,一种触摸,仅此而已。真正那时候我在哪里,我是谁呢,只是一个,这样的一个肉体在行进之中。跟这个大地的一个什么,节拍感受而已。那那个时候的我,就是全部的内容。那个时候,其实并没有说我的家庭,我的事业,我的生命当下就是如此。这就是空性的修学观照方。

当我们睡得很熟,一晚上睡得非常的,休息过来。早上只要你眼一睁,我们的意识思想开始启动的时候,你会说我的第一个念头,是怎么生起来的,就我们躺在床上,你就可以修行了,这会儿我怎么生起的第一个念头。从何而来的。这个念头你能观的它不断地不断地,我该洗澡、洗脸、我该刷牙,我该上班,这一个一个念头又是怎么出来的,久而久之这些方法训练的多了以后,自然而然会就是有这种空的初体验。阿弥陀佛。

原标题:第6课·下丨如果“空”有形象,大概长这个样子「晚课」

文章转自微信公众号:那一座庙

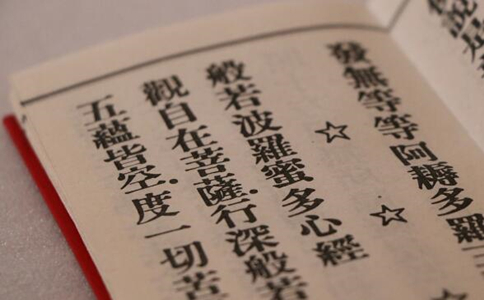

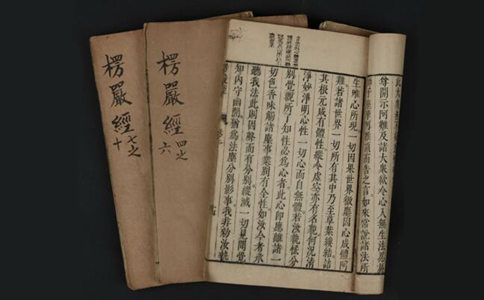

《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。现以唐代三藏法师玄奘译本为最流行。整段话的概略意思是“透过心量广大的通达智慧,而超脱世俗困苦的根本途径”。

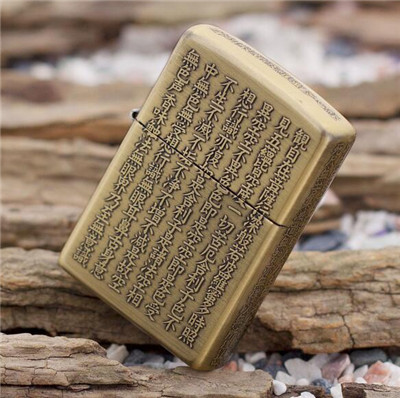

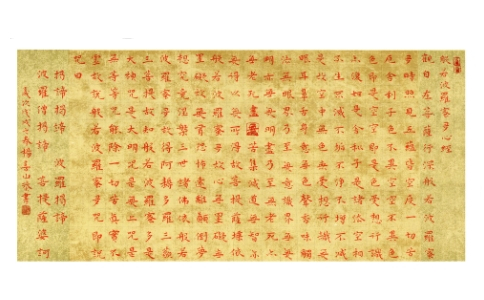

心经原文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

常诵心经的好处:增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十二年般若谈的精华,即阐明宇宙人生缘起性空的原理……

【观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。】心经何故无如是我闻、一时、佛在某处等六种成就,以证明是佛说呢?唐朝唐太宗时,有一位国师名玄奘法师,在家姓陈,十二岁时跟随哥哥出家,出了家后,读一切经典,有些经典是鸠摩罗什法师翻译,有些经典是别的法师翻译,他对有些语句生疑,很想到印度取经,后来在四川成都挂单,遇到一位老和

回向文1:1、如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。祈求阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨等诸佛菩萨、慈悲作主,超拔他们,令业障消除,离苦得乐,往生净土。弟子__真心求忏悔(三称磕头)

《般若波罗蜜多心经》全文完整注音版。

般若波罗蜜多心经原文 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时(运用智慧观察),照见五蕴皆空(了知身心俱空),度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受想行识亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色香声味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。

(1)上香 香赞 炉香乍爇,法界蒙熏,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)(2)礼拜 鞠躬或叩拜:礼敬之时,须恭敬至诚。也可默念:能礼所礼性空寂,感应道交难思议,我此道场如帝珠,一切如来影现中。

【皈依发心】:(三遍)诸佛正法菩萨贤圣僧,直至菩提自他竟皈依;为利一切如母诸有情,愿证诸佛般若究竟义。【称念圣号】:(三遍)南无本师释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊 南无大悲观世音菩萨 南无般若会上佛菩萨

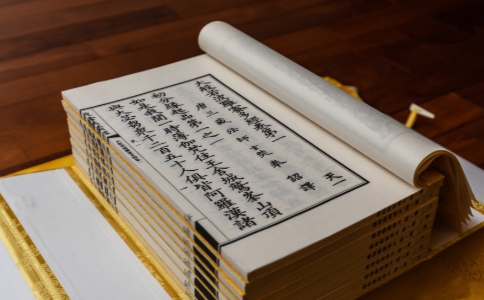

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。

如何修持心经 摘自《佛经修持法》洪启嵩着 心经,是一部很短但也很深奥的经,几乎所有的学佛者都会背。 介绍《般若心经》,我不想依华严宗或天台宗的判教方式来看本经的地位。就这个时代而言,研究佛经最好的方法,是不必再用判教的方式来看,而是依佛经的方式来看。所

每一部经都有它的作用,那么,《心经》有什么作用呢?教下讲是破三障:报障,业障,烦恼障。我们人活在世上,所遭受到的一切灾难困苦,心内各种各样的无名烦恼,都是由这三障带来的。所以,只有破了三障,才能度一切苦厄。下面我们把这三障具体地解释一下。

古代多位译经家翻译过《般若心经》,流通最普及的版本就是唐朝玄奘大师(唐·三藏法师)翻译的。唐三藏不是《西游记》里的那个唐三藏,有部真的《西游记》叫作《大唐西域记》,是由玄奘大师作的。小说的《西游记》大家都看过,真的《西游记》却不一定人人都知道。

“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提僧莎诃(娑婆诃)”,翻译过来就是,即说咒曰:“去吧,去吧,向彼岸去吧,全向彼岸去吧。”“菩提”,就是“觉悟吧”;“娑婆诃”,则是“祝福你们”。

《心经》,全称《般若波罗蜜多心经》。所谓“般若波罗蜜多”,就是“智慧到彼岸”。此岸是苦境,彼岸是乐境。若要离苦得乐,从苦的此岸,到达了的彼岸,需要佛教的解脱智慧。《心经》的译本,现存七种,以唐朝玄奘法师所译为通行本。经中旨趣,在于用般若(智慧)观察宇宙万有,自性本空,从而让修持者证

观世音菩萨是慈悲的化身,如夏日的凉风送人以清爽,如冬天的太阳与人以温暖,人人喜欢、人人需要!观世音菩萨悲愿无尽,随缘赴感,广度有情。著名高僧玄奘大师,便是在观世音菩萨的指引和庇护下,才圆满完成前往印度取经的大愿的。

“色即是空”是《心经》里的一句话,色即是空后面还有一句是“空即是色”,是说所有的色法。我们来举个例子来说明……比如一张桌子,看起来有这个色相,可是如果你用佛法的角度来看:第一,桌子是颗粒微尘所构成的,没有真实的东西。第二,这张桌子是无常的,就算五年、十年、一百年、一千年都不会坏,可是终究有一天还是会坏,因为它的本质

“心”,在《心经》中有诸多含义,如心脏、核心、常住真心等。中国人喜欢简略,往往称《般若波罗蜜多心经》为《心经》,在经题中略称“心”,是为了凸显此经的重要性,就好比“心脏”对人的意义一样,是至关重要的。佛陀一生说法四十九年,二十二年谈般若,足以见得,般若部是佛法的核心,般若部的核心即是《大般若经》,《大般若经》的核心即是

《心经》上说,“舍利子:是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识。”诸法是指一切法。这里的空相不是指空,更不是有,而是空所显的真实相。空相也可以称为有相,有所显的实相叫有相。实相可以通过空来显现,或依据有来显现。

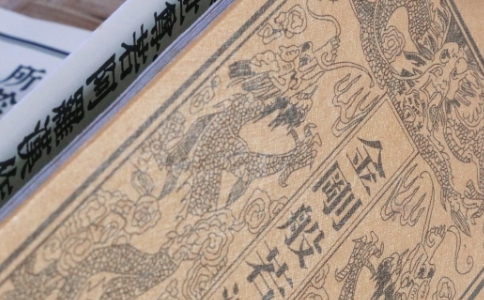

在《六祖坛经》里,惠能大师一再提到《金刚经》;《金刚经》不但与《六祖坛经》有很重要的因缘,与禅宗更是关系密切。禅宗自六祖大师以后,分为「南顿北渐」,即所谓南宗禅与北宗禅。南宗禅是以《金刚经》印心,北宗禅则以《楞伽经》印心。六祖大师是南宗顿教的开

莲偈,指《妙法莲华经》中的偈颂,又称“莲华偈”。所谓“莲华”,《法华玄义》解释道:“今莲华之称,非是假喻,乃是法华法门。法华法门清净因果微妙,名此法门为莲华。”

传说为古印度马鸣著。南朝梁真谛译,一卷;唐实叉难陀重译,二卷。以真谛译本较为流行。内容分五部分:因缘、立义、解释、修造信心、劝修利益。修持方法,讲究一心,即如来藏心。万法源出于此,包摄一切世间法和出世间法。

“禅定解脱是二法,不是佛法?”《坛经》中这句话也表明了它的宗旨是指导修行者从自心中顿见本性,悟到自性具足万德,已经达到佛境,所以再有修习,也于体上不能增加一分,只是随事体验充实德用而已。因此在《坛经》所举示的修行法门,以无念为宗、无相为体、无

这是《金刚经》当中,很有名的四句偈子。我们居住的娑婆世间,是一个有为、有漏的世间,佛教对这个世间,有如梦、如幻、如泡、如影、如露、如电等种种譬喻,主要都是说明人生如梦,幻化无常,如水泡须臾不停,似影像依託不定;又如朝露、电光石火般刹那即逝。

《心经》全称《般若波罗蜜多心经》,是佛教经论中文字最为简练,而内容又极为丰富的一部典籍。它由浅入深地全部概括了《大品般若》的义理精要。《心经》的基本思想是运用般若进行透彻的禅悟观照,证得万法的空性以获得澄明自在的境界。

阎浮树在南本《涅槃经》卷九中被记载:阎浮树在一年中会发生3次变化,有的时候会长出花,色泽光亮鲜艳;有的时候会长出叶,郁郁葱葱,很繁茂;有的时候则会凋零,看上去仿佛枯死一样。阎浮子,其形如沉苽,紫色,酢甜,则是《善见律毗婆沙》卷十七中对阎浮树的描

天如惟则禅师,是元代中峰国师的法嗣,在禅宗方面有很高的成就。惟则禅师一生大宏临济宗风,受敕赐“佛心普济文慧大辩禅师”号及金襕衣。他在净土宗方面的开示被辑成《净土或问》一书,收入净土宗重要典籍《净土十要》之中。其《楞严经会解》集唐宋九家注解的精华,

《心经》即《摩诃般若波罗蜜多心经》,是佛经中字数最少的一部经典著作,但是其含义最深,传奇最多,影响最大。《心经》一共有7种译本,现今通行的是玄奘的译本。(1)后秦鸠摩罗什所译的《摩诃般若波罗蜜大明咒经》。(2)唐朝法成所译的《般若波罗蜜多心经

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!