「喜见菩萨曰:色、色空为二。色即是空,非色灭空,色性自空,如是受想行识。识、空为二。识即是空,非识灭空,识性自空。于其中而通达者,是为入不二法门。」这本经的排列次序是很严密的,刚才电天菩萨的光明境界之后,就是喜见菩萨,就得喜了。以密宗来讲,是喜乐金刚的境界,喜是心理上的喜悦,没有忧悲苦恼,当然也没有那讨债的面孔。乐就一定轻松,是快乐。

喜见菩萨讲的这一段很严重,到这一步,已经是菩萨地的初步欢喜地。大欢喜境是很难达到的,喜乐金刚是很难修的。这一段话,等于把二百六十字的《心经》解释完了。色,包括了物质世界,地水火风四大,都是色,这是有形的。无形的呢?唯识上的八触(动、痒、轻、重、冷、暖、涩、滑)所生的色,意境上所生的色(法处所摄色),也包括在内。例如男女之爱,好色,觉得漂亮或不漂亮,就是色法,虽然不是四大,但也不离开四大。喜欢艺术,喜欢山水也是好色。

「色空」,能够把色证到了空,真是太难了,不要吹牛了。但是色法的本性是空,不相信吗?有个办法,你找个喜欢看的人,整天跟着看,包你看不到半个钟头就厌。世界上谁最漂亮?自己最漂亮,对不对?在镜子里看自已愈看愈美(有同学不同意),不是?那你是菩萨了。你试试,只要在镜子里看自己看上三分钟,那个就不是你了。你不要害怕,有时好像身体都没有了,是很恐怖的。但是有人会利用这个方法,进入空定的境界,不过要赶快把眼睛闭了,不要再看镜子,再看下去会疯了的。不疯至少也灵魂出窍,很严重的。实际上,这有科学根据,透过注意力集中一点会使你空掉,要注视自己,不要动,也不要去分析自己的眼睛鼻子嘴巴,盯住看,这一下就没有了。不但镜中的影像没有了,自己也没有了。

做到了这一步,你就可以了解到色空无我,就晓得色即是空。色的本性自然就是空的,不用你去想办法让它变空,所以色即是空。《心经》上又加一句「空即是色」,也是非色灭空。不是把物质毁坏了,变成空,而是色相的本身就是空。有一句流行的古话说,「酒不醉人人自醉,色不迷人人自迷。」一点都没有错。你说花好看,同花本身有什么关系?是你自己着迷。因此庙子里的菩萨都塑得很庄严,你为什么不着迷呢?因为你有恭敬心在。换了是位小姐,男生看了就着迷了。

受(感觉)想(思想)行(生命本能活动)识(意识),也同色一样,合起来叫作五阴。五阴都是一念变出来的,是意识变出来的。所以接下来讲识空为二,意识是有,空是没有,看来是对立的,其实识即是空。为什么叫你们修白骨观?要解脱成道非修不可,是了色阴境界很快的法门。色阴境界一了,下面四阴很快可以跟着了啦。

「非识灭空」,不是用意识境界造出来一个空,如果用意识境界灭了一切妄念达到空,那是非究境的。因为意识本身自然就是空的。如果修证的功夫集中而通达的话,自然达到喜金刚的成就,心中会有无比的喜,比你中了什么彩票都要开心。所以,要能证到空性,才能真正得喜。

「明相菩萨曰:四种异空种异为二。四种性,即是空种性,如前际后际空,故中际亦空。若能如是知诸种性者,是为入不二法门。」明相不是指光明相,是明白、悟了一切相的意思。

地水火风四大种性没有固定的,它本性是空的,为什么?因为种性与心念的作用是一样的。念头分成前中后,在教理上也叫三心,是出自《金刚经》的过去心、现在心、未来心。过去心是前际,未来心是后际,现在心是中际,所以又叫三际。学禅宗的人讲三际托空,就是讲把这三个念头的边际解脱了,在这中间呈现一段空灵,就是当下即空,也是此地说的「中际亦空」。

所谓四大种性是跟着意识观念来的,意识就是一念。假定这个人当下一念空了,那么色身四大种性就空了。所以说色身是可以改变的,但是无法用外力帮助。必须自己内心见道,一念之间了知四大种性的空相,如此叫作入不二法门。

「妙意菩萨曰:眼色为二。若知眼性于色,不贪不恚不痴,是名寂灭。如是耳声、鼻香、舌味、身触、意法为二。若知意性于法,不贪不恚不痴,是名寂灭。安住其中,是为入不二法门。」这位菩萨是讲修持的境界。前面已经有位菩萨讲意识境界,现在又来一位,讲悟道以后的境界,第六意识转成了妙观察智。

凡夫不能成道,是因为意识被妄念思想遮蔽、困住了。那么,诸佛菩萨悟道了,还有意识吗?照样有的。有位学唯识的师父问六祖,这八识转成四智证得三身,要如何转?这个一转太难了!凡夫顺着转,所以轮回,能反着转,就成佛。六祖告诉他,「但用名言无实性」,转其名,而不转其实。名相转了,东西的作用不同了,但还是这个东西。等于一把刀,医生用了可以救人,凡夫拿了可以杀人,它的分别在于意识。所以悟道以后的菩萨还有没有意识?有的。可是悟道以后的菩萨,是否还有困扰凡夫的贪嗔痴?贪嗔痴是凡夫意根上的三业,我们看妙意菩萨怎么说。

妙意菩萨在这里,先教我们从眼睛上了,刚才我们讲过看镜子的比喻。假如眼睛看一切色相,能见色不是色,不起贪欲,不起恚念(恚是怒气由内发到外在,怨天尤人都是恚念),不起迷恋,这样就是寂灭。密宗有很多用眼境界的修持方法,当下进入不贪不嗔不痴的境界。不是密宗快,而是他能够利用有为法来修。但是究竟成就不成就,还是靠自己,不是靠方法。

你也可以拿一尊佛像放在眼前观,看久了绝对就看不到前面的色相,一片空了。我们前面讲过三祖的《信心铭》上面一句:「眼若不寐,诸梦自除。心若不异,万法一如。」利用眼观色,也是一种法门。有同学问我,他瞪起眼睛来就一片空灵,可以这样修吗?我说,为什么不可以?但是你瞪起眼睛来可不要看,如果用看的,很快眼睛就会瞎了。虽然张开眼,但是没有在看,没有用到眼的机能,就没有关系。否则你会用眼过度伤了眼,那我可不负责的,话先讲明,你要开眼闭眼是自己的方便。

妙意菩萨教我们用眼来观色的法门,马上达到离贪嗔痴的境界,不需要跳出世间,当下就是寂灭道场。接着是耳、鼻、舌、身、意五根的修法也一样。耳朵对于声音,鼻子对于嗅觉,舌头对于味觉,身体对于触觉,意识对于思想,这都是相对的。但是如果同样运用眼观色的修法,你这五根也都可以得到解脱。

他的结论是「若知意性于法,不贪不恚不痴,是名寂灭。」因为归纳起来,贪嗔痴都是心理行为,是意识发出来的。那么眼耳鼻舌身前五识有没有贪嗔痴呢?有的。但是从唯识来讲,前五识的贪嗔痴是助伴作用,像是帮凶,而主犯是意识。例如眼睛也有恚,意识恨某人,眼睛就发出来瞪着他,跟随意识做帮凶。如果意识喜欢某人,眼睛就会笑咪咪的,帮着意识做。借用法律的话来讲,从犯帮凶的罪较轻,主犯的罪较重。所以若是意识对外境不起贪嗔痴,那么前面的五根就自然对境心不起,自然就寂灭。

讲错了,对境心不起还是另外一念,应该说:对境心数起,而自然寂灭。这个道理就是入不二法门。这个故事出自六祖《坛经》,广东韶关的曹溪(因为曹操的后人辗转迁徙到此地定居,因此叫曹溪。)风水很好。后来六祖在这里说法,他说法的庙子后世叫作南华寺,当时禅宗就有了南北二系,并不能算派别,只是风气稍稍不同。在北方当然是六祖的师兄,神秀这一系。我们可不要看不起神秀,他的影响比六祖大。当时的文化中心在北方,有很多有修持的大师都在北方。不过神秀走的是渐修的路子,也是禅宗的正统。不要认为神秀不是正统的禅宗,那就完全错了。唐代当时的大文人如李白、杜甫,后世的白居易,这一班名人的禅,都是受神秀这一支的影响。南方的禅影响中国,要到唐末五代才开始。

当时神秀那一系有一位卧轮禅师,他打坐时常有魔鬼来磨他,诱惑他,他都置之不理,还作了一首偈:

卧轮有伎俩 能断百思想

对境心不起 菩提日日长

这是真功夫啊!你不要轻视他。很多学禅的人,就依这个偈子修行,后来传到了广东。卧轮禅师的辈份自然比六祖低,有人拿了这偈子去问六祖,六祖就说了另一个偈子:

慧能没伎俩 不断百思想

对境心数起 菩提作么长

菩提作么长这句话妙得很,是问语,你说菩提怎么长?一边也是答案,菩提无长也无灭,哪里能长?卧轮禅师的偈子是学禅的根本,根本做到了,有了卧轮禅师的境界,你再来谈六祖的境界。后世学禅的拿了六祖的鸡毛当今箭,那是六祖揩屁股的草纸,你不要拿来当帽子戴!他可以拿帽子来揩屁股,你不能,你还是要从卧轮的方法做起。

「无尽意菩萨曰:布施回向一切智为二。布施性即是回向一切智性。如是持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,回向一切智为二。智慧性即是回向一切智性,于其中入一相者,是为入不二法门。」无尽是无量无边,在凡夫,意是第六意识,成佛了也用意,不过意识这么一转,转凡夫的妄念为菩提。根据唯识,意在凡夫是分别心,转识成智之后,第六意识就转成妙观察智。无尽意菩萨报告的内容是六度,就是大乘修行的六个次序:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。梵文叫六波罗蜜。波罗蜜的原义就是由这里到那里,人如何超脱人世的苦海,到达清凉自在的那一边。中文翻译是翻义,就用了一个字:度。佛教常说要度人,如何叫度?就是使人能够解脱,能够大彻大悟才叫度,不是说叫人信佛就算度了。

根据教理,六度的前五度,布施、持戒、忍辱、精进、禅定,是修福德资粮;般若是修智慧资粮。福德和智慧圆满了,就可以成佛。这是从修行次第(就是层次)而说的,是渐修。

《维摩诘经》上所讲的六度,不是讲渐修的次序,是讲顿悟的。顿悟什么呢?一乘道。没有差别的。换句话说,六度所有的修持,乃至小乘大乘所有的修持,就是为了一件事,为了得一切智而成佛。不过要注意,一切智是教理的名称,或者称为根本智,是见到本性,也是禅宗所说的开悟,明心见性。

无尽意菩萨怎么讲六度呢?他先用第一条举例,修布施就是为了回向一切智。普通把布施和回向一切智分成两边,事实上布施这个

行为的自性,就是回向一切智。《维摩诘经》这里所讲的,是对形而上道第一义而讲,不是第二义的境界。

教理上讲布施有外布施、内布施、无畏布施三种,我们在前面都介绍过了。布施的时候要「三轮体空」,施者、受者、施事都空了,做了就放下。这就是学佛人的正修行,不是只有打坐才算修行,你下座穿鞋子时,让一步路给人家先走都是布施。中国文化也讲「施恩不望报」,给人家好处不希望人家回报。但是反过来是要「受惠不忘德」,那怕受了人家一点点帮助,永远不要忘记。所以佛教传入中国,很快就被接受,因为它同我们本位文化完全一样。

清朝的蒲松龄写了部《聊斋志异》,借鬼来骂人,他自比司马迁,《聊斋志异》也被称作中国的鬼史。文字非常好,是我们小时候必看的,又怕又爱读。这小说的第一篇,写的是阴间的考城隍,城隍好比是阴间的县长级长官,文中讲到有位读书人,在夜里梦见被鬼擒去阴间的考场,主考官是关公,关公出了个题目,「一人二心,有心无心」。这位考生的答案可以代表了中国文化的精神就是:「有心为善,虽善不赏。无心为恶,虽恶不罚。」所以中国人做好事叫积阴德,做了不说的叫阴德。无犯意而作错了事,可能良心上过不去,但是不用处罚。关公看了这读书人所答的卷子,就派他作城隍。读书人说这县长作不得,因为他还有妈妈在世要养,死不得。关公就调卷看看他的妈妈还有几年的阳寿,让读书人先回去尽孝,等妈妈的阳寿尽了再回来。

中国古人不轻易写书写文章。今日很多的文章、戏剧、新闻,写的是社会坏的一面,对小孩子有很坏的影响,这种文字对社会的影响比杀人还厉害。其实写的人未必有心教人学坏,也有写正面的,但是接受的人不看正面。古人对人类这种心理非常了解,所以下笔非常严谨。《聊斋志异》第一篇写考城隍,就是要教人为善。蒲松龄把书写完了之后,送给一位当时的名士王渔洋过目,王渔洋当场出一万两银子,要蒲松龄卖给他,也就是想买著作权。蒲松龄不干,王渔洋只好帮他写一篇序,其中有一首诗:「姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝;料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗。」你看这首诗很美,实际上是骂人,人比鬼可怕可恶多了,听听讲鬼话远比听人话好。

布施的道理,就是为善不求人知,这是学佛的人应该有的心理。最近有两位出家的同学要远行,来跟我辞行,我为他们准备了一点钱,装在信封中,写上供养二字。他们虽然是我的学生辈,可是这里就要抛开老师的立场,尊敬三宝。布施同供养意义有何不同?都是出钱,可是心理是两样的。供养是下面对上面恭敬供献,让上面滋养之用,同样的行为,却是两种不同的心理。假如出钱帮助穷苦的人,可不可以认为自己在供养?可以的,也是应该的。供养一切穷苦的人,就等于供养一切佛。

布施就是舍,是学佛的第一步,因此学佛的人要万缘放下,名利一切都放下。常有人说责任放不下,你真学佛连责任也要放下。像我的责任也很重,就算我这一秒钟死了,世人还是活下去的。所以要放下!放下就是布施。有人说打坐时思想放不下,你布施嘛!把思想给狗吃了,就放下了。假使我死在路旁,这个肉体给狗吃了也蛮好,跟狗结个缘嘛。一辈子鸡鸭鱼肉吃了那么多,死了这个肉体给蚂蚁吃给狗吃,一样也是布施。如果发不起布施的心,也就不用想有什么成就。像时下很多年轻人,帮人家一个忙都不肯,我要班上同学告诉缺席的同学,下一堂课带些什么书来,结果连这一句话都不肯传,就是不肯布施。

除了财布施法布施之外,还有无畏布施。给人精神支持就是一种无畏布施,例如有人遭受到很大的挫折,我对他说:没有问题的,我看了你的相,马上就一切顺利了。其实我是信口说说,但是他很可能因为听了这番话而得到鼓舞,这只是无畏布施的一种方便,其实布施方法是很多的。

但是,布施究竟是为了什么?为了回向一切智。这又是什么个讲法呢?我们放下一切,舍掉一切,是为了成佛。一念放不下,所以不能得道。你打坐在那里搞气脉,任脉通了没有,督脉通了没有……为什么?气脉通了身体会好吗?这就是放不下身见,这一念放不下,怎么能够得一切智?四大皆空,身见先要放下。所以布施是为了回向一切智,得了一切智就成佛了。

怎么样是回向呢?这个问题严重了,连好几位老前辈都问过我,关于回向的意义。他们的学问都很好,不是不认得这两个字。古人为什么翻译成回向?意义是非常深刻的。你若是懂了轮回,就会懂回向。宇宙万物是旋转的,起点也是终点,因中有果,果中有因。回向也是这个道理。布施出去,我就没有了,其实正是你的有。你觉得什么都牺牲了,正是你的成就。不过你如果因此存着要回收的心理去布施,那就糟糕了,反而不会回向的。如果你无心布施,它自然就回向。例如有人问我,要怎么念经回向给父母,这很简单,你只要起这一念就回向了,这就是心念的力量,不用再念出来这是为了谁为了谁的。

学佛第一步要心念空灵,无所希求,只有施出去,只有帮忙人家的,不用希求拿什么,自然就回向了。

我们学佛是求自己成佛,布施是一切放下,它的本质就是回向一切智。普通人不了解,把布施当作一段,回向当作一段,当作两个相对的。现在《维摩诘经》告诉我们第一义谛,不要修别的法门,只修布施。你说我没钱,就内布施嘛,内心一切皆空,没有钱不能布施的这个念头也要空掉。一切放下,放下的念头也放下,自然成就一切智。所以说:「布施性即是回向一切智性」。

中国有句老话:「为善最乐」,这是真的,不是一句口号,也不是纯粹劝人的话。你可以就这个行为体会一下,我自己的体验是如此,你真做了一件善事,帮了人家解决了一件大事,那真舒服。这个道理是什么?善行是喜的,恶行是忧的。喜的东西是阳性的,忧愁的东西是阴性的。真做了好事,不只是精神上会感到非常愉快,身体都会舒服的。就有那么大的功效。所以我常说学佛的人还不如学童子军,童子军的教育要日行一善,善行不论大小。可是学佛的人恐怕十天都做不到一善,尽管满口佛话,人家碰他一下就气死了。

同样的,持戒、忍辱、精进、禅定、智慧都是回向一切智。因为布施、持戒、忍辱、精进、禅定都要靠智慧去做。我常说做好事非常难,是要有智慧去做的。没有智慧,你觉得自己是在做好事,其实会增加别人的烦恼。所以六度万行以智慧为主,学佛法是智能之学,不是迷信。所以「智慧性即是回向一切智性」,智慧是指普通的聪明,一切智是悟道的智慧。

清楚了这个道理,你就晓得世间的行为,就是修出世间法,修出世间法要能够入世。我今天还在说一位出家的同学,他光晓得出家修道,如果不懂世法的话,这道是白修了,不能起而行。只能空,空而不能起有之用。释迦牟尼成了佛也还是要出来教化众生,他什么事都懂,例如他也懂放牛,乃至也懂裁衣服。他是得一切智的,就是世法要通啊,这样就叫做入不二法门。

总结无尽意菩萨的报告,在六度万行中,我们真修持做到了任何一点,都能够悟道,不需要再找别的法门。譬如内布施有一条,万缘放下。万缘慢慢放下多麻烦,一念放下就行了,打坐时连求静的这个心都放掉,内布施掉就行了,可以成就一切智。问题是讲得容易,你真能放下到什么程度很难。有人说,放下就昏沉,那你要把昏沉也放下!嘿,这就是问题了,你怎么把昏沉也放下?老实讲,昏沉是习气。例如佛也说过,人为什么要睡眠?有两种原因,一种是生理疲劳,所以进入昏沉需要睡眠;一种是心疲劳,用脑子用思想多了,心理上疲劳了,也想睡眠。这个睡眠是一个境界,就是个习气,能把这个习气检查出来,睡眠昏沉也放下,那是真放下了。放下了自然回向得一切智,这就是不二法门。

「深慧菩萨曰:是空,是无相,是无作为二。空即无相,无相即无作。若空无相无作,则无心意识。于一解脱门,即是三解脱门者,是为入不二法门。」现在是第二十一位菩萨,名号是深慧菩萨,由上一位无尽意,到这一位深深智慧的深慧菩萨。《维摩诘经》一共有三十二位菩萨,报告修行的不二法门,这好像是《楞严经》上有二十五位菩萨,报告修行的圆通法门。上一次提醒过你们,诸位有留心算过吗?

上一位菩萨讲的是六度,这一位菩萨报告的是大乘的三解脱门。三解脱门就是空、无相、无作。无作在有的经典上也翻成无愿。看到无愿有人就觉得奇怪了,学佛不是都要念《普贤行愿品》吗?学佛不是都要发愿吗?无愿其实就是无作,作而不作。我们能抓住这三解脱门,一切佛法的道理就都知道了,学佛就是随时把握三解脱门。

讲到空,例如《心经》说「诸法空相」,《金刚经》说「一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。」学佛想要进到空,有多难啊!密宗的,尤其是黄教一派,要得中观正见,才算见道得根本智。什么是中观?不空也非有,即空即有。得中观正见的前提,要先见空性,先见到空的一面,也可以说是见性空。了解了性空,自性本来空,学佛的第一步就迈开了,不是理论上了解,是要身心都进去。现在讲话都懂,这是理论,没有用的。你纵然能把佛经倒背如流,佛学好的不得了,生死来到时一点用都没有。不要讲生死,就算感冒来了你也挡不住,你空空看,喷嚏照打,肚子饿了你去空空看,还是饿得受不了。真得到空性的人,却是绝对没有问题的。所以什么叫悟道?什么叫证道?是身心整个投进去。就像这杯茶,白开水冲泡茶叶就有味道,你只讲空话,讲得再香再浓,白开水仍然是白开水。

这个性空是要证得的,证得了性空还不算佛法完全成就了,只是起步而已。性空了还要知道缘起,真空要起妙有的作用,那佛法就又进一步了。但是这还不算成功,要空非空,有非有,即空即有,非空非有,才真能算了解般若性空缘起,缘起性空,这个道理就是中观正见。

这个空是不是究竟呢?绝对究竟。最后得中观正见,连中也不中了,彻底的空,所以讲是性宗般若毕竟空。这个空的境界要如何求得?在座的同学打起坐来拚命想求空,求不到的道理在哪里?就因为你在忙着求空,真是空忙。要知道,是空来空你,不是你去空它。你懂了这个道理,很自然就空了。你现在在听讲,空不空?不空啊,这是有啊。但是你听到、感受到的,没有一点可以停留住的,它早跑掉了,当你一听到就已经没有了。所以是它来空你,不是你去空它。

结果我们学佛的都走了反路,都在求空,岂不是背道而驰?它本空啊!你了解了本空不是就很解脱吗?用不着怕有个有的。你想把我们的思想、感觉停留住,那是停留不住的。不过有一样你感觉到好像停留住了,就是当你痛苦时,你硬是空不掉。其实还是空得掉的,那个感觉痛苦的就是受阴,就是业力的根本。业在哪里?就是被痛苦烦恼束缚,被这个力量捆住了,解脱不了,就是业。这是一个感受的作用,你打坐觉得静了,但是你里头还有一个静的境界,就是受阴,你就解脱不了。等你觉得空了,就又着相了,有个空相,这空相也要空掉。你说空了觉得清净,可是既然还有个清净,又不空了。

空,是彻底的无相。既然无相就当然无作无愿,我也不希望有个空来,它自然空的。你造出来个空的境界、光明境界,那就是有作。有作在修持的程序上就是有修有证,无作是无修无证。所以得了道的人跳起来是道,坐下来还是道,这肉身完了,可是法身是不生不死。

我们修持能达到空、无相、无作,则心意识自然空了,自然就解脱了,自然就入道了。学佛不论大小乘,不论任何宗派法门,归纳起来,最后都是求解脱。什么解脱呢?不是功夫,不是信仰,是智慧的解脱。所以学佛的成就是大智慧的成就,不是功夫,不是境界,不是迷信,不是信仰,而是智慧的解脱。但是同时也包括了功夫,也包括了境界,也包括了正信。

心意识是很难解脱的。心意识不是一个东西吗?为什么要分三层?佛经上常这么分,尤其是禅宗语录,在宋朝以后的大师们,常常提到要离心意识参话头。当年我跟显明法师二位,皈依虚云老和尚学禅(这里不应该说二位,应该说我们两个人,自称二位就大模大样了。顺便把中国礼数告诉你们年轻人),虚老一开示就叫我们离心意识参,我参了一分钟就不参了,因为离心意识我还参个鬼!那我已经成功了嘛!这句话到此为止,你们参参看,参我那句鬼话。

现在不讲禅宗,讲教理。意,大家都知道,以六根来讲,佛学把我们生命分成六个工具:眼耳鼻舌身意。相对外在的六尘:色声香味触法。另一种分类,是分成五蕴:色受想行识。你把五蕴研究通了,也可以悟道了。唯识宗主张万法唯识,把物理世界和我们的精神的生命合起来,分成八个识,这又是一个系统。这八个识当中,主要的中心在意,第六意识,第六意识的根本,整个的叫作八识,就是唯心,所以叫作八识心王,心是主体。心起的作用就是意。把心意识三个层次勉强作个分类比方,心像大海;意像大海中起的波浪,一个一个思想不停;识像波涛面上的浪花。

空、无相、无作与心、意、识之间的关系,要怎么样配合呢?这个无作是指什么无作?无作配心。无相配意。空配识。因此深慧菩萨告诉我们,「于一解脱门,即是三解脱门者,是为入不二法门。」空、无相、无作,随便由那一个法门证入,一门深入,就彻底成功了。再归纳起来讲一句话,妄想就是般若。我的老师袁老师,给我讲过一句大名言,了不起的。他告诉我般若与妄想有什么差别,他说:「了妄想是空,妄想即是般若。了般若是有,般若即是妄想。」说得非常彻底。

「寂根菩萨曰:佛法众为二。佛即是法,法即是众。是三宝皆无为相,与虚空等。一切法亦尔。能随此行者,是为入不二法门。」这一位寂根菩萨,是第二十二位菩萨,寂灭清静当然是空了。「根」,本院的出家同学,剃了头,穿了这一身衣服,分不清男的女的,只有什么不同?身根不同,就是男身女身生殖器官不同,因此有男女的差别。

佛法僧在《维摩诘经》翻成佛法众,众就是僧。佛法僧是佛教的三宝。早晚念诵,皈依佛,皈依法,皈依僧伽。伽要读如「茄子」的茄,不要读成「嘎」。僧伽是僧团的意思。皈依僧是要皈依僧团,不是单一位僧,因为要随众而学,所以在这里翻成佛法众。僧伽是圣众,入圣人之位,是成佛得道的预备队,是后补佛。所以要对出家人恭敬,我对出家人是非常恭敬的,你不要看我常骂出家的学生,那是以另外一个立场骂他们。

学佛要恭敬三宝。有人对我说,他看出家人好像与在家人没什么不同,言下有不尊敬之意。我说,当然没有不同,都是一个鼻子两个眼睛,可是人家剃了头就值得恭敬。告诉你,真的释迦牟尼佛今天来了,你看惯了也同我们差不多。真的肉身菩萨来了,你一定不知道,等他死了你才明白,慢慢去哭吧。拿破仑也说,他在两个人心目中当不了英雄,一个是他的贴身侍从,一个是他的太太。这是真的,英雄也有常人的一面。我们懂了这个道理,常人也是佛。所以不只是恭敬僧人,你能够把一切众生、每一个人都看成佛一样,你就绝对成功了。有如此的精神去学佛,憍慢心没有了,没有不成功的。

普通观念把佛法僧分开,觉得他们是出世的,我们是入世的。佛就是法,佛就在法中;法就是众,法就是僧;佛法僧三宝是一宝。我们出家同学是僧宝,手中这本《维摩诘经》就是法宝。所以寂根菩萨告诉我们,「是三宝皆无为相,与虚空等。一切法亦尔。」无为就是要放下,三宝就是一宝。真正佛法僧三宝在你那儿,在每个人心中。每人心中能万缘放下,一念皆空,你那儿就是三宝,与虚空相等。不止三宝,一切出世法、入世法,也都是一样。能够依这个理去修正自己的心理和行为,就是不二法门。即使是在家的同学,你能够一念之间证得空性,你已经入于僧伽圣众,也算是出家人了,所以庙上供奉的伽蓝圣众,有出家的也有在家的。譬如中国佛教供奉的伽蓝神之中,有关公,也有韦驮,都是武将,是在家的。韦驮菩萨到中国唐代才开始有记载,这在前面说过了。有个说法是我们这一劫为贤圣劫,据说会有千佛出世,所以没有那么悲哀。韦驮菩萨的愿力,就是为前九百九十九尊佛护法,而自己成为第一千尊出世的佛,就是楼至佛。

「心无碍菩萨曰:身、身灭为二。身即是身灭,所以者何?见身实相者,不起见身及见灭身。身与灭身,无二无分别,于其中不惊不惧者,是为入不二法门。」心无碍菩萨所报告的不二法门,就是我们所讲的了生死。世人最恐怖的就是生死。死了怎么办?死了就没有我了。有没有我是另外一个问题,但是认为死了就没有我了,就是认为这个身体是我,在佛法上这是恶见,不是善见。身体不是我,是这一生借用的工具,是四大假合而成。一般人分生死,是以身体失去功用就叫作死亡。一般人的恐怖和悲哀就是怕死亡到来,我这个身体没有了,我到哪里去?

学佛的人不应该有这样的看法,生命是永恒的,非断非常。一般人认为的生死,在佛学叫分段生死,所以凡夫的六道轮回是分段的,不论活多久,仅是整个生命中的一段。得了阿罗汉果的人,可以预知生死,乃至可以决定要活几百年几千年,因此认为自己没有生死,其实还是在生死中,在佛学上讲是变易生死。能离开分段生死,去掉变易生死,回到自己生命根本道体上,这样就是不生不灭,勉强可以叫作了生死。

我们这个生命,不生不灭的根本,有一个名称,悟了道的人证得了这个叫法身。法身本来寂灭清净,不是我们修出来的。修它也寂灭清净,不修它也寂灭清净,所谓本性如然。譬如我们都市中盖了许多高楼,并不妨碍这虚空,以后如果都市回复到荒凉,这虚空还是一样。法身有如虚空,不生不灭。为什么我们不能知道自己在法身中,仅仅知道这个肉身?因为我们的习气,认小为大,抓住个小的当成是生命的根本。禅宗说明心见性,见的是这个心,不是思想的心。这个道理讲得最清楚的是《楞严经》,佛告诉阿难,我们的生命是尽虚空遍法界无所不在的,可是凡夫众生颠倒知见,不认这个生命,却只认身体。像是不认大海,反而只认大海上的一个小水泡当作是自身。《圆觉经》上也说,众生妄认四大为自身相(把这个四大假合的肉身认为是自己),妄认六尘缘影为自心相(以为自己的思想是心,其实思想只是身体第二重、第三重的反映)。

心无碍菩萨说,普通人把肉身看得很牢,等到肉身坏了,以为是两件事。庄子也讲过一个比喻,骊戎有位小姐骊姬长得很美,这个国家被灭,她被献给晋献公,当时的她怕得哭哭啼啼。在古代一旦进了宫中,就只有靠祖上积德,哪一天被皇上看中能选为妃子,否则可能一辈子老死宫中,连家都回不去。后来这位小姐果然被选为妃子,享受恩宠了,想想当时怕的心态,觉得很好笑。庄子就说,世人都怕死,可是如果死后比生前还好,就会觉得自己临死时怕得很没有道理。

其实,生死不只是身体坏了才经历到,我们凡夫天天都经历生死,每晚睡觉,就是一次生死。再进一步讲,我们身上的细胞,因为新陈代谢作用随时都在生灭,因此这个身体也不断在变化,本身随时在生死中。所以生死没有什么可怕,就像换个房子住,修道成功了,就像是发财的人换新房子,对旧的房子毫不眷恋。那个没发财,被人赶出来的,对自己那个旧房子,不知道有多舍不得!

真正了解我们的生命不是这个肉身,也就是悟道,见法身,见空性,见自性,见实相。若是没有悟道,那你所有学佛的功德都是在学加行,要见道以后才能修道。实相是什么相貌呢?本来清净,是无相,是空相。所以说清净是法身,圆满是报身。我们凡夫现有的身体是业报身。是善业来的,这一生福报好;是恶业来的,福报就不好。成佛得道了就是得圆满报身,三十二相八十种好,一切功德圆满。见到空性清净法身,才好起修圆满报身。圆满报身成就了,千百万亿化身当然就有了。

明心见性见到自身实相了,就「不起见身」,不会把肉体看得很牢,身见没有了。以小乘来讲,有两种障碍使我们不能成道,就是见惑和思惑。思惑是我们带来的业报,就是贪、嗔、痴、慢、疑。见惑是观念的错误,就是身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见。我们大家打坐念佛,搞了半天,实际上都是邪见。又想求通气脉,想自己健康长寿,身见也愈来愈重。《金刚经》告诉我们要无寿者相,把这些观念拿掉才能见道。

也有人问我,为什么有的出家同学吃素修行,身体却愈来愈多病。好像佛法就是人寿保险,应该保证不生病似的,这是观念错误。其实人生以病苦为师,要遭遇痛苦和身体多病,才容易有道行。又健康又快活又功名富贵,一切都得意的话,是不会想修道的。因为有病所以不敢乱来,然后又当然有点私心,想把身体修好一点,就是这样才种进了善根。所以丛林规矩里,修行人不求无病,病还是善知识呢!

所以要「不起见身」,还要「及见灭身」,不要看到肉体坏了就觉得生命死了,这好比只是工具坏了,换个工具就是。什么理由呢?「身与灭身,无二无分别」,这句话更严重了!我们学佛许多年了,几时见到过清净法身?清净法身在哪里?要把此身空掉了,把受阴想阴都空掉,好像连这个肉体都没有了,当然法身就清净了。所以法身就在你现在的肉身上。禅宗的云门祖师说:「中有一宝,秘在形山。」这宝贝就在你肉体上:临济祖师也说:「赤肉团上有一无位真人,常从汝等面门出入。」无位真人就是生命本来,就在我们眼耳鼻舌身面前跑进跑出,只是我们不知道。所以法身就在你这个肉体上找,你能把这个找清楚,也就对了。古德还有一首偈子:

五蕴山头一段空 同门出入不相逢

无量劫来赁屋住 到头不识主人翁

我们这色受想行识五蕴之上有一段空,这空就是法身,就在我们身体上,你怎么样去求证?为什么有人用观的或者用闻的就悟道了,而我们不行?法身就在你身上,能把这个找到了,才是悟道。

进一步说,你也不要看不起这个肉体,肉体就是法身。所以永嘉禅师在《证道歌》也说,「幻化空身即法身」。因此根据大乘菩萨戒,自杀是犯了重戒,等于杀了佛、菩萨、罗汉。你的肉体就是佛的肉体,算不准你明天悟道成佛,而出佛身血是入无间地狱的罪。残害自己身体,任意糟踢自己,浪费自己生命,都是犯菩萨戒的。前面曾提过,儒家文化的《孝经》也说,「身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。」古代儒家反对佛教,其实不是反对佛法,是反对出家人,父母都不养,剃了头发出家,认为是不孝。这个观念就是要保重身体,因为身体是父母亲生育养育而来,他们希望我们能健康,你把身体毁伤了,就是不孝。又说「君子不立于危墙之下」,也是这个道理。身体虽然要保重,但是儒家的道理是「死有轻如鸿毛,有重于泰山」,看情况,该牺牲时,也义无反顾。所以中国文化关于生死之间,是有很多道理的。

懂了身与灭身不二的道理,肉身与法身一样,生与死一样,「于其中不惊不惧」,就是入不二法门。

「上善菩萨曰:身口意善为二,是三业皆无作相。身无作相,即口无作相。口无作相,即意无作相。是三业无作相,即一切法无作相。能如是随无作慧者,是为入不二法门。」能够心无碍,自然能够有善行。这位是上善菩萨,最高的善,他来说明身口意三业的不二法门。我们每人每天身口意都在造业,我们来到这世界都是光屁股来的,什么都没带,活了一辈子,要吃要喝,要揩油要骗,骗不到就凶人家。所以这世界,没有哪一个众生不是偷盗人家来生存的。强盗暗抢,皇帝明抢;小偷暗偷,做生意明偷。所以不要说自己没有造业,哪一个没有造过业?身体、嘴巴、意识都在造业,自己检查看看。像我,不要说是在弘法利世了,我为了要吃饭,只好靠卖嘴巴赚钱,比歌星还不如,也造了很多口业。你们将来也不要自以为在讲经弘法,都是活见鬼,有这观念就是造意业。自己尽量向好处做,少一点过错就了不起了,不要自命不凡。所以在我看来,诸大善人和大菩萨都和我一样,是吃开口饭的,开口饭就是卖唱的。

什么时候身口意才在造善业呢?万缘放下,一念不生,得定了。身不动,也不用吃,身就没有造业;口不动,连阿弥陀佛的阿字都不阿了,口就不造业了;意念动也不动,清净圆明,也不造业了,只有这个时候,才是真正身口意三业向善。常有人来对我说:老师,我没别的,只有对你诚心身口意供养。去你的身口意!我真答应就签个约去公证,你身子是我的了,没有你自主的份了。所以那都是骗人的,说这个话哄人就是造业。我当年跟老师学法,从来不讲这种妄语,我手边有现成的就一定供养。当年学密宗,不知道花了多少钱,今天传个法,送红包,明天传个法,又送,这供养才是真的,什么身口意供养!真正的大供养是法供养,万缘放下,一念不生,这个时候才叫身口意供养,供养佛菩萨三宝。

身口意三业,表面上与善是相对的,但是你真悟道的人,三业皆无着相。身口意自性本空的,三业本来是无作相。「身无作相,即口无作相」,白居易有首诗说,「饱暖饥寒何足道,此身长短是虚空。」这个身体本来就是空的,他用了几句诗就把佛学讲完了。

身体到了无作相境界,当然就不会造口业,不会说是非。身口意三业中,嘴巴造业的机会最多。身业只有杀盗淫三种,意业也只有贪嗔痴三种。口业有四种,妄语(譬如不想和某人打交道,他来找你,就随口说没有空,就是妄语)、恶口(骂人、挖苦人)、两舌(造是非,像是同人讲,这话只告诉你,不要告诉别人,就是两舌)、绮语(像是说些不相干、不由衷、敷衍的话,或者是说没有意义、言不及义的话,像聊天就是)。

不造口业就意无作相,这一点是很难说的。例如有人以为不说话、禁语,就可以不造口业了,可是他虽然不说话,见了别人有什么过失,那难看的脸色就摆出来了。这不仍然是在说话吗?真正禁语是要从意上去禁的。

能真正身口意三业清净了,就不止是戒了,比戒还进一步,是无作慧,是智慧的解脱。用上面的例子,看到人家做什么事,心中也不会动念,这才是解脱,是要有智慧才做得到的。这是大乘三法印的无作,前念已灭,后念不起,起了就丢,这样才是入不二法门。这是上善菩萨的境界,是真行善。你懂了上善,就会懂了密宗的上乐金刚和禅悦的道理。

一个人想要得到身体上的快感,是有好多方法的,按摩是一种方法,乃至有人捏香港脚也无比舒服。但真正的得至乐是为善最乐,上善成就了,它由内而外发出的快感是永远不退,昼夜都在快感中。那种快感是我们想象不到的,就是经上所说的,菩萨内触妙乐,是登地以后菩萨的境界。有上善、上乐、上喜的境界,才算是福报的成就。做点好事只能算是在培养福报,是福报的资粮。你想得到上乐境界,要问自己福报够吗?一身都是业怎么能得到?接下来是福田菩萨,是真正福报的成就了。这个次序排列得非常严谨的。

如是我闻。一时佛在毗耶离庵罗树园。与大比丘众八千人俱。菩萨三万二千。众所知识。大智本行皆悉成就。诸佛威神之所建立。为护法城受持正法。能师子吼名闻十方。众人不请友而安之。绍隆三宝能使不绝。降伏魔怨制诸外道。悉已清净永离盖缠。

我曾经亲自听佛这样说。那时候佛在毗耶离城的庵罗树园中,与八千大比丘在一起,还有三万二千位菩萨。菩萨们都是一切人众所熟悉的,无论道行,无论智慧都已经成就,并获得了诸佛如来的威力助持,自身也便成了护法之城。他们宣说正法的声音,如狮子一样的勇猛,遍及十方,无所不闻。众生不需吁请,便得到菩萨们的友爱慈慰;

佛国品第一:闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。

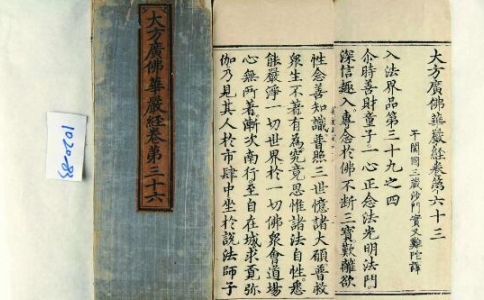

《维摩诘经》是《维摩诘所说经》的简称,也简称《维摩经》,或者也称《不思议解脱经》。此经的汉文译本有六种以上。1. 后汉灵帝中平五年(188年),由严佛调在洛阳译出,称《古维摩经》,有两卷。2. 三国时代的吴国黄武二年(233年)由支谦在武昌译出,称《维摩诘经》,有两卷。

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。皆度死地脱无挂碍不失辩才。其念及定总持诸宝悉成其所。布施调意自损戒忍精进一心智慧

无(w)上(shng)甚(shn)深(shēn)微(wēi)妙(mio)法(fǎ),百(bǎi)千(qiān)万(wn)劫(ji)难(nn)遭(zāo)遇(y), 我(wǒ)今(jīn)见(jin)闻(wn)得(d)受(shu)持(ch),愿(yun)解(jiě)如(r)来(li)真(zhēn)实(sh)义(y)。 南(n)无(m)本(běn)师(shī)释(sh)迦(jiā)牟(mu)尼(n)佛(

《维摩经》是佛教众多经典中般若部的一部大乘经教,属于真空法性部的经典。是经也称《不思议解脱经》或《维摩诘所说经》。其汉文译本比较多,有六种以上版本。我们通常读的是后秦弘始八年(406年)由鸠摩罗什在长安大兴善寺译出,称《维摩诘所说经》,也称《不思议解脱经》,共有三卷。《维摩诘经》是一部宣传大乘般若见中观思想

今日因本寺培和尚之请,得与诸山长老缙绅先生及清信士女等谈论佛法。夫佛法离四句,绝百非,超过寻伺,言语道断,不可思,不可议,微远幽深,不可摩触,如何可得而说!即此一经,亦名不可思议解脱经:理绝名相,体融言思,如何以有言有思诠表不思议法!但有四悉檀因缘故,可得而说。

在读姚秦鸠摩罗什所译的《维摩诘所说经》时, 发现其中提及直心、深心、菩提心数次,这样的现象耐人寻味。 它使人联想起净土宗所谓的 「三心」。 以下先来看净土宗的「三心」。

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》旨在阐说维摩居士所证不可思议解脱法门,故又称《不可思议解脱经》。本经以般若空思想为基准,透过维摩居士与文殊菩萨等共同讨论佛法的方式,阐扬大乘佛教的真理,说明在家信徒如何学佛修行,如何行菩萨道。此处就各品大意略述如下:

此经现存的三种译本中,以鸠摩罗什所翻译的流通最广。鸠摩罗什三藏法师(三四四~四一三),是中国四大译经家之一。东晋龟兹国(今新疆库车)人。幼年聪慧敏捷,七岁即跟随母亲一起学佛修道,曾游学罽宾、沙勒等国,遍参名宿大德,通晓大小乘一切经典。载誉归

《维摩诘经》是大乘佛教、中国佛教史上重要的经典,可以说山河大地的密意皆在此中。各种对治烦恼,解答人生疑难,寻找身心安顿,在人间欢喜修行的法门,都能在此经找到答案。《维摩诘经》一共十四品,第一品为未信者令其生信的说法,是为序分;第二品至第十二品,

①为引导“在家信众”学佛而说此经:在家人生活在充满了污染的五浊恶世,从出生到生命终结都要承受无尽的痛苦烦恼,上层享乐的人不免污浊腐化,下层受穷的人易对人生感到灰暗,所以只有靠佛的讲法,点燃心灯,获得精神上的清净安乐、光明充实。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》于公元一百年前后,广传于印度。经过八十三年后,传入中国。据历代的经录记载,本经的汉译本有七种,现存有三种。1 《维摩诘经》又称《维摩诘所说不思议法门经》、《普入道门经》、《佛法普入道门经》、《佛法普入道门三昧经》、《维摩经》。二卷或三

公元5世纪,酷爱大乘佛教典籍的鸠摩罗什,重译了《维摩诘经》,迅速使这部佛经成为两晋南北朝时期士林的“最爱”经典之一,在当时掀起“维摩诘热”。鸠摩罗什是中国最早的译经家,他对中国佛教的译经事业所作的贡献,已经无人能够代替,即使在最受推崇的“四大译经家”(即鸠摩罗什、真谛、玄奘、不空)之中,他也是当之无愧地位

《维摩诘经》被翻译的次数多达七次,这可以看出人们对《维摩诘经》的重视。现在保存的版本有三种,已经遗失的有四种。《维摩诘经》简单地总结来说,是般若性空。般若性空是一种武器,破除执着。什么样的人有什么样的执着,大体分成三种:普通人、人天,他们有什么样的执着?我执;声闻乘,缘觉乘,他们有什么执着?法执;菩萨有什么执

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

法华信仰在艺术上的表现,一开始就多种多样。早在《法华经》译为汉文以前,山东省滕县在东汉初期已经出现《譬喻品》中的“三车喻”——羊车比喻声闻乘,鹿车比喻缘觉乘,牛车比喻菩萨乘。这可能是依据民间口头传说而来的。此外,成都万佛寺出土的一件南朝刘宋元

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!