佛经是对佛教经典的一种简略说法。有广义和狭义两种。汉文佛教经典总称为“大藏经”,包括印度和中国的佛教主要著述在内。狭义的佛经专指经藏。广义的佛经总称“三藏”,佛教的圣典是“经”“律”“论”三大典藏。「经」就是梵语的义译,记载佛教始祖释迦牟尼所说的教义;「律」亦是梵语译音,是将当年的教团生活规则作为学佛的戒律;「论」是将佛教教义加以诠译。

经藏是梵文(sū-tra-pitaka)的意译,音意合译为“素袒缆藏”,指释迦牟尼诸弟子所传述的释迦在世时的说教,以及其后佛教徒称为释迦牟尼言行的著作。

根据《大乘起信论义记》卷上所载,佛陀每次说经,有时先入定;又诸经所明,皆是安心之法,依此摄心,即不散乱。若将三藏配于三学,「经」相当于「定学」。依《大乘庄严经论》所举,为对治众生疑惑,为说戒、定、慧三学,为讲说法、义,所以设立经藏,则经应为广诠三学之教。总之,佛陀说经,目的是要让众生「因指见月」,藉著经教,断除无明,找回自心本性。因此,学佛当如经首安立之「如是我闻」,必须听经闻法,理解经教,同时更要力行实践,所以经典总以「信受奉行」结尾。

佛教最早的经典是《阿含经》,但根据天台宗的说法为《华严经》,所谓「华严最初三七日,阿含十二方等八,二十二年般若谈,法华涅槃共八载」。最早传到中国的佛经是《四十二章经》,这是一部平易简明的佛教入门书。

佛教中最长的经典是《大般若经》,共六百卷,内容是阐述「空」的道理;所有经典中最短的经是《般若心经》,只有两百六十二个字,却是《大般若经》的心要。

《大般若经》与《华严经》、《法华经》、《解深密经》等,是属于义解性的经典,较常用于研究、讲说;一般信徒最常读诵的经典有:《金刚经》、《心经》、《阿弥陀经》、〈普门品〉、《药师经》、《地藏经》等;《维摩经》译文流丽优美;《百喻经》、《离睡经》、《减肥经》,善巧方便,生动有趣。

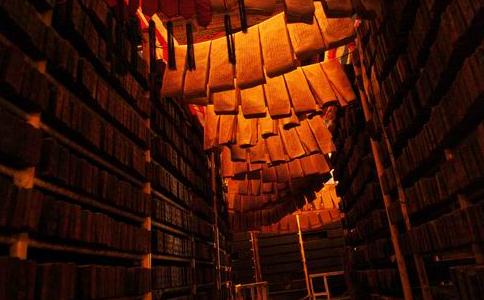

佛经的流传约经过背诵、书写、印刷三个时代。佛世时,靠口耳相传;佛陀入灭后,佛教随著弘法路线分别往南方及北方国家弘传,而在纪元一世纪的时候,南方的锡兰开始利用文字记录佛陀的教法,北方则在纪元二世纪的西北印度开始使用文字书写佛典。当时纸张尚未发明,使用最广泛的是以贝多罗树的叶子刻字,称为「贝叶经」,后来也有刻在石头上(例如房山石经)以及刻在木头上(例如木刻版大藏经),中国佛教史上第一部木刻版大藏经是刊刻于宋开宝四年的《开宝藏》。在此之前,佛经主要靠抄写来流传。

佛陀最初在印度弘化时,是以摩揭陀国语言传述,尔后有梵文记载(北传)及巴利文记载(南传)。东汉时代佛教开始传入中国,此后渐渐在中国蓬勃发展,主要得力于经典的汉译。经典最初由印度流传到中国时,由于数量有限,而且前人的翻译也不够完整,或有所出入,因此三国时代的朱士行便率先西行求法,随后陆续又有法显、玄奘、义净等高僧前往印度,完成取经的壮举,并将带回的经典译成汉文流通。其中在中国佛教史上译经最多、影响最大的四位译经家分别是:鸠摩罗什、玄奘、真谛、义净。

东晋道安大师最早把经典加以整理,并做成目录,称为《综理众经目录》,这是我国第一本佛典目录,为整饬佛典,保存佛教文化,作出开拓性的重大贡献。

《金刚经》云:「经典所在之处,即为有佛。」佛法藉著经典的流布,能令含识有情彻见本性,佛果菩提成熟圆满,即能出生诸佛。如《杂阿含经》云:「佛言:若佛出世,若未出世,此法常住,法住法界,彼如来自觉知,成等正觉。」由此可见,佛法经教对于佛弟子的重要。《涅槃经》载,佛陀在因地修行时,曾为雪山童子,为求半偈佛法真理而舍其全身,足证经法是何等珍贵。在《生经》里面,佛陀开示弟子阿难:「自求归依,以法为证,归命经典,勿求余归。」以上列举经中教示,说明人天世间,唯有佛法经典最是宝贵。

律藏是梵文(vinaya-pitaka)的意译,音意合译为“毗奈耶藏”,记载佛教僧侣的戒律及佛寺的一般清规。

律藏的内容通常分为波罗提木叉与犍度二部,包括僧团应守的禁止条文及生活礼仪规范等。在三藏圣典中,「经藏」有佛及弟子、天人等五种人说;「律藏」则「唯佛所制」。根据《四分律》记载,佛陀制定戒法,始于成道后十二年,因须提那犯了淫泆之行而起。佛陀制定戒法的本意,是专为摄僧而令正法久住,所谓「戒住则僧住,僧住则法住」,佛陀入灭二千五百多年,至今佛弟子仍能见闻佛法,即是由于佛陀「制戒摄僧」之故。中国佛教依照传承,凡经披剃出家者,必须登坛受戒,始为正式的出家人。中国依律传戒开始于曹魏正元元年(二五四),由昙摩迦罗在洛阳白马寺翻译第一本戒本《僧只戒心》,并请梵僧立羯磨法授戒,而朱士行则是中国第一位受具足戒的比丘。戒律关系著佛法命脉的维系,也就是说佛法慧命的住持,是建立在戒律之上。因此,戒律极具重要性。

有关律藏结集的因缘,根据《长阿含卷四·游行经》记载,佛陀入灭后,弟子均极悲伤,有一名曰跋难陀的比丘却兴奋地说:「那长老去世甚好,他在世时,经常拿戒律来约束我们,如今他去了,我们可以自由自在,为所欲为了。」大迦叶听后深为痛心,因此发起结集律藏,由优婆离分八十次诵出根本律法,此后由迦叶、阿难、末田地、商那和修、优婆毱多等五师相承。后经优婆毱多门下五位弟子再从八十诵律中各执所持自成一部,就是所谓的五部律,分别是:《四分律》、《十诵律》、《僧只律》、《五分律》、《解脱律》。在这五部律中,我国仅传译前四部,外加五部论,共四律、五论,为中国律宗重要的典籍。

律藏初传中国,被各家判定为小乘法门,道宣律师根据佛陀「以戒为师」的遗教,致力将戒律融小归大。他体察众生根机,认为五部律中,《四分律》最适合中国,遂以大乘教义来解释小乘律典,明其戒体,立其戒相,一统律藏,使律宗成为大乘八宗之一。

在汉译律典中,历来持诵最多,影响最大的是《四分律》,不仅是律宗所依据的根本典籍,也是中国所译各种律本中流传最广,影响最大的佛教戒律。甚至在中国所谓「律宗」,指的就是四分律宗。

《四分律》的传译,自东晋至唐朝道宣律师时,经百多年的弘宣,已经自成一宗,且因世代律师的造疏发扬,而有法砺的相部宗、道宣的南山宗、怀素的东塔宗等三派,其中以道宣的南山宗影响最大。

原始佛教的律藏,分广律、戒经、律论三类。广律有六种:《铜鍱律》、《十诵律》、《四分律》、《摩诃僧只律》、《五分律》、《根本说一切有部毗奈耶》。戒经即《波罗提木叉经》,乃汇集比丘、比丘尼所受持的禁戒条目,是僧团中半月半月所诵,汉译又称为「戒本」或「戒心」,是律藏的核心、根本,因此有谓「一切众律中,戒经为最上;佛法三藏教,毗奈耶为首」。关于律的论书,则有《毗尼母论》、《摩得勒伽论》、《善见论》、《萨婆多论》、《律二十二明了论》等五部论。

大乘佛教的第一部律藏典籍是《梵网经》,大乘律一般多散说于经论之中,少有另外编辑成律仪的专书。《梵网经》主要在说明菩萨修道的阶位及应受持的十重四十八轻的戒相。内容和小乘律不同,没有出家、在家的区别,主张众生依循共通的戒律,并以佛性的自觉为其特色。

《四分律》说:「毗尼藏者,是佛法寿命;毗尼若住,佛法亦住。」律藏是佛教的实践法门,所谓「诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教」。佛教的根本精神,就是止恶修善,戒律就是止恶修善的具体规范。三藏典籍中,律藏是保留原始佛教根本精神的圣典之一。

论藏是梵文(abhidharma-pitaka)的意译,音意合译为“阿毗达磨藏”,是对佛教教义的解说。根据《俱舍论》卷一载:「胜义的阿毗达磨系以智慧对观四谛之理,而对向涅槃之最高智慧,具有慧、无漏的意义。」也就是说,论藏旨在明示教法,引导佛子入佛知见。《大乘庄严经论》亦指出,设立论藏是为对治自心的见取,为成就慧学,为通达法、义,故知论藏实通于三学中的慧学。

佛陀的教法,经过弟子数度结集,分为经、律、论三藏。论藏约成立于公元纪年前后,此时佛教已由原始佛教进入部派佛教,并随著部派的分裂,对教理和戒律产生种种的异说和诤论,各个有力的部派都成立各自的论典,于是在二、三百年间,分初、中、后三期,完成了阿毗达磨论典七部。部派佛教完成论藏,三藏典籍至此完全成立,这是部派佛教的一大特征。

原始佛教所结集的经藏中,实际上已含有不少能归入论藏的经典,只是最初仅为简单归纳一些佛教名词,后来逐渐演成解释、论义的形式,也就是藉著往复问答以显扬教义的「论议」。论藏原本是对经典所说的要义加以分别、整理或解说,后来随著僧团的纷诤日起以及外道邪说猖狂,论藏于是负起摧伏外道,破邪显正的任务。例如:佛陀入灭后八百余年,外道纷然,异端竞起,邪辩逼真,殆乱正道,提婆菩萨于是作《百论》用以防止闲非,彰明宗义。

此外,龙树菩萨有感修行人或因内心滞惑,或生倒见,或执偏误,于是作《中论》,令离二边之相。又著《十二门论》,以「十二门入于空义」,除正面阐述佛教「缘起性空」的理论外,更针对当时印度思想界流行的胜论(主张因中无果)、数论(主张因中有果)和小乘部派佛教等做有系统的批判。乃至佛陀入灭后九百年,针对当时印度佛教界对世界本质问题,有人执空,有人说有,争论不已,于是有世亲菩萨所著作的《辩中边论》一书问世,以辩明中道和两边,目的为剔除边见,求得中道。

《百论》与《中论》、《十二门论》合称三论,为三论宗的依据论典。佛教的各个宗派中,凡是以经立宗者,如华严宗、净土宗、密宗等,皆称为经宗;以律立宗者为律宗;以论立宗者,如俱舍宗、成实宗、三论宗、法相宗等,称为论宗。

佛教的出家僧侣中,精通经、律、论三藏者,称为三藏法师;深通经藏者,称为经师;精通律藏者,称为律师,精通论藏者,称为论师;造论弘扬佛法者,称为论主或论师。佛陀曾被当代各家称为论师,佛陀十大弟子之一的迦旃延善演佛陀所说之法义,助益于弟子对佛法的理解,故称论议第一。印度佛教史上以法救、妙音、世友、觉天等四师,合称「婆沙四大论师」;大乘佛教则以马鸣、龙树、提婆、童受等四师,合称「四日论师」;龙树菩萨与世亲菩萨则有「千部论主」及「千部论师」的美誉。

论藏其实包含经藏与律藏,经、律、论三藏是佛陀的教法,是佛教的教义,是修行的指南,佛弟子依之修行,必能开发无漏智慧,获得无上涅槃妙法。

金刚经

金刚经

《金刚经》是佛教重要经典。根据不同译本,全名略有不同,鸠摩罗什所译全名为《金刚般若(bōrě)波罗蜜经》,唐玄奘译本则为《能断金刚般若波罗蜜经》, 梵文 Vajracchedika-praj?āpāramitā-sūtra。《金刚经》传入中国后,自东晋到唐朝共有六个译本,以鸠摩罗什所译《金刚般若波罗蜜经》最为流行..

华严经

华严经

《华严经》,具名《大方广佛华严经》,另称《杂华经》。目前学术界一般认为,《华严经》的编集,经历了很长的时间,大约在公元2~4世纪中叶之间,最早流传于南印度,后传播到西北印度和中印度。《华严经》是佛成道后在菩提场等处,藉普贤、文殊诸大菩萨显示佛陀的因行果德如杂华庄严,广大圆满、无尽无碍妙旨的要典。

不论是诵经还是念佛,念完后都要念一遍回向偈或回向文。即使是做完一件善事也要念回向偈或回向文。要回向到西方极乐世界去。回向的功德越多,往生的希望就越大。 回向偈和回向文有很多,可任选适合自己的

一、《地藏菩萨本愿经》,地藏菩萨本愿经,又称《地藏本愿经》、《地藏本行经》、《地藏本誓力经》。收于《大正藏》第十三册。经中记载了释迦牟尼佛在忉利天宫,为母亲摩耶夫人说法。佛在经中赞扬了地藏菩萨「地狱不空,誓不成佛,众生度尽,方正菩提」的宏大誓愿,并介绍了地藏菩萨在因地修行过程中的典型事例,如婆罗门女、光目女救度母亲的故事。

1 每天的功课以大悲咒开始,结束以礼佛大忏悔文为宜。2 念经的数量要单数,每念一遍经文都要念经文的名称,如念每念一遍《大悲咒》,就要念《千手千眼无碍大悲心陀罗尼》。

一、《般若波罗蜜多心经》:《般若波罗蜜多心经》简称《心经》,这部经很短,数百字,但佛理讲得很深,也较易读。中国有些人专门念心经,就能获得很好的成就。二、《金刚般若波罗蜜经》:《金刚般若波罗蜜经》简称《金刚经》,长度适中,佛理精深,是佛教的核心经典之一,中国佛教很多人长持此经。但需注意的是,这部经主要是佛对弟子中

如果你有去过寺庙你可能会经常看到师傅在念经,但是他们念的经文到底是什么呢?念的经文有什么作用呢?念哪本佛经有何种对应的作用呢? 众所皆知,佛经是源自于佛心,佛经的经文本身就蕴含着佛法,佛性存

1、念经的时候要“心气合一”(心与气场合为一体)“声气合一”(声音与气场合为一体)“身心合一”(身体与心合为一体),如果能做到这三合一,念诵经文的效果就会非常好。

一、抄经是将崇高的经文一字一字地抄写下来,所以先决条件是字体要写工整。二、最好是以正楷书写,虽然现在有电脑打字,但是电脑打字和用书法写的还是有所不同,所以还是要用正楷书写。

1、经典乃三世诸佛之师,如来法身舍利,亦当作真佛看,不可作纸墨等看。礼诵持念,种种修持,皆当以诚敬为主。2、必须端身正坐,如对圣容,亲聆圆音,不敢萌一念懈怠,不敢起一念分别,从首至尾,一直阅去,无论若文若义,一概不加理会。凡情妄想,卜度思量,将见亵慢之罪。

一、《地藏菩萨本愿经》 地藏菩萨本愿经,又称《地藏本愿经》、《地藏本行经》、《地藏本誓力经》。收于《大正藏》第十三册。经中记载了释迦牟尼佛在忉利天宫,为母亲摩耶夫人说法。佛在经中赞扬了地藏菩萨「

1 念某部经的时候,要学经里面是怎么发愿的,要学习跟他发愿,要观想为什么发这么大的愿。2 不起执着,没有能诵的我,也没有所诵的经,念经时读诵,你的心跟经结成一体。

《大般若经》六百卷,又称《般若经》,全称《大般若波罗蜜多经》,唐朝玄奘翻译。这是有关佛教般若类经典的汇编之著,所以卷帙浩繁。当年玄奘法师西域取经,取来此经本子有三种,后来进行翻译,碰到疑问,便就三本互校,殷勤省覆,择善而从,然后落笔,

净土三经指的是《佛说无量寿经》《佛说阿弥陀经》和《佛说观无量寿经》三部净土宗所依之经典。阿弥陀佛之梵文语译,有无量、无量光、无量寿之意,故此三部经是同指阿弥陀佛净土之经典。“净土”一词是指清净国土、庄严刹土,是清净功德所庄严的处所。因佛教有十方三世诸佛之思想,故净土亦有十方三世之多,而较为吾人熟知的有:弥勒兜率净土、药

佛教中最长的经典是《大般若经》,共600卷,内容是阐述“空”的道理;所有经典中最短的经是《心经》,只有260个字,却是《大般若经》的心要。《大般若经》,全称《大般若波罗蜜多经》,简称《般若经》。为宣说诸法皆空之义的大乘般若类经典的汇编,共600卷,包括般若系16种

关于读经的修行方式,我们一般人也会偏向两个极端。一种人,有口无心地念,完成任务式的念,念的什么?法未入心,不知道;一种人,用自己的意识心去揣测经义,合乎他心意的他赞叹,不合乎他心意的他便妄加评断。实际上,读诵式学经与思维经义式学经并不矛盾,一从定门,一从慧门。

善知识有很多种。有证德善知识,有修德善知识,有教德善知识,有悲德善知识。所有的这些善知识,首当其冲就是要有证德的,就是已经超凡证圣境的善知识,印祖就是这样的善知识。所以,在善知识的抉择上,你要抉择看谁大,这是有差别相的。他的证量大,他的智慧大,他的悲心大,他的境界大,这是有大小的,凡圣的不同。印祖是莲宗的祖师,大势至菩

首先你要知道,什么叫做殊胜加持?就是加功努力持到无我无人无众生的无上法上,就是《金刚经》讲的,无我无人无众生。殊胜就是特殊,有别于世间分别对待的,胜出我们世间下意识的对待执着的境界。我们就这样不分别去读经的时候,就已经加进去、持起来,现前已经殊胜了,你还要什么加持殊胜呢?那种有为的带有情见的殊胜,只是一种我们需要的宗教情怀

我们学习经典和读诵经典,一个是解门,解就是理解、了解、乃至研习。一个是行门,就是印祖开示的读诵,就是用佛从心地真如法性中称性流露出来的圣言量,让你没有一念妄心地去跟它对接。所有的修行法门,不管念佛、持咒、礼拜,实际上都为了一个目标,就是一行三昧。一行三昧什么意思?就是持这一个法,不断地深入,不断地加功,慢慢就会烦恼、身

论,就是诠释经典要义的。论都是在诠释佛法的甚深义理,让我们更能够明显的知道经典的要义。经,有佛说的;也有佛弟子说,为佛所印证的、所认可的。经,不是只有佛一个人说。论不一定比经的义理浅,也不一定比经的境界浅,因为很多论都是在阐述深奥的义理。所以不能认为论是菩萨或祖师撰的就比经典浅,那是错误的。

我们平时念佛经的时候,念不同的佛经要做到随文入观。当你念《金刚经》的时候,要什么?观空。观一切法如梦幻泡影,要观空。所以念《金刚经》的时候用空的心来念,心里空空荡荡,了无牵挂,无有一物。用这种空心来念《金刚经》,念着念着就容易入境界,甚至于都开悟了。

当然可以。经典,什么经典你都可以诵,但诵经不是我们的目的。我们要通过经典的内容,与自心做一个对照,从而去改变自己,向真理靠拢、向清净靠拢、向觉悟靠拢。经典是一个什么样的概念?大家都知道禅宗有一个典故,叫做“标月指”。就是当我伸出一根手指的时候,往往我们的众生就只看到眼前这根手指。其实经典就像我拿出的这一根手指,我们不能

过去,我们常听到一句话「礼多人不怪」,也经常看到许多信徒欢喜礼拜,表达他的信仰恭敬、虔诚。这原本也是没有错,但是不如法的礼拜,也是不当的。经文里说,「偷婆」(即窣堵波,梵语 stúpa 音译,安置佛陀舍利的建筑)中不应拜,也就是在塔里不拜;在大众里

经文中指出,宁可毁坏六根,也不造作诸恶,而堕入三恶道。因为六根有贪著的病,就会在生死轮迴的苦海中不断流转,故必须注重六根的修行。眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根称做「六根」,属生理的,又叫作「六色」,六根遇到外面属于物理的「六尘」(色尘、身尘、香

有人问:「佛陀会不会骂人呢﹖」佛陀不是在骂人,佛陀会教训那些愚痴的人。如:「你不知惭愧」、「你不知道苦恼」、「你愚痴」等。还有一句比较严重的话:「你是非人!」非人,就是不像个人,也就是说「你不是人」,即是邪见的邪人,不正派的人。这是很严重的一句责

原始佛教时代,佛弟子及信者往往将所听闻的教法,用诗或简短散文的形式,以口口相传的方式记忆传承。由于佛弟子各人领纳的不同,而各有其相异的思想,因此至教团成立时,如何将佛陀的教说作整理、统一,实属必要之事。经过历次的结集后,佛陀的教说渐次充实完备,

《杂阿含经》卷四中说:“如是烦恼漏,一切我已舍,已破已磨灭,如芬陀利生,虽生于水中,而未曾着水。”意思是说,这样的烦恼等有漏,一切我都已经舍弃了,已磨灭了,已破坏了,就好像芬陀利花,虽然在水中生长,而没有染着于水。

《观世音菩萨普门品》又称《观音经》、《普门品》。原是《法华经》里的一品,由于观音信仰传入中国渐次流行,所以它从汉文译本内分出来,成为便于受持读诵的单行本。本品主要宣说观世音菩萨的普门示现。长行叙述无尽意菩萨和佛的两番问答。初番问答观世音菩萨得名

这是《八大人觉经》开头的一段经文。这部经的内容,主要是佛陀教示修学佛道者,应觉知思惟的八种教法。「世间无常,国土危脆」,是佛教的宇宙观;「四大苦空,五蕴无我」,是佛教的人生观。两者合起来,即整个佛教的世界观。我们所赖以生存的世界称「世间」,世间是时间和空间所和合的世界,是变化无常、没有长久固定的形态

「生死疲劳」,我们生了要死,死了会再生,生生死死,死死生生,在五趣六道流转轮迴,辛苦又疲劳。人生就像一个车轮,在生死大海裡轮转不已,备受劳苦。「从贪欲起」,人是贪欲的奴隶,为了贪财好色、贪享受、贪世间上的功名富贵,这个也要、那个也要,这个也想、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

在《中国佛教史》中,记载了佛教最初传入中国的各种传说,但以汉明帝夜梦金人,派人赴天竺求取《四十二章经》为最权威的传入之说。史称,汉明帝永平三年,汉明帝夜梦金人,身长丈六,顶有白光,飞行于殿宇之间。汉明帝醒来之后询问群臣,自己梦中所见是什么神。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!