一部《金刚经》,说来说去,无非就是如此。面前的那个人,那朵花,你不可能让他们消失,但是,你可以观照到他们不是一种绝对孤立的存在,而是因缘和合的结果,并且不可避免地,会生老病死,在无常之中,因而,你的心可以不受他们的干扰。无论什么人,无论什么样的花,你都如此地看着,很安静地看着,心始终在自己的心里,不会被他们牵引而动荡。

我还活着,正在打字,写一本和《金刚经》相关的书,我还不算太老,有着简单而清晰的过去:生于某年某月,某年某月大学毕业,某年某月到某个单位工作,某年某月担任某个职务,等等。我有许多想法和感觉,会饿,会爱,会悲伤,会欢喜,从出生以来到此刻,我一直活在这个世界上,以“费勇”这样一个名字,还有身份,比如有一段时间我是一个老师,有一段时间我是一个媒体的管理者,我是一个男人,我出生在浙江,等等,有很多属性好像可以用来界定我。我并不虚无飘渺,从镜子里,从别人的眼神里,我很真实地看到我自己。

同时,我还和别人一起活着,无数的人和我在一起,他们或者是我的同事,或者是我的朋友,或者是我萍水相逢的人,或者是我从来不曾相遇过的人,总之,我在人类之中,是人类的一分子。无论我见到还是没有见到,所有的人都实实在在地活着。就如此刻,我可以看到窗外的孩子,看到更远处街道上的行人,男人和女人,都在向着某个方向走去。他们都很真实,我能看到他们的五官,以及他们的身高、服饰,等等。

在人之外,还有更广大的存在物,他们也很真实,我每天可以看到、听到、触摸到。比如草木,比如动物,比如河水……比如楼房,比如街道,比如汽车,比如电线杆……比如订书机,比如笔和纸,比如玻璃杯……这一切,就在我们的日常生活里,就那么存在着,没有人说他们是假的。

我能够觉知到似乎是无形的时间。因为我真切地感觉到自己在变老,真切地看到别人在变老,也看到周围的一切在变化着。

这个人活了八十岁,那个人活了三十岁。这个朝代延续了一百年,那个朝代延续了两百年。无论我自己,还是别人,都喜欢生命更加长久,喜欢自己喜欢的事物永远不会消失。每一天,你看到太阳升起,看到太阳落下,看到月上柳梢头。每一个时间的段落,都是真切的,不容怀疑。

然而,如果我对佛陀说上面这些话,佛陀会微笑,也许不说什么,但我能够感觉到他的意思,他的意思是你说的只不过是你所觉知到的,实际上,存在的真相可能是另一回事。你离觉悟的路还很远。

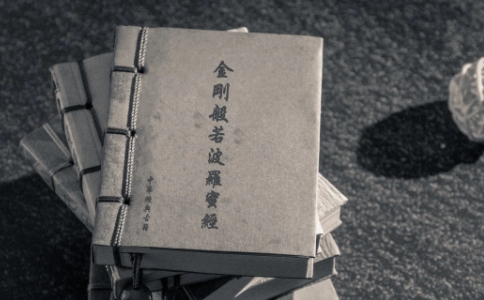

佛陀要说的是:若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。显然,我刚才讲的全部是我相、人相、众生相、寿者相,因此,我肯定不是一个菩萨。什么是菩萨呢?菩萨的梵语是“Bodhisattva”,又译为菩提萨多、菩提萨捶、觉有情、大士等。“bodhi”是智慧、觉悟的意思,“sattva”是有情众生的意思。合起来,菩萨就是觉悟了的众生。那么,我还不是一个觉悟的众生,还在迷惘的路上,所以,诵读《金刚经》是一种必要。

因为金刚经所讲,无非是:如何成为菩萨,成为一个觉悟的人。

众生何以是众生?因为没有觉悟。何以没有觉悟?因为还执著于我相、人相、众生相、寿者相。关于这四种相,字面上的意思是自我的相状、人的相状、所有生命的相状、生命延续时间的相状。如果进一步推敲,佛陀指的是,关于自我的意识,关于人的意识,关于生命的意识,关于生命延续时间的意识。佛陀认为这些意识束缚了我们的心灵,如果我们想进入自由的境界,那么,就应该摆脱这四个意识。

日本著名禅学思想家铃木大拙把“我”解释为“自我意识”,把“人”解释为“人”,把“众生”解释为“存在”,把寿者解释为“灵魂”。

丁福保的《佛学大辞典》中解释:我相,于五蕴法中计有实我,有我之所有也;人相,于五蕴法中计我为人,异于余道也;众生相,于五蕴法中,计我为五蕴而生也;寿者相,于五蕴法中计我一期之寿命,成就而住,有分限也。

六祖认为这四种相是修行人常犯的毛病,心有能所,轻慢众生,名我相;自恃持戒,轻破戒者,名人相;厌三涂苦,愿生诸天,是众生相;心爱长年,而勤修福业,法执不忘,是寿者相。

孟祥森先生把六祖的话翻译成现代文:修行的人有四种心态,心里以为有能动的主体和所动的对象之分,也就是有自我和非自我之分,因而对其他生命产生轻视傲慢的态度,这叫“自我心态”;自己以为自己能守持戒律,而轻视犯了戒律的人,叫做有人我之分的心态;厌恶生前死后的种种灾难苦痛,而一心想着上升天国,是凡夫的心态;心里贪爱长寿,为此勤做善事,烧香供佛,练功打坐,把佛家的道理把持不放,是追求长寿者的心态。

还有许多说法,在解释上有些微的差别,但基本的意思是一样的。所谓四相,从我延展到人类,再延展到一切生命,最后延展到时间,其实已经涵盖了空间与时间的一切现象。《金刚经》

里反复强调的无我相、无人相、无众生相、无寿者相,确实可以概括为“无相”。

《金刚经》里反复强调,为什么能够觉悟呢?因为无相。那么到底什么是无相?

有人从字面去理解,以为无是没有;相是相状、特质,泛指现象,连起来,无相就是没有现象的存在。许多人确实是如此理解佛教里的空无概念,以为是没有,是虚无,是不存在。因而,佛教常常被认为是一种悲观、消极的思想。而事实上,佛教里的“无”,并非“没有”,而是指一种境界,一种经验之先、知识之先的超越的境界,或者以诗意的说法:空无就是概念前的视境。赵州狗子《无门关》:“将三百六十骨节,八万四千毫窍,通身起个疑团,参个无字。昼夜提撕。莫作虚无会,莫作有无会。”无不是没有,而是一种没有受“概念”污染的“有”。也可以说:既非没有,也不是有,是一种“在”。

如果把相解释成现象,那么,所谓无相,并非要把现象虚无掉。现象是客观的存在,比如那些人、那些植物,你无法抹杀他们,即使真的消灭了他们,也无法否认他们的存在。因此,《金刚经》所说的无相,重点不在于相的有与无,而是如六祖所说,在于我们看待相的心态。无相,就是不受各种现象的牵引,不受制于对象。吴汝均编著的《佛教大辞典》:无相,不具有相对的形相,不执取对象的相对相、差别相。在这个解释里,其实包含了相的另一个意义:独立的自性。那么,无相就是:任何现象都没有独立自足永恒的自性。因为如此,我们对一切的现象都不应该执著。这就是《金刚经》昭示的最高的修心法则:对于一切的现象都能够觉知到空性的真相,从而没有任何执著,达到自由自在的心境。

一部《金刚经》,说来说去,无非就是如此。面前的那个人,不论多可恶,你没有办法让他消失,但你可以观照他这个人,观照自己何以对他厌恶,从而改变自己的态度,完全不再产生厌恶。任何一个人,无论对你做什么,你都明白不过一种因缘,一种注定会消逝的虚妄现象,不会骚扰你的心;面前的那朵花,不论多美丽,你也没有办法让它永存,但是,你可以观照到它不是一种绝对孤立的存在,是因缘和合的结果,而且不可避免地,会慢慢凋谢在无常之中,因而,你的心明白它的美一定会消失,因而不会被眼前的美所摇荡。无论什么人,无论什么样的花,一切的一切,你都如此地看着,很安静地看着,心始终在自己的心里,不被它们牵引而动荡。

原标题:《金刚经修心课》第9课:为什么你还没觉悟?因为你还执着于“相”

文章转自微信公众号:那一座庙

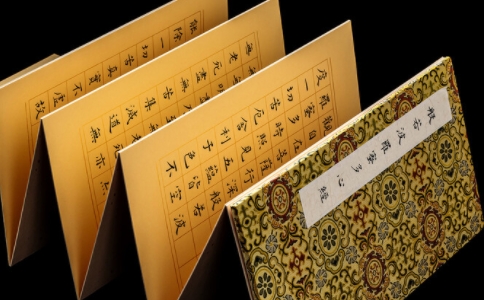

《金刚经》全文诵读拼音注音版

第一品 法会因由分 我听佛是这样说的。当时,佛祖释迦牟尼在舍卫国的祇树给孤独园,和大比丘众一千二百五十人居住在那里。那时,世尊到吃饭时身着法衣,捧着食钵,进入舍卫国都城化缘。在城内乞食,化缘完后,回到住处。吃完饭,收好法衣和食钵,洗完脚,铺好座垫就开始打坐。

姚秦.三藏法师鸠摩罗什译 序:山珍海味令我们饱,可是无量百千山珍海味不如一口空气,因为一口气不来便断命,但我们不能因此光吸空气而不吃山珍海味。读诵金刚经胜於无量百千七宝布施,我们若光只诵读金刚经而不作七宝布施,如同光吸空气而不吃山珍海味,在法海中必死无疑。

如是我闻。一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。时,长老须菩提在大众中即从座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「希有!世尊!如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。世尊!善男子、善女人

金刚经原文及译文 第一品 法会因由分 【原文】: 如是我闻:一时,佛在舍卫国祗树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。於其城中次第乞已,还至本处。饭食

《金刚般若波罗蜜经》全文注音版。

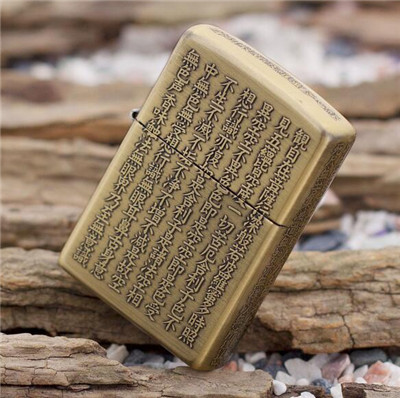

读金刚经一遍后,持此咒一遍。其功德等于读过九亿万遍,以证得性空,即同无量,惟必请师父亲授,方可持颂。《金刚经心咒》全文注音版: na mo ban ga wa dei。 南无盆嘎滑的。 zhan jia ba

第一品 法会因由分 【经文】如是我闻。一时佛在舍卫国。祗树给孤独园。与大比丘众。千二百五十人俱。尔时世尊。食时。著衣持钵。入舍卫大城乞食。于其城中。次第乞已。还至本处。饭食讫。收衣钵。洗足已。敷座而坐。【译文】我听佛是这样说的。当时,佛祖释迦牟尼在舍卫国的祇树给孤独园,和大比丘众一千二百五十人居住在那里。

第壹品·法會因由分:如是我聞。壹時佛在舍衛國。祗樹給孤獨園。與大比丘眾。千二百五十人俱。爾時世尊。食時。著衣持缽。入舍衛大城乞食。於其城中。次第乞已。還至本處。飯食訖。收衣缽。洗足已。敷座而坐。第二品·善現啟請分:時長老須菩提。在大眾中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。

我今天为什么要讲金刚经,用白话来述义呢?为要把金刚经上的妙用,移用在社会上。因离了世间上一切人事,佛法就没用处了。佛法处处是解除人生的痛苦,不论贵贱贤愚、老幼中外,是个人,就免不了自身的烦恼痛苦。

「是凡夫者」即一般人所称之凡夫。「即非凡夫」即这凡夫是假的、不真实的。众生相不可得,是无人相、无我相、无众生相、无寿者相,是空的。「是名凡夫」即姑且取名为凡夫罢了。又可解释「是凡夫者」,名为俗谛;「非凡夫者」,名为真谛;「是名凡夫

“金刚般若波罗蜜”,“金刚”,讲它的功能很厉害,就像金刚一样的。“般若波罗蜜”,这是般若(Praj& 241;ā),讲的是佛陀空性的智慧。“波罗蜜”(paramita)它的这一种般若智慧的功能,使人从生死的此岸,渡过生死的大河、烦恼的大海,进入到解脱的彼岸。这种方法就

思维的分类有很多种,有两个大的种类,一个叫逻辑思维,一个叫悟性思维。我们普通人一般在逻辑思维里面,《金刚经》所讲的道理,是把我们的逻辑思维慢慢提升(upgrade)到悟性的思维中。有人可能就问了:“有没有必要有这种提升呢?”有的。这种提升很重要,我们先

《金刚经》,来源于六百卷《大般若经》中的第五百七十七卷,仅五千余字,一般人半个小时左右可以读完。就是这么短的一部经典,却蕴含了佛经里的最高哲理,浓缩了佛法最精华的要旨。《大般若经》总共由四处十六会组成,“四处十六会”是指释迦牟尼佛总共在四个地方

善士问:《金刚经》中说佛陀是不可以去描绘的,没有相,但佛七期间,为什么要观想佛陀?法藏法师答:《金刚经》上面所提的不以音声见我,不以色见我。若以音声跟色相来见我,那就是是人行邪道。不能证如来,不能见如来。那个是就众生执著什么才是佛。

今天有人问了一个《金刚经》的问题,《金刚经》里面佛为我们说了六波罗蜜法,经常用所谓是非、即非、是名这样的一种模式,来跟我们说明金刚般若的境界。这一个模式用在六波罗蜜当中也是如此。比如第一个布施波罗蜜,那就是“所谓布施者,即非布施,是名布

明代曹洞宗的湛然圆澄禅师,会稽(浙江)人,得法于云栖袾宏禅师,三十岁悟道。先后于径山万寿寺、嘉兴东寺、云门显圣寺、金陵延寿寺、绍兴华严寺等名刹大兴弘化,以平易简明的宗风名重一时。有一次,圆澄禅师路经宝林寺,寺里正在讲说《法华经》。寺僧们看到圆澄禅师,感到机缘难得,极力邀请圆澄禅师为大家讲《金刚

居士问:《金刚经》上说:“凡有所相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”如何理解请师父开示!一如师父答:把所有的虚妄,就是一切相都是因缘和合的,所有的像都是生灭的变化的,无常的,他不是永恒不变的,所以对我们众生来说第一个就是破相证性。因为相是一个虚幻,因缘和合的假象。

《金刚经》第一分叫【法会因由分】。为什么叫“因由”?“因由”就是缘起,讲经都有序分,因由就是原因、背景、时间、地点、人物、意义等等。“因由”大多都是法会缘起,它为什么叫因由,而不叫法会缘起?它是有原因的:“万法森然曰因,一心应感曰由。”如果你要理解这两句话,你就可能会理解了。

《金刚经》最早传入中国是公元五世纪初。鸠摩罗什来到长安,他首先把《金刚经》翻译成了中文。从此之后,一直到703年义净在长安西明寺最后译出《佛说能断金刚般若波罗蜜经》,三百年间《金刚经》前后一共被翻译了六次。

很多人因为在过去受到一些其它观念的影响——《地藏经》晚上不能念啊,念《地藏经》又出现这个那个、那个这个的现象啊,人很容易被暗示,这样一讲了,他马上就出现这种状态,所以说在念经的过程当中,就很容易出现那些幻觉。如果说有那么严重的问题出现,那佛陀首先在

如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。

如何修持心经 摘自《佛经修持法》洪启嵩着 心经,是一部很短但也很深奥的经,几乎所有的学佛者都会背。 介绍《般若心经》,我不想依华严宗或天台宗的判教方式来看本经的地位。就这个时代而言,研究佛经最好的方法,是不必再用判教的方式来看,而是依佛经的方式来看。所

《心经》云:度一切苦厄。佛陀出世以解脱人类痛苦为目的,学佛修行是为离苦得乐。 学佛的人往往对苦有深刻的认识。说到苦,有身苦与心苦两种:身苦的感觉人们大致相同,就象冬天、夏天大家都会觉得天冷、

每一部经都有它的作用,那么,《心经》有什么作用呢?教下讲是破三障:报障,业障,烦恼障。我们人活在世上,所遭受到的一切灾难困苦,心内各种各样的无名烦恼,都是由这三障带来的。所以,只有破了三障,才能度一切苦厄。下面我们把这三障具体地解释一下。

增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二

在生活中,当我们遇到烦恼时,往往责怪外境,而很少有人懂得去反省自己的内心,其实心才是一切烦恼的根源。佛法说“一切唯心造”,我们拥有什么样的心态,就会出现什么样的世界。

「四安乐行」出自第十四品〈安乐行品〉。就是说修持《法华经》,能获得四种安乐:一、身安乐行。二、口安乐行。三、意安乐行。四、誓愿安乐行。有了这四种安乐行,才能安住在慈悲喜舍中。经言:「常乐柔和忍辱法,安住慈悲喜舍中。」佛陀开示我们,身体要远离杀、

佛陀说,如果有人想要舍离懈怠心,应当用心听《妙法莲华经》。听闻此经后,再如理思维,这样就可以接近诸佛的智慧。聆听《法华经》的功德尚且不可思议,何况受持、读诵。在经文中,佛陀宣说了许多念诵《法华经》的功德利益,在此略说六种。

古代多位译经家翻译过《般若心经》,流通最普及的版本就是唐朝玄奘大师(唐·三藏法师)翻译的。唐三藏不是《西游记》里的那个唐三藏,有部真的《西游记》叫作《大唐西域记》,是由玄奘大师作的。小说的《西游记》大家都看过,真的《西游记》却不一定人人都知道。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!