在中国禅宗发展史上,以神秀为代表的北宗曾长期流行以长安和洛阳为中心的北方地区,影响很大。唐后期以后,慧能创立的南宗迅速风行全国,发展成禅宗的主流,北宗逐渐衰微。与此相应,禅宗的史书、禅法论著,也多是南宗的著述,而北宗的史书文献在进入宋以后渐渐湮没无闻。本世纪二十年代以后,中日学者从敦煌遗书中发现了大量早期禅宗文献,其中关于北宗的史书以唐净觉的《楞伽师资记》、杜 的《传法宝纪》二书最为有名,从中可以了解禅宗早期的历史和北宗对禅法的主要主张。

本文据有关资料对《楞伽师资记》的作者净觉(683-?) 的生平事迹作了考察,并对他所著的《注般若波罗蜜多心经》的思想作了分析介绍。所用《注般若波罗蜜多心经》的本子是敦煌名士任子宜于1935年在敦煌千佛山之上寺发现的,史学家向达1943年曾目睹并在《西征小记》的文章中向世人介绍过,现保存在敦煌县博物馆中。

本文对净觉的家世及出家前后师事神秀、慧安、玄赜的经历等作了考证。说净觉在太行山灵泉谷写了《楞伽师资记》,此书是在继承其师玄赜《楞伽人法志》的基础上写的。净觉在此另著有《金刚般若理镜》一卷,久佚。开元十五年 (727) 他应请到金州注释《般若心经》,此即《注般若波罗蜜多心经》。

笔者在净觉《注般若心经》思想的介绍中,认为他对经文的注释,可看作是他对禅法的理论主张。净觉据般若空思想,对世俗世界及其一切观念、言教作了彻底的否定,认为最高的认识境界是在精神上达到「空无所得」,由此而得超凡入圣的至上智慧。本文又通过分析认为,净觉据中观「不二」法门,主张出世与入世相通,说「生死性即涅盘」,众生可在现实生活中修证成佛。这种主张接近南宗的禅法理论。文后所附《注般若波罗蜜多心经》全文,是以敦煌博物馆所藏抄本 (编号七七) 为底本,参考敦煌文书斯坦因4556号 (藏伦敦大英博物馆) 的照片和日本柳田圣山的校本 (载其《初期禅宗史书的研究《而校订的)。本文的发表,将为研究禅宗早期历史和思想,提供新的资料。

敦煌县博物馆所藏七七号抄经原是已故敦煌县名士任子宜所有。1943年历史学者向达到敦煌访查古写经时,曾从任子宜处见过这个抄本。他在1950年发表的《西征小记》中对此作了报导,说在这个抄本上有《菩提达摩南宗定是非论》、《南阳和上顿教解脱直了性坛语》、《南宗顿教量上大乘坛经》及净觉《注般若波罗蜜多心经》(原文「般若」上误加「金刚」二字)。(1)净觉《注般若心经》迄今共发现两个抄本。敦煌县博物馆所藏者为第一个抄本。

1954年,日本学者竺沙雅章在京都大学人文科学研究所收藏的伦敦大英博物馆的敦煌写本微缩胶卷中,发现了净觉《注般若心经》的另一个抄本,编号是斯坦因四五五六。此抄本首缺,字迹也不甚清晰(报导见1958年10月日本《佛教史学》第七之三)。

向达在任子宜处看到前述抄本时,曾把净觉《注般若心经》抄出。此后,向达的抄本经外国学者抄传到国外,辗转传到日本。柳田圣山以斯坦因本为底本,参照向达手抄本作了校勘,并详加注释,发表在1967年由法藏馆出版的《初期禅宗史书的研究》的「资料的校注」之中。可见,敦煌县博物馆所藏净觉《注般若心经》(下称敦博本)在没有正式发表以前,已通过向达的抄本为部份学者所知。但这里所发表的净觉《注般若心经》是笔者的新校本,是以敦博本为底本,既参照了斯坦因原本,又参考了柳田校本而校出的。柳田圣山教授的校勤成果,被充分吸收。

关于净学的事迹,一般佛教史书无载。从敦煌文书中发现的净觉的另一部著作《楞伽师资记》的自序、这里发表的《注般若心经》前面的李知非的「略序」,以及《全唐文》卷三二七所载王维的《大唐大安国寺故大德净觉师碑铭并序》三个资料,记载了净觉生平的部分情况。

净觉,俗姓韦。李知非「略序」说其祖是「道遥公」之后。北周韦 (502~578),京兆杜陵(治今西安市南)人,为北周名将韦孝宽之兄,周明帝赐号「逍遥公」。周武帝以佛、道、儒、三教不同,诏韦 辨其优劣。「 以三教虽殊,同归于善,其□似有深浅,其致理如无等级」,及著《三教序》奏上,帝览而称善(《北史》卷

(1)此文后收入三联书店1957年版《唐代长安与西域文明》。(六十四本传)。武则天时任司属卿(宗正卿)的韦思谦,「其先自京兆南徙,家于襄阳」(《旧唐书》卷八十八本传),就是韦 的后裔。其子承庆、嗣立皆在武则天,唐中宗时受到重用。《旧唐书》卷八十八「韦嗣立传」载:嗣立与韦庶人宗属疏远,中宗特令编入属籍,由是顾赏尤重。尝于骊山构营别业,中宗亲往幸焉,自制诗序,令从官赋诗,赐绢二千匹。因封嗣立为逍遥公,名其所居为清虚原幽栖谷。

《通监》卷二百九载:嗣立与周高士韦 同族,赐爵逍遥公。嗣立,皇后之疏属也。

这里提到的韦庶人即唐中宗的皇后韦氏,因效仿武则天垄断朝政,毒死唐中宗,唐隆元年(710)被临淄王李隆基(后为玄宗)率兵所杀,追贬为庶人。韦承庆、嗣立之子皆见史传,并没有出家为僧者,因此,净觉很可能属于他们的孙辈。王维《碑铭》说净觉是「孝和皇帝庶人之弟」,自然不是亲弟,而原是「宗属疏远」之弟。然而在韦后专权之时,「树用亲党,广纳货赂」,沾亲带故者自不必说,甚至「臧获屠贩之类,累居荣秩」(《旧唐书》卷五十一「韦庶人传」)。净觉正是在这个时候出家为僧的。

王维《碑铭》说:中宗之时,后宫用事,女谒 盛,主柄潜移。戚里之亲,同分 组,属籍之外,亦绾银黄。况乎天伦,将议封拜,促尚方令铸印(原「尚」作「上」),命尚书使备策。诘朝而五土开国,信宿而驷马朝天。禅师叹曰:昔我大师尚以菩提释位,今我小子欲以恩泽为侯。仁远乎哉,行之即是。裂裳裹足以宵遁,乞食糊口以兼行,入太行山,削发受具,寻某禅师故兰若居焉。

李知非「略序」说:其禅师年二十三,去神龙元年在怀州太行山稠禅师以杖解虎斗处修道,居此山注《金刚般若理镜》一卷。其灵泉号『般若泉』也。

看来这两个记载说的是同一个时间的同一件事。据此,净觉在唐中宗复位的神龙元年(705)为逃避从韦后封官授爵的恩荣,到怀州(治今河南沁阳)太行山的北齐僧稠(480~560)曾住过的地方出家修道。《续高僧传》卷十六「僧稠传」载,北齐文宣帝天保三年(552)为僧稠在邺城西南八十里龙山的南边建云门寺,请他居住。并引《云门象图》的记述,说僧稠「解 虎之斗情,禁稍养之深毒。」可见净觉修道的地方就是属于太行山脉的龙山的云门寺旧址,在今河南安阳县西南的宝山。神龙元年(705)净觉年二十三。可见他生于唐高宗永淳二年(683)。大概从北周逍遥公韦 以来,韦氏家族就信奉佛教。在净觉出家之前,已经奉佛学禅了。据《楞伽师资记·序》(2),记载武则天大足元年(700),净觉在东都洛阳「遇大通和上讳秀,蒙授禅法,开示悟入,似得少分。每呈心地,皆云努力」。四年后,神秀去世。由此可知,净觉在到太行山出家为僧之前,已经从神秀接受北宗禅法。太行山「灵泉」(般若泉,《楞伽师资记》的「太行山灵泉谷」当为同地)距洛阳不远。看来净觉有时也离开此地回到洛阳。《楞伽师资记》自序说:有安州寿山大和上讳赜,俗姓王,太原祁县人也。因高祖作牧,生在云梦之泽,是 州东山忍大师传灯弟子也。……大唐中宗孝和皇帝景龙二年,有□召入西京。便于东都广开禅法。净觉当即归依,一心承事,两京来往参觐,向经十有余年,所呈心地,寻已决了。祖忍大师授记云;安州有一个,即我大和上是也。

李知非「略序」说:净觉……先是荆州秀大师门人,复是洛洲嵩山禅师足下,又是安州寿山赜大师传灯弟子。古禅训曰:宋太祖时,求那跋陀罗三藏禅师以《楞伽》传灯,起自南天竺国,名曰南宗。次传菩提达磨禅师,次传可禅师,次传粲禅师,次传蕲州东山道信禅师,远近咸称东山法门也。次传忍大师,次传秀禅师、安禅师、赜禅师。此三大师,同一师学,俱忍之弟子也。…… 其赜大师,所持摩纳袈裟、瓶钵、 杖等,并留付嘱净觉禅师。比在两京,广开禅法,王公道俗,归依者无数。弘忍(601~674)的著名弟子有十一个,其中的潞州法如、荆州神秀、安州玄赜、嵩山慧安(老安、道安)、资州智诜及南宗创始人韶州慧能等人最为有名。净觉 (2)柳田圣山《初期禅宗史书的研究》附录资料。此书1967 年由法藏馆出版。

在景龙二年(708)师事玄赜之前,除从神秀受传禅法,还师事过嵩山慧安。

慧安(582~709),《宋高僧传》卷十八、《景德传灯录》卷四都有传,另《全唐文》卷三九六有宋儋撰的《嵩山会善寺故大德道安禅师碑铭》。他师事弘忍的时间,《宋高僧传》、和《传灯录》讲是在「贞观(627~649)中」,是不可能的。据《传法宝纪》,道信死于永徽二年(651),弘忍才嗣法传禅。慧安只能在此之后从弘忍学禅,而此时慧安已经七十多岁被人称为老安。此后游历终南山、滑台,久视元年(700)与荆州神秀、安州玄赜,随州玄约一起应武则天之诏请入京。慧安经常住的地方是嵩山少林、会善二寺。在神秀去世时(706),慧安曾回家乡荆州,去过当阳玉泉寺。此年受中宗赐的紫袈裟,并应请入京受供养三年。景龙三年(709)死于会善寺。慧安的禅法虽属北宗,但与神秀有所不同,据《圆觉经大疏钞》卷三之下,剑南成都府保唐寺无住的禅派就起源于慧安。原来慧安有一在俗弟子陈楚章(或作璋),授禅法于无住;无住虽又从无相(金和尚)受法,但其禅法与无相有异,主张「教行不拘而灭识」,即不要一切修行仪式,认为「礼忏转读,画佛写经」皆是「妄想」所为;又认为「起心即妄,不论善恶」,「无忆无念即真,忆念即妄」。《历代法宝记》也说陈楚章「说顿教法」。《传灯录》卷四载,坦然、怀让到嵩山参慧安,问「如何是祖师西来意」,答曰:「何不问自己意」,「当观密作用」;当问:「如何是密作用」时,慧安「以目开合示之」。意为应自悟本性。《宋高僧传》卷九「怀让传」说:怀让受慧安启发而南下曹溪师事慧能。看来慧安的禅法比较接近于南宗的顿教禅法。

关于净觉最钦敬之师玄赜,除前面介绍的资料外,所知甚少。从净觉《楞伽师资记》所引的资料来看,他是在玄赜所撰的《楞伽人法志》的基础上写的。玄赜在《楞伽人法志》中以《楞伽经》为心要,说他是在咸亨元年(670)到双峰山师事弘忍的,「首尾五年」,「蒙示《楞伽》义云;此经唯心证了知,非文疏能解」,又记载弘忍死前说的话:「如吾一生,教人无数,好者并亡。后传吾道者,只可十耳。我与神秀论《楞伽经》,玄理通快,必多利益……」,又对玄赜说:「汝之兼行,善自保爱,吾涅盘后,汝与神秀,当以佛日再晖,心灯重照。」从这些记述,可知玄赜是以与神秀共承弘忍之后自许的。

净觉在玄赜门下十有余年,即从景龙二年(700)到开元六年(718)以后。在这期间,他除来往于长安、洛阳之外,还曾回到大行山灵泉谷,《楞伽师资记》署名是:「东都沙门释净觉居太行山灵泉谷集」,就是个证明。此书记载:「唐朝荆州玉泉寺大师讳秀,安州寿山寺大师讳赜,洛州嵩山会善寺大师讳安,此三大师,是则天大圣皇后,应天神龙皇帝、太上皇,前后为三主国师也。」按睿宗自尊为「太上皇」是在先天元年至开元四年死为止(712~716),死后才有「睿宗」的庙号。据此,《楞伽师资记》是净觉在这四年之间写于太行山灵泉谷的。

开元十五年(727),金州司户尹玄度、录事参军郑暹等,「于汉水明珠之郡」,请净觉注释《般若心经》。在这期间,「皇四从伯中散大夫行金州长史」李知非「每亲承妙决谛观奥义」,看来与净觉相处十分亲密。对于李知非「略序」中的这段记述如何理解?

唐代金州属山南西道,在今陕西南部的汉水流域,治所在西城(今安康)。所谓「汉水明珠之郡」,即指金州,实即治所西城。唐代有时改郡为州,有时改州为郡。柳田圣山以为「汉水明珠之郡」在今「陕西宁羌州沔县之西部」( 1967法藏馆出版《初期禅宗史书的研究》第二章第六节),又不知其所据。金州有户不到二万,按《旧唐书·职官志》属于「下州」,应有刺史一员,别驾一人,长史一人(正六品上),司马一人,录事参军事一人(正八品上)及司户、司法等各一人(正八品下)。李知非是「皇四从伯」,意为与中宗、睿宗(二人是兄弟)是从兄弟关系,是玄宗的从伯父(排行四),其事迹不见史传。「中散大夫」属正五品上。李知非与金州司户、录事参军是净觉的信徒和供养者。净觉注《般若心经》时年已四十五岁。

李知非「略序」说玄赜将衣□「并留付嘱净觉禅师」,是否可信?已不可考。这种说法虽为早期禅宗师资传衣说,但不能看成是祖统说。从净觉《楞伽师资记》来看,他虽以神秀、玄赜、慧安「俱承忍禅师后」,实际以神秀为六祖,又以普寂、敬(景)贤、义福、惠福「俱承大通(神秀)和上后」。这与神会的祖统传衣(传「祖传袈裟」,据称是达摩的袈裟)说,是不可相提并论的。

王维的《碑铭》称净觉是「大唐大安国寺故大德净觉师」。大安国寺是睿宗舍即位前的旧邸建造的,曾在这里从崇业受菩萨戒(《宋高僧传》卷十四)。净觉何时入住此寺,何时去世,不得其详。

净觉的著作,迄今只知有三种:(1)《金刚般若理镜注》一卷,已佚。(2)《楞伽师资记》一卷,胡适于1926 年从敦煌遗书中发现三种抄本(斯坦因二0五四、四二七二和伯希和三四三六),交朝鲜人金久经校刊出版,金后又重加校订,收入1934年于沉阳出版的《姜园丛书》之中。日本矢吹庆辉1930年发现第一种,在《鸣沙余韵》(1930年岩波书店出版)中影印介绍,后以此为底本,校之以金氏本,收在《大正藏》第八十五卷之中。以上诸本的序文皆首缺。

1954年筱原寿雄在《内野台岭先生追悼论文集》中发表了用以上诸本重加校订并作注释的《楞伽师资记校注》。1967年柳田圣山在《初期禅宗史书的研究》(法藏馆版)的书后,所附资料中,吸收以往成果,又利用田中良昭新的发现(伯希和三二九四、三五三七),发表了新校订的《楞伽师资记序》,补上卷首所缺一百六十余字。这部分记述净觉师事神秀、玄赜事□,十分重要。此后,柳田又校勘、日译了此书全文(《初期的禅史ⅰ》,1971年筑摩书房版)。《楞伽师资记》是净觉站在北宗的立场所写的早期禅宗的史书。因重视《楞伽经》对禅法的指导意义,以此经的译者刘宋的求那跋陀罗为初祖,此后是菩提达摩、惠可、僧粲、道信、弘忍和神秀、玄赜、慧安以及普寂、敬贤、义福、惠福,记述八代十三人的详略不同的传记,从所引证看,是直接吸收道宣《续高僧传》和玄赜《楞伽人法志》的资料而写成的。引用经典很多,除《楞伽经》外,尚有《华严》、《般若》、《法华》、《金光明》、《维摩》、《涅盘》、《无量寿》等经及《大智度论》、《中论》等,对传为达摩述的《二入四行论》(《略辨大乘入道四行,弟子昙林记》)以及弘忍《修心要论》(未引题目)等也加以引述。在道信章引其《入道安心要方便法门》竟达全书的五分之二篇幅。本书对研究早期禅宗祖师及北宗的禅法主张有很大参考价值。(3)《注般若波罗蜜心经》一卷。

《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。现以唐代三藏法师玄奘译本为最流行。整段话的概略意思是“透过心量广大的通达智慧,而超脱世俗困苦的根本途径”。

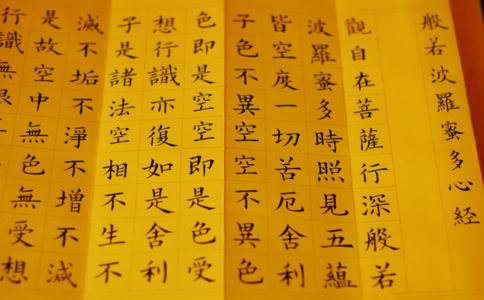

心经原文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

常诵心经的好处:增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十二年般若谈的精华,即阐明宇宙人生缘起性空的原理……

【观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。】心经何故无如是我闻、一时、佛在某处等六种成就,以证明是佛说呢?唐朝唐太宗时,有一位国师名玄奘法师,在家姓陈,十二岁时跟随哥哥出家,出了家后,读一切经典,有些经典是鸠摩罗什法师翻译,有些经典是别的法师翻译,他对有些语句生疑,很想到印度取经,后来在四川成都挂单,遇到一位老和

回向文1:1、如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。祈求阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨等诸佛菩萨、慈悲作主,超拔他们,令业障消除,离苦得乐,往生净土。弟子__真心求忏悔(三称磕头)

《般若波罗蜜多心经》全文完整注音版。

般若波罗蜜多心经原文 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时(运用智慧观察),照见五蕴皆空(了知身心俱空),度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受想行识亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色香声味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明

心经讲解

(1)上香 香赞 炉香乍爇,法界蒙熏,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)(2)礼拜 鞠躬或叩拜:礼敬之时,须恭敬至诚。也可默念:能礼所礼性空寂,感应道交难思议,我此道场如帝珠,一切如来影现中。

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。

“色即是空”是《心经》里的一句话,色即是空后面还有一句是“空即是色”,是说所有的色法。我们来举个例子来说明……比如一张桌子,看起来有这个色相,可是如果你用佛法的角度来看:第一,桌子是颗粒微尘所构成的,没有真实的东西。第二,这张桌子是无常的,就算五年、十年、一百年、一千年都不会坏,可是终究有一天还是会坏,因为它的本质

“心”,在《心经》中有诸多含义,如心脏、核心、常住真心等。中国人喜欢简略,往往称《般若波罗蜜多心经》为《心经》,在经题中略称“心”,是为了凸显此经的重要性,就好比“心脏”对人的意义一样,是至关重要的。佛陀一生说法四十九年,二十二年谈般若,足以见得,般若部是佛法的核心,般若部的核心即是《大般若经》,《大般若经》的核心即是

话说玄奘大师来到四川益州,挂单在空惠寺,在那里遇到了一位生病的出家人,大师悉心照顾。一次交谈中,大师提起自己将去天竺等国学法取经之事。那位僧人听后慨叹说:“为了求法而不顾个人安危,真是非常少见。但天竺路途遥远,总在十万里以上,路上有流沙、深水,漫无人迹,只有

外国人他虽然不了解《心经》的意思,但他按照《心经》的音节一直这样持诵下去,绝对比我们理解意思的人修行速度快得多,也高妙得多。比如说咒语都是印度的梵音。在印度人眼中,我们就是外国人。我们现在持咒难道就不起作用吗?不仅有作用,而且好像持咒的感应和摄受力更大一些呢。

“受蕴”是以领纳为义。当眼耳鼻舌身五种感官,感受到外面的色声香味触这五尘境界,继而产生眼耳鼻舌身五识。如果感受到自己喜欢的境界,那就是顺境,顺境会让人产生贪爱之心;如果感受到自己讨厌的境界,那就是逆境,逆境会让人生起嗔恨之心。当然也会有既不喜欢也不讨厌的境界,这种即是中性的感受。受蕴是人对客观环境的一种情绪

观自在菩萨即是通过闻思修三慧的修持,证得实相智慧,而得大自在。菩萨的修持纲要是六度法门,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。梵语中称六度为“六波罗蜜”。此地经文中讲:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时。”“行”与“深般若”即是指菩萨所修学的六波罗蜜法。“行”是指的前五度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定),“深般若”是指最后的

《心经》的人题是“唐三藏法师玄奘译”。“唐”即唐朝,是翻译这本《心经》的年代。“三藏”是指法师的学识。“藏”是含摄之义,“三藏”即经、律、论三藏。所谓的“经藏”,即记载了释迦牟尼佛及其弟子等的言教,所阐述的是佛教的根本教义戒、定、慧三学。

诵《心经》有什么好处?第一点好处:“是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。”所以诵这个《心经》可以得到佛菩萨的加持,三宝的加持,可以解除我们心中的痛苦。我们自己办不到的事情,能得到佛菩萨的加持,助我们一臂之力,能得到心灵的安慰。这个在佛法当中来讲这是小利益。

《心经》中有这样四句话:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。”实际上这四句话是佛祖讲给四种不同的人听的。 第一句:“色不异空”,是讲给凡夫听的。凡夫执着一切都是实有。凡夫把自身的眼耳鼻舌身意当作真实的,眼睛看到的、耳朵听到的,都认为是真实的。实际上眼耳

佛教徒读《心经》,社会人士也读《心经》,《心经》在中国的影响很大。《心经》中的名句很多,其中“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色”,可以说是名句中的名句。也是非常深奥的一句话,也是整卷《心经》的中心思想。

《大宝积经》,共一百二十卷,是一部丛书体裁的经集,收在《大正藏》第十一册。玄奘在示寂前一年(663)曾试译过几行,因为体力不支不得不停顿下来。菩提流志从神龙二年(706)开始编译,历时七载,在先天二年(713)完毕,完成了玄奘未尽的伟业。他利用《宝积经》

《圆觉经》,是描述如来境界、阐扬诸法实相、彰显圆满觉性的重要经典,素有『三藏十二部的眼目』之称。经文阐述了一切法都是圆觉妙心的显现,每一法都周遍法界,觉性同样也是周遍法界、无处不在、无时不有的道理。指出:众生与佛,觉性平等,没有差异,只是因为

这首偈的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到论议人时,就会发愿,希望一切众生都能够以佛陀的正法,摧伏外道的邪见和论议。见论议人:“论议”是说通过问答的形式等,分别阐述诸法的义理。其目的是使对方了解论理,明了法义,重在显明真理。佛在世时,比丘们常常就某一义理或论题等展开论议。著名的迦旃延尊者就是因为思惟敏捷,辩才无碍

这一愿的大意是说:当菩萨(发大心的修行者)见到身无铠甲、手无兵仗的军人时就会发愿,希望所有的众生,都能永远舍离不善的身口意三业,趣于善道。见无铠仗:“铠”即铠甲。古时战斗中穿戴的铠甲战衣,可以防身。“仗”是弓、矛、剑、戟等兵器的总称,即兵仗、器仗。

此时世尊思维此梵志性格儒雅纯善质直,常为了求知而来请问,不是来惹麻烦的。他如果要问应当随意回答。佛就说:犊子。善哉善哉。随意提问吧,我会回答的。

这时世尊告诉憍陈如:色是无常。因灭色而获得解脱常住之色,受想行识也是无常。因灭此识而获得解脱常住之识。憍陈如。色即是苦,因灭此色而获得解脱安乐之色,受想行识也是如此。憍陈如。色即是空,因灭空色而获得解脱非空之色。受想行识也是如此。

居士问:《金刚经》上说:“凡有所相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”如何理解请师父开示!一如师父答:把所有的虚妄,就是一切相都是因缘和合的,所有的像都是生灭的变化的,无常的,他不是永恒不变的,所以对我们众生来说第一个就是破相证性。因为相是一个虚幻,因缘和合的假象。

迦叶菩萨说:世尊。一切法的意思不确定。为什么呢?如来有时说是善不善。有时说为四念处观。有时说是十二入。有时说是善知识。有时说是十二因缘。有时说是众生。有时说是正见邪见。有时说十二部经。有时说即是二谛。

善男子。虚空之性非过去非未来非现在。佛性也一样。善男子。虚空非过去,因为无现在。法如果有现在则可说过去,因无现在所以无过去,也无现在,因为无未来,法如果有未来则可说现在,因无未来所以无现在也。

《宝积经》与《般若经》、《大集经》、《华严经》、《涅槃经》,并称为大乘佛教经典『五大部』,在佛教史上具有极其重要的地位。该经以大乘经典的『空观』思想为基础,累积了《阿含》以来的佛陀教义,同时,也强调『无我』的思想与瑜伽的修行等,是中观学派及唯识学派共同尊奉的经典。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!