菩萨住于梵行,住于此经,久修善法。

【善男子。云何菩萨摩诃萨梵行。善男子。菩萨摩诃萨住于大乘大般涅盘。住七善法得具梵行。何等为七。一者知法。二者知义。三者知时。四者知足。五者自知。六者知众。七者知尊卑。】

佛说,菩萨梵行;即菩萨住于此经,修七种善法,具足梵行。七种善法为,知法、知义、知时、知足、自知、知众、知尊卑。具体如下:

【善男子。云何菩萨摩诃萨知法。善男子。是菩萨摩诃萨知十二部经。谓修多罗祇夜授记伽陀优陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽阇陀伽毗佛略。阿浮陀达摩。优波提舍。善男子。何等名为修多罗经。从如是我闻乃至欢喜奉行。如是一切名修多罗。何等名为祇夜经。佛告诸比丘。昔我与汝愚无智慧。不能如实见四真谛。是故流转久处生死没大苦海。何等为四。苦集灭道。如佛昔日为诸比丘说契经竟。尔时复有利根众生。为听法故后至佛所。即便问人。如来向者为说何事。佛时知已。即因本经以偈颂曰

我昔与汝等 不见四真谛 是故久流转 生死大苦海

若能见四谛 则得断生死 生有既已尽 更不受诸有

是名祇夜经。何等名为授记经。如有经律如来说时。为诸天人授佛记别汝阿逸多。未来有王名曰蠰佉。当于是世而成佛道。号曰弥勒。是名授记经。何等名为伽陀经。除修多罗及诸戒律。其余有说四句之偈。所谓

诸恶莫作 诸善奉行 自净其意 是诸佛教

是名伽陀经。何等名为优陀那经。如佛晡时入于禅定。为诸天众广说法要。时诸比丘各作是念。如来今者为何所作。如来明旦从禅定起。无有人问。以他心智即自说言。比丘当知。一切诸天寿命极长。汝诸比丘。善哉为他不求己利。善哉少欲。善哉知足。善哉寂静。如是诸经无问自说。是名优陀那经。何等名为尼陀那经。如诸经偈所因根本为他演说。如舍卫国有一丈夫罗网捕鸟得已笼系随与水谷而复还放。世尊知其本末因缘。而说偈言

莫轻小恶 以为无殃 水渧虽微 渐盈大器

是名尼陀那经。何等名为阿波陀那经。如戒律中所说譬喻。是名阿波陀那经。何等名为伊帝目多伽经。如佛所说。比丘当知。我出世时所可说者名曰契经。鸠留秦佛出世之时名甘露鼓。拘那含牟尼佛时名曰法镜。迦叶佛时名分别空。是名伊帝目多伽经。何等名为阇陀伽经。如佛世尊本为菩萨修诸苦行。所谓比丘当知。我于过去作鹿作罴作獐作兔。作粟散王转轮圣王龙金翅鸟。诸如是等行菩萨道时所可受身。是名阇陀伽。何等名为毗佛略经。所谓大乘方等经典。其义广大犹如虚空。是名毗佛略。何等名为未曾有经。如彼菩萨初出生时。无人扶持即行七步。放大光明遍观十方。亦如猕猴手捧蜜器以献如来。如白项狗佛边听法。如魔波旬变为青牛。行瓦钵间。令诸瓦钵互相振触无所伤损。如佛初生入天庙时令彼天像起下礼敬。如是等经名未曾有经。何等名为优波提舍经。如佛世尊所说诸经。若作议论分别广说辨其相貌。是名优波提舍经。菩萨若能如是了知十二部经。名为知法。】

一为知法;是菩萨知佛三藏十二部经。即契经、重颂、授记、颂偈、无问自说、因缘、比喻、本事、本生、方广、未曾有、论义。具体来讲,契经;从如是我闻至欢喜奉行这种格式的经典。重颂经;佛告诸比丘等义,为重此义,以偈颂曰格式的经典。授记经;经律中有授记内容的经典;如阿逸多于未来世而成佛,号曰弥勒。颂偈经;用偈语表述经律内容的经典。无问自说;佛从禅定起,无人请法而自向大众说法的经典。因缘经;佛根据众生根基因缘而说法,如为捕鸟人说莫轻小恶等经典。比喻经;佛说戒律等法,用世间各种事例做比喻的经典。本事经;如佛所说,比丘当知,我出世时说法名曰戒经;迦叶佛时说法名曰分别空等,都是佛说经典,名字不一样。本生经;菩萨修诸苦行,化入六道众生,如作兔、鸟、天王等经典。方广经;大乘经典义如广大虚空的经典。未曾有经;世间凡人中根本不能有也从来没有发生过的事,在佛那里却有,又实际发生的事;如菩萨降生,无人扶持,即行七步等经典。论义经;为说明经义而作议论,又分别广说的经典。

【云何菩萨摩诃萨知义。菩萨摩诃萨若于一切文字语言广知其义。是名知义。】

二为知义;是菩萨于一切语言文字中广知其义。广知是依语言文字,又离语言文字;如只可意会不可言传的禅义、法味、证悟境界等。

【云何菩萨摩诃萨知时。善男子。菩萨善知如是时中任修寂静。如是时中任修精进。如是时中任修舍定。如是时中任供养佛。如是时中任供养师。如是时中任修布施持戒忍辱精进禅定具足般若波罗蜜。是名知时。】

三为知时;是菩萨根据时代、时间要求,做好修行安排。什么时间修寂静、修精进、修舍定,修供养、修布施等。

【云何菩萨摩诃萨知足。善男子。菩萨摩诃萨知足。所谓饮食衣药行住坐卧睡寤语默。是名知足。】

四为知足;是菩萨在饮食、衣服、医药上等要知节俭,在行住坐卧睡语时要自省,不要干扰到他人或让他人生烦恼。

【善男子。云何菩萨摩诃萨自知。是菩萨自知我有如是信如是戒如是多闻如是舍如是慧如是去来如是正念如是善行如是问如是答。是名自知。】

五为自知;是菩萨自知自己是干什么的,知方向目标和达到目标的努力方法。有坚固的信、戒、闻、舍、慧、来去、正念、善行、问答等,如法行作。

【云何菩萨摩诃萨知众。善男子。是菩萨知如是等是刹利众婆罗门众居士众沙门众。应于是众如是行来如是坐起如是说法如是问答。是名知众。】

六为知众;是菩萨应知四众弟子的根基因缘、心态习惯等,知诸外道所说经论法义,知世俗世论等,才能如法修行,弘法利生。

【善男子。云何菩萨摩诃萨知人尊卑。善男子。人有二种。一者信。二者不信。菩萨当知。信者是善。其不信者不名为善。复次信有二种。一者常往僧坊。二者不往。菩萨当知。其往者善其不往者不名为善。往僧坊者复有二种。一者礼拜。二不礼拜。菩萨当知。礼拜者善。不礼拜者不名为善。其礼拜者复有二种。一者听法。二者不听。菩萨当知。听法者善。不听法者不名为善。其听法者复有二种。一至心听。二不至心。菩萨当知。至心听者是则名善。不至心者不名为善。至心听法复有二种。一者思义。二不思议。菩萨当知。思议者善。不思议者不名为善。其思议者复有二种。一如说行。二不如说行。如说行者是则为善。不如说行不名为善。如说行者复有二种。一求声闻。不能利安饶益一切苦恼众生。二者回向无上大乘。利益多人令得安乐。菩萨应知。能利多人得安乐者。最上最善。善男子。如诸宝中如意宝珠最为胜妙。如诸味中甘露最上。如是菩萨于人天中最胜最上不可譬喻。善男子。是名菩萨摩诃萨住于大乘大涅盘经住七善法。菩萨住是七善法已得具梵行。复次善男子。复有梵行。谓慈悲喜舍。】

七为知尊卑;是菩萨应知人善为尊,不善为卑。人对佛法有信与不信二种;信为善,不信不称为善。信的人有常去寺庙供养和不去寺庙供养二种;供养为善,不供养不称为善。去寺庙的人有礼拜和不礼拜二种;礼拜为善,不礼拜不称为善。礼拜的人有听法和不听法二种;听法为善,不听法不称为善。听法的人有至心听和不至心听两种;至心听为善,不至心听不称为善。至心听法的人有思义和不思义二种;思义为善,不思义不称为善。思义的人有如说行和不如说行二种;如说行为善,不如说行不称为善。如说行的人有求声闻不能利益苦恼众生和求大乘安乐多人二种;求声闻的为善,求大乘的为最上善。

菩萨住于此经,慈悲喜舍,具足梵行。

【迦叶菩萨白佛言。世尊。若多修慈能断嗔恚。修悲心者亦断嗔恚云何而言四无量心。推义而言则应有三。世尊。慈有三缘。一缘众生。二缘于法。三则无缘。悲喜舍心亦复如是。若从是义唯应有三。不应有四。众生缘者缘于五阴。愿与其乐。是名众生缘。法缘者。缘诸众生所须之物而施与之。是名法缘。无缘者缘于如来。是名无缘。慈者多缘贫穷众生。如来大师永离贫穷受第一乐。若缘众生则不缘佛。法亦如是。以是义故缘如来者。名曰无缘。世尊。慈之所缘一切众生。如缘父母妻子亲属。以是义故名众生缘。法缘者不见父母妻子亲属。见一切法皆从缘生。是名法缘。无缘者不住法相及众生相。是名无缘。悲喜舍心亦复如是。是故应三不应有四。世尊。人有二种。一者见行。二者爱行。见行之人多修慈悲。爱行之人多修喜舍。是故应二不应有四。世尊。夫无量者名曰无边。边不可得故名无量。若无量者则应是一不应言四。若言四者何得无量。是故应一不应四也。】

迦叶菩萨向佛请法说,修慈修悲能断嗔恚,怎么说众生无边誓愿度,法门无量誓愿学;烦恼无尽誓愿断;佛道无上誓愿成的四无量心呢?慈应有三缘;一缘众生;二缘于法;三无缘;悲、喜、舍心也是这样。若按这个法义,唯有慈就可以,不应有悲喜舍呀?缘建立于身心五蕴,利益喜乐,是众生缘;依法满足众生所求为法缘;佛于众生有缘,而不是所有众生都与佛有缘又为无缘。把一切众生视如父母、妻子、亲属一样的慈为众生缘;见一切法都从缘生而不见众生是法缘;没有慈也没有缘,又不见众生为无缘。悲、喜、舍心也是这样;应有悲喜舍心,而不应有慈呀?见行之人多修慈悲,爱行之人多修喜舍;如这样应有悲舍心,不应有慈喜呀?无量也可说是无边;即无边是一,佛道无上誓愿成就可以,不应说四无量心呀?

【佛告迦叶。善男子。诸佛如来为诸众生所宣法要。其言秘密难可了知。或为众生说一因缘。如说何等为一因缘。所谓一切有为之法。善男子。或说二种因之与果。或说三种。烦恼业苦。或说四种。无明诸行生与老死。或说五种。所谓受爱取有及生。或说六种。三世因果。或说七种。谓识名色六入触受及以爱取。或说八种。除无明行及生老死。其余八事。或说九种。如城经中除无明行识。其余九事。或说十一。如为萨遮尼犍子说除生一法。其余十一。或时具说十二因缘。如王舍城为迦叶等具说十二。无明乃至生老病死。善男子。如一因缘为众生故种种分别。无量心法亦复如是。善男子。以是义故于诸如来深秘行处不应生疑。善男子。如来世尊有大方便。无常说常常说无常。说乐为苦说苦为乐不净说净净说不净。我说无我无我说我。于非众生说为众生。于实众生说非众生。非物说物物说非物。非实说实实说非实。非境说境境说非境。非生说生生说非生。乃至无明说明明说无明。色说非色非色说色。非道说道道说非道。善男子。如来以是无量方便为调众生。岂虚妄耶。善男子。或有众生贪于财货。我于其人自化其身作转轮王。于无量岁随其所须种种供给。然后教化令其安住阿耨多罗三藐三菩提。若有众生贪着五欲。于无量岁以妙五欲充足其情。然后劝化令其安住阿耨多罗三藐三菩提。若有众生荣豪自贵。我于其人无量岁中。为作仆使趋走给侍得其心已。即复劝化令其安住阿耨多罗三藐三菩提。若有众生性悷自是须人呵谏。我于无量百千岁中。教诃敦喻令其心调。然后复劝令其安住阿耨多罗三藐三菩提。善男子。如来如是于无量岁以种种方便。令诸众生安住阿耨多罗三藐三菩提。岂虚妄耶。诸佛如来虽处众恶。无所染污犹如莲花。】

佛说,诸佛为众生说法,秘要难难;如人只见佛放光,不见光中有佛,为不同类众生说法,现不同音声让不同类众生听明白等。佛根据请法众生不同、根基不同、因缘不同等,有的只说善法,有的说善恶和果,有的说善恶果报、烦恼苦,有的说生老病死,有的说受、爱、取、有、生,有的说过去、现在、未来世因果,有的说六入爱取,有的说灭八种苦,乃至十二因缘。诸佛说法有大方便,常与无常、乐与苦、净与不净、我与无我等,随众生根性方便说世间法,在此基础上方便说离相离有的出世间法。让无量众生去掉五欲习气,安住道心。有的众生贪财、爱富贵或性格暴躁等无量诸恶习,诸佛以无量心方便于千万劫中劝化,令发菩提心。

秘为心授而口不说;要为重大而又关键;难难为明知不可说而又勉为其难比喻说。善恶和果为,善中有恶,恶中有善,善恶间杂,和合为果。

【善男子。应如是知四无量义。善男子。是无量心体性有四。若有修行生大梵处。善男子。如是无量伴侣有四。是故名四。夫修慈者能断贪欲。修悲心者能断嗔恚。修喜心者能断不乐。修舍心者能断贪欲嗔恚众生。善男子。以是义故得名为四非一二三。善男子。如汝所言。慈能断嗔悲亦如是应说三者。汝今不应作如是难。何以故。善男子。恚有二种。一能夺命。二能鞭挞。修慈则能断彼夺命。修悲能除彼鞭挞者。善男子。以是义故岂非四耶。复次嗔有二种。一嗔众生。二嗔非众生修慈心者断嗔众生。修悲心者断嗔非众生。复次嗔有二种。一有因缘。二无因缘。修慈心者断有因缘。修悲心者断无因缘。复次嗔有二种。一者久于过去修习。二者于今现在修习。修慈心者能断过去。修悲心者断于现在。复次嗔有二种。一嗔圣人。二嗔凡夫。修慈心者断嗔圣人。修悲心者断嗔凡夫。复次嗔有二种。一上二中修慈断上修悲断中。善男子。以是义故则名为四。何得难言应三非四。是故迦叶。是无量心伴侣相对分别为四。复以器故应名为四。器若有慈则不得有悲喜舍心。以是义故应四无减。善男子。以行分别故应有四。若行慈时无悲喜舍。是故有四。】

佛接着说,四无量心具体表现为慈悲喜舍。虽说修慈能断贪欲,修悲能断嗔恚,修喜能断不乐,修舍能断贪欲嗔恚,字义上有重复;但也不能说一说二说三,只能说慈悲喜舍。因为,恚有害命和打骂二种后果;修慈能不害命,修悲能不打骂。嗔有恨他人和恨自己二种;修慈能不恨他人,修悲能不恨自己。恨他人有缘因,恨自己无缘因,修慈能去掉有缘因,如不与他一般见识等;修悲能去掉无缘因,如别与自己过不去等。嗔有久远积累习气和今生开始积累习气二种;修慈能去掉过去习气,修悲能去掉现在习气。嗔有嗔圣人和嗔凡夫二种;修慈能去掉嗔圣人,修悲能去掉嗔凡夫。嗔有上嗔和中嗔二种;修慈能去掉极爱气愤的上嗔,修悲能去掉一般爱气愤的中嗔。所以,慈悲喜舍与四无量心相对应而不能说应三不是四,人为割断内在联系和相互照应的关系。

慈悲喜舍是菩萨住于梵行,住于此经,修诸善行的具体表现;既有区别,又有联系。慈悲喜舍又与缘联系在一起,才有四无量心。

【善男子。以无量故亦得名四。夫无量者则有四种。有无量心有缘非自在。有无量心自在非缘有无量心亦缘亦自在。有无量心非缘非自在。何等无量有缘非自在。缘于无量无边众生。而不能得自在三昧。虽得不定或得或失。何等无量自在非缘。如缘父母兄弟姊妹欲令安乐。非无量缘。何等无量亦缘亦自在。谓诸佛菩萨。何等无量非缘非自在。声闻缘觉不能广缘无量众生。亦非自在。善男子。以是义故名四无量。非诸声闻缘觉所知。乃是诸佛如来境界。善男子。如是四事声闻缘觉。虽名无量少不足言。诸佛菩萨则得名为无量无边。】

佛说,菩萨有四种无量心,才能修行慈悲喜舍;即无量有缘非自在,缘于无量众生而不能得自在之体。无量自在非缘,只缘于父母、兄弟、姐妹等善缘,不是与众生的无量缘。无量亦缘亦自在,是诸佛境界。无量非缘非自在,是声闻、缘觉境界。诸佛菩萨于无量心为实,诸声闻、缘觉于无量心为少。

【迦叶菩萨白佛言。世尊。如是如是实如圣教。诸佛如来所有境界。非诸声闻缘觉所及。世尊。颇有菩萨。住于大乘大般涅盘得慈悲心。非是大慈大悲心不。】

迦叶菩萨向佛请法说,菩萨住于此经,得慈悲心,是不是大慈大悲呢?

【佛言。有善男子。菩萨若于诸众生中三品分别。一者亲人。二者怨憎。三者中人。于亲人中复作三品。谓上中下。怨憎亦尔。是菩萨摩诃萨于上亲中与增上乐。于中下亲亦复平等与增上乐。于上怨中与少分乐。于中怨所与中品乐。于下怨中与增上乐。菩萨如是转增修习。于上怨中与中品乐。于中下怨等与增上乐。转复修习于上中下等与上乐。若上怨中与上乐者。尔时得名慈心成就。菩萨尔时于父母所及上怨中。得平等心无有差别。善男子。是名得慈非大慈也。世尊。何缘菩萨得如是慈。犹故不得名为大慈。善男子。以难成故不名大慈。何以故。久于过去无量劫中。多集烦恼未修善法。是故不能于一日中调伏其心。善男子。譬如豌豆干时锥刺终不可着。烦恼坚硬亦复如是。虽一日夜系心不散难可调伏。又如家犬不畏于人。山林野鹿见人怖走。嗔恚难去如守家狗。慈心易失如彼野鹿。是故此心难可调伏。以是义故不名大慈。复次善男子。譬如画石其文常在画水速灭势不久住。嗔如画石。诸善根本如彼画水。是故此心难得调伏。如大火聚其明久住。电光之明不得暂停。嗔如火聚慈如电明。是故此心难得调伏。以是义故不名大慈。善男子。菩萨摩诃萨住于初地名曰大慈。何以故。善男子。最极恶者名一阐提。初住菩萨修大慈时。于一阐提心无差别。不见其过故不生嗔。以是义故得名大慈。善男子。为诸众生除无利益。是名大慈。欲与众生无量利乐。是名大悲。于诸众生心生欢喜。是名大喜。无所拥护名为大舍。若不见我法相己身。见一切法平等无二。是名大舍。自舍己乐施与他人。是名大舍。善男子。唯四无量能令菩萨增长具足六波罗蜜。其余诸行不必能尔。善男子。菩萨摩诃萨先得世间四无量心。然后乃发阿耨多罗三藐三菩提心。次第方得出世间者。善男子。因世无量。得出世无量。以是义故名大无量。】

佛说,菩萨于诸众生缘分为三类;一所亲,二怨憎,三不亲不憎。亲人分上亲、中亲、下亲三等。怨憎也是这样,分上中下三等。菩萨对上中下三等亲人分别给予上等、中等、平等的满足之乐。菩萨对上中下三等有怨憎人分别给予下等、中等、多于上等的满足之乐。菩萨如转上中下三等亲人平等,给予平等满足之乐,为慈心成就。菩萨如转上中下三等怨憎人为平等,给予平等满足之乐,为悲心成就。但这只是成就慈悲心,不能成就大慈大悲。菩萨大慈是对一阐提无差别想,不见其过不生嗔恨 ;又平等利益众生。菩萨大悲是平等利乐众生,菩萨大喜为众生得佛法利乐欢喜,菩萨大舍为不见自己相而一切法平等舍于众生,令具足菩萨行。菩萨先发世间的四无量心,才得出世间的四无量心,大慈、大悲、大喜、大舍。

【迦叶菩萨白佛言。世尊。除无利益与利乐者。实无所为。如是思惟。即是虚观无有实利。世尊。譬如比丘观不净时。见所著衣悉是皮相而实非皮。所可食啖皆作虫相而实非虫。观大豆羹作下汁想而实非粪。观所食酪犹如髓脑而实非脑。观骨碎末犹如麨相而实非麨。四无量心亦复如是。不能真实利益众生令其得乐。虽口发言与众生乐而实不得。如是之观非虚妄耶。世尊。若非虚妄实与乐者。而诸众生何故不以诸佛菩萨威德力故一切受乐。若当真实不得乐者。如佛所说。我念往昔独修慈心。经此劫世七返成坏不来此生。世界成时生梵天中。世界坏时生光音天。若生梵天力势自在无能摧伏。于千梵中最胜最上。名大梵王。有诸众生皆于我所生最上想。三十六返作忉利王释提桓因。无量百千作转轮王。独修慈心乃得如是人天果报。若不实者云何得与此义相应。】

迦叶菩萨向佛请法说,四无量心对诸比丘而言,去掉不利因素,增长有利因素,是不是虚观无实呢?若不真实还能利益众生吗?若真实为什么不以诸佛菩萨威德之力,直接救度众生出三界而受乐呢?如我修慈心经此劫七番成坏,三十六番人天果报,怎么还没成就无上佛道呢?

【佛言。善哉善哉善男子。汝真勇猛无所畏惧。即为迦叶。而说偈言

若于一众生 不生嗔恚心 而愿与彼乐 是名为慈善

一切众生中 若起于悲心 是名圣种性 得福报无量

设使五通仙 悉满此大地 有大自在主 奉施其所安

象马种种物 所得福报果 不及修一慈 十六分中一

善男子。夫修慈者实非妄想谛是真实。若是声闻缘觉之慈。是名虚妄。诸佛菩萨真实不虚。云何知耶。善男子。菩萨摩诃萨修行如是大涅盘者。观土为金观金为土。地作水相水作地相水作火相火作水相。地作风相风作地相。随意成就无有虚妄。观实众生为非众生。观非众生为实众生。悉随意成无有虚妄。善男子。当知菩萨四无量心。是实思惟非不真实。】

佛说,若于一众生,不生嗔恚心,而愿与彼乐,是名为慈善。修慈的人实在不是妄想,其心真实。声闻、缘觉修慈有些困难,而诸佛、菩萨慈悲真实。菩萨修行慈悲,住于此经,观金为土,观土为金,地水火风随意成就。观众生非众生、非众生实众生随意成就,无有虚妄。菩萨修慈悲喜舍的四无量心如下:

【复次善男子。云何名为真实思惟。谓能断除诸烦恼故。善男子。夫修慈者能断贪欲。修悲心者能断嗔恚。修喜心者能断不乐。修舍心者能断贪恚及众生相。以是故名真实思惟。】

菩萨修慈悲喜舍的四无量心;是真实思维,不是虚妄。怎样是真思维,菩萨修慈悲喜舍能断除诸烦恼的众生相;能为一切诸善根本;能为贫穷众生起惠施心,护佑得到财富。而自心不生贪着,必定回向佛道。

【复次善男子。菩萨摩诃萨四无量心。能为一切诸善根本。善男子。菩萨摩诃萨若不得见贫穷众生无缘生慈。若不生慈则不能起惠施之心。以施因缘令诸众生得安隐乐。所谓食饮车乘衣服。花香床卧舍宅灯明。如是施时心无系缚不生贪着。必定回向阿耨多罗三藐三菩提。其心尔时无所依止。妄想永断不为怖畏。名称利养不求人天。所受快乐不生憍慢。不望反报不为他诳。故行布施不求富贵。凡行施时不见受者持戒破戒是田非田此是知识此非知识。施时不见是器非器。不择日时是处非处。亦复不计饥馑丰乐。不见因果。此是众生此非众生是福非福。虽复不见施者受者及以财物乃至不见断及果报。而常行施无有断绝。善男子。菩萨若见持戒破戒乃至果报。终不能施。若不布施则不具足檀波罗蜜。若不具足檀波罗蜜。则不能成阿耨多罗三藐三菩提。善男子。譬如有人身被毒箭。其人眷属欲令安隐为除毒故。即命良医而为拔箭。彼人方言且待莫触。我今当观。如是毒箭。从何方来谁之所射。为是刹利婆罗门毗舍首陀。复更作念。是何木耶竹耶柳耶。其镞铁者何冶所出刚耶柔耶。其毛羽者是何鸟翼鸟鵄鹫耶。所有毒者为从作生自然而有。为是人毒为蛇毒耶。如是痴人竟未能知寻便命终。善男子。菩萨亦尔。若行施时分别受者持戒破戒乃至果报。终不能施。若不能施则不具足檀波罗蜜。若不具足檀波罗蜜。则不能成阿耨多罗三藐三菩提。】

菩萨修慈悲喜舍的四无量心;不为名闻利养,不求人天快乐,不求报答;平等行施,不见受施的人持戒与破戒,不分众生高低贫贱,不择时间地点和条件。只要众生有求,平等行施永不间断,具足布施功德。菩萨布施时如有分别心、差别念,就不能证得无上正等正觉。

【善男子。菩萨摩诃萨行布施。时于诸众生慈心平等犹如子想。又行施时于诸众生起悲愍心。譬如父母瞻视病子。行施之时其心欢喜。犹如父母见子病愈。既施之后其心放舍。犹如父母见子长大能自存活。是菩萨摩诃萨于慈心中。布施食时常作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘。令诸众生得大智食勤进回向无上大乘。愿诸众生得善智食。不求声闻缘觉之食。愿诸众生得法喜食不求爱食。愿诸众生悉得般若波罗蜜食。皆令充满摄取无碍增上善根。愿诸众生悟解空相。得无碍身犹如虚空。愿诸众生常为受者。怜愍一切为众福田。善男子。菩萨摩诃萨修慈心时凡所施食。应当坚发如是等愿。】

菩萨修行慈悲喜舍的四无量心;对众生平等慈如一子想,悲悯众生如父母想,让众生满足财富的同时,还让众生得到大智食物、善行食物,于佛道不求小乘;还让众生得到法喜食物,永离欲爱;还让众生得到智慧彼岸食物,得于三界解脱。

【复次善男子。菩萨摩诃萨于慈心中。布施浆时当作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘。令诸众生趣大乘河饮八味水。速涉无上菩提之道。离于声闻缘觉枯竭。渴仰志求无上佛乘。断烦恼渴渴仰法味。离生死爱爱乐大乘大般涅盘。具足法身得诸三昧。入于甚深智慧大海。愿诸众生得甘露味菩提出世离欲寂静如是诸味。愿诸众生具足无量百千法味。具法味已得见佛性。见佛性已能雨法雨。雨法雨已佛性遍覆犹如虚空。复令其余无量众生得一法味。所谓大乘。非诸声闻辟支佛味。愿诸众生得一甜味。无有六种差别之味。愿诸众生唯求法味无碍佛法所行之味。不求余味。善男子。菩萨摩诃萨于慈心中布施浆时。应当坚发如是等愿。】

菩萨慈心布施浆时;发坚固誓愿,希望众生和自己一样到大乘河,饮佛净水,断烦恼渴,离生死爱,具足法身,入三昧智慧海。希望众生和自己一样,得出世间离欲寂净诸味,具足法味,得见佛性;再去利益无量众生,让众生离六道差别之味,得唯一清净法味。

【复次善男子。菩萨摩诃萨于慈心中。施车乘时应作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘。普令众生成于大乘。得住大乘不退于乘不动转乘金刚座乘。不求声闻辟支佛乘。向于佛乘无能伏乘无羸乏乘不退没乘无上乘十力乘大功德乘未曾有乘稀有乘难得乘无边乘知一切乘。善男子。菩萨摩诃萨于慈心中施车乘时。常应如是坚发誓愿。】

菩萨慈心布施车乘时;发坚固誓愿,希望众生和自己一样,成于大乘,得住大乘,得不退转乘,得无上功德乘,共证菩提。

【复次善男子。菩萨摩诃萨于慈心中。布施衣时当作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘令诸众生得惭愧衣法界覆身裂诸见衣。衣服离身一尺六寸得金色身。所受诸触柔软无碍。光色润泽皮肤细软。常光无量无色离色。愿诸众生皆悉普得无色之身过一切色。得入无色大般涅盘。善男子。菩萨摩诃萨布施衣时。应当如是坚发誓愿。】

菩萨慈心布施衣时;发坚固誓愿,希望众生和自己一样,得惭愧衣,法界覆身;得坏诸见衣,成金色身。希望诸众生普得无色身,得入无色此经。

【复次善男子。菩萨摩诃萨于修慈中。布施花香涂香末香诸杂香时应作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘。令诸众生一切皆得佛花三昧。七觉妙鬘系其首顶。愿诸众生形如满月。所见诸色微妙第一。愿诸众生皆成一相百福庄严。愿诸众生随意得见可意之色。愿诸众生常遇善友。得无碍香离诸臭秽。愿诸众生具诸善根无上珍宝。愿诸众生相视和悦无有忧苦。众善各备不相忧念。愿诸众生戒香具足。愿诸众生持无碍戒。香气馚馥充满十方。愿诸众生得坚牢戒无悔之戒一切智戒。离诸破戒。悉得无戒未曾有戒无师戒无作戒无秽戒无污染戒竟已戒究竟戒。得平等戒。于香涂身及以斫刺等无憎爱。愿诸众生得无上戒大乘之戒。非小乘戒。愿诸众生悉得具足尸波罗蜜。犹如诸佛所成就戒。愿诸众生悉为布施持戒忍辱精进禅智之所熏修。愿诸众生悉得成于大般涅盘微妙莲花。其花香气充满十方。愿诸众生纯食大乘大般涅盘无上香馔。犹蜂采花但取香味。愿诸众生悉得成就无量功德所熏之身。善男子。菩萨摩诃萨于慈心中施花香时。常当坚发如是誓愿。】

菩萨慈心布施花香等时;发坚固誓愿,希望众生和自己一样,貌色微妙第一,百福庄严,常遇善友,具足善根,持无碍戒、坚守戒、无悔戒、一切智戒,离诸破戒;得无戒、未曾有戒、无师戒、无作戒、无秽戒、无污染戒等大乘之戒,具足持戒功德,成就此经微妙莲花。

【复次善男子。菩萨摩诃萨于慈心中。施床敷时应作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘。令诸众生得天中天所卧之床。得大智慧坐四禅处。卧于菩萨所卧之床。不卧声闻辟支佛床离卧恶床。愿诸众生得安乐卧离生死床。成大涅盘师子卧床。愿诸众生坐此床已。复为其余无量众生示现神通师子游戏。愿诸众生住此大乘大宫殿中。为诸众生演说佛性。愿诸众生坐无上床。不为世法之所降伏。愿诸众生得忍辱床。离于生死饥馑冻饿。愿诸众生得无畏床。永离一切烦恼怨贼。愿诸众生得清净床。专求无上正真之道。愿诸众生得善法床。常为善友之所拥护。愿诸众生得右胁卧床。依因诸佛所行之法。善男子。菩萨摩诃萨于慈心中施床敷时。应当坚发如是誓愿。】

菩萨慈心布施床铺时;发坚固誓愿,希望众生和自己一样,得天中天所卧之床,得大智慧,坐于四禅;卧于菩萨所卧之床,得安乐卧;离生死床;坐无上床、忍辱床、无畏床、清净床、善法床等,远离世间诸法、诸苦、诸烦恼,得善法、善友,共依诸佛所行之法。

【复次善男子。菩萨摩诃萨于慈心中。施舍宅时当作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘。令诸众生处大乘舍。修行善友所行之行。修大悲行六波罗蜜行大正觉行一切。菩萨所行道行无边广大如虚空行。愿诸众生皆得正念远离恶念。愿诸众生悉得安住常乐我净永离四倒。愿诸众生悉皆受持出世文字。愿诸众生必为无上一切智器。愿诸众生悉得入于甘露屋宅。愿诸众生初中后心。常入大乘涅盘屋宅。愿诸众生于未来世。常处菩萨所居宫殿。善男子。菩萨摩诃萨于慈心中施舍宅时。常当坚发如是誓愿。】

菩萨慈心布施舍宅时;发坚固誓愿,希望众生和自己一样,入大乘舍,修大悲行、六度行、大正觉行、广大行;得正念安住常乐我净,远离恶念颠倒;心入此经,于未来世常住菩萨所居宫殿。

【复次善男子。菩萨摩诃萨于慈心中。施灯明时当作是愿。我今所施悉与一切众生共之。以是因缘。令诸众生光明无量安住佛法。愿诸众生常得照明。愿诸众生得色微妙光泽第一。愿诸众生其目清净无诸翳网。愿诸众生得大智炬。善解无我无众生相无人无命。愿诸众生皆得睹见清净佛性犹如虚空。愿诸众生肉眼清净。彻见十方恒沙世界。愿诸众生得佛光明普照十方。愿诸众生得无碍眼。皆悉得见清净佛性。愿诸众生得大智明。破一切闇及一阐提。愿诸众生得无量光。普照无量诸佛世界。愿诸众生然大乘灯离二乘灯。愿诸众生所得光明。灭无明闇过于千日并照之功。愿诸众生得大光明。悉灭三千大千世界所有黑闇。愿诸众生具足五眼。悟诸法相成无师觉。愿诸众生无见无明。愿诸众生悉得大乘大般涅盘微妙光明。示悟众生真实佛性。善男子。菩萨摩诃萨于慈心中施灯明时。常应勤发如是誓愿。】

菩萨慈心布施灯明时;发坚固誓愿,希望众生和自己一样,生光明无量,安住佛法;常得照明,光泽第一;其目清净,见清净佛性;肉眼清净,见十方佛刹;得佛光明,普照十方无量世界;燃大乘灯,灭众生无明暗;得火珠明,灭三千大千世界所有黑暗;具足五眼,悟诸法相;得此经光明,示悟众生真实佛性。

【善男子。一切声闻缘觉菩萨诸佛如来。所有善根慈为根本。善男子。菩萨摩诃萨修习慈心。能生如是无量善根。所谓不净出息入息无常生灭。四念处七方便三观处十二因缘无我等。观暖法顶法忍法世第一法。见道修道。正勤如意诸根诸力七菩提分八道。四禅四无量心。八解脱八胜处。十一切入。空无相愿。无诤三昧知他心智。及诸神通知本际智。声闻智缘觉智菩萨智佛智。善男子。如是等法慈为根本。善男子。以是义故。慈是真实非虚妄也。若有人问谁是一切诸善根本。当言慈是。以是义故慈是真实非虚妄也。

善男子。能为善者名实思惟。实思惟者即名为慈。慈即如来。慈即大乘大乘即慈。慈即如来。善男子。慈即菩提道。菩提道即如来。如来即慈。善男子。慈即大梵。大梵即慈。慈即如来。善男子。慈者能为一切众生而作父母。父母即慈。慈即如来。善男子。慈者乃是不可思议诸佛境界。不可思议诸佛境界即是慈也。当知慈者即是如来。善男子。慈者即是众生佛性。如是佛性久为烦恼之所覆蔽。故令众生不得睹见。佛性即慈。慈即如来。善男子。慈即大空。大空即慈。慈即如来。善男子。慈即虚空。虚空即慈。慈即如来。善男子。慈即是常。常即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如来。善男子。慈即是乐。乐即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如来。善男子。慈即是净。净即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如来。善男子。慈即是我。我即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如来。善男子。慈即甘露。甘露即慈。慈即佛性。佛性即法。法即是僧。僧即是慈。慈即如来。善男子。慈者即是一切菩萨无上之道。道即是慈。慈即如来。善男子。慈者即是诸佛世尊无量境界。无量境界即是慈也。当知是慈即是如来。善男子。慈若无常无常即慈。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若是苦苦即是慈。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若不净不净即慈。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若无我无我即慈。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若妄想妄想即慈。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若不名檀波罗蜜非檀之慈。当知是慈是声闻慈。乃至般若波罗蜜亦复如是。善男子。慈若不能利益众生。如是之慈是声闻慈。善男子。慈若不入一相之道。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若不能觉了诸法。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若不能见如来性。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若见法悉是有相。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若有漏有漏慈者是声闻慈。善男子。慈若有为有为之慈是声闻慈。善男子。慈若不能住于初住非初住慈。当知即是声闻慈也。善男子。慈若不能得佛十力四无所畏。当知是慈是声闻慈。善男子。慈若能得四沙门果。当知是慈是声闻慈也。善男子。慈若有无非有非无。如是之慈非诸声闻辟支佛等所能思议。善男子。慈若不可思议。法不可思议。佛性不可思议。如来亦不可思议。善男子。菩萨摩诃萨住于大乘大般涅盘修如是慈。虽复安于睡眠之中而不睡眠勤精进故。虽常觉悟亦无觉悟。以无眠故。于睡眠中诸天虽护亦无护者。不行恶故。眠不恶梦无有不善。离睡眠故。命终之后虽生梵天亦无所生。得自在故。善男子。夫修慈者能得成就如是无量无边功德。善男子。是大涅盘微妙经典。亦能成就如是无量无边功德。诸佛如来亦得成就如是无量无边功德。】

佛接着说,四圣道所说善根,慈为根本。一切修息至十二因缘及暖法、顶法、忍法、世间第一法的四加行等诸法诸缘,诸根诸力等一切见道修道,都以慈为根本;离开慈或无慈,一切修行成无根之木,无源之水。再从四禅至诸三昧及诸神通智慧,都以慈为根本;离慈无世间法,出世间法就同水中月、镜中花一样不真实,慈是一切诸善根本。实思维即慈,大乘即慈,菩提即慈,大梵即慈,父母即慈,慈即佛不可思议境界;慈即众生佛性,慈即大空,慈即虚空,慈即常住佛、法、僧,慈即是净,慈即是我,慈即甘露,慈即佛性,佛性即法,法即是僧,僧即是慈,慈即是佛。慈是一切菩萨无上道,慈是诸佛无量境界。若于小乘的声闻、缘觉而言,无常即慈,苦即是慈,不净即慈,无我即慈,妄想即慈,不布施等即慈。这样慈是利己慈,不是利益众生慈。这样慈是不能觉了诸法,不能见佛性。慈若见法有相,就是有漏有为。慈不可思议,法不可思议,佛性不可思议,佛不可思议。菩萨住于此经修如是慈,安于睡眠,眠无恶梦,梦中无有不善,命终自在往生,是此经能成就菩萨无量功德。

【迦叶菩萨白佛言。世尊。菩萨摩诃萨所有思惟悉是真实声闻缘觉非真实者。一切众生。何故不以菩萨威力等受快乐。若诸众生实不得乐。当知菩萨所修慈心为无利益。】

迦叶菩萨向佛请法说,菩萨所有思维真实,声闻缘觉不真实,怎么不以菩萨威力让众生平等受快乐呢?众生也没有实在得到快乐呢?是不是菩萨修慈心为无利益呢?

【佛言。善男子。菩萨之慈非不利益。善男子。有诸众生或必受苦或有不受。若有众生必受苦者。菩萨之慈为无利益。谓一阐提。若有受苦不必定者。菩萨之慈则为利益。令彼众生悉受快乐。善男子。譬如有人遥见师子虎豹豺狼罗刹鬼等自然生怖。夜行见杌亦生怖畏。善男子。如是诸人自然怖畏。众生如是见修慈者自然受乐。善男子。以是义故。菩萨修慈是实思惟非无利益。善男子。我说是慈有无量门。所谓神通。善男子。如提婆达教阿阇世欲害如来。是时我入王舍大城次第乞食。阿阇世王即放护财狂醉之象。欲令害我及诸弟子。其象尔时蹋杀无量百千众生。众生死已多有血气。是象嗅已狂醉倍常。见我翼从被服赤色谓呼是血。而复见趣我弟子中。未离欲者四怖驰走唯除阿难。尔时王舍大城之中一切人民。同时举声啼哭号泣。作如是言。怪哉如来今日灭没。如何正觉一旦散坏。是时调达心生欢喜。瞿昙沙门灭没甚善。从今已往真是不现。快哉此计我愿得遂。善男子。我于尔时为欲降伏护财象故。即入慈定舒手示之。即于五指出五师子。是象见已其心怖畏寻即失粪举身投地敬礼我足。善男子。我于尔时手五指头实无师子。乃是修慈善根力故令彼调伏。】

佛说,诸众生不修善行,作恶转定业必受苦报;如一阐提或一阐提转入各道众生,菩萨所修慈为无利益,不能令得受乐。诸众生修善行,另所造业可受苦报也可不受苦报,菩萨之慈为有利益,能令得安乐。众生善行,见修慈的人,自然得受乐。慈有无量门,即有自在神通;如提婆达多欲加害于佛,放狂醉大象入城,践踏诸弟子和百千众生,城中人民举声嚎哭。诸弟子中没有离欲的四散奔走,唯阿难于道中禅坐不动。这时,佛入慈定,出手一扬,五指出五狮子,醉象畏惧,趴在地上,礼我佛足。五指实无狮子,而是慈善根力将之调伏。

【复次善男子。我欲涅盘始初发足向拘尸那城。有五百力士于其中路平治扫洒。中有一石众欲举弃尽力不能。我时怜愍即起慈心。彼诸力士寻即见我。以足母指举此大石。掷置虚空还以手接。安置右掌吹令碎末复还聚合。令彼力士贡高心息。即为略说种种法要。令其俱发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子。如来尔时实不以指举此大石在虚空中还置右掌吹令碎末复合如本。善男子。当知即是慈善根力。令诸力士见如是事。】

又如佛来此城双树林的路上,有五百力士在修路,路中有巨石众移不动,佛慈心怜悯,用大脚指举此石置于空中,还以手接住放在右手掌上,吹一口气此石成碎末。令五百力士贡高心得以调伏,这都是慈善根力的功用。

【复次善男子。此南天竺有一大城名首波罗。于是城中有一长者。名曰卢至为众导主。已于过去无量佛所殖诸善本。善男子。彼大城中一切人民。信伏邪道奉事尼犍。我时欲度彼长者故。从王舍城至彼城邑。其路中间相去六十五由旬。步涉而往。为欲化度彼诸人故。彼众尼犍闻我欲至首波罗城。即作是念。沙门瞿昙若至此者。此诸人民便当舍我更不供给。我等穷顇奈何自活。诸尼犍辈各各分散告彼城人。沙门瞿昙今欲来此。然彼沙门委弃父母东西驰骋。所至之处能令土地谷米不登。人民饥馑死亡者众。病瘦相寻无可救解。瞿昙无赖纯将诸恶罗刹鬼神以为侍从。无父无母孤穷之人。而来咨启为作门徒。所可教诏纯说虚空。随其至处初无安乐。彼人闻已即怀怖畏。头面敬礼尼犍子足白言。大师。我等今者当设何计。尼犍答言。沙门瞿昙性好丛林流泉清水。外设有者宜应破坏。汝等便可相与出城。诸有之处斫伐令尽莫使有遗。流泉井池悉置粪尸。坚闭城门各严器仗。当壁防护勤自固守。彼设来者莫令得前。若不前者汝当安隐。我等亦当作种种术令彼瞿昙复道还去。彼诸人民闻是语已敬诺施行。斩伐树木污辱诸水。庄严器仗牢自防护。善男子。我于尔时至彼城已。不见一切树木丛林。唯见诸人庄严器仗当壁自守。见是事已寻生怜愍慈心向之。所有树木还生如本。复更生长其余诸树。不可称计河池泉井。其水清净盈满其中如青琉璃。生众杂花弥覆其上。变其城壁为绀琉璃。城内人民悉得彻见我及大众。门自开辟无能制者。所严器仗变成杂花。卢至长者而为上首。与其人民俱共相随往至佛所。我即为说种种法要。令彼诸人一切皆发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子。我于尔时实不化作种种树木清净流水盈满河池变其本城为绀琉璃令彼人民彻见于我开其城门器仗为花。善男子。当知皆是慈善根力。能令彼人见如是事。】

还如,南天竺有一大城,城中有一长者名卢至,为大众导师。卢至已于过去无量佛所植诸善本,可大城人民信伏邪道,奉事外道。佛欲度彼长者,从王舍城至大城很远,佛与众弟子步行而往。外道听到消息就造谣惑众,说有一些出家僧人要来此城,他们到哪里哪里就遭灾,大地五谷不收,人民饥饿死亡,生病不能救治;他们都是无赖,似罗刹、恶鬼等。大城人民听到谣言后,纷纷到外道处求解救之法。外道说,可将城外树林砍光,井泉用臭秽物填死,城门紧闭,各持武器,才能保大城安稳。大城人民立即施行。佛与众弟子来到城下见此情景,慈心怜悯,所有树林恢复如初,又长出无数花草;井泉清澈;城门自开。卢至长者带领大城人民,来到佛住所,听佛法要,发心向佛。此树林井泉恢复如初,都是慈善根力的功用。

【复次善男子。舍卫城中有婆罗门女姓婆私吒。唯有一子爱之甚重遇病命终。尔时女人愁毒入心。狂乱失性裸身无耻。游行四衢啼哭失声。唱言。子子汝何处去。周遍城邑无有疲已。而是女人已于先佛殖众德本。善男子。我于是女起慈愍心。是时女人即得见我。便生子想还得本心。前抱我身如爱子法。我时即告侍者阿难。汝可持衣与是女人。既与衣已。便为种种说诸法要。是女闻法欢喜踊跃。发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子。我于尔时实非彼子。彼非我母亦无抱持。善男子。当知皆是慈善根力。令彼女人见如是事。】

再如,舍卫城有一女失爱子而疯癫,裸身哭于四城门通行路上。此女于过去佛所种过善根,佛起怜悯心,告阿难为此女穿上衣后,佛为说法。此女疯癫立愈,并发心向佛,是慈善根力的功用。

【复次善男子。波罗【木*奈】城有优婆夷字曰摩诃斯那达多。已于过去无量先佛种诸善根。是优婆夷夏九十日。请命众僧奉施医药。是时众中有一比丘身婴重病。良医诊之当须肉药。若得肉者病则可除。若不得肉命将不全。时优婆夷闻医此言。寻持黄金遍至市里。唱如是言。谁有肉卖吾以金买。若有肉者当等与金。周遍城市求不能得。是优婆夷寻自取刀割其髀肉。切以为臛下种种香送病比丘。比丘服已病即得差。是优婆夷患疮苦恼不能堪忍。即发声言。南无佛陀南无佛陀。我于尔时在舍卫城闻其音声。于是女人起大慈心。是女寻见我持良药涂其疮上。还合如本。我即为其种种说法。闻法欢喜发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子。我于尔时实不往至波罗【木*奈】城持药涂是优婆夷疮。善男子。当知皆是慈善根力。令彼女人见如是事。】

再如,舍卫城中有一优婆夷,于过去无量佛所种诸善根。今生又皈依佛门,经常供养众僧医药。僧中有一比丘,得了一种怪病,良医说需要人肉为药引。此优婆夷用黄金买肉而买不到,便用刀割自己腿上肉为其治病,比丘之病得愈。而后来此优婆夷身上生疮,苦恼不堪!即高喊南无佛陀!佛起大慈心,立见佛持良药敷其疮愈。并为其说法,令当即发菩提心。佛实际没有去现场,都是慈善根力的功用。

【复次善男子。调达恶人贪不知足。多服酥故头痛腹满。受大苦恼不能堪忍。发如是言。南无佛陀南无佛陀。我时住在优禅尼城。闻其音声即生慈心。尔时调达寻便见我往至其所。手摩头腹授与盐汤而令服之。服已平复。善男子。我实不往调婆达所摩其头腹授汤令服。善男子。当知皆是慈善根力。令调婆达见如是事。】

再如,有一恶人,贪心不足。得病为头痛腹胀,苦恼不堪。念言南无佛陀!佛当时住其它城市,但闻音生慈心。这个恶人当即见佛手摩头腹,给予药汤。佛实没有去恶人住处,而是慈善根力的功用。

【复次善男子。憍萨罗国有诸群贼。其数五百群党抄劫为害滋甚。波斯匿王患其纵暴。遣兵伺捕。得已挑目。遂着黑闇丛林之下。是诸群贼已于先佛殖众德本。既失目已受大苦恼。各作是言。南无佛陀南无佛陀。我等今者无有救护啼哭号啕。我时住在祇洹精舍。闻其音声即生慈心。时有凉风吹香山中种种香药满其眼眶。寻还得眼如本不异。诸贼开眼即见如来。住立其前而为说法。贼闻法已发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子。我于尔时实不作风吹香山中种种香药住其人前而为说法。善男子。当知皆是慈善根力。令彼群贼见如是事。】

再如,一个国家有五百贼人,烧杀抢掠无恶不作。国王用兵捕之,用利器刺瞎双目。群贼苦恼念言,南无佛陀!佛于祗洹精舍闻音生慈心,用清凉风药治愈群贼双目。即见佛为说法,同发心向善,修行佛法。佛实没有去群贼处,而是慈善根力的功用。

【复次善男子。琉璃太子以愚痴故。废其父王自立为主。复念宿嫌多害释种。取万二千释种诸女。刖劓耳鼻断截手足推之坑堑。时诸女人身受苦恼。作如是言。南无佛陀南无佛陀。我等今者无有救护。复大号啕。是诸女人已于先佛种诸善根。我于尔时在竹林中。闻其音声即起慈心。诸女尔时见我来至迦毗罗城以水洗疮以药傅之。苦痛寻除耳鼻手足还复如本。我时即为略说法要。悉令俱发阿耨多罗三藐三菩提心。即于大爱道比丘尼所。出家受具足戒。善男子。如来尔时实不往至迦毗罗城以水洗疮疮傅药止苦。善男子。当知皆是慈善根力。令彼女人得如是事。悲喜之心亦复如是。】

再如,一国王子愚痴,废其父自立为王。因与别的民族有宿怨,抓来一万二千名女人,割耳鼻断手足,推下深坑欲活埋。此时,这些女人大哭,念言南无佛陀!佛于竹林中闻音生慈心。这时,诸女人见佛来到此地,手足耳鼻完好如初。又见佛为其说法,诸女人听法都出家受具足戒,发菩提心。佛实没有去诸女人处,而是慈善根力的功用。

【善男子。以是义故。菩萨摩诃萨修慈思惟。即是真实非虚妄也。善男子。夫无量者不可思议。菩萨所行不可思议。诸佛所行亦不可思议。是大乘典大涅盘经亦不可思议。】

由此可见,菩萨修慈是真实思维,慈善之力不可思议。佛菩萨寻声救苦的慈心愿力与神通自在,也不可思议。

在这里我为诸位讲一个哲学命题,唯物与唯心主义。所谓的唯物主义是看得见摸得着的物质,停留在人的意识上。而不承认思维感知不到的第七识魄和第八识神识乃至第九识自性、第十识纯净性。只有佛、菩萨或老实依佛法修行的人,才证知以金木水火土为属性特征的宇宙光能魄的存在;和自身具有神识与性的光能存在。这种光能说到底或了义说、究竟说,虽不是物质形态,但又是物质属性;即以光体为存在方式的不能独立或能独立的高智慧高能量的自心性识。不能独立的为众生,能独立的为佛菩萨。这样的圣人于世间才能证知世界上彻底的唯物主义与真正的唯心主义是一体,即唯一佛乘。佛菩萨的神通妙力都来源于通彻宇宙又在宇宙中万彻万能的智慧能量。又以光能为载体成就不同的生命现象才是智慧无极限的觉者,成就的过程就是积功累德,培育慈悲、增长智慧的过程。否则,停止在意识上的唯物主义,停留在思维上的唯心主义,不是彻底的唯物主义者,不是真正的唯心主义者。而是三界之内有欲、有求、有想或无想的六道众生;或有为、有染、有漏的诸外道。这是存在于宇宙之中乃至我们这个世界的绝对真理。这一绝对真理的证知不是在语言、文字等一切文化现象上求得,也不能在一切物质属性变化规律的科学现象中找到。所谓的地球文明,即物质文明与精神文明,是世间法则。离开地球乃至太阳系,就不能适用其它星球或世界的生命文明与法则。只有出世间的文明,才是永恒的真实的常乐我净。这里的光能也为比喻说,实则似光非光;似有还无,似无尚有,真实存在,又具妙有。

如是我闻。一时佛在毗耶离大林中重阁讲堂。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊。而与阿难。于晨朝时。著衣持钵。入城乞食。还归所止。食竟洗漱。收摄衣钵。告阿难言。汝可取我尼师坛来。吾今当往遮波罗支提。入定思惟。作此言已。即与阿难。俱往彼处。既至彼处。阿难即便敷尼师坛。于是世尊结跏趺坐。寂然思惟。阿难尔时去佛不远。亦于别处。

缘起,这部经是我自愿为诸位略释,因为在前一段时间,定中出现一座大殿,有一位大德高僧周围有无数僧人围绕,坐而不语。但我感知令我承担一项重任,然后不现,恢复寂静。出定后百思不解是什么重任。当我拜佛时,突然看见桌上放的《大般涅槃经》,又回想定中见大德高僧时,也看到一部经,虽不知经名,但从外形上一模一样。这个因

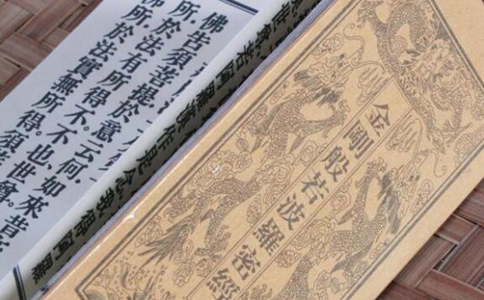

《大般涅槃经》是一部大经,40卷,是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。《涅槃经》的内容大致包括以下几个方面:关于涅槃。四德——常、乐、我、净。小乘佛教视世俗社会为“无常、苦、无我、不净”,认为从无常苦中解脱的唯一出路是离开世俗世界并不要再生,这种涅?,只是单纯地歌颂死亡,并不能给人以生的刺激

大般涅槃经卷第一 白话佛经 白话大般涅槃经 常亲近同修 翻译 大般涅槃经卷第一 寿命品第一 这是我亲耳所闻。一天佛来到拘尸那国(又名力士生地)阿利罗跋提河边的娑罗双树间。佛的周围有八十亿大比丘围绕。二月十五日是佛要涅槃的日子,这一天佛用神力发出宏大的声音:如来应

《大般涅槃经》全文共「374967」个字。《大般涅槃经》四十卷字数如下:《涅槃经》序:1040;《涅槃经》卷第一:9609;《涅槃经》卷第二:10745;《涅槃经》卷第三:9683;《涅槃经》卷第四:7925;《涅槃经》卷第五:10194;《涅槃经》卷第六:9180;

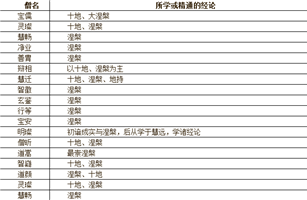

六祖惠能大师与《金刚经》及《涅槃经》有大因缘。《金刚经》是他转凡成圣的根本,他的禅道却与《涅槃经》有很多的贴合之处,值得研究。 禅宗的禅定与一般的禅定有很大的差别。一般的禅定讲的是四禅八定,

《涅槃经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅槃经》的译本,其中影响大的主要有三个:一、东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅槃经》的全译,只是译了原经初分的前五品;

《涅槃经》是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。佛祖一生,用几十年的时间讲”无常“,”苦“,”无我“,”不净“,为佛法的根基,至今南传佛教依此思路修行:”无常“,”苦“,”无我“,”不净“。

《大般涅槃经》梵名(Maha^ -parinirva^n!a-su^tra)。(一)凡四十卷。北凉昙无谶译。又作大涅槃经、涅槃经、大经。今收于大正藏第十二册。系宣说如来常住、众生悉有佛性、阐提成佛等之教义。属大乘涅槃经。共分十三品:(一)寿命品,(二)金刚身品, (三)名字功德品,(四)如来性品,(五)一切大众所问品,(六)现病品,(七)圣行品

佛教各宗派都以涅槃为最后归宿。小乘佛教视世俗世界为“无常”、 “苦”、“无我”、“不净”,认为从无常苦中解脱出来的唯一出路,是离开世俗世界,灰身灭智,不要再生。这样的涅槃,只能是对死亡的讴歌,即不能给人以激励,也无利于佛教的发展,所以受到后起的大乘教派的激烈批评。认为人生诚然是苦的,理应从中解脱出来,但涅槃并不意味着死亡

若能于众生,昼夜常修慈;因是得常乐,以不恼他故。这段经文告诉我们,如果想获得幸福安乐的生活,就要时常修习慈悲心。慈悲的人没有烦恼,有慈悲心的人,不会去侵犯人,不会去恼害人,自然就不会有烦恼。「若能于众生,昼夜常修慈」,我们可以学

佛身在本经中是指如来之身,或如来、如来藏、佛性,也就是指佛的法身。世间一切有为法是无常的,所谓生者必灭,合会必离,盛必有衰,众苦流转,无有休息,常为诸苦所侵。因此,佛陀于拘尸那入涅槃之际,众生心大忧愁,同时举声悲啼号哭,咸谓世间空虚,众生福尽,从今以后,无有救护,无

经文: 若有人能供养恭敬无量诸佛,方乃得闻《大涅槃经》,薄福之人,则不得闻。所以者何?大德之人,乃能得闻如是大事,凡夫下劣,则不得闻。何等为大?所谓诸佛甚深秘藏如来性是,以是义故,名为大事。释义

涅槃思想之发展,到达中观和唯识的无住处义,已达到了最高的大乘境界,但就广义或全体大用说,还未达到综合完成的阶段,因为上述二者或言空言有均有所偏重,贯注在某一面的深阐发扬,未顾及到整个涅槃之完满胜义。完成此一胜义者,我以为应是大般涅槃经,虽然涅槃经之思想和唯识思想孰前孰后,还难断定,但涅槃经之内容,涵盖了中观和唯识

《涅盘经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅盘经》的译本,其中影响大的主要有三个:一是东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅盘经》的全译

《大般涅槃经》,又称《大涅槃经》、《涅槃经》、《大经》。北凉昙无谶(385-433)译。师中印度人,初习小乘教法,兼习五明,讲说精辩,应答善巧。后遇白头禅师,得树皮《大般涅槃经》,自感惭愧,改而专学大乘。后携《大般涅槃经》前分十卷、《菩萨戒经》、《菩萨戒本》等入罽宾,又至龟兹,然此二地多学小乘,遂东经鄯善,至敦煌。

《大般涅槃经》在北朝隋唐时期的传播与影响 一、僧妙、昙延一系的涅槃师 僧妙[①],河东蒲坂人。持戒精严,修习苦行,通览诸典籍,性格谦虚。后来,住蒲乡常念寺(即后来的仁寿寺),聚徒说法,得到周

大般涅槃经后分 卷上 憍陈如品之末 尔时,须跋陀罗从佛闻说大般涅槃甚深妙法,而得法眼,见法清净,爱护正法,已舍邪见,于佛法中深信坚固,即从如来欲求出家。 佛言:善哉!善哉!须跋陀罗,善来比丘

夫正道幽寂无始无终。妙理虚玄非新非故。无始而言其始者。谓之无明生死。无终而语其终者。即是种智涅槃。无明生死本自有之名之为故。种智涅槃修因方克目之为新。此经乃于非始之始。分别佛性三因之殊。还就无终之终。辨于涅槃三德极果之别。若佛性之因非因。涅槃之果非果。是则因如不异果如。果如不异因如。若因如不异果如。非止涅槃之

大般涅盘 (mahaparinivana) 的意译是大灭度、大圆寂,乃是指佛陀圆满诸德,寂灭诸恶的解脱境地。 有关佛陀大般涅盘的经典有三种:(1)小乘的《大般涅盘经》:此经在南传巴利藏中称为 maha-parinibbana suttanta, 收于长部尼柯耶 (digha- nikaya) 第十六经, 相当于汉译《长阿含》的《游行经》。现存有三个《游行经》的异译本:(a) 《佛

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

善信问:顶礼师父!阿弥陀佛!《法华经》说“佛种从缘起”有点不理解。觉火法师开示:众生有佛性犹如矿中有金,要成佛也要好助缘,种子才能启发出来。学佛成佛都是有因有缘的,我们修行就是在开矿。阿弥陀佛!

在《悲华经》、《妙法莲华经》等经典中很多都是以芬陀利花作为经题的,用来比喻此经的清净、无染和广大。在由僧叡著的《妙法莲华经·后序》中描述道,莲花在诸花之中最胜。花尚未敷则名为屈摩罗,敷而将要落则名为迦摩罗,当它处中盛时则名为芬陀利。没有敷喻二

《涅槃经》又称《大本涅槃经》、《大涅槃经》。“涅槃”的意思是“消灭烦恼火焰,达到觉悟状态”。本经是四大部之一,说明佛身常住不灭,涅槃常乐我净;宣称“一切众生悉有佛性”一阐提和声闻、辟支佛均得成佛。全经共分13品:寿命品、金刚身品、名字功德品、如来

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!