这里的菩萨,于世间应理解为菩萨行人,于出世间为品位菩萨。但于菩萨境界中,又没有世间与出世间的名相。由于此经中的菩萨,既有世间行作方便,又有出世间品位自在等,如释解中加以区别,诸位不易分辨,故统称为菩萨。

【尔时佛告迦叶菩萨。善男子。菩萨摩诃萨应当于是般涅盘经专心思惟五种之行。何等为五。一者圣行。二者梵行。三者天行。四者婴儿行。五者病行。善男子。菩萨摩诃萨常当修习是五种行。复有一行是如来行。所谓大乘大涅盘经。】

这时,佛对迦叶菩萨说,菩萨当于此经专心思维五种行;一者圣行;二者梵行;三者天行;四者婴儿行;五者病行。菩萨经常修行这五种行,还要修行佛行;即受持佛说大乘经典与此经。具体如下:

菩萨住于圣行,住于此经,久修善法。

【迦叶。云何菩萨摩诃萨所修圣行。菩萨摩诃萨若从声闻若从如来。得闻如是大涅盘经。闻已生信。信已应作如是思惟。诸佛世尊有无上道有大正法大众正行。复有方等大乘经典。我今当为爱乐贪求大乘经故。舍离所爱妻子眷属所居舍宅金银珍宝微妙璎珞香花伎乐奴仆给使男女大小象马车乘牛羊鸡犬猪豕之属。复作是念。居家逼迫犹如牢狱。一切烦恼由之而生。出家闲旷犹如虚空。一切善法因之增长。若在家居不得尽寿净修梵行。我今应当剃除鬓发出家学道。复作是念。我今定当出家修学无上正真菩提之道。菩萨如是欲出家时。天魔波旬生大苦恼言。是菩萨复当与我兴大战诤。善男子。如是菩萨云何当复与人战诤。】

一、菩萨听闻此经生信,思维诸佛无上道;为受持佛大乘经典与此经,应舍离妻子、眷属、舍宅、财富等一切外财,视居家如牢狱一样让人烦恼,不得尽寿净修清净行。应出家让一切善法因此增长,修行无上菩提之道。舍外财出家为菩萨行布施,菩萨想出家时,与魔王的战争开始。魔王生大烦恼,说我又减少一个子民多一个战争对手。这场战争又旷日持久,一直战斗到菩萨菩提树下证菩提。

【是时菩萨即至僧坊。若见如来及佛弟子。威仪具足诸根寂静。其心柔和清净寂灭。即至其所。而求出家。剃除须发服三法衣。既出家已奉持禁戒威仪不缺。进止安祥无所触犯。乃至小罪心生怖畏。护戒之心犹如金刚。善男子。譬如有人带持浮囊欲渡大海。尔时海中有一罗刹。即从此人乞索浮囊。其人闻已即作是念。我今若与必定没死。答言。罗刹。汝宁杀我浮囊叵得。罗刹复言。汝若不能全与我者。见惠其半。是人犹故不肯与之。罗刹复言。汝若不能惠我半者。幸愿与我三分之一。是人不肯。罗刹复言。若不能者施我手许。是人不肯。罗刹复言。汝今若复不能与我如手许者。我今饥穷众苦所逼。愿当济我如微尘许。是人复言。汝今所索诚复不多然我今日方当渡海。不知前道近远如何。若与汝者气当渐出。大海之难何由得过。能脱中路没水而死。】

二、菩萨出家后服法衣,奉持禁戒;菩萨护戒之心,犹如金刚。乃至小恶心生怖畏。菩萨护戒如人持浮囊,想渡大海;魔子想破戒,向菩萨乞索浮囊一半、三分之一或再搭一把手不可;菩萨宁被魔子杀掉也不破戒,如不舍浮囊。菩萨护戒,常有烦恼魔子来巧语诱破,而菩萨为证无上菩提,护持重戒与微小戒律一样,坚固心如金刚。

【善男子。菩萨摩诃萨护持禁戒亦复如是。如彼渡人护惜浮囊。菩萨如是守护戒时。常有烦恼诸恶罗刹。语菩萨言。汝当信我终不相欺。但破四禁护持余戒。以是因缘令汝安隐得入涅盘。菩萨尔时应作是言。我今宁持如是禁戒堕阿鼻狱。终不毁犯而生天上。烦恼罗刹复作是言。汝若不能破四禁者。可破僧残。以是因缘令汝安隐得入涅盘。菩萨亦应不随其语。罗刹复言。卿若不能犯僧残者。亦可故犯偷兰遮罪。以是因缘令汝安隐得入涅盘。菩萨尔时亦复不随。罗刹复言。卿若不能犯偷兰遮。可犯舍堕。以是因缘可得安隐入于涅盘。菩萨尔时亦复不随。罗刹复言。卿若不能犯舍堕者。可破波夜提。以是因缘令汝安隐得入涅盘。菩萨尔时亦复不随。罗刹复言。卿若不能犯波夜提者。幸可毁破突吉罗戒。以是因缘可得安隐入于涅盘。菩萨尔时心自念言。我今若犯突吉罗罪不发露者。则不能渡生死彼岸而得涅盘。菩萨摩诃萨于是微小诸戒律中。护持坚固心如金刚。菩萨摩诃萨持四重禁及突吉罗。敬重坚固等无差别。菩萨若能如是坚持。则为具足五支诸戒。所谓具足菩萨根本业清净戒。前后眷属余清净戒。非诸恶觉觉清净戒。护持正念念清净戒。回向阿耨多罗三藐三菩提戒。

迦叶。是菩萨摩诃萨复有二种戒。一者受世教戒。二者得正法戒。菩萨若得正法戒者终不为恶。受世戒者。白四羯磨然后乃得。】

三、菩萨具足五方面清戒;一根本业清净戒;二前后眷属余清净戒;三非诸恶觉清净戒;四护戒正念,念清净戒;五回向菩提戒。

【复次善男子。有二种戒。一者性重戒。二者息世讥嫌戒。】

四、菩萨又有二种戒;一受世教戒;二得正法戒,终不为恶。

【性重戒者。谓四禁也。息世讥嫌戒者。不作贩卖轻秤小斗欺诳于人。因他形势取人财物。害心系缚。破坏成功。燃明而卧田宅种植。家业坐肆。不畜象马车乘牛羊驼驴鸡犬猕猴。孔雀鹦鹉共命及拘枳罗。豺狼虎豹猫狸猪豕及余恶兽。童男童女大男大女奴婢僮仆。金银琉璃颇梨真珠车磲马瑙珊瑚璧玉珂贝诸宝。赤铜白镴鍮石盂器。【毯-炎+瞿】毹毾【毯-炎+登】拘执【廿/毦】衣。一切谷米大小麦豆黍粟稻麻生熟餐具。常受一食不曾再食。若行乞食及僧中食。常知止足。不受别请。不食肉不饮酒。五辛荤物。悉不食之。是故其身无有臭秽。常为诸天一切世人恭敬供养尊重赞叹。趣足而食终不长受。所受衣服才足覆身。进止常与三衣钵具。终不舍离如鸟二翼。不畜根子茎子节子接子子子。不畜宝藏若金若银饮食厨库衣裳服饰。高广大床象牙金床杂色编织悉不坐卧。不畜一切细软诸席。不坐一切象荐马荐。不以细软上妙衣服用敷床卧。其止息床不置二枕。亦不受畜妙好丹枕。安黄木枕。终不观视象斗马斗车斗兵斗若男若女牛羊鸡雉鹦鹉等斗亦不故往观视军阵。亦不故听吹贝鼓角琴瑟筝笛箜篌歌叫伎乐之声。除供养佛。摴蒲围棋波罗塞戏。师子象斗。弹棋六博拍毱掷石。投【梦-夕+?】牵道八道行成。一切戏笑悉不观作。终不瞻相手足面目。不以爪镜芝草杨枝钵盂髑髅而作卜筮。亦不仰观虚空星宿。除欲解睡。不作王家往返使命。以此语彼以彼语此。终不谀谄邪命自活。亦不宣说王臣盗贼斗诤饮食国土饥馑恐怖丰乐安隐之事。善男子。是名菩萨摩诃萨息世讥嫌戒。善男子。菩萨摩诃萨坚持如是遮制之戒。与性重戒等无差别。】

五、菩萨还有二种戒;一性重戒(四禁戒);二息世讥嫌戒,世间人都认为不该做的事,如小称大砣和不食五辛之物,不看凶杀戏等。

【善男子。菩萨摩诃萨受持如是诸禁戒已。作是愿言。宁以此身投于炽然猛火深坑。终不毁犯过去未来现在诸佛所制禁戒与刹利婆罗门居士等女而行不净。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以热铁周匝缠身。终不敢以破戒之身而受信心檀越衣服。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以此口吞热铁丸。终不敢以毁戒之口而食信心檀越饮食。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁卧此身大热铁上。终不敢以破戒之身受信心檀越床卧敷具。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以此身受三百鉾终不敢以毁戒之身而。受信心檀越医药。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以此身投热铁镬。终不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以铁椎打碎此身从头至足令如微尘。不以破戒。受诸刹利婆罗门居士恭敬礼拜。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以热铁挑其两目。不以染心视他好色。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以铁锥周遍刺身。不以染心听好音声。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以利刀割去其鼻。不以染心贪嗅诸香。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以利刀割裂其舌。不以染心贪着美味。复次善男子。菩萨摩诃萨复作是愿。宁以利斧斩斫其身。不以染心贪着诸触。何以故。以是因缘能令行者堕于地狱畜生饿鬼。迦叶。是名菩萨摩诃萨护持禁戒。菩萨摩诃萨护持如是诸禁戒已。悉以施与一切众生。以是因缘愿令众生护持禁戒。得清净戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒随顺戒毕竟戒具足成就波罗蜜戒。】

六、菩萨宁以热铁炙身,终不取以身破戒;菩萨宁吞热铁丸,终不取以口毁戒;菩萨宁卧热铁床,终不取以身贪求高广大床而破戒;菩萨宁日受三百矛刺,终不取以身贪求滋补医药而破戒;菩萨宁投入镬汤,终不以身贪求豪宅而破戒;菩萨宁被铁棒打碎,终不取以身贪求礼拜而破戒;菩萨宁被铁器挖出双目,不以色心视好色;菩萨宁用铁锥刺耳,不以染心听好音声;菩萨宁用利刀割其鼻,不以染心嗅诸香气;菩萨宁用利刀割去其舌,不以染心贪其美味;菩萨宁用利斧砍其身,不以染心贪其触。谁这样对待菩萨,将堕三恶道。而成就菩萨护持清净戒的功德,具足圆满。

【善男子。菩萨摩诃萨修持如是清净戒时。即得住于初不动地。云何名为不动地耶。菩萨住是不动地中。不动不堕不退不散。善男子。譬如须弥山随蓝猛风不能令动堕落退散。菩萨摩诃萨住是地中亦复如是。不为色声香味所动不堕地狱畜生饿鬼。不退声闻辟支佛地。不为异见邪风所散而作邪命。复次善男子。又不动者。不为贪欲恚痴所动。又不堕者。不堕四重。又不退者。不退还家。又不散者。不为违逆大乘经者之所散坏。复次善男子。菩萨摩诃萨亦复不为诸烦恼魔之所倾动。不为阴魔所堕。乃至坐于道场菩提树下。虽有天魔不能令其退阿耨多罗三藐三菩提。亦复不为死魔所散。】

七、菩萨修持这样的清净戒,进入八地菩萨,不动地;此地菩萨为不动、不随、不退、不散,如山一样不为大风动、堕、退、散。一不动为,不为色声香味触法所动,不为贪嗔痴所动,不为烦恼魔所动。二不堕为,不堕三恶道,不破四重戒,不为色受想行识蕴魔恼害而堕。三不退为,不退回声闻、缘觉,不退戒还俗,不退菩提道。四不散为,不为邪风所散,于大乘经典不散,不为死魔所散。

【善男子。是名菩萨摩诃萨修习圣行。善男子。云何名为圣行。圣行者。佛及菩萨之所行故。故名圣行。以何等故名佛菩萨为圣人耶。如是等人有圣法故。常观诸法性空寂故。以是义故故名圣人。有圣戒故故名圣人。有圣定慧故故名圣人。有七圣财。所谓信戒惭愧多闻智慧舍离故。故名圣人。有七圣觉故故名圣人。以是义故复名圣行。】

八、菩萨进入不动地,为菩萨修行圣行;佛与菩萨所行为圣行。佛与菩萨为圣人;有圣法,有圣戒,有圣定慧为圣人。圣人有七圣财;即信、戒、忏、愧、多闻、智慧、舍离。圣人有七圣觉;即择法觉、精进觉、喜觉、除觉、舍觉、定觉、念觉。

【复次善男子。菩萨摩诃萨圣行者。观察是身从头至足。其中唯有发毛爪齿不净垢秽皮肉筋骨脾肾心肺肝胆肠胃生熟二藏大小便利涕唾目泪肪膏脑膜骨髓脓血脑骸诸脉。菩萨如是专念观时。谁有是我我为属谁。住在何处。谁属于我。复作是念骨是我耶离骨是耶。菩萨尔时除去皮肉。唯观白骨。复作是念。骨色相异。所谓青黄白色鸽色。如是骨相亦复非我。何以故。我者亦非青黄白色及以鸽色。菩萨系心作是观时即得断除一切色欲。复作是念。如是骨者从因缘生。依因足骨以拄踝骨。依因踝骨以拄【跳-兆+尃】骨。依因【跳-兆+尃】骨以拄膝骨。依因膝骨以拄髀骨。依因髀骨以拄臗骨。依因臗骨以拄腰骨。依因腰骨以拄脊骨。依因脊骨以拄肋骨。复因脊骨上拄项骨。依因项骨以拄颔骨。依因颔骨以拄牙齿。上有髑髅。复因项骨以拄肩骨。依因肩骨以拄臂骨。依因臂骨以拄腕骨。依因腕骨以拄掌骨。依因掌骨以拄指骨。菩萨摩诃萨如是观时。身所有骨一切分离。得是观已即断三欲。一形貌欲。二姿态欲。三细触欲。】

九、菩萨圣行,修于诸观;观身不净谁是我,我是谁。观身白骨断除一切色欲。观骨节分离断形貌欲、姿态欲、细触欲。观青色十方皆青,黄、白色也是如此。在各色观中此身不净,因缘和合,四大无我,示现身作事业,幻化不实;并观何处生贪欲、骂辱、嗔恚。若心不忍,心则散乱,失去正念。若失正念,不分善恶,堕于恶道。如是观为观身不净,观受是苦,观心无常、观法无我,得四念处。得入堪忍地,即一地菩萨。

【菩萨摩诃萨观青骨时。见此大地东西南北四维上下悉皆青相。如青色观黄白鸽色亦复如是。菩萨摩诃萨作是观时。眉间即出青黄赤白鸽等色光。菩萨于是一一诸光明中见有佛像。见已即问。如此身者不净因缘和合共成。云何而得坐起行住屈伸俯仰视瞬喘息悲泣喜笑。此中无主谁使之尔。作是问已。光中诸佛忽然不现。复作是念。或识是我。故使诸佛不为我说。复观此识次第生灭犹如流水。亦复非我。复作是念。若识非我。出息入息或能是我。复作是念。是出入息直是风性。而是风性乃是四大。四大之中何者是我。地性非我。水火风性亦复非我。复作是念。此身一切悉无有我。唯有心风因缘和合。示现种种所作事业。譬如咒力幻术所作。亦如箜篌随意出声。是故此身如是不净。假众因缘和合共成。当于何处而生贪欲。若被骂辱复于何处而生嗔恚。如我此身三十六物不净臭秽。何处当有受骂辱者。若闻其骂即便思惟。以何音声而见骂耶。一一音声不能见骂。若一不能众多亦尔。以是义故不应生嗔。若他来打亦应思惟。如是打者从何而生。复作是念。因手刀杖及以我身故得名打。我今何缘横嗔于他。乃是我身自招此咎。以我受是五阴身故。譬如因的则有箭中。我身亦尔。有身有打。我若不忍心则散乱。心若散乱则失正念。若失正念则不能观善不善义。若不能观善不善义。则行恶法。恶法因缘则堕地狱畜生饿鬼。菩萨尔时作是观已。得四念处。得四念处已则得住于堪忍地中。菩萨摩诃萨住是地已。则能堪忍贪欲恚痴。亦能堪忍寒热饥渴蚊虻蚤虱暴风恶触种种疾疫恶口骂詈挝打楚挞。身心苦恼一切能忍。是故名为住堪忍地。】

十、菩萨堪忍,身心苦恼一切能忍;堪忍贪欲、恚痴、寒热、疫病、恶口、打骂等。

【迦叶菩萨白佛言。世尊。菩萨未得住不动地。净持戒时颇有因缘得破戒不。善男子。菩萨未得住不动地。有因缘故可得破戒。迦叶言。唯然世尊。何者是耶。】

十一、没有得住不动地持戒时,有因缘可得破戒;为令他人受持读诵大乘经典,令人不退菩提心,故得破戒;如七地以下菩萨为度化饮酒的人,就示现饮酒接近此人等。为度众生,我不入地狱,谁入地狱。

【佛告迦叶。若有菩萨知以破戒因缘则能令人受持爱乐大乘经典。又能令其读诵通利书写经卷广为他说。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。为如是故故得破戒。菩萨尔时应作是念。我宁一劫若减一劫。堕阿鼻地狱受此罪报。要令是人不退转于阿耨多罗三藐三菩提。迦叶。以是因缘菩萨摩诃萨得毁净戒。尔时文殊师利菩萨白佛言。世尊。若有菩萨。摄取护持如是之人。令不退转菩提之心。为是毁戒若堕阿鼻地狱无有是处。尔时佛赞文殊师利。善哉善哉。如汝所说。我念往昔。于阎浮提作大国王名曰仙预。爱念敬重大乘经典。其心纯善无有粗恶嫉妒悭吝。口常宣说爱语善语。身常摄护贫穷孤独。布施精进无有休废时世无佛声闻缘觉。我于尔时爱乐大乘方等经典。十二年中事婆罗门供给所须。过十二年施安已讫。即作是言。师等今应发阿耨多罗三藐三菩提心。婆罗门言。大王。菩提之性是无所有。大乘经典亦复如是。大王云何。乃欲令人同于虚空。善男子。我于尔时心重大乘。闻婆罗门诽谤方等。闻已实时断其命根。善男子。以是因缘从是已来不堕地狱善男子。拥护摄持大乘经典。乃有如是无量势力。】

十二、菩萨拥护大乘经典,令人不退菩提心,虽破戒却无地狱可堕;往昔佛于此地球做大国王时,敬重大乘经典。当时,无佛和声闻、缘觉住世,只有佛教经典。佛十二年供养婆罗门,又十二年保护安全。后劝婆罗门发菩提心时,婆罗门说,菩提之性,是无所有,大乘经典也如此。见闻婆罗门诽谤大乘经典,当时将其杀掉;如此因缘,没有堕地狱。护持大乘经典,有无量势力。菩萨行六度成就十种自在,即行法施、无畏施、财施,可以圆满命自在、心自在、财自在;持戒行能圆满业自在、生自在;精进行能圆满愿自在;忍辱行能圆满信解自在;禅定行能圆满如意自在;般若行能圆满智自在、法自在。

【复次迦叶。又有圣行。所谓四圣谛苦集灭道。迦叶。苦者逼迫相。集者能生长相。灭者寂灭相。道者大乘相。复次善男子。苦者现相。集者转相。灭者除相。道者能除相。复次善男子。苦者有三相。苦苦相行苦相坏苦相。集者二十五有。灭者灭二十五有。道者修戒定慧。复次善男子。有漏法者有二种有因有果。无漏法者亦有二种有因有果。有漏果者是则名苦。有漏因者则名为集。无漏果者则名为灭。无漏因者则名为道。复次善男子。八相名苦。所谓生苦老苦病苦死苦爱别离苦怨憎会苦求不得苦五盛阴苦。能生如是八苦法者。是名为集。无有如是八法之处。是名为灭。十力四无所畏三念处大悲。是名为道。善男子。生者出相所谓五种。一者初出。二者至终。三者增长。四者出胎。五者种类生。何等为老老有二种。一念念老。二终身老。复有二种。一增长老。二灭坏老。是名为老。云何为病。病谓四大毒蛇互不调适。亦有二种。一者身病。二者心病。身病有五。一者因水。二者因风三者因热四者杂病。五者客病。客病有四。一者非分强作。二者忘误堕落。三者刀杖瓦石。四者鬼魅所著。心病亦有四种。一者踊跃。二者恐怖。三者忧愁。四者愚痴。复次善男子。身心之病凡有三种。何等为三。一者业报。二者不得远离恶对。三者时节代谢。生如是等因缘名字受分别。病因缘者。风等诸病。名字者。心闷肺胀上气嗽逆心惊下痢。受分别者。头痛目痛手足等痛。是名为病。何等为死死者舍所受身。舍所受身亦有二种。一命尽死。二外缘死。命尽死者亦有三种。一者命尽非是福尽。二者福尽非是命尽。三者福命俱尽。外缘死者亦有三种。一者非分自害死。二者横为他死。三者俱死。又有三种死。一放逸死。二破戒死。三坏命根死。何等名为放逸死。若有诽谤大乘方等般若波罗蜜。是名放逸死。何等名为破戒死耶。毁犯去来现在诸佛所制禁戒。是名破戒死。何等名为坏命根死。舍五阴身。是名坏命根死。如是名曰死为大苦。何等名为爱别离苦。所爱之物破坏离散。所爱之物破坏离散亦有二种。一者人中五阴坏。二者天中五阴坏。如是人天所爱五阴分别校计有无量种。是名爱别离苦。何等名为怨憎会苦。所不爱者而共聚集。所不爱者而共聚集亦有三种。所谓地狱饿鬼畜生。如是三趣分别挍计有无量种。如是则名怨憎会苦。何等名为求不得苦。求不得苦亦有二种。一者所悕望处求不能得。二者多用功力不得果报。如是则名求不得苦。何等名为五盛阴苦。五盛阴苦者。生苦老苦病苦死苦。爱别离苦怨憎会苦求不得苦。是故名为五盛阴苦。】

十三、菩萨圣行苦集灭道;苦有逼迫相,集有生长相,灭有寂灭相,道有大乘相。苦灭相,集转相,灭除相,道能除相。苦有三相,苦苦相,行苦相,坏苦相。集三界诸有相,灭三界诸有相,道戒定慧。有漏法有因有果,无漏法也是有因有果。有漏法漏果为苦,漏因为集;无漏法无漏果为灭,无漏因为道。生、老、病、死、爱离别、怨憎会、求不得、五蕴盛为苦;能生苦法为集;无有苦处为灭;十力,四无所畏,四念处,大悲为道。生有五相;一者初出;二者终成;三者增长;四者出胎;五者种类生。老有二相;一为念老,也为增长老;二为终身老,也为灭坏老。病有二相;一为身病;二为心病;病为地、水、火、风,四大互不协调。身病有水、风、热、杂的原因和外伤,外伤由战争、不小心或误摔、刀杖瓦石、鬼魅作秽四种原因。心病有高兴、害怕、忧愁、愚痴四种原因,这四种原因有三种根源;一者业报;二者恶对;三者季节与代谢。死有二相;一为命尽死;二为外缘死;死为失去受报之身体。命尽有三种情况;一是命尽福没尽;二是福尽命没尽;三是福命都没尽。外缘死也有三种情况;一是想害他人或被他人害而自杀;二是想杀他人或被他人害而他杀;三是又想害他人又想自害而死;另外,有的人外缘死可为放逸死、破戒死、坏命根死。放逸死是人诽谤大乘经典;毁戒死是人毁犯诸佛所制禁戒;坏命根为舍五蕴身,是成道之人。

十力为;一是处非处智力(道理与非道理);二是业异熟智力(知三世业力);三是诸禅解脱三昧力;四是根上下力;五是种种智解脱力;六是种种界智力(众生界);七是遍趣行智力(显现六道);八是宿命智力;九是天眼力;十是漏尽智力。四无所畏;一切智无所畏;漏尽无所畏;诸法障道无所畏;说尽苦道无所畏。四念处为;观身不净,观受是苦,观心无常,观法无我。爱别离为所爱之物被破坏离散有三种;一为人的五蕴坏,即心、肝、脾、肺、肾;二为天的五蕴坏,即色、受、想、行、识;三为其它五蕴坏。怨憎会为不爱而脱不掉,还要会集;重点是三恶道,不想去、不愿去、不愿作也得会作,不见轮回饶过人。求不得为所求不得和费大力气不得果报。五蕴盛为七苦作用于心,念念为苦。

【迦叶。生之根本凡有如是七种之苦。老苦乃至五盛阴苦。迦叶。夫衰老者非一切有。佛及诸天一向定无。人中不定或有或无。迦叶。三界受身无不有生。老不必定。是故一切生为根本。迦叶。世间众生颠倒覆心。贪着生相厌患老死。菩萨不尔观于初生已见过患。迦叶。如有女人入于他舍。是女端正颜貌美丽。以好璎珞庄严其身。主人见已即便问言。汝字何等系属于谁。女人答言。我身即是功德大天。主人问言。汝所至处为何所作。女天答言。我所至处。能与种种金银琉璃颇梨真珠珊瑚虎珀车磲马瑙象马车乘奴婢仆使。主人闻已心生欢喜踊跃无量。我今福德故令汝来至我舍宅。即便烧香散花供养恭敬礼拜。复于门外更见一女。其形丑陋衣裳弊坏多诸垢腻。皮肤皴裂其色艾白。见已问言。汝字何等系属于谁。女人答言。我字黑闇。复问何故名为黑闇。女人答言。我所行处。能令其家所有财宝一切衰耗。主人闻已即持利刀。作如是言。汝若不去当断汝命。女人答言。汝甚愚痴无有智慧。主人问言。何故名我痴无智慧。女人答言。汝家中者即是我姊。我常与姊进止共俱。汝若驱我亦当驱姊。主人还入问功德天。外有一女云是汝妹。实为是不。功德天言。实是我妹。我与此妹行住共俱。未曾相离随所住处。我常作好彼常作恶我作利益彼作衰损。若爱我者亦应爱彼。若见恭敬亦应敬彼。主人即言。若有如是好恶事者。我皆不用各随意去。是时二女便共相将还其所止。尔时主人见其还去。心生欢喜踊跃无量。是时二女复共相随至一贫家。贫人见已心生欢喜。即请之言。从今已往愿汝二人常住我家。功德天言。我等先已。为他所驱。汝复何缘俱请我住。贫人答言。汝今念我。我以汝故复当敬彼。是故俱请令住我家。迦叶。菩萨摩诃萨亦复如是。不愿生天以生当有老病死故。是以俱弃曾无受心。凡夫愚人不知老病死等过患。是故贪受生死二法。复次迦叶。如婆罗门幼稚童子为饥所逼。见人粪中有庵罗果即便取之。有智见已呵责之言。汝婆罗门种姓清净。何故取是粪中秽菓。童子闻已赮然有愧。即答之言。我实不食。为欲洗净还弃舍之。智者语言。汝大愚痴。若还弃者本不应取。善男子。菩萨摩诃萨亦复如是。于此生分不受不舍。如彼智者呵责童子。凡夫之人欣生恶死。如彼童子取菓还弃。复次迦叶。譬如有人四衢道头器盛满食色香味具而欲卖之。有人远来饥虚羸乏。见其饭食色香味具。即指问言。此是何物。食主答言。此是上食色香味具。若食此食得色得力。能除饥渴得见诸天。唯有一患所谓命终。是人闻已即作是念。我今不用色力见天。亦不用死。即作是言。食是食已若命终者。汝今何为于此卖之。食主答言。有智之人终不肯买。唯有愚人不知是事。多与我价贪而食之。善男子。菩萨摩诃萨亦复如是。不愿生天得色得力见于诸天。何以故。以其不免诸苦恼故。凡夫愚痴随有生处皆悉贪爱。以其不见老病死故。】

十四、三界众生无不有生,不一定有老;众生贪生而厌病老死;菩萨不然,知生必有病老死相伴生,善必恶相随。佛用功德天女与黑暗恶女姐妹比喻,美与丑伴生,富与贫相随。有智慧的人驱逐功德天女,而黑暗恶女也相随而去;愚痴的人贪求功德天女进舍,而黑暗恶女也相伴入宅。菩萨舍生而病老死都无,众生贪生而八苦根本。众生贪生如小孩饿逼取粪中果子,洗而又弃。菩萨见生如粪中果子,不受也无舍。菩萨不贪色声香味触法尘味,诸苦恼自免。众生贪其美味而得色力,知有一患将来要死,也出高价贪而食之。愚痴贪受,诸苦相集。

【复次善男子。譬如毒树根能杀人枝干茎节皮叶花实悉亦能杀。善男子。二十五有受生之处。所受五阴亦复如是一切能杀。复次迦叶。譬如粪秽多少俱臭。善男子。生亦如是。设寿八万下至十岁俱亦受苦。复次迦叶。譬如崄岸上有草覆于彼岸边多有甘露。若有食者寿天千年。永除诸病安隐快乐。凡夫愚人贪其味故。不知其下有大深坑。即前欲取不觉脚跌堕坑而死。智者知已舍离远去。善男子。菩萨摩诃萨亦复如是。尚不欲受天上妙食。况复人中。凡夫之人乃于地狱吞啖铁丸。况复人天上妙肴馔而能不食。迦叶。以如是譬及余无量无边譬喻。当知是生实为大苦。迦叶是名菩萨住于大乘大涅盘经观于生苦。迦叶。云何菩萨摩诃萨于是大乘大涅盘经观于老苦。老者能为嗽逆上气能坏勇力忆念进持盛年快乐憍慢贡高安隐自恣。能作背偻懈怠懒堕为他所轻。迦叶。譬如池水莲花满中开敷鲜荣甚可爱乐值天降雹悉皆破坏。善男子。老亦如是。悉能破坏盛壮好色。】

十五、菩萨住于此经,观知生为大苦;菩萨受持此经,知佛要随顺世间,示现般涅盘,还有谁能违背世间诸法规律呢!三界受生处,如毒树根、茎、叶、花、果都能杀人;又如臭粪一样,人生十岁乃至八万岁,都诸苦相随。凡夫贪生求寿,如冒险采药人不觉跌于深坑。菩萨见生寿与见天人妙食,似吞地狱铁丸。

【复次迦叶。譬如国王有一智臣善知兵法。有敌国王拒逆不顺。王遣此臣往讨伐之。即便擒获将来诣王。老亦如是。擒获壮色将付死王。复次迦叶。譬如折轴无所复用。老亦如是无所复用。复次迦叶。如大富家多有财宝金银琉璃珊瑚虎珀车【(王*巨)/木】马瑙。有诸怨贼若入其家。即能劫夺悉令空尽。善男子。盛年好色亦复如是。常为老贼之所劫夺。复次迦叶。譬如贫人贪着上饍细软衣裳。虽复悕望而不能得。善男子。老亦如是。虽有贪心欲受富乐。五欲自恣而不能得。复次迦叶。如陆地龟心常念水。善男子。人亦如是既为衰老之所干枯。心常忆念壮时所受五欲之乐。复次迦叶。犹如秋月所有莲花皆为一切之所乐见及其萎黄人所恶贱。善男子。盛年壮色亦复如是。悉为一切之所爱乐。及其老至众所恶贱。复次迦叶。譬如甘蔗既被压已滓无复味。壮年盛色亦复如是。既被老压无三种味。一出家味。二读诵味。三坐禅味。复次迦叶。譬如满月夜多光明昼则不尔。善男子。人亦如是。壮则端严形貌瓌玮。老则衰羸形神枯顇。复次迦叶。譬如有王常以正法治国理民真实无曲慈愍好施。时为敌国之所破坏。流离逃迸远至他土。他土人民见而愍之。咸作是言。大王往日正法治国不枉万姓。如何一旦流离至此。善男子。人亦如是。既为衰老所坏败已。常赞壮时所行事业。复次迦叶。譬如灯炷唯赖膏油膏油既尽势不久停。善男子。人亦如是。唯赖壮膏。壮膏既尽衰老之炷何得久停。复次迦叶。譬如枯河不能利益人及非人飞鸟走兽。善男子。人亦如是。为老所枯不能利益一切作业。复次迦叶。譬如河岸临崄大树若遇暴风必当颠坠。善男子。人亦如是。临老险岸死风既至势不得住。复次迦叶。如车轴折不任重载。善男子。老亦如是。不能咨受一切善法。复次迦叶。譬如婴儿为人所轻。善男子。老亦如是。常为一切之所轻毁。迦叶。以是等譬及余无量无边譬喻。当知是老实为大苦。迦叶。是名菩萨摩诃萨修行大乘大涅盘经观于老苦。】

十六、菩萨住于此经,观知老为大苦;老能坏勇力意念,无年青时的快乐骄慢等,被人轻慢。人老如池中莲花鲜美而遭冰雹,小国王好战而遇大国强兵,车轴折断,富家遭强盗等,盛年壮色为衰老干枯,再无出家、读经、静坐的劲头。老人也如国王失国乞食,油干灯灭,干河无水,不能咨受一切善法。

【迦叶。云何菩萨摩诃萨修行大乘大涅盘经观于病苦。所谓病者。能坏一切安隐乐事。譬如雹雨伤坏谷苗。复次迦叶。如人有怨心常忧愁而怀恐怖。善男子。一切众生亦复如是。常畏病苦心怀忧戚。复次迦叶。譬如有人形貌端正为王夫人欲心所爱。遣信逼唤与共交通。时王捕得。即便使人挑其一目截其一耳断一手足。是人尔时形容改异人所恶贱。善男子。人亦如是。先虽端严耳目具足。既为病苦所缠逼已则为众人之所恶贱。复次迦叶。譬如芭蕉竹苇及骡有子则死。善男子。人亦如是有病则死。复次迦叶。如转轮王主兵大臣常在前导王随后行。亦如鱼王蚁王【彖/虫】王牛王商主在前行时。如是诸众悉皆随从无舍离者。善男子。死转轮王亦复如是。常随病臣不相舍离。鱼蚁【彖/虫】牛商主病王亦复如是。常为死众之所随逐。迦叶。病因缘者。所谓苦恼愁忧悲叹身心不安。或为怨贼之所逼害。破坏浮囊拨撤桥梁。亦能劫夺正念根本。复能破坏盛壮好色力势安乐。除舍惭愧能为身心焦热炽然。以是等譬及余无量无边譬喻。当知病苦是为大苦。迦叶。是名菩萨摩诃萨修行大乘大涅盘经观于病苦。】

十七、菩萨住于此经,观知病为大苦;病能让人失去安稳乐事;如小苗遇雹雨,常人失手足,芭蕉有子等,抢夺人的正念根本。

【迦叶。云何菩萨修行大乘大涅盘经观于死苦所谓死者。能烧灭故。迦叶。如火灾起能烧一切。唯除二禅力不至故。善男子。死火亦尔能烧一切。唯除菩萨住于大乘大般涅盘。势不及故。复次迦叶。如水灾起一切漂没。唯除三禅力不至故。善男子。死水亦尔漂没一切。唯除菩萨住于大乘大般涅盘。复次迦叶。如风灾起能吹一切悉令散灭。唯除四禅力不至故。善男子。死风亦尔悉能吹灭一切所有唯除菩萨住于大乘大般涅盘。迦叶菩萨白佛言。世尊。彼第四禅以何因缘。风不能吹水不能漂火不能烧。佛告迦叶。善男子。彼第四禅内外过患一切无故。善男子。初禅过患内有觉观外有火灾二禅过患内有欢喜外有水灾。三禅过患内有喘息外有风灾。善男子。彼第四禅内外过患一切悉无。是故诸灾不能及之。善男子。菩萨摩诃萨亦复如是。安住大乘大般涅盘。内外过患一切皆尽。是故死王不能及之复次善男子。如金翅鸟能啖能消一切龙鱼金银等宝。唯除金刚不能令消。善男子。死金翅鸟亦复如是。能啖能消一切众生。唯不能消住于大乘大般涅盘菩萨摩诃萨。复次迦叶。譬如河岸所有草木大水瀑【涨-弓】悉随漂流入于大海。唯除杨柳以其软故。善男子。一切众生亦复如是。悉皆随流入于死海。唯除菩萨住于大乘大般涅盘。复次迦叶。如那罗延悉能摧伏一切力士。唯除大风。何以故。以无碍故善男子。死那罗延亦复如是。悉能摧伏一切众生。唯除菩萨住于大乘大般涅盘。何以故。以无碍故。复次迦叶。譬如有人于怨憎中诈现亲善。常相追逐如影随形。伺求其便而欲杀之。彼怨谨慎坚牢自备。故使是人不能得杀。善男子。死怨亦尔。常伺众生而欲杀之。唯不能杀住于大乘大般涅盘菩萨摩诃萨。何以故。以是菩萨不放逸故。复次迦叶。譬如卒降金刚瀑雨。悉坏药木诸树山林土沙瓦石金银琉璃一切之物。唯不能坏金刚真宝。善男子。金刚死雨亦复如是。悉能破坏一切众生。唯除金刚菩萨住于大乘大般涅盘。复次迦叶。如金翅鸟能啖诸龙唯不能啖受三归者善男子。死金翅鸟亦复如是。能啖一切无量众生。唯除菩萨住三定者。何谓三定。空无相愿。复次迦叶。如摩罗毒蛇凡有所螫。虽有良咒上妙好药无如之何。唯阿竭多星咒能令除愈。善男子。死毒所螫亦复如是。一切医方无如之何。唯除菩萨住于大乘大般涅盘咒。复次迦叶。譬如有人为王所嗔。其人若能以软善语。贡上财宝便可得脱。善男子。死王不尔虽以软语钱财珍宝而贡上之。亦不得脱。善男子。夫死者于险难处无有资粮。去处悬远而无伴侣。昼夜常行不知边际。深邃幽闇无有灯明。入无门户而有处所。虽无痛处不可疗治。往无遮止到不得脱。无所破坏见者愁毒。非是恶色而令人怖。敷在身边不可觉知。迦叶。以是等譬及余无量无边譬喻。当知是死真为大苦。迦叶。是名菩萨修行大乘大涅盘经观于死苦。】

十八、菩萨住于此经,观知死为大苦;如火烧一禅天,水淹二禅天,风吹三禅天,唯四禅天可免。一禅天内有觉观,外有火灾。二禅天内有欢喜,外有水灾。三禅天内有喘息,外有风灾。四禅天内无患,外无灾。唯菩萨住于此经,观四禅如国王能识破怨贼伪装亲善,而欲杀害之阴谋诡计等。菩萨住于此经是住于空、无相、愿力三定,与死远离。

【迦叶。云何菩萨住于大乘大涅盘经观爱别离苦。爱别离苦能为一切众苦根本。如说偈言

因爱生忧 因爱生怖 若离于爱 何忧何怖

爱因缘故则生忧苦。以忧苦故则令众生生于衰老。爱别离苦所谓命终。善男子。以别离故能生种种微细诸苦。今当为汝分别显示。善男子。过去之世人寿无量时。世有王名曰善住。其王尔时为童子身。太子治事及登王位各八万四千岁。时王顶上生一肉疱。其疱柔软如兜罗绵细软劫贝。渐渐增长不以为患。足满十月疱即开剖生一童子。其形端正奇异少双。色像分明人中第一。父王欢喜字曰顶生。时善住王即以国事委付顶生。弃舍宫殿妻子眷属。入山学道满八万四千岁。尔时顶生于十五日。处在高楼沐浴受斋。实时东方有金轮宝。其轮千辐毂辋具足。不由工匠自然成就而来应之。顶生大王即作是念。我昔曾闻五通仙说。若刹利王于十五日处在高楼沐浴受斋。若有金轮千辐不减毂辋具足。不由工匠自然成就而来应者。当知是王即当得作转轮圣帝。复作是念。我今当试。即以左手擎此轮宝。右执香炉右膝着地而发誓言。是金轮宝若实不虚。应如过去转轮圣王所行道法。作是誓已。是金轮宝飞升虚空遍十方已。还来住在顶生左手。尔时顶生心生欢喜踊跃无量。复作是言我今定作转轮圣王。其后不久复有象宝。状貌端严如白莲花七支拄地。顶生见已复作是念。我昔曾闻五通仙说。若转轮王于十五日处在高楼沐浴受斋。若有象宝。状貌端严如白莲花七支拄地而来应者。当知是王即是圣帝。复作是念。我今当试。即擎香炉右膝着地而发誓言。是白象宝若实不虚。应如过去转轮圣王所行道法。作是誓已。是白象宝从旦至夕周遍八方。尽大海际还住本处。尔时顶生心大欢喜踊跃无量。复作是言。我今定是转轮圣王。其后不久次有马宝。其色绀艳髦尾金色顶生见已复作是念。我昔曾闻五通仙说。若转轮王于十五日处在高楼沐浴受斋若有马宝。其色绀艳髦尾金色而来应者。当知是王即是圣帝。复作是念。我今当试。即执香炉右膝着地而发誓言。是绀马宝若实不虚。应如过去转轮圣王所行道法。作是誓已。是绀马宝从旦至夕周遍八方。尽大海际还住本处。尔时顶生心大欢喜踊跃无量。复作是言。我今定是转轮圣王。其后不久复有女宝。形容端正微妙第一。不长不短不白不黑。身诸毛孔出旃檀香。口气香洁如青莲花。其目远视见一由旬。耳闻鼻嗅亦复如是。其舌广大出能覆面。形色细薄如赤铜叶。心识聪哲有大智慧。于诸众生常有软语。是女以手触王衣时。即知王身安乐病患。亦知王心所缘之处。尔时顶生复作是念。若有女人能知王心。即是女宝。其后不久于王宫内。自然而有宝摩尼珠。纯青琉璃大如车毂。能于闇中照一由旬。若天降雨渧如车轴。是珠势力能作大盖覆一由旬。遮此大雨不令下过。尔时顶生复作是念。若转轮王得是宝珠必是圣帝。其后不久有主藏臣自然而出。多饶财宝巨富无量。库藏盈溢无所乏少。报得眼根力能彻见一切地中所有伏藏。随王所念皆能办之。尔时顶生复欲试之。即共乘船入于大海。告藏臣言。我今欲得珍异之宝。藏臣闻已即以两手挠大海水。时十指头出十宝藏。以奉圣王而白王言。大王所须随意用之。其余在者当投大海。尔时顶生心大欢喜。踊跃无量复作念言。我今定是转轮圣王。其后不久有主兵臣自然而出。勇健猛略策谋第一善知四兵。若任斗者则现圣王。若不任者退不令现。未摧伏者能令摧伏。已摧伏者力能守护。尔时顶生复作是念。若转轮王得是兵宝。当知定是转轮圣王。尔时顶生转轮圣帝告诸大臣。汝等当知。此阎浮提安隐丰乐。我今已有七宝成就千子具足。更何所为。诸臣答言。唯然大王。东弗婆提犹未归德。王今应往。尔时圣王即与七宝一切营从。飞空而往东弗婆提。彼土人民欢喜归化。复告大臣。我阎浮提及弗婆提。安隐丰乐人民炽盛悉来归化。七宝成就千子具足。复何所为。诸臣答言。唯然大王。西瞿陀尼犹未归德。尔时圣王复与七宝一切营从。飞空而往西瞿陀尼。王既至彼。彼土人民亦复归伏。复告大臣。我阎浮提及弗婆提此瞿陀尼。安隐丰乐人民炽盛皆以归化。七宝成就千子具足。复何所为。诸臣答言。唯然大王。北郁单越犹未归化。尔时圣王复与七宝一切营从。飞空而往北郁单越。王既至彼。彼土人民欢喜归德。复告大臣。我四天下安隐丰乐人民炽盛咸已归德。七宝成就千子具足。更何所为诸臣答言。唯然圣王。三十三天寿命极长安隐快乐。彼天身形端严无比。所居宫殿床榻卧具悉是七宝。自恃天福未来归化今应往讨令其摧伏。尔时圣王复与七宝一切营从。飞腾虚空上忉利天。见有一树其色青绿。圣王见已即问大臣。此是何色。大臣答言。此是波利质多罗树。忉利诸天夏三月日。常于其下娱乐受乐。又见白色犹如白云。复问大臣。彼是何色。大臣答言。是善法堂。忉利诸天常集其中论人天事。于是天主释提桓因。知顶生王已来在外。即出迎逆见已执手。升善法堂分座而坐。彼时二王形容相貌等无差别。唯有视眴为别异耳。是时圣王即生念言。我今宁可退彼王位即住其中为天王不。善男子。尔时帝释受持读诵大乘经典。开示分别为他演说。唯于深义未尽通达。以是读诵受持分别为他广说因缘力故。有大威德。善男子。是顶生王于此帝释生恶心已。即便堕落还阎浮提。与所爱念人天离别生大苦恼。复遇恶病即便命终。尔时帝释迦叶佛是。转轮圣王则我身是。善男子。当知如是爱别离者极为大苦。善男子。菩萨摩诃萨尚忆过去如是等辈爱别离苦。何况菩萨住于大乘大涅盘经。而当不观现在之世爱别离苦。】

十九、菩萨住于此经,观知爱离别为大苦;爱别离苦,为诸苦根本。偈语说”因爱生忧,因爱生畏,苦离贪爱,何忧何畏。“爱别离能生出种种苦;如顶生太子具七宝为转轮圣王,又贪忉利天天主诸宝,忉利天主受持此经,并为其开示。而顶生转轮圣王,于忉利天主生恶心而堕落人间,别离七宝和爱念之人,因苦恼生死而死。当时忉利天主迦叶佛是,顶生圣王我释迦牟尼是。应知爱别离过去现在世都有,未来世众生也是如此。

【善男子。云何菩萨修行大乘大涅盘经观怨憎会苦。善男子。是菩萨摩诃萨观于地狱畜生饿鬼人中天上。皆有如是怨憎会苦。譬如人观牢狱系闭枷锁杻械以为大苦。菩萨摩诃萨亦复如是。观于五道一切受生。悉是怨憎合会大苦。复次善男子。譬如有人常畏怨家枷锁杻械。舍离父母妻子眷属珍宝产业而远逃避。善男子。菩萨摩诃萨亦复如是。怖畏生死具足修行六波罗蜜入于涅盘。迦叶。是名菩萨修行大乘大般涅盘观怨憎会苦。】

二十、菩萨住于此经,观知怨憎会为大苦;菩萨观地狱、畜生、饿鬼、人天五道,都是怨憎会苦,恨这个,怨那个,如看见牢狱紧闭,枷锁杻械于人一样畏惧。菩萨舍外财而修六度万行,入于涅盘。

【善男子。云何菩萨修行大乘大般涅盘观求不得苦。求者一切尽求尽求者有二种。一求善法。二求不善法。善法未得苦。恶法未离苦。是则略说五盛阴苦。迦叶。是名苦谛。】

二十一、菩萨住于此经,观知求不得为大苦;一切尽可求,但分二种;一是求善法,求善法不得苦;二是求不善法,为度众生求恶法不离苦。

【尔时迦叶菩萨摩诃萨白佛言。世尊。如佛所说。五盛阴苦是义不然。何以故。如佛往昔告释摩男。若色苦者一切众生不应求色。若有求者则不名苦。如佛告诸比丘。有三种受。苦受乐受不苦不乐受。如佛先为诸比丘说。若有人能修行善法则得受乐。又如佛说。于善道中六触受乐。眼见好色是则为乐。耳鼻舌身意思好法亦复如是。如佛说偈

持戒则为乐 身不受众苦 睡眠得安隐 寤则心欢喜

若受衣食时 诵习而经行 独处于山林 如是为最乐

若能于众生 昼夜常修慈 因是得常乐 以不恼他故

少欲知足乐 多闻分别乐 无着阿罗汉 亦名为受乐

菩萨摩诃萨 毕竟到彼岸 所作众事办 是名为最乐】

二十二、五蕴盛为七苦所集,修善法有乐想,作恶者生苦想。

【世尊。如诸经中所说乐相其义如是。如佛今说云何当与此义相应。】

这时,迦叶菩萨向佛请法说,如色是苦,一切众生不应有求。又如善道中,六触受乐,乐是苦,一切众生不应有求。佛说的偈语”菩萨摩诃萨,毕竟到彼岸。所做众事办,是名最为乐(余下略去)。“诸经中所说乐相是什么样呢?

【佛告迦叶。善哉善哉善男子。善能咨问如来是义。善男子。一切众生于下苦中横生乐想。是故我今所说苦相与本不异。】

佛说,一切众生与下苦中,横生乐想。

【迦叶菩萨白佛言。如佛所说。于下苦中生乐想者。下生下老下病下死下爱别离下求不得下怨憎会下五盛阴。如是等苦亦应有乐。世尊。下生者所谓三恶趣。中生者所谓人中。上生者所谓天上。若复有人作如是问。若于下乐生于苦想。于中乐中生无苦乐想。于上乐中生于乐想。当云何答。世尊。若下苦中生乐想者。未见有人当受千罚初一下时已生乐想。若不生者云何说言于下苦中而生乐想。】

迦叶菩萨向佛请法说,下苦为八苦。下生为三恶道,于中乐无苦乐想,于上乐生乐想,当怎么回答?怎么说于苦中而生乐想呢?

【佛告迦叶。如是如是。如汝所说。以是义故无有乐想。何以故。犹如彼人当受千罚受一下已即得脱者。是人尔时便生乐想。是故当知。于无乐中妄生乐想。】

佛说,从理义上说,无有乐想,是妄生乐想。五蕴中有三受三苦;三受为乐受、苦受、不乐不苦受。三苦为苦苦、行苦、坏苦。以苦乐受中,虽为三苦,实有乐受,是菩萨以苦乐性不相舍离,以苦为乐,不舍离众生。若于一切众生处是一切皆苦,实无有乐,妄生乐想而已。

【迦叶言。世尊。彼人不以一下生于乐想。以得脱故而生乐想。迦叶。是故我昔为释摩男说五阴中乐实不虚也。迦叶。有三受三苦。三受者。所谓乐受苦受不苦不乐受。三苦者。所谓苦苦行苦坏苦。善男子。苦受者名为三苦。所谓苦苦行苦坏苦。余二受者所谓行苦坏苦。善男子。以是因缘生死之中实有乐受。菩萨摩诃萨以苦乐性不相舍离。是故说言一切皆苦。善男子。生死之中实无有乐。但诸佛菩萨随顺世间说言有乐。迦叶菩萨白佛言。世尊。诸佛菩萨若随俗说是虚妄否。如佛所说。修行善者则受乐报。持戒安乐身不受苦。乃至众事已办是为最乐。如是等经所说乐受是虚妄否。若是虚妄诸佛世尊久于无量百千万亿阿僧祇劫。修菩提道已离妄语。今作是说其义云何。】

迦叶菩萨向佛请法说,修行善者,则受乐报,诸经所说乐受是真实的吗?

【佛言。善男子。如上所说诸受乐偈。即是菩提道之根本。亦能长养阿耨多罗三藐三菩提。以是义故先于经中说是乐相。善男子。譬如世间所须资生能为乐因故名为乐。所谓女色耽湎饮酒上馔甘味。渴时得水寒时遇火。衣服璎珞象马车乘奴婢僮仆。金银琉璃珊瑚真珠仓库谷米。如是等物世间所须。能为乐因是名为乐。善男子。如是等物亦能生苦。因于女人生男子苦。忧愁悲泣乃至断命。因酒甘味乃至仓谷亦能令人生大忧恼。以是义故。一切皆苦无有乐相。善男子。菩萨摩诃萨于是八苦解苦无苦。善男子。一切声闻辟支佛等不知乐因。为如是人于下苦中说有乐相。唯有菩萨住于大乘大般涅盘。乃能知是苦因乐因。】

佛说,因为,修善受乐报是菩提道之根本。所以,在诸经中说有乐相。而世间人以女色、美酒、财宝等贪欲满足为乐;如是乐能生苦,是忧悲苦恼,乃至断命。菩萨于八苦中,能解苦无苦,于此经中能知苦因乐因。

如是我闻。一时佛在毗耶离大林中重阁讲堂。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊。而与阿难。于晨朝时。著衣持钵。入城乞食。还归所止。食竟洗漱。收摄衣钵。告阿难言。汝可取我尼师坛来。吾今当往遮波罗支提。入定思惟。作此言已。即与阿难。俱往彼处。既至彼处。阿难即便敷尼师坛。于是世尊结跏趺坐。寂然思惟。阿难尔时去佛不远。亦于别处。

缘起,这部经是我自愿为诸位略释,因为在前一段时间,定中出现一座大殿,有一位大德高僧周围有无数僧人围绕,坐而不语。但我感知令我承担一项重任,然后不现,恢复寂静。出定后百思不解是什么重任。当我拜佛时,突然看见桌上放的《大般涅槃经》,又回想定中见大德高僧时,也看到一部经,虽不知经名,但从外形上一模一样。这个因

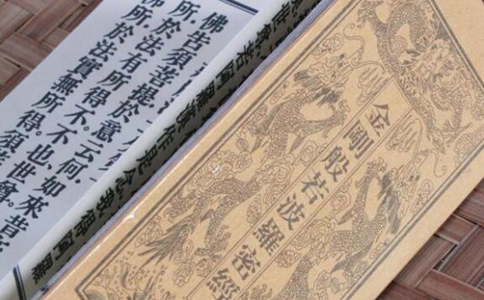

《大般涅槃经》是一部大经,40卷,是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。《涅槃经》的内容大致包括以下几个方面:关于涅槃。四德——常、乐、我、净。小乘佛教视世俗社会为“无常、苦、无我、不净”,认为从无常苦中解脱的唯一出路是离开世俗世界并不要再生,这种涅?,只是单纯地歌颂死亡,并不能给人以生的刺激

大般涅槃经卷第一 白话佛经 白话大般涅槃经 常亲近同修 翻译 大般涅槃经卷第一 寿命品第一 这是我亲耳所闻。一天佛来到拘尸那国(又名力士生地)阿利罗跋提河边的娑罗双树间。佛的周围有八十亿大比丘围绕。二月十五日是佛要涅槃的日子,这一天佛用神力发出宏大的声音:如来应

《大般涅槃经》全文共「374967」个字。《大般涅槃经》四十卷字数如下:《涅槃经》序:1040;《涅槃经》卷第一:9609;《涅槃经》卷第二:10745;《涅槃经》卷第三:9683;《涅槃经》卷第四:7925;《涅槃经》卷第五:10194;《涅槃经》卷第六:9180;

六祖惠能大师与《金刚经》及《涅槃经》有大因缘。《金刚经》是他转凡成圣的根本,他的禅道却与《涅槃经》有很多的贴合之处,值得研究。 禅宗的禅定与一般的禅定有很大的差别。一般的禅定讲的是四禅八定,

《涅槃经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅槃经》的译本,其中影响大的主要有三个:一、东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅槃经》的全译,只是译了原经初分的前五品;

《涅槃经》是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。佛祖一生,用几十年的时间讲”无常“,”苦“,”无我“,”不净“,为佛法的根基,至今南传佛教依此思路修行:”无常“,”苦“,”无我“,”不净“。

《大般涅槃经》梵名(Maha^ -parinirva^n!a-su^tra)。(一)凡四十卷。北凉昙无谶译。又作大涅槃经、涅槃经、大经。今收于大正藏第十二册。系宣说如来常住、众生悉有佛性、阐提成佛等之教义。属大乘涅槃经。共分十三品:(一)寿命品,(二)金刚身品, (三)名字功德品,(四)如来性品,(五)一切大众所问品,(六)现病品,(七)圣行品

佛教各宗派都以涅槃为最后归宿。小乘佛教视世俗世界为“无常”、 “苦”、“无我”、“不净”,认为从无常苦中解脱出来的唯一出路,是离开世俗世界,灰身灭智,不要再生。这样的涅槃,只能是对死亡的讴歌,即不能给人以激励,也无利于佛教的发展,所以受到后起的大乘教派的激烈批评。认为人生诚然是苦的,理应从中解脱出来,但涅槃并不意味着死亡

若能于众生,昼夜常修慈;因是得常乐,以不恼他故。这段经文告诉我们,如果想获得幸福安乐的生活,就要时常修习慈悲心。慈悲的人没有烦恼,有慈悲心的人,不会去侵犯人,不会去恼害人,自然就不会有烦恼。「若能于众生,昼夜常修慈」,我们可以学

佛身在本经中是指如来之身,或如来、如来藏、佛性,也就是指佛的法身。世间一切有为法是无常的,所谓生者必灭,合会必离,盛必有衰,众苦流转,无有休息,常为诸苦所侵。因此,佛陀于拘尸那入涅槃之际,众生心大忧愁,同时举声悲啼号哭,咸谓世间空虚,众生福尽,从今以后,无有救护,无

经文: 若有人能供养恭敬无量诸佛,方乃得闻《大涅槃经》,薄福之人,则不得闻。所以者何?大德之人,乃能得闻如是大事,凡夫下劣,则不得闻。何等为大?所谓诸佛甚深秘藏如来性是,以是义故,名为大事。释义

涅槃思想之发展,到达中观和唯识的无住处义,已达到了最高的大乘境界,但就广义或全体大用说,还未达到综合完成的阶段,因为上述二者或言空言有均有所偏重,贯注在某一面的深阐发扬,未顾及到整个涅槃之完满胜义。完成此一胜义者,我以为应是大般涅槃经,虽然涅槃经之思想和唯识思想孰前孰后,还难断定,但涅槃经之内容,涵盖了中观和唯识

《涅盘经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅盘经》的译本,其中影响大的主要有三个:一是东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅盘经》的全译

《大般涅槃经》,又称《大涅槃经》、《涅槃经》、《大经》。北凉昙无谶(385-433)译。师中印度人,初习小乘教法,兼习五明,讲说精辩,应答善巧。后遇白头禅师,得树皮《大般涅槃经》,自感惭愧,改而专学大乘。后携《大般涅槃经》前分十卷、《菩萨戒经》、《菩萨戒本》等入罽宾,又至龟兹,然此二地多学小乘,遂东经鄯善,至敦煌。

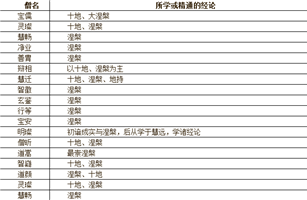

《大般涅槃经》在北朝隋唐时期的传播与影响 一、僧妙、昙延一系的涅槃师 僧妙[①],河东蒲坂人。持戒精严,修习苦行,通览诸典籍,性格谦虚。后来,住蒲乡常念寺(即后来的仁寿寺),聚徒说法,得到周

大般涅槃经后分 卷上 憍陈如品之末 尔时,须跋陀罗从佛闻说大般涅槃甚深妙法,而得法眼,见法清净,爱护正法,已舍邪见,于佛法中深信坚固,即从如来欲求出家。 佛言:善哉!善哉!须跋陀罗,善来比丘

夫正道幽寂无始无终。妙理虚玄非新非故。无始而言其始者。谓之无明生死。无终而语其终者。即是种智涅槃。无明生死本自有之名之为故。种智涅槃修因方克目之为新。此经乃于非始之始。分别佛性三因之殊。还就无终之终。辨于涅槃三德极果之别。若佛性之因非因。涅槃之果非果。是则因如不异果如。果如不异因如。若因如不异果如。非止涅槃之

大般涅盘 (mahaparinivana) 的意译是大灭度、大圆寂,乃是指佛陀圆满诸德,寂灭诸恶的解脱境地。 有关佛陀大般涅盘的经典有三种:(1)小乘的《大般涅盘经》:此经在南传巴利藏中称为 maha-parinibbana suttanta, 收于长部尼柯耶 (digha- nikaya) 第十六经, 相当于汉译《长阿含》的《游行经》。现存有三个《游行经》的异译本:(a) 《佛

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

善信问:顶礼师父!阿弥陀佛!《法华经》说“佛种从缘起”有点不理解。觉火法师开示:众生有佛性犹如矿中有金,要成佛也要好助缘,种子才能启发出来。学佛成佛都是有因有缘的,我们修行就是在开矿。阿弥陀佛!

在《悲华经》、《妙法莲华经》等经典中很多都是以芬陀利花作为经题的,用来比喻此经的清净、无染和广大。在由僧叡著的《妙法莲华经·后序》中描述道,莲花在诸花之中最胜。花尚未敷则名为屈摩罗,敷而将要落则名为迦摩罗,当它处中盛时则名为芬陀利。没有敷喻二

《涅槃经》又称《大本涅槃经》、《大涅槃经》。“涅槃”的意思是“消灭烦恼火焰,达到觉悟状态”。本经是四大部之一,说明佛身常住不灭,涅槃常乐我净;宣称“一切众生悉有佛性”一阐提和声闻、辟支佛均得成佛。全经共分13品:寿命品、金刚身品、名字功德品、如来

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!