【尔时世尊在双树间。见阿阇世闷绝躄地。即告大众。我今当为是王。住世至无量劫不入涅盘。】

这时,佛于双树间,见阿暗世王昏倒在地;对大众说,我要为这样的大王住世无量劫,不入般涅盘。

【迦叶菩萨白佛言。世尊。如来当为无量众生不入涅盘。何故独为阿阇世王。】

迦叶菩萨请法说,佛应为无量众生不入般涅盘,怎么单为一位大王不入般涅盘呢?

【佛言。善男子。是大众中无有一人谓我毕定入于涅盘。阿阇世王定谓我当毕竟永灭。是故闷绝自投于地。善男子。如我所言为阿阇世不入涅盘。如是密义汝未能解。何以故。我言为者。一切凡夫。阿阇世者。普及一切造五逆者。又复为者。即是一切有为众生。我终不为无为众生而住于世何以故。夫无为者非众生也。阿阇世者。即是具足烦恼等者。又复为者。即是不见佛性众生。若见佛性我终不为久住于世。何以故。见佛性者非众生也。阿阇世者。即是一切未发阿耨多罗三藐三菩提心者。又复为者。即是阿难迦叶二众。阿阇世者。即是阿阇世王后宫妃后及王舍城一切妇女。又复为者名为佛性。言阿阇者名为不生。世者名怨。以不生佛性故则烦恼怨生。烦恼怨生故不见佛性。以不生烦恼故。则见佛性。以见佛性故则得安住大般涅盘。是名不生。是故(名为)为阿阇世。善男子。阿阇者名不生不生者名涅盘。世名世法。为者名不污。以世八法所不污故。无量无边阿僧祇劫不入涅盘。是故我言为阿阇世无量亿劫不入涅盘。善男子。如来密语不可思议。佛法众僧亦不可思议。菩萨摩诃萨亦不可思议。大涅盘经亦不可思议。】

佛说,大众中无一人说佛必定入于涅盘,而这位大王认为佛永灭,才昏倒于地。佛说不入般涅盘,是为一切凡夫和一切作五逆业的人及一切有为众生;而不为无为众生住世。阿暗世王不是一人,还代表无量具足烦恼的王宫后妃及一切妇女。这些人具足烦恼,怨由心生,不见佛性。若让这些人去除心中烦恼怨恨,能见佛性,需要无量劫时间。以此缘故,佛说为这样的人无量劫不入般涅盘。

【尔时世尊大悲导师。为阿阇世王入月爱三昧。入三昧已放大光明。其光清凉往照王身。身疮即愈郁蒸除灭。王觉疮愈身体清凉。语耆婆言。曾闻人说劫将欲尽三月并现。当是之时一切众生患苦悉除。时既未至此光何来照触吾身。疮苦除愈身得安乐。】

这时,佛入月爱三昧,天上同时出现三个月亮同辉;放大光明,清凉光照阿暗世王身,身疮立即痊愈。

【耆婆答言。此非劫尽三月并照。亦非火日星宿药草宝珠天光。王又问言。此光若非三月并照宝珠明者。为是谁光。大王当知。是天中天所放光明。是光无根无有边际。非热非冷。非常非灭。非色非无色。非相非无相。非青非黄非赤非白。欲度众生故使可见有相可说有根有边有热有冷青黄赤白。大王。是光虽尔实不可说不可睹见。乃至无有青黄赤白。王言耆婆。彼天中天以何因缘放斯光明。耆婆答言今是瑞相将为大王。以王先言世无良医疗治身心。故放此光先治王身然后及心。王言耆婆。如来世尊亦见念耶。】

阿暗世王说,听说劫数尽时才三月共现,众生患苦销除。而今劫数未尽,此光照到身上清凉,病苦销除,生心安乐,这是怎么回事呢?

耆婆说,此三月同辉而不是劫尽,而是祥瑞之相,是佛大悲,疗大王身心之病。

阿暗世王说,我们心里想的和我们说的,是佛听见了还是看见了呢?

【耆婆答言。譬如一人而有七子。是七子中一子遇病父母之心非不平等。然于病子心则偏多。大王。如来亦尔。于诸众生非不平等。然于罪者心则偏重。于放逸者佛则慈念。不放逸者心则放舍。何等名为不放逸者。谓六住菩萨。大王。诸佛世尊于诸众生。不观种姓老少中年贫富时节日月星宿工巧下贱僮仆婢使。唯观众生有善心者。若有善心则便慈念。大王当知。如是瑞相即是如来。入月爱三昧所放光明。】

耆婆说,如人有七子,一子有病,不是父母心不平等,而是偏重于病子。佛也是这样,对放逸的人生慈悲,对精进修行的人不用操心。此瑞相是佛入月爱三昧之光,专为烦恼众生而放光明。

【王即问言。何等名为月爱三昧。耆婆答言。譬如月光能令一切优钵罗花开敷鲜明。月爱三昧亦复如是。能令众生善心开敷。是故名为月爱三昧。大王。譬如月光能令一切行路之人心生欢喜。月爱三昧亦复如是。能令修习涅盘道者心生欢喜。是故复名月爱三昧。大王。譬如月光从初一日至十五日形色光明渐渐增长月爱三昧亦复如是。令初发心诸善根本渐渐增长。乃至具足大般涅盘。是故复名月爱三昧。大王。譬如月光从十六日至三十日形色光明渐渐损减月爱三昧亦复如是。光所照处所有烦恼能令渐减。是故复名月爱三昧。大王。譬如盛热之时一切众生常思月光。月光既照郁热即除。月爱三昧亦复如是。能令众生除贪恼热。大王。譬如满月众星中王。为甘露味一切众生之所爱乐。月爱三昧亦复如是。诸善中王为甘露味。一切众生之所爱乐。是故复名月爱三昧。】

阿暗世王说,什么是月爱三昧啊?

耆婆说,月爱三昧如同月光,能让难得一见的优钵罗花开放并鲜艳夺目,也能让众生善心生起并发扬光大;又如清静的月光,能让一切走路的人心生欢喜,也能让依戒法修行的人心生欢喜;又如明亮的皎月,从初一到十五日清静光明逐渐增长,也能让善心生起的众生善根逐渐增长,直至成就佛道;又如圆满的皎月,从十六日到三十日,逐渐亏减,也能让众生烦恼逐渐减少,直至除灭;又如清凉的明月,能除一切众生燥热;又如甘露法水,能让一切众生普润欢喜等。

【王语耆婆。我闻如来不与恶人同止坐起语言谈论。犹如大海不宿死尸。如鸳鸯鸟不住圊厕。释提桓因不与鬼住。鸠翅罗鸟不栖枯树。如来亦尔。我当云何而得往见。设其见者我身将不陷入地耶。我观如来宁近醉象师子虎狼猛火绝焰。终不近于重恶之人。是故我今思忖是已。当有何心往见如来。】

阿暗世王说,我听说佛不与恶人同座而语;我若去,怎样才能见到佛呢?我想佛宁可接近虎狼,也不愿见或接近如我这样的重恶之人吧?

【耆婆答言。大王。譬如渴人速赴清泉。饥者求食怖者求救病求良医热求荫凉寒者求火。王今求佛亦应如是。大王。如来尚为一阐提等演说法要。何况大王非一阐提。而当不蒙慈悲救济。】

耆婆说,饥者求食,病者求医,您想见佛天经地义;何况您又不是一阐提,佛一定能够慈悲救度。

【王言。耆婆。我昔曾闻一阐提者。不信不闻不能观察不得义理。何故如来而为说法。】

阿暗世王说,我听说一阐提不信因果,佛怎么还能为其说法呢?

【耆婆答言。大王。譬如有人身遇重病。是人夜梦升一柱殿。服苏油脂及以涂身。卧灰食灰攀上枯树。或与猕猴游行坐卧。沉水没泥。堕坠楼殿高山树木象马牛羊。身着青黄赤黑色衣。喜笑歌舞。或见乌鹫狐狸之属。齿发堕落。裸形枕狗卧粪秽中。复与亡者行住坐起携手食啖。毒蛇满路而从中过。或复梦与被发女人共相抱持。多罗树叶以为衣服。乘坏驴车正南而游。是人梦已心生愁恼。以愁恼故身病愈增。以病增故诸家亲属遣使命医。所可遣使形体缺短根不具足。头蒙尘土着弊坏衣载故坏车。语彼医言。速疾上车。尔时良医即自思惟。今见是使相貌不吉。当知病者难可疗治。复作是念使虽不吉复当占日。为可治不。若四日六日八日十二日十四日。如是日者病亦难治。复作是念。日虽不吉复当占星。为可治不。若是火星金星昴星阎罗王星湿星满星。如是星时病亦难治。复作是念。星虽不吉复当观时。若是秋时冬时及日入时夜半时月入时。当知是病亦难可治。复作是念。如是众相虽复不吉或定不定。当观病人。若有福德皆可疗治。若无福德虽吉何益。思惟是已。寻与使俱在路复念。若彼病者有长寿相则可疗治。短寿相者则不可治。即于前路见二小儿。相牵斗诤捉头拔发瓦石刀杖共相撩打。见人持火自然殄灭。或见有人斫伐树木。或复见人手曳皮革随路而行。或见道路有遗落物。或见有人执持空器。或见沙门独行无侣。复见虎狼乌鹫野狐。见是事已复作是念。所遣使人乃至道路所见诸相悉皆不祥。当知病者定难疗治。复作是念。我若不往则非良师。如其往者不可救疗。复更念言。如是众相。虽复不祥。且当舍置往至病所。思惟是已复于前路闻如是声。所谓亡失死丧崩破坏折剥脱堕坠焚烧不来。不可疗治不能拔济。复闻南方有飞鸟声。所谓乌鹫舍利鸟声。若狗若鼠野狐猪兔。闻是声已复作是念。当知病者难可疗治。尔时即入病人舍宅见彼病人。数寒数热骨节疼痛。目赤流泪耳声闻外。咽喉结痛舌上裂破。其色正黑。头不自胜。体枯无汗。大小便利拥隔不通。身卒肥大红赤异常。语声不均或粗或细。举体斑驳异色青黄。其腹胀满言语不了。医见是已问瞻病言。病者昨来意志云何。答言。大师。其人本来敬信三宝及以诸天。今者变异敬信情息。本憙惠施今者悭吝。本性少食今则过多。本性敝恶今则和善。本性慈孝恭敬父母。今于父母无恭敬心。医闻是已即前嗅之。优钵罗香沉水杂香毕迦多香多伽罗香多摩罗跋香郁金香栴檀香。炙肉臭蒱桃酒臭烧筋骨臭鱼臭粪臭。知香臭已即前触身。觉身细软犹如缯绵劫贝【沙/纟】花。或【革*卬】如石。或冰如冷。或热如火。或涩如沙。尔时良医见如是等种种相已。定知病者必死不疑。然不定言是人当死。语瞻病者。吾今遽务明当更来。随其所须恣意勿遮即便还家。明日使到复语使言。我事未讫兼未合药。智者当知。如是病者必死不疑。大王。世尊亦尔。于一阐提辈善知根性而为说法。何以故。若不为说一切凡夫当言如来无大慈悲。有慈悲者名一切智。若无慈悲云何说言一切智人。是故如来为一阐提而演说法。大王。如来世尊见诸病者常施法药。病者不服非如来咎。大王。一阐提辈分别有二。一者得现在善根。二者得后世善根。如来善知一阐提辈。能于现在得善根者。则为说法。后世得者亦为说法。今虽无益作后世因。是故如来为一阐提演说法要。一阐提者复有二种。一者利根。二者中根。利根之人于现在世能得善根。中根之人后世则得。诸佛世尊不空说法。大王。譬如净人坠堕圊厕有善知识见而愍之寻前捉发而拔出之。诸佛如来亦复如是见诸众生堕三恶道。方便救济令得出离。是故如来为一阐提而演说法。】

耆婆说,佛虽知一阐提没有善根,若不为说法,一切凡夫会说佛没有大慈悲,没有平等心;如病人将死,医生明知挽救不了也要抢救,尽医生本分之责,即医德。慈悲才能生一切智慧,慈悲也是佛功德。为此,佛才为一阐提说法。另外,佛为一阐提说法,今世没有利益,但可为后世善因;如一阐提是利根之人,今世也得善根。佛说法无有空过;即不能白听,听了就有利益。还有,佛为一阐提说法;如人掉进粪池,有善知识抓住头发救出,虽痛而得命。一阐提能见佛闻法,也是因缘,佛为方便救度。

【王语耆婆。若使如来审如是者。明当选择良日吉星然后乃往。耆婆白王。大王。如来法中无有选择良日吉星。大王。如重病人犹不看日时节吉凶唯求良医。王今病重求佛良医。不应选择良时好日。大王。如栴檀火及【廿/伊】兰火二俱烧相无有异也。吉日凶日亦复如是。若到佛所俱得灭罪。唯愿大王。今日速往。】

阿暗世王说,若去见佛,是不是选个吉日呢?

耆婆说,佛法中没有选吉日这么一说,什么时间去都为大吉。

【尔时大王即命一臣名曰吉祥。而告之言。大臣当知。吾今欲往佛世尊所。速办所须供养之具。臣言。大王。善哉善哉。所须供具一切悉有。阿阇世王与其夫人。严驾车乘一万二千。姝壮大象其数五万。一一象上各载三人。赍持幡盖花香伎乐。种种供具无不备足。导从马骑有十八万。摩伽陀国所有人民。寻从王者其数足满五十八万。尔时拘尸那城所有大众满十二由旬。悉皆遥见阿阇世王与其眷属寻路而来。】

这时,阿暗世王速办供养,与其王宫后妃同往佛所;随同阿暗世王同去的人中,骑象的有十五万人,骑马的有十八万人,步行的有五十八万人。

【尔时佛告诸大众言。一切众生为阿耨多罗三藐三菩提近因缘者。莫先善友。何以故。阿阇世王若不随顺耆婆语者。来月七日必定命终堕阿鼻狱。是故近因莫若善友。】

这时,佛对大众说,有善友才是菩提因缘。阿暗世王若不随顺耆婆劝说,下月七日必死,命终后堕阿鼻地狱。由此,菩提因来自于善友因缘。

【阿阇世王复于前路。闻舍婆提毗流离王乘船入海遇火而死。瞿伽离比丘生身入地至阿鼻狱。须那刹多作种种恶到于佛所众罪得灭。闻是语已语耆婆言。吾今虽闻如是二言犹未审定。汝来耆婆。吾欲与汝同载一象。设我当入阿鼻地狱。冀汝捉持不令我堕。何以故。吾昔曾闻得道之人不入地狱。】

阿暗世王对耆婆说,我们二人同乘一象,我若堕入地狱时,你能拉我一把!我听说有道之人,不堕地狱。

【尔时佛告诸大众言。阿阇世王犹有疑心。我今当为作决定心。】

这时,佛对大众说,阿暗世王心有疑虑,应让他有决定心。

【尔时会中有一菩萨名持一切。白佛言。世尊。如佛先说一切诸法皆无定相。所谓色无定相。乃至涅盘亦无定相。如来今者云何而言为阿阇世作决定心。】

大众中有一位菩萨,名为持一切,向佛请法说,佛先说一切诸法,都无定相;现在怎么又说为阿暗世王做决定心呢?

【佛言。善哉善哉。善男子。我今定为阿阇世王作决定心。何以故。若王疑心可破坏者。当知诸法无有定相。是故我为阿阇世王作决定心。当知是心为无决定。善男子。若彼王心是决定者。王之逆罪云何可坏。以无定相其罪可坏。是故我为阿阇世王作决定心。】

佛说,我今日一定让阿暗世王有决定心。若阿暗世王心中疑虑可以除掉,就证明诸法没有定相。疑心去除,决定心自立。若心是不能改变的,阿暗世王所作逆罪怎么能销除呢!法无定相,其罪可灭。

【尔时大王即到娑罗双树间。至于佛所仰瞻如来。三十二相八十种好。犹如微妙真金之山。】

这时,阿暗世王来至佛所,抬头瞻佛。

【尔时世尊出八种声告言。大王。】

佛出八种音声,让大众中八类众生都听闻明白;称阿暗世王为大王。

【时阿阇世左右顾视。此大众中谁为大王。我既罪逆又无福德。如来不应称为大王。尔时如来即复唤言。阿阇世大王。时王闻已心大欢喜。即作是言。如来今日顾命语言。真知如来于诸众生大悲怜愍等无差别。白佛言。世尊。我今疑心永无遗余。定知如来真是众生无上大师。尔时迦叶菩萨语持一切菩萨言。如来已为阿阇世王作决定心。尔时阿阇世王即白佛言。世尊。假使我今得与梵王释提桓因坐起饮食犹不欣悦。得遇如来一言顾命深以欣庆。尔时阿阇世王即以所持幡盖香花伎乐供养。前礼佛足右绕三匝。礼敬毕已却坐一面。】

阿暗世王不敢相信自己的耳朵,心想我犯逆罪,又无福德,佛怎么能欢欣的称我为大王呢?阿暗世王听了后,心里高兴的说,佛爱语于众生,是大悲怜悯,真正的怨亲平等而无差别。现在我心里的疑虑彻底没有了,佛才是真正的众生的无上大师。我今日就是同忉利天主坐在一起御宴也不能这么欢喜;而能得闻佛一言救命,才让我最为高兴。立即以香花歌舞等供养佛,又礼佛足,礼毕坐在一面。

【尔时佛告阿阇世王言。大王。今当为汝说正法要。汝当一心谛听谛听。凡夫常当系心观身有二十事。一谓我此身中空无无漏。二无诸善根本。三我此生死未得调顺。四堕坠深坑无处不畏。五以何方便得见佛性。六云何修定得见佛性。七生死常苦无常我净。八八难之难难得远离。九恒为怨家之所追逐。十无有一法能遮诸有。十一于三恶趣未得解脱。十二具足种种诸恶邪见。十三亦未造立渡五逆津。十四生死无际未得其边。十五不作诸业不得果报。十六无有我作他人受果。十七不作乐因终无乐果。十八若有造业果终不失。十九因无明生亦因而死。二十去来现在常行放逸。大王。凡夫之人常于此身当作如是二十种观。作是观已不乐生死。不乐生死则得止观。尔时次第观心生相。住相灭相次第观心生住灭相。定慧进戒亦复如是。观生住灭已。知心相乃至戒相终不作恶。无有死畏三恶道畏。若不系心观察如是二十事者。心则放逸无恶不造。】

佛说,今日为大王你说正法,请你仔细听闻。凡夫观身有二十种事不应忘记:一是此身中无处不漏;二是无诸善根;三是此生的生死大事没有弄明白;四是周围都是深坑,处处畏惧;五是应有什么方便之法得见佛性;六是怎么修行才能得见佛性;七是生死无常是苦;八是远离八苦很难;九是常为怨家对头追逐;十是世间诸有很难摆脱;十一是于三恶趣不得解脱;十二是具足种种诸恶邪见;十三是没有造大船怎能渡过充满五逆罪业的苦海;十四是不知生死什么时候是尽头;十五是不造诸业,不得果报;十六是没有我造业让他人替受果报的事;十七是不造乐因,难结乐果;十八是造业必有果报;十九是因无明而生,又因无明而死;二十是过去、未来、现在常行放逸。凡夫经常观想这二十事,不再乐生畏死,止恶观心,行戒定慧,永远不作恶事。这样,不能再有生死,还能畏惧三恶道吗!若不观想此二十事,心就放逸,想干什么就干什么,想怎么干就怎么干,什么恶事都能做得出来。

【阿阇世言。如我解佛所说义者。我从昔来初未曾观是二十事。故造众恶。造众恶故则有死畏三恶道畏。世尊。自我招殃造兹重恶。父王无辜横加逆害。是二十事设观不观。必定当堕阿鼻地狱。】

阿暗世王说,我理解佛说的法义是我以前没有观这二十事,才多造诸恶,才惧怕死,惧怕死后落入三恶道;才自我作业遭殃,必堕阿鼻地狱。

【佛告大王。一切诸法性相无常无有决定。王云何言必定当堕阿鼻地狱。】

佛说,诸法相无常,也不确定必堕阿鼻地狱。

【阿阇世王白佛言。世尊。若一切法无定相者。我之杀罪亦应不定。若杀定者一切诸法则非不定。】

阿暗世王说,法无定相,我杀谁与不杀谁也不能确定;若杀谁是确定必杀,诸法就是有定相吗?

【佛言。大王。善哉善哉。诸佛世尊说一切法悉无定相。王复能知杀亦不定。是故当知杀无定相。大王。如汝。所言父王无辜横加逆害者。何者是父。但于假名众生五阴妄生父想。于十二入十八界中。何者是父。若色是父四阴应非。若四是父色亦应非。若色非色合为父者无有是处。何以故。色与非色性无合故。大王。凡夫众生于是色阴妄生父想。如是色阴亦不可害。何以故。色有十种是十种中唯色一种。可见可持可称可量可牵可缚。虽可见缚其性不住以不住故。不可得见不可捉持。不可称量不可牵缚。色相如是云何可杀。若色是父可杀可害获罪报者余九应非。若九非者则应无罪。大王。色有三种。过去未来现在。过去现在则不可害。何以故。过去过去故。现在念念灭故。遮未来故名之为杀。如是一色或有可杀或不可杀。有杀不杀色则不定。若色不定杀亦不定。杀不定故报亦不定。云何说言定入地狱。大王。一切众生所作罪业凡有二种。一者轻。二者重。若心口作则名为轻。身口心作则名为重。大王。心念口说身不作者所得报轻。大王。昔日口不敕杀但言刖足。大王。若敕侍臣立斩王首。坐时乃斩犹不得罪。况王不敕云何得罪。王若得罪诸佛世尊亦应得罪何以故。汝父先王频婆娑罗。曾于诸佛种诸善根。是故今日得居王位。诸佛若不受其供养则不为王。若不为王汝则不得为国生害。若汝杀父当有罪者。我等诸佛亦应有罪。若诸佛世尊无得罪者。汝独云何而得罪耶。大王。频婆娑罗往有恶心。于毗富罗山游行猎鹿。周遍圹野悉无所得。唯见一仙五通具足。见已即生嗔恚恶心。我今游猎所以不得正坐此人。驱逐令去。即敕左右而令杀之。其人临终生嗔恶心。退失神通而作誓言。我实无辜。汝以心口横加戮害。我于来世亦当如是还以心口而害于汝。时王闻已即生悔心供养死尸。是王如是尚得轻受不堕地狱。况王不尔。而当地狱受果报耶。先王自作还自受之。云何令王而得杀罪。如王所言父王无辜者。大王云何言无。夫有罪者则有罪报。无恶业者则无罪报。汝父先王若无辜罪云何有报。频婆娑罗于现世中。亦得善果及以恶果。是故先王亦复不定。以不定故杀亦不定。杀不定故云何而言定入地狱。】

佛说,是此法义。一切杀都是可杀可不杀一念之间的事。另外,大王所说害父,什么是父?众生五蕴,妄想因缘是父。若离开色相,谁是神识之父!谁又是佛性之父!只是众生色蕴妄生父想,执持色有而已。色有可杀与不可杀;可杀与不可杀,为色不定;杀不定,报也不定。罪业有轻重不同;如心想口说,没做为轻;如心想、口说、身作为重;报也依此有轻有重。大王过去对你的父王,砍去双足而不砍头;由此,没有得杀罪,只能是迫害致死。况且,大王当时没有杀死你父的想法,只是狱中关押。若说大王有杀罪,诸佛也有不实事求是之罪。大王你的父王曾于诸佛所种诸善根,因供养佛才有福报居于王位。若佛不受你父王供养,他也没有福报为王,也就没有你为国害父。若什么都联系起来,诸佛也应有罪。由此,不要什么都联系,诸佛无罪。只是各有各自的业报而已。你父王过去有恶心,才召感今世果报。往昔你父上山打猎,一天什么猎物也没遇见,只见一位五通仙人在山中修炼。你父生嗔,是不是这位五通仙人捣的鬼,坏我好事,令一起打猎的人将其杀死。五通仙人临终生恶心,退失神通,而发誓说,我于来世定报此仇!你父王听后,心里后悔,不该这么作。便供养尸体,厚礼安葬,罪报减轻,没有堕入地狱。否则,你父王应受地狱果报。你父王之死,属自作自受;属过去世作恶,今世得报。但是,你若不忏悔,不听闻佛为你说法,业报难脱。

讲到这里,诸位不要疑惑,世上法律约束人,惩罚人,但法律是人制定的;根据不同时代、不同的人群,有不同的变化。规律无论什么时代、什么人群都不能改变;谁能让太阳东落,改变一下规律,肯定不能做到。佛制戒律约束人的身口意,戒律根据人的不同而有区别。对菩萨行人、声闻缘觉之人、出家人、在家人身份不同而有区别;对凡夫等没有约束力。而世间定律则不一样,无论什么人,什么时代都逃脱不了。定律惩罚人与善待人,是人主观意志改变不了的。人造罪恶,世间惩罚,依法律或戒律;自身处罚依据业力,业力受定律支配。可定律是死的,是不能改变的;而造作恶业的人是活的,身心是可以改变的;即心生悔意,身止作恶,修诸功德,可以避开惩罚定律而进入扬善定律。由此,佛法是实际、实有、实修、实证、实得、实悟、实解脱,是二千多年来无数行人验证的真理和世间的定律;不是空洞的理论、学问、宗教等。另外,明佛法不容易再造业;造业多因不明佛法。作恶的人,只知世间法律惩罚,而不知还有自身惩罚;即因果定律的惩罚。

【大王。众生狂惑凡有四种。一者贪狂。二者药狂。三者咒狂。四者本业缘狂。大王。我弟子中有是四狂。虽多作恶我终不记是人犯戒。是人所作不至三恶。若还得心亦不言犯。王本贪国逆害父王。贪狂心作云何得罪。大王。如人酒醉逆害其母。既醒寤已心生悔恨。当知是业亦不得报。王今贪醉非本心作。若非本心云何得罪。大王。譬如幻师四衢道头幻作种种男女象马璎珞衣服愚痴之人谓为真实。有智之人知非真有。杀亦如是凡夫谓实。诸佛世尊知其非真。大王。譬如山间响声。愚痴之人谓之实声。有智之人知其非真。杀亦如是凡夫谓实。诸佛世尊知其非真。大王。如人有怨诈来亲附。愚痴之人谓为实亲。智者了达乃知虚诈。杀亦如是凡夫谓实。诸佛世尊知其非真。大王。如人执镜自见面像。愚痴之人谓为真面。智者了达知其非真。杀亦如是凡夫谓实。诸佛世尊知其非真。大王。如热时炎。愚痴之人谓之是水。智者了达知其非水。杀亦如是凡夫谓实。诸佛世尊知其非真。大王。如干闼婆城。愚痴之人谓为真实。智者了达知其非真。杀亦如是凡夫谓实。诸佛世尊知其非真。大王。如人梦中受五欲乐。愚痴之人谓之为实。智者了达知其非真。杀亦如是凡夫谓实。诸佛世尊知其非真。大王。杀法杀业杀者杀果及以解脱。我皆了之则无有罪。王虽知杀云何有罪。大王。譬如有人主知典酒如其不饮则亦不醉虽复知火亦不烧燃。王亦如是。虽复知杀云何有罪。大王。有诸众生于日出时作种种罪。于月出时复行劫盗。日月不出则不作罪。虽因日月令其作罪。然此日月实不得罪。杀亦如是。虽复因王王实无罪。大王。如王宫中常敕屠羊心初无惧。云何于父。独生惧心。虽复人畜尊卑差别。宝命重死二俱无异。何故于羊心轻无惧。于父先王生重忧苦。大王。世间之人是爱僮仆不得自在。为爱所使而行杀害。设有果报乃是爱罪。王不自在当有何咎。大王。譬如涅盘非有非无而亦是有。杀亦如是虽非有无而亦是有。惭愧之人则为非有。无惭愧者则为非无。受果报者名之为有。空见之人则为非有。有见之人则为非无。有有见者亦名为有。何以故。有有见者得果报故。无有见者则无果报。常见之人则为非无。无常见者则为非有。常常见者不得为无。何以故。常常见者有恶业果故。是故常常见者不得为无。以是义故。虽非有无而亦是有。】

佛接着说,使众生迷惑至发狂的因有四种;一是贪狂;二是乐狂;三是咒狂;四是本业缘狂;即疯狂贪欲、疯狂享乐、疯狂恨人或诅咒人、疯狂了去过去世所结业缘(报仇),又疯狂造作未来世的业缘。佛弟子中有犯戒的人,佛从不记住是人犯戒,而是犯戒人的自心去记。大王你贪国逆害父王,是贪狂心作;世间说是人有罪恶,也可说人无罪恶;而用出世间的智慧来观世间,无论人有无罪恶,这人有一死而已;而心识有罪恶,会如影随形,永不消失。若人知是身作恶,已成不可改;而心生忏悔可改,是有智慧的人;反之,是愚痴人。愚痴人认为世间一切真实,有智慧的人知世间一切无常不真实。大王你宫中天天杀羊,心里不畏惧;唯害父心里畏惧,是人兽差别,命轻命重不同。可在佛看来,二者没有什么不一样;只是世人之心有差别,人本位不明真相而已。人只见人生人,不见今世人下世为羊;不见上世羊今世为人。由此,有因是果,果又是因。佛见一清二楚,才说二者本无差别。

众生迷惑至发狂是无明所致,多为不知不觉;于迷惑中造作,于发狂中获罪。又为往昔因,才有今世果;今世果又为未来世因,又于不知不觉的迷惑中造作。

【大王。夫众生者名出入息。断出入息故名为杀。诸佛随俗亦说为杀。大王。色是无常。色之因缘亦是无常。从无常因生色云何常。乃至识是无常。识之因缘亦是无常。从无常因生识云何常。以无常故苦。以苦故空。以空故无我。若是无常苦空无我为何所杀。杀无常者得常涅盘。杀苦得乐。杀空得实。杀于无我而得真我。大王。若杀无常苦空无我者则与我同。我亦杀于无常苦空无我不入地狱。汝云何入。】

佛接着说,众生有呼吸,断气为杀。诸佛随顺世俗也说是杀。大王,有色与因缘无常,是受想行识与因缘也无常,无常为苦。若知苦而修行定空,证入定空后,性我摆脱世间诸法控制,还有所杀与无常苦吗!还有地狱可入吗!再也不能有,只有涅盘之乐。

【尔时阿阇世王如佛所说观色乃至观识。作是观已即白佛言。世尊。我今始知色是无常乃至识是无常。我本若能如是知者则不作罪。世尊。我昔曾闻诸佛世尊常为众生而作父母。虽闻是语犹未审定。今则定知。世尊我亦曾闻。须弥山王四宝所成。所谓金银琉璃颇梨若有众鸟随所集处则同其色。虽闻是言亦不审定。我今来至佛须弥山则与同色。与同色者则知诸法无常苦空无我。世尊。我见世间从【廿/伊】兰子生【廿/伊】兰树。不见【廿/伊】兰生栴檀树。我今始见从【廿/伊】兰子生栴檀树。【廿/伊】兰子者我身是也。栴檀树者即是我心无根信也。无根者。我初不知恭敬如来不信法僧。是名无根。世尊。我若不遇如来世尊。当于无量阿僧祇劫在大地狱受无量苦我今见佛。以是见佛所得功德。破坏众生所有一切烦恼恶心。】

这时,阿暗世王说,我今日才明白身体无常,意识也留不住;若早知如此,我也不能造作诸恶业。我过去听说诸佛常为众生父母;须弥山是金银、琉璃、玻璃所成,若多种鸟落在哪里都是一个颜色。这样的话,至今我也不明白是怎么回事。今日我才明白,慈悲是父母;诸法无常如须弥山与鸟同色。当初,我不知恭敬佛,不信法僧。今日,若不遇佛,我必堕地狱于无量劫受苦。有幸见佛,以见佛功德灭除烦恼恶心。

【佛言大王。善哉善哉。我今知汝必能破坏众生恶心。】

佛说,很好!佛知你今日能破烦恼恶心。在大王的影响下,无量众生的烦恼恶心也为佛法所破,也为自心而破。

【世尊。若我审能破坏众生诸恶心者。使我常在阿鼻地狱。无量劫中为诸众生。受大苦恼不以为苦。尔时摩伽陀国无量人民悉发阿耨多罗三藐三菩提心。以如是等无量人民发大心故。阿阇世王所有重罪即得微薄。王及夫人后宫婇女悉皆同发阿耨多罗三藐三菩提心。】

这时,阿暗世王及同行的王后、宫女、人民等都皈依佛,同发菩提心。

【尔时阿阇世王语耆婆言。耆婆。我今未死已得天身。舍于短命而得长命。舍无常身而得常身。令诸众生发阿耨多罗三藐三菩提心。即是天身长命常身。即是一切诸佛弟子。说是语已。即以种种宝幢幡盖香花璎珞微妙伎乐而供养佛。复以偈颂而赞叹言

实语甚微妙 善巧于句义 甚深秘密藏 为众故显示

所有广博言 为众故略说 具足如是语 善能疗众生

若有诸众生 得闻是语者 若信及不信 定知是佛说

诸佛常软言 为众故说粗 粗语及软语 皆归第一义

是故我今者 归依于世尊 如来语一味 犹如大海水

是名第一谛 故无无义语 如来今所说 种种无量法

男女大小闻 同获第一义 无因亦无果 无生及无灭

是名大涅盘 闻者破诸结 如来为一切 常作慈父母

当知诸众生 皆是如来子 世尊大慈悲 为众故苦行

如人着鬼魅 狂乱多所作 我今得见佛 所得三业善

愿以此功德 回向无上道 我今所供养 佛法及众僧

愿以此功德 三宝常在世 我今所当得 种种诸功德

愿以此破坏 众生四种魔 我遇恶知识 造作三世罪

今于佛前悔 愿后更莫造 愿诸众生等 悉发菩提心

系心常思念 十方一切佛 复愿诸众生 永破诸烦恼

了了见佛性 犹如妙德等】

阿暗世王对耆婆说,我今日没死,重罪轻罚,将来能得天人身;虽不知哪天命终,但是舍短命、得长命,舍无常身、得常身;我与众生又发菩提心,成为佛弟子,应知感恩;又以宝幢宝幡等供养佛。并以偈语赞佛,”如来为一切,常作慈父母。当知诸众生,皆是如来子。“

【尔时世尊赞阿阇世王。善哉善哉。若有人能发菩提心。当知是人则为庄严诸佛大众。大王汝昔已于毗婆尸佛初发阿耨多罗三藐三菩提心。从是已来至我出世。于其中间未曾堕于地狱受苦。大王当知。菩提之心乃有如是无量果报。大王。从今已往常当勤修菩提之心。何以故。从是因缘当得消灭无量恶故。】

佛说,阿暗世王你于过去世曾发菩提心,至今日佛出世,虽隔很多劫,却从没有堕入地狱。要知发菩提心的功德无量,果报无量。以后要勤修菩提行,以此善因缘,能破无量罪恶。

【尔时阿阇世王及摩伽陀举国人民。从座而起绕佛三匝辞退还宫。天行品者如杂花说。】

这时,阿暗世王从座而起礼佛,告辞还宫。

从这一品中,要知于不知不觉中造作无量恶业可怕,又不知悔改更可怕;有些人人本位时,尚不知可怕。我今生于定中无数次去过地狱,亲观众生地狱业报苦,不可言表。人命终后心里恐惧不可思议,再无人间的勇气。诸位对自己所作恶业,一应知后悔;二应知受报;三应知人无回天之力。我劝世人,只要有一口气在,忏悔自己的业障都来得及;没有这口气,什么都来不及;哭天天不灵,喊地地不应,只有随业去了,哀哉!正常死亡之人,是魄先离体,神识后离体;即尸体凉透。而非正常死亡的人,是神识被逼迫先离体,魄后离体。修行人能往生佛净土的,因佛接引是神识先离体,魄后离体。而修行人不能往生佛净土的,魄先离体,神识后离体。

【善男子。云何名婴儿行。善男子。不能起住来去语言。是名婴儿。如来亦尔。不能起者。如来终不起诸法相。不能住者。如来不着一切诸法。不能来者。如来身行无有动摇。不能去者。如来已到大般涅盘。不能语者。如来虽为一切众生演说诸法实无所说。何以故。有所说者名有为法。如来世尊非是有为。是故无说。又无语者犹如婴儿言语未了。虽复有语实亦无语。如来亦尔。语未了者即是诸佛秘密之言。虽有所说众生不解。故名无语。】

佛说,什么是婴儿行,婴儿不能起、住、来、去、语,诸佛也是这样;由此,称婴儿行。

佛心不起为;诸佛于世间诸法不起法相,佛与诸法无碍;如光照虚空,光是光、空是空,空无阻碍光,光也不留碍空。

佛不能住为;佛于一切诸法无执着。娑婆世界为佛法性体,量周法界人不详。

佛不能来为;佛身行无动无摇。不要把佛身看作有形态的人或其它形态众生之像,佛性法身无形无相,是人不能感知到;但依法修证,又人人能觉知到的一种存在。

佛不能去为;肉身示现的佛入般涅盘,而佛性法身无有涅盘,哪里还有离去这一说呢!

佛不能语为;佛为众生示现肉身广说诸法,而佛法身无一法可说。世间佛像、佛经是无为中的有为,佛法灭失时将化为无有。佛有秘密之语,虽有所示,众生难知难觉。

【又婴儿者。名物不一未知正语。虽名物不一未知正语。非不因此而得识物。如来亦尔。一切众生方类各异所言不同。如来方便随而说之。亦令一切因而得解。又婴儿者能说大字。如来亦尔。说于大字所谓婆啝。啝者有为。婆者无为。是名婴儿。啝者名为无常。婆者名为有常。如来说常众生闻已。为常法故断于无常。是名婴儿行。又婴儿者不知苦乐昼夜父母。菩萨摩诃萨亦复如是。为众生故不见苦乐无昼夜相。于诸众生其心平等。故无父母亲疏等相。又婴儿者不能造作大小诸事。菩萨摩诃萨亦复如是。菩萨不造生死作业。是名不作大事大事者即五逆也。菩萨摩诃萨终不造作五逆重罪。小事者即二乘心。菩萨终不退菩提心而作声闻辟支佛乘。又婴儿行者。如彼婴儿啼哭之时。父母即以杨树黄叶而语之言。莫啼莫啼我与汝金。婴儿见已生真金想便止不啼。然此杨叶实非金也。木牛木马木男木女婴儿见已。亦复生于男女等想即止不啼。实非男女以作如是男女想故。名曰婴儿。如来亦尔。若有众生欲造众恶。如来为说三十三天常乐我净端正自恣。于妙宫殿受五欲乐。六根所对无非是乐。众生闻有如是乐故。心生贪乐止不为恶。勤作三十三天善业。实是生死无常无乐无我无净。为度众生方便说言常乐我净。又婴儿者。若有众生厌生死时。如来则为说于二乘。然实无有二乘之实。以二乘故知生死过见涅盘乐。以是见故。则能自知有断不断有真不真有修不修有得不得。善男子。如彼婴儿于非金中而生金想。如来亦尔。于不净中而说为净。如来已得第一义故则无虚妄。如彼婴儿于非牛马作牛马想。若有众生于非道中作真道想。如来亦说非道为道非道之中实无有道。以能生道微因缘故。说非道为道。如彼婴儿于木男女生男女想。如来亦尔。知非众生说众生相。而实无有众生相也若佛如来说无众生。一切众生则堕邪见。是故如来说有众生。于众生中作众生相者。则不能破众生相也。若于众生破众生相者。是则能得大般涅盘。以得如是大涅盘故止不啼哭。是名婴儿行。善男子。若有男女受持读诵书写解说是五行者。当知是人必定当得如是五行。迦叶菩萨白佛言。世尊。如我解佛所说义者。我亦定当得是五行。佛言。善男子。不独汝得如是五行。今此会中九十三万人。亦同于汝得是五行。】

佛接着说,婴儿行为名物不一,不知正语;佛随顺各类众生不同语言而方便说法,让一切众生能听明白。又婴儿行为,菩萨说无为而断有为,说常断无常。又婴儿行为,菩萨不见苦乐,不觉时间,其心平等,不分亲疏。又婴儿行为,菩萨不造作生死恶业,不作五逆罪,不退菩提心。又婴儿行为,佛为度脱罪恶众生方便说,声闻乘有常乐我净;如不让婴儿哭给黄树叶说金叶一样。又婴儿行为,佛为缘觉众生说已解脱生死,见涅盘乐;如婴儿见黄叶生金叶想一样。又婴儿行为,佛说众生相,实无众生相;如佛说无众生,一切众生要落邪见;由此,佛要说众生,还要说破众生相的众生才能入大般涅盘。

如何破众生相等,我在《金刚般若波罗蜜经》浅释中已讲,这里不再详述。

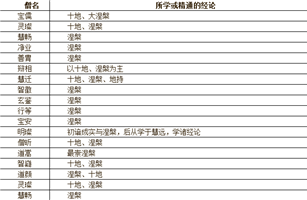

以上九品讲的是菩萨五行;于五行中,天行与病行没有单独立题,只有圣行、梵行、婴儿行单独立题。天行以四禅为体,正定为名;天行者为大般涅盘。病行以菩萨大悲救治众生罪业为大行;病喻为罪业,行喻为示现行作。菩萨大悲,为救度众生,而示现有罪业的众生。虽未单独立题,却暗含其中。同时,菩萨五行为;一说法相,二示践行,法相与践行一体。

如是我闻。一时佛在毗耶离大林中重阁讲堂。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊。而与阿难。于晨朝时。著衣持钵。入城乞食。还归所止。食竟洗漱。收摄衣钵。告阿难言。汝可取我尼师坛来。吾今当往遮波罗支提。入定思惟。作此言已。即与阿难。俱往彼处。既至彼处。阿难即便敷尼师坛。于是世尊结跏趺坐。寂然思惟。阿难尔时去佛不远。亦于别处。

缘起,这部经是我自愿为诸位略释,因为在前一段时间,定中出现一座大殿,有一位大德高僧周围有无数僧人围绕,坐而不语。但我感知令我承担一项重任,然后不现,恢复寂静。出定后百思不解是什么重任。当我拜佛时,突然看见桌上放的《大般涅槃经》,又回想定中见大德高僧时,也看到一部经,虽不知经名,但从外形上一模一样。这个因

《大般涅槃经》是一部大经,40卷,是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。《涅槃经》的内容大致包括以下几个方面:关于涅槃。四德——常、乐、我、净。小乘佛教视世俗社会为“无常、苦、无我、不净”,认为从无常苦中解脱的唯一出路是离开世俗世界并不要再生,这种涅?,只是单纯地歌颂死亡,并不能给人以生的刺激

大般涅槃经卷第一 白话佛经 白话大般涅槃经 常亲近同修 翻译 大般涅槃经卷第一 寿命品第一 这是我亲耳所闻。一天佛来到拘尸那国(又名力士生地)阿利罗跋提河边的娑罗双树间。佛的周围有八十亿大比丘围绕。二月十五日是佛要涅槃的日子,这一天佛用神力发出宏大的声音:如来应

《大般涅槃经》全文共「374967」个字。《大般涅槃经》四十卷字数如下:《涅槃经》序:1040;《涅槃经》卷第一:9609;《涅槃经》卷第二:10745;《涅槃经》卷第三:9683;《涅槃经》卷第四:7925;《涅槃经》卷第五:10194;《涅槃经》卷第六:9180;

六祖惠能大师与《金刚经》及《涅槃经》有大因缘。《金刚经》是他转凡成圣的根本,他的禅道却与《涅槃经》有很多的贴合之处,值得研究。 禅宗的禅定与一般的禅定有很大的差别。一般的禅定讲的是四禅八定,

《涅槃经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅槃经》的译本,其中影响大的主要有三个:一、东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅槃经》的全译,只是译了原经初分的前五品;

《涅槃经》是佛祖在人间最后讲的一部经典,也就是涅槃前讲的一部大经。佛祖一生,用几十年的时间讲”无常“,”苦“,”无我“,”不净“,为佛法的根基,至今南传佛教依此思路修行:”无常“,”苦“,”无我“,”不净“。

《大般涅槃经》梵名(Maha^ -parinirva^n!a-su^tra)。(一)凡四十卷。北凉昙无谶译。又作大涅槃经、涅槃经、大经。今收于大正藏第十二册。系宣说如来常住、众生悉有佛性、阐提成佛等之教义。属大乘涅槃经。共分十三品:(一)寿命品,(二)金刚身品, (三)名字功德品,(四)如来性品,(五)一切大众所问品,(六)现病品,(七)圣行品

佛教各宗派都以涅槃为最后归宿。小乘佛教视世俗世界为“无常”、 “苦”、“无我”、“不净”,认为从无常苦中解脱出来的唯一出路,是离开世俗世界,灰身灭智,不要再生。这样的涅槃,只能是对死亡的讴歌,即不能给人以激励,也无利于佛教的发展,所以受到后起的大乘教派的激烈批评。认为人生诚然是苦的,理应从中解脱出来,但涅槃并不意味着死亡

若能于众生,昼夜常修慈;因是得常乐,以不恼他故。这段经文告诉我们,如果想获得幸福安乐的生活,就要时常修习慈悲心。慈悲的人没有烦恼,有慈悲心的人,不会去侵犯人,不会去恼害人,自然就不会有烦恼。「若能于众生,昼夜常修慈」,我们可以学

佛身在本经中是指如来之身,或如来、如来藏、佛性,也就是指佛的法身。世间一切有为法是无常的,所谓生者必灭,合会必离,盛必有衰,众苦流转,无有休息,常为诸苦所侵。因此,佛陀于拘尸那入涅槃之际,众生心大忧愁,同时举声悲啼号哭,咸谓世间空虚,众生福尽,从今以后,无有救护,无

经文: 若有人能供养恭敬无量诸佛,方乃得闻《大涅槃经》,薄福之人,则不得闻。所以者何?大德之人,乃能得闻如是大事,凡夫下劣,则不得闻。何等为大?所谓诸佛甚深秘藏如来性是,以是义故,名为大事。释义

涅槃思想之发展,到达中观和唯识的无住处义,已达到了最高的大乘境界,但就广义或全体大用说,还未达到综合完成的阶段,因为上述二者或言空言有均有所偏重,贯注在某一面的深阐发扬,未顾及到整个涅槃之完满胜义。完成此一胜义者,我以为应是大般涅槃经,虽然涅槃经之思想和唯识思想孰前孰后,还难断定,但涅槃经之内容,涵盖了中观和唯识

《涅盘经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅盘经》的译本,其中影响大的主要有三个:一是东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅盘经》的全译

《大般涅槃经》,又称《大涅槃经》、《涅槃经》、《大经》。北凉昙无谶(385-433)译。师中印度人,初习小乘教法,兼习五明,讲说精辩,应答善巧。后遇白头禅师,得树皮《大般涅槃经》,自感惭愧,改而专学大乘。后携《大般涅槃经》前分十卷、《菩萨戒经》、《菩萨戒本》等入罽宾,又至龟兹,然此二地多学小乘,遂东经鄯善,至敦煌。

《大般涅槃经》在北朝隋唐时期的传播与影响 一、僧妙、昙延一系的涅槃师 僧妙[①],河东蒲坂人。持戒精严,修习苦行,通览诸典籍,性格谦虚。后来,住蒲乡常念寺(即后来的仁寿寺),聚徒说法,得到周

大般涅槃经后分 卷上 憍陈如品之末 尔时,须跋陀罗从佛闻说大般涅槃甚深妙法,而得法眼,见法清净,爱护正法,已舍邪见,于佛法中深信坚固,即从如来欲求出家。 佛言:善哉!善哉!须跋陀罗,善来比丘

夫正道幽寂无始无终。妙理虚玄非新非故。无始而言其始者。谓之无明生死。无终而语其终者。即是种智涅槃。无明生死本自有之名之为故。种智涅槃修因方克目之为新。此经乃于非始之始。分别佛性三因之殊。还就无终之终。辨于涅槃三德极果之别。若佛性之因非因。涅槃之果非果。是则因如不异果如。果如不异因如。若因如不异果如。非止涅槃之

大般涅盘 (mahaparinivana) 的意译是大灭度、大圆寂,乃是指佛陀圆满诸德,寂灭诸恶的解脱境地。 有关佛陀大般涅盘的经典有三种:(1)小乘的《大般涅盘经》:此经在南传巴利藏中称为 maha-parinibbana suttanta, 收于长部尼柯耶 (digha- nikaya) 第十六经, 相当于汉译《长阿含》的《游行经》。现存有三个《游行经》的异译本:(a) 《佛

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

善信问:顶礼师父!阿弥陀佛!《法华经》说“佛种从缘起”有点不理解。觉火法师开示:众生有佛性犹如矿中有金,要成佛也要好助缘,种子才能启发出来。学佛成佛都是有因有缘的,我们修行就是在开矿。阿弥陀佛!

在《悲华经》、《妙法莲华经》等经典中很多都是以芬陀利花作为经题的,用来比喻此经的清净、无染和广大。在由僧叡著的《妙法莲华经·后序》中描述道,莲花在诸花之中最胜。花尚未敷则名为屈摩罗,敷而将要落则名为迦摩罗,当它处中盛时则名为芬陀利。没有敷喻二

《涅槃经》又称《大本涅槃经》、《大涅槃经》。“涅槃”的意思是“消灭烦恼火焰,达到觉悟状态”。本经是四大部之一,说明佛身常住不灭,涅槃常乐我净;宣称“一切众生悉有佛性”一阐提和声闻、辟支佛均得成佛。全经共分13品:寿命品、金刚身品、名字功德品、如来

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!