此应现佛身而为说法也。国土者,梵语富罗(Para),为一切有情所居之处;有四种之殊:

一、凡圣同居土,为人、天、声闻。缘觉等同居之国土也。此有淨秽二种:如极乐(Sukhavati)世界,其中众生具三毒见思,无三恶名,果报严淨,名同居淨土。如此娑婆,三恶四趣,荆棘丘陵,是名同居秽土。

二、方便有馀土,为断见思惑,证偏空理,脱离三界生死之人所居之国土也。以善权法,断见思惑,故曰方便;尘沙无明之惑未尽,故曰有馀。

三、实报无障碍土,为断一分无明,证一分中道之菩萨所居之国土也。行真实之法,感得胜报,色心不相妨碍,故曰实报无障碍土。

四、常寂光土,为诸佛如来所居之国土也:常者法身,本在常住之体;寂者解脱,一切诸相永寂;光者般若,照诸相之智慧也。今所指者,即凡圣同居之娑婆秽土也。

菩萨修因,志在成佛,故观音现极果之身,随其所应,而为说法也。《楞严》云:「若诸菩萨,入三摩地,进修无漏,胜解现圆。我现佛身,而为说法,令其解脱。」

此应现辟支佛身而为说法也。辟支佛,具云辟支迦佛陀,又作钵罗翳迦佛陀(Pratyekcabuddha)旧译缘觉,新译独觉。《楞严》三十二应将此分为独觉缘觉二种。谓出无佛时,厌喧乐静,独处深山,修加行满,无师友教,因观飞花落叶之外缘,顿觉无常而断惑证理者,谓之独觉。此有麟角喻与部行二种:独身而无伴侣,如麟一角,为麟角喻,有伴侣而同一独悟,为部行。出有佛世,秉佛十二因缘之教,观缘悟道者,名为缘觉。

十二因缘者,亦名十二缘起(Dvadasaigapratityasamutpada),即众生涉三世而轮迴六道之次第缘起也。

1、无明(Avidya),迷内外之愚痴也,谓于本性无所了明,非梦然无明,乃违理强觉之谓也。是为无始之烦恼。

2、行(Samskara),依过去无明之惑,而作之善恶等行业也。上二是为过去之因。

3、识(Vijnana),谓依过去惑业而受现世胞胎之六识身也。

4、名色(Namarupa),谓在胎中身心渐发育也。名即受想行识四,色即色蕴也。

5、六入(Sadayatana),谓六根具足,将出胎之位也。

6、触(Sparsa),触即六触,谓二三岁时,六根能照了事物,而尚未识别苦乐,但欲触物之位。

7、受(Vedana),谓六七岁以后,渐对事物,能受苦乐欣戚之位。上五为现在果。

8、爱(Trsna),谓十四五岁以后,生种种强盛之爱欲,而尚未知追求之位。

9、取(Upadana),谓成人以后,爱欲愈盛,驱驰诸境,取求所欲之位。

10、有(Bhana),谓依爱取之烦恼,作种种之业,受当来之果也:上三为现在因。

11、生(Jati),谓依现在惑业之因,于未来受生之位。

12、老死(Jaramarana),谓由有生故,渐至衰变终殁。老死之果。上二为未来果。

无明缘行,行缘识乃至生缘老死,则六道轮迴,世世相续,如环无的,生死死生,终无穷尽。无明灭则行灭,行灭则识灭乃至生灭则老死忧悲苦恼灭;是故证灭谛理,永出三界,常乐真淨,处于涅槃,号缘觉乘。《楞严经》云:「若诸有学,寂静妙明,胜妙现圆。我于彼前,现独觉身,而为说法,令其解脱。若诸有学,断十二缘,缘断胜性,胜妙现圆。我于彼前,现缘觉身,而为说法,令其解脱。」

此应现声闻身而为说法也。声闻者,梵语舍罗婆迦(Sravaka),闻佛所说四谛声教,知苦断集,慕灭修道,勇猛精进,断见思惑,证四谛理,趋向偏真涅槃者也。言四谛者,又云四圣谛(Catvariaryastyani):

一、苦谛,梵语豆法(Duhkha),逼迫为性,三界六趣之苦报也。是为迷之果。

二、集谛,梵语三牟提耶(Samudya),招感为性,谓贪慎等烦恼聚集诸恶业,以招感苦果也。是为迷之因。

三、灭谛,梵语尼楼陀(Nirodha),可证为性,谓灭除惑业而离生死也。是为悟之果。

四、道谛,梵语末伽(Marga),可修为性,即八正道(1、正见——Samyakarsti 2、正思惟——samkalpa 3、正语——vac 4、正业——karmanta 5、正命——ajava 6、正精进——vyayama 7、正念——samyti 8、正定——samadhi)也。

此二重因果,前一流转,属世间摄,后一还灭,出世间摄。所以皆前果后因者,果易见而因难知,故先示苦果令其厌恶而断集因;举涅槃妙果,使其欣乐而思修证。若有众生应以声闻身而得度者,菩萨即现声闻之形,为其说法,令其速证,然后诱之不滞化城,令进大果也。

《楞严经》云:「若诸有学,得四谛空,修道入灭,胜性现圆。我于彼前,现声闻身,而为说法,令其解脱。」上明应三圣身竟。

此应现梵王身而为说法也。

梵王,即色界(Rupadhatu),初禅大梵天王也:初禅有三天:一、梵众天(Brahmakayika),梵世之庶民也;二、梵辅天(Brahmapurohita),梵王之臣佐也;三、大梵天(Mahabrahman)王,名尸弃(Sikhin译顶髻),统摄梵众,为初禅之王,娑婆之主。

梵是淨义,以离欲染故。欲天但十善感生,梵天须兼禅定。设有众生,了知欲界是苦、是粗、是障,色界是淨、是妙、是离,厌欲欣禅,故菩萨现身为说四禅出入定法,令其决定离欲生于梵世。《楞严经》云:「若诸众生,欲心明悟,不犯欲尘,欲身清淨。我于彼前,现梵王身,而为说法,令其解脱。」

此应现帝释身而为说法也。帝释者,梵语释迦提桓因陀罗(Sakradevanam-Indra)译曰能天帝。简称释提桓因,亦名憍尸迦(Kausika《杂阿含》云:「比丘复白佛言:世尊!何因何缘。释提桓因复名憍尸迦。佛告比丘:彼释提桓因,本为人时,为憍尸迦族姓。以是因缘,彼释提桓因,复名憍尸迦。」《智论》云:「昔摩诃陀国中,有婆罗门,名摩诃,姓峤尸迦,有大福大智慧,知友三十三人,共修福德,命终皆生须弥山顶第二天上。」)亦名富兰陀罗(Purandhara《杂阿含》云:「……佛告比丘:彼释提桓因,本为人时,数数行施,衣服饮食,乃至灯明。以是因缘,故名富兰陀罗。」)居须弥山顶喜见城,为忉利天(Trayastrmsa译曰三十三天)主,统领四方之三十二天。设有众生应以帝释身得度者,菩萨即现同类之形,为说上品十善之法,令其成就。《楞严经》云:「若诸众生,欲为天主,统领诸天。我于彼前,现帝释身,而为说法,令其成就。」

此应现自在天身而为说法也。自在天居欲界顶,即他化自在天也。梵语婆舍跋提(Paranirmitavasavartin),谓假他所作,以成己乐,故曰他化自在。《智论》云:「此天夺他所化而自娱乐,故言他化自在。」慈恩云:「得异熟果,随意所念,胜下二天。下二天果,依树而得,今随欲得,故名自在。」设有众生,应以自在天身得度者,菩萨即现同类之形,为说上品十善,及未到地法,令其成就。《楞严经》云:「若诸众生,欲身自在,游行十方,我于彼前,现自在天身,而为说法,令其成就。」

此应现大自在天身而为说法也。大自在天者,梵语摩醯湿伐涅(Mahesvara),即阿迦尼瑟吒天(Akanistka)也,居色界(Rupadhatu)顶,为三千界之主。此天有二种之殊:一、外道所事之大自在天,即《智论》所谓三目八臂骑白牛执白拂者,名毗舍闍摩醯首罗。二、十地菩萨将成佛时,居色界顶,于淨居天之上,现大自在天子之胜报,以胜妙之形,行灌顶之礼,而绍继佛位者,名淨居摩醯首罗。设有众生,应以大自在天身得度者,菩萨即现同类之形,为说四禅及四无量法,令其成就。《楞严经》云:「若有众生,欲身自在,飞行虚空。我于彼前,现大自在天身,而为说法,令其成就。」

此应现天大将军身而为说法也。天大将军者,帝释之外臣,四天之属将也,如半只迦(Pancilka)韦天等。《楞严经》云:「若诸众生,爱统鬼神,救谨国土。我于彼前,现天大将军身,而为说法,令其成就。」

此应现毗沙门身而为说法也。毗沙门(Vaisravana)者,北方之多闻(Dhanada)天王也。居须弥山腰北,为欲界之初天。以五戒十善得生。若有众生,欲生彼天,菩萨即现同类之身,为说五戒十善之法。上来色界单举初禅,欲界未提兜夜,四王独言北方者,非馀不应,举一而该馀故。《楞严经》云:「若诸众生,爱统世界,保护众生,我于彼前,现四王身,而为说法,令其成就。」

此应现小王身而为说法也。人王有二种:

一、转轮圣王(斫迦罗伐棘底曷罗闍Cakravartiraya),谓具三十二相,即王位时,由天感得轮宝,转其轮宝,而降伏四方,故曰转轮王。在增劫人寿二万岁以上则出世,在灭劫人寿从无量岁至八万岁时乃出世,八万岁后,有情富乐,寿量损减,众恶渐盈,非大人器,则无轮王。然轮王复有金、银、铜、铁之四:谓金轮王领四天下;银轮王领东南西三天下;铜轮王领东南二天下;铁轮王领南洲一天下。

二、粟散王,谓自轮王下领一州一地之邦国小王也。设有众生,慈心化物,护念群盲,愿为国王,利乐一切,菩萨即现同类之形,为说五戒十善之法,令其成就。《楞严经》云:「若诸众生,乐为人王,我于彼前,现人王身,而为说法,令其成就。」

此应现长者身而为说法也。长者,梵语疑叻贸钵底(Drhapati),心性平等,语实行敦,福德俱隆,资财并盈者,谓之长者。具有十德:一、姓贵,二、位高,三大富,四威猛,五、智深,六、年耆,七、行淨,八、礼备,九、上歎,十、下归。《楞严经》云:「若诸众生,爱主族姓,世间推让,我于彼前,现长者身,而为说法,令其成就。」

此应现居士身而为说法也。居士,梵语迦罗越(Kalapati),博闻强识,财德丰盈,不求宦仕,不乐名闻,惟道自娱,居家养性,名曰居士。《玄赞》云:「守道自恬,寡欲蕴德,名为居士。」《楞严经》云:「若诸众生,爱谈名言,清淨自居。我于彼前,现居士身,而为说法,令其成就。」

此应现宰官身而为说法也。自卿相以至百僚,从县牧以至三台,各有所典,故曰宰官。《楞严经》云:「若诸众生,爱治国土,剖断邦邑。我于彼前,现宰官身,而为说法,令其成就。」

此应现婆罗门身而为说法也。婆罗门(Brahmana),又云婆罗贺摩拏,译曰淨行,淨裔,外意等,事奉大梵天而修行者,为天竺四姓之一。《慧琳音义》云:「婆罗门,此俗人也。谓淨行高贵,捨恶法之人,博学多闻者也。」四姓之中,婆罗门最尊最贵,与馀三姓,不相为伍。《譬喻经》云:「诸外人计梵王生四姓:口生婆罗门,臂生刹利(Ksatriya王种),胁生毗舍(Vaisya商贾),足生首陀(Sudra农民及奴)。」《寄归传》云:「五天之地,皆以婆罗门当贵胜,凡有座席,并不与馀三姓同行。」《俱舍光宅记》云:「婆罗门法:七岁以上在家学问。十五已去,学婆罗门法,游方学问。至年四十,恐家嗣断绝,归家娶妻,生子继嗣。年至五十,入山修道。」《楞严经》云:「若诸众生,爱诸数术,摄卫自居,我于彼前,现婆罗门身,而为说法,令其成就。」

此应现四众身而为说法也。此丘者,又名苾刍(Bhiksu),含义甚多;或翻乞士,破烦恼:或翻除馑,能怖魔等。言乞士者,上乞如来之法以养法身,下乞俗人之食以养色身。乞人有限之信施,以活色身,永离四种邪命;求佛无上之妙法,以资慧命,恆捨一切邪法。言破烦恼者,以修戒定慧等圣道,而破贪瞋痴等烦恼也;所谓因戒生定,因定发慧,以破身口七支见思等惑。言除馑者,凡夫贪著六情,犹饿夫饭,不知厌足;圣人已断贪染六情饥馑也,故曰除馑。又比丘清淨持戒,为世人作福田,以清淨法施,除众生无福无慧之两种饥馑也。言怖魔者,世间众生,均为魔眷;若正法时,有人出家,秉受具戒,入三宝数,诸天欢喜,同声讚善,梵魔王闻,生大惊怖故。又比丘必入涅槃,使诸天增盛,魔眷减少,能令魔王生怖畏故。

又比丘有五种之殊:一名字比丘,二自言比丘,三乞求比丘,四破烦恼比丘,五羯磨圆具比丘。言名字比丘者,如人立字,名作比丘;或世共许;或是比丘种族,因此唤为比丘,是名名字比丘。言自言比丘者,若人实非比丘,自言我是比丘;或是贼主自称比丘,是名自言比丘。言乞求比丘者,若诸俗人,为乞求以自活命,是名乞求比丘。言破烦恼比丘者,若人能断诸漏烦恼,所有集业诸苦异熟,未来生死,能善了知,永除相本,如断多罗(Tara)树头,证不生法,是名破烦恼比丘。言羯磨圆具比丘者,谓身无障难,作法圆满,是不应诃,是名羯磨圆具比丘。比丘尼(Bhiksuni)者,义如比丘;尼者,显女色之音也。

优婆塞,新称邬波索迦(Upasaka),译为清信士,近事男等。清是离过之名,信为入道之本,士即男子之通称。优婆夷,新称邬波斯迦,译清信女,近事女等。俱为近事三宝,受持五戒(1、不杀生,2、不偷盗,3、不邪婬,4、不妄语,5、不饮酒。)之在家二众弟子也。《楞严经》云:「若有男子,好学出家,持诸戒律;我于彼前,现比丘身,而为说法,令其成就。若有女人,好学出家,持诸禁戒;我于彼前,现比丘尼身,而为说法,令其成就。若有男子,乐持五戒;我于彼前,现优婆塞身,而为说法,令其成就。若有女子,五戒自居;我于彼前,现优婆夷身,而为说法,令其成就。」

此应现妇女身而为说法也。此中不言现王妃者,《疏》云:「王家禁固,不得游散,化物为难,故不作。」若按《楞严》则此中应缺小王。如经云:「若有女人,内政立身,以修家国。我于彼前,现女主身,及国夫人,命妇大家,而为说法,令其成就。」女主,即天子妃也,国夫人,即诸侯之妻也。

此应现童男女身而为说法也。童者,为八岁以上未冠者之总称。或终身男根不坏,不犯女色,称为童男。保持处身,坚贞自守,称为童女。《楞严经》云:「若有众生,不坏男根;我于彼前,现童男身,而为说法,令其成就。若有处女,爱乐处身,不求侵暴;我于彼前,现童女身,而为说法,令其成就。」

此应现八部众身而为说法也;梵语提婆(Deva)此译为天;即欲界之六天,色界之四禅天,无色界之四空天也。以自然之果报殊妙,故名为天。梵语那伽(Naga),此译为龙;有大神力,得一渧之水,能变化滂沱之雨,为水属之王也。药叉准前可知。乾闼婆(Gandharva),此译香阴;阴者,五阴之色身也。彼于五阴,惟嗅香臭而长养,故名香阴;帝释之乐神也。

阿修罗(Asura),旧译无酒,新译非天,或无端正。採四天下药草,酿于四大海中,欲其成酒,以龙鱼业力,海水不变,终不成酒,故曰无酒。果报类天,而无天德,故云非天。容貌丑陋,故名无端正。有大势力,口诃日月,日月为之失光,掌搏须弥,须弥为之跛【(蹄-帝)+(谪-言)】,立地顶天,入海齐腰。以性多瞋,故恆与帝释斗争,倘胜则入天宫,求四种苏陀味(Suta天甘露地);设败,则以通力潜身入藕丝孔。按《楞严经》,阿修罗类,有四种之殊:经云「是三界中,复有四种阿修罗类:若于鬼道,以护法力,乘通入空;此阿修罗,从卵而生,鬼趣所摄。若于天中,降德贬坠,其所卜居,邻于日月;此阿修罗,从胎而出,人趣所摄。有修罗王,执持世界,力洞无畏,能与梵王及天帝释四天争权,此阿修罗,因变化有,天趣所摄。阿难!别有一分下劣修罗,生大海中,沉水穴口,旦游虚空,暮归水宿,此阿修罗,因湿气有,畜生趣摄。」

迦楼罗(Garuda),译为金翅鸟,翅翮金色,顶冠如意珠,两翅相去,三百六十万里,撮龙为食。《华严经》云:「譬如金趐鸟王,飞行虚空。以清淨眼,观察大海龙王宫殿,奋勇猛力。以左右力,搏开海水,悉令两闢,知龙男女有命尽者,而撮取之。」

紧那罗(Kimnara),译曰疑神。形似人而有角,呼为人奈何有角,呼为非人,柰形似人,因此呼为疑神。为帝释之乐神,前乾闼婆为奏俗乐,此则为奏法乐者也。

摩【目+侯】罗伽(Mahoraga),译为大蟒神,或译地龙,大腹行等。

人非人者,谓八部鬼神,本悉非人,变作人形而诣佛前,听说法故。八部之众,虽预佛会,而因宿业,惑报斯类,苦乐相杂,形相丑陋,故乐出本伦,而欣慕人身也。菩萨寻声救苦,无求不应,故一一应伦,现同类之身,为其说法,令其成就。《楞严经》云:「若有诸天,乐出天伦,我现天身,而为说法,令其成就。……若摩呼罗伽,乐脱其伦,我于彼前,现摩呼罗伽身,而为说法,令其成就。」

此应现执金刚神而为说法也。执金刚神(Vajrapani-Vajradhara),又名执金刚夜叉,金刚力土等。手执金刚仗,而护帝释宫门,遇佛出世,即降阎浮(Jambu),卫护世尊,防守道场。

《大宝积经》谓:昔有转轮圣王,第一夫人具足千子,俱发道意。父王欲知当来成佛次第,使千子探筹,初拘留孙佛(Krakucchanda)乃至最后,楼至如来(Rucika)。第二夫人生二子:其第一子发愿:誓为金刚力士,护千兄法。第二子发愿:誓为梵王,劝请千兄,转妙法轮。《慧琳音义》谓:贤劫千佛,楼至如来,即今执金刚神。

初无尽意下,总结上文三十二应游法界,十四无畏济群生也;是故下,令供养也。是观世音下,明于急难之中,能施无畏济诸群生也。功谓功能,德谓德本,以众生善有资润福利之功,万行为佛果庄严之德,故云功德。观音功德巍巍,神力叵测,竖穷三际,横遍十方,逐类现形,何止三十二应?随机变现,岂局娑婆世界。以种种形,言现身之众也,游诸国土,言所化之广也,度脱众生,言得益之多也。《大乘庄严宝王经》云:「观自在菩萨摩诃萨,随彼有情应可度者,如是现身而为说法,救诸有情,皆令当证如来涅槃之地。」

施无畏(Abhayanda)者,谓檀度(Dana-Paramita)有三:一、财施,捨财济贫也;二、法施,说法度生也;三、无畏施,救人厄难也。以无畏施于众生,故曰施无畏。《楞严经》云:「由我闻思脱出六尘,如声度垣,不能为碍,故我妙能现一一形,诵一一咒,其形其咒,能以无畏,施诸众生。是故十方微尘国土,皆名我为施无畏者。」

此当机奉旨献供也:「汝等应当一心供养……」是佛慈劝供也。此云:「我今当供养。」是当机奉旨也。众宝,即金银等宝,珠即摩尼(Mani)珍珠等。璎珞,梵语枳由罗(Keyura)以众宝编织而成,用以悬于身上者。既是众宝所成,其价自难言喻,而言百千两金者,顺世之辞也。盖古人以百千两金为最贵者,而菩萨璎珞不啻堪此也。是众宝所编之璎珞,为世所珍,故曰珍宝璎珞。璎珞供养,本为施财,而言法施者,盖诸供养中,法供养最。当无尽意,最初一念发心供养,三轮空寂,施者受者及中间物,毫无相著,故成法施。或云法施者,如法布施也。

此观音不受,当机殷勤劝受也。观音不受者,欲生施主殷重心故,欲让二世尊故,示少欲知足故。无尽意再复殷勤伸请者,表施主诚恳,上顺佛旨,下为众生故。仁者,尊敬之称也。愍者哀怜也。我等者,献供当机在会大众,以及十方世界一切众生也。

此佛转劝受也。观音本地,唯佛能知,故须劝受。菩萨以度生为急,济世为怀,故佛以利益人非人等以告也。

此受施转供也。观音受供者,上顺佛敕,下愍众生故。转奉二尊者,福田难遇故,展增施主利益故。《义疏》云:「举二尊者,云生灭平等不二故,《释迦》现生为智,多宝涅槃(Mahaparinivna)为断,示智断为福田故。」

释迦牟尼(Sakyamuni),亦名释迦文。释迦,种族名,能仁之义,牟尼,寂默之义。周襄王三十年丁酉(公元前六二二年。——一说周眧王二十六年甲寅——一○二七年),四月初八日,降生于中印度(India)迦毘罗卫国(Kapilavastu译妙德),迦毘尼园(Lumbini),名悉达多(Sarvarthasiddha)。父为迦毘罗卫国淨饭王(Suddhadana),母摩耶夫人(Maya)。诞生后七日,摩耶逝世,赖姨母摩诃波闍波提(Mahaprajipati)抚育之,跋陀罗尼(Bharani)教育之。纳耶输陀罗(Yasotara译持称等)为妃,举一子,名罗【目+侯】罗(Rahula)有谓佛有三夫人,罗云为瞿夷(Gopiha)所出。

十九岁时,偶乘车出游,见生老病死,种种苦患,深悟世间无常,遂决意出家(Aranyaka),于二月初八夜,白马腾空,青山断髮,为大沙门。曾就鬱头蓝弗(UdrakaRarnaputra)等问道,后于雪山习诸禅定,鹊巢顶,芦穿膝,六年苦行。不得究竟,乃捨前诸行,受牧女乳糜之供,至尼连河(Nairanjana)侧,优楼频螺村(Urnvilva译木瓜)毕钵罗树(Pippala菩提树也)下敷草,结跏趺坐,誓曰:「不成正觉,终不起此坐。」是夜忽睹明星,朗然大悟,得一切种智,为人天之导师,四生之慈父,作大千之法王,娑婆之教主。时年三十岁(公元前五九二年十二月八日)也。于是周游十方,化导群盲,谈经三百馀会,说法四十九年。

周景王二年戊午(公元前五四三年,一说穆王五十四年癸酉——九四八年)二月十五日,于拘尸那城(Kusinagara),跋提河(Hiranyavati亦名阿恃多伐底,Ajiravati译曰有金)边。娑罗双树(Salavana)下,般涅槃那(Mahaparinivna)。大师示寂,人天掩望,鸟兽悲鸣,山川变色,草木忧愁。

多宝佛塔者,如《见宝塔品》云:「乃往过去东方无量千万亿阿僧祇世界,国名宝淨,彼中有佛,号曰多宝。其佛行菩萨道时,作大誓愿:若我成佛,灭度之后,于十方国土,有说《法华经》处,我之塔庙为听是经故,涌现其前,为作证明,讚言善哉!」

此总结上文也。自在者,纵任无碍,进退无滞也。据《华严经》言:

一、寿命自在,谓菩萨成就法身慧命,了无生死寿夭之数,延万劫而不长,促一念而不短,为利有情,方便随机示现寿命延促故。

二、心自在,谓菩萨智慧方便,入无量三昧,游戏神通,生死无染故。

三、财自在,谓菩萨能以无量珍宝,严饰无量世界,随众生之所乐故。

四、业自在,谓菩萨万行具足,悲智双运,或现神通,或说妙法,所作行业,俱为劝化众生故。

五、生自在,谓菩萨以大悲心饶益众生,能随类受生,去住无碍故。

六、愿自在,谓菩萨能随愿乐成,于诸刹土中,成等正觉故。

七、解自在,谓菩萨胜解成就,能示现种种色身,演说无边妙法故。

八、如意自在,谓菩萨神通广大,威力难量,于世界中示现变化故。

九、智自在,谓菩萨智慧具足,能于十方世界,随言音慧,利乐众生故。

十、法自在,谓菩萨得大辩才,于诸法中,乐说无碍故。

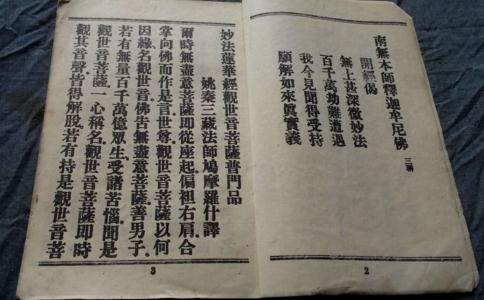

尔时无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,合掌向佛而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得

Mio Fǎ Lin Hu Jīnɡ Guān Sh Yīn P S Pǔ Mn Pǐn 妙 法 莲 华 经 观 世 音 菩 萨 普 门 品 ěr Sh W Jn Y P S 、 J Cnɡ Zu Qǐ , Piān Tǎn Yu Jiān , 尔 时 无 尽 意 菩 萨 、 即 从 座 起 , 偏 袒 右 肩 , H Zhǎnɡ Xinɡ F 、 r Zu Sh Yn : 合 掌 向

开经偈:无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。我今见闻得受持,愿解如来真实意。炉香赞:炉香乍热,法界蒙薰,诸佛海会悉遥闻,随处结祥云,诚意方殷,诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃。南无香云盖菩萨摩诃萨。南无香云盖菩萨摩诃萨。

观音发愿文:南无过去正法明如来,现前观世音菩萨,成妙功德,具大慈悲,于一身心,现千手眼,照见法界,护持众生,令发广大道心,教持圆满神咒,永离恶道,得生佛前;无间重愆,缠身恶疾,莫能救济,悉使消除,三昧辩才,现生求愿,咸令果遂,决定无疑,能使速获三乘,早登佛地,威神之力,叹莫能穷,故我一心归命忏悔。十方三世一切佛。一切菩

1、香赞(一遍)【香赞】炉香乍热·法界蒙熏·诸佛海会悉遥闻·随处结详云·诚意方殷·诸佛现全身 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)南无本师释迦牟尼佛(三称)2、杨枝净水赞(一遍)【杨枝净水赞】杨枝净水·遍洒三千·性空八德利人天·福寿广增延·灭罪消愆 火焰化红莲 南无清凉地菩萨摩诃萨(三称)

这时,无尽意菩萨从座位上站起来,裸露右肩,双手合十向释迦牟尼佛致礼,开口言道:“世尊,观世音菩萨以什么因缘,而立名为观世音呢?”释迦牟尼佛告诉无尽意菩萨说:“善男子,如果有无量百千万亿那么多的众生,他们遭受到种种苦恼现在听说过观世音菩萨之后,只要一心称念他的名号,观世音菩萨就会立即观察到这音声,使那些身处苦恼的人都得到解脱

观世音菩萨普门品讲解

尔时无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,合掌向佛而作是言:“世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?”佛告无尽意菩萨:“善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得浅处;若有百千万亿众生

每天诵经的数量,应视行人的情况而定,有时间尽量多诵。《普门品》主要宣说观世音菩萨普门示现的种种功德。行人持诵观世音名号应对菩萨的功德有深入的了解,这对培养对观世音菩萨的信心是有巨大帮助的。

学《普门品》,最好能把《普门品》背诵下来,然后行住坐卧都可以诵。比如在乘车时,走路时,无聊时。或者遇到大危难时,一定要诵《普门品》。《普门品》是一部救命经,不仅救我们的色身,而且救我们的法身。要切记。念念从心起,念念不离心。诵《普门品》时也一样。

今天我们要开讲《观世音菩萨普门品》,这一本《普门品》从古至今都把他单独流通出来,原因是观音菩萨的大慈大悲受到老百姓极力的欢迎。为什么会这样?因为老百姓有众多的苦难。所谓家家有本难念的经,人人有一堆说不出的苦。这些苦难自己又不懂得靠内在的修行来化解,所谓内在的修行就是戒定慧,六波罗蜜,慈悲喜舍等等。一个真懂佛法的人他

末学明荙来自四川尼众佛学院,今天与大家分享的题目是“如何建立信仰”,所依经典是《观世音菩萨普门品》。《普门品》是出自大乘《妙法莲华经》中的第二十五品,内容是宣讲观世音菩萨以神通妙智,普门示现,救七难、解三毒、应二求,三十二化身令众生离苦得乐的种种不可思议的境界。当然,对于菩萨的这些不可思议的境界对于大多数人来说,还是比

以前讲过很多法,息灾、增益,包括求子婚姻、事业、钱财。乃至对这些的看法。其实这都属于理性的部分。感性的比它们重要,那就是慈悲心,人和人之间的慈悲相对。我们这时代,人和人接触很多,都是陌生的。那么,如何跟陌生人相处。甚至会碰到很多不讲理的,那怎么办?所以现在为什么要定合同,还是签字,等等。甚至律师行业也特别发达。

说起观世音菩萨,通常大家能想到的就是观音菩萨的大慈大悲、救苦救难,只要我们诚心忆念,观世音菩萨就会来帮助我们。但是观世音菩萨为什么能有千手千眼、寻声救苦的能力?为什么观世音菩萨的影响这么深广,几乎全球各地都有观音信仰?为什么是观音菩萨而不是其他菩萨?观音菩萨的耳根圆通法门到底有什么神奇的地方?

普门入于大慈,帮助众生得利乐;观世音入于大悲,寻声救苦。 古德解说慈悲一双,说观世音菩萨寻声救苦的时候,会经常说一个感应的故事。有一位商人,他很信仰观世音菩萨,每一天都会在佛堂里面念诵《普门

【经名】《妙法莲华经观世音菩萨普门品》【解释】“妙法莲华经”:是一经的总题。“观世音菩萨普门品”:是一品的别目。「妙法」:妙法是微妙、深奥、不可心思、不可言议、非常宽广、无穷无尽的法。观世音菩萨,他救七难(救众生的七种难:水难、火难、黑风难、枷锁难、刀杖难、怨贼难、罗刹难);解三毒(解除三种毒:贪、嗔、痴);应二求

普门品感应故事一:李怀瑾,江苏睢宁北乡车家店人。科举考试未能成名,清朝末年兴办学堂,又改为研究医学。一日,忽被恶风所吹,双瞳(音同,瞳孔)反背,经一年多医治,始终不见效果。李自寻思,两眼是终身残废了。一日,想起某书上说:“无垢清净光,慧日破诸暗,能伏灾风火,普明照世间”四句话,治眼疾有灵验,我何不至诚念诵。

刚学佛时,我都会跟大家说,要把普门品背诵下来,然后每天在观音菩萨面前念一卷普门品。为什么呢,因为普门品里面有大秘密。我们虽然天天拜,念,所以,今天因缘成熟了,我就把普门品的秘密告诉大家。 普

普门入于大慈,帮助众生得利乐;观世音入于大悲,寻声救苦。 古德解说慈悲一双,说观世音菩萨寻声救苦的时候,会经常说一个感应的故事。有一位商人,他很信仰观世音菩萨,每一天都会在佛堂里面念诵《普门

许多人都知道念诵《观世音菩萨普门品》,因为观世音菩萨普门品功德殊胜。为什么会有如此高的观世音菩萨普门品功德呢?最简单最直观的原因是因为观世音菩萨是中国家喻户晓的菩萨,也是最多人顶礼膜拜的菩萨。

《杂阿含经》卷四中说:“如是烦恼漏,一切我已舍,已破已磨灭,如芬陀利生,虽生于水中,而未曾着水。”意思是说,这样的烦恼等有漏,一切我都已经舍弃了,已磨灭了,已破坏了,就好像芬陀利花,虽然在水中生长,而没有染着于水。

《观世音菩萨普门品》又称《观音经》、《普门品》。原是《法华经》里的一品,由于观音信仰传入中国渐次流行,所以它从汉文译本内分出来,成为便于受持读诵的单行本。本品主要宣说观世音菩萨的普门示现。长行叙述无尽意菩萨和佛的两番问答。初番问答观世音菩萨得名

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

《四十二章经》非一部独立的典籍。根据《四十二章经序》记载,后汉明帝梦见金人,于是遣张骞、秦景、王遵等至大月支国写取佛经四十二章,但不载年月。其内容着重阐发早期佛教宣说的人生变幻、欲望和贪爱之弊,等等,劝导人们放弃世俗,追求出家修道的超世生活。《

《大乘起信论》是佛教的概论之作,它结构严谨、析理清晰,是对隋唐佛教影响最大的一部论著。全书分因缘分、立义分、解释分、修行信心分和劝修利益分5部分,把如来藏思想和唯识说结合为一,阐明“一心”、“二门”、“三大”的佛教理论和“四信”、“五行”的修持方

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《佛说阿弥陀经》一卷,后秦鸠摩罗什译,净土三部经之一。这部经略说西方净土依正庄严等事,令人执持名号,一心不乱,即得往生,最为切要。这部经拣除小善根福德因缘,唯摄一类纯笃之机。各家的注疏主要有:《阿弥陀经义记》1卷,隋智顗说,灌顶记。《阿弥陀经

《阿弥陀经》是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祗园精舍,与长老舍利弗等16位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。阿弥陀经译本有3种:《佛说阿弥陀经》,后秦鸠摩罗什译;《佛说小无量寿经》,刘宋求那跋陀罗译;《称赞净土佛摄受经》,唐玄奘译。

《无量寿经》二卷,又名《大无量寿经》、《大经》或《双卷经》。共有十多种译本,以三国魏国康僧铠所译为通行本。经中说,古代有国王听佛说法出家为僧,名号法藏,曾经发下四十八个庄严佛土、利乐众生的愿望,说是:“十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!