《无量寿经》四十八大愿 第六讲

好,第二十愿“系念必得往生愿”。“如果我成佛的时候,十方无量无边的众生闻信我的名号——就是阿弥陀佛的名号,就能生起系念我国的行为。”这个“系念我国”就包括他愿意去,把当下这个心就一心牵挂西方极乐世界:“原来那个世界才是我的故乡,这个世间太苦了!太没有意思了!”就系念极乐世界。“同时呢,也植众德本。”也做些净业三福这种通途的修行、功德,护持三宝哇,等等这些;大修寺院,建塔呀,这些也需要做一点。“然后把这些系念名号、做福德功德的资粮,都以至诚心回向。”这“回向”概念在这儿出现了,“回”就是回转,“向”就是趋向一个目标。如果念佛,包括做净业三福这些事情,你没有一个回向的话,它自然有一个因果的法则:可得人天的福报。你做这种回向,那么有为有漏的福德,就转为无为无漏的出世间的往生净土的资粮。所以这个回向对净业行人是很重要的哪!那这个回向包括往相回向,包括还相回向:往相回向就是我至心地求往生到那儿去;同时,如果在那里得无生法忍,我还要回来度众生,这就是还相回向。往相和还相回向都是成就大悲心。“这一回向就愿意生到我的刹土,如果这样的念佛人临终不能成就安稳往生净土的话,我就不成佛。”所以这叫系念必得往生愿。

在四十八大愿,这三愿就是往生的三愿。这三愿没有必要去划分优劣、高低。昨天也有信众提问题:只有第十八愿往生到报土,好像第十九愿、二十愿就往生到化土。没有这个说法呀!阿弥陀佛不是这么发愿的。由于众生的根机不一,他有的是从信愿切入,有的是从发菩提心切入,有的是“我系念,我还要做点功夫,我还要加点其他的辅助”——他怕不保险,你要顺应他,都来摄受他。最终这三愿无论如何表达,无论侧重面在什么地方,它都包含了一个总的精神——信愿称名。信、愿、行都在里面,只不过是信、愿、行它的侧重面不同。这是众生的根机、好乐不同,你不能以一种来涵盖一切。摄受众生的根机不同,侧重面不同,他总的往生还都是在一土嘛!你不要在往生的果位上去分一个优劣、高低,也都要把它做平等观。那么这样,我们从这三愿里边得到一些启示:我们从第十八愿,启示,加大深信、切愿的建立;从第十九愿来看,我们要尽量努力发起菩提心;从第二十愿来看,我们一定要在功夫上,在福德上,也要做点事情。我们就正好把这三愿的精华集中在一起,那不是更保险了吗?往生品位不是更高了吗?那就不是更“阿弥陀佛”吗?阿弥陀佛不是更高兴吗?为什么要以一愿否定其它愿呢?三愿我都把它整合起来,那阿弥陀佛更高兴!

请掀开经本,请看经文。

“设我得佛,国中天人不悉成满三十二大人相者,不取正觉。设我得佛,他方佛土诸菩萨众来生我国,究竟必至一生补处,除其本愿自在所化,为众生故,被弘誓铠,积累德本,度脱一切,游诸佛国,修菩萨行,供养十方诸佛如来,开化恒沙无量众生,使立无上正真之道,超出常伦诸地之行,现前修习普贤之德,若不尔者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨承佛神力供养诸佛,一食之顷,不能遍至无数无量亿那由他诸佛国者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨在诸佛前现其德本,诸所求欲供养之具若不如意者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨不能演说一切智者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨不得金刚那罗延身者,不取正觉。”

好,先看这六愿。第二十一愿——“各具三十二相愿”,法藏菩萨是这样发愿的:如果我成佛的时候,往生到我刹土中的天人,都能成就圆满三十二大人相;如果这一愿不能成就的话,就不取正觉。这三十二相就是佛的相好,它里面当然也包括着八十随形好。前面是把如佛的紫磨真金色表达了一下,这里直接就讲出往生者具有佛的三十二相。那这一愿发出来,它就很鲜明地表达阿弥陀佛是把佛的果地功德,完全恩赐给一切往生者。因为我们从常途——通途的修行佛道的过程来看,一定要经过三大阿僧祇劫的修行,才能断见思惑、尘沙惑、无明惑,最后一品生相无明断尽,朗然成佛,成佛之后还要用一百小劫来修相好——就修三十二相。

那么这叫“百福庄严一相”:修一百种福来庄严,才能得到一相。那一福是什么概念呢?比如三千大千世界的所有众生都成了瞎子,你把他们治疗成为一个恢复光明的人,这就叫一福;三千大千世界所有众生都要死亡,你救治让他们生存下来,这就是一福。可见是非常不容易的。这个最快也得九十一小劫,慢一点的是一百小劫。那佛为什么要修相好?这里有两层含义:第一就是法身的功德无形无相,只有在三十二相、八十随形好的庄严当中才能寄托,或者叫寄寓,所以相好庄严越微妙,所体现的法身功德就越广大;第二个要素,就是度众生必须要有三十二相、八十随形好,让众生见到这样的相好,生欢喜心。这三十二相,它主要是以我们娑婆世界转轮圣王的相为标准的。转轮圣王的相是最好,所以依据这样的标准,佛的应化身就示现三十二相。但是他比转轮圣王更清静,更微妙,更圆满,更能够随智慧行:一般转轮圣王有三十二相,但没有那个更微细的“好”;佛就有。

那么我们再思惟:三十二相对诸往生者有什么样的好处呢?这就是阿弥陀佛对一切往生者,给予了他生命当中最高的尊重,把一切往生者内心的性德,透过让他得佛的相,快速地引发出来。我们说身和心是同构的:有什么样的心,就能够显现什么样的相,这是相由心生;同时有什么样的相,它也能转变心。那你说我们都有三十二相,我们的心也就有一种强大的力量,跟三十二相八十随形好这个法身的功德、佛的功德、这种佛的慈悲心,就有相当的趋近。所以这三十二相恩赐给往生者,一方面庄严往生者在西方极乐世界的外表,更主要的是最大限度地帮助往生者把他本具的佛性彰显出来。

好,再看第二十二愿——这个“菩萨一生补处愿”。愿文的表达是这样的:如果我成佛的时候,他方无量无边的佛国有很多的菩萨往生到我的刹土,一往生后,就能究竟圆满地到达一生补处位。这个一生补处位是等觉菩萨的位次了,就是一转生就补佛位,这叫一生补处位。“除其本愿”,就除了他因地的本愿——要去他方世界上求下化,也能得自在。这种自由选择的权力也有。他是为了救度众生故,披上他因地当中弘誓的盔甲,到他方世界去积累菩萨六度的功德根本,度脱一切苦难的众生。游化诸多的佛国,修大乘菩萨行,供养十方无量无边的诸佛如来。

“开化”——开示、教化恒河沙那么多的无量众生,使这些无量的众生都能够安立在“无上正真之道”。那么这样的一个极乐世界菩萨,他这种修行可以令自己,也能令他人“超出常伦诸地之行”。“常伦”就是通途佛法那种修行的次第,。如我们一般讲,要十信、十住、十行、十回向、十地、等觉到妙觉,这是我们通途修行的证位。但是这一愿告诉我们,极乐世界的菩萨修行——这些一生补处的菩萨修行,他可以不要经过这样的次第,他就在“位不退”或者在“念不退”的当下,顿然超越四十一个阶梯。现前就能修行普贤十大愿王圆满的功德。如果这一愿不能实施的话,就不成佛。

好,这一愿给我们什么样的启示呢?首先他告诉我们:往生到西方极乐世界能快速成佛。这是快速成佛的重要依据之一。他方无量无边的菩萨到达一生补处位,要经过很长的时间;但是只要往生到西方极乐世界去,他就是一生补处菩萨。这个阿鞞跋致——三种不退,实际上就是一生补处的另外一种表示。而且都是究竟圆满,必定到达,中间不会有退转;中间不会有人有例外,都能到达一生补处位。他还想到自己有缘的刹土当中来,那也可以,阿弥陀佛加持他,到他方世界修行也是如意自在,而且修得也很快。

比如《无量寿经》后半卷讲,在娑婆世界修行一日一夜,胜过西方极乐世界修行百年。如果这样的菩萨他到了我们娑婆世界修行,他的这种悲心、他的力量会更为巨大。比如要修布施般若蜜,在西方极乐世界你想圆满这个般若蜜还很难圆满呢:没有可以让你布施的对象啊!大家不缺乏——黄金、白银都有。想进行法布施,也没有办法,他到处都能听到讲法;财布施,也不需要你来布施;无畏布施,他们都得到大安乐:你想修布施般若蜜,那个西方极乐世界本土还不好修呢。到了这个世间,那值得布施的人太多了:苦难的人群太多了,恐惧的众生太多了,没有智慧、没有真理的众生太多了。这时候,三种布施你都有一个对境,就是市场需求量大。所以你在这儿修,就会得大收获——硕果累累。修忍辱般若蜜,西方本土也不好圆满:大家都是“诸上善人俱会一处”,见了都是非常友好——水乳交融。到这个世界就不一样了,这个世间很多人会跟你过不去:会骂你,会打你,会诽谤你。哎,这不是修忍辱般若蜜的机会吗?极乐世界还没有这个逆增上缘呢。所以为什么很多菩萨他不断地过来。

原来我们讲那个《西方确指》,觉明妙行菩萨(原来)就是晋代——东晋时候的一个贫穷人,那一世他证得三昧。七十五岁往生之后,他就不断地来这个世间,或者示现国王,或者示现比丘,或者示现乞丐,或者示现屠夫,最后明末的时候在乩坛上显现出来。这些都是他们——就是这些往生者,再披上弘誓盔甲,到他方世界度脱一切众生的例子。古往今来很多极乐世界过来的菩萨,以各种身份在度化众生,只不过是我们不认识——他也不会让我们认识。

好,到他方世界,他做什么?上,恭敬供养十方诸佛如来,种大福田;下,对苦难的众生要给他开导,要给他教化,要给他说法,把他们引导到佛法真理的道路。这样的修行,他就能够使自他都超出通途修行的一个轨范,能够达到圆顿的效果。“现前修习普贤之德”,快速圆满十大愿王,成就如来无量无边的恒沙功德,令往生者能够快速成佛。这是第二十二愿。

好,现在看第二十三愿——“一时普供诸佛愿”。这一愿是这样表达的:如果我成佛的时候,往生到我刹土当中的菩萨都能仰承佛的神力——法藏菩萨指他未来成佛的威神加持力——来供养他方世界的诸佛,在一食之顷就是在很短的时间当中,能够分身遍至无量无数亿亿诸佛国,到那儿去供养诸佛,如果这一愿不能实施的话,就不取正觉。法藏菩萨发这一愿,是因了解到:能够供养无量无边的诸佛如来积累甚深的福德,对于一个修道人极为重要。但是靠往生的菩萨自己的力量,是很难分身到无量无边的刹土去供养无量无边诸佛如来的。所以他就加持这些菩萨具有这样的能力。

所以《阿弥陀经》也讲“各以衣裓,盛众妙华,供养他方十万亿佛,即以食时……”。不仅是十万亿佛国,而是无量无数亿亿诸佛国。只要有佛的地方,这些往生的菩萨,都有能力去——不是他自己的能力,是承阿弥陀佛的威神力加持去的。他供养佛之后,马上又回到极乐本土。每天他都做这个事情,于是这也是快速成佛的原因之一。十大愿王的“广修供养”,那这里就是真正做到了广修供养——供养无量无边的诸佛如来。

《佛说大乘无量寿经》全文完整注音版。

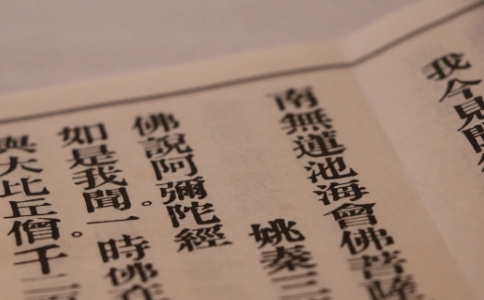

我闻如是,一时,佛住王舍城,耆阇崛山中。与大比丘众万二千人俱,一切大圣,神通已达。其名曰,尊者了本际,尊者正愿,尊者正语,尊者大号,尊者仁贤,尊者离垢,尊者名闻,尊者善实,尊者具足,尊者牛王,尊者优楼频螺迦叶,尊者伽耶迦叶,尊者那提迦叶,

(一)法会圣众我亲自听见佛是这样说的。那时候,释迦牟尼佛住在的王舍城的耆阇崛山中,与他住在一起的有大比丘僧一万二千人。这些声闻弟子都修得了神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通的六种神通。他们以侨陈如长老、舍利弗长老、大目犍连长老、迦叶长老、阿难长老等为在座诸位的上首。还有普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨以

法会圣众第一。【原文】如是我闻。一时佛在王舍城耆阇崛山中,与大比丘众万二千人俱。一切大圣,神通已达。其名曰:尊者憍陈如、尊者舍利弗、尊者大目犍连、尊者迦叶、尊者阿难等,而为上首。又有普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨,及贤劫中一切菩萨,皆来集会。

印光大师常说:“佛法从恭敬中求,一分恭敬,得一分利益;十分恭敬,得十分利益。”所以我们知道,学佛想获得佛法真实的利益,一定要作个恭恭敬敬的好学生、好弟子,也就是“依教奉行”。我们断烦恼的方法是什么?首先要将这部《无量寿经》熟读三千遍,而且是不间断、不夹杂。等经文熟透了,再去求解。最后是实行。读经的目的,就

本书《大乘无量寿经》乃近代夏莲居居士会集《无量寿经》汉、魏、吴、唐、宋五种原译,广撷精要,圆摄众妙,汇成《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经》,为《无量寿经》中最善之经本。

作者撰写《大乘无量寿经解》后,又著此本《大乘无量寿经白话解》,何以故?作者于本书前言中说:“今生幸遇这个无上宝典—《大乘无量寿经》,感恩不已,是以一注再注,愿一切有缘人同沾真实之利。”据作者在京弟子在后记中说:“此本《白话解》乃黄念祖居士未竟之作。写此注解时提出三个指标:(一)不是把《大经解》翻成白话,而是在讲授《大经解

我亲自听佛这样说:那时,释迦牟尼佛住在王舍城附近的耆阁崛山中,与诸多的大比丘僧共一千二百五十人在一起。这些大比丘僧都是众所周知的佛的声闻大弟子,他们中间,憍陈如尊者、大目犍连尊者、舍利弗尊者、迦叶尊者、阿难尊者等人都是上首弟子。另外,普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨以及现在贤劫中的一切菩萨,也来汇聚一堂。

1、有境界,用这个境界来熏陶自己,激励自己。得到清净心。去掉无始劫来的杂念。消业障,得佛加持。2、老师时时在教自己,找老法师得打开机器,这个不用:自己随口就来,随时随地地就来教自己了,哈哈,随身携带。

阿弥陀佛!尊敬的法师您好!弟子想请教法师《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经》和《无量寿经》有什么不同?假如在家有时间应选哪一本念?请法师开示指点!

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

弟子请问:1 、《无量寿经》三辈往生皆有发菩提心这一条,这里的菩提心是通途的菩提心,还是净土的菩提心?2 、印祖文钞中斥王龙舒:王氏死执三辈即九品。印祖这里所说无量寿经三辈和观经的九品不一定是对应的。如果《无量寿经》三辈所说菩提心是通途菩提心……

现存大乘经论中,关于阿弥陀佛及其净土的典籍,有统计共200部,约占大乘经论的三分之一。其中,影响最大的是《无量寿经》《阿弥陀经》《观无量寿经》及《无量寿经论》,合称“三经一论”。阿弥陀佛,梵文amitbha,意译为无量,另外还有一梵文称amita^yus,意译为无

《无量寿经》二卷,又名《大无量寿经》、《大经》或《双卷经》。共有十多种译本,以三国魏国康僧铠所译为通行本。经中说,古代有国王听佛说法出家为僧,名号法藏,曾经发下四十八个庄严佛土、利乐众生的愿望,说是:“十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,

这部《无量寿经》主要解释阿弥陀佛及西方极乐世界的由来。据这部经讲,过去很久很久以前,有一个国王,他听佛说法之后,发愿修行,便抛弃了王位,出家当了沙门,起名叫法藏。法藏比丘发了48个大愿,这48个大愿可分为三类:一、摄法身愿;二、摄净土愿;三、摄众生愿。所谓摄法身愿,是指在这些愿中,法藏比丘发誓如果自己能成佛,--定要庄严佛

《无量寿经》全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》,是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据。《无量寿经》为净土群经纲要,东来最早,译本最多。自汉迄宋,共有12种译本。

又名《大无量寿经》,简称《大经》、《双卷经》等,净土宗三经之一。三国魏康僧铠译。二卷。该经主要解释阿弥陀佛及西方极乐世界的由来。

现存大乘经论中,关于阿弥陀佛及其净土的典籍,有统计共200部,约占大乘经论的三分之一。其中,影响最大的是《无量寿经》《阿弥陀经》《观无量寿经》及《无量寿经论》,合称“三经一论”。阿弥陀佛,梵文amitbha,意译为无量,另外还有一梵文称amita^yus,意译为无量寿。因为“无量寿”即是“阿弥陀”的意译,所以在过去的许多研究中,西方净土

《佛说无量寿经》是净土宗根本三经之一,简称《无量寿经》,又称《大经》《双卷经》《两卷无量寿经》《大无量寿经》等。一般学术界认为,该经在一至二世纪的印度贵霜王朝时流行于犍陀罗地区。在中国,该经于三国时期由康僧铠译出,共2卷。相传此经前后有汉译12种,除康僧铠译本外,现存的异译本有5种。

居士问:《无量寿经》中邪定聚与正定聚如何辨别,有什么区别?一如法师答:这是《无量寿经》下半卷讲到的,《无量寿经》里面讲,我们信愿念佛必入正定聚。什么叫正定聚?正定聚就是修这个法,决定往上走,直到成佛为止,不会退转,不会倒转,不会迷惑颠倒,这叫正定。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

善信问:顶礼师父!阿弥陀佛!《法华经》说“佛种从缘起”有点不理解。觉火法师开示:众生有佛性犹如矿中有金,要成佛也要好助缘,种子才能启发出来。学佛成佛都是有因有缘的,我们修行就是在开矿。阿弥陀佛!

在《悲华经》、《妙法莲华经》等经典中很多都是以芬陀利花作为经题的,用来比喻此经的清净、无染和广大。在由僧叡著的《妙法莲华经·后序》中描述道,莲花在诸花之中最胜。花尚未敷则名为屈摩罗,敷而将要落则名为迦摩罗,当它处中盛时则名为芬陀利。没有敷喻二

《涅槃经》又称《大本涅槃经》、《大涅槃经》。“涅槃”的意思是“消灭烦恼火焰,达到觉悟状态”。本经是四大部之一,说明佛身常住不灭,涅槃常乐我净;宣称“一切众生悉有佛性”一阐提和声闻、辟支佛均得成佛。全经共分13品:寿命品、金刚身品、名字功德品、如来

全称《维摩诘所说经》,另称《不可思议解脱经》、《维摩诘经》。后秦鸠摩罗什译,三卷十四品。主要内容是,叙述毗耶离城居士维摩,十分富有,深通大乘佛法。

苏辙在苏门三杰中被称为“小苏”,是苏轼的弟弟。他熟读《楞严经》,并有相当深厚的佛法修证功夫,他写有一首叫《春尽》的诗:“春风过尽百花空,燕坐笙箫起灭中。树影连天开翠幕,鸟声入耳当歌童。《楞严》十卷几回读,法酒三升是客同。试问邻僧行乞在,何人闲暇

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!