魏晋维摩诘说及其艺术精神解析

高金玉

魏晋南北朝时期,随着礼教的崩解,人们对神学及谶纬宿命论的否定和扬弃,以士族门阀地主为代表的新的世界观人生观出现了,这种世界观简单来说便是人的觉醒。神学被人学所代替,人的才情、气质、风度成为人们所关注的对象。人在这里不再以两汉的功名、节操,而以内在的精神气质、思辩、自适、自足的态度受到尊重。这是一个觉醒的时代,但同时也是个更加迷惘与苦痛的时代,它固然看到了两汉神学的荒谬,但却不能找到一种新的价值观念,他们在玄学的精神世界中追求超然世外,他们隐逸遁世,狂放不羁,但却不能真正寻求出人生价值何在的结论。他们拥有的是一种清醒之后绝望的痛苦,“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多”,“人生若尘露,天道邈悠悠”,“孔圣临长川,惜逝忽若浮”,“人生处一世,去若朝露晞”……这种对宇宙、人生的至深而无可名状的哀痛是何等的沉重!

在这种寻找人生价值而又不得的“人的觉醒”过程中,士大夫寄心玄学,崇尚老庄,“口吐玄言,手执塵尾”一时间蔚然成风。至此,佛教为在中国生存选择了一条与玄学相融合的道路。于是,汉族士大夫们进而“锐志于佛道,兼研《老子》五千文……玩《五经》为琴簧。”①江南的佛教徒纷纷与名士交流,从而将老庄的义理与佛教的宗旨融合在一起,一种中国式的居士②佛教因此而出现。

刘宋何尚之曾在《答宋文帝赞扬佛教事》里提及东晋时期的信佛诸士,一口气便罗列出近20人:

渡江以来,则王导、周凯,宰辅之冠盖;王濛、谢尚,人伦之羽仪;郗超、王坦、王恭、王谧,或号绝伦,或称独步,韶气贞情,又为物表。郭文、谢敷、戴逵等,皆量心天人之际,抗身烟霞之间。亡高祖兄弟,以清识轨世;王元琳昆季,以才华冠朝。其余范汪、孙绰、张玄、殷觊略数十人,靡非时俊。

以维摩诘为圭臬,以“格义”③学为工具的居士佛教在魏晋南北朝之际于中土大地上形成了第一个高潮。居士佛教的流行,使佛教从汉魏时期遭受冷落、压制、排挤的困境中大踏步地走出来,并得以在国人面前逐渐撩开原本被包裹得紧紧的神秘面纱。

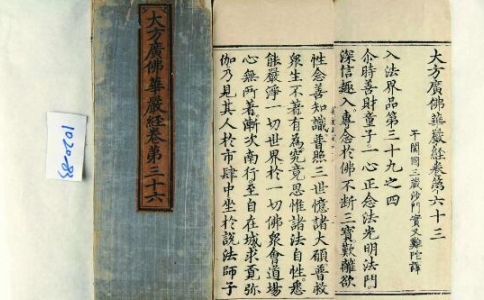

这一时期,最具有代表性的一部佛经便是《维摩诘经》④,鲁迅先生指出,南北朝时期,士人都有三种小玩意,其中之一就是《维摩诘经》。即使到了唐代也还在士人中十分流行,它对于中国禅宗的形成,也起过巨大作用,有人把《维摩》同《楞伽》、《圆觉》并称为“禅门三经”,可见在中国佛教史上享有很高的声誉⑤。

一、维摩诘⑥其人

在外来佛教民族化的进程中,六朝士大夫选择了维摩诘作为他们的理想人物。如果说庶民佛教“当今天子即是如来”,则士大夫佛教则以“当今名士即是维摩”为理想。那么,维摩诘是一个怎样的人呢?

据《维摩诘经》讲,他是毗耶离(吠舍离)神通广大的长者,“深入微妙,出入智度无极”。连佛祖也要让他三分。他曾以称病为由,同释迦牟尼派来问病的文殊师利(智慧第一的菩萨)等反复论说佛法,义理深奥,“妙语”横生,使得文殊佩服不已。几至五体投地。维摩诘又是怎样生活与修持的呢?《维摩诘经·方便品》里如是记一:

虽为白衣,奉持沙门清净律行,虽处居家不著三界,示有妻子常修诧行,现有眷属常乐远离,虽服宝饰而以相好严身,虽复饮食而以禅悦为味。若至博奔戏处辄以度人,受诸异道不毁正信。虽明世典常乐佛法,一切见敬为供养中最。执持正法摄诸长幼,一切治生谐偶,虽获俗利不以喜悦,游诸四衡饶益众生,入治正法救护一切。入讲论处导以大乘,入诸学堂诱开童蒙,入诸淫舍示欲之过,入诸酒肆能立其志……⑦

佛经中所谓的“长者”,通常是富豪的泛称,特别是指大商人。因此维摩诘的出身成分很特异,与出家僧侣不大一样。他的实际活动和全部表现,是十足的世俗贵族式的生活,然而他的动机,他的目的,他的精神境界却比出家的菩萨们更高超。原因就在于他有超人的般若正智和无限灵活的善权方便。虽拥有大量财产,却视为“无常”,“实无所食”。他虽然妻妾彩女围绕左右,却能“远离五欲污泥”。虽身穿华贵的衣服,吃精美的食物,却“内常如禅”。他的豪华生活,只是为了“善权方便”,这有如西晋玄学家郭象所设计的中国士大夫大夫的理想生活方式:“圣人虽在庙堂之上,然其心无异于山林之中。”这对门阀士族地主和家境殷实的知识分子来说是很合口味的,是孜孜以求的。

维摩诘形象的意义在于提倡在家修行,不必去国离家,不必剃发修行,不必孤守青灯,却照样能达到成佛涅槃的至高境界。不难看出,所谓维摩诘者,无非是把门阀士族和其他寄生者的腐朽生活神话了,把一切伪君子的二重性格予以美化了。显然《维摩诘经》的出现,调和了士大夫阶层的个人信仰与社会价值的矛盾,使他们得以摆脱在佛教关于出世脱俗的教义与中国修齐治平、尽忠尽孝的传统道德之间进行两难选择的尴尬境地。

因此,维摩诘的出现,标志着大乘佛教的世俗化运动已经达到高潮。“出家”和“在家”的界限已被抹杀,甚至“在家”高于“出家”。这是佛教发展史中的一个值得注意的现象。作为佛教信徒的标准,已经不在于“出家”或“在家”这类形式,只要有了求取佛智的愿望,“在家”同样可以成为得道的佛徒。这种说法,把早先佛教那种竭力攻击家庭为牢笼,与世俗生活尖锐对立的偏狭情绪从根本上推翻了,从而为佛教的世俗化扫除了障碍。

二、《维摩诘经》的思想剖析

《维摩诘经》中所包含的内容包括《佛国品》、《方便品》、《如来种品》、《弟子品》、《菩萨品》、《文殊师利问疾品》、《不思议品》、《观众生品》、《佛道品》、《入不二法门品》、《香积佛品》、《菩萨行品》、《见阿閦佛品》等几个方面。

《佛国品》是《维摩诘经》的开篇第一章。在《维摩诘经》中说:“菩萨欲使佛国清净,当以‘净意’作如应行。所以何?菩萨以净意故得佛国清净。”意思是说,佛国净土是通过菩萨行所创立的,人的思想意识又是行动的支配者,因此,佛国的实现依赖有一个清净的意识。佛教认为现实社会的净化,全在于人的意识的净化,大乘佛教教人们相信可以实现以“净心”建立“净土”。净土、秽土之分,只是人们心意差别的结果。因此,所谓“佛国”,也并非在尘世之外建立一个新的王国,而是要人们改变自己对社会的观点,只要把现在的社会关系看成“佛国”,它就是佛国了。也就是说,用“佛国”、“净土”所要拯救的是苦难的灵魂,它给苦难者以精神的安慰,为的是让苦难者安于现实的苦难。

支谦译《维摩诘经》中《如来种品》。其中维摩诘问文殊师利:“何等为如来种?”文殊师利答:

“有身为种,无明与恩爱为种,淫怒痴为种,四颠倒为种,五盖为种,六入为种,七识住为种,八邪道为种,九恼为种,十恶为种:是为佛种。”

不把与成佛相顺的清净善性当作“如来种”,反而把与佛道相违逆的三毒十恶八邪行当作“如来种”,是《维摩诘经》最大胆的议论,也正是它要求把佛法尽可能世俗化的一种表现⑧。维摩诘说,“示行贪欲,离诸染著,”⑨这是对菩萨的要求,也是对一切有志于菩萨行的众生的要求:物质生活条件和实际的社会地位是不可以变动的,但思想意识却必须从中解脱出来!思想意识上的超脱,就是由非道至佛道,由尘劳至佛法,由“如来种”至佛果这一系列转变的关键所在。

随后的几品依次为:《弟子品》、《菩萨品》、《文殊师利问疾品》。故事的大概为:某日,为了宣扬“无常”这一义理,维摩诘称病在家。释迦牟尼得知此消息后,遣弟子前往探视。可舍利弗等弟子们皆不敢去,因维摩诘极具辩才,而舍利弗等人又曾败在他脚下。最后,释迦只得命文殊师利菩萨前往。于是,维摩诘遂与文殊反复论说佛法。由于思辩超群、宏论迭出,维摩诘引起了诸大菩萨弟子、天王和帝释的注意,纷纷前往探疾。维摩诘遂借机讲述佛教宗旨,宣传大乘般若思想,批评小乘的片面性。“般若空观”是《维摩诘经》的基本思想。由于该经带有明显的倾向性,故而传统佛教称之为“弹偏斥小”,“叹大褒圆”。

第九品即《入不二法门品》,罗什译本卷中说:“世间出世间为二,世间性空即是出世间”,“生死涅槃为二,若见生死性则无生死,无缚无解,不生不灭”,“乐涅槃不乐世间为二,若不乐涅槃不厌世间则无有二。”⑩所谓的“不二法门”,指对一切现象的是非善恶等差别境界,“‘无思无知,无见无问’,‘无言无说’,即超越矛盾之外的佛说之门。”?B11?僧肇《维摩经注》则这样解释道:“万物齐旨,是非同观”,“若能其是非,一好丑者虽复上间如来,不以为尊;下等六师,不以为卑。何则?天地一旨,万物一观,邪正虽殊,其性不二。”?B12?即强调泯灭矛盾双方的差别性,将其等同视之?B13?。

所谓“不二入法门”,就是要求思想上不去分别事物。假若思想上根本不生有差别的想法,那也就不用如此费力地去消灭它们。“入不二法门”属于佛教的平等观念。在原始佛教阶段,“平等”观念同业感缘起密切结合,在反对婆罗门教和种姓制度方面,曾起过积极作用。但发展到大乘阶段,尤其是象《维摩诘经》的“入不二法门”,实质上宣传的是一种无是非的明哲保身的混世哲学。这种哲学,在魏晋时期同郭象等人的相对主义融合起来,在无操守的士大夫中间得到了普遍的流行,对于国家民族的命运采取漠不关心的态度,起了推波助澜的作用。

《维摩诘经》从般若理论和宗教实践这两个方面把佛教的出世移到了世俗世界:它不但让僧侣的生活世俗化,而且让世俗人的生活僧侣化,从而把世俗社会引进了宗教世界。《维摩诘经》的上述思想,目的都是为了提高在家菩萨的地位,显示居士佛教的意义。大力宣扬佛国就在世间,世人通过净心、发菩提心就能使秽土变为净土。维摩诘本人的行为,正为世间信徒树立了千古典范。

从《维摩诘经》的内蕴中,我们不难发现其之所以能够与儒家所倡导的入世观念融为一体的根本原因:打破了出世与入世之间的界限、基于“空”的平等观,肯定菩萨“在世”的居士佛教思想。

三、《维摩诘经》对当时社会的影响

《维摩诘经》在魏晋玄学兴起之时一变而成为上流社会最流行的佛典,它在社会生活中究竟起到了什么作用呢?

首先,促进了佛教与玄学的互相融合。在当时,玄学兴起客观上是为了打破两汉经学的精神禁锢,而《维摩诘经》的传译情况则表明,中国僧人开始超越对佛经的简单翻译,立足于本位文化立场上对佛典作积极的诠释。在当时出现的“格义佛教”?B14?就是最好的证明。这一时期,一方面是名僧谈玄,一方面是名士习佛,玄佛合流成为风气。《维摩诘经》译者竺叔兰广泛结交名士,陶潜的《群辅录》并列名士名僧为“八达”,佛教的教义给玄学提供清谈的材料,……这些都足以见出佛教与玄学相互渗透。

其次,大量居士佛教徒的出现,对于提高佛教的社会品位、改变士大夫们对佛教的态度,起到了积极的作用。维摩诘所代表的清新的居士形象,为正在寻求精神依托的魏晋名士提供了一个既要坚持俗世生活、又可追求理想境界的模板,故而广受当时门阀士族、特别是玄学人士的推崇。在两晋时期,士大夫阶层迅速成为佛教的稳固社会基础,佛教得以在社会上层广泛渗透,并进而影响到最高统治者,摆脱了民间身份,取得了官方认可并支持的合法地位。

再者,《维摩诘经》提倡在家修行,从而使佛教信徒不再处于去国离家、剃发修行的佛教教义与尽忠尽孝的价值观之间的二难选择的窘困境地。先前的“禅学”主要强调所谓的“藉教悟宗”?B15?,较为重视静坐冥观,力图对人的意念加以控制,追求一种弃绝外部事物杂念的境界。而慧能后的“南宗”系统则相对来说不大重视佛教传统形式,实际看重的是如何在现实世界或世俗社会中获得真理,体悟人的真正本质。马祖道一进而强调“触类是道”,“平常心是道”,实际是把佛教修行与人们日常的一般行为举止彻底地融为了一体。如果说般若经类反映的是应该如何从出世间回到人世间,因而创造了昙无竭式的出家菩萨,那么,《维摩诘经》就是反映佛徒应该如何把处世间当作出世间,因而创造了维摩诘式的在家菩萨。

从对汉晋时期《维摩诘经》译本的分析不难发现,这一时期,佛教首先是同中国社会非主流信仰合流,以求得在中国社会的立足之地;其次,转向于依附属社会精英阶层的玄学,以求打开通向社会上层的门户;最终摆脱玄学,走向独立,并进而为佛教与中国传流文化相整合奠定了基础。

四、《维摩诘像》

由于《维摩诘经》的广泛流传,以此为题材的艺术创作也非常流行,据《历代名画记》、《贞观公私画史》、《宣和画谱》等著录,六朝士大夫画家所流传下来的维摩诘卷轴画迹有:西晋张墨的《维摩诘像》,东晋顾恺之的《净名居士图》,宋代陆探微《阿难维摩图》,宋代袁蒨《维摩诘变相图》,梁代张僧繇《维摩诘像》等。此外,维摩诘表现在雕刻作品上,有山西大同云冈、河南洛阳龙门、四川大足、山西太原天龙山石窟等等。但时至今日,六朝名家所画《维摩诘》已荡然无存。

张彦远《历代名画记》评顾恺之《维摩居士像》曰:“顾生首创维摩诘像,有清羸示病之容,隐几忘言之状”,可知这一时期的维摩诘是作潇洒清淡的文人士大夫装束。

其实顾恺之所创的这种清瘦病态的士大夫形象正是时人特别是江南士大夫们所崇仰的,《世说新语·容止》就当时的美男子卫玠有如下描写:

骠骑王武子是卫玠之舅,飒爽有风姿,见玠辄叹曰:珠玉在侧我形秽……王丞相见卫洗马,居然有羸形,虽复终日调畅,若不堪罗绮……卫玠从豫章至下都,人久闻其名,观者如堵墙,玠先有羸疾,体不堪劳,遂成病而死,时人谓看杀卫玠。

卫玠的美在于瘦而有病态,以至于弱不堪罗绮,被人“看死”,这样一位又瘦又病的人竟然美出了名,所到之处观者如堵。由此看来,顾恺之所作“清羸示病之容”的维摩诘形象,实乃当世文人的写照。

顾恺之并不是第一个画维摩诘像的人,在他以前有张墨,在他之后有陆探微、张僧鹞,就技巧而言,二张一陆的水平不在顾之下,但他们的维摩诘像都不是独创。前者以外来造像为范本,后者则以顾恺之所创者为模式,是故所作皆不及顾。

顾恺之的清瘦形维摩诘像给美坛以很大影响,不但维摩诘造像的题材大增,就风格上也出现了新的面貌。在现存遗物中,如云冈、龙门,乃至敦煌,虽然各个时代审美观相同,其维摩诘的姿容或稍有差异,但中国文人式的形貌是一致的。尤可留意的是,中国的佛教造像也在顾所创维摩诘形象的刺激下,渐变清瘦起来。而就清瘦形佛像的普遍推开,则在南朝宋时的陆探微等人的弘扬下得以实现。

陆探微以顾恺之为崇范,其功绩在于将顾恺之所创造的《维摩诘像》中那种“清羸”士大夫拓展到所有人物造型的领域,并使之形成一个时代的审美风貌。这就是“秀骨清像”的确立?B16?。

由西汉至魏晋六朝,美学思想出现了质的改变。西汉“助教化,成人伦”的功用主义美学观风行一时,所谓“恶以诫世,善以示后”,“有国之鸿宝,理乱之纪纲”,“明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”……到了六朝,便伐之以“余复所为哉,畅神而已,神之所畅,孰有先焉”的个体玄学精神。外在形式也出现了相应的改变,汉画重在古拙,六朝绘画则讲求“精细”,“六朝人不再像西汉人那样铁铠金矛,纵横驰骋,放眼于五彩缤纷的外部世界,他们的心态趋于内敛,没有了雄气与魄力,津津乐道周围的生活空间和咀嚼回味心灵的欢乐悲伤”。六朝对外在细节的追求,并不是所谓“谨毛而失貌”的精密,而是“迹简意澹而雅正”的精密,所传达的是理性思辩之美。

虽然魏晋六朝维摩诘像今已无法得观,但在云冈、天门山、大足等地的石窟中的维摩造像仍可很好的映证这一点。

例如云冈第六洞维摩变相,以文殊问疾为主题,维摩居士及文殊菩萨居左右两旁,释迦牟尼佛居其中央。文殊与释迦的风格都体现了明显的印度风格,释迦造型为犍陀罗式,文殊双腿分开的坐姿,类似印度湿婆神坐式,而维摩诘则是传统中国文士的造型,他头带瓜皮帽,眼半张,口微启,嘴角略见笑,颚下有三角形长髯,长襟及漆,胸前开襟成V字行,袍上刻划之长褶纹,袖口甚宽,右臂上举,肋置右襟,右手执扇,左手扶床,两腿密接,平置于地,俨然是一位“手执塵尾,口吐玄言”的中国传统士夫。此外,其他窟的维摩也多为“秀骨清像”的士大夫形象,大概是受了南方绘画艺术风格的影响。

不同文化层次总是表现为不同的信仰心态,相对于庶民宗教和贵族宗教对释迦牟尼迷狂的偶像崇拜,怀疑现实、思辩人生、任诞自适的文人士大夫们自然也将那个睿智思辩,饮美酒,被仇素而又超脱于世外的毗离城中的长者——维摩诘抬到了可与释迦牟尼佛分庭抗礼的高度。

但从本质上来看,六朝士大夫并不信仰佛教,他们仅是将维摩诘作为玄学的补充,心理的慰藉而已,以维摩为理想的宗教,与其说是宗教,倒不如说是一种人生价值观和审美价值观。以维摩诘为题材的士大夫绘画,或者是这种洋溢在绘画中的精神,我认为是外来佛教与中国民族绘画精神融合的最自然、最重要的一种,它深深影响了后来的文人绘画,给中国画添上了一笔对宇宙人生哲理的探求中所流露出的悲剧精神,一种极尽灿烂后的空悲之美。

如是我闻。一时佛在毗耶离庵罗树园。与大比丘众八千人俱。菩萨三万二千。众所知识。大智本行皆悉成就。诸佛威神之所建立。为护法城受持正法。能师子吼名闻十方。众人不请友而安之。绍隆三宝能使不绝。降伏魔怨制诸外道。悉已清净永离盖缠。

我曾经亲自听佛这样说。那时候佛在毗耶离城的庵罗树园中,与八千大比丘在一起,还有三万二千位菩萨。菩萨们都是一切人众所熟悉的,无论道行,无论智慧都已经成就,并获得了诸佛如来的威力助持,自身也便成了护法之城。他们宣说正法的声音,如狮子一样的勇猛,遍及十方,无所不闻。众生不需吁请,便得到菩萨们的友爱慈慰;

佛国品第一:闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。

白话维摩诘经

《维摩诘经》是《维摩诘所说经》的简称,也简称《维摩经》,或者也称《不思议解脱经》。此经的汉文译本有六种以上。1. 后汉灵帝中平五年(188年),由严佛调在洛阳译出,称《古维摩经》,有两卷。2. 三国时代的吴国黄武二年(233年)由支谦在武昌译出,称《维摩诘经》,有两卷。

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫

维摩诘经讲解

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。皆度死地脱无挂碍不失辩才。其念及定总持诸宝悉成其所。布施调意自损戒忍精进一心智慧

无(w)上(shng)甚(shn)深(shēn)微(wēi)妙(mio)法(fǎ),百(bǎi)千(qiān)万(wn)劫(ji)难(nn)遭(zāo)遇(y), 我(wǒ)今(jīn)见(jin)闻(wn)得(d)受(shu)持(ch),愿(yun)解(jiě)如(r)来(li)真(zhēn)实(sh)义(y)。 南(n)无(m)本(běn)师(shī)释(sh)迦(jiā)牟(mu)尼(n)佛(

《维摩诘经》包含的议题众多,如生病问题、生死问题、什么是菩提、什么是道场、什么是布施,等等,一向是学佛修证者最希望读懂也最应该读懂的一本书。南怀瑾先生以经证经,融会儒释道,旁征博引地对这些议题进行了深入的探讨,不仅为我们揭示了,佛法的真谛,为我们展示了中国传统文化的精髓,更为我们描绘了一个“花雨满天”的无限世界。

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》旨在阐说维摩居士所证不可思议解脱法门,故又称《不可思议解脱经》。本经以般若空思想为基准,透过维摩居士与文殊菩萨等共同讨论佛法的方式,阐扬大乘佛教的真理,说明在家信徒如何学佛修行,如何行菩萨道。此处就各品大意略述如下:

此经现存的三种译本中,以鸠摩罗什所翻译的流通最广。鸠摩罗什三藏法师(三四四~四一三),是中国四大译经家之一。东晋龟兹国(今新疆库车)人。幼年聪慧敏捷,七岁即跟随母亲一起学佛修道,曾游学罽宾、沙勒等国,遍参名宿大德,通晓大小乘一切经典。载誉归

《维摩诘经》是大乘佛教、中国佛教史上重要的经典,可以说山河大地的密意皆在此中。各种对治烦恼,解答人生疑难,寻找身心安顿,在人间欢喜修行的法门,都能在此经找到答案。《维摩诘经》一共十四品,第一品为未信者令其生信的说法,是为序分;第二品至第十二品,

①为引导“在家信众”学佛而说此经:在家人生活在充满了污染的五浊恶世,从出生到生命终结都要承受无尽的痛苦烦恼,上层享乐的人不免污浊腐化,下层受穷的人易对人生感到灰暗,所以只有靠佛的讲法,点燃心灯,获得精神上的清净安乐、光明充实。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》于公元一百年前后,广传于印度。经过八十三年后,传入中国。据历代的经录记载,本经的汉译本有七种,现存有三种。1 《维摩诘经》又称《维摩诘所说不思议法门经》、《普入道门经》、《佛法普入道门经》、《佛法普入道门三昧经》、《维摩经》。二卷或三

公元5世纪,酷爱大乘佛教典籍的鸠摩罗什,重译了《维摩诘经》,迅速使这部佛经成为两晋南北朝时期士林的“最爱”经典之一,在当时掀起“维摩诘热”。鸠摩罗什是中国最早的译经家,他对中国佛教的译经事业所作的贡献,已经无人能够代替,即使在最受推崇的“四大译经家”(即鸠摩罗什、真谛、玄奘、不空)之中,他也是当之无愧地位

《维摩诘经》文殊师利问疾品第五中主人公维摩居士才刚刚出场,同时出场的还有大智大慧文殊菩萨,这一品中我们学习到了病从何处来?疾病的意义,以及心和念的修法。

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

法华信仰在艺术上的表现,一开始就多种多样。早在《法华经》译为汉文以前,山东省滕县在东汉初期已经出现《譬喻品》中的“三车喻”——羊车比喻声闻乘,鹿车比喻缘觉乘,牛车比喻菩萨乘。这可能是依据民间口头传说而来的。此外,成都万佛寺出土的一件南朝刘宋元

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!