刘洋

摘要:王安石与佛教的关系研究目前仍是王安石研究中的薄弱环节。本文通过对王安石诗集中与《维摩诘经》有关的诗作进行分析研究,希望能从一个侧面反映出王安石与佛教的关系,从而说明王安石的佛学修养是相当深厚的。

关键词:王安石;维摩诘经

中图分类号:1222.7文献标识码A文章编号:1671—6639(2010)04—0036—04

一、引言

北宋杰出的思想家、文学家王安石与佛门中人交往的诗文以及包含佛禅思想的作品非常多,可见佛教对王安石的影响很大,佛学思想在王安石的思想体系中的位置绝不可等闲视之。虽然目前我们对王安石的研究越来越深入,但对其与佛教的关系研究却并不多见,只有个别学者的论著中略有涉及,这是需要加强的地方,这也正是本文的用意所在。本文通过对王安石诗集中与《维摩诘经》有关的诗作进行分析,希望能从一个侧面反映出王安石与佛教的关系。

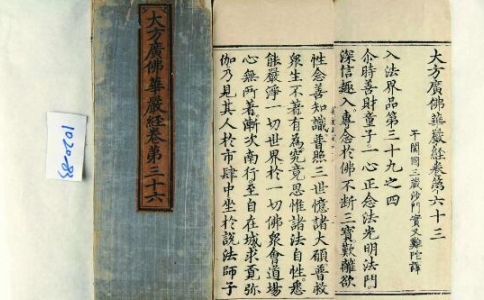

《维摩诘经》又称《维摩经》、《维摩诘所说经》,本经旨在阐说维摩诘所证之不可思议解脱法门,故又称《不可思议解脱经》。本经的中心人物维摩诘为昆耶离国的大乘居士,他称病在家,欲令佛派遣诸比丘、菩萨来看望他。他借此机会与佛派来问病的文殊师利等菩萨和比丘反复论说佛法,因成此经。维摩诘认为解脱不一定出家,只要在主观上修养,则虽有资生而实无所贪,虽有妻妾而远离五欲。此经宣扬大乘佛教应世人俗的观点,主张不离世间生活,发现佛法所在,提倡“人不二法门”,主张世间与出世间、生死与涅槃、有相与无相、有知与无知等一切分别平等不二,由此不二法门,可得无生法忍,远离一切烦恼妄想,进入涅槃境界。维摩诘游戏人生,享尽人间富贵,而又精通佛理,即世间而出世间,以世间为出世间,使文人士大夫在他这里找到了理想的人生哲学和生活方式。维摩诘的生活方式很受那些既不愿放弃世俗的欲乐享受而又渴望体味出世间的快乐幸福的文人们所欢迎。王安石虽然并不追求世俗的享乐,但他也不是那种完全脱离现实、以彻底摆脱世间伦理为宗旨的人,他内心渴望将世间与出世间、儒家的人生哲学与佛教的出世精神结合在一起,建立一种既在世又出世、既现时又超脱的人生理论,即以出世的精神作人世的事业。《维摩诘经》及维摩诘的生活方式正好提供了此类的样板,因此,王安石对此经最为喜爱,在诗文中引用最多,而且晚年还为此经作了注。

二、王安石对《维摩诘经》的引用

下面将王安石诗中与《维摩诘经》有关的主要诗作列举探讨一下,来看看王安石对此经的理解和把握:

《纯甫出僧惠崇画要予作诗》

画史纷纷何足数,惠崇晚出吾最许,旱云六

月涨林莽,移我倚然堕洲渚。黄芦低摧雪翳土,

凫雁静立将俦侣。往时所历今在眼,沙平水澹西

江浦。暮气沉舟暗鱼罟,欹眠呕轧如鸣橹。颇疑

道人三昧力。异域山川能断取,方诸承水调幻

药,洒落生绡变寒暑。金坡巨然山数堵,粉墨空

多真漫与。濠梁崔白亦善画,曾见桃花静初吐。酒

酣弄笔起春风,便恐漂零作红雨。流莺探枝婉欲

语,蜜蜂掇蕊随翅股。一时二子皆绝艺,裘马穿赢

久羁旅。华堂直惜万黄金。苦道今人不如古。

《维摩诘经》中写道:“住不可思议解脱菩萨,断取三千大千世界。如陶家轮,着右掌中,掷过恒河世界之外,其中众生不觉不知。”在此诗中,王安石一方面赞美了宋初名僧惠崇的画艺高超,另一方面又选用了《维摩诘经》中解脱菩萨断取山川、如探囊取物的典故。

《赠约之》

君胸寒而痞,我齿热以摇。无方可求药,相,

值久无惨。欲寻秦越人,魂逝莫能招。且当观此

身,不实如芭蕉。

《维摩诘经》中说:“是身如芭蕉,中无有坚。”这身体如同芭蕉树叶,叶层层裹卷,其中空无,决无坚挺可言。笔者觉得,王安石此诗是要打破自己对肉身的执着,认为肉身是虚幻不实的,以此来寻求一种对疾病的解脱。

《送邓监簿南归》

不见骊塘路,茫然四十春。长为异乡客,每

忆故时人。水阅公三世,云浮我一身。濠梁送归

处,握手但悲辛。

《维摩诘经》中说:“是身如浮云,须臾变灭。”这身体如天际浮云,转眼间消失得干干净净。此诗蕴含佛家“人生苦短,人生如梦,尽皆虚幻”之意。

《宿北山示行详上人》

都城羁旅日,独许上人贤。谁为孤峰下,还

来宴坐边。是身犹梦幻,何物可攀缘。坐对青灯

落,松风咽夜泉。

《维摩诘经》:“是身如幻,从颠倒起。是身如梦,为虚妄见。”这身体全如魔术师的幻术,因为无明颠倒才有此错觉;这身体如梦境所现,起于分别意识,虚妄见解。笔者以为,青灯之灭,夜泉之逝,也许是诗人自身心态之反映,然青灯夜泉,是真是幻,人生是真是幻,则又只可以靠心去体悟了。

《怀古二首》其一

日密畏前境,渊明欣故园。那知饭不,所

喜菊犹存。亦有床坐好,但无车马喧。谁为吾侍

者,稚子候柴门。

其二

长者一床室,先生三径园。非无饭满钵,亦

有酒盈樽。不起华边坐,常开柳际门。谩知谈实

相,欲辫已忘言。

《维摩诘经·香积佛品》日:“化菩萨往众香国。得满钵香饭。回至维摩诘舍。时维摩诘语舍利佛等:‘可食如来甘露味饭大悲所熏,无以限意食之,使不消也。’有异声闻念是饭少。而此大众人人当食。化菩萨日:‘四海有竭,此饭无尽,所以者何,功德具足者所食之余,终不可尽。’于是钵饭,悉饱众会,犹故不音赐。”《维摩诘经·不思议品》日:“舍利弗见此室中无有床坐,作念诸菩萨大弟子众。当于何坐。居士谓舍利弗言:‘仁者为法来耶,求床坐耶?’舍利弗日:‘我为法来,非为床坐。’文殊师利言:‘居士,此室何以空无侍者?’维摩诘言:‘一切众魔,及诸外道,皆吾侍者。”’《维摩诘经·文殊师利问疾品》曰:“文殊师利承佛圣旨,诣维摩问疾。是时。长者维摩诘,心念今文殊师利与大众俱来。即以神力空其室内,除去所有及诸侍者,唯置一床,以疾而卧。”《维摩诘经,香积佛品》云:“香积如来,以众香钵,盛满香饭,与菩萨。时化菩萨既受钵饭,须臾之间,至维摩诘舍,以满钵香饭与维摩诘。”又《维摩诘经,弟子品》云:“须菩提言:念我昔入其舍,从乞食,时维摩取我钵,盛满饭,谓我言:须菩提若能于食等者,诸法亦等。”《维摩诘经·见阿朗佛品》云:“佛告维摩诘,言:善男子,为此众会,现妙喜国无动如来,众皆欲见。于是维摩诘心念:‘吾当不起于座,接妙喜圆。”《维摩诘经,弟子品》日:“维摩诘谓摩诃迦旃延云:‘无以生灭心行,说实相法(不要怀着有生有灭之心说实相法吧)。”’又在《维摩诘经,文殊师利问疾品》中写道:“佛告文殊师利:‘汝行诣维摩诘问疾。’文殊师利白佛言:‘彼上人者,深达实相,善说法要。笔者以为,以上两诗逐句对用维摩、渊明事,奇数句皆出《维摩诘经》,偶数句皆用陶渊明诗文,甚至有整句套用者。典故的交错运用,是刻意的形式设计,造成拼贴 的趣味。这种设计除了语言艺术的效果外,更透露了一种独特的思维形态。维摩诘为佛家高士,陶渊明则为古今田园诗始祖,隐逸诗人之宗。陶渊明于佛教虽不甚认同,但他的田园诗却隐然达到了一种宗教的境界。王安石将两者融于一诗,实含有兼摄会通的意图。这两首诗虽逐句用事,然通篇贯穿,流畅自如,亦王安石晚年自写心境之作也。通篇逐句对用维摩诘与陶渊明事,风格奇特,甚为少见,读者亦可由此窥见安石暮年好佛及心怡陶渊明之归安田园之乐也,

《和栖霞寂照庵僧云渺平甫同作》

萧然一世外,所乐有谁同。宴坐能忘老,斋

蔬不过中。

无心为佛事,有客问家风。笑谓西来意,虽

空亦不空。

《维摩诘经》云:“舍利弗告世尊,我昔曾于林中,宴坐树下。维摩谓我言:‘不必是坐为宴坐也。夫宴坐也者,不于三界现身意,是为宴坐。不起灭定,而现诸威仪,是为宴坐。不舍道法,而现凡夫事,是为宴坐。心不在内,亦不在外,是为宴坐。于诸见不动,而修行三十七品,是为宴坐。不断烦恼,而入涅槃,是为宴坐。意谓不要认为你这样才是静坐。所谓静坐,不就是不在三界之中表现打坐的姿势,也不在心中生出打坐的意念吗?只要不舍弃佛道的精神,能够道俗一观,立身处事表现得与凡夫无异,也就是静坐了:无须起心动念去克服诸种邪见并刻意追求三十七种道品,也就是静坐了:不待舍断烦恼然后才深入涅槃,也便是静坐了。笔者以为,这首诗充分说明了《维摩诘经》的般若空思想,主张不离世间生活,发现佛法所在:不舍道法,而行凡夫之行;不断烦恼,而入涅槃之境。晚年的王安石崇尚的是萧然世外、宴坐斋蔬的生活。佛教戒律规定“过午不食”,即过了中午之后不再允许进食,故日“斋蔬不过中”。佛本无求,求之欲远;佛本无心,有心成魔,故不可以有为为佛事,不可以有心成佛道。家风为禅门惯用语,即门风、宗旨。西来意,亦是禅门习语,即祖师西来之意,实指禅门宗风,佛祖意旨。西来之意,空亦不空,可谓真得空意,这表明王安石对佛教空意的把握是准确而深入的。

《次韵张德甫奉议》

知君非我载醪人,终日相随免污茵。赏尽高

山见流水。唱残白雪值阳春。中分香积如来钵,

对现毗耶长者身。谁拂定林幽处壁,与君图写继

吾真。

《李壁注》曰:“张奉议,必从公谈禅学佛者。”《维摩诘经》中说:“尔时毗耶离大城中,有长者名维摩诘。已曾供养无量诸佛,深植善根,得无生忍。虽为白衣,奉持沙门清净行。虽处居家,不着三界。若在长者,长者中尊。若在居士,居士中尊。其以方便,现身有疾。以其疾故。国王、大臣、长者、居士、婆罗门等及诸王子,并余官属,无数千人,皆往问疾。维摩诘因以身疾,广为说法。”此诗写王安石与张德甫一同登山临水,参禅悟道,二人有知音之感。二人一起从山水中体悟禅机,领会佛理,过着一种悠然闲适的生活。

《北窗》

病与衰期每强扶,鸡壅桔梗亦时须。空花根

蒂难寻摘,梦境烟尘费扫除。耆域药囊真妄有,

轩辕经匮或元无。北窗枕上春风暖,谩读毗耶数

卷书嘲。

毗耶,即维摩诘。笔者以为,王安石晚年于生病时,苦于汤药,而不免疑药草之无用,而惟以佛经解忧也,观此诗,即是明证,此乃欲借读佛书而忘记痛苦也。

《平甫游金山同大觉见寄相见后次韵二首》

其二

漳南开士好丛林,慧剑何年出水心。独往便

应诸漏尽,相逢未免故情深。槛窥山鸟有真意,

窗听海潮非世音。一笑上方人事外,不知衰境两

侵寻㈤。

《李壁注》曰:“《维摩诘经》云:‘以智慧剑,破烦恼网。’又《观音普门品》:‘梵音,海潮音,又云胜彼世间音,则梵贝之声,亦谓之潮音。’”

《次韵朱昌叔》

寄公无国寄钟山,垣屋青松崦霭间。长以声

音为佛事,野风萧飒水潺湲。

《李壁注》曰:“《维摩经》:‘有以声音为佛事。’”笔者以为,此诗与上首诗都清楚地透露了诗人与佛家因缘相结合的生活方式,垣屋青松,听音论佛,野风萧飒,饱含禅意。王安石从松涛水流等自然声响中参悟佛理,大自然涤荡耳目、启迪身心之功,竟可与佛音比拟,这真是把感官作用提升到了精神的层次。我们在王安石的这些诗中,看到的不仅是对美景的耽溺,更有心灵的提升。

《咏菊二绝》其一

补落迦山传得种,阎浮檀水染成花,光明一

室真金色,复似毗耶长者家。

《李壁注》日:“补陁落迦山,观音化现处。《释迦氏谱》云:‘阎浮,树名也,此树生于南洲之北,枝临大海。海底有金,金名阎浮,光浮水上,故此洲名。’《华严经》:‘譬如日出于阎浮提,光照一切须弥山,然后普照一切大地。’毗耶长者,维摩诘也。《涅槃经》云:‘譬如日出阎浮提,光明破暗悉无余。’”此诗四句全用佛典佛语,写来意象丰富,虽不着一菊字,却能将菊花独有的高贵品质与风情展现出来,可谓匠心独运。第一句使用夸饰的方法,指出自己所见的菊花非泛泛之辈,因为它的种子源自观音菩萨的化现处——补陁落迦山:第二句用“阎浮”之典,借以突出菊花的花瓣呈现出金黄的色彩,让观赏者眼睛为之一亮,而“染”字的使用,更加使花色的美感生动起来;第三句用《涅槃经》中的“光明”典,强调了金黄花色的亮丽夺目,与众不同;第四句,又用《维摩诘经》之典,再度运用夸饰的技巧,极言花色的耀眼度,直至光明一室,就如同维摩诘居士的住所一般。这首诗将佛典的运用发挥到了淋漓尽致的地步。

《读维摩经有感》

身如泡沫亦如风,刀割香涂共一空,宴坐世

间观此理,维摩虽病有神通。

《李壁注》曰:“《华严经》云:‘以白旃檀涂身,能除一切热恼得清凉也。’《法华经》云:‘或遭王难苦,临刑欲寿终。念彼观音力,刀寻段段壤。前辈谓,此言性也。’《楞严经》云:‘观世音令众生于我身心,获十四种无畏功德。五者,熏闻成闻。六根销复,同于声听。能令众生临当被害,刀段段坏。使其兵戈,犹如割水。亦如吹光,性无摇动。盖割水吹光,而水火之性不动摇。犹如遇害而吾性湛然,此乃得观音无畏之力。所谓刀寻段段坏者,正谓是耳。’又,觉禅师第三语:‘其相应者,心与空相应,则讥毁赞誉,何忧何喜。身与空相应,则刀割香涂,何苦何乐。”’笔者觉得这首诗谈的佛理为:人身不过是因缘和合而成,并无自性,故如同泡沫,如风拂过,虚而无实。身既如此,受则亦然,不论是涂以香油,还是以刀寸割,不论感觉是舒适还是痛苦,其实并没有什么差别,在本质上都是空的。是虚幻的,没有必要由此产生取舍和爱憎。人的感受是建立在身体与感官的基础之上的,身既无实,受白亦空,贪爱分别,都无必要。王安石喜用维摩诘的故事,是为了说明维摩诘之身既是世间肉身,又是出世间的法身,以肉身而现有疾,以法身而示神通,将世间与出世间、色身与法身合而为一。领悟了这个道理,就可理解为何身罹沉疴的维摩诘能显示不可思议的神力,因为患病的是肉身,而运神通的是法身,因其终究为空,故二者并没有差别。对于王安石个人来说,悟出“刀割香涂共一空”的意义尚不止此。他退居之后的处境非昔日身居相位能比,而世间非议新法的声音也不绝于耳,因而大乘居士维摩诘的事迹恰能帮他看破毁誉得失,求得心理平衡。

三、结语

由以上的诗作分析中不难看出,王安石对《维摩诘经》的领悟与认识已到了非常纯熟的程度,对此经中的典故不仅仅是对佛语的简单引用,很多时候是化用其意而出之。达到这种程度,绝非一朝一夕之功,没有十几二十年的涵养是不可能达到的,这可以说明王的佛学修养是相当深厚的。王安石对《维摩诘经》的研读与领悟已达到了一个很高的程度。

对于王安石与佛教、佛学的关系,有些人从维护王安石为纯正儒者的角度曲意加以回护,这是没有必要的。从价值判断上讲,纯正的儒者并不比儒佛互补者更高尚;从事实判断上讲,王安石晚年倾心佛学,皈依佛教也是无法否认的历史存在。王安石早年以建功立业、济世救民为己任,以孔孟儒学为依归,在儒、道、释的学派取舍角度上,他是持调和、融通态度的。他希望吸收佛学的智慧,为建立适合时代需要的新经学服务,基本上是以儒为主,以佛济儒。晚年,遭遇爱子夭亡之痛,又受到旧党的攻击和新党内部分裂的打击,王安石退出政坛,在金陵的山水之间孤独地度过了生命的最后时光。他曾经试图复兴古代经学以经世致用的理想已经破灭,虽然还不时地关注一下时局,但只有佛教的慈悲和佛学的灵妙能给他带来安慰。而他对佛教也倾注了极大的热情,退隐金陵的十年,王安石作有《维摩诘经注》、《金刚经注》、《楞严经解》、《华严经解》,对佛学的认识与领悟已达到了一个非常高深的境界,此时王安石的思想应是以佛为主、以儒为辅了。本文只是通过对王安石诗集中与《维摩诘经》有关的诗作进行分析研究,从一个侧面反映出王安石与佛教的关系,希望此文能够对目前王安石与佛教的关系研究有所贡献。

如是我闻。一时佛在毗耶离庵罗树园。与大比丘众八千人俱。菩萨三万二千。众所知识。大智本行皆悉成就。诸佛威神之所建立。为护法城受持正法。能师子吼名闻十方。众人不请友而安之。绍隆三宝能使不绝。降伏魔怨制诸外道。悉已清净永离盖缠。

我曾经亲自听佛这样说。那时候佛在毗耶离城的庵罗树园中,与八千大比丘在一起,还有三万二千位菩萨。菩萨们都是一切人众所熟悉的,无论道行,无论智慧都已经成就,并获得了诸佛如来的威力助持,自身也便成了护法之城。他们宣说正法的声音,如狮子一样的勇猛,遍及十方,无所不闻。众生不需吁请,便得到菩萨们的友爱慈慰;

佛国品第一:闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。

白话维摩诘经

《维摩诘经》是《维摩诘所说经》的简称,也简称《维摩经》,或者也称《不思议解脱经》。此经的汉文译本有六种以上。1. 后汉灵帝中平五年(188年),由严佛调在洛阳译出,称《古维摩经》,有两卷。2. 三国时代的吴国黄武二年(233年)由支谦在武昌译出,称《维摩诘经》,有两卷。

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫

维摩诘经讲解

闻如是。一时佛游于维耶离奈氏树园。与大比丘众俱。比丘八千。菩萨三万二千。皆神通菩萨。一切大圣能随俗化。佛所住者皆已得住。为法城堑护持正法。为师子吼十方闻声。众人不请祐而安之。兴隆三宝能使不绝。皆已降弃魔行仇怨。一切所化莫不信解。皆度死地脱无挂碍不失辩才。其念及定总持诸宝悉成其所。布施调意自损戒忍精进一心智慧

无(w)上(shng)甚(shn)深(shēn)微(wēi)妙(mio)法(fǎ),百(bǎi)千(qiān)万(wn)劫(ji)难(nn)遭(zāo)遇(y), 我(wǒ)今(jīn)见(jin)闻(wn)得(d)受(shu)持(ch),愿(yun)解(jiě)如(r)来(li)真(zhēn)实(sh)义(y)。 南(n)无(m)本(běn)师(shī)释(sh)迦(jiā)牟(mu)尼(n)佛(

《维摩诘经》包含的议题众多,如生病问题、生死问题、什么是菩提、什么是道场、什么是布施,等等,一向是学佛修证者最希望读懂也最应该读懂的一本书。南怀瑾先生以经证经,融会儒释道,旁征博引地对这些议题进行了深入的探讨,不仅为我们揭示了,佛法的真谛,为我们展示了中国传统文化的精髓,更为我们描绘了一个“花雨满天”的无限世界。

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》旨在阐说维摩居士所证不可思议解脱法门,故又称《不可思议解脱经》。本经以般若空思想为基准,透过维摩居士与文殊菩萨等共同讨论佛法的方式,阐扬大乘佛教的真理,说明在家信徒如何学佛修行,如何行菩萨道。此处就各品大意略述如下:

此经现存的三种译本中,以鸠摩罗什所翻译的流通最广。鸠摩罗什三藏法师(三四四~四一三),是中国四大译经家之一。东晋龟兹国(今新疆库车)人。幼年聪慧敏捷,七岁即跟随母亲一起学佛修道,曾游学罽宾、沙勒等国,遍参名宿大德,通晓大小乘一切经典。载誉归

《维摩诘经》是大乘佛教、中国佛教史上重要的经典,可以说山河大地的密意皆在此中。各种对治烦恼,解答人生疑难,寻找身心安顿,在人间欢喜修行的法门,都能在此经找到答案。《维摩诘经》一共十四品,第一品为未信者令其生信的说法,是为序分;第二品至第十二品,

①为引导“在家信众”学佛而说此经:在家人生活在充满了污染的五浊恶世,从出生到生命终结都要承受无尽的痛苦烦恼,上层享乐的人不免污浊腐化,下层受穷的人易对人生感到灰暗,所以只有靠佛的讲法,点燃心灯,获得精神上的清净安乐、光明充实。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

《维摩诘经》于公元一百年前后,广传于印度。经过八十三年后,传入中国。据历代的经录记载,本经的汉译本有七种,现存有三种。1 《维摩诘经》又称《维摩诘所说不思议法门经》、《普入道门经》、《佛法普入道门经》、《佛法普入道门三昧经》、《维摩经》。二卷或三

公元5世纪,酷爱大乘佛教典籍的鸠摩罗什,重译了《维摩诘经》,迅速使这部佛经成为两晋南北朝时期士林的“最爱”经典之一,在当时掀起“维摩诘热”。鸠摩罗什是中国最早的译经家,他对中国佛教的译经事业所作的贡献,已经无人能够代替,即使在最受推崇的“四大译经家”(即鸠摩罗什、真谛、玄奘、不空)之中,他也是当之无愧地位

《维摩诘经》文殊师利问疾品第五中主人公维摩居士才刚刚出场,同时出场的还有大智大慧文殊菩萨,这一品中我们学习到了病从何处来?疾病的意义,以及心和念的修法。

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

法华信仰在艺术上的表现,一开始就多种多样。早在《法华经》译为汉文以前,山东省滕县在东汉初期已经出现《譬喻品》中的“三车喻”——羊车比喻声闻乘,鹿车比喻缘觉乘,牛车比喻菩萨乘。这可能是依据民间口头传说而来的。此外,成都万佛寺出土的一件南朝刘宋元

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!