讲述地点:长春般若寺弘法楼

启讲日期:2007.4.18-2007.5.13

佛历二五五一年三月初二至三月二十七

言佛说八大人觉经者,谓此八种之法,乃诸佛菩萨大人之所觉悟:一、世间无常觉;二、多欲为苦觉;三、心无厌足觉;四、懈怠坠落觉;五、愚痴生死觉;六、贫苦多怨觉;七、五欲过患觉;八、生死炽然、苦恼无量觉。

诸佛菩萨大人依此八法,精进行道,慈悲修慧,乘法身船,至涅槃岸。

然一切众生还迷执世间,起惑作业,轮回六道,流浪三途,出没无间,故诸佛菩萨大人,心生怜悯,乘本愿力,重返娑婆,以此八事,开导一切,令诸众生,觉生死苦,舍离五欲,修心圣道。

大德所谓:“事不毁心,道方合节”。即在这一切善恶、苦乐、成败、生死,乃至错综复杂,千变万化的事物上,面对现实,能循规蹈矩,以理从事,不肆意纵情,不错谬非法,不毁坏自己的良心,不毁坏自己的清净心,与道方合乎拍节。此经多就事显理,就因说果,凡佛门弟子,是不可以不学也。

以是之故,今特述此经大义,愿与法界众生,共获此《佛说八大人觉经》之利益也,是以为序。

佛历二五五一年九月初一日

今讲此经,先释经题,次释译人,后释经文。

此题为一经之总纲,经文乃一题之别义,欲知一经之别义,须明一经之总纲。如提网者,须先举其纲,纲举则众目张矣。

此题须分通题与别题。前六字是别题,别在此经与他经不同故;后一字是通题,通于诸经故。通题乃能诠之文,别题是所诠之理,通别能所,合为一经之题。

此佛字是能说之人,即娑婆教主本师释迦牟尼佛。八大人觉是所说之法,即所说之经。

此经题是人法立题。佛,梵语,具云佛陀,华言觉。觉有三义,谓自觉、觉他、觉行圆满。

一者自觉。谓自悟本性,即悟明本具之佛性,本来是佛。然无始劫来,众生迷于本来之佛,而用诸妄想,此想不真,故有轮转。今既自觉,不再错认,即可就路还家,返妄归真,面见本来之佛。

二者觉他。谓佛运无缘大慈,同体大悲,以自己之所觉悟发为言教,开导一切,令诸众生皆得悟明——大地众生皆具如来智慧德相,只因妄想执著而不能证得。只要不用妄想,放下执著,皆当做佛。

三者觉行圆满:1、自觉智满,谓以始觉智照本觉理,照到业尽情空,是云散日明,即本具的佛之智慧之日得以开拓发明,是名自觉智满。2、觉他行满,谓菩萨能以种种权巧方便,经历三大阿僧祇劫,修六度、四摄等万行,给众生拔苦兴乐,功行福德圆满,故名行满。如是三觉圆满,故名佛陀。

说者,谓释迦如来以四无碍辩,随机施教,金口之所宣说也。有五种人说法:一、佛说。二、圣弟子说。三、仙人说。四、天人说。五、化人说。此经是佛说,非余四人说也。又说者,悦所怀也。佛以利生为怀,若时至机熟,能令众生得益,则佛畅悦所怀而说也。

八大人觉者,此八字乃指此八种之法。大人二字乃指诸佛菩萨也。觉者乃觉悟之义。谓此八种之法乃诸佛菩萨大人之所觉悟:一、世间无常觉。二、多欲为苦觉。三、心无厌足觉。四、懈怠坠落觉。五、愚痴生死觉。六、贫苦多怨觉。七、五欲过患觉。八、生死炽然、苦恼无量觉。此八种法虽为诸佛菩萨大人之所觉悟,然众生还迷而不自觉知,故佛为使众生也觉悟,而以自己之所觉悟,而觉悟一切众生也,以期给众生拔苦兴乐,故说此经。

经者,梵语修多罗,华言契经,谓上契诸佛之理,下契众生之机,具有贯、摄、常、法四义。贯者,谓贯穿所应知义理。摄者,谓摄化所应度众生。常者,谓三世不能易其说。法者,谓十法界所应遵其轨。又经者,径也,即修行成佛之路径也。从因地到果地,必依此经所说之义理,发起自觉、觉他真实之修行,即可以从生死此岸,渡过烦恼中流,而登涅槃彼岸,故曰经也。

此经是后汉沙门安世高法师译。安世高者,姓安,名清,字世高,后汉时人,乃安息国王正后之太子也。幼以孝行见称,加又志业聪敏,克意好学,外国典籍及七曜、五行、医方、异术,乃至鸟兽之声,无不综达。尝见群燕,忽谓伴曰:“燕云,应有送食者”,顷之,果有致焉,众咸奇之,故儁异之声,早被西域。

高虽在居家,而奉戒精峻。王薨,便嗣父位,乃深惟苦、空,厌离形器,行服既毕,遂让国与叔,出家修道。博晓经藏,尤精阿毗昙学,讽持禅经,备尽其妙。既而游方弘化,遍历诸国,以汉桓之初,始到中夏。才悟机敏,一闻能达,至止未久,即习通华言,于是宣译众经,改梵为汉,出《安般守意经》、《阴持意经》,大小十二门,百六十品,《道地经》等三十九部经论。所译经论义理明晰,文字允正,辩而不华,质而不野,凡在读者,皆亹亹而不倦,高穷理尽性。

高自识宿缘,多有神迹,世莫能量。初高自称,先身已经出家,有一同学多嗔,分卫值施主,每辄怼恨,高屡加诃谏,终不悛改。如此二十余年,乃与同学辞诀云:“我当往广州毕宿世之对,卿明经精勤,不在吾后,而多恚怒,命过当受恶形,我若得道,必当相度”。

既而遂适广州,值贼寇大乱,行路逢一少年,唾手拔刀,曰:“真得汝矣”。高笑曰:“我宿命负卿,故远来相偿,卿之忿怒,故是前世时意也”,遂伸颈受刃,容无惧色,贼遂杀之,观者填陌,莫不骇其奇异。既而神识还为安息王太子,即今之世高也。

高游化中国,宣经事毕,值灵帝之末,関雒扰乱,乃振锡江南,云:“我当过庐山度昔同学”。行达栱亭湖庙,此庙旧有威灵,商旅祈祷,乃分风上下,各无滞留。尝有祈神竹者,未许辄取,舫即覆没,竹还本处,自是舟人敬惮,莫不慑影。高同旅三十余船,奉牲请福,乃降祝曰:“舫有沙门,可便呼上”。客咸惊愕,请高入庙,神告高曰:“吾昔外国与子俱出家修道,好行布施,而性多嗔怒。今为栱亭庙神,周迴千里,并吾所治,以布施故,珍玩甚丰,以嗔恚故,堕此神报。今见同学,悲欣可言,寿尽旦夕,而丑形长大。若于此舍命,秽污江湖,当度山泽中。此身灭后,恐堕地狱,吾有绢千匹,并杂宝物,可为立法营塔,使生善处也”。高曰:“故来相度,何不出形”?神曰:“形甚丑异,众人必惧”。高曰:“但出,众不怪也”。神从床后出头,乃是大蟒,不知尾之长短,至高膝边,高向其梵语数番,赞呗数契,蟒泪如雨,须臾还隐。高即取绢物,辞别而去。舟侣扬帆,蟒复出身,登山而望,众人举手,然后乃灭。倏忽之顷,便达豫章,即以庙物造东寺。高去后,神即命过。暮有一少年上船,长跽高前,受其咒愿,忽然不见。高谓船人曰:“向之少年,即栱亭庙神,得离恶形矣”。于是庙神歇矣,无复灵验。后人于山泽中,见一死蟒,头尾数里,即今浔阳郡,蛇村是也。高后复到广州,寻其前世害己少年。时少年尚在,高径投其家,说昔日偿对之事,并叙宿缘,欢喜相向,云:“吾犹有余报,今当往会稽毕对”。广州客悟高非凡,豁然意解,追悔前愆,厚相资供,随高东游,遂达会稽,至便入市,正值市中有乱相打者,误著高头,应时殒命。广州客频验二报,遂精勤佛法,具说事缘,远近闻之,莫不悲叹,明三世有征也。

高既王种,西域宾旅皆呼为安侯,至今犹为号焉。此《佛说八大人觉经》即安世高所译三十九部经论其中之一也。此经是本师释迦牟尼佛以简略的语言,对其四十九年说法一代时教,即三藏教典的高度概括。四十九年说法一代时教,三藏教典是广繁详细之说,《八大人觉经》是概括简略之说,虽然概括简略,然宗旨要义收尽无余。

安法师以准确、有力、通俗的语言,将其由梵语译成汉文,利益华夏,功在千秋。今我等受益,实出法师之辛劳,故当知恩报恩,唯依教奉行,自度度他,以此缅怀先德,是为不负法师之望也。

为佛弟子,常于昼夜,至心诵念八大人觉: 第一觉悟:世间无常;国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主,心是恶源,形为罪薮,如是观察,渐离生死。 第二觉知:多欲为苦;生死疲劳,从贪欲起,少欲无为,身心自在。 第三觉

做为佛门弟子,应当精勤奋进,不分白天黑夜,怀着一颗至诚之心,诵念使人摆脱愚痴、走上觉悟之路的八种大智慧。第一种智慧:觉悟到世间万物都不是永恒长存的,人们赖以生存的国土也是危在旦夕,地水火风所构成的物质,从真理的角度看,也不过是苦的根源,全为虚妄;色、受、想、行、识这五种遮盖人们智慧的阴霾,是没有一个真正恒常不变的

我很欢喜把这一本佛教入世应用的圣经——《佛说八大人觉经》,介绍给诸位大众。在讲说本经之前,我先对本经做一个概述。我想用十次讲话的时间,讲完此经,本经名八大人觉,每一觉悟,作为我一次讲话的课题,正宗分有八大人觉,就要讲八次。本经的经题、译者、序分,我在概述里讲,作为第一讲,经文最后的流通分是总结,也作为一讲,前后加起来共

我曾在报纸上看过一句话,『闲人无乐趣,忙人无是非。』大意是说:一个吃饱饭没事做的人,一定不快乐,日子过得毫无意义。不过,现在这个社会,又有谁会是闲人呢?每个人每天总是匆匆忙忙,一副忙碌状,而他们忙得快乐吗?我看不尽然吧!他们每天放著正事不做,却忙著应酬、打麻将、观光旅游。我想,这种忙一定会使他们在饱乐之后,感到疲倦与空虚。

佛说八大人觉经讲解

一、前言 在众多佛经中,《般若心经》与《佛说八大人觉经》是两部很简短又很重要的经典,前者对空慧的了悟与修持极为重要,后者对大乘修行人由出离心、发菩提心直到行菩萨道证菩提,本经都提供重要的开示。因此本人认为大乘修行人都要仔细研读《佛说八大人觉经》,甚至要经常背诵。

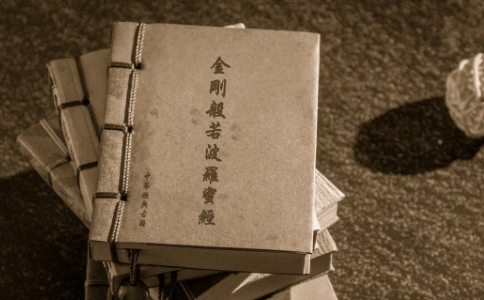

《佛说八大人觉经》全文完整注音版。

《八大人觉经》上有句话说:“多欲为苦,生死疲劳”。为什么叫“生死疲劳”呢?就是说生了又死,死了又生,不断地轮回,没完没了。就好像蒙着眼睛拉磨的驴,无意义地在那里绕圈,绕着那个磨,来回这么转,一圈又一圈,一圈又一圈,真的很苦,很没意思。

我们这次,大家有很殊胜的因缘,由于净土梵音的启请,大家能够暂时的放下人世的尘劳,来共同学习八大人觉经。在讲述本经之前,我想简单地说明研究本经的目的。从总相来说,佛教的修行它是一个宗教,宗教和我们一般的世俗的技术最大的差别,就是它能够对我们的生命产生一种改造的功能,这个生命的改造,简单的说,就是破除我们的邪执,使令我们离

八大人觉经 题解 《八大人觉经》,通题后汉沙门安世高译。历代均入藏。版本较多,但除若干文字有微小差别外,差异并不大。本经文以日本《大正藏》本为底本,并参校江北刻经处版本。 安世高,本名安清

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

这是《八大人觉经》开头的一段经文。这部经的内容,主要是佛陀教示修学佛道者,应觉知思惟的八种教法。「世间无常,国土危脆」,是佛教的宇宙观;「四大苦空,五蕴无我」,是佛教的人生观。两者合起来,即整个佛教的世界观。我们所赖以生存的世界称「世间」,世间是时间和空间所和合的世界,是变化无常、没有长久固定的形态

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

《佛说八大人觉经》是佛陀为了开启众生成就无上圆满正觉而特别讲说的八种证道方法。以使众生通过闻、思、修三种过程,不断地修学自觉、觉他的菩萨行,达到觉行圆满的时候,自然成就『大人觉』。与佛陀讲说其他经典一样,《八大人觉经》也有一个讲说因缘:佛陀一次在向弟子讲经时,持戒第一的阿那律尊者向佛陀请教佛弟子如何修菩萨行。佛陀于是为

《八大人觉经》的讲解到此告一段落了。大家回去多点诵念,多点思维其义,经文内容能够引导你走向正道。而且《八大人觉经》把修行的次第与方法说得很清楚了。大家要记住:经常思维经文的含义,这样的话,你的烦恼也会少很多,这真的是转化自己烦恼的一个好方法。

谈到利益众生,我们会马上想到,他人生病,我们能照顾;他人没有吃穿我们能够给予;生活中遇到困难,我们能伸手援助,帮忙度过难关。这是利益他人,利益众生。但是这种利益只是暂时的,只是暂时减轻痛苦,并不能究竟令他人离苦。虽然是暂时的帮助,如同雪中送炭,这很重要,也很有必要。如果能够究竟的令一切众生离苦,得到幸福和快乐,才是真

说到利益众生,是佛弟子经常挂在嘴边的事“发菩提心、利益众生”。其实世间人也讲利益众生,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。那世间人的利益众生,和佛弟子的利益众生有什么不同呢?我们都知道,世间人利益众生的心最恳切的就是父母对子女的利益,父母总想把最好的给子女,让子女走最光明的人生之路。

很多人就算不学佛,也都知道《般若心经》,可能也会认定,《心经》是字数最少的佛经。但事实上,在三藏典籍中,另有一些经论,字数同样不多,甚至有些比《心经》还要少。另外还有一些佛经,字数虽比《心经》稍多,但文字更简易明了,相对而言《心经》反而核心名相太多,不易被普通人领会。今天介绍一部简短佛经《八大人觉经》,希望大家能有一定的收获。

生死疲劳,从贪欲起;少欲无为,身心自在。因为心多贪欲,也因造成了人生种种的业,这些业就像一条绳子一样,把我们牢牢的绑住,困在六道当中,很难解脱。人的善与恶是平行的。在造福的过程中,也会无意中造业,所以常是苦乐参半,设若善业强盛,就可以上升天道;由于在天道中完全是在享受福报,没有机会可以再修行,也就没机会再造福

我们现在的生活环境,对于修学来说非常不利,外面的境缘诱惑的力量太大太大了,说实在话,如果没有深厚善根,怎么能够抵得过诱惑? 诱惑是什么?魔。《八大人觉经》给我们讲的四类魔事。 第一类是五阴

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

《维摩诘经》是佛教大乘的瑰宝,和其他更具盛名的佛经相比,本经没有像《心经》一样超广泛地为众口所诵念,也不像《法华经》是佛陀生命前夕最后盛开的一朵涅槃花,更不像《华严经》、《楞严经》这样的经典比较独成体系、完满自足。尽管如此,却没有一部佛经像

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

三藏经典中,有字数最少的一本经。它就是《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。《心经》共268字。正文260字,题目8字。这268字,把佛教的要义,把宇宙人生的真理讲得极为透彻。《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。

法华信仰在艺术上的表现,一开始就多种多样。早在《法华经》译为汉文以前,山东省滕县在东汉初期已经出现《譬喻品》中的“三车喻”——羊车比喻声闻乘,鹿车比喻缘觉乘,牛车比喻菩萨乘。这可能是依据民间口头传说而来的。此外,成都万佛寺出土的一件南朝刘宋元

《涅槃经》卷七《如来性品》说:“我者即是如来藏义,一切众生悉有佛性,即是我义,如是我义从本已来,常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。”又说:“一切众生皆有佛性,以是性故,断无量亿诸烦恼结,即得成于阿耨多罗三藐三菩提。”“一切众生虽有佛性,要因持戒

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!