公元314年,后赵都城襄国(河北邢台)大饥,据载谷二升值银一斤,肉一斤值银一两,怀金玉而饿死者无数,尸体枕籍路上。就在离此不远的常山扶柳(河北冀县),一个奇丑的生命又来人世经历劫难——这便是高僧释道安。

道安出生不久,父母便在天灾人祸的冲击下离开人世,由表兄孙氏代为抚养。十二岁时,道安出家了,除此以外他别无生路。刚来寺院,老师见他面貌丑陋,没把他当一回事,让他在田间劳役。三年间他日出而作,日入而息,耕耘,播种,收割,勤勤恳恳,毫无怨色,于斋戒毫无缺漏。一天,他向老师求经,老师给他《辩意经》一卷,他带到田间,歇息时便读一读。傍晚回寺,还给老师,又求别的。

“这一本还没看,怎么又来要?”老师不高兴。

“都已记熟了。”道安的眼光沉静如水,他不会说诳的,老师暗自点头,便又给他一卷《成具光明经》。傍晚道安又来还经。老师暗暗一惊,便让他背诵,结果一字不差。此后这个田间劳作的小沙弥便能安静地于青灯之下手捧经卷阅读了。老师还对他特加照顾,私下为他讲解。一转眼道安二十岁了。受戒之后,老师看出他的才具非自己所能陶铸,便让他姿意游学,从此,在战乱此起彼伏的中原,便多了一位奔波不止的僧人。

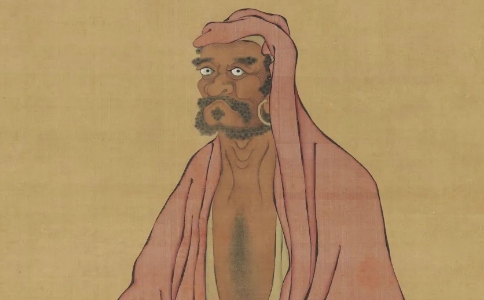

道安来到邺城(河北临漳),入中寺,拜佛图澄为师。此时佛图澄已是年过百岁的老人,一见他便嗟叹不止,终日与他谈论。众弟子见这个新来的丑和尚这样受老师看重,心里自然不舒服,对他冷言冷语,佛图澄闻知,当下训斥道:“此人见识深远,与你们不是一类!”佛图澄讲经后,常令道安复述大意,众人本来就对他不屑一顾,这下更被激怒了,纷纷说:“下次讲经,非难死这个黑小子不可!”等道安再讲,疑难纷起,道安不急不慌轻而易举地便使众人哑口无言,佛图澄面含微笑静听。当时有人传言:“漆道人,惊四邻。”

道安在佛图澄身边学习小乘佛法,也研读大乘般若学,毫无松懈,不知不觉过了十几年。348年,佛图澄去世,道安痛失良师。第二年石虎死,石氏兄弟开始自相残杀,昏惨惨的天空充满血腥气息,道安知道,国运将危,他避难到濩泽(山西阳城)。

在濩泽,他独自钻研,在远离尘嚣的山林中勇猛精进。随后,竺法汰、支昙讲开始讲解《阴持入经》,道安从他们受业获益非浅。351年,道安与竺法汰北上雁门飞龙山(山西浑源),与已在那里的僧光、道护等人相见,十分欢喜,便一起探讨思索。其后,道安来到恒山,建立寺院,收纳门徒。道安的名声开始传开,一时间随他受法的人占了河北的一半——自然这不用吃惊,因为经过几十年不断的杀戮,这一带人口已很是稀少,有的县不满百户。这些零余者或许是抱着不愿再做刀下鬼,或既使做鬼也早得超度的念头才皈依佛门的。武邑太守卢歆,听说他道业高深,苦苦邀请,道安不得不下山讲经,这样一来从者更多。

不久,他又回到邺城。那时石氏已灭,他望着断瓦残垣,不禁感憾万千:“当今世道,旱灾蝗灾不断,贼寇四处横行,欲弘法传教,真是难上加难,聚在一起不能立脚,分散开又无法施行教化,哎,且走且看吧!”他率徒众西到牵口山,不久又入王屋、女休山。这年冬,前燕占领邺城。道安见仍无法立足,便渡过黄河去投奔陆浑山,他们栖息山中,吃山果,饮山泉,潜心修习。谁知好景不长,前燕慕容俊前来逼迫,道安便决定脱离北方,投奔晋地的襄阳。

一支不算小的僧人队伍,默默地出发了,但在兵慌马乱的环境中,如此多的人走如此远的路,谈何容易?走到新野时,他不得不停下来,另想对策。最后,终于对徒众讲道:

“如今遭逢凶灾之年,不依靠国主,则法事难以立足。……佛法教化,也应广布。”

众人早已预感到什么,齐声说:“听法师吩咐。”

“如今我们不得不暂时分开。法汰,你去扬州,那里多有君子,好尚风流,正和你的性情。法和,你去益州(在四川),那里山川秀美,足可以修心养性。……此后天涯海角,你们各自珍重吧。”道安平静地说。

每个人肩上的责任似乎突然加重了。法汰法和率人走了,很快便被荆杂草遮住了身影。道安带着弟子慧远等四百余人前行。夜幕来临,这些人前不着村,后不着店(有村有店恐怕也不敢接纳这么多人),只得继续走。很快暴风雨便没头没脑地肆虐起来,这下他们就能乘着闪电的亮光前行了。迷茫中,众人终于望见一点昏黄的灯光,道安走到房外,四下一望,便喊道:“林百升,快开门。”主人听见有人叫自己,赶忙开门,一看是削发僧人,并不认得,心下一惊以为遇见神人,赶忙请进屋内,好生款待。又向前行,徒弟中有人问:

“师傅与主人好像认识。”

“我哪里会认得他。”

“那师傅怎么能叫出……”

“噢,你看他家门前有两根马桩,中间悬一马篼,双木为林,篼可容百升,他怎么不会叫林百升呢?”

“原来如此。”徒弟满意了:身处如此险恶的境地,师傅仍在冷静地用智慧观照一切,从佛法大业到一草一木,而没有如我似的焦虑不堪,此行弘法,定不会虚化。

襄阳是晋的军事重镇。道安立足一稳,便开始着力于讲经。但慢慢他发现,旧译由于年代已久,错译误译比比皆是,以致使深奥的经义隐没不通,每到讲解,只能知其大意,有时甚至只能原封念一下。当初在北方整天东奔西走,无暇顾及,现在应该动手整理了。他开始重读经典,钩沉发凡,探求幽微的妙旨,疏通艰涩的文辞,释疑解难,共注经二十二卷,有《船若道行》、《密迹》、《安般》等等,自他开始,诸经意义才日渐明晰。此外,自汉至晋,译经很多,但传经人的名字尚无人著录,结果后人便弄不准各经传来的年代。道安有感于此,便汇集诸经名目,标明传译者,注明新旧,撰成《经录》,这在中国还是首例,虽已失传,但为后人开了先河,从此众经的来龙去脉便有迹可寻。

道安的声名日隆,四方学士,竞相前去拜他为师。征西将军桓朗子正镇守江陵,邀他前去暂住,朱序出镇襄阳,又将他请回去,与他交游颇深。朱序每每感叹:“安法师真是学道的渡口,明理的桥梁,陶冶人的作坊!”道安有感于白马寺地方狭小,便又建新寺,取名檀溪,巨富之家,无不给以赞助,于是建成五层宝塔,四百间房。凉州刺史送来一万斤铜,打算做承露盘用,但盘已做好,便改铸铜像。道安大愿已成,感叹道:“立刻死掉也无遗憾了。那时北方的前秦已日渐强大,秦主苻坚素仰道安为人,见他造寺,也派人送来外国金箔倚像、金座像结珠弥勒像、金缕绣像、织成像各一尊。每一举行法会,众人齐集,都罗列众像布置幢幡,珠珮交相辉映,香烟四处弥漫,僧俗无不肃然起敬。

天灾人祸使生存越来越艰难,投身佛门者也越来越多,这便给管理带来了问题。当时汉地戒律不全,道安便参照已有的规范,制定出新的僧尼规范,包括讲经说法的仪式与方法、昼夜六时的修行吃住规则、每半月一次的说戒忏悔仪式、夏安居期满之日的检举忏悔集会仪式。戒律一出,天下寺院便纷纷采纳,直到鸠摩罗什来华译出完备的律藏,才渐渐被放弃。但尚有一件一直被后世尊为定则的,便是他统一了僧人的姓氏。当时的僧人出家后, 都依老师的姓,如“竺”、“支”、“昙”等,纷杂无比,道安以为,佛门中再无比释迦尊贵的,便决定以“释”作为僧人的统一姓氏。后来《增一阿含经》译出,里面果然说河流入海,河便不复存在,四姓为僧,都称为释种,这样一来,道安的规定便流传下来。这一件事看起来无关紧要,实际上他对增强僧人间的凝聚力与认同感极为有益。

襄阳有位名士习凿齿,机锋才辩压倒当世,很早便知道道安的名声。道安南来前,他便致书通好,进行邀请。道安来后,他抽身俗务,前来拜望。当时道安正与徒众进食,众人见他进来,赶忙放下食钵,恭立迎接,只有释道安持钵进食,并不理采。习不愧为名士,从容落座,说道:

“四海习凿齿。”出口不凡。

“弥天释道安。”机锋更健。

“四海习凿齿,故故来看尔。”咄咄逼人。

“弥天释道安,无暇得相看。”从容不迫。

“头有钵上色,钵无头上毛。”近乎技穷。

“面上匙上色,匙无面上坳。”以牙还牙。

“大鹏从南来,众鸟皆戢翼,何物冻老鸱,腩腩低头食?”老羞成怒。

“微风入幽谷,安能动大材,猛虎当道食,不觉蚤虻来。”游刃有余。

习凿齿再无话说。见面礼毕,两人才开始谈学论道,从此便时常往还,成为至交。

习后来写信给大臣谢安:“来这里见到释道安,确实远胜诸人,非同寻常。师徒数百人,持斋讲经,孜孜不倦。没有变化奇特的法术来惑常人的耳目,没有重威大势来迫使参差不齐的群小就范,但师徒态度严肃,相互尊重,济济一堂,秩序井然,此种情形从来没见过。此人心怀玄理,博览群书,内外经典,大略都已读遍,阴阳数术,十分通晓,佛经妙义,更不在话下。真遗憾足下不能与之相见,他也常说愿与足下一叙。”由此可见道安日常生活的一斑。

高平人郗超派人送来一千斛米,写了很长的信,表达殷勤之意。道安的复信十分简单:“损米。更觉出有待于外物的烦恼。”

道安在襄阳,一住便是十五年。他每年讲两遍《放光波若》,从不缺失。晋孝武帝闻其风范,十分钦佩,派使者慰问,并下诏书:“安法师器识宽宏通达,为入风神俊朗,身居佛门,训化俗众,业绩显著,不只规范当今,也将陶冶来世,奉给一同王公,资财由所地方出。这样一来,道安生活更加稳定,他不必再为衣食住行虚耗心力时日了。

但不稳定的一天终于又来了。

苻坚逐渐统一北方后,便思治理。他常说,西域有鸠摩罗什,襄阳有释道安,都是神器,应让他们来辅佐我。”于是,公元378年,苻坚派长乐公苻丕围攻襄阳。道安见刀兵将近,便想率徒众远走,朱序却决不放过。无奈,道安又一次分张徒众。城里人在等待中煎熬了一年,襄阳沦陷了,朱序也被俘。苻坚闻知消息,对仆射极翼哈哈大笑:

“朕以十万之师攻打襄阳,只得到一个半人。

“是谁呢?臣猜测一个定是朱序。”

“不不,与朱序无关。安公一人,习凿齿半人耳!”

383年,苻坚又派吕光征讨龟兹诸国,去取另一个神器鸠摩罗什。道安极力赞成:罗什学识广博,来后自己正可与之共探玄理。罗什在西域,也早知道安的风范,认为是东方圣人,时常遥相礼拜。可惜的是,山川阻隔,兵慌马乱,当罗什刚到凉州时,道安已到另一个世界,罗什来长安,则是十六年以后的事了。二人如长庚与启明,永不得相见。

道安在长安,住在五重寺中,有徒众数千名,随他弘扬大法。他组织外国僧人伽提婆、昙摩难提、僧伽跋澄诸人,译出经典百万余言。他又常和法和审定音韵文字,详细考核修辞意旨,新译经典,由此得以订正。他仍为诸经做注,但也担心不合于佛的意旨,便发誓道:“若所说的于理不远,愿现瑞相。”不久就梦见白发长眉的梵僧对他说:“君所注经典,于理无误。我不能入涅槃境界,住在西域,当助你弘通经义,可时时为我设食。”道安醒来,便为其设食,从不间断。——后来《十诵律》传到,慧远才知道师傅梦见的是宾头卢。

道安读书文博,善作文章。长安城中,为诗作赋的衣冠子弟,都前来依附。诸人一有重大疑惑,便来请教。蓝田出土一口大鼎,可容二十七斛边上有篆文铭记,无人能识,道安一见便说:“这是古篆书:鲁襄公所铸。”又用隶书写出。有人在集市卖一只结构奇特复杂的容器,苻坚亲自问他,他说:“这是王莽改制,用以统一全国度量的。”诸如此类,不一而足,京兆一带传言:“学不师安,义不中难。”

乱世终归是乱世。本来苻坚已将后赵造成的混乱局面收拾得不错,境内百姓富足殷实,四方安定,而疆域也相当广大,东到海边,北连大漠,南与东晋隔江而望,西接龟兹,只有建康一隅尚未征服。苻坚对此很是耿耿于怀,他每每对仆臣说,平定江东,以晋帝为仆射,以谢安为侍中。苻坚弟弟平阳公融、朝臣石越原绍都极力反对,这些人还举出名臣王猛临终“不要图谋晋地”的告诫来劝他,他十分厌烦,说道:“朕奉天承运,讨伐残余,军兵百万,将马鞭投在长江能截断水流,有何不可?不必多言!”众人陷入绝望之中。猛然,他们不约而同地想到了一个人:道安。数年来他们发现,苻坚对道安越来越尊重,甚至有一次,苻坚出游东苑,命道安与他同辇,仆射权翼劝谏:“臣以为天子御驾,只能由侍中陪乘,道安形貌丑陋,下贱之人,怎能这样做呢?”苻坚顿时勃然大怒:“安公道德世人所尊,朕的天下与之相比,也不值什么,让他同乘车辇,这种荣耀比其德行差远了!你不要说,快扶安公登辇去!”这件事传闻甚广。想到此,众人便去求道安。

“皇上将用兵东南,上人为何不能替苍生说句话呢?”

“贫僧方外之人,不宜干预国事吧?”

“上人不必过谦,……出黎民于水火,现在全看您一人了。”

“好吧,我去试一试,不过贫僧人微言轻,诸公要有所准备。”道安心事重重,策杖而去,他身后等待的诸人更是忐忑不安。

苻坚一见道安,开口便道:

“朕将与公南游吴越,巡游各地,到会稽去看一看海,你以为怎么样呢?”轻松自在如同真的计划一次出游。

“陛下所说自然不错。但陛下应天命而治,有八州的朝贡,居于中心而制御四海,正应当保养精神,无思无为,与尧舜之德一争高低。现在却以百万之师,去求东南一隅下等土地,岂不有损于天道吗?而且那一带地势低洼,瘴气逼人,当初舜禹游而不反,秦始皇去而不归,贫道以为此次也不宜出行。开阳公是国戚,石越为重臣两人劝谏尚遭拒绝,贫道轻贱之人,说出来陛下也不会听,只是陛下待我隆厚,不能不略表赤诚。”话说得相当小心。

苻坚没想到他会说这么一套,心下稍有不快,自然不会形之于色:

“朕这样做,并非因为现在土地不广,民不足治,只不过恐怕怠慢天心,来明确一下大运所在罢了。顺应天时而动兵,载在典籍,若如诸公所说,则帝王就不必省视四方以行教化了。苻坚理直气壮。

“陛下若定要亲征,可先到洛阳,显示军威,养精蓄锐,传檄江南,若其不从,再动兵不迟。”道安只得告退,他明白苻坚的心理——成为唯一的君王,一切都在自己脚下朝拜,这种心理随实力的巩固与日俱增,没有谁能止住他重新将国家拖向深渊。

公元383年8月,苻坚让平阳公率25万兵马为先锋,他自己亲率六十万,向南杀来,晋派谢石、谢玄抵抗,结果苻坚一败涂地,弄得草术皆兵,他自己只身逃遁,到洛阳时,才收得残兵十万。这便是著名的淝水之战。自此前秦元气大伤,苻坚再后悔为时已晚。

道安闻讯只能摇头叹息,多少生灵又化作枯骨!他不由得对人说:“世事如此,祸患将来,我该去了。”他似乎有些绝望了,忽而水灾,忽而旱灾,忽而蝗灾,东晋、后赵、成汉、前赵、前燕、后燕、前凉、后凉、南凉、北凉、前秦……没有一片净土,没有一时安宁,此种境况在他生前已开始,在他死后仍将继续。他常与弟子法遇等立誓,愿生兜率天。那里为弥勒所居,充满光明……

公元385年正月27日,忽然有一异僧来寺内寄住。此人形貌十分的凡庸平常,因寺房狭窄,便让他住在讲堂。一夜,维那值班护殿,见他从窗缝中出入,急忙告诉道安。道安赶来,施礼问道:

“上人来此,有什么要做的吗?”

“正为你而来。”

贫道自思罪孽深重,恐怕不好得到解脱吧?”

“很可以超度,但需重浴圣僧(寺内供奉的主佛像,此指弥勒),愿望才能得以实现。”丑僧说完,便为他指点浴法。

“ 敢问主人,贫僧来生住在何处?”

“随我来。”

众人随他来到院中,异僧朝天的西北虚拔一下,便见云彩散开,兜率天妙境尽在眼前。再一转身,异僧忽然不见了。

道安置办浴具,有数十名不同寻常的小儿,来寺内游戏。圣像经他一浴,灵光夺目。 2月8日 ,他忽然对众人说:“我要去了。”斋戒完毕,他便无疾而终,离开了这个充满喧嚣与骚动的世界。

五十五卷。明·憨山德清撰,侍者福善录,通炯编辑,刘起相重校。又称《憨山老人梦游集》。为憨山德清语录的集大成本。收在《禅宗全书》第五十一册、《万续藏》第一二七册。作者德清,晚年号憨山老人。与云栖盐宏、紫柏真可、蜀益智旭等三人被称为明季四大师。治学范围极广博。除佛教经论之注疏外,另有关于《老子》、《庄子》、《中庸》等书之注解。

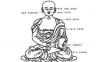

当脑筋清楚,体力充沛的时候,最适合打坐,最好养成每天固定的时间打坐,例如早上早些起床,晚上洗完澡睡前各坐一次,每次至少十五至二十分钟,如能坐到半小时至一两小时更佳。

迦叶二十八传至达摩,达摩五传至曹溪六祖六祖后派列五家。六祖传青原思祖,思传南岳石头迁祖,迁传药山俨祖,俨传云岩晟祖,晟传洞山良价禅师,价传曹山本寂禅师,后人尊为曹洞宗。又石头传天皇悟祖,悟传龙潭信祖,信传德山鉴祖,鉴传雪峰存祖,存传云门文偃禅师,曰云门宗。

明州天童景德寺语录 侍者 祖日 编 山门天童大解脱门。豁开衲僧自己。透乾坤无表里。虽然万古清风八面来。前楼后阁玲珑起。 佛殿。黄金妙相。驴腮马嘴。咦。贼是小人智过君子。 方丈。横一丈竖一丈。文殊维摩隔壁抓痒。卓柱杖云。尽大地人不钓自上。 至法座前

禅宗经典有哪些?《大般若经》是佛教经典。全称《大般若波罗蜜多经》,简称《般若经》。为宣说诸法皆空之义的大乘般若类经典的汇编。唐玄奘译。600卷,包括般若系16种经典(即十六会)。其中第二会(《二万五千颂般若》)、第四会(《八千颂般若》)和第九会(《金刚般若》)为般若经的基本思想,大概成书于公元前1世纪左右,其他各会是在以后几个世纪中成书的。一般认为最早出现于南印度,以后传播到西、北印度,在贵霜王朝时广为流行。梵本多数仍存。

我国著名高僧虚云大师,是禅门巨匠,是禅宗史上极为罕见的大器之人,是我国佛教继惠能大师后又一位伟大的觉者。虚云大师生于1840年,示寂于1959年,世寿120岁,僧腊101年。虚云身受禅门五宗法脉,即:沩仰宗七世、法眼宗八世、云门宗十二世、临济宗四十三世、曹洞宗四十七世。虚云喜禅,他晚年对弟子说:“余于初出家后,自审根器,当从行门人,故习苦行,

临济宗为禅宗南宗五家之一,由希运禅师住持宜丰黄檗寺时暂露端倪。从曹溪的六祖惠能,历南岳、马祖、百丈、黄檗,一直到临济的义玄,于临济禅院举扬一家,后世称为临济宗。义玄是惠能的六世法孙。又临济六世孙为石霜之圆禅师。圆禅师以后分杨岐派、黄龙派。

打坐是一种养生健身法。闭目盘膝而坐,调整气息出入,手放在一定位置上,不想任何事情。打坐又叫“盘坐”、“静坐”。道教中的一种基本修练方式。在佛教中叫“禅坐”或“禅定”,是佛教禅宗必修的。盘坐又分自然盘和双盘、单盘。打坐既可养身延寿,又可开智增慧。在中华武术修炼中,打坐也是一种修炼内功,涵养心性,增强意力的途径。打坐的特点是“静”,“久静则滞,久动则疲”。因此,打坐结束后,要活动筋骨,如:打拳、舞剑、踢毽、自我按摩等等,做到“动静结合”。

释迦牟尼佛→初祖摩诃迦叶→二祖阿难尊者(中经二十八代至)→西天二十九祖东土初祖达摩大师→二祖慧可大师→三祖僧璨大师→四祖道信大师→五祖弘忍大师→六祖慧能大师→南狱怀让禅师→马祖道一禅师→黄辟希运禅师→临济宗第一代临济义玄法师(中经四十二代至)→虚云古岩禅师→净慧本宗禅师→寂仁常毅禅师→四十六代义辉寂月

问:静坐如何入定?入定后应如何?答:静坐是静坐,入定是入定。入定是佛家、道家专有名称,看你要修哪一禅定,百千法门,各有不同。“定”字本身的意义就是把一个东西定住,念头像一颗钉子钉住,像一颗珠子放在那里,珠子是活动的,把它定住,摆在一个中心点,专一不动。

有一位沙弥,满怀疑惑地向无名禅师问道:「禅师,您说学佛的人要发菩提心普度众生,但如果是一个坏人,他已经失去做人的条件,那就不是人了,既然不是人,还要度他吗?」无名禅师没有立刻回答,只是拿起笔来,在纸上写了一个「我」字,但字是反写,如同印章上的刻

达摩祖师早年辞别祖塔,跨越重重大洋,抵达中国。于是有了历史上非常著名的与武帝论功德的对话。梁武帝问达摩:“朕即位以来,造寺、写经、度僧,不可胜计,有何功德?”达摩祖师答言:“实无功德。”梁武帝又问:“何以无功德?”达摩祖师云:“此但人天小果有

大慧宗杲禅师座下有一位道谦禅师,跟大慧宗杲禅师学禅很多年,每天用功很认真,但是十几年没有成长,非常焦虑,大慧宗杲禅师就让他到长沙去给张浚居士送信。道谦禅师就更加烦恼,不愿意去。但是老和尚吩咐了,他又不能违逆,于是就把烦恼跟同参道友说了,其中一位

曾经有位老修行,独自住在深山的小茅棚里,对自己的修行还算满意,自喻“三十年不冒烟”。就是说已经三十年不生烦恼了。有一天来了一群牧童,叽叽喳喳地,非常热闹。老修行在蒲团上打坐,也不理睬他们。小孩子们调皮,有的去拉老修行的手,有的去动老修行的腿,

古代有一位饱读诗书的学者决意前往南海拜访南隐禅师,同时寻求禅的道理。南隐禅师见到有客人来,准备了茶水招待学者。南隐禅师将茶水倒入杯中,一直倒到茶水都满出来,南隐禅师还继续倒。学者见状吓了一跳,着急地阻止南隐禅师:“南隐禅师,茶水都满出来了,别再

道明禅师问一僧人:“最近离开了什么地方?”那僧人便大喝一声。道明说:“老僧受你这一喝。”僧人又喝叫一声。道明说:“三喝四喝后做什么?”僧人无言应对。

荣西禅师(1141-1215),日本佛教临济宗的初祖。荣西为研究禅法,两度入宋,参谒天台山万年寺虚庵怀敞禅师,承袭临济宗黄龙派的法脉,而后发展成日本禅宗的主流。日本禅宗虽早于奈良时代即开始流传,但并不兴盛,真正独立成宗,造成广大影响者,首推荣西禅师所开

当你已经通晓道理与修行的理路,也已经知道如何教化众生,亦即理、教都圆备了。此时,就可了解诸法与诸法之间的所有法相,其实是全归于平等的。

只要有正觉的心,本性自然而显露。只要我们有正觉的心,那一切妄念就像一灯能照千年暗一样,只要我们有正觉的心,所有的业障、往昔所造的种种恶业全部熄灭。

以拥有的欲求看待现前心所对应的是心外求解决苦的方法,借由对苦觉知而生的离苦心去透过佛法所对苦的诠释,同时也觉悟苦而真的求出离,却不是暂时或是只单单对外求解决。哪怕是对外求解决也是需要对以往心所依、行为所做思维和转变,更何况要真的离苦求解脱。

学佛吃素是为了长养我们的慈悲心,但是葱蒜韭菜都是植物,为什么不能吃?葱蒜韭菜属于五辛,又曰五荤,指五种辛味之蔬菜。

“刹那”是日常生活中常用到的词汇,在名家笔下浪漫又深刻。如白居易的:“恨僧祇长,欢荣刹那促。”又如朱自清的“要体会的是刹那间的人生,不是上下古今东西南北的全人生!”

临济禅师云游至金牛禅师处时,金牛禅师一看到临济禅师,就把禅杖横过去挡住门,临济禅师用手敲打禅杖三下,然后回头就往禅堂里的首座位置上坐下。

南塔光涌禅师初参仰山禅师时,仰山问他:“你来做什么?”光涌答:“来拜见禅师。”仰山又问:“见到了禅师吗?”

石巩慧藏禅师问西堂智藏禅师:「汝还解捉得虚空么?」西堂云:「捉得。」师云:「作么生捉?」堂以手撮虚空。师云:「作么生恁么捉虚空。」

在一座藏经楼上(图书馆),有一禅者在里面从不看经,每日只管打坐,于是管理藏经楼的藏主(图书馆馆长)就问道: “大德每天打坐,为何不看经呢?”

龙潭崇信禅师一日问曰:“某自到来,不蒙指示心要?”天皇道悟禅师曰:“自汝到来,吾未尝不指汝心要。”

有一天,沩山和仰山师徒一起去放牛。沩山指一指牛群,问:“这里面有菩萨吗?”仰山回答:“有。”

漳州罗汉院守仁禅师。泉州永春人也。初参净慧,后回故郡。止东安兴教寺上方院。僧问:“如何是祖师西来的意。”师曰:“即今是什么意。”

原始佛教也叫“早期佛教”、“初期佛教”。从释迦牟尼领导创立佛教到形成部派佛教之前的佛教总称。主要教义是五蕴、十二因缘、四谛、八正道等。佛教典籍第一次结集是这一时期的重大事件。此时教团较统一,比丘持戒较严,基本上以乞食为生。传播地区主要在古印

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!