因果报应,简称因果,这是佛教的基本理论之一,因此世人称佛教是讲因果的宗教。因果是什么,因者原因,果者结果。〈大乘义章〉曰:‘招果为因,克获为果。’亦即是能生者为因,所生者是果。详细一点说,能够使诸法(宇宙间万有的事物、现象)生起者是因,被生起的诸法(事物、现象)是果。宇宙间的一切事物,有因必有果,凡果必有因,这是‘法尔如是’、必然的、普遍的理则。

因果法则,是由‘缘起’法衍化而来的。缘起,是释加牟尼世尊在菩提树下证悟的真理。此真理即是宇宙万法(包括众生的生命)普遍的、必然的理则。宇宙万法(包括人类在内):‘非从天生,不从自生,非无缘生,从因缘生。’因缘生,简称缘生,又称缘起。〈良贲疏〉解释缘生二字说:‘言缘生者,缘为众缘,生者起也。诸有为法,皆从缘生。’所谓‘生者起也’,意思说缘生就是缘起;事实上这二者仍有分别:缘生,是因果中的具体事象,现象界所有的一切法,都是缘生之法;而缘生法中所有必然的理则,才是缘起法。换言之,缘起是理,缘生是事,缘起是事物生起的原因及理则,缘生是事物已生的结果与现象。因此,在缘起与缘生之间,就有了因与果的关系。这就是所谓‘因果’。

因果、完整的说,应该说是‘因缘果报’。因是事物生起的主要条件或因素,缘是事物生起的次要条件或因素;由因缘和合(各种条件因素具备)生起的事物称果,而此果对能生起的因与缘来说是报;所以称因缘果报。世间万法(自然界的生灭变异、生命界的生老病死、精神上的一切行为)全部受此因缘果报法则的支配。

佛经上说:‘法不孤起’,世间没有独立存在的事物。任何事物的生起、存在,必须各种因缘(条件因素)具备。有因无缘不会生果,有缘无因亦不生果,因缘具足一定生果。譬如麦种豆种,装在罐子里不会发芽生长,种在土壤中,再加上阳光、雨露、肥料、人工等助缘,麦种豆种决定发芽生长,最后结出麦子豆子来。这就是因果——具足说就是因缘果报。世间万法——包括着物质世界的色法、精神世界的心法,以至于生命世界的生理法则,莫不受因果法的支配至于我们社会常说‘因果报应’。那是佛经中因缘果报通俗化的说法。而其意义偏重于有情世界(人类社会)心理行为方面的法则。尤其是偏重于善恶行为的后果。佛经上说:前生造下善业,今生享受乐果;前生受造下恶业,今生享受苦果。换句话说,今生造作善业,来生享受乐果,今生造作恶业,来生享受苦果。因为因果通于三世,三世就是前生、今生、来生,也可以说是过去、现在、未来。

再者,众生所造善恶之业的果报,有正报,有依报。正报是以过去业力,感得未来生命体之果报——或生人道、或生天道、或生畜生饿鬼道。依报是生命体所依托的环境之报,如人的房舍器物、畜生的岩洞巢穴等。此外又有所谓总报、别报。第八识引业感得五趣、四生等异熟总果报体(即生命体),称为总报;前六识满业所感得的异熟果报各不相同,称为别报。譬如人类,同生而为人,就是总报;而人与人之间,其美丑、贫富、寿夭、智愚等各不相同,就是别报。我们试看社会上千差万别的众生相,不正是正报、依报、总报各不相同的果报吗?

照这样说,因果报应是有其理论的根据,也有说不完的具体事例。但是,我们也常听人说:‘那有什么因果报应?像某某人一辈子积德行善,为什么老来会得了癌症?’

或着说:‘好人没有报,我就不相信什么因果报应。某某人一辈子横行霸道,无恶不作,为什么现在还活得好好的?’也有说:‘像某某这样好人,为什么会出车祸?’‘某某人一家善良本份,为什么一家瓦斯中毒死掉?’

类似以上说法,例子极多,不胜枚举,好像是抱怨著「老天爷不开眼’,根本没有什么因果。这类问题问到佛教人士,多数都是含糊笼统的说:‘这是前生的业力’。但单单以‘业力’二字来答覆,似乎并不能使发问者口服心服。并且,一切归之业力,似乎又成了‘宿命论’——一切是命中注定的。事实上,佛教并不是宿命论的宗教,佛法上说业力(行为、造作的后果)可以决定有情的命运,但个人的行为又可以影响到业力。

原来因果法则,是赅括世间一切的因果。而我们人所说的因果报应,仅是指人的行为力——即善恶业力方面的因果,忽略了其他方面的因果。宇宙之间,有三大类因果。自器世间——物质世间来说,有其物理变化的因果;自生命世界—有情世间来说,有其生理变化的因果;而自精神世界—心识行为来说,有其心理变化的因果。心理行为的善恶,获致或苦或乐的果报,这只是因果的一部分,而不是因果的全部。并且,物理的因果也可以影响到生理的和心理的因果。生理的因果也可以影响物理或心理的因果,而心理的因果也可以影响到物理及生理因果。这一来,因果就变得错综复杂,而不是一条鞭式的那么明显和直接了。有些‘劝善书’上的故事,说是书生上京赶考,途中救了一窝蚂蚁,就高中科举;某妇忤逆,事姑不孝,就遭雷劈,这在宗教道德观上有其用心良苦之处,但却把因果看得太简单了。

譬如说,一个人一生积德行善,但老时却罹患了肝癌或肝硬化,这时就有人怀疑有没有因果报应,为什么好人会得这种病?其实这是两方面的因果。积德行善是善业,善业招感来生乐果之报(这是业感因果);而得肝病,或因他嗜酒,或因他饮食不当,或有其他致病的原因,这是生理上的因果。我们把生理上的因果拉到心识行为的因果上,这就混淆了因果的正确性了。

再如,‘一家人善良本份’,竟然瓦斯中毒死掉。瓦斯本身有毒性,这是物理上的因果;人体吸入一氧化碳即会中毒,这是生理的因果;人为的疏失,没有安全防范,这是行为上的因果。三方面因果导致的悲剧,我们不能抱怨没有因果。

观察世间万事万物,何者没有因果?摄氏零度以下水即结冰,摄氏百度以上水即汽化,这是物理学的因果;暴饮暴食得胃肠炎,营养过剩罹患糖尿病,这是生理学上的因果。暑热季节,大宴会中的食物中毒,往往会波及数十人或数百人,但并没有一个人间主宰,认为你是好人,使你中毒的轻一点;他是坏人,使他中毒的重一点。这一切是‘因缘’,也即是因果报应。因果无私,一视同仁,没有特权或例外。

不过,物理学上的因果、生理学上的因果,都是‘色法’——即所谓物质之法。色法理则粗显易知,容易为我们所理解及认识。而不易理解的是‘心法’,即行为与业力的因果。因为心法‘溟漠难彰’。行为与业力,千变万化,就使我们很难理解其因果关系了。但是,行为与业力的因果,也不是完全没有迹象可寻。易经上说:‘积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃’,这不就是一个家族间的因果报应?一个人性情暴烈、嗔恚心重,常与人冲突,终于因殴人而致祸;另一个人情性温和、谦恭礼让,因而保得平安,这不就是个人的因果报应?

其实,报应就在眼前,而我们自己不去观察和理解。譬如说:嗜读书有明理之报,不读书有昏昧之报;尚奢侈有耗财之报,务劝俭有兴家之报;重卫生者有强身之报,纵酒色者有伤身之报。父母各尽其职,教养子女,家中不至于出问题青少年;父母不尽其职,对子女放纵不管,则子女飙车、吸毒、抢劫、斗殴,这不全是因果报应?——报应两个字是中性字眼,为恶获恶报固然是报应,为善获善报也是报应。而我人习惯上,多把这两个字用在为恶获恶报上面。

上面说的,祗是简单明显的因果报应;至于通于三世的,复杂隐微的因果报应,就不是我人的智慧所可洞悉理解了。譬如同是一个人,有人富贵寿考,有人贫贱短命,有人贫困而长寿,有人富贵而早死;有人事业如意,眷属美满,有人一生坎坷,妻离子散,此中必有其因果。但有的原因明显,容易了解,有的隐晦难明,不为我人所知罢了。

佛书上有这样的两句话:‘欲知前世因,今生受者是;欲知来生果,今生作者是。’我们不必去找催眠大师,探索我们前生怎么样,我们今生的获得人身和生活环境,不正是前生行为造作的后果吗?我们也不必求神问卜,看相算命,问我们前途休咎,或来生际遇,我们现在的行为造作,不正足以说明我有未来的前途吗?一个勤奋努力的青年,和一个游手好闲的青年,当然有其不同的后果;一个安分知足的人,和一个贪得无厌的人,当然也有其不同的后果。如果人生不行正道,祗图行险侥幸,其前途可说是不卜而知。

近代哲学家冯友兰,认为一个人的穷达际遇,有才、力、命三个条件之说,其中才是天赋的智商,力是努力的条件,而‘命’字,似乎就是行为业力的果报。

总之,因果法则,是宇宙间万事万物的普遍的、必然的理则,万事万物依此理则而生灭、而运行,绝无例外。我人不能以一时、一事既不周密、又不完全的观察,而否定因果报应。俗语常说:‘善有善报,恶有恶报,不是不报,时辰未到。’话虽通俗,而实有至理存焉。

五十五卷。明·憨山德清撰,侍者福善录,通炯编辑,刘起相重校。又称《憨山老人梦游集》。为憨山德清语录的集大成本。收在《禅宗全书》第五十一册、《万续藏》第一二七册。作者德清,晚年号憨山老人。与云栖盐宏、紫柏真可、蜀益智旭等三人被称为明季四大师。治学范围极广博。除佛教经论之注疏外,另有关于《老子》、《庄子》、《中庸》等书之注解。

当脑筋清楚,体力充沛的时候,最适合打坐,最好养成每天固定的时间打坐,例如早上早些起床,晚上洗完澡睡前各坐一次,每次至少十五至二十分钟,如能坐到半小时至一两小时更佳。

迦叶二十八传至达摩,达摩五传至曹溪六祖六祖后派列五家。六祖传青原思祖,思传南岳石头迁祖,迁传药山俨祖,俨传云岩晟祖,晟传洞山良价禅师,价传曹山本寂禅师,后人尊为曹洞宗。又石头传天皇悟祖,悟传龙潭信祖,信传德山鉴祖,鉴传雪峰存祖,存传云门文偃禅师,曰云门宗。

明州天童景德寺语录 侍者 祖日 编 山门天童大解脱门。豁开衲僧自己。透乾坤无表里。虽然万古清风八面来。前楼后阁玲珑起。 佛殿。黄金妙相。驴腮马嘴。咦。贼是小人智过君子。 方丈。横一丈竖一丈。文殊维摩隔壁抓痒。卓柱杖云。尽大地人不钓自上。 至法座前

禅宗经典有哪些?《大般若经》是佛教经典。全称《大般若波罗蜜多经》,简称《般若经》。为宣说诸法皆空之义的大乘般若类经典的汇编。唐玄奘译。600卷,包括般若系16种经典(即十六会)。其中第二会(《二万五千颂般若》)、第四会(《八千颂般若》)和第九会(《金刚般若》)为般若经的基本思想,大概成书于公元前1世纪左右,其他各会是在以后几个世纪中成书的。一般认为最早出现于南印度,以后传播到西、北印度,在贵霜王朝时广为流行。梵本多数仍存。

我国著名高僧虚云大师,是禅门巨匠,是禅宗史上极为罕见的大器之人,是我国佛教继惠能大师后又一位伟大的觉者。虚云大师生于1840年,示寂于1959年,世寿120岁,僧腊101年。虚云身受禅门五宗法脉,即:沩仰宗七世、法眼宗八世、云门宗十二世、临济宗四十三世、曹洞宗四十七世。虚云喜禅,他晚年对弟子说:“余于初出家后,自审根器,当从行门人,故习苦行,

临济宗为禅宗南宗五家之一,由希运禅师住持宜丰黄檗寺时暂露端倪。从曹溪的六祖惠能,历南岳、马祖、百丈、黄檗,一直到临济的义玄,于临济禅院举扬一家,后世称为临济宗。义玄是惠能的六世法孙。又临济六世孙为石霜之圆禅师。圆禅师以后分杨岐派、黄龙派。

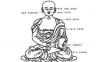

打坐是一种养生健身法。闭目盘膝而坐,调整气息出入,手放在一定位置上,不想任何事情。打坐又叫“盘坐”、“静坐”。道教中的一种基本修练方式。在佛教中叫“禅坐”或“禅定”,是佛教禅宗必修的。盘坐又分自然盘和双盘、单盘。打坐既可养身延寿,又可开智增慧。在中华武术修炼中,打坐也是一种修炼内功,涵养心性,增强意力的途径。打坐的特点是“静”,“久静则滞,久动则疲”。因此,打坐结束后,要活动筋骨,如:打拳、舞剑、踢毽、自我按摩等等,做到“动静结合”。

释迦牟尼佛→初祖摩诃迦叶→二祖阿难尊者(中经二十八代至)→西天二十九祖东土初祖达摩大师→二祖慧可大师→三祖僧璨大师→四祖道信大师→五祖弘忍大师→六祖慧能大师→南狱怀让禅师→马祖道一禅师→黄辟希运禅师→临济宗第一代临济义玄法师(中经四十二代至)→虚云古岩禅师→净慧本宗禅师→寂仁常毅禅师→四十六代义辉寂月

问:静坐如何入定?入定后应如何?答:静坐是静坐,入定是入定。入定是佛家、道家专有名称,看你要修哪一禅定,百千法门,各有不同。“定”字本身的意义就是把一个东西定住,念头像一颗钉子钉住,像一颗珠子放在那里,珠子是活动的,把它定住,摆在一个中心点,专一不动。

有一位沙弥,满怀疑惑地向无名禅师问道:「禅师,您说学佛的人要发菩提心普度众生,但如果是一个坏人,他已经失去做人的条件,那就不是人了,既然不是人,还要度他吗?」无名禅师没有立刻回答,只是拿起笔来,在纸上写了一个「我」字,但字是反写,如同印章上的刻

达摩祖师早年辞别祖塔,跨越重重大洋,抵达中国。于是有了历史上非常著名的与武帝论功德的对话。梁武帝问达摩:“朕即位以来,造寺、写经、度僧,不可胜计,有何功德?”达摩祖师答言:“实无功德。”梁武帝又问:“何以无功德?”达摩祖师云:“此但人天小果有

大慧宗杲禅师座下有一位道谦禅师,跟大慧宗杲禅师学禅很多年,每天用功很认真,但是十几年没有成长,非常焦虑,大慧宗杲禅师就让他到长沙去给张浚居士送信。道谦禅师就更加烦恼,不愿意去。但是老和尚吩咐了,他又不能违逆,于是就把烦恼跟同参道友说了,其中一位

曾经有位老修行,独自住在深山的小茅棚里,对自己的修行还算满意,自喻“三十年不冒烟”。就是说已经三十年不生烦恼了。有一天来了一群牧童,叽叽喳喳地,非常热闹。老修行在蒲团上打坐,也不理睬他们。小孩子们调皮,有的去拉老修行的手,有的去动老修行的腿,

古代有一位饱读诗书的学者决意前往南海拜访南隐禅师,同时寻求禅的道理。南隐禅师见到有客人来,准备了茶水招待学者。南隐禅师将茶水倒入杯中,一直倒到茶水都满出来,南隐禅师还继续倒。学者见状吓了一跳,着急地阻止南隐禅师:“南隐禅师,茶水都满出来了,别再

道明禅师问一僧人:“最近离开了什么地方?”那僧人便大喝一声。道明说:“老僧受你这一喝。”僧人又喝叫一声。道明说:“三喝四喝后做什么?”僧人无言应对。

荣西禅师(1141-1215),日本佛教临济宗的初祖。荣西为研究禅法,两度入宋,参谒天台山万年寺虚庵怀敞禅师,承袭临济宗黄龙派的法脉,而后发展成日本禅宗的主流。日本禅宗虽早于奈良时代即开始流传,但并不兴盛,真正独立成宗,造成广大影响者,首推荣西禅师所开

当你已经通晓道理与修行的理路,也已经知道如何教化众生,亦即理、教都圆备了。此时,就可了解诸法与诸法之间的所有法相,其实是全归于平等的。

只要有正觉的心,本性自然而显露。只要我们有正觉的心,那一切妄念就像一灯能照千年暗一样,只要我们有正觉的心,所有的业障、往昔所造的种种恶业全部熄灭。

以拥有的欲求看待现前心所对应的是心外求解决苦的方法,借由对苦觉知而生的离苦心去透过佛法所对苦的诠释,同时也觉悟苦而真的求出离,却不是暂时或是只单单对外求解决。哪怕是对外求解决也是需要对以往心所依、行为所做思维和转变,更何况要真的离苦求解脱。

学佛吃素是为了长养我们的慈悲心,但是葱蒜韭菜都是植物,为什么不能吃?葱蒜韭菜属于五辛,又曰五荤,指五种辛味之蔬菜。

“刹那”是日常生活中常用到的词汇,在名家笔下浪漫又深刻。如白居易的:“恨僧祇长,欢荣刹那促。”又如朱自清的“要体会的是刹那间的人生,不是上下古今东西南北的全人生!”

临济禅师云游至金牛禅师处时,金牛禅师一看到临济禅师,就把禅杖横过去挡住门,临济禅师用手敲打禅杖三下,然后回头就往禅堂里的首座位置上坐下。

南塔光涌禅师初参仰山禅师时,仰山问他:“你来做什么?”光涌答:“来拜见禅师。”仰山又问:“见到了禅师吗?”

石巩慧藏禅师问西堂智藏禅师:「汝还解捉得虚空么?」西堂云:「捉得。」师云:「作么生捉?」堂以手撮虚空。师云:「作么生恁么捉虚空。」

在一座藏经楼上(图书馆),有一禅者在里面从不看经,每日只管打坐,于是管理藏经楼的藏主(图书馆馆长)就问道: “大德每天打坐,为何不看经呢?”

龙潭崇信禅师一日问曰:“某自到来,不蒙指示心要?”天皇道悟禅师曰:“自汝到来,吾未尝不指汝心要。”

有一天,沩山和仰山师徒一起去放牛。沩山指一指牛群,问:“这里面有菩萨吗?”仰山回答:“有。”

漳州罗汉院守仁禅师。泉州永春人也。初参净慧,后回故郡。止东安兴教寺上方院。僧问:“如何是祖师西来的意。”师曰:“即今是什么意。”

原始佛教也叫“早期佛教”、“初期佛教”。从释迦牟尼领导创立佛教到形成部派佛教之前的佛教总称。主要教义是五蕴、十二因缘、四谛、八正道等。佛教典籍第一次结集是这一时期的重大事件。此时教团较统一,比丘持戒较严,基本上以乞食为生。传播地区主要在古印

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!