台州国清寺位于浙江天台城北3公里的地方,和济南灵岩寺、南京栖霞寺、江陵玉泉寺并称“天下四绝”,是佛教“天台宗”发祥地,也是日本天台宗祖庭。南宋时列为“江南十刹”之一,现存建筑为清雍正十二年(1734年)奉敕重修。全寺总面积7.3万平方米、分为五条纵轴线,正中轴由南而北依次为弥勒殿、雨花殿、大雄宝殿、药师殿、观音殿;还有放生池、钟鼓楼、聚贤堂、方丈楼、三圣殿、妙法堂(上为藏经楼)伽蓝殿、罗汉堂、文物室等,大雄宝殿正中设明代铜铸释迦牟尼坐像。像背壁后,有以观音像为中心的慈航普渡群塑,殿两侧列元代楠木雕刻的18罗汉坐像。构成一个拥有2.8万平方米建筑面积、达7.3万平方米、8000余间房屋的古建筑群。

在大雄宝殿左侧有一座梅亭,亭前花坛植有老梅一株,苍老挺拔,传为天台宗五祖手栽,俗称“隋梅”。这大概是我国现存最老的一棵梅树了。解放前,因照料不周,隋梅曾数度枯萎;解放后,经过精心照料,隋梅转青,当花开时,疏枝横空,暗香浮动。据推测“国清寺”这三个字可能确为雍正皇帝书写。

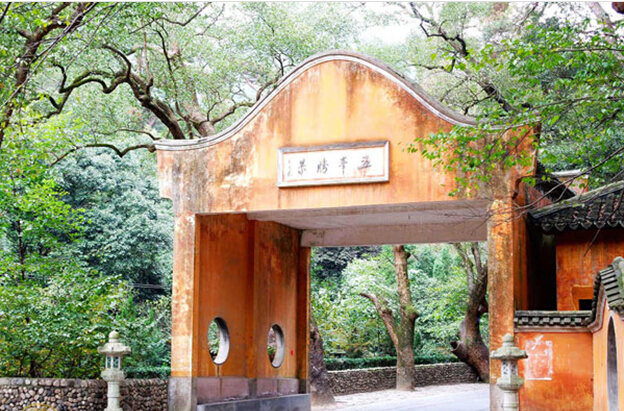

台州国清寺

国清寺寺宇依山就势,层层递高,既有佛教建筑严整对称的特点,又给人以灵活自如之感,殿东侧小院中一隋梅,传说为隋代天台宗五祖章安手栽,主干枯而复生,逢春繁花满树。

从自然景观来看,国内大部分古刹均选址于三面环山的谷地,而国清寺却坐落于四面环山的“五峰层叠郁苕绕,双涧回环锁佛寮”世外桃源式的地理环境之中。出城关三五里,先见“雁塔高排出青嶂”,高达59.3米的隋塔忽隐忽现,直到国清寺“南大门”木鱼山下,才窥塔身全貌。而国清寺仍是“养在深闺人未识”。转过寒拾亭,只见“隋代古刹”一照壁,古刹山门不知开于何处。等过丰干桥,向东数步,方见古刹山门。原来国清寺山门一反常规,朝东开而不朝南开。进山门转直弯,甬道两旁浓荫蔽日,修竹夹道,平添了深幽神秘的气氛。进弥勒殿,国清奇观“到眼宛如展画屏”。这就是国清寺匠心独运的建筑布局的“起、承、转、合”。

国清寺在佛教发展史和中外关系史上都具有重要地位,寺周保存了大量的摩崖、碑刻、手书、佛像和法器等珍贵文物。

台州国清寺

台州国清寺

台州国清寺历史

国清寺始建于隋文帝开皇十八年(598年),是依据天台宗创始人智岂页亲手所画的样式所建的。智岂页开创天台宗后,想建一寺庙,作为该宗的正式祖庭,但限于资金,迟迟不得动工。他在临终遗书晋王,说:“不见寺成,瞑目为恨”。晋王杨广(后为隋炀帝)见书后,极为感动,便派司马王弘监造国清寺。

初建的国清寺寺址在现在大雄宝殿后面约100米处的八桂峰前 山坡上。唐会昌中(约845年),原寺毁于火,旋即重建。唐大中五年(851年)著名书法家柳公权在寺后石壁上题写“大中国清之寺”六个大字摩崖石主刻,至今仍清晰可辨。

从唐大中朝到清雍正朝的880多年间,国清寺几度或毁于兵火,或摧于风暴,但都是屡毁屡建。每次重修,寺宇规模都有所发展,位置也越来越往下移至山麓平旷地带。国清寺究竟何时移到现在的位置,并形成现在的布局已很难查考。但从明人李汶在《游天台纪略》一文中提到的国清寺“最后委藏处石泉,名锡杖泉”句分析,可见当时锡杖泉已在寺的最后,即今位置。那么说明至迟在明代,国清寺已移至今址,并基本完成现在的布局。另外,而今梅亭的位置上原建有迦蓝殿三间,系明代建筑,也可从旁说明。清雍正十二年(1734年),国清寺进行了一次全面的整修,这就是我们现在看到的国清寺了。在大雄宝殿左侧有一座梅亭,亭前花坛植有老梅一株,苍老挺拔,传为天台宗五祖手栽,俗称“隋梅”。这大概是我国现存最老的一棵梅树了。解放前,因照料不周,隋梅曾数度枯萎;解放后,经过精心照料,隋梅转青,当花开时,疏枝横空,暗香浮动。

台州国清寺

台州国清寺

台州国清寺

台州国清寺主要景点

【方丈楼】

方丈楼在国清寺建筑群东部的中心位置上,是一座两层七开间房子,前有“聚贤堂”(斋堂──僧众用餐的地方),后有迎塔楼(寺中宾馆)。楼前有一个很大的方石铺地的院子,院中花木繁茂,五光十色,特别是一株大牡丹更显秀姿。

方丈楼廊下宫灯高悬。入方丈楼,只见正中直条排列着三张八仙桌,两旁各有三排茶几木椅方凳,条桌上方挂有“弘阐天台宗”的大红底金字匾额,额下排有名画家邵宇、王子舞写的智者大师水墨画像。旁边挂有几幅名人字画,整个方丈楼布置得十分富丽堂皇,这是国清寺接待中外来宾的地方。

国清寺现有和尚100余人,其中1/3为年轻人,是我国寺僧最多的寺庙之一。国清寺组织机构健全,形成一套完整的班子,各色人等分工明确,各司其职。寺设一寺之长方丈、主讲(首座)、监院(当家)、知宾和知客(主管接待)、库房(保管)、僧值(值班)、书记(文书)等等职务。还有厨房里烧火烧水做菜的称“火头”、“水头”、“厨头”,主管山林农作、园林的叫“山头”、“田作”、“花匠”等等。寺中大小僧众每天清晨四时左右起床,先在大雄宝殿做一个多小时的早课(诵经),晚上还要做晚课(诵经)。为了使天台宗的继有人,国清寺在1985年开创了“佛学研究社”,让新出家的年轻和尚学习佛法,并挑选一批品学成的年轻和尚到中国佛学院深造,使天台宗的教义代代相传。国清寺香火鼎盛,常有港澳同胞来此礼佛和做“水陆道场”。至于每年来此游览观光的国内外游客则多达数十万之众。

【修竹轩】

方丈楼旁边的“修竹轩”,是一幢五开间画阁雕梁的精致小楼。大厅中名人字画,赏心悦目,一横摆开三张大圆桌,雪白的台布上陈放着兰花细瓷餐具,显得分外高雅,这里是国清寺招待中外来宾吃素斋的地方。

【塔碑】

国清寺主建筑群后的小山坡上,在苍郁的松林中有一座重檐挑角、方石铺地的碑亭。亭额上写着“法乳千秋”四个金字,亭中品字形排列着三座长方形的石碑。

正中的丰碑为“天台智者大师赞仰颂碑”,碑座高0.86米、宽0.86米、长1.86米、碑身高2.6米、宽1.26米、厚0.11米,十分壮观。长篇碑文和诗赞颂佛教天台宗创造人智者大师。右连的丰碑为“行满座主赠别最澄大师诗碑”。丰碑稍低于智者丰碑。左边的一座丰碑是“最澄大师天台得法灵迹碑”,这座碑的大小与行满碑大小相同。三座丰碑的背面,有日本山田是谛1982年5月写的敬白,长篇日文铭记了高祖先德,祈念中日两国永远亲善友好的虔诚心意。在 “法乳千秋”碑亭左方,有一口围着石栏的古泉,上刻“锡杖泉”三字,相传宋僧普明坐禅于此,因寺内取水不便,遂以锡杖顿地曰:“此处当有泉!”即有泉水涌出,故名。

【观音殿】

与锡杖泉相邻处,新建有重檐歇山,斗拱翘角的观音殿,雄踞于大雄宝殿之后上方,殿内正中供奉着千手千眼观音木雕贴金像一尊,两旁或立或坐着观音的三十二化身。满殿金光耀眼、光彩夺目。此殿为美国洛杉矶天台山国清寺护法会夏荆山、杨茂慈先生、吴梅影女士等捐资十五万元建成。1983年10月29日举行了隆重的开光大典和法会。

【报恩塔】

报恩塔是观音殿西邻,建于1985年9月,高约3米,塔顶为黄铜宝顶,紫铜瓦盖成,在阳光下熠熠发光,塔体为录岩。呈四方形,正前方为日本文“南无妙法莲华经(日莲)”碑名,另三面各嵌有黑底金字的经文。台基也为录岩铺成。整座经幢结构精美,光彩照人。

这座经幢是日本莲宗信徒捐赠1000万日元建造的。宝塔建立在天台山国清寺的理由是,天台山是传教大师(日僧最澄大师)曾经留学过的最兴盛的灵址,日莲僧人非常敬仰天台大师(智者大师),而且坚信作为正法的法华经的源流是天台国清寺,以表“知恩报恩”的深意。

【鱼乐国,】

国清寺内有著名庭院──鱼乐国,在寺的西南角。从“双涧萦流”的小门进去,只见古木苍郁,鱼池如镜,乾隆御碑、清心亭、鱼乐国石碑、放生池等小品布置得错落有致,环境优美宁静。御碑为清代乾隆皇帝所赐,镂刻非常精细,碑侧刻有鲤鱼跳龙门的图案,碑文中写着国清寺的优美自然环境和历史沿草。

相传天台宗祖师──智者大师从江陵来到天台山时,路遇一个慈眉善目的老和尚,言谈中得知,这老和尚名叫定光,学识渊博,佛法高超,智者就拜他为师。智者在天台弘扬佛法,想新建一座寺庙,定光指点他要找一块山环水绕的福地建寺,并告诉他,还要记住“寺若成,国即清”这六个字。智者问这是何故?定光说,当今世道,战乱遍地,百姓遭殃,寺庙建成,国家就可以清平,百姓即可安居乐业。智者依师父的话找到这块福地,并亲手绘制了寺宇的式样,不幸的是,图样刚刚画好,智者就谢世了。他的徒弟灌顶,实现了智者的遗愿,将寺庙建成,寺名就叫“国清寺”。清心亭,居高临下,可观放生池中各色大鱼摇首摆尾,悠然自得的姿态,最大的鲤鱼长1米左右,重达三四十公斤。放生池边立有一块石碑,上书“鱼乐国”三个大字,是明朝大收法家董其昌所书。相传董其昌来国清寺避暑,老方丈知道他是海内闻名的大书法家,请他题碑额,可是董其昌不肯下笔。一天晚上,月明如水,董其昌来到放生池边纳凉。阵阵轻风,吹得他睡意顿起,恍惚问遇到了名叫鱼珠、乐珍、国珍的三位仙女。她们为董其昌唱起优美的歌曲,跳起优美的舞蹈,吹起优美的玉笛,乐得董其昌赞美不已…… 董其昌醒后,若有所失,便依梦中情景,吟诗:“鱼珠妙歌喉,乐珍柳枝腰;国珍金玉笛,游梦实逍遥。” 这时方丈来到他的身边,听了他的诗,笑呵呵的说:“你的诗真好,他把这道诗每句的第一个字连起来,不就是“鱼乐国游”四字吗?” 于是董其昌应方丈之请,写下了“鱼乐国”三个大字,同时题写了“清心亭”亭匾。

【隋梅】

国清寺有隋梅一株,在大雄宝殿右侧,相传是智者大师弟子灌顶法师手值。从圆洞门进去,即可见到这株苍老遒劲、冠盖丈余的古梅,它是我国现存最古老的梅树之一。

关于隋梅,当地有一段民间传说。相传1000多年前,临海白水洋地方,有一对杨姓夫妻喜栽梅花。他们生有一女,取名“梅女”。梅女长到18岁,聪明非凡,尤其是一手刺绣更是出色。这年春天,杨家院中梅花又盛放,乡邻们都来赏梅。消息传到城里,一个不学无术的刁少爷也带着家丁赶来赏梅。他见梅女美貌风姿,就动手去拉,梅女惊怒之下,拿起扫帚将他赶走,一时忙乱,头上银钗掉落地上。刁少爷随手拾起,藏入怀中。两日后,刁少爷请师父出面,带着彩礼来杨家求亲。师父对梅女的父亲说:“日前少爷来你家赏梅,已蒙梅女当面相许,并以银钗为凭。”梅父心知有异,唤出梅女相问,知道是刁少父仗势要挟,遂断然拒绝。师爷一听,两眼一楞,留下彩礼,扬言三日后来娶,便顾自走了。梅家父女心急如焚,与乡邻们商量,让梅女改扮男装到国清寺暂避。临行,梅父将一包梅核交给梅女,要他种植寺中,留芳异地。梅女到国清寺,灌顶法师见她聪慧,就让协助整理经曹著作。梅女私下又用姜黄色的丝线,将《法华经》绣在白色缎子上,积年累月,共绣了69777个字。三年后,刁少爷暴病死亡,梅父来国清寺接女儿回家。梅女向灌顶献上白缎经卷和一包梅核。灌顶打开经卷一看,惊喜万分,感动得说不出话来。灌顶法师把梅女留下的梅核埋在寺右的花坛里,不几年,梅树越长越茂,每到早春,疏枝横斜,香满古刹。

台州国清寺

【独笔鹅字碑】

国清寺内还有著名的“鹅”字碑,为游人向往。碑在三圣殿左边,字是东晋大书法家王羲之所书。相传他曾入天台山华顶峰旁灵墟山中向白云先生学书,后定下此字。现存鹅字右半边是王羲之的真迹,左半边是天台山人曹抡选补写的,两边浑然一体,达到了乱真的程度。传说,有一天曹抡选夜宿华顶山华顶寺,正在灯下练习书法,突然听见窗外“扑”的一声,接着闪起一道亮光,他疑是妖魔作崇,随手拿起桌上的方砚向窗外掷去,但不见动静。过了一会他掌灯出门观看,只见石砚深陷地下,俯身拾起石砚,这块石砚竟变得晶莹如玉。他想莫非是地下的宝物显异,便请人连夜挖掘,控不多久,忽然挖到了一块石板。曹抡选要僧人把石板抬到室内,洗净一看,原来是一块上面刻着半个“鹅”字的残碑。曹抡选书法造诣很深;认得这半个“鹅”字是王羲之的手迹,决心把它补全。他就日夜临摹王羲之的碑贴,整整练了7年,终于将“鹅”字残缺的半壁补上。

【隋塔】

天台城关镇东北6里。该塔建于l300年前的隋朝,由隋炀帝遣司马王弘为智者大师建,塔身黄褐色,高有59米余,是六面九级。砖砌塔壁,内为空心。近年对塔基进行了加固,四周铺筑了台阶,已予整修一新,已列为省级文保单位。隋塔建造别致,除砖砌塔壁上,精雕佛像外,塔顶上没有通常的尖形塔头,站在塔内,切可直接仰见蓝天。

据传说为:供在国清寺内的五百罗汉,为增寺院风光,相约共造一塔,当忙于搬砖运石时,正巧南海观音云游过此,欲向罗汉借砖在寺前建一石桥遭拒绝,故意作难,将在金地岭的塔顶尖头牢牢镇住,直至金鸡报晓,天色转明时,五百罗汉却无法搬动,从此塔顶就缺少了尖头,而在金地岭上却多了个塔头寺,还存放着一个塔顶的尖形塔头!

当地尚有另—一传说:观音向五百罗汉借砖遭拒后,又向罗汉借锅烧饭,罗汉又故意将铁锅敲了一个洞。观音一笑了之,用破锅照样烧出一锅香香的米饭。罗汉见状,大惊失色,验看此破铁锅,破洞只会漏砂不会漏米。从此叫此破铁锅为“漏砂锅”,后人并在藏此大铁锅的房门口写了副对联:古寺犹有寒灶石,云厨尚存漏砂锅。

【寒拾亭】

从隋塔下方过七佛塔进国清寺,必经一亭一桥。亭名“寒拾亭”,桥名“丰干桥”。这是为纪念唐代国清寺内寒山、拾得和丰干三位高僧而命名的。寒拾亭,飞檐翘角,石砌门窗,亭名取自寒山、拾得两人名字。亭的前后有“五峰胜境”和“万松深处”的匾额。寒山和拾得,在我国民间称“和合二仙”,是相亲相爱、情深义重的象征。

过寒拾亭不远,就是丰干桥,桥下清流潺潺,桥头有石狮守护,显得古朴庄严。

【门神殿】

入山门首先看见的是掩映在茂林修竹之中的门神殿。

殿前一对汉白玉的石狮分列两旁,增加了佛殿的庄严肃穆的气氛。殿的门楣上写着“国清寺”三个楷体大字,落款上书“雍正十二年□月”。

殿中央塑“示欢喜相”的大肚宽腹的弥勒佛金身像。据佛经说,弥勒佛又称慈氏菩萨或阿逸多菩萨,是贤劫千佛中第五尊佛,后被尊为未来之佛,认为如来佛(释迦牟尼)之后他将继位为佛祖。另据历史记载,晚唐时浙江奉化岳林寺有一和尚,常带一只“乾坤袋”,人称“布袋和尚”。他对一切善男信女都是和蔼可亲,不摆架子,真心实意地乐于助人。布袋和尚死后,被误为弥勒化身。经历代艺人的塑造,弥勒佛遂成了今天袒胸露腹、喜笑颜开,人人见了“皆大欢喜”的模样。弥勒佛传入日本后,被尊称为“七福神”之一,倍受日本朝野人土的供奉。关于弥勒佛,有对联写得好:”大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”。弥勒佛的后背,立有身着盔甲的金身韦驮像。据佛经讲,韦驮曾发愿,要在贤劫千佛中,永恒地在每一尊佛出世时,护持佛法,因此他在九百九十九尊佛成佛后最后才成佛的,位列贤劫一千尊佛最后一尊,号称“楼至佛”。韦驮在寺庙中一般面对大雄宝殿中的释迦牟尼,意在保卫着佛祖和寺庙的安全。国清寺的韦驮佛以手捧着一柄金色的宝杵,这意思是,外地云游僧可来寺中“挂单”食宿(如宝杵单手相柱即为不可挂单)。弥勒佛两旁分列二天神,常称“哼哈二将”,哈者张口,称“密执金刚”,哼者闭口,称“那罗延金刚”。

殿后门楣上,有一朱红匾额,上书“神功叵测”四个大字。佛寺中都宣扬“佛法无边”,“佛光普照”,而这里写的意思是神功难测。乍一读去,颇令人费解,细细一想,其义自明,无非是宣扬超凡的佛法非凡人所可理解,这种故弄玄虚,旨在增加神秘之感罢了。

【雨花殿】

出门神殿,即见钟、鼓两楼中间又一座殿堂,常匾上书“雨花殿”三字。此名在别的佛寺中难得见到。相传是天台宗祖师智者大师曾在此讲述《妙法莲花经》, 其精诚所至,感动天庭,天上下起法雨天花,故得此名。

殿中供奉有“四大天王”神像。印度古神话传说中的“四天”指的是东、南、西、北四方,并说每一方都有一神堂管着,所以尊他们为“王”。“四大天王”亦称“四天神”或“四大金刚”所以一般寺庙中称此殿为“金刚殿”或“天王殿”。

民间传说“四大天王 ”象征所谓“风调雨顺”,这是按照他们手里执持的不同武器和法宝的谐音而来的。守护南方的叫毗琉璃,号“增长天王”,青盔青甲,手执青锋宝剑,“锋”和“ 风”同音;守护东方的叫多罗吒,号“护国天王”,白盔白甲,手弹琵琶,足踩乐器,表示音调的“调”字;守护北方的叫毗沙门,号“多闻天王”,绿盔绿甲,一手托宝幢,一手擎雨伞,显示“雨”字;守护西方的叫毗留博叉,号“广目天王”,红盔红甲,手提一条“蜃”,“蜃”与“顺”又是谐音,以此象征“风调雨顺 ”。这四座神像又神气,又威武,个个象古代的将军,常常令人望而生畏,这是他们的责职决定的;他们另负有“视察”众生的善恶和“保护”佛法的神圣职责。

【妙法堂】

大雄宝殿左侧妙法堂,这是一座两层楼五开间的精舍。堂前芭蕉茂盛,玉桂常青,环境十分清幽。妙法堂楼上为藏经阁,开敞明净,阁的周转排列着百只木箱,珍藏着《妙法莲华经》、《大藏经》等经籍。楼下为“台宗讲席”,是弘扬天台宗教义的场所。其布置正中为精雕细刻的讲座,座后挂有阿弥陀佛水墨画像,座前摆有香案蒲团。讲座两边分列着几十张长条桌。每当讲经时,主讲法师高踞台上,两边讲座上坐落了老少僧众和男女信徒,气氛十分庄严虔诚。妙法堂左近有罗汉堂,现辟为文物室。1975年文物室整修开放,集中展出了佛教天台宗的历代祖师造影,天台宗主要经典著作,国清寺与日本佛教界友好交往等方面的文物。特别引人注目的是:智者大师遗物衣钵及钦赐龙衣、造型精美的钦赐银亭、白玉卧佛、明万历铜镜。还有唐贞元二十年(804年),日本高僧最澄入唐求法时的“度牒”(护照),上有台州刺史的指示,更显得珍贵。1979年国清寺方丈唯觉随中国佛教代表团去日本访问,受到日本朝野人士的欢迎,方丈将从日本带回的文物、纪念品也在此展出。近年来日本朋友来天台山访问一年四季不断,并留下了“风月同天永,万古结深缘”等字画,及法器、文物,使文物室锦上添花。

台州国清寺

台州国清寺

台州国清寺

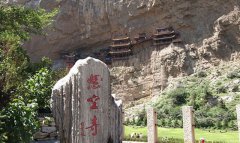

距今已有1500多年的悬空寺,在山西省浑源县城南四公里恒山金龙峡的半崖峭壁间。始建于北魏太和十五年,是国内现存唯一的佛、道、儒“三教合一”的独特寺庙。悬空寺原名玄空寺,又名崇虚寺。现供人们游览观光的建筑主要是明、清遗物,该寺历代均予重修。悬空寺

山东庆云海岛金山寺位于山东省庆云县汾水王村西,隋代即有。该寺院建筑宏伟,大殿禅堂10余排,占地千余亩,僧侣众多,有骑着毛驴关山门之说。寺门之东即为汾水镇,居两水交汇处,乃水旱码头,游者香客络绎不绝,商贾云集,日进斗金。《金史·地理志》尚有记载。

河南洛阳白马寺位于河南省洛阳老城以东12公里处,创建于东汉永平十一年(68年),为中国第一古刹,世界著名伽蓝,是佛教传入中国后兴建的第一座寺院,有中国佛教的祖庭和释源之称。现存的遗址古

扶风县法门寺,又称法云寺,位于炎帝故里、青铜器之乡宝鸡市。地处宝鸡市扶风县法门镇。东距西安市110公里,西距宝鸡市90公里。 始建于东汉末年恒灵年间,距今约有1700多年历史,有关中塔庙始

恒山悬空寺又名玄空寺,位于山西省浑源县,距大同市约65公里。位于恒山金龙峡西侧翠屏峰的峭壁间,素有悬空寺,半天高,三根马尾空中吊的俚语,以如临深渊的险峻而著称。是国内仅存的佛、道、

武汉归元寺又名归元禅寺,武汉佛教四大丛林之一,位于武汉市汉阳翠微街西端。国家AAAA级景点,全国重点佛教寺院,是湖北省佛教协会和武汉市佛教协会的所在地,也是湖北省重点文物保护单位及著

雷音寺位于甘肃省临夏州永靖县盐锅峡镇小茨村黄河和湟水河的交汇处,整个建筑坐南朝北,依山取势,寺院重迭,以集中、紧凑、高雅著称。设计以中轴线展开,横向左右对称,逐次延伸、升高、平地、高台浑然一体。寺院显得非常庄重宏伟、气势非凡。

红螺寺风光欣赏 历史沿革 寺院胜景 当今住持 法务法事 交通通讯 [历史沿革] 红螺寺,位于北京市怀柔区城北5公里的红螺山南麓,为历代佛教圣地,也是京华气功的发源地。始建于东晋永和四年(公

东林寺,位于江西省九江市庐山,始建于384年,为东晋著名高僧慧远所建。因处于西林寺以东,故名。慧远在东林寺主持30余年,集聚沙门上千人,罗致中外学僧123人结白莲社,译佛经、著教义、同修净土之业,成为佛门净土宗(又称莲宗)的始祖。

历史沿革 寺院胜景 当今住持 法务法事 交通通讯 [历史沿革] 南山寺,位于海南省三亚市,据史志所载,三亚南山即菩萨长居之补怛洛迦,有大光明山之称,故琼州历来即有观音出巡南海之说。南山侧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!