一般来说,只有宗教的创始人,他们的言教可以被称之为经。比如说儒家的“四书五经”、老子的《道德经》、基督教的《圣经》、伊斯兰教的《古兰经》,在佛教只有释迦牟尼佛的言教被称之为“经”。从古到今,从印度到中国,只有一个人例外,他的言教被称为经,这个人就是六祖惠能大师。六祖惠能大师不识字,后人把他的随机开示搜集整理,称为《六祖坛经》。唐朝的时候,人们就认同六祖惠能大师的这种开示,从那个时候至今一千多年,所有的中外佛教徒都认同这部经。

六祖惠能大师被尊称为世界十大思想家之一,他与孔子、老子、苏格拉底、释迦牟尼并列为世界十大思想家。《六祖坛经》在整个中国哲学思想史、文化史上具有举足轻重的作用。钱穆是国学大师,钱穆说中国人有九本书必须要读,上古六本,是孔孟老庄的《论语》《孟子》《大学》《中庸》《道德经》《南华经》。近古是朱子编的《近思录》,这是宋明理学最核心的一本书。王阳明写的《传习录》是陆王心学的核心。从隋唐到宋的前一部分,只有一部书是中国人必须要读的,就是《六祖坛经》,可见《六祖坛经》它不仅仅是佛教的一本经,这本经典传承了中华文脉。

不读《六祖坛经》就很难理解中国的法统,它在整个中国文化的传承中,起着承上启下的作用。“承上”是指《六祖坛经》以佛教的思想为依据,融合了儒家的思想、道家的思想,是真正的中国文化大融合的集大成的一本书。“启下”就是说《六祖坛经》影响了宋、元、明、清中国文化的走向,比如说讲朱熹、王阳明他们的理学和心学,深受《六祖坛经》的影响。作为一个中国人,《六祖坛经》不可不读。《六祖坛经》很美,有人读了《六祖坛经》听说都不用睡觉了,就好像看金庸的武侠小说一样,所以古人有一句话,人生最大幸福是“夜半挑灯读坛经”。

《六祖坛经》融合了佛教所有宗派的思想,换句话说,如果不了解佛教的唯识宗、天台宗、三论宗,你很难读懂《六祖坛经》。更妙的是,六祖惠能大师没有去过泰国、斯里兰卡,但是在《六祖坛经》里面,它的大量思想跟南传佛教不谋而合。换句话说,不了解南传佛教的人,很难读懂《六祖坛经》。比如说:“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角。”这就是讲佛法在现实生活中间,这对后来的劈柴担水都是禅的生活禅,有着深厚的影响。把佛法融入生活,指导生活,提升人生,这是佛法的精髓,更是南传佛教强调的教义,这也是《六祖坛经》所代表的禅宗的一个最大的亮点。

隋唐以来,佛教其它的宗派慢慢消亡了,禅宗为什么却一直生生不息?这跟它强调佛法生活化有关系。《六祖坛经》的内容极为丰富,我用最简单的方法介绍《六祖坛经》,集中讲这部著作跟我们禅七有关系的内容。

讲六祖惠能大师的一生。一个家庭贫寒的砍柴樵夫,却成了万世敬仰的宗师;一个劈柴舂米的下人,却成为得到五祖弘忍大师的衣钵传人;一个目不识丁的文盲,却说出了一部智慧宝典《六祖坛经》;一个刚刚离开猎人队的俗人,却让一代宗师印宗大和尚佩服得五体投地,心甘情愿的拜一个还没出家的猎人为老师;一个没有受到良好教育的农民,却说出了“道由心悟”的千古名言。《行由品》就是讲六祖惠能大师传奇的一生。

是六祖惠能大师告诉人们开悟的方法,就是要悟空性,通过般若性空的这种工具,让人们看破放下,并且以金刚经为依据,引导人们心无所住,心无挂碍,一尘不染,你就开悟了。这正是我们在禅堂“念佛是谁”要达到的高度。

这一品回答了当时最流行的问题,譬如说梁武帝有关功德和福德的问题;在这一品讨论了净土宗,可见禅宗跟净土宗的关系深厚。禅宗特别强调“大疑大悟,小疑小悟,不疑不悟”。禅堂里强调起疑情,然后叫我们照顾话头,去追问答案。我个人认为,“念佛是谁”的佛,应该是阿弥陀佛,从《六祖坛经》对净土的重视也能证明这个观点。

佛教要想学习,它是讲究次第的,其中戒定慧是通行所有宗派,就这一点,解说了佛家修定跟智慧之间的关系,提出定慧一体,是一不是二。

也称坐禅品。因为禅宗开悟是通过坐禅来达到的,掌握了这个方法,如果你真想修行,从哪儿修?怎么样禅修,禅修会出现什么问题?在这一品有详细解读。

告诉我们修行方法,为什么要修行?因为我们不完美、不完善、有缺点。修是修正自己的不足,那么修行从哪儿开始呢?从认识到自己的不足之处开始。修的意思,比如我的手机坏了,我送去修,我的电脑坏了,我送去修。如果手机电脑好好的你修它干什么?真正修行的人首先必须反思,然后了解自己的不足,不断地通过修行,使自己完善完美,而这一点非得要从内心的忏悔开始。如果不意识到自己有问题,你根本不知道从哪儿入手修行。修行不是修样子,修行是意识到自己脾气不好了,心眼小了,嫉妒了,或者烦恼多了,或者纠结了,修行是一种方法,化解我们的烦恼。

这一品很重要,是《六祖坛经》最长的一品,至少有六千字,详细记述了惠能大师怎么样去调教他的学生和弟子,他们的故事非常精彩。它讲的是解决接班人的问题。一个人的事业要想发扬光大跟接班人有关系。孔子比较成功的弟子,贤者72人,释迦牟尼佛成功的常随众有1250人。惠能大师依照各种各样的机缘,花很多精力调教他的弟子,最有名的有无尽藏、法海、法达、智通、智常、志道、行思、怀让、永嘉、智隍、方辩等大弟子。不要以为学《六祖坛经》好像跟我们没有关系,培养成功的接班人,是使自己的生命事业延续的重要保障,我们要好好进行子女教育,教他怎么做人做事,这就是培养接班人最重要的地方。

在当时禅宗里面有南顿、北渐两种修行的方式。南边是惠能大师,主张顿悟法门;北方是神秀大师,主张渐悟法门,他们都很有影响,弟子会互相争吵,惠能大师不得不表明态度。顿渐的关系到底是什么?在这一品有详细的论述。

这一品讲述了唐高宗的皇后武则天,他们来向惠能大师请法,他的教法让三朝的皇帝都非常推崇。它暗含了一层含意:皇家、国家是最大的护法。

六祖临终预知时至,他咐嘱弟子教育的方法,这种教法的心要就是说出了“道由心悟”的理念,而不是坐禅的样子。我们参话头禅主要在心里用功,而不是老想着腿子很痛,真正是心里的功夫,所以“道由心悟”成为流转后世的千古名言。

文章转自微信公众号:宝莲禅寺hk

六祖坛经原文

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希 望听闻佛法要义。

时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山,请师出。于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人、儒宗学士三十余人、僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。善知识,且听惠能行由得法事意。

第一 行由品 唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺

释义:那时,六祖大师到宝林寺。韶州府刺史韦琚和他属下一起进山,请大师到城中大梵寺讲堂,为众人讲解佛法。大师上法座。韦刺史及属下三十余人、儒家学士二十余人、僧尼、道、俗共一千多人,大家同时行礼,恳请大师解说佛法精髓。大师告众说:“善知识!能够觉悟的自性,本来清净,只要在日常生活中能够时刻运用这个清净之心,最终可以成佛。

六祖坛经讲解

六祖坛经讲话 星云大师

六祖坛经讲记 达观法师

六祖坛经讲座

闽南佛学院 济群 禅宗自四祖后,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,四祖道信劝人念摩阿般若波罗密(见《指月录·道信传》卷四)。五祖弘忍创东山法门,普劝僧俗读诵《金刚般若波罗密经》(见《六祖

《坛经》记载“七月一日,集徒众曰:吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。法海上座,再拜问曰:和尚入灭之后,衣法当付何人?师曰:吾于大梵寺说法,以至于今,

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

惠能大师,唐代高僧,广东新兴人。大师出生时,有两位梵僧专程来到他的家中,为他取名“惠能”,并道出名字的寓意:“惠,以佛法惠施众生;能,能做佛事。”大师一生艰苦卓绝,正如他的名字一样,充满智慧与传奇。《六祖坛经》记载了六祖大师的重要人生经历和思

弟子发问:《六祖坛经》中讲到“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在”。“无念为宗,无相为体,无住为本” 这两处的念指啥?有啥不同?恳请师父慈悲开示。大寂法师答:意根起念,是妄念纷飞,真如自性起念,是净念相继。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

《六祖坛经》是六祖所说之法,由门人辑录整理而成的一部典籍,是禅宗最为重要的经典之一,也是汉传佛教中唯一被尊为“经”的祖师著述,可谓“汉传佛教本土化的巅峰之作”。《坛经》亦是中华优秀传统文化的瑰宝,更是一部充满生命智慧的无上宝典。

“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,这是《坛经》一开篇,六祖大师开宗明义开示的禅宗核心智慧。这句话简明清晰,但是内涵极其深刻。“菩提自性”,菩提者,人人本具的觉悟之性,也就是佛性。自性,有两种内涵:一个是教下经常讲的遍计所执自性,即认为万事万物的现象背后有真实的体性,这是我们烦恼、痛苦、流浪生死的根源,正是修行般

当一个人想要消灾灭罪时,该怎么做呢?「拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在」,行布施、做好事、造功德,这些都是修福。修福的人得了福报,但是他的罪业还是存在的。那么,要如何才能将罪业消除?虽然可以借由有形的修福报、求功德来将功折罪,但是它能消除的罪业还是有限。佛经里教我们忏悔、认错可以灭罪,发心立愿也可以灭罪,最重要的,必须做

六祖说,善知识,如果想要学佛修行,在家也是可以的,不是必须到寺院中,也不是必须剃发出家。这就为大众解除了学佛等于出家的误解。同时,也给无缘出家专修的学佛者以信心。在家而能如法修行,就像身处东方的污浊世界,但一心向善,同样可以修习善行,见性解脱。如果来到寺院却不认真修行,就像身处西方清净世界,但内心充满污浊,势必

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

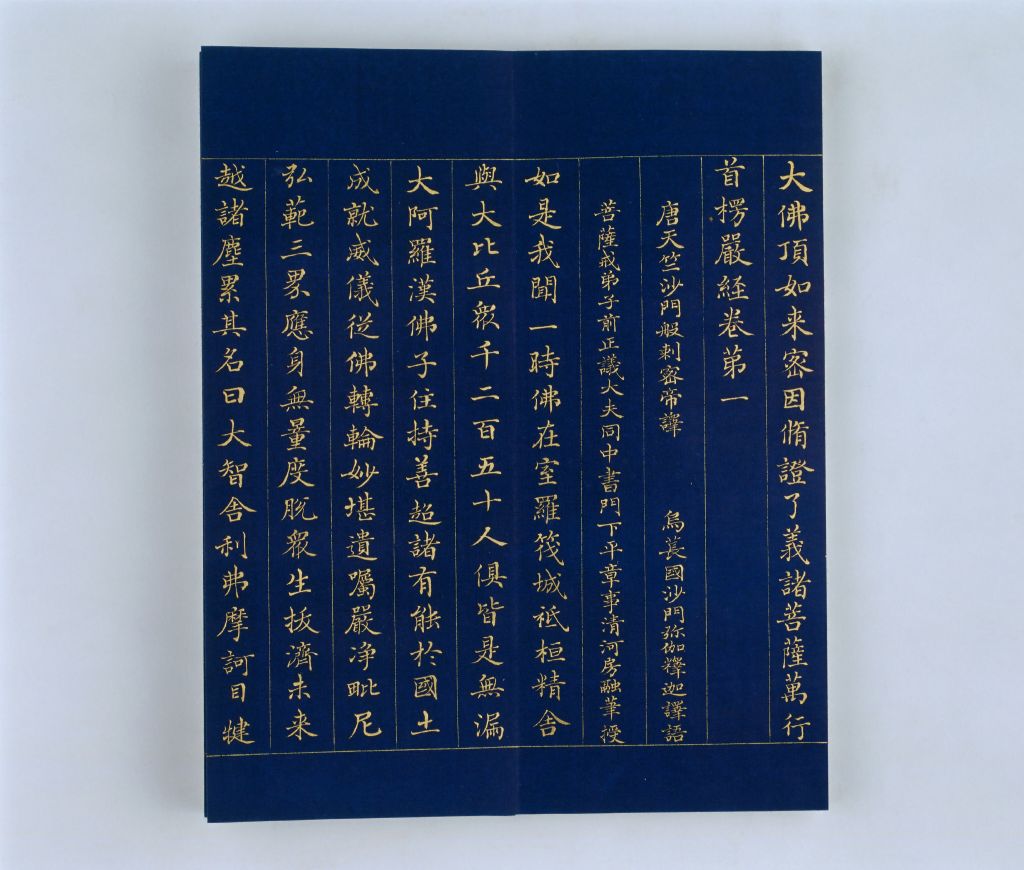

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!