虽然有关《坛经》的各种观点现在并不能完全统一,但《坛经》是由惠能弟子记录整理而成,后虽经多次修改补充,仍基本代表着惠能思想,这却是大致可以确定的。现存的各本《坛经》确实存在着时间越后内容越多的情况:敦煌本约一万二千字,惠昕本约一万四千字,而契嵩本和宗宝本则都超过了二万字。这反映了《坛经》在流传过程中不断被修订补充的事实。但我们认为,不能把后来增加补充的东西都视为是窜改或伪造,而应该联系实际情况作具体的分析。任继愈先生在肯定敦煌本《坛经》史料价值的同时曾指出:“要考虑到,此后的其它版本,成书虽迟,其中包含的思想却可以很早。”[74]我们认为这是对的。不能简单地以本子的先后来判断真伪,不能认为晚出的本子所记载的东西就一定不如先出的本子真实。

举例来说,较早出的敦煌本与惠昕本都有神会将于惠能死后二十年出来定南宗是非的悬记,而较后出的契嵩本与宗宝本则均改为惠能灭度后七十年有二位菩萨东来“建立吾宗”。这种不同的记载只反映了惠能门下传宗的情况,而很难从《坛经》本子的先后上去区别它们的真伪。再如,惠能在广州法性寺会见印宗法师,并说出了“仁者心动”的惊人之语,这虽不见之于敦煌本《坛经》而见之于以后的《坛经》诸本,但它却是先于现存敦煌本《坛经》的王维《六祖能禅师碑铭》[75]或《历代法宝记》中就已有的记载,这显然也不能仅以《坛经》各本的先后来判其真实与虚假。

当然,我们更不能因为现存敦煌本《坛经》经神会或神会弟子整理补充过而认为它一定出自神会一系,因为事实上其中的许多记载与神会门下的传说并不很一致,而这种不一致有时却正好从一个侧面反映出了早期禅宗史料的多元性和《坛经》流变的复杂性,并能帮助我们更全面地把握惠能以及神会等人的思想。例如上述王维的《碑铭》乃是应神会之请而作,其中有印宗法师在南海讲《涅般经》并与惠能论经中大义的一段文字,而敦煌本《坛经》却丝毫没有提及,且敦煌本《坛经》更多地突出了《金刚经》的般若思想。这是否表明神会对惠能兼融中道般若和涅般佛性的思想,在继承发挥时有所偏重呢?再看有关神会见惠能的一段记载。敦煌本《坛经》说,惠能在与神会问答之间批评神会道:“汝自性且不见,敢来弄人。”于是,“神会礼拜,更不敢言。”[76] 此后,惠能便为神会说了一通自心迷悟的道理。而与敦煌本《坛经》差不多同时的《曹溪大师别传》中却说惠能在与神会问答之间便对神会特别器重,至夜,神会又以“佛性无受”之说而深得惠能赞赏,被认为“如智证得真正受三昧”,并因此而密受付嘱。两相对照,显然《别传》的记载更倾向于神会。但与此同时,《别传》的悬记却又另指他人而不提神会,敦煌本《坛经》则不但突出了《金刚经》而与神会的说法相近,并且还添加了神会将不惜身命为南宗争正统的悬记。可见,现存的早期禅宗资料之形成情况是比较复杂的,各种版本的《坛经》之间并不一定就是直线性的联系,很可能有交叉或并存的关系。了解这种复杂的关系对于研究惠能和南宗思想的发展显然都是非常有意义的。

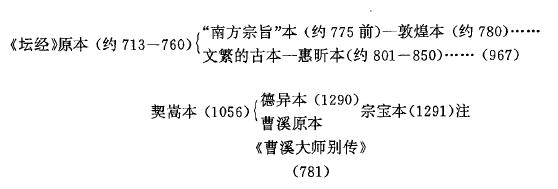

综合以上所说,并结合前面对《坛经》形成与流变的论述,我们试以如下图式来表示我们对《坛经》各本之间相互关系的基本看法:

在上图中,带方框者表示现今不存,实线表示用作底本或比较直接的联系,虚线则表示作为参考或某种可能的联系。

需要说明的是,图表所示的各本《坛经》之间的关系,有的还只是一种推测,尚有待于进一步的研究和新材料的证实。我们这里只是想借此表明:《坛经》在实际流传过程中,由于时间与空间的复杂性,其各种版本之形成,情况也是复杂的,现存各本《坛经》之间并不一定仅是直线关系,晚出的版本所增加的内容,既有可能是后人伪造的,也有可能是来源于较早的传说或记载,因而宜区别对待。我们认为,各种本子在流传过程中不断被修改、增删,这是事实;不同的记载从不同的方面反映了禅宗的发展,这也是事实。我们从各种不同的记载中可以了解到《坛经》随着惠能南宗的发展而发生的演变,反过来也可以从《坛经》的演变中来了解惠能思想的影响及南宗发展的有关情况。各种不同的《坛经》本子的相同记载固然为我们提供了惠能南宗的基本思想,而各种不同的记载有时也从不同的方面反映了惠能南宗的思想,为我们全面把握惠能南宗的思想提供了可作参考的资料。因此,对不同版本的《坛经》内容,我们应该根据具体情况作具体的分析。在分析惠能思想时,以早出的敦煌本《坛经》为主要依据,同时也参考其它各本,这样做是比较恰当的,也是必要的。当然,对惠能及惠能南宗的研究也不能仅局限于《坛经》,其它许多相关的资料和碑铭石刻等也理所当然地应该成为重要的研究参考资料。

从历史上看,《坛经》是惠能南宗的理论旗帜。惠能去世后,其弟子到各地去传播南宗禅法。由于不同的社会生活环境与文化背景等多种原因,惠能南宗很快就形成了神会系、南岳系和青原系等不同的禅系。晚唐至五代,惠能南宗经南岳系和青原系更进一步递嬗演变分化出五家七宗,宋代时,临济宗中又分出黄龙、杨岐二派。五家七宗遍布大江南北,在全国形成巨大规模。虽然各禅系在各自的发展过程中,都逐渐形成了自己独特的禅风和传法谱系,但他们以《坛经》为传法的主要依据则是基本一致的。正如元代僧人德异所说:“一门深入,五派同源,历遍炉锤,规模广大,原其五家纲要,尽出《坛经》”[77]。因此,言简意赅地表达了惠能思想和禅法特色的《坛经》,不但是我们研究惠能思想的主要依据,也是我们了解整个南宗发展不可或缺的重要资料。

[1] 张曼涛主编《现代佛教学术丛刊》第1册《六祖坛经研究论集·本集编辑旨意》,【台湾】 大乘文化出版社1976年版。

[2] 此抄本最初由敦煌当地的名士任子宜1935年于敦煌千佛山之上寺发现并收藏。1943年,北京大学历史学家向达教授去敦煌考古时从任子宜收藏的写经中发现有梵夹式蝶装本一册,凡九十三页,上面抄有四种禅宗文献,其中之一就是《坛经》,此本“不但钞写工整,而且文字少误”(周绍良《敦煌新本六祖坛经·序》)。据考证,大约为五代或宋初的传抄本。因现收藏于敦煌县博物馆(馆藏077号文书),故有“敦博本”之称。

[3] 这个新抄本曾成为1987年在北京召开的“中日第二次佛教学术会议”上的热门话题之一。有关情况,请参见杨曾文在这次会议上递交的学术论文《中日的敦煌禅籍研究和敦博本〈坛经〉、〈南宗定是非论〉等文献的学术价值》,原载《世界宗教研究》1988年第1期,后收入《中日佛教学术会议论文集》一书,中国社会科学出版社1997年5月版。并请参见《敦煌新本六祖坛经》附编(二)《〈坛经〉敦博本的学术价值探讨》,上海古籍出版社1993年版。

[4] 见《伊藤隆寿氏发现之真福寺文库所藏之〈六祖坛经〉之绍介》一书第80页。

[5] 见《世界宗教研究》1988年第1期,并见于《中日佛教学术会议论文集》第104页,或《敦煌新本六祖坛经》第297页。

[6] 日本京都·中文出版社1976年版。

[7] 日本东京·大修馆书店1978年版。

[8] 《〈坛经〉校释》序言,并见于《坛经导读》第39页(巴蜀书社1987年版)。

[9] [48] 田中良昭《坛经典籍研究概史》,载《佛光山国际禅学会议实录》,佛光出版社1990年版。

[10] 《中国禅宗通史》,江苏古籍出版社1993年版,第179页。但学术界也有不同的看法,例如周绍良先生最近就提出了敦煌本《坛经》是“最早原本”,是“唯一的原本”的看法(《敦煌写本坛经原本》第190页,第180页)。

[11] 周绍良先生编的《敦煌写本坛经原本》一书收录了五个写本原件的影印件,可以参考。

[12] [37] 《敦煌新本六祖坛经》第206页,第191页。

[13] 吕●《禅宗──唐代佛家六宗学说略述之三》,见《中国佛学源流略讲》第374页。

[14] 由于禅史记载的不同,也有认为慧忠是弘忍弟子或神会弟子的,但根据都不是很充分。有关他的事迹,请参见《宋高僧传》卷九和《景德传灯录》卷五等。

[15] 台湾学者潘重规先生认为慧忠见到的经人改换的《坛经》与岭南的南宗弟子私人抄写的不容旁人窜改的《坛经》,两者不是一回事,并认为现存的敦煌本《坛经》就是“未经窜改的私人钞本”,“它的接近原本的真实性,似乎是不容怀疑的。”见其编《敦煌坛经新书》的《绪言》,台湾佛陀教育基金会1995年版。

[16] [41] [46] 《中国禅宗通史》第179页,第275~276页,第178页。

[17] 《景德传灯录》卷二十八《南阳慧忠国师语》,《大正藏》第51卷,第437-438页。

[18] 敦煌本《坛经》第四十八节所载的“真假动静偈”中就有“无情无佛种”句。

[19] 《神会语录》第45节。

[20] 见《神会语录》第41节和第45节等。

[21] [22] [26] [27] [76] 见敦煌本《坛经》第17节,第20节,第47节,第38节,第44节。

[23] 印顺法师对此是持肯定态度的,认为“敦煌本──‘坛经传宗’本,是在‘南方宗旨’本上,增补一些传承依约而成的”(《中国禅宗史》,第264页)。

[24] 载《全唐文》卷七一五。

[25] [55] [56] [57] 《荷泽大师神会传》,《近现代著名学者佛学文集·胡适集》第92页,第91页,第92页。

[28] 《菩提达摩南宗定是非论》。

[29] 见《历代法宝记》。

[30] 即使《坛经》所记与神会所说相合,也不能据此就断定是神会伪造了《坛经》而不是神会在宣扬师说。

[31] 见其为参加1997年在澳门召开的“慧能与岭南文化”国际学术研讨会而递交的论文《敦煌本〈坛经〉是否为传授本》,载学术研究杂志社编辑出版的会议论文集《六祖慧能思想研究》。

[32] 郭朋先生据《郡斋读书志》等称此本《坛经》为“唐僧惠昕撰”的有关记载,认为惠昕“当为唐人”(《中国佛教思想史》中卷,1994年版,第406页),故认为“惠昕本在晚唐”(《坛经校释·序言》)。但现在一般大都是依日本学者铃木大拙提出、而由胡适考定的说法,认为此本约改编于967年,为宋初的本子。

[33] [35] [36] [38] [62] 《〈坛经〉考之二》,载《近现代著名学者佛学文集·胡适集》第27页,第25页,第26-27页,第31页,第34页。

[34] 此三本与兴圣寺本相比,内容大同,但略有小异,例如缺少惠能在大庚岭对惠明说“不思善,不思恶”、在法性寺说风幡之动及惠能死后“诏追谥曰大鉴禅师,事具刘禹锡碑”等,请参见《敦煌新本六祖坛经》第191页和289页。

[39] 请参见宇井伯寿的《禅宗史研究》和印顺的《中国禅宗史》等。

[40] 杨曾文曾推测此“很可能就是契嵩本”(《敦煌新本六祖坛经》第293页)。

[42] 请参阅杨曾文《敦煌新本六祖坛经》第296页。

[43] 例如惠昕本第十一门“教示十僧传法门”的内容,在契嵩本中分为第九“法门对示品”和第十“付嘱流通品”两品,但在宗宝本中又合为第十“付嘱品”一品。

[44] 见《坛经校释》所附《重锓〈曹溪原本法宝坛经〉缘起》。

[45] 关于敦煌藏经洞封闭的原因,学术界多主“避难说”,但近年来也有学者提出了新解──“废弃说”,请参阅方广昌文《敦煌藏经洞封闭原因之我见》,载《中国社会科学》1991年第5期。

[47] 周绍良《敦煌新本六祖坛经·序》。

[49] 有关会议的研讨情况,可参阅《“慧能与岭南文化”国际学术讨论会综述》,载《学术研究》(广州)1997年第3期。

[50] 载《论丛:ァジァの文化と思想》(《论丛:亚洲文化与思想》)第4号,ァジァの文化と思想の会,1995年12月。

[51] 张曼涛主编的《现代佛教学术丛刊》(100册)中有《六祖坛经研究论集》、《禅学论文集》(一、二)、《禅宗史实考辨》和《禅宗思想与历史》等五个分册,搜集、汇编了有关这方面的研究论文,并相对集中地反映了中国学者本世纪七十年代前在这方面的研究成果,请参阅。

[52] 胡适最初发表《神会和尚遗集》等禅宗研究新成果时,在国内并没有产生很大的影响,相反却受到了海外学者的关注,有人专门远道来访,对此胡适在1934年还曾有过抱怨。江灿腾的《胡适禅学研究在中国学界的冲突与诤辩》一文(载《现代中国佛教史新论》,台湾净心文教基金会1994年版)对此有专门的分析与评说,可以参考。

[53] 转引自杨曾文编著的《敦煌新本六祖坛经》第196~197页。

[54] 《坛经考之一》,《近现代著名学者佛学文集·胡适集》第17页。

[58] 文载张曼涛主编的《现代佛教学术丛刊》第1册《六祖坛经研究论集》第81页~108页和第109页~141页。另请参阅印顺著《中国禅宗史》第六章。

[59] 周绍良《敦煌写本坛经原本》第190页。

[60] 请参见《〈坛经〉对勘》第166页。

[61] 日本学者伊吹敦认为这一记载是不真实的,是神会一派为提高《坛经》的价值而伪造的。见其论文《敦煌本〈坛经〉是否为传授本》。

[63] 请参见《世界宗教研究》1988年第1期,并见于《中日佛教学术会议论文集》第104页,或《敦煌新本六祖坛经》第297页。

[64] 见《坛经校释》附录。

[65] 周绍良先生则认为,“古本文繁”就是宋郎简《六祖法宝记叙》中所说的“文字鄙俚繁杂”,“并不是指字数或情节多寡的问题”(《敦煌写本坛经原本》第190页)。

[66] 郭朋《坛经校释》序言,第16页。

[67] 《敦煌写本坛经原本》第180页,第190页。周先生还试图从方言、俗语、历史背景等方面来对此加以考定,但读后给人的感觉是,他实际上考定的只是敦煌本为现存各种流通本的“原本”,而并未能确证它就是历史上最古的惠能原本,除外“再没有其他原本”(同书,第180页)。

[68] 请参见杨曾文校写《新敦煌本六祖坛经》第193页。

[69] 《中国禅宗史》第272页。“二次重大的修补”当指“至少已经过‘南方宗旨”、‘坛经传宗’的改补”(同书,第266页)。

[70] 《中国禅宗史》第247页。

[71] 《西夏文〈六祖坛经〉残页译释》,载《世界宗教研究》1993年第3期。

[72] 《中国佛教思想史》(中卷)第407页。这里说的法海本,即指现存的敦煌本。

[73] 楼宇烈的《敦煌本〈坛经〉、〈曹溪大师传〉以及初期禅宗思想》,载《隋唐佛教研究论文集》,三秦出版社1990年版,第85页。

[74] 任继愈:《敦煌坛经写本序》。

[75] 胡适曾推想敦煌本《坛经》的祖本约成于天宝四年(745),而王维的《碑铭》约作于天宝十二年(753),因而认为王维的《碑铭》作于《坛经》已写成之后,所以敦煌本《坛经》不曾提到王维的碑文(请参见《坛经考之二》)。

[77] 《六祖大师法宝坛经序》,见《坛经校释》附录。

来源:《世界宗教研究》1999年第2期

六祖坛经原文

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希 望听闻佛法要义。

时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山,请师出。于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人、儒宗学士三十余人、僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。善知识,且听惠能行由得法事意。

第一 行由品 唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺

释义:那时,六祖大师到宝林寺。韶州府刺史韦琚和他属下一起进山,请大师到城中大梵寺讲堂,为众人讲解佛法。大师上法座。韦刺史及属下三十余人、儒家学士二十余人、僧尼、道、俗共一千多人,大家同时行礼,恳请大师解说佛法精髓。大师告众说:“善知识!能够觉悟的自性,本来清净,只要在日常生活中能够时刻运用这个清净之心,最终可以成佛。

六祖坛经讲解

六祖坛经讲话 星云大师

六祖坛经讲记 达观法师

六祖坛经讲座

闽南佛学院 济群 禅宗自四祖后,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,四祖道信劝人念摩阿般若波罗密(见《指月录·道信传》卷四)。五祖弘忍创东山法门,普劝僧俗读诵《金刚般若波罗密经》(见《六祖

《坛经》记载“七月一日,集徒众曰:吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。法海上座,再拜问曰:和尚入灭之后,衣法当付何人?师曰:吾于大梵寺说法,以至于今,

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

惠能大师,唐代高僧,广东新兴人。大师出生时,有两位梵僧专程来到他的家中,为他取名“惠能”,并道出名字的寓意:“惠,以佛法惠施众生;能,能做佛事。”大师一生艰苦卓绝,正如他的名字一样,充满智慧与传奇。《六祖坛经》记载了六祖大师的重要人生经历和思

弟子发问:《六祖坛经》中讲到“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在”。“无念为宗,无相为体,无住为本” 这两处的念指啥?有啥不同?恳请师父慈悲开示。大寂法师答:意根起念,是妄念纷飞,真如自性起念,是净念相继。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

《六祖坛经》是六祖所说之法,由门人辑录整理而成的一部典籍,是禅宗最为重要的经典之一,也是汉传佛教中唯一被尊为“经”的祖师著述,可谓“汉传佛教本土化的巅峰之作”。《坛经》亦是中华优秀传统文化的瑰宝,更是一部充满生命智慧的无上宝典。

“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,这是《坛经》一开篇,六祖大师开宗明义开示的禅宗核心智慧。这句话简明清晰,但是内涵极其深刻。“菩提自性”,菩提者,人人本具的觉悟之性,也就是佛性。自性,有两种内涵:一个是教下经常讲的遍计所执自性,即认为万事万物的现象背后有真实的体性,这是我们烦恼、痛苦、流浪生死的根源,正是修行般

当一个人想要消灾灭罪时,该怎么做呢?「拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在」,行布施、做好事、造功德,这些都是修福。修福的人得了福报,但是他的罪业还是存在的。那么,要如何才能将罪业消除?虽然可以借由有形的修福报、求功德来将功折罪,但是它能消除的罪业还是有限。佛经里教我们忏悔、认错可以灭罪,发心立愿也可以灭罪,最重要的,必须做

六祖说,善知识,如果想要学佛修行,在家也是可以的,不是必须到寺院中,也不是必须剃发出家。这就为大众解除了学佛等于出家的误解。同时,也给无缘出家专修的学佛者以信心。在家而能如法修行,就像身处东方的污浊世界,但一心向善,同样可以修习善行,见性解脱。如果来到寺院却不认真修行,就像身处西方清净世界,但内心充满污浊,势必

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

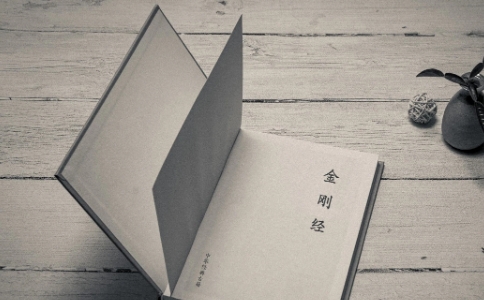

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

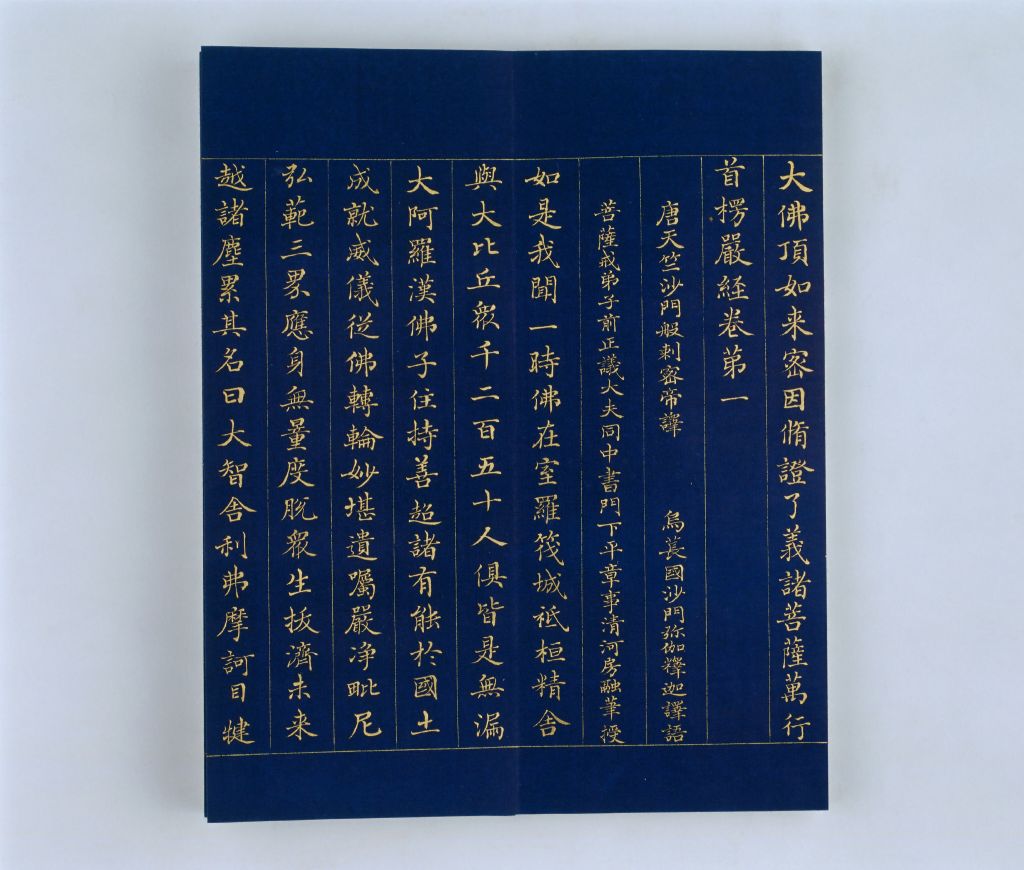

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!