本世纪以来,随着敦煌本《坛经》和其他禅籍的发现,中外学者围绕着《坛经》作了许多研究,并就一些问题展开了非常激烈的争论。《坛经》的作者究竟是谁?《坛经》与惠能思想的关系如何?《坛经》是如何形成并流传的?在《坛经》的流传过程中,其版本有哪些变化?这些变化说明了什么?现存不同版本的《坛经》之间相互关系又怎样?。这些问题曾引起学术界广泛的兴趣和讨论,甚至形成了所谓的“一代学术公案”[1] 。时至今日,中外有关《坛经》的研究成果仍然层出不穷。为了更好地全面把握惠能和禅宗的思想,本文拟对上述有关问题略作讨论,并对围绕《坛经》的若干争论问题略加评析,借以表明自己的一些看法。

据禅史记载,惠能在黄梅得法后回到南方,曾住持曹溪宝林寺,后应韶州刺史韦璩等人的邀请,到韶州大梵寺说法。《坛经》即是其门人将说法的内容记录下来,经汇集整理而编成。

现存各本《坛经》大致都由三个方面的内容组成,一是惠能自述生平,二是惠能开法授戒说般若禅,三是惠能与弟子的问答等。前两个部分的内容大体上是惠能在大梵寺开法的实录,各本《坛经》的出入并不是很大,基本上反映了惠能出身贫苦、黄梅得法、南归传禅的生平事迹以及以空融有、直了心性、顿悟成佛的禅学思想和禅法特色。第三部分,即惠能平时与弟子的问答及临终付嘱等,后出的本子在内容上增加了不少,但考之于禅宗史传中有关惠能弟子的记载,这部分内容基本上也是可信的。

惠能去世后,他的弟子神会北上为南宗争法统,使惠能禅的传播范围不断扩大,《坛经》也随之而流布到中国广大地区。由于惠能弟子众多,在大梵寺听惠能说法者也不少,平时能得到惠能开示的更不在少数,因此,《坛经》形成后,众多的弟子对其各有修订补充当是很自然的事。随着惠能的名声鹊起,南宗门下各禅系在修订补充《坛经》的过程中,进一步抬高惠能或加入有利于自己一系的东西,这也在情理之中。而古时的印刷业不发达,经书的流传往往靠心记手抄,这就难免出现笔误。因此,《坛经》在长期的流传过程中经不断传抄、修订和补充,便逐渐出现了许多不同的版本

在诸多的《坛经》本子中,最为流行的是经元代僧人宗宝改编的本子,它几乎成为明代以后唯一的流通本。但本世纪初敦煌本《坛经》发现以来,人们认识到了不同版本的《坛经》对全面了解惠能及其所创南宗的重要意义,因而对搜寻《坛经》本子的兴趣陡增,在中日两国学者的共同努力下,先后又有一些新的《坛经》本子被发现。例如在日本有大乘寺本、金山天宁寺本和真福寺本等,在中国,八十年代重新发现的一个收藏于敦煌博物馆的敦煌本《坛经》的新抄本[2] ,也引起了中外学者的广泛关注。[3] 直至1997年4月,仍从北京图书馆所藏的敦煌遗书中鉴定出了一件《坛经》的残片,这同样引起了中日学者的很大兴趣。

综观现今存世的《坛经》本子,真可谓五花八门,令人眼花缭乱。日本学者石井修道的“六祖坛经异本系统图”列出了《坛经》的十四种不同的版本 [4]。宇井伯寿在他的《禅宗史研究》一书中则列出了《坛经》近二十种。而中国学者杨曾文在其介绍敦博本《坛经》的文章后面表列的《坛经》本子更是多达近三十种 [5] 。日本学者柳田圣山主编的《六祖坛经诸本集成》一书[6] ,收集了流传于中日两国的十一个不同的《坛经》本,在目前来说,是较为完备的一种。而日本驹泽大学禅宗史研究会编著的《慧能研究》中发表的敦煌本、大乘寺本、兴圣寺本、德异本和宗宝本五本对照的《坛经》[7] ,则体现了对《坛经》研究的新成果。

虽然现存的《坛经》本子很多,但许多只是版本不同而已,内容上并无太大的差异。郭朋先生曾指出:“真正独立的《坛经》本子,仍不外乎敦煌本(法海本)、惠昕本、契嵩本和宗宝本这四种本子;其余的,都不过是这四种本子中的一些不同的翻刻本或传抄本而已。”[8]日本学者田中良昭也曾认为:“目前,《坛经》的版本系统,依驹泽大学禅宗史研究会所刊行之《慧能研究》,约可分为五种:(一)敦煌本,(二)惠昕本,(三)契嵩本,(四)承继敦煌本系古本与契嵩本而再编的德异本,(五)主要承接契嵩本而再编的宗宝本。”[9]

而根据我们的研究,现存《坛经》真正有代表性的其实只有敦煌本、惠昕本和契嵩本三种,因为德异本和宗宝本实际上都是属于契嵩本系统的。但由于宗宝本是明代以来的通行本,所以本文在分析介绍中,仍把它作为一个独立的本子。下面我们就按时间的先后分别对这四个《坛经》本子作一简单的分析,以略示《坛经》版本流变的大致脉络。

现存最早的《坛经》本子即本世纪初发现的敦煌本,全一卷,不分品目。约为780年的写本,其全称为《南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师于韶州大梵寺施法坛经》,后面注明是由“兼受无相戒弘法弟子法海集记”,因而也被称为“法海集本”。一般认为它是“今日能够见到的最早写本,但不一定是最早的流行本”[10] 。这个比较接近《坛经》原本的本子,由日本佛教学者矢吹庆辉在本世纪二十年代从伦敦大英博物馆藏的敦煌卷子中(s5475)发现后影印公布,并经过校订而收入了《大正藏》第48卷。后铃木大拙和公田连太郎又参照兴圣寺藏惠昕本对此作了校订,并将其分五十七节,后被收入了《普慧大藏经》。此后,敦煌本便成为人们研究《坛经》常用的本子。

除此之外,到目前为止,已发现的《坛经》本子,同属敦煌本的还有北京图书馆藏有字79号残片(新编号为“北敦8958号)、冈字48号写本、敦煌博物馆藏077号写本和曾藏于旅顺博物馆、现下落不明(日本龙谷大学图书馆现藏有此本首尾两叶的照片)的写本等四个本子,它们的抄写年代大致是在盛唐至五代之间。[11]

由于敦煌本与元代以来一直通行的宗宝本,从内容至形式都有很大的不同,因而引起了人们对《坛经》研究的重视,学者通过对不同版本的比较,“普遍认识到《坛经》在历史上不是一成不变的,它有一个形成演变的过程,是禅宗历史发展的反映。”[12]。现存的《坛经》文本“带着很浓厚的派别色彩,不可不注意分析”[13]。那么,《坛经》在历史上是如何流传与演变的呢?

从现有的资料来看,现存最早的敦煌本《坛经》距惠能去世也已有近七十年的时间。在敦煌本之前,《坛经》就曾有过被人“改换”的历史。《景德传灯录》卷二十八载《南阳慧忠国师语》中有这样一段话:“吾比游方,多见此色,近尤盛矣。聚却三五百众。目视云汉,云是南方宗旨。把他《坛经》改换,添糅鄙谭,削除圣意,惑乱后徒,岂成言教?苦哉!吾宗丧矣!”慧忠(?~775)作为惠能的弟子[14],曾长期在北方生活,因而也受到了北宗禅的影响,比较注重对经律论的研习,并因此而对南方禅者传道不重视经典的随意说法提出过批评,当他看到经“南方宗旨”改换过《坛经》,马上表示了不满。

如果这记载属实,那么从慧忠的批评可知,在慧忠生前,也就是在惠能以后的五、六十年中间,至少已经有了两个《坛经》本子在流传:一个是慧忠早年见过的本子,另一个就是经“南方宗旨”改换过的本子。关于前者,现在难以确知其详情,有可能就是早期流传的《坛经》原本。[15] 而后一个本子,情况则比较复杂。因为在历史上,神会或神会门下也曾改换过《坛经》。那么,神会门下所传的本子是否就是“南方宗旨”本呢?有人认为,“这个南方本子,当属大树‘南方宗旨’的荷泽禅系所造,也就是今天敦煌本的原型”[16] 。我们认为这还可以再讨论。从慧忠与南方来的禅客的问答中可以了解到,所谓“南方宗旨”是以见闻觉知为佛性的,佛性亦称神性,是离却墙壁瓦石等无情之物而永恒不灭的。“身是无常,其性常也”,“此身即有生灭,心性无始以来未曾生灭”。抛弃无常之身心,使“灵台智性,迥然而去,名为解脱”[17] 。就“南方宗旨”张扬的“无情无佛性”思想而言,与神会“佛性遍一切有情,不遍一切无情”的思想是一致的,这种思想在现存的敦煌本《坛经》中也可以见到。[18] 而《神会语录》中关于佛性无受、“身是妄身”、“梦中被打,为睡身不觉知”[19] 等思想与身性为二、性知痛痒的“南方宗旨”也是相通的,它们都有将身性分别说的倾向。但就“南方宗旨”以佛性为常、以不灭的灵觉之性离无常之身而为解脱的思想而言,却与神会所主张的佛性“不有不无”、“性不离妄”[20] 等是有差异的。而现存敦煌本《坛经》中虽有法身色身相异的思想[21] ,却并没有离却身心为解脱的思想,相反,它强调的是应该“见自色身中三身佛”[22] ,于自色身归依三身佛,这显然与神会思想相近而与“南方宗旨”不合。因此,以“南方宗旨”对《坛经》的改换与神会门下对《坛经》的增删可能并不完全是一回事。那么慧忠所见的“南方宗旨”本是否就是神会门下据以改编的本子呢?就现有资料看,有这种可能,但不能下最后定论。[23]

一般认为,现存的敦煌本《坛经》是法海记录并经神会系整理补充过的本子。关于神会系对《坛经》作了一定的增删后将其作为传宗的凭信或依据,这在史籍中也是早有记载的。卒于828年的韦处厚在为马祖道一的弟子大义禅师所作的《兴福寺内道场供奉大德大义禅师碑铭》中曾述及当时禅宗的四派,在提到神会系时说:“洛者曰会,得总持之印,独曜莹珠,习徒迷真,橘枳变体,竟成《坛经》传宗,优劣详矣。”[24]胡适曾据此提出过《坛经》是神会所作或至少其中的重要部分是神会所作的观点。其实,这里神会门下“竟成《坛经》传宗”的说法,并不是“明说《坛经》是神会门下的习徒所作”[25],而是指神会系利用《坛经》作为传宗付法的依承。这从现存敦煌本《坛经》中也可以找到根据,如其中多次提到,“已后传法,递相教授一卷《坛经》,不失本宗。不禀授《坛经》,非我宗旨。”[26]"无《坛经》禀承,非南宗弟子也。”[27]这都表明神会一系是以《坛经》来取代达摩袈裟作为传法依据的。他们之所以这样做,也可以从当时的历史背景中找到原因。神会在滑台大会上为南宗争正统的主要武器之一就是强调“从上相传,一一皆与达摩袈裟为信”[28]。但他同时又不得不承认“其袈裟今见在韶州”而不在自己身边。惠能的同门智诜的门下正是利用了这一点,宣称袈裟在他们那儿,以示他们为正统[29]。神会没有惠能的“信衣”,如何证明自己是正宗呢?为了给自己寻找新的传承根据,抬出《坛经》以取代袈裟就是很有必要的了。神会一系在“竟成《坛经》传宗”以后,在《坛经》中添加些传宗的内容,并抬高神会,这是很自然的,但这并不意味着从根本上改变《坛经》的基本内容。从现存敦煌本《坛经》的一些记载来看,许多都与神会的思想和神会门下的传说并不一致。对照《神会语录》等,其在思想义趣与风格上也有一定的差异。[30]敦煌本《坛经》所记载的惠能十大弟子,以法海为首,以神会为末,也从一个侧面说明了《坛经》最初是由法海集记的可信性。日本学者伊吹敦最近根据敦煌本中的传授系统跟神会的系统没有任何关系,也对敦煌本《坛经》是神会弟子之间传授秘本的说法提出了质疑,认为敦煌本原本的成立与神会或他的弟子并没有关系,是神会的弟子为确立神会的权威而对所得到的《坛经》原本作了“加写改编”,从而形成了今日所谓的“敦煌本”。[31]

现存的另一个《坛经》本子是惠昕改编于晚唐或宋初的本子[32],故一般称惠昕本,共二卷十一门。胡适称其为“是人间第二最古的《坛经》”[33]。由于它最早是在日本京都崛川兴圣寺发现的,因此又称兴圣寺本。日本大乘寺本、真福寺本和金山天宁寺本等都是它的异抄本。[34]兴圣寺的惠昕本题为《六祖坛经》,前有“依真小师邑州罗秀山惠进禅院沙门惠昕述”的署名之序,序后又有“绍兴二十三年(1153)六月二十日右奉议郎权通判蕲州军州事晁子健谨记”的再刊记。胡适在考证后认为,“可断定惠昕改定二卷十一门是乾德丁卯的事(967)。此本的祖本是十世纪的写本,距离那敦煌写本应该不很远了”[35]。由于从再刊记中可知,晁子健1153年的蕲州刻本所依据的写本为北宋天圣九年(1031)晁迥题字的本子,因而胡适又根据成书于绍兴二十一年(1151)前的南宋晁公武《郡斋读书志》和马端临《文献通考·经籍考》中关于惠昕本《坛经》三卷的记载,推论出在蕲州刻的惠昕二卷十一门本之前,可能早已有一部三卷十六门的惠昕本在社会上流通了。他说:“在1031年到1151年,在这一百二十年之间,惠昕的二卷十一门《坛经》,已被人改换过了,已改成三卷十六门了。那部三卷十六门的惠昕本,我们没见过,不能下确定的推论。但我们可以推测那个本子也许是北宋至和三年(1056)契嵩和尚的改本。……他改定之后,仍用惠昕之名。”[36]胡适此说,可供参考。

但杨曾文近年根据真福寺本《坛经》及其后面周希古写于北宋大中祥符五年(1012)的后叙而提出,“据此可以证明晁公武《郡斋读书志》衢州本及马端临《文献通考·经籍考》转录的说惠昕本《坛经》有三卷十三(六?)门是错的。因周希古为刊行《坛经》写后序的时间早于《郡斋读书志》(1151年自序)问世的时间。……此本《坛经》的原本,比晁子健所据以刻印的写本(天圣九年,公元1031)还早,上距惠昕改定《坛经》才四十五年,可以说更接近惠昕的原本。”[37] 其实杨曾文这里并没有能证明晁公武《郡斋读书志》及马端临《文献通考》中关于惠昕本《坛经》有三卷的说法是错的,也没有能排除胡适的上述假说,因为周希古写的后叙表明此本《坛经》比较早出而更接近惠昕改定的二卷本原本,不等于其后就不会有三卷本《坛经》的出现。当然,胡适的推论假设也有待于史料的进一步验证。

现存的第三个《坛经》本子就是契嵩改编的本子。从宋吏部侍郎郎简为之所作的序中可以推知此本约成书于宋仁宗至和三年(1056)。但序中称契嵩得“曹溪古本,校之,勒成三卷”。而现存的契嵩本只有一卷十品,全称为《六祖大师法宝坛经曹溪原本》,且是明代的本子。因此,中外学者也有不称其为契嵩本,而称其为“明藏本”或“曹溪原本”的。但由于“明藏本”并非只有一种,明版大藏经本也有南藏本与北藏本的不同,因而以“明藏本”来指称《坛经》本子,实际上容易造成混乱,例如胡适认为“明藏本即是契嵩改本”[38],而印顺法师《中国禅宗史》中所说的“明藏本”却是指宗宝本;同样,印顺法师和日本学者宇井伯寿等沿用“曹溪原本”[39]之称,这似也不是最佳,因为现在学术界正在讨论《坛经》最早的“原本”或“祖本”等问题,而现存的契嵩改编本已基本可以肯定并不是《坛经》的“原本”。因此,为了避免不必要的误解,也为了叙述上的方便,我们将因郭朋先生等的说法,仍称此本为契嵩本,尽管其可能已不是契嵩改编本的原貌。[40]

契嵩“勒成三卷”的《坛经》本子现虽已不存,但除了上述的“曹溪原本”之外,现还有一种“德异本”,正文与“曹溪原本”一样,也是一卷十品,但附记略有不同。从德异为之所作的序来看,其刊行于元至元二十七年(1290),在日本有经高丽传入的元延佑三年(1316)的刻本,故又称“延佑本”。德异在《六祖大师法宝坛经序》(作于元至元二十七年)中说:“惜乎《坛经》为后人节略太多,不见六祖大全之旨。德异幼年,尝见古本。自后遍求三十余载,近得通上人寻到全文,遂刊于吴中休休禅庵。”据此则可知,在元至元年间,社会上流传着一种“为后人节略太多”的《坛经》本子,是否就是惠昕嫌“古本文繁”而作的改编本,不能下断语,但有这种可能。而德异从通上人处得到的早年曾见到过的“古本”,则有可能就是契嵩的改编本。德异在刊行古本时是否作过改动,现不能确知,若未作增删,则所谓的“德异本”也就可能就是契嵩本。

最后就是通行的元代的宗宝本,题名《六祖大师法宝坛经》。从内容上看,宗宝本与德异本一样,都属于契嵩改编本这个系统。据宗宝的跋文,此本刊行于至元辛卯(1291),是取当时流行的三种不同的《坛经》本子校雠而成的,因见“三本不同,互有得失”,遂“取其本校雠。讹者正之,略者详之,复增入弟子请益机缘,庶几学者得尽曹溪之旨”。印顺法师曾认为,宗宝本主要是依据了德异本,其刊行的实际时间也要更晚一些[41]。由于德异本有可能是契嵩本的再刊本,而宗宝本与德异本内容基本相同,通行的宗宝本前又都有德异的序,因而宗宝本所用的底本也就可能是契嵩本[42]。宗宝本与现存的契嵩本(“曹溪原本”或“德异本”)一样,也是一卷十品,虽然品目不完全一样,但内容大致相同,只是在内容的编排上略有改动。从比较中可以推论,宗宝所校雠的三个本子中可能也包括了惠昕本。[43]明清之际的王起隆曾依据“曹溪原本”而对宗宝本大加攻击,认为它“窜易颠倒,增减删改,大背谬于原本”[44]。但在诸本《坛经》中,宗宝的改编本仍然最为流行。

民国时期普慧大藏经刊行会曾刊印了以上四种《坛经》本子的合编本,郭朋先生的《〈坛经〉对勘》即是以此为底本。笔者日前在金陵刻经处看到他们正在重印《普慧藏》。

六祖坛经原文

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希 望听闻佛法要义。

时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山,请师出。于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人、儒宗学士三十余人、僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。善知识,且听惠能行由得法事意。

第一 行由品 唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺

释义:那时,六祖大师到宝林寺。韶州府刺史韦琚和他属下一起进山,请大师到城中大梵寺讲堂,为众人讲解佛法。大师上法座。韦刺史及属下三十余人、儒家学士二十余人、僧尼、道、俗共一千多人,大家同时行礼,恳请大师解说佛法精髓。大师告众说:“善知识!能够觉悟的自性,本来清净,只要在日常生活中能够时刻运用这个清净之心,最终可以成佛。

六祖坛经讲解

六祖坛经讲话 星云大师

六祖坛经讲记 达观法师

六祖坛经讲座

闽南佛学院 济群 禅宗自四祖后,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,四祖道信劝人念摩阿般若波罗密(见《指月录·道信传》卷四)。五祖弘忍创东山法门,普劝僧俗读诵《金刚般若波罗密经》(见《六祖

《坛经》记载“七月一日,集徒众曰:吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。法海上座,再拜问曰:和尚入灭之后,衣法当付何人?师曰:吾于大梵寺说法,以至于今,

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

惠能大师,唐代高僧,广东新兴人。大师出生时,有两位梵僧专程来到他的家中,为他取名“惠能”,并道出名字的寓意:“惠,以佛法惠施众生;能,能做佛事。”大师一生艰苦卓绝,正如他的名字一样,充满智慧与传奇。《六祖坛经》记载了六祖大师的重要人生经历和思

弟子发问:《六祖坛经》中讲到“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在”。“无念为宗,无相为体,无住为本” 这两处的念指啥?有啥不同?恳请师父慈悲开示。大寂法师答:意根起念,是妄念纷飞,真如自性起念,是净念相继。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

《六祖坛经》是六祖所说之法,由门人辑录整理而成的一部典籍,是禅宗最为重要的经典之一,也是汉传佛教中唯一被尊为“经”的祖师著述,可谓“汉传佛教本土化的巅峰之作”。《坛经》亦是中华优秀传统文化的瑰宝,更是一部充满生命智慧的无上宝典。

“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,这是《坛经》一开篇,六祖大师开宗明义开示的禅宗核心智慧。这句话简明清晰,但是内涵极其深刻。“菩提自性”,菩提者,人人本具的觉悟之性,也就是佛性。自性,有两种内涵:一个是教下经常讲的遍计所执自性,即认为万事万物的现象背后有真实的体性,这是我们烦恼、痛苦、流浪生死的根源,正是修行般

当一个人想要消灾灭罪时,该怎么做呢?「拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在」,行布施、做好事、造功德,这些都是修福。修福的人得了福报,但是他的罪业还是存在的。那么,要如何才能将罪业消除?虽然可以借由有形的修福报、求功德来将功折罪,但是它能消除的罪业还是有限。佛经里教我们忏悔、认错可以灭罪,发心立愿也可以灭罪,最重要的,必须做

六祖说,善知识,如果想要学佛修行,在家也是可以的,不是必须到寺院中,也不是必须剃发出家。这就为大众解除了学佛等于出家的误解。同时,也给无缘出家专修的学佛者以信心。在家而能如法修行,就像身处东方的污浊世界,但一心向善,同样可以修习善行,见性解脱。如果来到寺院却不认真修行,就像身处西方清净世界,但内心充满污浊,势必

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

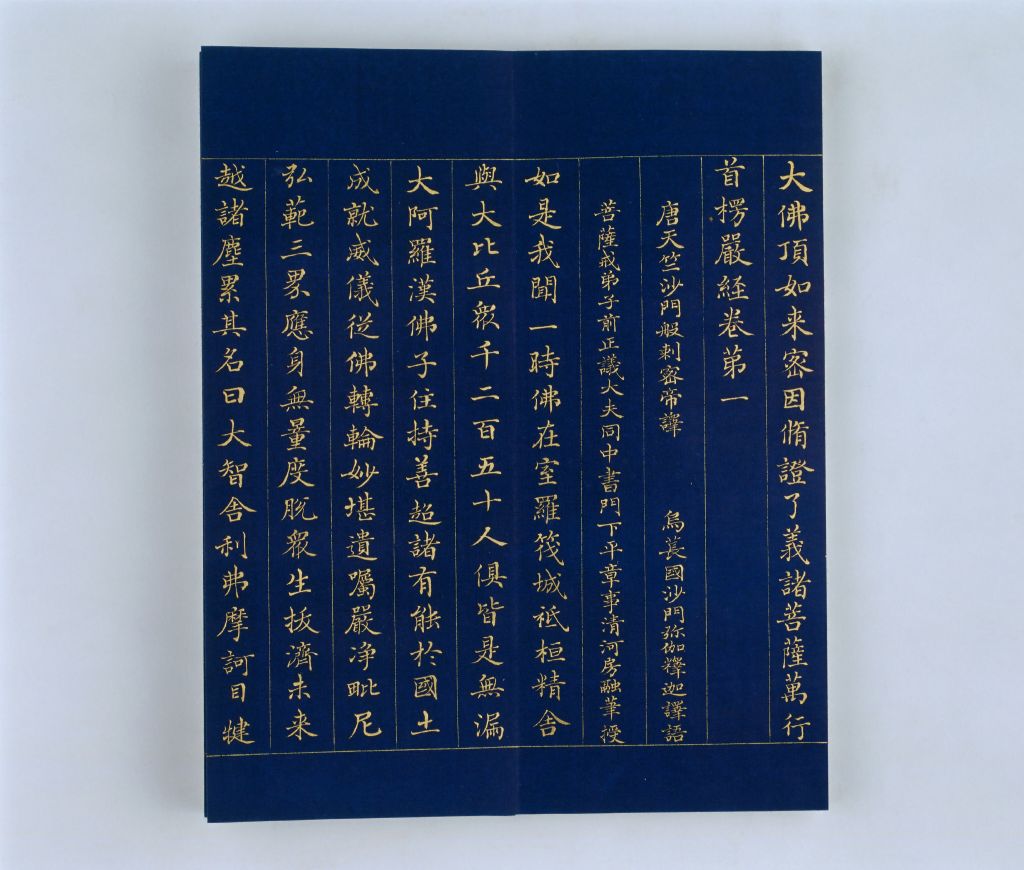

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!