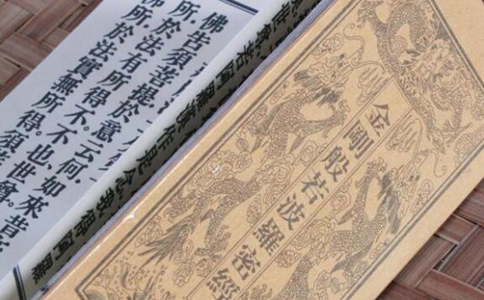

佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(注音版)

边地疑城第四十

边(biān)地(dì)疑(yí)城(chéng)第(dì)四(sì)十(shí)

佛(fó)告(gào)慈(cí)氏(shì)。若(ruò)有(yǒu)众(zhòng)生(shēng)。以(yǐ)疑(yí)惑(huò)心(xīn)修(xiū)诸(zhū)功(gōng)德(dé)。愿(yuàn)生(shēng)彼(bǐ)国(guó)。不(bù)了(liǎo)佛(fó)智(zhì)。不(bù)思(sī)议(yì)智(zhì)。不(bù)可(kě)称(chēng)智(zhì)。大(dà)乘(shèng)广(guǎng)智(zhì)。无(wú)等(děng)无(wú)伦(lún)最(zuì)上(shàng)胜(shèng)智(zhì)。于(yú)此(cǐ)诸(zhū)智(zhì)疑(yí)惑(huò)不(bú)信(xìn)。犹(yóu)信(xìn)罪(zuì)福(fú)。修(xiū)习(xí)善(shàn)本(běn)。愿(yuàn)生(shēng)其(qí)国(guó)。复(fù)有(yǒu)众(zhòng)生(shēng)。积(jī)集(jí)善(shàn)根(gēn)。希(xī)求(qiú)佛(fó)智(zhì)。普(pǔ)遍(biàn)智(zhì)。无(wú)等(děng)智(zhì)。威(wēi)德(dé)广(guǎng)大(dà)不(bù)思(sī)议(yì)智(zhì)。于(yú)自(zì)善(shàn)根(gēn)。不(bù)能(néng)生(shēng)信(xìn)。故(gù)于(yú)往(wǎng)生(shēng)清(qīng)净(jìng)佛(fó)国(guó)。意(yì)志(zhì)犹(yóu)豫(yù)。无(wú)所(suǒ)专(zhuān)据(jù)。然(rán)犹(yóu)续(xù)念(niàn)不(bù)绝(jué)。结(jié)其(qí)善(shàn)愿(yuàn)为(wéi)本(běn)。续(xù)得(dé)往(wǎng)生(shēng)。是(shì)诸(zhū)人(rén)等(děng)。以(yǐ)此(cǐ)因(yīn)缘(yuán)虽(suī)生(shēng)彼(bǐ)国(guó)。不(bù)能(néng)前(qián)至(zhì)无(wú)量(liàng)寿(shòu)所(suǒ)。道(dào)止(zhǐ)佛(fó)国(guó)界(jiè)边(biān)。七(qī)宝(bǎo)城(chéng)中(zhōng)。佛(fó)不(bù)使(shǐ)尔(ěr)。身(shēn)行(xíng)所(suǒ)作(zuò)。心(xīn)自(zì)趣(qù)向(xiàng)。亦(yì)有(yǒu)宝(bǎo)池(chí)莲(lián)华(huā)。自(zì)然(rán)受(shòu)身(shēn)。饮(yǐn)食(shí)快(kuài)乐(lè)。如(rú)忉(dāo)利(lì)天(tiān)。于(yú)其(qí)城(chéng)中(zhōng)。不(bù)能(néng)得(dé)出(chū)。所(suǒ)居(jū)舍(shě)宅(zhái)在(zài)地(dì)。不(bù)能(néng)随(suí)意(yì)高(gāo)大(dà)。于(yú)五(wǔ)百(bǎi)岁(suì)。常(cháng)不(bú)见(jiàn)佛(fó)。不(bù)闻(wén)经(jīng)法(fǎ)。不(bú)见(jiàn)菩(pú)萨(sà)声(shēng)闻(wén)圣(shèng)众(zhòng)。其(qí)人(rén)智(zhì)慧(huì)不(bù)明(míng)。知(zhī)经(jīng)复(fù)少(shǎo)。心(xīn)不(bù)开(kāi)解(jiě)。意(yì)不(bù)欢(huān)乐(lè)。是(shì)故(gù)于(yú)彼(bǐ)谓(wèi)之(zhī)胎(tāi)生(shēng)。若(ruò)有(yǒu)众(zhòng)生(shēng)。明(míng)信(xìn)佛(fó)智(zhì)。乃(nǎi)至(zhì)胜(shèng)智(zhì)。断(duàn)除(chú)疑(yí)惑(huò)。信(xìn)己(jǐ)善(shàn)根(gēn)。作(zuò)诸(zhū)功(gōng)德(dé)。至(zhì)心(xīn)回(huí)向(xiàng)。皆(jiē)于(yú)七(qī)宝(bǎo)华(huā)中(zhōng)自(zì)然(rán)化(huà)生(shēng)。跏(jiā)趺(fū)而(ér)坐(zuò)。须(xū)臾(yú)之(zhī)顷(qǐng)。身(shēn)相(xiàng)光(guāng)明(míng)。智(zhì)慧(huì)功(gōng)德(dé)。如(rú)诸(zhū)菩(pú)萨(sà)。具(jù)足(zú)成(chéng)就(jiù)。弥(mí)勒(lè)当(dāng)知(zhī)。彼(bǐ)化(huà)生(shēng)者(zhě)。智(zhì)慧(huì)胜(shèng)故(gù)。其(qí)胎(tāi)生(shēng)者(zhě)。五(wǔ)百(bǎi)岁(suì)中(zhōng)。不(bú)见(jiàn)三(sān)宝(bǎo)。不(bù)知(zhī)菩(pú)萨(sà)法(fǎ)式(shì)。不(bù)得(dé)修(xiū)习(xí)功(gōng)德(dé)。无(wú)因(yīn)奉(fèng)事(shì)无(wú)量(liàng)寿(shòu)佛(fó)。当(dāng)知(zhī)此(cǐ)人(rén)。宿(sù)世(shì)之(zhī)时(shí)。无(wú)有(yǒu)智(zhì)慧(huì)。疑(yí)惑(huò)所(suǒ)致(zhì)。

《佛说大乘无量寿经》全文完整注音版。

我闻如是,一时,佛住王舍城,耆阇崛山中。与大比丘众万二千人俱,一切大圣,神通已达。其名曰,尊者了本际,尊者正愿,尊者正语,尊者大号,尊者仁贤,尊者离垢,尊者名闻,尊者善实,尊者具足,尊者牛王,尊者优楼频螺迦叶,尊者伽耶迦叶,尊者那提迦叶,

(一)法会圣众我亲自听见佛是这样说的。那时候,释迦牟尼佛住在的王舍城的耆阇崛山中,与他住在一起的有大比丘僧一万二千人。这些声闻弟子都修得了神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通的六种神通。他们以侨陈如长老、舍利弗长老、大目犍连长老、迦叶长老、阿难长老等为在座诸位的上首。还有普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨以

法会圣众第一。【原文】如是我闻。一时佛在王舍城耆阇崛山中,与大比丘众万二千人俱。一切大圣,神通已达。其名曰:尊者憍陈如、尊者舍利弗、尊者大目犍连、尊者迦叶、尊者阿难等,而为上首。又有普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨,及贤劫中一切菩萨,皆来集会。

印光大师常说:“佛法从恭敬中求,一分恭敬,得一分利益;十分恭敬,得十分利益。”所以我们知道,学佛想获得佛法真实的利益,一定要作个恭恭敬敬的好学生、好弟子,也就是“依教奉行”。我们断烦恼的方法是什么?首先要将这部《无量寿经》熟读三千遍,而且是不间断、不夹杂。等经文熟透了,再去求解。最后是实行。读经的目的,就

本书《大乘无量寿经》乃近代夏莲居居士会集《无量寿经》汉、魏、吴、唐、宋五种原译,广撷精要,圆摄众妙,汇成《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经》,为《无量寿经》中最善之经本。

作者撰写《大乘无量寿经解》后,又著此本《大乘无量寿经白话解》,何以故?作者于本书前言中说:“今生幸遇这个无上宝典—《大乘无量寿经》,感恩不已,是以一注再注,愿一切有缘人同沾真实之利。”据作者在京弟子在后记中说:“此本《白话解》乃黄念祖居士未竟之作。写此注解时提出三个指标:(一)不是把《大经解》翻成白话,而是在讲授《大经解

我亲自听佛这样说:那时,释迦牟尼佛住在王舍城附近的耆阁崛山中,与诸多的大比丘僧共一千二百五十人在一起。这些大比丘僧都是众所周知的佛的声闻大弟子,他们中间,憍陈如尊者、大目犍连尊者、舍利弗尊者、迦叶尊者、阿难尊者等人都是上首弟子。另外,普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨以及现在贤劫中的一切菩萨,也来汇聚一堂。

1、有境界,用这个境界来熏陶自己,激励自己。得到清净心。去掉无始劫来的杂念。消业障,得佛加持。2、老师时时在教自己,找老法师得打开机器,这个不用:自己随口就来,随时随地地就来教自己了,哈哈,随身携带。

阿弥陀佛!尊敬的法师您好!弟子想请教法师《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经》和《无量寿经》有什么不同?假如在家有时间应选哪一本念?请法师开示指点!

净土宗必读经典之一,既是“净土五经一论”中的一经,也是与《阿弥陀经》《观无量寿经》合称“净土三经”的一经。净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据,可谓是净土宗修法的最佳导航,也是究竟方便兼而有之难得的法门。

弟子请问:1 、《无量寿经》三辈往生皆有发菩提心这一条,这里的菩提心是通途的菩提心,还是净土的菩提心?2 、印祖文钞中斥王龙舒:王氏死执三辈即九品。印祖这里所说无量寿经三辈和观经的九品不一定是对应的。如果《无量寿经》三辈所说菩提心是通途菩提心……

现存大乘经论中,关于阿弥陀佛及其净土的典籍,有统计共200部,约占大乘经论的三分之一。其中,影响最大的是《无量寿经》《阿弥陀经》《观无量寿经》及《无量寿经论》,合称“三经一论”。阿弥陀佛,梵文amitbha,意译为无量,另外还有一梵文称amita^yus,意译为无

《无量寿经》二卷,又名《大无量寿经》、《大经》或《双卷经》。共有十多种译本,以三国魏国康僧铠所译为通行本。经中说,古代有国王听佛说法出家为僧,名号法藏,曾经发下四十八个庄严佛土、利乐众生的愿望,说是:“十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,

这部《无量寿经》主要解释阿弥陀佛及西方极乐世界的由来。据这部经讲,过去很久很久以前,有一个国王,他听佛说法之后,发愿修行,便抛弃了王位,出家当了沙门,起名叫法藏。法藏比丘发了48个大愿,这48个大愿可分为三类:一、摄法身愿;二、摄净土愿;三、摄众生愿。所谓摄法身愿,是指在这些愿中,法藏比丘发誓如果自己能成佛,--定要庄严佛

《无量寿经》全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》,是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据。《无量寿经》为净土群经纲要,东来最早,译本最多。自汉迄宋,共有12种译本。

又名《大无量寿经》,简称《大经》、《双卷经》等,净土宗三经之一。三国魏康僧铠译。二卷。该经主要解释阿弥陀佛及西方极乐世界的由来。

现存大乘经论中,关于阿弥陀佛及其净土的典籍,有统计共200部,约占大乘经论的三分之一。其中,影响最大的是《无量寿经》《阿弥陀经》《观无量寿经》及《无量寿经论》,合称“三经一论”。阿弥陀佛,梵文amitbha,意译为无量,另外还有一梵文称amita^yus,意译为无量寿。因为“无量寿”即是“阿弥陀”的意译,所以在过去的许多研究中,西方净土

《佛说无量寿经》是净土宗根本三经之一,简称《无量寿经》,又称《大经》《双卷经》《两卷无量寿经》《大无量寿经》等。一般学术界认为,该经在一至二世纪的印度贵霜王朝时流行于犍陀罗地区。在中国,该经于三国时期由康僧铠译出,共2卷。相传此经前后有汉译12种,除康僧铠译本外,现存的异译本有5种。

居士问:《无量寿经》中邪定聚与正定聚如何辨别,有什么区别?一如法师答:这是《无量寿经》下半卷讲到的,《无量寿经》里面讲,我们信愿念佛必入正定聚。什么叫正定聚?正定聚就是修这个法,决定往上走,直到成佛为止,不会退转,不会倒转,不会迷惑颠倒,这叫正定。

首先,六祖慧能是因为《金刚经》入佛门,又因为经中“应无所住,而生其心”一句而大彻大悟,成为禅宗的六祖。其次,六祖慧能的禅法依据的就是般若法门,提出禅门修行的三大纲领。“善知识,我此法门,从上以来先立无念为宗,无相为体,无住为本。

《楞严经》,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。佛教经典,唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。《楞严经》有三大宗旨:(1)悟本性,本

《金刚经》共有6种译本,现今通行的,为鸠摩罗什的译本:(1)后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》。(2)元魏菩提流支所译的《金刚般若波罗蜜经》。(3)南朝陈真谛所译的《金刚般若波罗蜜经》。(4)隋朝达摩笈多所译的《金刚能断般若波罗蜜经》。

所有的经典都是开智慧的。《华严经》有八十一卷。里面的思想内容非常深奥,不是像我们这些末法时代业障深重的众生所能够理解的。《华严经》是教导你圆融。什么叫圆融?事跟理要圆融。我们修行,很多人执著事,然后到理上不圆融。佛法讲中道,中道是不偏于任何一边,是绝

第一次讲功德:在依法出生分第八,三千大千世界七宝以用布施,还不如受持《金刚经》乃至四句偈多。三千大千世界七宝:数量很重要。这个是第一次。第二次讲功德:在无为福胜分第十一,有多少三千大千世界呢?以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施所得到

善信问:顶礼师父!阿弥陀佛!《法华经》说“佛种从缘起”有点不理解。觉火法师开示:众生有佛性犹如矿中有金,要成佛也要好助缘,种子才能启发出来。学佛成佛都是有因有缘的,我们修行就是在开矿。阿弥陀佛!

在《悲华经》、《妙法莲华经》等经典中很多都是以芬陀利花作为经题的,用来比喻此经的清净、无染和广大。在由僧叡著的《妙法莲华经·后序》中描述道,莲花在诸花之中最胜。花尚未敷则名为屈摩罗,敷而将要落则名为迦摩罗,当它处中盛时则名为芬陀利。没有敷喻二

《涅槃经》又称《大本涅槃经》、《大涅槃经》。“涅槃”的意思是“消灭烦恼火焰,达到觉悟状态”。本经是四大部之一,说明佛身常住不灭,涅槃常乐我净;宣称“一切众生悉有佛性”一阐提和声闻、辟支佛均得成佛。全经共分13品:寿命品、金刚身品、名字功德品、如来

全称《维摩诘所说经》,另称《不可思议解脱经》、《维摩诘经》。后秦鸠摩罗什译,三卷十四品。主要内容是,叙述毗耶离城居士维摩,十分富有,深通大乘佛法。

苏辙在苏门三杰中被称为“小苏”,是苏轼的弟弟。他熟读《楞严经》,并有相当深厚的佛法修证功夫,他写有一首叫《春尽》的诗:“春风过尽百花空,燕坐笙箫起灭中。树影连天开翠幕,鸟声入耳当歌童。《楞严》十卷几回读,法酒三升是客同。试问邻僧行乞在,何人闲暇

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!