黛螺顶,是五台山历史悠久,闻名遐迩,别具一格的一座古刹。黛螺顶,始名青峰,寺宇初名佛顶庵,明万历二十年到清代乾隆十五年,曾名大螺顶,乾隆十五年改名为黛螺顶,一直沿续至今。

黛螺顶是五台山历史悠久,闻名遐尔,别具一格的一座古刹。历史上依次名为青峰顶、佛顶庵、大螺顶、黛螺顶。

明代释镇澄《清凉山志》卷第七、第九,“异众感通,松说苦空”有记载道:“唐释法念,栖禅青峰,庵南,有大松若舍,可蔽风雨。法念尝坐其间,若昧不昧,见僧作老比丘形,说苦空法。既寤,乃闻秋声瑟瑟,不胜其悲,因呼为苦空垒。古碑犹存。”青峰即黛螺顶,庵,即小庙。唐代有僧人释法念,在此修行,并有小庙。

根据《清凉山志》的记载,黛螺顶的历史从唐代就开始了。黛螺顶山门背后现存明万历二十年仲秋的石碑也有记载:“……乳峰状若旋螺,圆净可爱,俗呼为大螺顶,志曰青峰是也,……传载古有神木,比丘法念,栖托于此。”

黛螺顶的后殿大雄宝殿前,今有一松一柏,松在北,柏在南,围粗一丈,俏拔挺立,直入蓝天,这就是乾隆皇帝诗中的“阶下千年不老松”,即唐朝僧人法念的修行处,寺内的古松见证了黛螺顶的历史。

黛螺顶始建寺,是在唐朝,唐朝具体那一年还待进一步考证。明释镇澄所作《清凉山志》是研究五台山佛教的重要历史史籍,它全面记述了五台山的自然地理、景物特点、寺庙沿革、僧尼传略、圣地特产乃至神话传说和僧俗人等对五台山名胜古迹的诗词歌赋,特别是对五台山的佛教活动、僧俗交往、文化交流的记载,是我们今天研究五台山佛教的重要依据,具有权威性。“松说苦空”,记载了唐比丘法念在青峰顶建庵,大松树下修禅悟道的过程。再根据寺内保存完好的明万历年间的石碑记载,以及大雄宝殿前的“千年不老松”,均证明黛螺顶的历史应从唐朝算起。

黛螺顶,始名青峰,寺宇初名佛顶庵,明万历二十年(1592)到清代乾隆十五年(1750),曾名大螺顶,乾隆十五年改名为黛螺顶,一直沿续至今。寺内山门后立有的两块石碑:一块立于明万历二十年仲秋,上书“五台山重建佛顶庵碑记”;另一块立于清康熙岁次辛未仲秋,上书“青峰顶造像建亭记”,对黛螺顶有较详细的记述,名称的演变以及明成化年间重建,明万历年间、清康熙年间、乾隆五十一年都曾重修皆有一一记载。

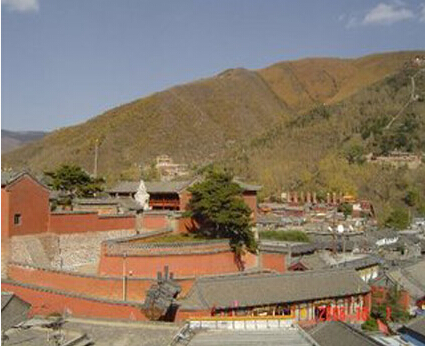

黛螺顶,是五台山东台顶延伸下来的一个小小的山峰,垂直高度只有400米。但站在清水河谷仰望,那坐落于高处与该山峰同名的黛螺顶古刹,相当于一幢130多层高的摩天大厦,也是够高危的了,要想登顶,绝非举足之劳。所以攀登之前,有必要按自身条件从三条途径中首选其一。要步行,右有新路,左有古道。新路,系1991年修,全长108米,净宽2.2米,全部用五台山青石铺成,共有1080级台阶,起名叫“大智路”。关于这路名和台阶的级数,都与佛教常识有点关联。

要至黛螺顶,必登大智路,大智路青石辅成,全程共计1080个台阶。登上大智路,烦恼顿消,登顶之后就看到了黛螺顶的牌楼,石狮和山门了。黛螺顶坐东向西,占地近27000平方米,有殿堂房屋50余间。殿建构筑华美雅致,布局严谨规整,中轴线上依次为牌楼、天王殿、旃檀殿、五方文殊殿、大雄宝殿。与其他寺院不同的是本寺有一座旃檀殿和一座五方文殊殿,天王殿供奉的是弥陀菩萨,后面是韦驮菩萨,左右为四大天王。

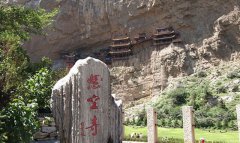

距今已有1500多年的悬空寺,在山西省浑源县城南四公里恒山金龙峡的半崖峭壁间。始建于北魏太和十五年,是国内现存唯一的佛、道、儒“三教合一”的独特寺庙。悬空寺原名玄空寺,又名崇虚寺。现供人们游览观光的建筑主要是明、清遗物,该寺历代均予重修。悬空寺

山东庆云海岛金山寺位于山东省庆云县汾水王村西,隋代即有。该寺院建筑宏伟,大殿禅堂10余排,占地千余亩,僧侣众多,有骑着毛驴关山门之说。寺门之东即为汾水镇,居两水交汇处,乃水旱码头,游者香客络绎不绝,商贾云集,日进斗金。《金史·地理志》尚有记载。

河南洛阳白马寺位于河南省洛阳老城以东12公里处,创建于东汉永平十一年(68年),为中国第一古刹,世界著名伽蓝,是佛教传入中国后兴建的第一座寺院,有中国佛教的祖庭和释源之称。现存的遗址古

扶风县法门寺,又称法云寺,位于炎帝故里、青铜器之乡宝鸡市。地处宝鸡市扶风县法门镇。东距西安市110公里,西距宝鸡市90公里。 始建于东汉末年恒灵年间,距今约有1700多年历史,有关中塔庙始

恒山悬空寺又名玄空寺,位于山西省浑源县,距大同市约65公里。位于恒山金龙峡西侧翠屏峰的峭壁间,素有悬空寺,半天高,三根马尾空中吊的俚语,以如临深渊的险峻而著称。是国内仅存的佛、道、

武汉归元寺又名归元禅寺,武汉佛教四大丛林之一,位于武汉市汉阳翠微街西端。国家AAAA级景点,全国重点佛教寺院,是湖北省佛教协会和武汉市佛教协会的所在地,也是湖北省重点文物保护单位及著

雷音寺位于甘肃省临夏州永靖县盐锅峡镇小茨村黄河和湟水河的交汇处,整个建筑坐南朝北,依山取势,寺院重迭,以集中、紧凑、高雅著称。设计以中轴线展开,横向左右对称,逐次延伸、升高、平地、高台浑然一体。寺院显得非常庄重宏伟、气势非凡。

红螺寺风光欣赏 历史沿革 寺院胜景 当今住持 法务法事 交通通讯 [历史沿革] 红螺寺,位于北京市怀柔区城北5公里的红螺山南麓,为历代佛教圣地,也是京华气功的发源地。始建于东晋永和四年(公

东林寺,位于江西省九江市庐山,始建于384年,为东晋著名高僧慧远所建。因处于西林寺以东,故名。慧远在东林寺主持30余年,集聚沙门上千人,罗致中外学僧123人结白莲社,译佛经、著教义、同修净土之业,成为佛门净土宗(又称莲宗)的始祖。

历史沿革 寺院胜景 当今住持 法务法事 交通通讯 [历史沿革] 南山寺,位于海南省三亚市,据史志所载,三亚南山即菩萨长居之补怛洛迦,有大光明山之称,故琼州历来即有观音出巡南海之说。南山侧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!