紫柏大师与憨山大师都是晚明佛教复兴运动中具有重要社会影响的佛教高僧。在晚明佛教四大师中,紫柏与憨山具有相近的性情与宗教关怀,是典型的以出世身做入世事业的禅门尊宿。通观两大师一生行履,可以发现他们一方面对佛教,尤其是禅宗内部的弊端有着深深的忧虑,并进行了卓有成效的整顿;另一方面,出于佛教无缘大慈、同体大悲的菩萨情怀,积极投入晚明佛教经世与救世运动中。他们的这些作为当时的教内外引起了很大的争议,并因此而有牢狱之灾,性情刚烈的紫柏大师竟因此而坐化狱中。

紫柏大师与憨山大师有着深厚的友情,紫柏比憨山长三岁。万历十四年(1586年)相互仰慕已久的两大师相遇于山东莱州牢山之脚的即墨城中,他们“是夜一见,大欢笑,……留旬日,心相应。”憨山大师的弟子福微说他们“牢山一见,谊足千古矣。” 而在万历十八年(1590年)二人在都门西郊的慈寿寺中为刻藏、续灯、振曹溪等事“尝对谈四十昼夜,不交睫。”万历二十三年(1595年)憨山大师被诬以私创寺院罪羁系牢狱时,紫柏因远在天池(今江西九江),不能救援德清,随许诵《法华经》百部,冀德清不死。同年十一月,紫柏候憨山于南京下关旅泊庵,嘱托后事于憨山。万历二十八年(1600年)神宗搜刮民脂民膏的矿税政策给各地带来深重的灾难,对民众疾苦深怀同情的紫柏大师痛心的坦言:“老憨不归,则我出世一大负;矿税不止,则我救世一大负;传灯未续,则我慧命一大负。释此三负,当不复走往舍城矣。”紫柏大师对释儒道三教不存偏见,能抱一种宽广的胸怀平等对待,时人尝言:“(紫柏)不以释迦压孔老,不以内典废子史,于佛法中不以宗压教,不以性废相,不以贤首废天台。”正是因为有这种阔达的襟怀,紫柏大师才能出入三教,融会世出世法。

憨山大师年十二,投南京报恩寺,意欲出家,住持西林见他聪颖,让他在诵读佛经的同时,不废儒道经典。憨山在十四岁时,学《法华经》,三月就能背诵。十七岁时,宣讲《四书》,“一时童子,推无过者。”憨山大师既是一位热心社会救济事业的禅僧,又是一个学识渊博的义僧。他一生中都在不断的从事于儒释道三教汇合工作。他以佛教的观点注释儒家与道家的著述,写了相当多价值很高的诠释性著作。像《观老庄影响论》、《道德经解》、《庄子内篇注》以及《大学直解》、《中庸直解》、《大学纲目决疑》等,在晚明教内外,都有很大的影响。憨山大师曾说:“为学有三要,所谓不知春秋,不能涉世;不精老庄,不能忘世;不参禅,不能出世。此三者,经世出世之学备矣,缺一则偏,缺二则隘,三者无一而称人者,则肖之而已。”

比较紫柏大师的“平生三大负”与憨山大师的“为学三要”,可以发现两者的出发点有所差异,前者是紫柏大师对自己的鞭策与要求,后者既是憨山大师的自勉,又真实的反映了晚明佛教界对当时思想领域的一种自觉与认识。但两者共同点还是显而易见的,那就是二者都表现了对传统上不为或少为佛教僧侣们关注的“世法”的重视。紫柏大师的“三大负”中,第一负为救护德清,这一要求既可以认为是紫柏出于私人友情,挽救法友的一种自发愿望,又可以看作是维系佛教慧命的一种壮举,还可界定为间接参与了当时的政治斗争。前两个理由容易理解,我们来看第三个推断。紫柏与德清都是属于当时神宗立储角逐中的正统派,都支持册立皇长子朱长洛为太子。但神宗意欲立其崇爱的郑贵妃之子朱长洵,这就是万历期间闹得沸沸扬扬的“争国本”事件。德清的被逮,表面上是私建寺院,实际上与神宗对其生母慈圣皇太后发泄私愤有关,德清与紫柏都曾经得到这位信佛的皇太后的褒奖,而这位太后在立储问题上又处处袒护皇长子朱长洛,反对废长立幼,并对神宗施压,神宗甚为不满,母子关系一直处在紧张之中。抓捕德清,把他流放岭南,实质上是间接抗议皇太后之举。紫柏的救护德清,也是这种政治斗争的曲折反映。万历三十一(1603)年,朝中官僚倾轧牵涉到紫柏大师,非常凑巧的是他的一封书信成为他定罪的把柄。锦衣卫在搜查一位与紫柏大师有着交往的医生沈令誉家时,发现了一封紫柏大师给他的信件。信中说:“牢山海印之复,为圣母保护圣躬香火。今毁寺戍清,是伤圣母之慈,防皇上之孝也。”御史康丕扬见此信件后,如获至宝,即抓捕在京郊西山潭柘寺的紫柏大师。

如果说紫柏大师救护德清与救世之间关系还不是很明显的话,则他第二负就异常清楚了。神宗以贪财著称,矿税政策的推行在万历时期造成极大的社会恶果。神宗派往各地的宫廷太监借开矿之名为非作歹,祸害无穷。史载:“中使四出……而奸人假开矿之名,盛传横索民财,陵轹州县。……富家巨族,则诬以盗矿;良田美宅,则指以为下有矿脉。率役围捕,辱及妇女,甚至断人手足投之长江。其酷虐如此。帝纵不问。”万历二十八(1600)年,南康太守吴宝秀因拒绝纳矿税而被捕入狱,其妻愤投鬟死。紫柏大师闻之此事,叹息道:“良两千石为民请命死,其妻自且不免,时事至此乎?”遂只身冒险入都,营救吴宝秀。紫柏大师的第二大负就在此种情况下发出的。矿税政策是神宗一意孤行所为,围绕着此一政策的施行与废除,在朝中争议很大。摄于神宗的淫威,朝中相当多的阁僚们对此只能听之任之,不敢与神宗作对。在这种情况下,即使是朝中官吏挺身而出,挽救百姓于水火就已经难能可贵了。紫柏大师为一介僧人,却以极大的热情投身于入世的社会拯救事业中,这更加突出其不同非凡的人格与救世情怀。从当时的形势上看,紫柏大师的这一初衷与行为在教内与教外都受到了质疑。而执政者更是以此为理由,判大师违犯国法。负责审判紫柏的锦衣卫绨帅就拿出冠冕堂皇的理由质问紫柏大师道:“你是个高僧,如何不在深山修行?缘何来京城中,交接士夫,干预公事?”

紫柏大师的第三大负,是维系佛教慧命之举。紫柏大师具有强烈的振兴佛法的使命感,因而一生都在从事于佛教正本清源的工作。修明代禅宗灯录是其一生的宏愿,但此一任务由于大师的突然圆寂而没能完成。纵然如此,在紫柏的牵头与斡旋下,《嘉兴藏》的雕刻得以延续下来,而且受到紫柏大师舍身弘法精神的感召,《嘉兴藏》虽几经挫折,还是在清顺治二年最终完成。一定程度上实现了紫柏大师的遗愿。

憨山大师的“为学三要”固然有对自己鞭策与激励之意,但其重点显然是要回应晚明时期三教合一的大趋势。中国佛教发展到宋明,尤其是晚明,由于心学的刺激,儒佛交涉使得佛教界大量注释儒家与道家的经典,与魏晋时期的“格义”现象相反,此时佛家用佛教的思想诠释儒道思想,儒家的《周易》、《四书》,道家的《老子》、《庄子》无不成为佛教“诱儒入佛”(智旭大师语)的教材。《春秋》是儒家六经之一,是一部“令乱臣罪子惧”而长于治人的儒家基本经典。在中国佛教史上,对《春秋》倾入如此大精力者,仅为一见。憨山大师的置《春秋》为“三要”之首的态度,一方面希望在乱世之秋,“以春秋左氏之法,究心于忠臣孝子之实”。表达自己出世不忘世间忠孝之义的一贯立场;另一方面也表现了他对儒家学说具有的圆融与整合立场。纵观憨山大师一生,从在五台山的组织“祈嗣法会”到恢复曹溪寺院,都表现了他很强的处世组织与抉择能力,对《春秋》这部儒家治世书来说,憨山大师真正做到了“学以致用”。晚明道家学说曾经得到了极大的社会关注,这与晚明复杂动荡的社会环境有直接的关系。晚明“隐士”与“山人”群体在士人中占有很大的比例,他们韬光养晦,不屑与庸人为伍,反映了对世态炎凉的消极反抗精神。憨山大师的《观老庄影响论》曾得到紫柏大师的高度称赞。憨山大师对于老庄思想中的忘世精神给予了高度的关注,显然是有感而发,绝非无的放矢。诠释老庄是为处于焦虑与“无根”状态中而难于自拔却又不愿意出世的士人提供一个缓冲精神压力的参照系,对于疏解士人的心理负担显然是有益的。憨山大师曾以佛教的立场,对儒释道三教进行过判定。按照他的说法,儒教是人乘,道教是天乘,只有佛才能超凡入圣,入最高层次。所以“三学”中“禅”虽然排在最后,但应属最高境界。但这里的“出世”与传统中世人对佛教作为“出世”的消极印象已有很大的差异。因为虽然是“出世”,但是经过了“春秋”与“老庄”洗礼过的“出世”,因而“出世”、“忘世”却又能够积极的“入世”,以出世之身做一番入世之事业,是此时“出世”者的内在要求。时人曾有莲池之慈、紫柏之猛、憨山之侠的比喻,是有道理的。“猛”与“侠”都显现了与人们认佛教为“空”的巨大差别。这是晚明佛教的一大特色,是佛教在晚明进一步世俗化的集中表现。

从紫柏大师的“三大负”与憨山大师的“三学”中,我们可以清晰的发现晚明佛教复兴运动中鲜明的救世主义特征。这是中国佛教发展史上影响深远的一次改革与尝试,近代佛教的发轫者杨文会居士曾经总结自己的为学经历:“鄙人初学佛法,私淑莲池、憨山;推而上之,宗贤首、清凉;再溯其源,则宗马鸣、龙树。”紫柏大师曾极力批驳认为佛教消极避世的观点,坚持世法与出世法的统一。其本人以“断发如断头”的勇猛精神坚持正义,他的罹难不仅是为了弘扬佛法,更是为了淑世救人。憨山大师在流放岭南时,恰逢当地天灾,他不顾自己的囚徒之身,带领弟子们收埋饿殍,按抚百姓。他曾说:“丈夫处世,既不能振纲领,尽人伦……即当为法王忠臣,慈父孝子。”他的中兴曹溪,使六祖法脉得以延续,实现了在紫柏大师身前希望与他共振祖庭的遗愿。

晚明佛教复兴运动突显了维续佛教慧命的紧迫感,紫柏大师云游南北,复兴佛教寺庙十五所,引导了大批居士参与《嘉兴藏》的开刻,为佛教的继续发展提供了坚实的版本与经典依据,对扭转晚明禅宗以悟废修的作风有重要的现实意义。他大力倡导佛教经世的思想对近代的人间(生)佛教运动的形成有开新风之功。紫柏大师勇猛精进的人格形象与弘法护教的舍己忘身精神成为中国佛教淑世意识的经典象征。憨山大师的中兴曹溪之功是晚明佛教复兴运动中最为重要的事件之一,他不计个人恩怨,劝善好施,引导社会风气,显示了晚明佛教在当时的社会氛围中不可忽视的作用。他的“为学三要”目标既是对中国佛教三教合一趋势的理论总结,又对后世中国佛教进一步开拓提供了颇富启发意义的指南。从这方面来看,如果说紫柏大师的“三大负”着眼于当时的特定历史事件,具有典型的实践性品格的话,那么憨山大师“为学三要”就更倾向于理论上的前瞻性与指导性。在精神实质上,二者是晚明佛教复兴运动中的必然产物,是完全一致的。憨山大师与紫柏大师都以实际行动践履了自己的诺言。是晚明佛教复兴运动中照亮黑暗夜空中两颗璀璨耀眼的明星。晚明著名居士学者钱谦益曾说:“(憨山)大师与紫柏尊者,皆以英雄不出世之资,当狮弦绝响之候,舍身为法,一车两轮。……昔人叹中峰辍席,不知道隐何方,又言楚石、季潭而后,拈花一枝几熄。由今观之,不归于紫柏、憨山,而谁归乎?”的确,紫柏大师与憨山大师在强调佛法修持与佛教慧命维系的同时,都把出世与入世紧密结合在一起,展示了佛教在晚明复兴运动中出现的新变化,预示着中国佛教发展中即将突破传统消极应世,被动接受现实的陈旧观念,进入一个担当着重要社会角色的新时期。这一过程由于明朝政权的武断干预而受到挫折,紫柏大师的罹难与憨山大师的流放打断了其正常发展,使得轰轰烈烈的佛教复兴逐渐趋于冷寂;而明政权的崩溃也宣告了晚明佛教复兴的彻底瓦解。直到近代由太虚大师倡导的人间佛教运动才使这一湮没三百多年的佛教救世运动的火种重新点燃。太虚大师本人对晚明佛教复兴运动赞不绝口:“晚明之世,儒者讲学大盛,佛教亦并时兴起。教有雪浪、交光、云栖、幽溪、明昱诸师,禅有紫柏、憨山、博山、永觉、三峰诸师,复有周海门、袁中郎、曾凤仪、钱牧斋诸居士,皆宗说两通,道观双流,各就所得,著书立说。法运之盛,唐以来未曾有也。逮灵峰澫益师,尤在后起,所托既高,契悟深远……禅教律密,无不该括,教义宜可复唐代之盛矣”。太虚大师的人间佛教运动的鼓吹,尤其有鉴于晚清佛教已经蜕变为一种专为“死人的宗教”,而大力着手传统佛教的改革,“教理、教制、教产”三大革命的提出对近代佛教的进一步人间化起到了推波助澜的作用,而太虚大师的这一理念与紫柏、憨山大师是完全一致的。所以,从这一方面讲,紫柏大师的“三大负”与憨山大师的“为学三要”对后世的意义就更为巨大了。

五十五卷。明·憨山德清撰,侍者福善录,通炯编辑,刘起相重校。又称《憨山老人梦游集》。为憨山德清语录的集大成本。收在《禅宗全书》第五十一册、《万续藏》第一二七册。作者德清,晚年号憨山老人。与云栖盐宏、紫柏真可、蜀益智旭等三人被称为明季四大师。治学范围极广博。除佛教经论之注疏外,另有关于《老子》、《庄子》、《中庸》等书之注解。

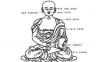

当脑筋清楚,体力充沛的时候,最适合打坐,最好养成每天固定的时间打坐,例如早上早些起床,晚上洗完澡睡前各坐一次,每次至少十五至二十分钟,如能坐到半小时至一两小时更佳。

迦叶二十八传至达摩,达摩五传至曹溪六祖六祖后派列五家。六祖传青原思祖,思传南岳石头迁祖,迁传药山俨祖,俨传云岩晟祖,晟传洞山良价禅师,价传曹山本寂禅师,后人尊为曹洞宗。又石头传天皇悟祖,悟传龙潭信祖,信传德山鉴祖,鉴传雪峰存祖,存传云门文偃禅师,曰云门宗。

明州天童景德寺语录 侍者 祖日 编 山门天童大解脱门。豁开衲僧自己。透乾坤无表里。虽然万古清风八面来。前楼后阁玲珑起。 佛殿。黄金妙相。驴腮马嘴。咦。贼是小人智过君子。 方丈。横一丈竖一丈。文殊维摩隔壁抓痒。卓柱杖云。尽大地人不钓自上。 至法座前

禅宗经典有哪些?《大般若经》是佛教经典。全称《大般若波罗蜜多经》,简称《般若经》。为宣说诸法皆空之义的大乘般若类经典的汇编。唐玄奘译。600卷,包括般若系16种经典(即十六会)。其中第二会(《二万五千颂般若》)、第四会(《八千颂般若》)和第九会(《金刚般若》)为般若经的基本思想,大概成书于公元前1世纪左右,其他各会是在以后几个世纪中成书的。一般认为最早出现于南印度,以后传播到西、北印度,在贵霜王朝时广为流行。梵本多数仍存。

我国著名高僧虚云大师,是禅门巨匠,是禅宗史上极为罕见的大器之人,是我国佛教继惠能大师后又一位伟大的觉者。虚云大师生于1840年,示寂于1959年,世寿120岁,僧腊101年。虚云身受禅门五宗法脉,即:沩仰宗七世、法眼宗八世、云门宗十二世、临济宗四十三世、曹洞宗四十七世。虚云喜禅,他晚年对弟子说:“余于初出家后,自审根器,当从行门人,故习苦行,

临济宗为禅宗南宗五家之一,由希运禅师住持宜丰黄檗寺时暂露端倪。从曹溪的六祖惠能,历南岳、马祖、百丈、黄檗,一直到临济的义玄,于临济禅院举扬一家,后世称为临济宗。义玄是惠能的六世法孙。又临济六世孙为石霜之圆禅师。圆禅师以后分杨岐派、黄龙派。

打坐是一种养生健身法。闭目盘膝而坐,调整气息出入,手放在一定位置上,不想任何事情。打坐又叫“盘坐”、“静坐”。道教中的一种基本修练方式。在佛教中叫“禅坐”或“禅定”,是佛教禅宗必修的。盘坐又分自然盘和双盘、单盘。打坐既可养身延寿,又可开智增慧。在中华武术修炼中,打坐也是一种修炼内功,涵养心性,增强意力的途径。打坐的特点是“静”,“久静则滞,久动则疲”。因此,打坐结束后,要活动筋骨,如:打拳、舞剑、踢毽、自我按摩等等,做到“动静结合”。

释迦牟尼佛→初祖摩诃迦叶→二祖阿难尊者(中经二十八代至)→西天二十九祖东土初祖达摩大师→二祖慧可大师→三祖僧璨大师→四祖道信大师→五祖弘忍大师→六祖慧能大师→南狱怀让禅师→马祖道一禅师→黄辟希运禅师→临济宗第一代临济义玄法师(中经四十二代至)→虚云古岩禅师→净慧本宗禅师→寂仁常毅禅师→四十六代义辉寂月

问:静坐如何入定?入定后应如何?答:静坐是静坐,入定是入定。入定是佛家、道家专有名称,看你要修哪一禅定,百千法门,各有不同。“定”字本身的意义就是把一个东西定住,念头像一颗钉子钉住,像一颗珠子放在那里,珠子是活动的,把它定住,摆在一个中心点,专一不动。

有一位沙弥,满怀疑惑地向无名禅师问道:「禅师,您说学佛的人要发菩提心普度众生,但如果是一个坏人,他已经失去做人的条件,那就不是人了,既然不是人,还要度他吗?」无名禅师没有立刻回答,只是拿起笔来,在纸上写了一个「我」字,但字是反写,如同印章上的刻

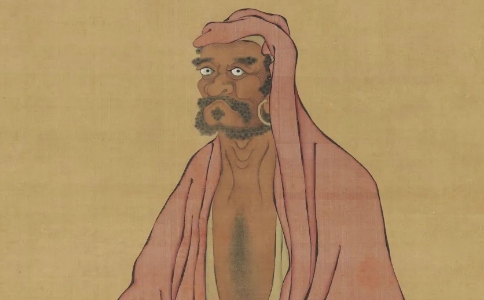

达摩祖师早年辞别祖塔,跨越重重大洋,抵达中国。于是有了历史上非常著名的与武帝论功德的对话。梁武帝问达摩:“朕即位以来,造寺、写经、度僧,不可胜计,有何功德?”达摩祖师答言:“实无功德。”梁武帝又问:“何以无功德?”达摩祖师云:“此但人天小果有

大慧宗杲禅师座下有一位道谦禅师,跟大慧宗杲禅师学禅很多年,每天用功很认真,但是十几年没有成长,非常焦虑,大慧宗杲禅师就让他到长沙去给张浚居士送信。道谦禅师就更加烦恼,不愿意去。但是老和尚吩咐了,他又不能违逆,于是就把烦恼跟同参道友说了,其中一位

曾经有位老修行,独自住在深山的小茅棚里,对自己的修行还算满意,自喻“三十年不冒烟”。就是说已经三十年不生烦恼了。有一天来了一群牧童,叽叽喳喳地,非常热闹。老修行在蒲团上打坐,也不理睬他们。小孩子们调皮,有的去拉老修行的手,有的去动老修行的腿,

古代有一位饱读诗书的学者决意前往南海拜访南隐禅师,同时寻求禅的道理。南隐禅师见到有客人来,准备了茶水招待学者。南隐禅师将茶水倒入杯中,一直倒到茶水都满出来,南隐禅师还继续倒。学者见状吓了一跳,着急地阻止南隐禅师:“南隐禅师,茶水都满出来了,别再

道明禅师问一僧人:“最近离开了什么地方?”那僧人便大喝一声。道明说:“老僧受你这一喝。”僧人又喝叫一声。道明说:“三喝四喝后做什么?”僧人无言应对。

荣西禅师(1141-1215),日本佛教临济宗的初祖。荣西为研究禅法,两度入宋,参谒天台山万年寺虚庵怀敞禅师,承袭临济宗黄龙派的法脉,而后发展成日本禅宗的主流。日本禅宗虽早于奈良时代即开始流传,但并不兴盛,真正独立成宗,造成广大影响者,首推荣西禅师所开

当你已经通晓道理与修行的理路,也已经知道如何教化众生,亦即理、教都圆备了。此时,就可了解诸法与诸法之间的所有法相,其实是全归于平等的。

只要有正觉的心,本性自然而显露。只要我们有正觉的心,那一切妄念就像一灯能照千年暗一样,只要我们有正觉的心,所有的业障、往昔所造的种种恶业全部熄灭。

以拥有的欲求看待现前心所对应的是心外求解决苦的方法,借由对苦觉知而生的离苦心去透过佛法所对苦的诠释,同时也觉悟苦而真的求出离,却不是暂时或是只单单对外求解决。哪怕是对外求解决也是需要对以往心所依、行为所做思维和转变,更何况要真的离苦求解脱。

学佛吃素是为了长养我们的慈悲心,但是葱蒜韭菜都是植物,为什么不能吃?葱蒜韭菜属于五辛,又曰五荤,指五种辛味之蔬菜。

“刹那”是日常生活中常用到的词汇,在名家笔下浪漫又深刻。如白居易的:“恨僧祇长,欢荣刹那促。”又如朱自清的“要体会的是刹那间的人生,不是上下古今东西南北的全人生!”

临济禅师云游至金牛禅师处时,金牛禅师一看到临济禅师,就把禅杖横过去挡住门,临济禅师用手敲打禅杖三下,然后回头就往禅堂里的首座位置上坐下。

南塔光涌禅师初参仰山禅师时,仰山问他:“你来做什么?”光涌答:“来拜见禅师。”仰山又问:“见到了禅师吗?”

石巩慧藏禅师问西堂智藏禅师:「汝还解捉得虚空么?」西堂云:「捉得。」师云:「作么生捉?」堂以手撮虚空。师云:「作么生恁么捉虚空。」

在一座藏经楼上(图书馆),有一禅者在里面从不看经,每日只管打坐,于是管理藏经楼的藏主(图书馆馆长)就问道: “大德每天打坐,为何不看经呢?”

龙潭崇信禅师一日问曰:“某自到来,不蒙指示心要?”天皇道悟禅师曰:“自汝到来,吾未尝不指汝心要。”

有一天,沩山和仰山师徒一起去放牛。沩山指一指牛群,问:“这里面有菩萨吗?”仰山回答:“有。”

漳州罗汉院守仁禅师。泉州永春人也。初参净慧,后回故郡。止东安兴教寺上方院。僧问:“如何是祖师西来的意。”师曰:“即今是什么意。”

原始佛教也叫“早期佛教”、“初期佛教”。从释迦牟尼领导创立佛教到形成部派佛教之前的佛教总称。主要教义是五蕴、十二因缘、四谛、八正道等。佛教典籍第一次结集是这一时期的重大事件。此时教团较统一,比丘持戒较严,基本上以乞食为生。传播地区主要在古印

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!