人们经常认为佛教仅仅只与人的头脑和心灵的经历有关系,因此被排除在社会契约或社会责任之外。在这篇短文中,我想表达的观点是,不管其他的佛教教义如何看待这个问题,对于《妙法莲华经》或遵循这一传统的人而言,上述提法是不正确的。《妙法莲华经》中的教义和故事完全支持佛教徒入世为人类的尊严、自由、环保以及世界和平而工作。

在《妙法莲华经》里有许多故事和教义可以支持该论点。例如,我们可以审视这样一个事实,即实际上《妙法莲华经》中所有的著名寓言都是关于普通人如何救助另一些普通人出离普通灾难的故事——一位父亲救子于着火的房屋;一位医生挽救中毒的孩子;另一位父亲巧妙地帮助孩子战胜因缺乏自信造成的困境;一位富人通过暗地里提供珠宝从而帮助朋友出离窘境;等等。或者,我们可以想想该经的重点,即释迦牟尼佛的世界,一个在许多方面并不完美但是却适合我们修菩萨行的地方。或者我们可以看看《妙法莲华经》第二十五品观世音菩萨普门品中有关慈悲的含义。

在此,我不打算解释上述内容或者其他内容,我只是想与大家分享《妙法莲华经》第十五品中的故事,并且简要地讨论它对于我们以及当今世界的重要性。

为了理解第十五品,我们首先简单回顾一下第十一品。在第十一品开头,一尊高大壮美的佛塔从地下涌出,飘浮在释迦牟尼佛以及聚集在佛面前的大众上方,从佛塔中飘出一个声音,赞美释迦牟尼佛教导《妙法莲华经》。这个佛塔属于久远以前的一位佛——多宝佛。当他还是一位菩萨的时候,他发愿将乘佛塔来赞颂在未来继续传授《妙法莲华经》的人。大乐说菩萨对此感到非常惊讶,因为他觉得佛塔里面应该只有佛舍利。所以,大乐说菩萨和其他在场的人都想看到多宝佛的整个身体。但是释迦牟尼解释道,多宝佛对于想看到其身体的人有一个要求,那就是,现在的佛,即释迦牟尼佛,必须召集十方世界的所有诸佛。大乐说菩萨回答说,当然我们大家都愿意瞻仰十方世界的所有诸佛。 于是,在经过了一些必要的准备之后,释迦牟尼佛从其两眉之间的白毫相中发出一道光,向外发出邀请。

很快,这些释迦牟尼佛的分身佛开始陆续到来。由于此世界不足以容纳所有到来的佛和菩萨,甚至仅仅来自东方的佛、菩萨都无法全部容纳,大家做了一些调整。之后出现了十分有趣的一幕,释迦牟尼走到空中的多宝佛的佛塔前,打开塔门,多宝佛邀请他进入塔中,与自己并排而坐,意味着过去佛与现在佛、过去教义与现在教义的统一。

在第十二品、十三品、十四品中分别发生了很多事情,当然也讲述了许多故事,第十五品里,这些来自其他世界佛和菩萨到了该回去的时候。这时候有一群来自其他世界的菩萨走到释迦牟尼佛面前。他们对于释迦牟尼佛必须在这个娑婆世界成佛表示同情,因为他们认为,在此娑婆世界拯救众生尤其困难,他们主动要求留下来帮助他。但是释迦牟尼坚定地说:“谢谢,但是不必了,这里有许多我们自己的菩萨。”

在这个时候,大地震动,裂开一道口子,从里面涌出很多菩萨,数不胜数。弥勒菩萨十分震惊,想知道这些菩萨从哪里来,谁为他们说法。释迦牟尼解释说,这些菩萨一直居住在地下,而为他们说法的人正是他自己。

弥勒菩萨认为这不可思议:任何人都无法相信,因为释迦牟尼传法时间不长,怎么可能教授出这么多菩萨呢,而且将他们隐藏得这么好,任何人都不知道。“这就好比,”他说,“一位25岁的年轻人声称自己有个100岁的儿子一样,没有人会相信的!”

第十五品就是以这个问题结尾的,第十六品将对这个问题作出解答,讲述释迦牟尼佛的久远生命。

这些从地下涌出的数不胜数的菩萨是谁呢?这正是故事的奇怪和精彩之处:你们也许还不了解这一点,但是这些从地下涌出的菩萨正是你们自己!如果不是包含了那些普普通通、现在和未来行菩萨道的男男女女,地球上根本无法有这么大数量的菩萨,来保证佛法在世间的存续。

在有些佛经中,“菩萨”一词是一个头衔,一个高果位的标记。但是在《妙法莲华经》中,“菩萨”是指一位正在成为佛的人,其行为表现出觉醒的佛的智慧。它是一种行为,而不仅仅是一个标记。

它还表示你们具有拯救世界的力量,从拯救坐在你们身边的人开始吧!你是非常重要的,你此生的所作所为对于整个宇宙来讲都是异常重要的!

释迦牟尼仍然是我们的佛,是这个苦难世界的佛。但是他曾经也是一个普通人,经历了死亡和火葬,他的舍利被分开放进了佛塔。从此,他的生命依靠地球上的菩萨从事佛的工作而延续下来。佛通过化身在他的菩?萨——?我们的身体中依然存在。因此我们必须为了彼此、为了整个世界而成为菩萨。成为一个属于这个世界并为之服务的菩萨,意味着承担起自己的社会责任,承担起对世界环境的责任,承担起对整个世界及其生物环境的责任。

《妙法莲华经》无法给予我们针对这个娑婆世界种种疾病的具体药方。经文成书于公元前1世纪左右,公元5世纪才被翻译成汉语。这些经文明确大胆地指出生命的重要性以及在世间修菩萨行的重要性。

《妙法莲华经》也没有告诉我们哪些关怀和问题是我们自己的。21世纪所面临的问题数量多、范围广、类型复杂,任何人无法独自解决。但是不管我们是否受到以下问题的困扰:全球化导致的传统价值观和种族的毁灭、地球大气污染、全球变暖、一些国家试图控制邻国的霸权行为、世界范围的军备竞赛、贫富悬殊的快速加大、不断增加的艾滋病传染带来的恐慌,等等,在《妙法莲华经》中,佛教传统要求我们用我们可以做到的方法为世界的局部带来和平,从而为全世界和平做出贡献。

当然,《妙法莲华经》第十五品仅仅讲述了一个古老的佛经故事,你们当中有人愿意去相信它,或者身体力行地去做些什么,那么我们,以及整个世界,是会变得好起来的。

《妙法莲华经》简称《法华经》,共七卷二十八品,是佛陀释迦牟尼晚年说教,明示不分贫富贵贱、人人皆可成佛。全经虽是以《方便品》和《如来寿量品》为中心,但二十八的品目次第排列并不是杂乱无章,而是依照序、正、流通的三分法及声闻菩萨信解与行果之递进而循序演进的。

妙法莲华经译文

以下教法是我亲身从释迦牟尼佛那里听说的:那时,释迦牟尼佛住在王舍城的耆阇崛山中。与佛随行共处的有一万二千多名大和尚,他们都已达到阿罗汉的果位,烦恼现行令心连注流散不绝之漏已伏断无余,再也不会产生愚昧者日夜缠身的烦恼,已证涅槃、以涅槃为己利,三界如爱结、恚结、慢结、无明结、疑结、见结、取结、嫉结、悭结、无明、爱、取等结缚

暂无简介

今天我们有幸共同读诵、受持《妙法莲华经》。在地球上讲的佛经当中以《妙法莲华经》为最,在法界讲的《华严经》,可以说菩萨乘愿高于这部经,有金轮圣王之称;银轮圣王是《妙法莲华经》;铜轮圣王是《楞严经》。在佛经当中第一部讲的是《华严经》,佛家公认《华严经》是至宝,这部经是佛在菩提树下示现成道以后,讲给法身大士听的,具体一点说

西晋时蜀郡的沙门静生,出家后以苦行著称,做了蜀地的三贤寺主,诵读法华经。每当诵经时,常感动老虎前来倾听,等读完之后才走。又常常看见左右四个人侍候着他。年纪虽然衰老了,但更加努力精心读经书。一直到死。

《法华经》到底在讲什么呢?其实,如果说得简单一点,大家如果懂得《法华经》的八个字,那你对于这一部《法华经》,总共有七卷、二十八品的《法华经》,那你大概就会能够了解《法华经》在讲什么,对于一位大乘佛弟子来说,它给我们的修行带来一个什么样的启发。

妙法莲华经讲解

妙法莲华经全文共八万余字。《法华经》是中国佛教史上有着深远影响的一部大乘经典,由于此经译文流畅、文字优美、譬喻生动,教义圆满,读诵此经是中国佛教徒最为普遍的修持方法。初学者如果没有看阅古德的注疏,仅仅读诵原文是不易把握其整体脉络的。由于此经的内容在表面上看起来比较分散,因而使读诵者常常不知所云,而对经文呈现的重要

今天我们有幸共同读诵、受持《妙法莲华经》。在地球上讲的佛经当中以《妙法莲华经》为最,在法界讲的《华严经》,可以说菩萨乘愿高于这部经,有金轮圣王之称;银轮圣王是《妙法莲华经》;铜轮圣王是《楞严经》。在佛经当中第一部讲的是《华严经》,佛家公认《华严经》是至宝,这部经是佛在菩提树下示现成道以后,讲给法身大士听的。

善信问:顶礼师父!阿弥陀佛!《法华经》说“佛种从缘起”有点不理解。觉火法师开示:众生有佛性犹如矿中有金,要成佛也要好助缘,种子才能启发出来。学佛成佛都是有因有缘的,我们修行就是在开矿。阿弥陀佛!

「四安乐行」出自第十四品〈安乐行品〉。就是说修持《法华经》,能获得四种安乐:一、身安乐行。二、口安乐行。三、意安乐行。四、誓愿安乐行。有了这四种安乐行,才能安住在慈悲喜舍中。经言:「常乐柔和忍辱法,安住慈悲喜舍中。」佛陀开示我们,身体要远离杀、

佛教无先天命运之说,佛教讲业力。我们这一生之所以顺利或障碍,与我们过去生所种的福或所造的罪有关;未来我们是否顺利或障碍多少,与我们现前所作所为息息相关。因此,即使是过去的业已造成了现在的状况,但通过修正现在的身口意,未来仍掌握在我们的手中,这也是

据一般佛教徒所说:释迦牟尼佛当初开悟的时候,本来是想转根本法轮,讲《大方广佛华严经》的,可是这种高深的至理,一般俗耳是很难听得进的。因此,这才不得不方便权巧地从基层方面著手,先讲小乘的《阿含经》,然后从小乘进入大乘而说方等诸经,更进一步地讲《大般若经》。这些都是进入大乘实教的方便,最后法华会上,开权显实,说《

法华经第一〈序品〉:叙述演说这场法会的缘起,是本经的总序,佛陀说《无量义经》之后,入于无量义处三昧。天上散种种妙华,佛陀的眉间放白毫相光。弥勒菩萨于是发问,文殊师利菩萨回答:过去诸佛宣说一切世间难信之法前,皆现此瑞相,并举过去日月灯明佛说大乘经为例,暗示佛陀说此经之殊胜,

佛陀举「药草」的譬喻,主要在阐明生长类型虽不同的三草二木,即:小草、中草、大草、小树、大树,却同受一雨之滋润;意即众生根机虽然有别,但佛法能让他们皆归一味平等的一佛乘。药草喻五乘种姓之众生,众生依佛陀教化以修行证果,犹如草依土地、雨水以滋养生长。药不必皆是草,如:金石等药是;草也

穷子喻是妙法莲华经的第四品。在座上听闻《法华经》的四大声闻,即须菩提、迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连,听到「三界火宅」的譬喻后,渐渐理解,佛陀出于此世间真正的意义,是在于「开三乘显一佛乘」的慈悲与智慧,乃藉长者穷子的譬喻,对佛陀述说他们理解的情形。

火宅喻,又称「三车火宅喻」。三车是指:羊车(小车)、鹿车(中车)、牛车(大车)。佛陀以巧妙宣说「三界火宅喻」,于譬喻中广说「于一佛乘,分别说三」之「开三显一」的道理。有一个长者的小儿、小女们正在房中嬉戏,房子突然起火了,长者叫道:「快点逃出去呀!房子起火了!」孩子们正玩得有兴致,不相信房

这部《妙法莲华经》的五字经题,可说是包含了全部宇宙的真理,总摄八万四千法门的要义,包括五千五百卷经的精髓。如果展开来详细的解说,就是天台三大部《法华文句》、《法华玄义》、《摩诃止观》的浩瀚典籍,也无不尽在其中。何谓「妙」?不可思议叫做「妙」。妙法,指全经所说的教义(法)是甚深微妙的。当初智者大师讲说《法华经》的时候

《法华经》是《妙法莲华经》的略称,全经的主旨在宣扬究竟的佛乘。了解此乘的绝对、圆融,即可理解人人本具的佛性;它不为世间烦恼所污染,如同生长在浊泥的大白莲华清淨芬芳。这部经约成立于西元前一世纪至西元一五〇年时的印度,属于大乘佛教初期时所编纂的重要经典之一。《法华经》传入中国后,在隋朝智顗大师的大力弘扬下,依此经创立了中国

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

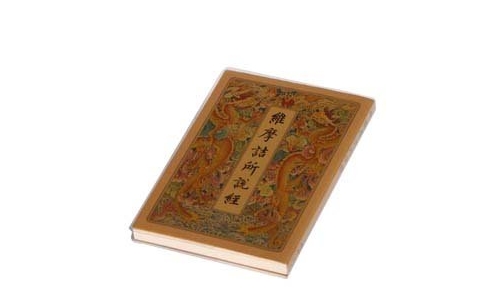

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

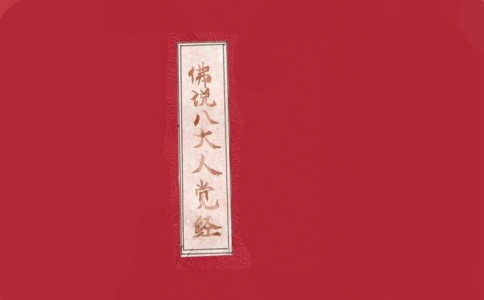

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

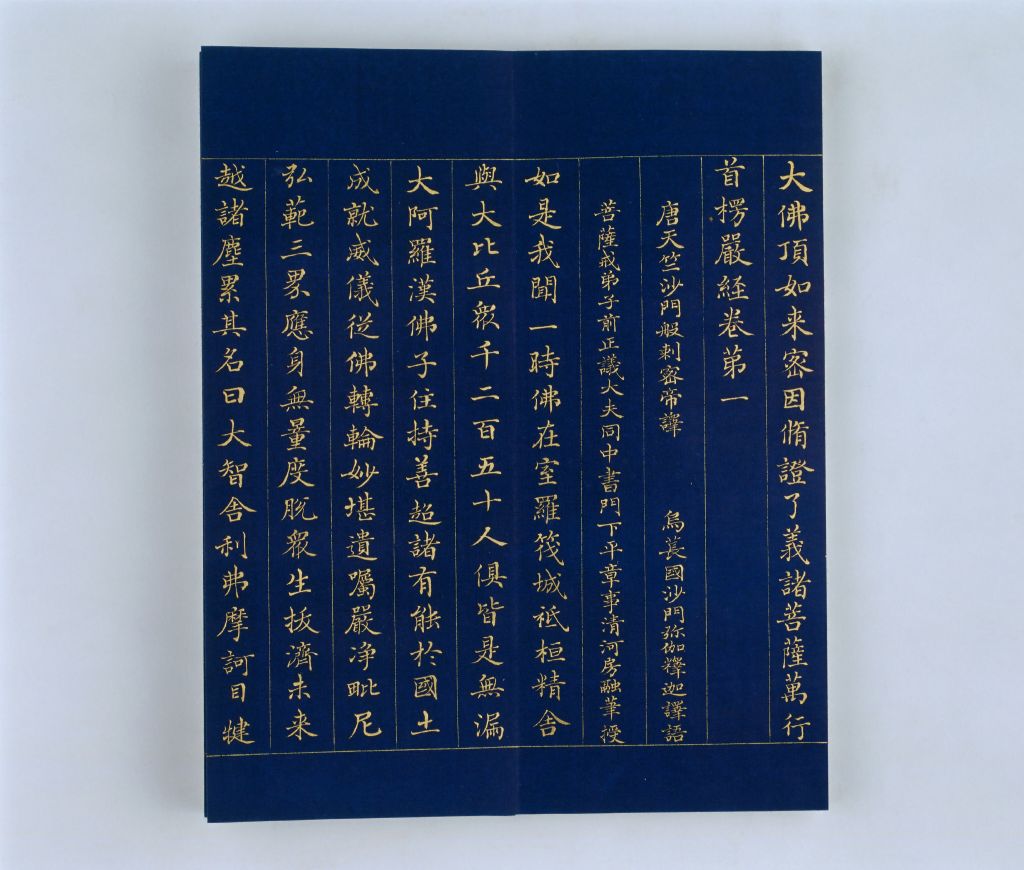

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!