我们人生的第一个困惑就是因执著于“有”而产生的种种烦恼,这是一种难以摆脱的困惑,所谓入世的劳累。如果把人本身和物质世界看得非常重要的话,你就要积极地去追求,执著地去努力,那么人的生命未免太沉重、太劳累了。

第二个困惑是出世的无奈。这是因为执著于“无”而产生的种种烦恼。他认识到人生是空的,是无常的,然后就消极厌世,不事劳作,不争名夺利,是一种表面上很解脱的生活态度。那么他的困惑在什么地方呢?没有房子住要日晒雨淋,没有钱花得靠两条腿走路,毕竟你生活在人世间,这就出现了出世的无奈。这种出世的无奈即便他无所事事最终也不能超脱空和死亡。

我们不禁要问,入世就是积极的人生态度吗?积极入世的人生态度所得到的社会效果和人生效果不一定就是积极的。我仅用一个事例跟大家讲明,就说人的精神病。据心理学的统计和医院的研究表明,各种类型的精神病有1600种之多,包括忧虑症、恐惧症、精神衰弱、老年痴呆、精神分裂等等。这些病症表现的形式不同,但是产生的根源就一个,在于贪执,就是因为思想上钻牛角尖。在人间社会他看不到人生的本来面目,而采取了一种非常执著的人生态度。

大家都知道,社会和自然对于人来说是非常严峻残酷的,不是说你想求得什么就可得到的,它有非常大的局限性。你的理想和现实之间存在非常远的距离,并不以我们的意志为转移。于是就有人创造出一个公式:天才加机遇,再加上积极的努力,理想能够成为现实。天才加机遇加积极的人生态度,在一定的范围内来讲,是可以取得一些成果,看来是有效的。但是很多人也勤奋了,可是那万分之一的机遇就是没有给他,这种人就非常困惑。因此,我们有多么大的希望就有多么大的烦恼,有多么大的烦恼就有多么大的希望。希望和烦恼、幸福和痛苦,就像一对孪生姐妹从来没有分离过,可惜人们往往看不到这种更深层次的关系。

这里我讲一件发生在我身边的事情。有一个很有才华的青年,他经常找我辩论,有时候他辩得眼睛都发直了。后来我就劝他说:你这样发展下去,要不了多久,你就会成为精神病患者。他不信,坚持认为他的思想是伟大的,只是没有被人理解,并且执著地要出国研究宗教,要在哲学上有所成就。大约半年以后,我再一次见到他的时候,几乎认不出他来了。蓬头垢面,浑身是病,时常自言自语,精神已经失常了。这就是一种非常偏执的思想所导致的结果。

我们在没有看到人生和宇宙的实相之前,往往是要么偏有,要么执空,偏有和执空都不是佛教的思想。有的人只看到佛教讲空,而不知佛教讲的是真空妙有;只看到了佛教叫人出世,而没有看到出世以后再入世行菩萨道。这些人片面地认为佛教是消极遁世的。其实不然,出世的未必就都是消极的。下面我讲一个公案,来给大家一些启发。

浙江奉化是弥勒菩萨的地方。弥勒菩萨曾经化身为一个布袋和尚来到这一带,当时,这一带已经连续三年干旱,农民四处逃荒,饥苦交煎。后来连续三天降雨了,雨后大家忙着插秧。插秧的时候,布袋和尚就显神通了,家家户户的水田中都有一个布袋和尚在帮着插秧,一边干活一边还教给大家一首儿歌。歌词是这样的:

低头觑破水中天,摄住六根向福田。

世人只知向前去,不知倒退也向前。

意思就是说,下了雨后,水田如明镜一样,低下头去就看破了水中天,抓住一撮秧苗往稻田里插,这个水稻田和我们出家人披的袈裟是不是很像啊?所以出家人也叫福田僧,为一切众生的福田。世间的人为了争名夺利只知道一个劲地往前冲,不知道往后退也是在向前。大家想一想插秧是不是这样的情形?一天的功夫,儿歌家家户户都会唱了,而方圆几百里的稻田也全部插上了绿油油的稻秧。从这首歌中,我们要领会到人生也是如此,并非执著向前就是积极向上的,表面上积极的东西不一定能够收到良好的效果。像前面提到的那个年轻人,不但事业没有成功,连自己的生命也给搭进去了。因此,如何处理好出世和入世的关系是摆在每一个学人面前的课题,偏执任何一方皆非大乘佛法。

我先把《六祖坛经》给大家做一个简单介绍。佛教传入中国以后,中国人的著述被称为经典的唯有《六祖坛经》。《六祖坛经》应该是一部论,为什么又叫做《六祖坛经》呢?因为六祖是大德再来,已经印佛心印,虽然现的是出家人的形象,但他口宣的是佛的真实意义上的法,所以他所说的法被世人称做《六祖法宝坛经》。《六祖坛经》是禅宗的一部宝典,也是一部人生实用的经典。经中很多偈语都可以成为我们人生的指南,成为我们的座佑铭,因此它是非常现实的。

六祖原是现在河北燕山一带的人,后来南下到了岭南,与他母亲相依为命,靠卖柴为生。在卖柴的生活当中,有一日,他偶然听到别人读《金刚经》,听到“应无所住而生其心”这一句时心有所悟。他就问在什么地方能够听闻这样的经典,别人就介绍他去黄梅,也就是现在湖北的五祖寺,到那里去向五祖弘忍大师参学。弘忍大师当下看出他是“法门龙象”,为了保任他,让他到厨房舂米。后来五祖弘忍年龄老迈了,认为自己的法脉应该有人继承,于是他就让每一个人写一首偈语。当时神秀是庙里的教授师,大家都希望他写一首偈子送上去。神秀只好写了一首偈子:

身是菩提树,心如明镜台;

时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

从文字上解释,就是说我们这个假的身体就是智慧长青之树,真心——本来具足的佛性,就像明镜台一样闪闪发光,可是贪嗔痴慢疑等等烦恼染污了这个镜子,所以要时时勤拂试,让它清清净净、明明亮亮,不要让它落上一点点脏的东西。

神秀将这首偈子写在廊壁上,很快就被众人所传诵。慧能不识字,就让别人念给他。然后他说他也有心得,让别人替他也写在廊壁上。因为印佛心印不是一个谦让的事情,对法和真理的追求是不必谦虚的,所以他当仁不让。偈子就写在神秀的一旁:

菩提本无树,明镜亦非台;

本来无一物,何处惹尘埃?

慧能大师的这首偈子用意在于让大家见到空性。世间的人执著于把自己的生命看成是真实的,把万物也看成是真实的,有人、我、众生、寿者相,因此有各种烦恼。神秀是讲的用,讲如何来修证,而六祖慧能讲当下就是性空的。哪有什么菩提树啊!我们的身体是四大五蕴合成的,拿现在的话来说,无非就是各种有机元素的堆积,哪有一个真实的你呢?所以说“菩提本无树”。“明镜亦非台”,如果这个明镜还有个台的话,那你的智慧就太有限量了,应该是没有限量的。“本来无一物”,从身内到身外当下是明明历历,湛湛净净,哪里还有一个物呢?如果有一物,就等于在佛头上安头了。佛法在本地风光上是一尘不染、一法不立的,哪里还有一物呢?“何处惹尘埃”,当下就是清净自在的。

这两首偈子,神秀强调的是修这一方面,但是悟还没有达到彻底见性的深度,而惠能强调的是悟到性空,上彻碧空,下彻黄泉,彻底和盘托出。这四句话非常好念,但要对这四句话有很深的人生体会就非常难了。

针对如何破除世间的执著,这里我想到这样一个公案。一天,老禅师和他的弟子去云游参访。走到河边,看到一个妇人在哭哭啼啼,因为秋天河水又冷又急又深,这位妇人想过河却过不去。老禅师就叫他的弟子把这个妇人背过河去,徒弟心想师父平常教我不近女色,严守戒律,于是他不愿意背。老禅师只好自己背着妇人过河,过了河,放下妇人,就走了。走了十几里地了,小徒弟一直撅着嘴跟在后头,师父就问:

你为什么闷闷不乐呢?”他说:“你平时教我不近女色,严守戒律,你今天为什么把这个女人背过河了?”他师父说:“是啊!我是背她过河了,但我早已经把她放下了,而你却把他抱在怀里走了十几里路。”

我用这个公案告诉大家,学佛以后,不管有没有悟到空性,都应以一个无住的心去对待世间的事物。我们的心要像明镜、像清潭一样,事物来来去去,但是不要留下痕迹,不要去执著。

我再讲一则公案。四川曾有一位《金刚经》大师,写了一部《金刚经疏抄》,然后他就挑着担子,带上他的《金刚经疏抄》出去参访,看看能不能遇到一个对手,能够和他对答得上。走到半路他又饥又渴,看到一位卖点心的老太婆,于是就向老太婆买些点心。老太婆说:“我问你三句话,你如果能回答,我就给你吃,你如果回答不上来,我就不给你吃。”他想又有什么话能把我难住呢。老太婆就说:“《金刚经》上讲,过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得,请问《金刚经》大师,你点的什么心呢?”这下可把他难住了:是啊,我点的是什么心呢?回答不上。后来,他寻思来寻思去:我苦苦研究了二、三十年《金刚经》,写出一部《金刚经疏抄》,竟然被老太婆的几句话给问住了。于是他把他的《金刚经疏抄》付之一炬。

我们生活在世间,衣食住行,名和利,不管你要与不要,都在我们的身边。佛教徒就应该采取一个无住的心,别人给我,我就接上,不给我,我不去争,但也不是守株待兔,所谓“但看脚下,莫问前程”。脚下每一步走稳,步步向前,至于要取得什么样的人生成就,不去执著它,已经取得的,不去执著它,没有取得的,也不去盼望它,但是应该做的还要去做。就像《西游记》的主题曲中所唱的:“借问路在何方?路在脚下。”

无住是一种境界,来去心里不留下痕迹,那么无念呢?无念是一种修行功夫,要把自己的心修到一个不起杂念的地步。大家打坐的时候,平时不觉得自己有什么念头,一念佛,一到禅堂里头打坐,反而觉得这念头更多了,一会儿想到这里,一会儿想到那里,那就不叫无念了,那就叫有念。有念就有烦恼,只有无念才没有烦恼。这个无念是从主观上说的,实际上天下本无事,庸人自扰之。在接人待物当中,经常看到这种情况:本来清清净净的没有事情,有的人就苦思冥想,想出一个事来;或者本来没有是非,他非要说出一个是非来。那就不叫无念了。

眼、耳、鼻、舌、身、意,可以说是心的几个窗口,心通过它们来获取信息。无住就是针对它们来讲的,不要被外物所迷,不要住在境界上面。心一旦住在境界上,人就有了烦恼了,有了贪欲心了,就有念了。大家可以看到,少妇过河的公案,讲的就是无住、无念,也就是无相。老禅师虽然做了,但他如同没有做一样,过了河他就把她早已放下,心里空空荡荡的;而他的弟子虽然没有背她,心里反而起了染污了。一个做了心里反而没有,一个没做心里反而填得满满的,这就是境界上的差异。一旦对无住、无相和无念有了人生的体验,我们应该保持自己的自性,不要被染污。像我们发愿、忏悔一样,已经作的恶,让它到今天为止断掉;没有作的恶,不令它开启;已经作的善,让它继续增长;没有作的善,让它继续发扬。所以学佛的人并不是消极厌世的,并不是没有事情可做了,而是他趋向于正道和善道。《六祖坛经》中有一个长达60句的《无相颂》,主要是讲一个人开悟以后如何在现世的生活当中保持自己的自性不失,使自己的人生不要受到污染。如果能够这样做的话,那么一个安宁、安祥、自在、解脱的人生当下就是。

前面我们已经讲了“有”的人生观、“无”的人生观和顺其自然的人生观,这三种人生观对于佛教徒来说都是不足取的,因为它们都是偏执的。住在“有”上的执著追求是一种劳累沉重的人生,偏执于“空”的是一种消极悲观的厌世人生,顺其自然的人生观则说明了他没有认识人的生与死,所以顺乎人的五欲——财、色、名、食、睡,并且执著于这个观点,那也是错的。因此,佛教有佛教的人生观、世界观、宇宙观、以及名利观、爱情观等等,这里我举名利、生死和幸福三个方面谈谈佛教是如何认识人生的,这也是《六祖坛经》无住、无念、无相在生活实践中的具体应用。

首先讲名利观。我认为佛教徒的名利观应该是立竿见影而不是捕风捉影的。世间的人为了追逐名利,经常是捕风捉影,希望得到一种虚名和虚利。那么什么叫立竿见影呢?还是原来那句老话,我们佛教徒做事情,就是“但看脚下,莫问前程”。我只管去丰富我的学问,充实我的智慧,为人类为社会做自己应该做的事情,至于社会上要给我什么待遇,要给我什么名利,我不管它。犹如在阳光下立了一个竿子,必然会出现影子,如影随竿,影子永远不会左右竿子。只有这样,你在社会上才能处理好“空”和“有”的关系,才能处理好入世和出世的关系,也能处理好个人、家庭和社会的关系。大家知道,一个人一旦执著于已经取得的成就,就会被这个成就所累。如果贪恋于没有取得的成就,患得患失,那么心也是非常累的。因此,佛教徒的名利观应该是立竿见影,如影随竿,而不是捕风捉影。

佛教徒应该有什么样的生死观呢?我认为首先是要看破生死。一切生命现象都在生老病死当中,一切精神现象都在生、住、异、灭当中,一切物质世界都在成、住、坏、空当中。没有一件事物能够超越这三大规律。这也是释迦牟尼佛伟大的创举和发现。我们佛教徒要看破生死,首先要承认有生必有死,从生的那一天开始,死亡就伴随着我们。然后,在生活态度上,以平常心去生,以平常心去死,用很平常的心去对待生活。我们都能领会到,人生荣耀的时候,闪光的时刻是千分之一乃至于万分之一,而在绝大部分时候我们都是过着平平常常的生活。不管你是当官也好,为民也好,我想平常的生活才是你真实的生活。如何把握住平常的生活,我认为是生活中一个永恒的主题,而现世的人往往把荣耀的闪光的生活当成永恒,而不知道那些荣耀闪光的东西总是瞬间即逝的。佛教说:“平常心是道”,我们说:“以平常心去生活”,这个平常心和我们大家说的平常人的平常心还不一样,这个平常心是在逐步地觉悟,逐步地明心见性,是用佛法熏陶自己以后,知道一切都是苦空无常的,不去患得患失的一个平常心。如果你的心一旦被名利、生死、得失左右了,那么你这个心就不是平常心了。

生和死可以说是一个亘古的问题,现在所谓终极关怀问题,就是指生死问题。大家都希望解决。那么我所领会的佛教的精神,就是要看破生死,以平常心去活,以平常心去死,乃至于通过修道的方式去了脱生死。如何以修道的方式去了脱生死呢?活的时候,以一个健康的心理、健康的身体去活;死的时候,没有挂碍,坦然地去死,像菩萨那样无为的去死。前两天乐居士也讲道:“君子坦荡荡,小人常戚戚”。生活中有些人患得患失,那是非常不值得的。因此我们就应该以佛法的智慧当下安顿自己,过一种解脱的生活。当然,大彻大悟以后的人生是一种非常自在解脱的人生,像观自在菩萨那样的一种生活方式,当然非常好。关键我们不能够一步到位,那么在了解佛教的教义和学习禅法以后,我们要尽可能使自己波浪滔天的心境归于平静,那就会不断地趋向于正道,趋向于禅的境界,在这个过程当中,我们也可以不断地得到禅的受用。

佛教徒的幸福观应该是什么呢?我先讲一下苦和乐。苦和乐从哲学上讲是一个概念,从人的实际体验来说是一种感受。比如说愿意喝酒的人,他觉得喝酒是快乐的;不愿意喝酒的人,当下就感觉苦,这么难喝为什么他觉得是好喝的呢?显然,苦和乐是一种感受。凡是有乐的后面必然跟着就是苦,苦和乐是互相为因的。你现在如果吃不饱,穿不暖,一旦吃饱穿暖以后,就觉得是一种幸福,一旦吃饱穿暖偶然得不到了,就觉得是一种苦。佛教要追求的是一种永恒的、究竟的乐。这种乐是没有对待的,不是互为因果的苦乐层面上的乐,所谓寂灭为乐。不患得患失,没有人我分别,是在破除无明和烦恼以后,最后得到的那种清净的状态。我在前面已经讲了,犹如明镜和清潭一样,是那样一种乐。由此,若一个人为独善其身,应该持这样一种态度:要乐于独居,要清寂敬业,要不断地丰富自己的学识,要注重自己的人生修养。如果社会允许你创造某种事业的时候,那就兼善天下,我们要乐于献身、付出、奉献和无求。这样才应该是佛教徒的幸福观。

以出世的精神,干入世的事业)

先讲一个故事。一休学道的时候,他的一个师弟在一次扫地的时候,不小心打碎了师父心爱的茶杯。他非常苦恼:回来以后,师父要惩罚我,要挨香板的。他就请问一休,一休就拿个手绢把这个破茶杯包了起来。师父回来以后,一休就给师父顶礼,他说:“师父,我亲近您这么久了,我有个问题想不明白。”师父说:“什么问题呀?”他说:“世界上有哪一种东西是亘古不变和不坏的呢?”他师父就告诉他说:“世界上没有一样东西是亘古不变、不坏的,从你的身体到一切物体都是会坏的”。于是一休就把手绢打开了,说:“师父,今天擦地的时候,不小心把您的杯子给打碎了,您不要心疼呀!”他师父说:“唉!那无关紧要,碎了就碎了吧!”

世界上没有一样东西是亘古不变的。大到宇宙,有人会说这个宇宙是真真实实的存在,实际上宇宙也有一个成、住、坏、空的过程,没有一个主宰的东西,没有一个真实的东西,小到微量元素都是如此。有人讲微量元素是真实的,电子、质子、焦子、中子乃至夸克统统是不真实的。现在夸克下面发现一种暗物质。暗物质是什么呢?经过分析它等于零,在物质后面的东西,就是暗物质。为了不坏世间的概念,佛教把这一切万事万物的存在安了一个名字,叫假有,这个有是假的。从微观到宏观,它本质上是空的,那么就叫真空,所谓真空假有。

刚才说到茶杯,茶杯虽然没有一个固定不变的自性,没有一个主宰的东西,它当下就是空的,但是大家知道,端起茶杯喝水还可以解渴,因此这中间就有一个妙有。真空是从体上讲的,是从理上讲的;假有是从现象上讲的,这种现象确实存在;妙有是从用上讲的。因此就形成这样三个概念:有、空、中。中就是中道,翻译成现在的话就是我们承认物质现象的存在,但是又看到它从宏观到微观最终究竟是空,这是认识事物的两个方面。那么,我们就可以把事物的“有”叫做“事”,把事物的“空”性叫做“理”,把中道叫做“用”。在前面,我们反驳了执著于“有”的人生观,也反驳了“空”的人生观,也反驳了放任自流、顺其自然的人生观,那么这里就为大家确立一个中道的人生观。所谓中道的人生观,就是世间的学问我也去拥有,世间的生活我也去建立,但是我知道它毕竟是空,所以不去执著,这才能够达到一种无住、无相、无求、无念的境界。因此只有确立中道的人生观,才真正是佛教徒的世界观。我们讲的空不是顽空,我们讲的有不是一种实实在在执著的有,因此就用四个字概括叫真空妙有。要达到中道观的人生境界,并且运用到实际生活当中,首先要认识自己。如果有的人看到人生非常苦,非常苦闷悲观的话,你就应该告诉他,要勇猛精进地学佛,人身难得,应该为人类和社会积极地贡献,用“有”的方法唤起他的生命。如果有的人把世间的名利看得十二万分重要,你就告诉他人生毕竟是空,不要去执著。如果有的人非常流俗,待人处事很圆滑,所谓“见人且说三分话,未可全抛一片心。”我们就劝他珍重生命。

我们佛教徒应该用中道的人生观,培养这样的人生品质:理智、智慧,而不是小聪明;勇猛精进,而不是急进;乐于追求,而不是顽执。这样做人是温厚的,温良厚道的人生才会是圆满的。通过这样学习佛教的中道思想,学习《六祖坛经》上讲的六个字:无住、无念、无相,不管是否达到这样的境界,如果我们按照这个要求去做的话,那我们的人生就会是充满和乐、安祥自在。结论:我们对世间所有学问及生存方式要有深刻的认识,我们可以去研究各种自然科学、心理学、美学、哲学,可以去从事各种事业,但我们要有清醒深刻的认识,不被其所迷惑,不执住于其中。我们对空和无也要有深刻的领悟,但也不住于空中,不消极悲观。如此“上彻碧空,下彻黄泉”,那我们的人生呢?——“但看脚下,莫问前程”。坦坦荡荡,不患得患失,我们拥有的就是安祥、自在、和乐的人生。

用了这么长时间跟大家谈人生,最后我把给大家讲的归结为三层十二字:

1、真空妙有

2、事理圆融

3、妙行无住

六祖坛经原文

唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺史和他的部属三十多人,以及当时学术界的领袖、学者等三十多人,暨僧、尼、道、俗一千余人,同时向六祖大师礼座,希 望听闻佛法要义。

时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山,请师出。于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人、儒宗学士三十余人、僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。善知识,且听惠能行由得法事意。

第一 行由品 唐高宗仪凤二年春天,六祖大师从广州法性寺来到曹溪南华山宝林寺,韶州刺史韦璩和他的部属入山礼请六祖到城里的大梵寺讲堂,为大众广开佛法因缘,演说法要。六祖登坛陞座时,闻法的人有韦刺

释义:那时,六祖大师到宝林寺。韶州府刺史韦琚和他属下一起进山,请大师到城中大梵寺讲堂,为众人讲解佛法。大师上法座。韦刺史及属下三十余人、儒家学士二十余人、僧尼、道、俗共一千多人,大家同时行礼,恳请大师解说佛法精髓。大师告众说:“善知识!能够觉悟的自性,本来清净,只要在日常生活中能够时刻运用这个清净之心,最终可以成佛。

六祖坛经讲解

六祖坛经讲话 星云大师

六祖坛经讲记 达观法师

六祖坛经讲座

闽南佛学院 济群 禅宗自四祖后,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,四祖道信劝人念摩阿般若波罗密(见《指月录·道信传》卷四)。五祖弘忍创东山法门,普劝僧俗读诵《金刚般若波罗密经》(见《六祖

《坛经》记载“七月一日,集徒众曰:吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。法海上座,再拜问曰:和尚入灭之后,衣法当付何人?师曰:吾于大梵寺说法,以至于今,

在佛教中,对事物认识的规范称之为法;修道有得的圣人都是这里证悟的,又称之为门。“不二法门”指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理之教法。在《坛经》中,六祖经常以“不二法门”的道理来回答对此产生的种种疑问,这是修证佛法的一大难关。慧能一派禅宗中

在佛教中,只有释迦牟尼佛的言论才被称为“经”,但在中国佛教历史上,有一部由中国僧人所辑录的被称为“经”的著作,这便是由禅宗六祖慧能口述、弟子法海整理而成的《六祖坛经》。《六祖坛经》是由弟子法海整理六祖讲经内容而成,是中国禅宗的根本经典之一,也是

惠能大师,唐代高僧,广东新兴人。大师出生时,有两位梵僧专程来到他的家中,为他取名“惠能”,并道出名字的寓意:“惠,以佛法惠施众生;能,能做佛事。”大师一生艰苦卓绝,正如他的名字一样,充满智慧与传奇。《六祖坛经》记载了六祖大师的重要人生经历和思

弟子发问:《六祖坛经》中讲到“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在”。“无念为宗,无相为体,无住为本” 这两处的念指啥?有啥不同?恳请师父慈悲开示。大寂法师答:意根起念,是妄念纷飞,真如自性起念,是净念相继。

《坛经》记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。其中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。共包括10品:自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法和付嘱。

《六祖坛经》是六祖所说之法,由门人辑录整理而成的一部典籍,是禅宗最为重要的经典之一,也是汉传佛教中唯一被尊为“经”的祖师著述,可谓“汉传佛教本土化的巅峰之作”。《坛经》亦是中华优秀传统文化的瑰宝,更是一部充满生命智慧的无上宝典。

“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,这是《坛经》一开篇,六祖大师开宗明义开示的禅宗核心智慧。这句话简明清晰,但是内涵极其深刻。“菩提自性”,菩提者,人人本具的觉悟之性,也就是佛性。自性,有两种内涵:一个是教下经常讲的遍计所执自性,即认为万事万物的现象背后有真实的体性,这是我们烦恼、痛苦、流浪生死的根源,正是修行般

当一个人想要消灾灭罪时,该怎么做呢?「拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在」,行布施、做好事、造功德,这些都是修福。修福的人得了福报,但是他的罪业还是存在的。那么,要如何才能将罪业消除?虽然可以借由有形的修福报、求功德来将功折罪,但是它能消除的罪业还是有限。佛经里教我们忏悔、认错可以灭罪,发心立愿也可以灭罪,最重要的,必须做

六祖说,善知识,如果想要学佛修行,在家也是可以的,不是必须到寺院中,也不是必须剃发出家。这就为大众解除了学佛等于出家的误解。同时,也给无缘出家专修的学佛者以信心。在家而能如法修行,就像身处东方的污浊世界,但一心向善,同样可以修习善行,见性解脱。如果来到寺院却不认真修行,就像身处西方清净世界,但内心充满污浊,势必

《法华经》警世形象,非常富有哲理性与文学性,对禅宗思想、禅悟思维、禅宗诗歌产生了巨大的影响。禅宗充分汲取《法华经》精华,并对之进行创造性的转换,产生了各种机锋公案、吟咏,使《法华经》与禅韵诗情交相辉映。可以说《法华经》深受禅宗推崇

《法华经》是早期大乘佛教的重要经典之一。形成时代大约在公元1世纪前后,时值新兴的大乘佛教与旧有的小乘佛教之间展开激烈争论的时期。《法华经》站在大乘佛教的立场上,通过调和大、小乘之间的矛盾,把小乘思想融合于大乘思想之中。大乘佛学认为一切佛法都是“般

长水子璇大师九岁就熟诵《楞严经》,后来落发为僧,诵持《楞严经》从不间断,初次听到有天台宗洪敏法师讲《楞严经》至“动静二相,了然不生”时有省悟。后来,他又亲近琅琊山慧觉禅师,问道:“清净本然,云何忽生山河大地?”这时琅琊山慧觉禅师厉声喝道:“清净

“如来藏”是《楞伽经》重要思想之一,就是指如来在每个修行者的心中。《楞伽经》中说:“如来藏自性清净……有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃,如是等句,说如来藏。”“如来藏是善不善因。

《金刚经》中说:“所谓佛法者,即非佛法。”经文的意思是:佛祖所说的佛法,指的就是修行“无上正等正觉之心”的方法;佛祖的这些佛法,实际上不是概念上的佛法,佛法只不过用来开悟众生所说的一些道理罢了,名字叫做“佛法”。佛法是教你断烦恼、开智慧。

《维摩诘经》是一部大乘佛教的经典,和《心经》、《金刚经》、《妙法华经》等佛经的核心精神一样,但是,它的讲法显然更为生动,形象饱满,智慧说辩处处令人叫绝。这部经典,自传入汉地始,便受到广大士林、禅林人士等的疯狂追捧,成为历史最悠久、

这部经典的标题为《佛说八大人觉经》。『佛』为『佛陀』的简称,佛的中文意思为觉者,即自觉觉他,觉行圆满的智者。本经中的『佛』,本是诸佛名号的统称,此处专指佛教教主释迦牟尼佛。『释迦』是姓,意为『能仁』;『牟尼』为名,意为『寂默』。『说』即讲话的意

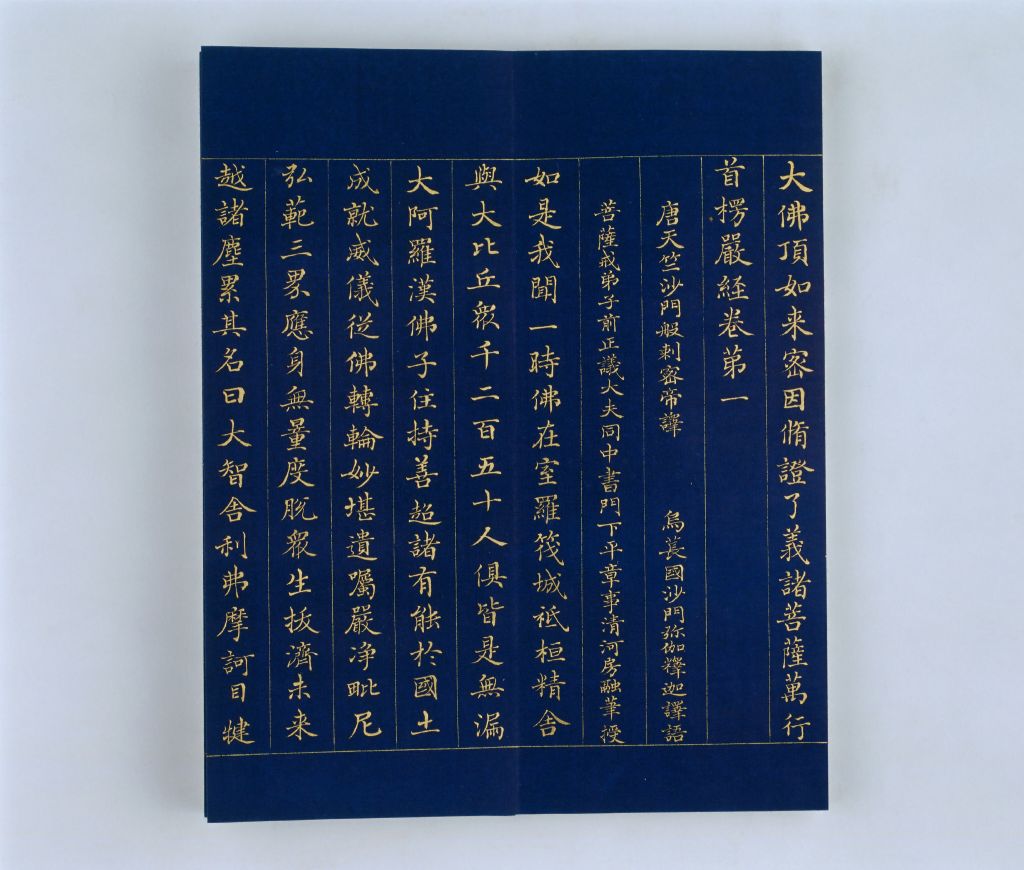

全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又称《首楞严经》、《大佛顶经》。唐般刺密帝译。十卷。

于它论述了瑜伽师修行时所由。经历的十七个阶段(十七地),所以也叫作《十七地论》。关于本经的作者,西藏流传着这么一个神话传说无著为了能正确了解佛法的意义,希望能见到弥勒。他在鸡足山的一个岩洞中勒修弥勒法三年,但没有任何效果。

传说六祖慧能本来是岭南一个樵夫,因为卖柴,在大街上听到一户人家念《金刚经》,在心灵上产生了领悟,于是开始修行佛法。慧能修行过程中取得那个诵经人的资助,于是到黄梅县东禅寺参见五祖。他见五祖时,两人的对话使五祖认为慧能此时显然已开了智慧

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!