兴福寺始建于南朝年间,初名大慧寺,因寺在破龙涧下、破山之上,又俗称破山寺。

梁大同五年(539年),该寺扩建大修时,在大雄宝殿内发现一块大如伏牛的岩石。石上纹筋暴生,其苍劲之状,细察之下竟是字样,左看似“兴”字,右看似“福”字。见者无不称奇,视为祥瑞之石,顶礼膜拜。此事传开,这座地处幽谷的孤庙顿时兴旺起来,人们竞相从四面八方赶来,拜倒在奇石之下,祈求消灾灭病,讨取吉祥如意。寺名便因此而更改为兴福寺。唐懿宗咸通九年(863年),皇帝还特赐“兴福禅寺”匾额。

石上为什么会有“兴”、“福”字样?其实只是一种自然现象。原来,兴福寺的大雄宝殿后面就是虞山山坡,兴福石是山上岩石整体的延伸部分,寺庙扩建时被分割在大雄宝殿之内。虞山山石是石英砂岩,这种砂岩是4亿年前的泥盆纪时,在湖泊中沉积而成的岩石,地质上称之为五通砂岩。由于岩石坚硬而又性脆,受地壳运动的挤压,形成了断裂和有规则的裂隙节理。兴福寺所在的破龙涧,就是岩层断裂破碎带被风化和流水侵蚀而成的山谷。而兴福石则是岩石被纵、横、斜三组不同方向的节理切割,又长期受外力作用的风化侵蚀,使岩石表面形成了宛如汉字字体中横、竖、撇的凹凸的纹理,奇巧地构成了“兴”、“福”字样。兴与福不正是人们所企盼的吗?于是被蒙上了一层神秘的色彩。

在科学昌明的今天,人们对这兴福石的“神化”已经减弱,但并不影响兴福寺的魅力。“清晨入古寺,初日照高林。曲径通幽处,禅房花木深。山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此俱寂,惟闻钟磬音。”唐代诗人常建的这首《破山寺后禅寺》诗,描绘了兴福寺的幽邃景色,出神入化,脍炙人口。就象张继的《枫桥夜泊》使寒山寺蜚声海内外一样,这诗也导致兴福寺四海闻名,诗的魅力,远在兴福石之上哩!

兴福石使寺因石得名,想不到《破山寺后禅寺》诗石更吸引人。这首诗的石碑在兴福寺东院内,系按宋代着名书法家米芾手书刻制。米芾书写时,改动了常建原诗中的“照、曲、俱、惟闻”五个字,分别改作“明、竹、都、但余”,使诗与景更相贴切——当然这是仁者见仁,智者见智,不求一致。米芾手书在清代时为襄阳郡守言如泗所获,带回故乡常熟,刻碑立于兴福寺,名诗、名书、佳刻集于一石,千古韵事,流存于世,人称“三绝碑”,使后人受惠至今。

万年寺算得上是峨眉山的母寺了,在峨眉山以普贤菩萨闻名于世之前,便有了这座万年寺启发信心。这座寺院位于峨眉山的半山,上可通于金顶胜境,下可达于清音阁,左右山形环绕,内藏本迹法要。寺院的建设是一个标准的汉传格式,山门进入后,便是天王殿、普贤殿以及

在佛教的禅宗里面,永明延寿禅师无人不知。《灵隐寺志》说他是属于法眼宗的,其实,他倡导祖佛同诠,禅教一致。融法相、三论、天台、华严各宗于一体。持律清严,行道念佛,持密咒,欣往生,有

今日龙华寺与静安寺 今日龙华寺依然巍然屹立,并计划筹建一座上海佛教文化中心国际会议厅。唯静安寺重新扩建,约三、五年后,方能建成新殿楼阁,大放异彩。 海内外佛教徒来到上海参访,几乎都

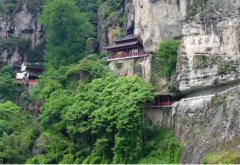

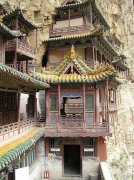

江南悬空寺大慈岩(图片来源:资料图) 江南悬空寺大慈岩 大慈岩位于建德市南面24公里处。它是一个佛教文化和秀丽山水完美结合的旅游胜地,素有浙西小九华之誉,以江南悬空寺、长谷溪流、全国

门票: 20元/人,1.2以下儿童免费;12月31日撞钟日门票是380元。 开放时间: 07:30-17:00 交通概况: 乘公交33、44、301、307、游3路到何山桥下,步行上桥后沿匝道至寒山寺;或公交9、10、4

【基本信息】 地址:福建省泉州市南俊路115号 门票:不详 开放时间:全天 交通:泉州市区内乘坐10路、25路公交车到承天寺站下车即可。 【景点介绍】 承天寺位于福建省泉州市中心承天巷对面南俊

门票开放时间: 60元,保险一元(自愿)开放时间:9:0017:00 交通概况: 从大同乘长途汽车到浑源。 景点简介: 位於北岳恒山脚下的金龙峡,距大同市约80公里,这就是我国五岳名山之一的北岳

门票开放时间: 门票15元 交通概况: 白马寺位于互助土族自治县红崖子沟湟水北岸。前往西宁以北40公里的互助土族自治县,可乘西宁长途汽车站的中巴,15分钟一班,票价15元左右,行程1小时30分

门票开放时间: 每周一休息;平日票价5元,节日期间10元。 交通概况: 公交9、10、16、18、24、25、602路可以到达。 景点简介: 在银川古城西南部,有一座著名的寺院叫承天寺,寺内中间一座耸

景点介绍: 法门寺位于宝鸡市扶风县城北约10公里的法门镇,东距西安120公里,西距宝鸡96公里。法门寺因存有流传千年的佛指舍利而闻名于天下,更有多种文物珍宝,是一座罕见的文物宝库,被誉为

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!