西安慈恩寺

西安慈恩寺内大雁塔

西安荐福寺小雁塔

西安大雁塔和小雁塔,两座佛塔均始建于唐代。双塔一高一矮,一大一小,历经1300年的风霜,依然在古城西安傲然屹立,见证了历史沧桑、今昔巨变……

这两座佛塔均始建于唐代,分别身处唐代皇家寺院慈恩寺和荐福寺内,二者名称相近、造型相似、相距仅3公里,既佐证着长安城的曾经,也见证着西安市新时代的变化。

清晨的慈恩寺内梵音袅袅,大雄宝殿外的香炉旁,有三三两两的东南亚游客手秉香火,虔诚祈愿。绕过宝殿,穿过藏经楼,就来到了大雁塔下。这座古塔又称“慈恩寺浮屠”,经过数次修缮,现高64.7米,相当于现在的20层楼高,在千年前的唐代着实可谓“摩天”。

说到大雁塔名称的由来有很多种,其中流传较广的一种说法是:当年玄奘赴西域取经途中迷失方向、被困于沙漠,幸得一群大雁引领,才找到水源得以生还;玄奘回到长安后,为保存从印度带回的经卷、佛像和舍利,遂主持修建了这座佛塔,命名“大雁塔”正是为了报答曾为他指点迷津的大雁之恩。

大雁塔作为楼阁式砖塔的经典之作,远望呈“斗拱”之风,近看塔身壁面为方木结构,塔身七层,是名副其实的“七级浮屠”。

入塔后可发现最底层南门的券洞两侧嵌有“玄奘负笈图”和“玄奘译经图”,这里也曾是唐朝新中进士的题名之地,白居易就曾在意气风发之时在此留下“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”的诗句。据传唐武宗时的宰相李德裕因“自以不由科第”,而将“向之题名削除殆尽”,因此游人现在只能看到明清两代乡试举人效仿唐代进士留下的雁塔题名碑。

沿着塔内的木质楼梯盘旋而上,明初遗存的释迦牟尼佛像、印度高僧悟谦法师赠送的佛舍利、贝叶经以及释迦如来的足迹碑一一收入眼底。

其中最值得一提的要数贝叶经,即刻写在贝多罗树叶上的经卷。由于古印度的人造纸张极为稀少,故书写常以此叶代之,玄奘沿着丝绸古道取回的657部真经均为贝叶经。大雁塔四层塔室内就供奉着两片长约40厘米、宽约7厘米的贝叶经,上面刻写着密密麻麻的梵文,据说现在全世界认识该文字的学者不足10位,其珍贵神秘可见一斑。

说到“神秘”,小雁塔毫不逊色,其中最为著名的就是它的“三离三合”。第一次离合被明朝的京官王鹤记载在了小雁塔门楣刻石上——“明成化末,长安地震,塔自顶至足,中裂尺许,明澈如窗牖,行人往往见之。正德末,地再震,塔一夕如故,若有神比合之者。”此后在明嘉靖三十四年,小雁塔因华县大地震“塔裂为二”,嘉靖四十二年复震,“塔合无痕”;康熙辛未“塔又裂”,“辛丑复合”。对于一座砖塔而言,经过数次地震开裂而不倒塌,反能自然复合,也确是一件奇事了。

较之大雁塔的庄严肃穆,小雁塔的外形以秀美见长。观其塔身,可见每层叠涩出檐,南北各辟一门;塔身从下往上逐层内收,形成流畅飘逸的轮廓曲线;站在入口处,抬头即可见其门楣上用线刻法雕刻着供养天人图和蔓草花纹。和大雁塔一样,小雁塔内部亦设有木梯,可盘旋而上直达塔顶。

相传唐代著名僧人义净受玄奘影响,西行求法25年,归国后在荐福寺悉心翻译佛经,并圆寂于寺内,小雁塔正是为了保存义净带回的佛经而建,古称“荐福寺塔”。

民国时期,一个位于小雁塔台基中部的地宫被发现,但地宫中并没有史籍所记载的印度舍利及珍贵经卷。因此有考古学家推测,除了这个位于地平面之上、较为明显的“明宫”外,小雁塔下还应该藏有其他“暗宫”。

想到义净法师漂洋过海,不远万里取回的真经至今下落不明,想必每位亲临小雁塔的游人心中都会存有些许遗憾和遐想,而塔下是否真的藏有其他地宫,宫中又是否存有珍宝,也许只能交给时间来证明了。

万年寺算得上是峨眉山的母寺了,在峨眉山以普贤菩萨闻名于世之前,便有了这座万年寺启发信心。这座寺院位于峨眉山的半山,上可通于金顶胜境,下可达于清音阁,左右山形环绕,内藏本迹法要。寺院的建设是一个标准的汉传格式,山门进入后,便是天王殿、普贤殿以及

在佛教的禅宗里面,永明延寿禅师无人不知。《灵隐寺志》说他是属于法眼宗的,其实,他倡导祖佛同诠,禅教一致。融法相、三论、天台、华严各宗于一体。持律清严,行道念佛,持密咒,欣往生,有

今日龙华寺与静安寺 今日龙华寺依然巍然屹立,并计划筹建一座上海佛教文化中心国际会议厅。唯静安寺重新扩建,约三、五年后,方能建成新殿楼阁,大放异彩。 海内外佛教徒来到上海参访,几乎都

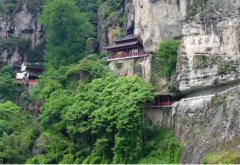

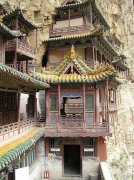

江南悬空寺大慈岩(图片来源:资料图) 江南悬空寺大慈岩 大慈岩位于建德市南面24公里处。它是一个佛教文化和秀丽山水完美结合的旅游胜地,素有浙西小九华之誉,以江南悬空寺、长谷溪流、全国

门票: 20元/人,1.2以下儿童免费;12月31日撞钟日门票是380元。 开放时间: 07:30-17:00 交通概况: 乘公交33、44、301、307、游3路到何山桥下,步行上桥后沿匝道至寒山寺;或公交9、10、4

【基本信息】 地址:福建省泉州市南俊路115号 门票:不详 开放时间:全天 交通:泉州市区内乘坐10路、25路公交车到承天寺站下车即可。 【景点介绍】 承天寺位于福建省泉州市中心承天巷对面南俊

门票开放时间: 60元,保险一元(自愿)开放时间:9:0017:00 交通概况: 从大同乘长途汽车到浑源。 景点简介: 位於北岳恒山脚下的金龙峡,距大同市约80公里,这就是我国五岳名山之一的北岳

门票开放时间: 门票15元 交通概况: 白马寺位于互助土族自治县红崖子沟湟水北岸。前往西宁以北40公里的互助土族自治县,可乘西宁长途汽车站的中巴,15分钟一班,票价15元左右,行程1小时30分

门票开放时间: 每周一休息;平日票价5元,节日期间10元。 交通概况: 公交9、10、16、18、24、25、602路可以到达。 景点简介: 在银川古城西南部,有一座著名的寺院叫承天寺,寺内中间一座耸

景点介绍: 法门寺位于宝鸡市扶风县城北约10公里的法门镇,东距西安120公里,西距宝鸡96公里。法门寺因存有流传千年的佛指舍利而闻名于天下,更有多种文物珍宝,是一座罕见的文物宝库,被誉为

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!