山东神通寺位于柳埠镇东北2公里琨瑞山金舆谷,古称郎公寺,是山东早期最大的

佛教寺院之一。 琨瑞山,一名金舆山(金榆山),又名?嵛山,地处锦阳川畔,它东侧的山叫青龙山,西侧的山叫金驴山。青龙山与白虎山之间的山峪, 即为金舆谷。前秦始皇元年(351年),竺僧朗公在此筑房屋兴建寺庙,人称“朗公寺”。寺庙规模宏大,成为山东佛教的发地。 当时,寺庙影响颇大,公元585年,它被赐名为“神通寺”,元朝遭兵火被毁,明代重修。到了清朝,寺院逐渐衰败,成为废墟。

神通寺是我国佛教史上的一处名刹,也是山东地区历史最久的古刹。现存十一通碑刻,计元碑二、明碑五、清碑四, 提供了有关该寺历史特别是后期兴废变化的重要资料。

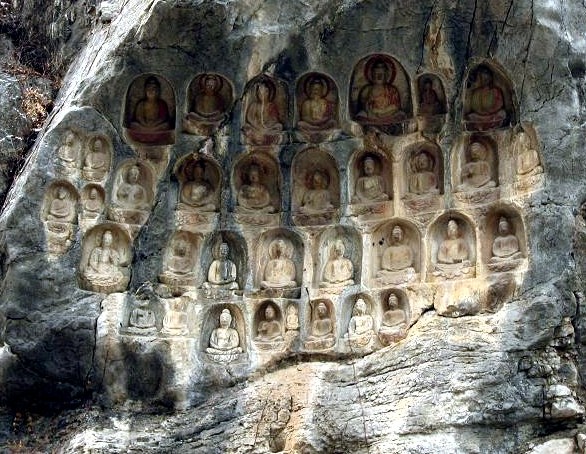

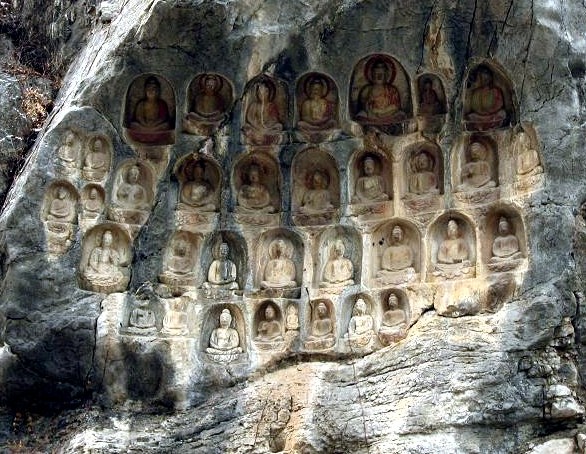

佛教自两汉间传入中国,经过长期的历史演变和发展,形成了丰富多彩的佛教文化 .济南是历史文化名城,现留有大量的佛教遗存.其石雕佛像最早始于北魏,最晚大体以宋代为限(宋以后以泥塑居多),而以隋唐两代存留的作品为多.现存最早的佛教遗 存是建于北魏时期的黄石崖石窟造像,但在济南地区佛教真正形成规模,却是在历城的柳埠镇.

神通寺约建于东晋初,开山祖师为僧朗公禅师.古时系临济道场 .该寺曾于元代由道兴禅师主持重建;著名方丈有法瓒禅师;现存建筑有四门塔、龙虎 塔、唐基台与墓塔林,大部为隋唐所建,1985年曾由政府主持重修.该寺最重要的文物 是铜

舍利函,被定为国家一级文物.寺内另有千年九顶松一株,系东晋僧朗公所值.各 种碑刻八块.

山东神通寺

山东神通寺

在神通寺至今有着“滴水之恩,当涌泉相报”的传说.送衣塔就演义的是“孝女故事” .据记载,明朝时期,一位官员因年事已高,且又不肯与当权者合流,遂愤然

出家,在神通寺挂单做了和尚,其女为了照顾老父,也毅然随父剃度,在神通寺相邻的“涌泉庵 ”出家做了尼姑,并一边

修行,一边照顾老父.因囿于时尚的限制,孝女给老父拆洗的衣物不能亲自送到寺庙里边,只好在寺庵交界处修造了一座石塔,定期把拆洗或缝补好的衣物寄存在塔内,由老父的

弟子们取走.同样,如老父有脏或破了的衣物,也送至塔内,由孝女取走去浆洗缝补,直至老父圆寂归天.此后,该孝女仍长期定居于涌泉庵, 并成为一代主持,她就是法号为“明喜”的庵主.寺内现存十一通碑刻,计元碑二、明碑五、清碑四,提供了有关该寺历史特别是后期兴废变化的重要资料.从元至治二年(公元1322年) 《兴公

菩萨道德碑》的文字中,我们知道该寺创始人朗公以后,还有海公(时代不详)、隆公(宋庆历年间)、雨公(金泰和年间)等高僧.明成化二十年(公元1484年) 《重建七佛神通寺碑记》所记宗派系统和清乾 隆十九年(公元1754年) 《重修

达摩祖师堂碑记》表明,该寺在佛教流派中属于

禅宗. 禅宗是

中国佛教史上影响很大的一个宗派,创始人是来自印度的著名僧人达摩.禅宗的创立,是中国佛教史和哲学史上的大事.《重建七佛神通寺碑记》所记宗派系统中,既有禅宗历代祖师、高僧,也有许多是我们熟悉的著名的政治家、思想家和文学家,其中就有唐代白居易、柳宗元,宋代的王安石、苏东坡等人的名字.另外一些碑刻,反映了神通寺后期的规模和寺院经济状况.如明嘉靖、清乾隆时的九块碑记,就曾记载过该寺 僧人变卖山林土地等庙产的情况.该寺最重要的文物是铜舍利函,被定为国家一级文物.寺内另有千年九顶松一株,系东 晋僧朗公所植四门塔位于寺址东侧,建于隋大业七年(661年),是我国现存最古之单层佛塔. 塔身能体用大块青石筑成,平面作正方形,每边长7.4米,通高15米,四面各有一半圆形拱门,故称“四门塔”.外墙厚80厘米,上部略向内收.塔身上部用5层石板叠涩出檐,檐上用23层石板,层层收进,形成截头方锥形塔顶.中央置方形须弥座、山花蕉叶和相轮组成塔刹,与云岗石窟中浮雕塔刹形制相同,古朴深厚.塔内部有一方形塔心柱,立于石墩上,墩台四面各置佛像一尊.佛座上旧有东魏武定二年(544年)杨显叔造像记和唐景龙三年(709年)尼

无畏等造像记,原已毁,今据题记拓片重制.由造像记知佛像并非同时刻成或与塔同时建造,而系后人从它处移来或补刻之物.佛像面部表情生动,衣纹流畅飘逸,为我国早期石雕佛像之佳作.四门塔造型简洁,古朴庄严,与嵩岳寺高耸挺秀风格完全不同.墙身平直,四面券门亦与墙平,整座塔除刹略有雕饰外,为素洁石块砌筑而成,简单明了,在古松掩映下更显朴素无华.塔后有著名的九龙柏,附近有千佛崖、祖师林、唐基台等古代佛教遗迹.周围重峦迭峰,幽谷清泉,风景秀丽.龙虎塔位于西门塔西北,因塔门雕有龙虎而得名.始建年代无考,据建筑风格推断,塔基、塔身建于唐,塔顶补建于宋,高10.8米,石砌三层须弥座塔基,上有覆莲、雄师、伎乐等精致浮雕;塔身由四块长方形石板筑成,每面辟火焰形券门,上部雕龙、虎、佛、菩萨、力士、伎乐、飞天等;室内有方形塔心柱,每面雕佛像一尊;塔顶为砖砌 ,重檐,顶置覆盆相轮塔刹.整个建筑华丽优美,在现存唐塔中别具一格,塔北有僧墓塔林46座,多系宋元和尚墓葬,其中比较重要的是元代道兴禅师塔和德云禅师塔.

神通寺遗址博物馆

近年来,为便于管理和保护,神通寺遗址周围的建筑都统一划归“四门塔风景名胜管理区”,国家也经常拨款修复这些珍贵的文化遗产.1999年,由历城区人民政府投资,在神通寺遗址前建设了仿唐建筑群——神通寺遗址博物馆.这组建筑构件宏大、主次分明、变化有致,体现了盛唐的建筑特点,是齐鲁第一家仿唐建筑群.并且在室内展出了神通寺历史沿革、文物介绍、发展变化、历次维修等图片资料和解放以来神通寺出土的文物精品.

联合国高度评价

神通寺历经1600多年,几度兴废,保存了各个时期的珍贵文物.它们的存在,为保护和发掘神通寺遗址,揭开神通寺遗址之谜提供了大量的线索和史证.据专家考证,神通寺遗址的地下文物比地上文物更具价值.1998年,当联合国教科文组织的专家视察了神通寺遗址后,对其文化内涵和保存状态给予了很高的评价,称其为保存“最好的佛教遗址 ”.如今,神通寺遗址已经被当地政府划定为“四门塔风景名胜管理区”,提升了管理和保护的水平.

山东神通寺

山东神通寺

山东神通寺

山东神通寺

寺庙文化

神通寺遗址是山东地区最早的一座寺院遗址,是山东佛教的大本山.虽然,千年的风雨 班驳了寺院的辉煌壮丽,但至今遗存的古塔旧碑、摩崖造像等等,却依然焕发着熠熠光彩,成为中国最古老的佛家遗址.

朗公寺

盛极一时朗公寺神通寺,隋代之前称朗公寺,以其创始人朗公而得名.僧朗,俗姓李, 是佛图澄的高徒.他原在关中讲学

佛经,后来山东,在泰山南北,宣扬

佛法.据《十六国春秋》记载,前秦苻坚曾赠给朗公紫金数斤,南燕主慕容德统治了山东一带之后,为得到朗公的帮助,致书朗公:“皇帝敬问泰山朗和尚……使者送绢百匹,并假东齐王,奉告、山茌二县封给.”朗公在答谢信中说:“贫道味静深山,岂临此位?且领民户, 兴造灵刹……”

此时的朗公,已经成为一名政治和尚,成了辅佐南燕的国师.同时,在慕容德的帮助下,朗公寺得到了进一步的扩大. 《续高僧传》云:“燕主以三县民调用给于朗,并散营寺,上下诸院十有余所,长廊延袤,千有余间,三度废教,人无敢撤.”自此,朗公寺便成了山东的佛教中心,盛极一时.号称“山东第一寺”的神通寺是齐鲁最早的佛教寺院,其遗址位于柳埠镇东北的通天峪.神通寺始建于公元351年,为名僧朗公所建, 古称朗公寺.为佛教在山东的发祥地,是山东早期最大的佛教寺院之一.据《水经注》载:“朗居昆瑞山,大起殿舍,连楼垒阁.”此时山东境内发现的佛教建筑几乎没有形 成规模,山东另一个佛教中心在青州,其著名佛教寺院龙兴寺始建于北魏时期,也是100多年以后的事了.在这一时期,郎公寺周围不像现在有大量的佛教建筑,当时仅有零星的存在.

建于隋代

四门塔毋庸置疑建于隋代,但在塔心柱的四面佛身上刻有东魏武定二年(544年)的题刻,由此可见石佛是在建塔前雕凿的.所以此地极可能原有一塔,并毁于周武帝的灭佛运动中.另外,涌泉庵也建于此时期,据《历城县志》记载,“该庵始创于齐、梁之间”,即相当于北魏、东魏年间.北朝时佛教遗存前秦时神通寺规模已经不小,但今天我们很少能在济南看到北朝时的佛教遗存,这可能与北魏太武帝拓跋焘在公元446年、北周武帝宇文邕在574年的两次大规模的灭佛运动有关.济南作为山东当时的佛教中心,便首当其冲地遭到了禁灭.发展至隋唐时期,佛教在济南达到鼎盛,留下了众多的佛教胜迹.不仅目前的遗迹大部分都已建成,而且规模还要大.这种繁盛一直延续到宋代.我们今天看到隋代的佛教遗迹比较多,这是因为隋文帝杨坚出仕北周时,对周武帝取缔

宗教的行为反感,而且其母吕氏出生于济南,为纪念她,隋文帝因为“以通征屡感”,得神通感应,而改名为“神通寺”.再加上后代的统治者都比较扶持佛教,所以此时期在济南建造了大批的佛教建筑.隋文帝当权后,佛教在神通寺重新兴旺,一直到宋代都是兴盛异常,大建佛塔,广造佛像,达到了“上下诸院,十有余所,长廊延袤,千有余间,三度废教,人无敢撤”之规模,被誉为“三齐名刹”.直至北周保定(公元561年)以后,在周武帝大规模的灭佛运动中,朗公寺和其他寺院一样,遭到洗劫而一度荒废.

朗公寺更名

杨广之子兴建四门塔,隋代,文帝杨坚笃信佛教,朗公寺再次得以发展.开皇三年(公元583年),文帝杨坚因“通征屡感”,故曰神通,便令将朗公寺更名曰“神通寺”.

舍利塔公元594年,杨广之子河南王为神通寺檀越,兴工复建,神通寺恢复到了相当规模.公元601年,文帝送舍利于三十座寺院,勒令高僧法瓒送舍利于齐州神通寺,并令其为主持.现今我们看到的四门塔便是法瓒送舍利所建之塔.

盛唐时期

神通寺达到了鼎盛.但唐末五代大动乱的到来,再次将神通寺带向衰败.金代末年,狼烟四起,神通寺地处战场,破坏尤甚.四门塔应该是伴随神通寺的重建而建造的.1972 年对四门塔进行维修时在塔顶内部拆下的一块拱面板上,发现刻有“大业七年造”的字样,同时还在塔内发现一个舍利函,函内贮有隋代五铢钱.两相印证,可知四门塔是一座隋代后期的建筑物,建于大业七年(即公元611年).其余3座建筑便是唐代的杰作了.从佛像上的题记看,千佛崖造像约在唐初开凿,高宗时达到最盛期,至睿宗时近尾声龙虎塔的塔基、塔身建于盛唐,塔顶为北宋补建,更是体现了此时期多个朝代艺术的结合.而依九顶塔的营造形制,佛像雕刻风格,以及寺后灵鹫山天宝年间(742年—755 年)造像题记佐证,其建筑年代应为唐天宝时期.同时,塔身外壁刻有宋人的3则题记,可见在宋代时这里还是非常兴盛的.除上述之外,建于此时期的佛教建筑还有九塔寺、小龙虎塔等等.神通寺到了元明时期已经开始败落,这时期几乎没有什么新的建筑,大都是对以前寺院的修补.而到了清代,佛教在柳埠便没落了.自宋代开始,济南另一处佛教寺院

灵岩寺到了其最盛期,由此佛教中心发生了转移,这是神通寺衰落的一个重要原因.据记载,神通寺在元末遭火焚,一直到明弘治年间再次重修,但香火远不及以前旺盛. 清以后,神通寺逐渐衰败,殿宇倾圮为遗址.现佛塔、墓塔林、摩崖石窟和讲经堂的部分石柱、柱础犹存.但从其面积和规格上,我们似乎可以想见以前连楼垒阁、香火不断的情景.

四门塔由来

四门塔是神通寺遗址上的一座佛教建筑,和四门塔时代相近的还有三座古塔,分别是龙虎塔、皇姑塔和九顶塔.四门塔因四面有门而被称为“四门塔”,建于何年,没有确切的文字记载.但据后来维修时发现的“大业七年造”(611年)石刻字样,一般称其为隋代的建筑.塔内现存四尊佛像,分别面向东西南北,四面佛雕造于东魏武定二年(544年),是在济南从政的一位官员所为.由此可以推断,四门塔神很可能是为四面佛而设.因为,该塔的形制为塔心柱式塔,即以一根四方正棱的中心柱支撑整座建筑,

这也是早期佛塔的形式.四面佛就依塔心柱而设,因此,四门塔的始建年代应该和四面佛同时,只不过到了隋代后又有翻修而已.

四门塔佛像

四门塔的佛像从一开始,就

命运多舛,先是唐代的观音、势至等5尊造像遗失,接着是两块题记被盗,至今下落不明.到1997年初春,面向东方的造像又惨遭荼毒,被不法分子将佛首割下,盗卖到台湾地区.所幸的是,该佛头身首异处5年之后,又在台湾佛教界及海峡两岸信士们的努力下,破镜重圆,回归原位,成就了21世纪海峡两岸携手酿造的一大文化盛事.与四门塔遥相呼应的是龙虎塔.龙虎塔筑造于唐代,一般认为,该塔 是盛唐时期的作品.但根据唐代佛教发展的历史现实,龙虎塔的建造很可能与武则天有关.因为武则天是取代李唐王朝而建立的新政权,针对李世民们冷落佛教的方针,武则天一上台,就大肆扶持和宣扬佛教,并暗示有关佛徒特别编造了一部新的佛经,声称武则天的篡权是

佛陀的本义,有着君权神授的理论根据,不同的是李唐政权得益于老子李耳,而武则天的“神”却是来自他邦的佛陀.政治的需要,导致了神通寺佛教事业的辉煌:在这里,不但

僧侣们的造像名正言顺,而且还加入了皇家的队伍,如公主、驸马和王子的摩崖造像等等.因此,像龙虎塔这样精美的佛塔,且建造在神通寺主要位置之上,没有国家或贵族的大力支持是不可想象的.到盛唐时期,李家的后代重新执政,对武 则天进行了理所当然的意念否定,在复位李唐天下的同时,也复辟了道教的地位.政治的因素注定了龙虎塔诞生的时代应该与统治者的倡导相关.

龙虎塔

龙虎塔建筑自身也显示了这段历史的实际情况:塔基、塔身为石制构件,且装饰有精美的雕刻,但塔顶却为砖砌砖筑,其风格也与唐朝径庭,颇多宋朝的样式.这种唐代身躯宋式帽的组合,再次表明该塔的命运与政治相关,是武则天的后裔们终止了这座建筑的修筑,使其成为“半拉子工程”.

山东神通寺

山东神通寺

山东神通寺