华梵大学东方人文思想研究所博士生 黄英杰

在家居士和出家僧伽是各种佛教传统中,密不可分的两个重要环节。在对晚清民初以来的佛教复兴动研究上,学者陈荣捷特别指出,居士地位的提升与密宗的风行是其中两项新趋势。有关近现代的居士佛教研究中,学者蓝吉富在〈旅美佛教瑜伽士陈健民先生〉,以及徐孙铭在〈当代居士学佛之特点及其趋势-以湖南为例〉等人,都已注意到湖南长沙攸县人陈健民(1906-1987) 对佛教的贡献,及其身教之典范。

陈健民所处时代的湖南佛教,正处于复兴时期,僧才缺乏,制度也欠完善,各寺院的弘法活动有限,居士佛教受此影响,发展也有一定的局限性,有待进一步的提高。事实上,正是由于陈健民居士的去函虔请,因此有了太虚大师1929 年的湖南长沙弘法之行。陈健民本人也在此时皈依太虚大师 (1889~1947),正式成为佛教徒,并参与组织居士会,使佛教在当地蓬勃发展起来。在个人的宗教生活上,和一般具有高文化水平的居士一样,陈健民也积极的研读经典,茹素戒淫,藉以获得佛、菩萨和善知识的启示,觉悟佛法真理。1935年,陈健民更应邀前往太虚大师主办的重庆汉藏教理苑担任中国文学教席,实际投入、协助僧人学校的教育工作。

但陈健民和一般汉地居士佛教最大的差异,是当时的藏传佛教已开始向汉地传扬。而且二十世纪藏传佛教在汉地的活动,已从元、明、清等朝代的封闭性宫庭皇室信仰,转变到普及于民间大众。在这种前所未有的时代机会中,陈健民得有机会接触到这个为汉传佛教僧俗所不熟悉的佛教传统,也使他的一生和二十世纪藏传佛教在汉地的弘传,都有密不可分的关系。

根据陈健民的自述,在汉传佛教的太虚大师以外,藏传佛教方面他曾拜师三十七位,广学七派教法。如此丰富的学法经历,无疑地使他成为极具时代指标性的人物。

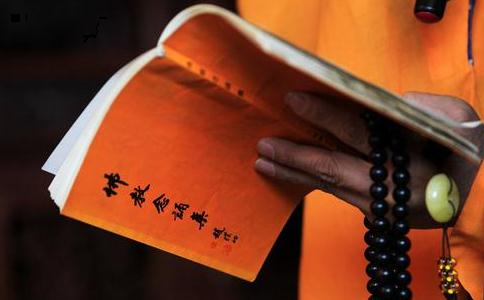

特别是陈健民的着作很多,总称为《曲肱斋》,在台湾地区所出版的版本上,除早期有慧炬佛学会等单位的零散着作流通版以外,《曲肱斋全集》首先是由台北文殊出版社,于1988年以文殊印经会名义出版,共12册(以下本文亦简称文殊版) 。文殊出版社结束后,于1992年改版,由台北圆明出版社出版,共分37册 (以下本文亦简称圆明版)。如此丰富的着作,对历经时间自然淘汰,与二十世纪汉地多年战乱、政权更替的种种剧变,幸存的资料多是片断、有限状况下的佛教研究,就突显出无可取代的特殊重要性。

本文主旨便是藉由《曲肱斋》这样具有时代意义的文献,逐文筛选出目前散见各册文章中,陈健民在汉藏佛法学习上的纪录与描述。以时间为轴线,配以地理空间、各师所属宗派等因素,企图呈现出陈健民较完整的学法历程。希望从陈健民居士的求法历程中,厘清他和汉传佛教僧侣的关系,与藏传佛教上师的关系,及汉藏佛教在僧伽经济与居士地位等问题,来具体体现他与近代汉藏佛教交流史上,身为在家居士的陈健民与法尊法师为主的出家僧侣们,在修学历程上的差异,并论及居士学佛在家庭与经济兼顾上的困难,与陈健民的一生对居士佛教的启示。

本文在研究资料的取材上,主要是以上述陈健民自撰的《曲肱斋》为主,辅以其他相关文献。笔者在《曲肱斋》版本的运用上,主要以新编的圆明版为主,若手头上刚好没有圆明版时,才使用文殊版。在注释上,为节省篇幅,只标注该书是圆明版或文殊版,其册数与页码。最后,由于《曲肱斋》部头很大,各册成书年代不一,在人名、地名、寺名与专有名词上并未完全统一,因此笔者引文亦依所据各版图书所用,不再一一更动,请读者注意。

在陈健民与汉传佛教僧侣的关系上,据《曲肱斋尺牍》〈奉覆冯大阿霨黎问学佛履历〉中:「(一)民国18年(1929),皈依太虚师于长沙。时任湖南省教育会秘书,所属图书馆藏佛书甚丰,曾博览之,而未及起行。」这段文字清楚说明陈健民是在1929年由太虚大师授予皈依戒,正式成为佛教徒,开始研究佛教经论,但还属初步的闻思阶段。

陈健民何以发心学佛?有关他的宗教启蒙事件,在《佛教禅定》中他自述说:「最后以优异的成绩由师范学校毕业,同时还获得了一份担任高中老师的工作。当时湖南省教育会为了选聘秘书一职而召开会议,……,而我幸运地获聘。该会负责管理省立图书馆和博物馆,此图书馆内藏书甚丰,我因而得以博览群籍。……在读过许多道教典籍以后,有一天我去了一间扶乩的善堂。那间善堂的仙佛降乩示云,如果我修道,不但可以长寿,还可以长生不死。这是我人生的转捩点,我渐渐不再那么关心俗务。」

而做为知识份子的陈健民,他对太虚大师的认识,最初正是透过太虚大师的着作而来,《佛教禅定》记载:「图书馆内也有太虚法师的着作。太虚法师是中国佛教一位大力的改革者。虽然当时我对佛法的真正义理略知一二而已,但我很有兴致地读他的着作。对年轻的知识份子而言,太虚法师的文章清楚易懂,因为他们的内容是混合了现代科学的方法与古老的智慧。」

由于陈健民所处时代,湖南的居士佛教正方兴未艾,因此他一开始是以居士代表的身份,藉由书信结识太虚大师的,蒙太虚摄受进而皈依的。关于这点,《佛教禅定》说:「当时湖南省境内并没有佛教居士的组织;一些思想前进的居士们渴望能迎请太虚法师到湖南来协助他们成立居士会,并以演讲及开示来教导传授他的学识。他们怂恿我代表他们写信邀请太虚法师,但因为我对佛法所知无几,便不愿承担此事。然而他们还是说服了我,我犹豫地写了这封信。法师似乎喜欢我的去函,还在回信中赐我一个法名—法健。很荣幸地法师还赐我二幅他亲手书写的法语;信中他还说收我为弟子。一、二个月后,当太虚法师来到敝地时,我便真正蒙他摄受而皈依了佛教。」

皈依太虚以后的陈健民,主要的修持法门是如何的呢?《曲肱斋尺牍》〈奉覆冯大阿霨黎问学佛履历〉中,说:「(二)民国19年至22年(1930-33) ,加入湖南长沙居士林,曾深究净土五经十论,断荤及正淫,吾妻亦随行。」这样看来,陈健民在汉传佛教中,从太虚大师领受皈依后的显教修持,是以净土法门为主的,并依照汉传佛教的习惯,在饮食上茹素,至于断正淫,可以说是他对自己道德戒律的高度要求。

在经典的研读上,陈健民首先从《华严经》入手,对〈净行品〉所说日常生活中的菩提心修持,特别感到受用。他自述:「皈依后,我开始研读《华严经》,我对其中的〈净行品〉特别感兴趣,因为在日常生活中如何配合菩提心来修行,在这里面有详细的条列。……这种方式,几乎日常行住坐卧、语默动静,都可以配合利益一切有情的菩提心来修。」

在读诵经文之外,抄写经文、辗转流通这些汉传佛教常鼓励弟子行持的方式,也是他所热爱的。在《佛教禅定》中,陈健民说:「有一次我要印刷某书,我便专心地以优美有劲的书法抄写了〈净行品〉,加入此书附印,以便广为流传。我自己从那时起,日常生活中总是依照这些偈颂来修习菩提心,以及保持菩提心戒。因此,我从不欺骗他人,连幼童也一视同仁。」

不过这段时期,陈健民在佛教知识的吸收上,主要是自己阅读大藏经,相关的记载可见于《曲肱斋尺牍》〈复澄基兄论检讨修习工夫事〉其中有「读《碛砂》于长沙。」 一语。此外,对这整个经过,《佛教禅定》更详说:「太虚法师到湖南弘法后,长沙的佛教居士会便昌盛起来。接着有一间供居士们修净土宗的居士林便盖了起来。我就是在那儿读了《碛砂大藏经》,当时我只知小乘和大乘,且开始茹素,断正淫。」

在湖南长沙以外,陈健民与太虚大师的关系,也因为「民国24年 (1935),……,蒙太虚法师电嘱赴重庆汉藏教理苑,教授中国文学。」而延续到四川重庆,直接参与、协助了太虚大师的僧伽养成事业,以居士的身份,为佛教教育尽一份心力。

陈健民在重庆汉藏教理苑的中文教师工作,一直做到1937年。《曲肱斋知恩集》〈大圆满法界、心中心、黑关导引九释〉对此载有:「民国丁丑 (1937),余辞世界佛学院汉藏教理苑事。」这段时间,除教书以外,陈健民大概也利用在佛学院教书的机会,阅读了另外一套大藏经。因为《曲肱斋尺牍》中,他说:「温《频伽(大藏经) 》于重庆」,可能就是发生在汉藏教理苑任教期间的事。

在太虚大师以外,汉藏教理苑诸学僧自然都与陈健民相识,其中,陈健民在《大手印教授抉微》特别提及严定法师:「昔在汉藏教理苑时,严定法师以札假古学(甘孜县活佛,为四臂观音化身)之丸药见赐。」 严定法师是在1935年从藏区返回内地,受聘于汉藏教理苑的。他对陈健民初学密法的帮助,在《曲肱斋尺牍》〈复贾题韬居士论哲学背景〉 (时贾已由川赴藏)中,陈健民听到法师过世的消息,说:「弟初在湘学习黄教,深蒙 (严定法师)法恩,……」可以清楚得知。

从《赞颂集》的注解中,有「此〈莲花生大士祈请颂〉颂依严定法师笔受。」等文来看,严定法师角色是陈健民当时学习密法的译师。但《曲肱斋推恩集》第二篇〈除魔障冤孽我执身见施身法〉一、小引「昔依根桑泽逞上师受『大圆满无上智』,又蒙严定法师口授本法加行之本文及解释文,余以笔受之。」以及《赞颂集》〈晨课常诵启请短颂〉中有〈大敬、严定、色卡、根桑四位上师启请颂〉,从「四位上师启请颂」这样的标题,以及颂文中有关严密法师的内容「严密抉择如量持」,可以了解到严定法师对陈健民来说,已不仅是译师,而是一位堪能抉择法义,如量行持的上师。

离开汉藏教理苑之后,《曲肱斋》里面陈健民再也没有提到拜任何显教法师为师。不过《曲肱斋短笛集》有「礼南华后欲拜虚老于云门阻于匪警」相关诗文四首的记载,显示他对虚云老和尚这位一代禅宗大师是有所景仰的。[page]

《佛教禅定》中,陈健民说:「许多显密两宗的师傅我都是先在梦中或定中见到,这些与我命中注定有师徒之缘的师傅共有卅七位。由于篇幅所限,我就不进一步叙述他们的品格与教示了。他又说:「值得一提的是虽然有些我追随过的上师是名闻遐迩的,但大多数我从之受法的上师都是少有人知而住在荒僻的山野,身边只有寥寥可数的几个弟子,或者甚至没有弟子。有些不是祖古(亦作图库;转世喇嘛),但经由此生精进的修持,而创立一支法脉的传承。这类的上师所传出的教法却常常是最深奥的。」这两段话都指出,想要了解陈健民全部三十七位上师名字与背景并不容易。

笔者查诸《曲肱斋》有关在各师前来汉地弘法先后的记载方面,《事业手印教授抉微》提供的线索是:「蒙古有多杰格西及白喇嘛来汉地传授黄教密宗。……先师诺那呼图克图,师曾受大江南北各省居士之迎请。当其离汉返康,又介绍木雅活佛、先师贡噶仁波切传授大法,……。其后,又有根桑、登尊札巴两位萨迦派上师传法。……。其后,色卡取札老喇嘛亦来川、滇,……。余因此发心赴德格……,编为《恩海遥波集》,大都由八帮亲尊仁波切传钞主译。」

这段文字所说诸师前来汉地的时间先后是:多杰格西及白喇嘛,但这两位师父不是陈健民所亲承的。此后依序是诺那呼图克图(1865-1936) 、贡噶仁波切(1893-1957),根桑、巴登札巴两位萨迦派上师,色卡取札老喇嘛。至于到西康德格后,则亲近八帮亲尊仁波切(1896-1945)。以下笔者基本上也是随顺这个顺序来说明陈健民和藏传佛教上师间的关系。

在皈依太虚大师之后,陈健民学习藏传佛教的第一位上师,是一位汉人出家法师--大敬法师(? -1935),传授他蒙古多杰觉拔格西所传的格鲁派教法,时间是在1933年左右。《曲肱斋尺牍》中,陈健民自述说:「民国22年至23年 (1933-34),开始学习黄教密宗。蒙大敬法师传授多杰尊者所编《密乘法海》百零八法。」

当时陈健民仍在中学任教兼秘书工作,因为上师是出家众,所教授的教法无法在家中修持。为了开始他的修行生涯,他不惜搬到寺院去。从参与居士林活动,自阅藏经的闻思阶段,开始他的佛法修持。在那几年内,利用课馀之暇,过着严守戒律的精进生活。《佛教禅定》中,他自述:「依照 (大敬法师)他的传承,他的教导着重在严守戒律及四加行。因为住在家中无法修习此等,所以我就住到了我师傅的寺庙里去。约莫二、三年的时间,我圆满了前三个加行——十万个大礼拜,十万遍的皈依发心以及十万遍的忏罪百字明。我每天清晨三点就起床修法,一直修到九点,那是该去教书的时刻了。第四项加行是供曼达十万遍,在那儿我没有足够的时间完成。在那寺庙里,我只做完一万遍的献曼达。到现在我仍然努力于修补此项以达圆满(当然即使献曼达还没有圆满修完,通常可以像陈先生一样,同时进修其他更高深的法)。由于当年所立下的此等良好基础,使我日后的学法至今皆没有障碍。」

陈健民一生中所实际参学的格鲁派上师,除大敬法师以外,并不明确。在他的藏传佛教学习生涯中,其师承主要是以宁玛、噶举为主,这可能是和格鲁派是以出家僧伽为主的教派有关。上述描述,也显示出一般在家佛教徒如果在修行上比较精进,往往会过度到一种类似出家的生活。

不过因为格鲁派大敬法师的关系,陈健民又接触到了藏传佛教宁玛派,他的第一位宁玛派师傅是位在家上师─诺那呼图克图,在《佛教禅定》中,陈健民自述「我的师傅(大敬法师)听说有一位宁玛派的大修行人住在江西省,就是诺那呼图克图。他放弃了西藏政府的官职,过着隐士般的生活。当大敬法师去见他时,他知道来者看似谦卑,其实内心很骄傲,因为他的弟子广布中国各地。我想诺那呼图克图一定有传他一些法,可是他回来后,对我们却是只字不提,不把这些教法传给我们。我知道由大敬法师处,学不到更多的教法,因此就决定亲自去见诺那呼图克图。」

因为求法心切,想要进一步探究佛法的陈健民,终于无法仅仅满足大敬法师的教导,决定另访明师。而在家上师对居士生活的观点与态度,自然和出家众不同,因此虽然陈健民以学法为第一要务。但诺那呼图克图在传法之外也以其神通智慧告诉他禅的重要性,同时不要忽略在家居士的家庭生活面。陈健民自述:「诺那上师通常能预告将来的事情。他预言我会有两个女儿,要我恢复正淫及吃荤。他也教导我要学禅,因为禅的悟境很深邃。」

在诺那上师的指导下,陈健民的佛教正见很快就在1935年,有了突破与确立,《佛教禅定》中他自述说:「从诺那上师的关房返家以后,我对于『因缘法亦空』及『恶行也含空性』的道理颇有疑惑,于是便利用(1935年) 学校放春假的三天时间,把自己关在(长沙高中)学校宿舍内,不饮食,也不出房门大小便,起坐唯思空性之理,再依师诀习定。在第三天早晨,我突然看到南天竺(印度)的铁塔,这是金刚萨卅的隐境,龙树菩萨由此塔取出《大日经》及《金刚顶经》,并得到金刚萨卅的亲自传授。此时我得到了个决定见——『整个都是的,没有二话说』。从此我对于(空性)真理再无任何疑惑。这是有点证到了正见。」

诺那呼图克图在1936年圆寂于西康。此后,陈健民主要依止的上师是贡噶呼图克图,贡噶呼图克图第一次到汉地弘法是受诺那呼图克图之托,时间在1935 年,地点就在成都与重庆,1937年到庐山是为了主持诺那呼图克图的灵塔开光。依《大手印教授抉微》所说:「本人坚辞汉藏教理苑事,赴庐山依止贡师。」陈健民正是在1937年辞去重庆汉藏教理苑工作,到庐山去追随贡噶呼图克图的。后来在1939年,陈健民更进一步前往西康追随贡噶呼图克图,所以《曲肱斋尺牍》有:「民国28年(1939),……,赴西康学法兼闭关。」

至于陈健民之所以要去西康学法的原因,原本是要从贡噶呼图克图出家的,《曲肱斋文四集》附录一〈陈上师闭关细谈〉说:「我原来是要跟贡噶师父回藏出家做喇嘛。」这应是陈健民在多年显密佛法修学之后,透过亲身的修行体验,对佛法的义理与实践完全肯定,从而认为在家居士的身份,已不能满足他想要做一位专业修行者的理想,所以想要以出家身份专心修行。

不过因为经济上的因素,陈健民1939到1940年的第一次西康求法之行,并未如愿出家。但他在学法之馀,做了几个月的闭关。《曲肱斋短笛集》山居类便有 「己卯(1939)冬登贡噶雪山胜乐坛城闭关百日。」后来又从木雅贡噶山到了和贡噶呼图克图同属噶玛噶举派的德格八帮寺去,《曲肱斋文三集》就很清楚的说:「余在西康居留较久之木雅乡贡噶寺,及德格之八帮寺,……。」他在八帮寺主要是从出家的八帮亲尊仁波切学法,为此作有〈亲师启请颂〉「德格广宣妙法要,特授不共大灌顶,灌尽五百多宝尊,学海无尽前顶礼。」

陈健民的八帮寺之行不止一次,1941到1942年间他又去了一趟,并且从 (第十六世)DBFW(1924-1981)与酱养亲尊仁波切得到灌顶。因此在《曲肱斋文三集》中就载有「辛巳、壬午间,余留学西康德格八帮寺,依DBFW及其酱养亲尊仁波切,……。」

此外,陈健民也在八帮寺的香巴噶举派关房闭关学法,拜师惹那多吉与卡鲁仁波切 。在与萨迦派的接触上,曾师事根桑泽逞、登尊札巴、宗沙亲尊仁波切 (第二世宗萨钦哲蒋扬却吉罗卓,1893-1959)47 等上师。

陈健民的上师虽然很多,但是相关记载并不完整,无法进一步探究与本文有关的议题。因此笔者将直接进入下一节,从陈健民佛法修学历程对在家学佛的启示中。

首先,在皈依太虚大师之后,尽管形式上已经是一位佛教徒,并开始研读佛典,但因为缺乏出家师父的常驻指导等因素,陈健民的内心仍排回于佛教与道教之间,甚至他自我检讨,认为自己曾破过皈依戒。在《佛教禅定》中,陈健民自述:「当时我心中仍在道功与佛教之间徘徊。我的看法是小乘很好,但不能助我延寿。虽然我已皈依佛门,在遇到能传我延寿道功的师父李龙田时,我实际上破了皈依戒。他年事虽高,却是一张童子脸,据说他已廿年未曾进食。原本我不相信,可是和他共住了几天后,我亲证了这个传闻。我依他的教导修习,而得到很好的成果。」

笔者以为这个问题,不仅仅是佛教与道教间的差异,同时也是显教与密教间的差异,那就是汉传佛教显宗,在修身方面,未能提供充份的善巧方便,因此陈健民有如此的困惑。但是修身的方法在藏传佛教并不陌生,而这也是陈健民认为,有必要进一步从藏传佛教学习身心修持法的重要原因。所以在《曲肱斋光明法藏》中,有「本人曾学习七派拳法」的记载。

第二点,居士学佛如果太过投入,在过着半出家生活的同时,往往会面临无法顾及家庭与经济的问题。例如,陈健民知道由大敬法师处,学不到更多的教法,因此就决定亲自去见诺那呼图克图,把跟随诺那上师学法视为第一要务。当时他的妻子是无法接受的,而无法接受的原因有其现实生活上的考量。这个问题,陈健民也忠实地记载下来,他在《佛教禅定》说:「决定亲自去见诺那呼图克图。并且不顾家中的困难真的做了。在我带着一些钱离开以后,我太太去向大敬法师哭诉,说家中缺钱。但我认为应该暂时抛置这类世间的顾虑。」

显然在这时候,他已将佛法的追求列为人生的第一目标。因此他后来有追随贡噶呼图克图出家的想法,并不令人意外。但这次他没有真正出家的原因,仍是经济因素。

1937年,当陈健民辞去汉藏教理苑教职,到庐山追随贡噶呼图克图时,他仍是在家居士的身份,不顾自己的生活,放下家庭等一切俗务,一心出离专修学法,特别是陈健民为了学法,吃苦耐劳,是很受到贡噶呼图克图的嘉许和鼓励的,甚至主动为他传授灌顶。对此,《曲肱斋知恩集》说:「民国丁丑,余辞世界佛学院汉藏教理苑事,赴匡庐,依贡噶金刚上师专心学佛。上师知余之辞卸,曾拒觉该苑全师生开会挽留之热情,又知余既无叔伯,又缺兄弟,上有双亲,下有弱子,此来依师,不顾家庭负担,及自身生计,具大决心,献身密乘,颇嘉余志。相依数月,见余承事,不避卑贱,提便壶、出粪桶,冒雪亦为之。……乃自动为授密勒祖师大灌顶,感天空现虹瑞相。」

同样是不顾自己的生活,放下家庭等一切俗务,一心出离专修学法,但是当陈健民在1939年,想要到西康追随贡噶呼图克图出家时,他的舍弃世俗经济等俗务,却成为他出家的障碍。《曲肱斋文四集》说:「当时我不知道要先找施主解决在庙上的生活佛,因此贡师以我生活费用无著不能破例而拒绝了我。贡师回川的船都快开了,我还在哭求,……。」

问题的关键在于藏传佛教与汉传佛教出家生活,在经济来源上有不同的社会文化背景。汉传佛教出家后,一般可以依靠寺方供给衣食;但藏区生活困难,藏传佛教寺院都是要自备饮食的,一般出家众都是由家人或是施主支持,否则就要自己赶经忏、做法事。陈健民事先不了解这个文化差异,因此才会被以经济条件不足而拒绝。

第三点,汉藏佛教的居士地位是有差异的。例如,陈健民想要依止贡噶呼图克图出家,但贡噶呼图克图实际上是一位在家上师。依照一般汉传佛教的想法,在家人是不能为人剃度的。其实在藏传佛教也是如此,在家人当然不能为人剃度出家,但在家上师可以是寺主─寺院领导者。至于出家众的剃度与诵戒等僧事,可以另请寺院方丈(堪布)主持。因此陈健民想要依止贡噶呼图克图出家,与其说是要贡噶呼图克图为他剃度,不如说是他想要加入贡噶寺僧团,以就近依止贡噶呼图克图学法。

接续第三点问题,必须提及第四点启示,那就是藏传佛教修学佛法有成的在家居士,可以担任上师一职,为人传法。因此藏传佛教对佛教教授师资的认定上,并不完全以在家或出家为根本考量,而是以其学识、修持为重,这点也和汉传佛教略有差异。

例如,陈健民在多年努力后,在1941到1942年间,第二次到八帮寺时,已经是学法有成的了,因此噶玛噶举派的领袖—DBFW便曾在大法会上,公开鼓励、嘱咐陈健民可以为人传法,为佛法的传扬尽一份心力。这件事在陈健民的〈DBFW启请颂〉注4中说「DBFW曾于莲师会供大坛城中,授以铃、杵、佛龛及传法白衣,上书咐嘱传法之语甚详。」

本文在悉心整理与分析《曲肱斋》里面,陈健民自述1959年大陆政局变化以前的学法历程后,发现做为知识份子的陈健民,他的宗教启蒙事件和道教典籍中的修道、长生等有关。他对太虚大师的认识,最初是透过太虚大师的着作而来。由于陈健民所处时代,湖南的居士佛教正方兴未艾,因此他一开始是以居士代表的身份,藉由书信结识太虚大师的,蒙太虚摄受进而皈依的。1929年皈依太虚以后的陈健民,主要的修持法门是以净土法门为主的,并依照汉传佛教的习惯,在饮食上茹素,至于断正淫、不妄语等,可以说是他对自己道德戒律的高度要求。

在经典的研读上,陈健民首先从《华严经》入手,对〈净行品〉所说日常生活中的菩提心修持,特别感到受用。在读诵经文之外,抄写经文、辗转流通这些汉传佛教常鼓励弟子行持的方式,也是他所热爱的。不过这段时期,陈健民在佛教知识的吸收上,主要是自己阅读大藏经。在湖南长沙以外,陈健民与太虚大师的关系,因为1935年,太虚法师电嘱赴重庆汉藏教理苑,教授中国文学。而延续到四川重庆,直接参与、协助了太虚大师的僧伽养成事业,以居士的身份,为佛教教育尽一份心力。

在皈依太虚大师之后,尽管形式上已经是一位佛教徒,并开始研读佛典,但因为缺乏出家师父的常驻指导等因素,陈健民的内心仍排回于佛教与道教之间,甚至他自我检讨,认为自己曾破过皈依戒。这个问题,不仅仅是佛教与道教间的差异,同时也是显教与密教间的差异,那就是汉传佛教显宗,在修身方面,未能提供充份的善巧方便,因此陈健民有如此的困惑。但是修身的方法在藏传佛教并不陌生,而这也是陈健民认为,有必要进一步从藏传佛教学习身心修持法的重要原因。

1933年,陈健民从一位汉人出家法师─大敬法师 (? -1935),开始学习藏传佛教,得到蒙古多杰觉拔格西所传的格鲁派教法。当时陈健民仍在长沙中学任教兼秘书工作,因为上师是出家众,所教授的教法无法在家中修持。为了开始他的修行生涯,他不惜搬到寺院去。从参与居士林活动,自阅藏经的闻思阶段,开始他的佛法修持。在那几年内,利用课馀之暇,过着严守戒律的精进生活。显示出一般在家佛教徒如果在修行上比较精进,往往会过度到一种类似出家的生活。显然在这时候,他已将佛法的追求列为人生的第一目标。

居士学佛如果太过投入,在过着半出家生活的同时,往往会面临无法顾及家庭与经济的问题。像陈健民知道由大敬法师处,学不到更多的教法,因此就决定亲自去见诺那呼图克图,把跟随诺那上师学法视为第一要务。当时他的妻子是无法接受的,而无法接受的原因有其现实生活上的考量。

因为求法心切,已过半出家生活的陈健民,无法仅仅满足大敬法师的教导,决定另访明师─诺那呼图克图。诺那呼图克图是在家上师,对居士生活的观点与态度,自然和出家众不同,因此虽然陈健民以学法为第一要务。但诺那呼图克图在传法之外,也以其神通智慧告诉他禅的重要性,同时不要忽略在家居士的家庭生活面。

1937年,当陈健民辞去汉藏教理苑教职,到庐山追随贡噶呼图克图时,他仍是在家居士的身份,不顾自己的生活,放下家庭等一切俗务,一心出离专修学法,特别是陈健民为了学法,吃苦耐劳,是很受到贡噶呼图克图的嘉许和鼓励的,甚至主动为他传授灌顶。1939年,陈健民在多年显密佛法修学之后,透过亲身的修行体验,对佛法的义理与实践完全肯定,从而认为在家居士的身份,已不能满足他想要做一位专业修行者的理想,所以想要到西康追随贡噶呼图克图出家,以出家身份专心修行。

这次虽然同样是不顾自己的生活,放下一切,但是陈健民舍弃世俗经济等俗务,却成为他出家的障碍。问题的关键在于藏传佛教与汉传佛教出家生活,在经济来源上有不同的社会文化背景。汉传佛教出家后,一般可以依靠寺方供给衣食;但藏区生活困难,藏传佛教寺院都是要自备饮食的,一般出家众都是由家人或是施主支持,否则就要自己赶经忏、做法事。陈健民事先不了解这个文化差异,因此才会被以经济条件不足而拒绝。

从在家的陈健民在藏传佛教的学习上,是以宁玛与特别是噶举派的学习为主的。这和当时汉藏教理苑以法尊为主等出家僧伽,到西藏多是学习格鲁派有所不同的特色上。笔者还发现汉藏佛教的居士地位的差异性。例如,陈健民想要依止贡噶呼图克图出家,但贡噶呼图克图实际上是一位在家上师。依照一般汉传佛教的想法,在家人是不能为人剃度的。其实在藏传佛教也是如此,在家人当然不能为人剃度出家,但在家上师可以是寺主─寺院领导者。至于出家众的剃度与诵戒等僧事,可以另请寺院方丈(堪布)主持。因此陈健民想要依止贡噶呼图克图出家,与其说是要贡噶呼图克图为他剃度,不如说是他想要加入贡噶寺僧团,以就近依止贡噶呼图克图学法。

而这个对在家居士地位的肯定,产生藏传佛教修学佛法有成的在家居士,可以担任上师一职,为人传法的事实。因此藏传佛教对佛教教授师资的认定上,并不完全以在家或出家为根本考量,而是以其学识、修持为重,这点也和汉传佛教略有差异。

总上看来,本文在从陈健民居士的求法历程中,厘清他和汉传佛教僧侣的关系,与藏传佛教上师的关系,及汉藏佛教在僧伽经济与居士地位等问题,及居士学佛在家庭与经济兼顾上的困难,来具体体现他与近代汉藏佛教交流史上,对居士佛教的启示的企图上,可以说是达到初步成果了。

更重要的是,陈健民修学佛法的心路历程与一路的遭遇,不管是佛教与外道教法、佛法与家庭经济生活、在家出家间等等的抉择,以及汉藏佛教文化间的差异,都是现代所有在家居士可能会面临的切身问题。因此,藉由陈健民一生以居士身份刻苦修行的典范,相信对居士佛教在家学佛者们,一定有所启发。

佛教团体,最重纪律。受了戒的人,习过威仪,自然动作合礼;普通学人,何能懂得,不免招惹讥笑。特为写出几条通常规矩来,作个参考。(一)入寺,入寺门后,不宜中央直行,进退俱当顺着个人的左臂迤边行走。入殿门里,帽及手杖须自提携,或寄放他室为佳,万不可向佛案及佛座上安放。

一般人不了解佛教所说的「空」,以为佛教所说的「空」是什么都没有的空,这可说是误解了空的真义。宇宙「缘起」的现象是:「诸法因缘生,诸法因缘灭。」诸法因为因缘的和合而生,因缘的消散而灭,所以其本性为空。即世间上的形形色色,皆由于因缘和合而成,并没有实在的自体,故称为「空」。常人对空的了解,往往止于什么都没有的「顽空」;说到有,则认为是什么都有的「实有」。其实,佛法所说的「有」,是如幻的缘起假有,虽有而不碍其空;佛法所说的「空」,是无实的自性本空,虽空而不碍其有。此即缘起性空的道理。

【设我得佛,国有地狱、饿鬼、畜生者,不取正觉。】解释:我成佛的时候,如果国中有地狱、饿鬼、畜生的话,我就不成佛。【设我得佛,国中天人寿终之后,复更三恶道者,不取正觉。】解释:我成佛的时候,西方净土中的天人(指带业往生的凡夫)寿终之后不再堕入三恶道。如果此愿不成就,便不成佛。

1、《梵网经》中的五荤 《梵网经》曰:若佛子不得食五辛:大蒜、茖葱、慈葱、兰葱、兴渠,是五种一切食中不得食。若故食,犯轻垢罪。 2、《楞严经》中的五荤 《楞严经》曰:阿难!一切众生,食甘故

回向偈一,愿以此功德。庄严佛净土。上报四重恩。下济三途苦。若有见闻者。悉发菩提心。尽此一报身。同生极乐国。回向偈二,愿生西方净土中,九品莲花为父母。花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣。回向偈三,大慈菩萨回向偈十方三世佛,阿弥陀第一;品度众生,威德无穷极。

虽然信仰佛教的人越来越多,但是其实有很多烧香拜佛的人,他们的动机并不如法。三年前曾经有一位居士对我说,某一个庙门口,有一位老太太手里拿着高香,祈祷佛菩萨说:“观音菩萨呀、佛菩萨呀,我的儿媳妇对我不好,让她早早受到惩罚吧!”这哪里是在学佛呀?明明是害人,太可怕了!这种东西简直是离佛教千里之遥。还有这样说的:“神佛呀,让我赚多少多少钱吧,我拿着多少多少钱来给你烧高香……”这些是要佛菩萨替你出气、合伙做生意。

如何烧香?一、上香时,用大拇指、食指将香夹住,余三指合拢,双手将香平举至眉齐,观想佛菩萨显现在我们的眼前,接受香供养。二、如果人很多时,将香直竖向上,以免烧到他人,然后走到距佛像三步远的距离,举香观想拜佛。三、上香时以一支为宜,若要上三支香,则将第一支香插中间(口念,供养佛)、第二支香插右边(口念供养法)、第三支插左边(口念供养僧)、合掌(供养一切众生,愿此香华云,遍满十方界,供养一切佛,尊法诸贤圣)。

未来佛弥勒佛是佛教的八大菩萨之一,虽然他被称为是佛,但是实际上却是菩萨。那弥勒佛为什么被称为未来佛呢? 从他出家为僧开始一直广结善缘,普度众生,它是慈悲、宽容、乐观的化身,他总是一副笑呵呵的

布施,六度之首,即以自己所有,普施一切众生,内容分为财施、法施、无畏施。佛教的布施是要人学习舍弃悭吝之私念,但布施的来处,必须是清净的,不违反国家的法律,同时施者心不骄慢,受者心怀感恩,是「能施、所施及施物,于三世中无所得;我等安住最胜心,供养一切十方佛」的清净布施。

观音菩萨的六字真言,又叫六字大明神咒——唵嘛呢叭咪吽。此神咒为观音菩萨的心咒,具有多重且深广的意义与功德,普为一般佛教徒所诵持。一说唵嘛呢叭咪吽就是“皈依莲华上之摩尼珠”的意思,为西藏佛教徒向莲华手菩萨祈求未来往生极乐时所唱的咒语。

现代社会,许多人都感受到各种不同的压力。由于压力,又产生了各种心理负担和心理疾患。其实,人的忧愁、恐惧、恐慌、怖畏、绝望,都是没有理由的,只是自心的一个投影罢了。坦然面对,积极离苦,这就是佛陀教给我们的智慧。

很多地方逢年过节都有去寺庙拜佛的习俗,那么拜佛,拜的到底是什么佛呢?用中国佛教常见的说法,这个“拜”是皈依礼拜的意思。皈依礼拜的佛,不是在灵山的,有“三十二相,八十种好”,长得非常漂亮的、高高在上的佛。而是要皈依礼拜你的内心。因为三身佛,就在你自己的身体里,每个人的色身都相当

与“和尚”一词一样,“尼姑”这个词也是中国人的俗称,并不合乎佛制的要求,所谓尼姑,是指佛教的出家女性。本来在印度以尼(ni)代表女性,有尊贵的意思,不限佛教的出家女性所专用。佛教的出家女性,小的叫沙弥尼,大的叫比丘尼,意思是女沙弥及女比丘。如根据

寺院是汉语对佛教的宗教场所的通称——也可以说是雅称,因为在口语中,它也往往被称为“寺庙”。如果考虑到历史上,寺院在文献中的别称可就繁多了。梵刹、伽蓝、道场、佛刹、净刹、精舍、兰若、丛林,都还是比较常见的,甚至还有人用檀林、

在家居士,不可以直呼师父名字,应加上敬称才行,这是对三宝的恭敬,就像我们跟老师打招呼时,不合适直呼其名一样。一般可以称“某某师”、“某某法师”;若是方丈,则应该称“方丈”或“大和尚”;若是资历深(大约受戒时间二十年以上)且德高望重者,也可以称“

《炉香赞》也叫《香赞》,一般在法会开始时,维那举腔后,众人齐唱。当一句“炉香乍热”唱起时,彷佛瞬间就能感受到天上传来庄严法音,身心被其摄受。《炉香赞》最早出自佛教典故《贤愚经》,据考证为南北朝时的梁武帝萧衍创始,早在明代禅门功课中就已出现。如今,寺院道场

比丘是因,罗汉是果,比丘在因地有三义,那罗汉在果地自然也具足三义,分别为:应供、杀贼、无生。比丘在因地是“乞士”,罗汉在果地具足一定的福德,为世间的福田,应当接受世人的供养,所以称之为“应供”;比丘在因地称之为“破恶”,即是破除一切烦恼恶知见,这些烦恼恶知见,在佛法

贪嗔痴三毒是一切烦恼的根源,它残害身心,使人沉沦于生死苦海,为众恶之根源,故又称“三不善根”。“贪”是指众生生活在世间,以眼耳鼻舌身等诸根,接触色声香味触等外境,产生种种快乐的感受,这种感受即是“五欲”,众生对此五欲生起执着,并产生染爱之心,即名为“贪”。换言之,即对外界一切喜爱的人、事、物产生执着之心,想要无厌足地追求和占有,

在佛教里,为了表达对佛的恭敬感恩心,我们常常会做一些佛事,其中包括请香花灯果来供佛,但在这些形式的背后,都有它深刻的内涵。香在佛法中常用来譬喻持戒清净。持戒能增长善法,远离堕落因缘,当我们严持净戒,保持身口意三业清净,所散发出的戒香,才能长久芬芳。这种香气不但能够自利,还能够利益他人,令闻者皆发菩

精进的学佛居士可以根据自己实际情况(时间、习惯及爱好等),合理安排每日的定课。有条件的话,可以多拜佛,观想真佛就在面前,正慈悲地放光加持自己;多念佛,不仅能静心,也能助成净土的安详往生。若功夫做得深,登堂入室的话,甚至能圆通自在;多静坐,随缘修习禅定,有助身心的转化及智慧的开发,而且静坐与念佛,本来就可

荣西禅师(1141-1215),日本佛教临济宗的初祖。荣西为研究禅法,两度入宋,参谒天台山万年寺虚庵怀敞禅师,承袭临济宗黄龙派的法脉,而后发展成日本禅宗的主流。日本禅宗虽早于奈良时代即开始流传,但并不兴盛,真正独立成宗,造成广大影响者,首推荣西禅师所开

从前,有一个婆罗门,他的妻子年轻貌美,但性情淫荡,不肯安分守己。婆罗门外出谋生时,这个妇人经常与人私通。可是,这个妇人家里有一个恪守妇道的婆婆,这使她不守本分的行为受到了极大的限制,不能随心所欲。因此,这个妇人就成天琢磨怎样才能除掉婆婆,她苦

从前,有一位长者是侍奉国王的大臣。名叫树提伽,他的家境十分富裕,仓库里堆满了灿烂夺目的金银珠宝,粮仓充盈,华屋雄伟。他家的奴婢成群,也从来没有数清过。有一天,树提伽家的后花园里的池塘边上正晒着白毛巾,不知怎的,一阵大风吹过,把一块白毛巾吹起,那白毛巾飘飘荡荡一直飘到国王的宫殿前面。

释迦牟尼佛涅槃后,弟子们依据转轮圣王的葬礼,用金棺收敛释迦牟尼的圣体。据传,当时大迦叶远游在外,闻讯赶回,悲痛不已。这时佛陀从金棺中伸出足来,大迦叶顿然意会,以首顶礼佛足,誓愿担负弘扬圣教的大任,佛足随即收回金棺,并自引三昧真火茶毗(茶毗,意为焚烧、烧身)。

有些人嗜财如命,被称为“守财奴”。有这样一则故事:一个守财奴辛辛苦苦,省吃俭用了一辈子,攒下一坛金银财宝,为防止被盗,他把这个装满财宝的坛子埋放在一张椅子的下面,可还没等他把这事告诉妻儿,就咽了气。守财奴死后对这坛财宝仍然念念不忘,于是带着强烈的执念和贪心,他再一

首先要有同理心,能对别人的苦乐感同身受,然后才愿意给予他人帮助。儒家说四海之内皆兄弟,佛法说众生在无尽轮回中曾是亲人,和自己是一体的,都是教导我们从更高的角度,重新看待自己和众生的关系。慈悲心的前提,就是觉得对方和我有关,才愿意进一步接纳并帮助他们。

现实社会如果不全力以赴,几乎获取不了好的生活,甚至也是不求上进的表现。但修行又让人学会看破,放下。那么如何判断做一件事再做下去已经是在执着了,而应该到此为止随缘呢?阿弥陀佛。

人的一生总是在不断地重复着旅行,有的人选择轻装上阵,有的人却习惯了负重前行。轻装上阵的人自然会有闲情逸致欣赏沿途的风景,负重前行的人则往往自顾不暇,车马劳顿,何言其他。在旅途中,我经常也会遇到各种各样的同行客。他们总是喜欢用羡慕的眼神看着我,

大乘佛法重视梵呗唱诵,但主要是作为修行和接引众生的方便,而且是有前提的,就是不能对此产生执著。音乐、舞蹈虽然也能用来表法,营造神圣庄严、摄受众生的氛围,可也容易让人产生贪著,这是特别需要注意的。有些人就

生与死,是生命世界愉悦与痛苦的两大极端感受。每当一个生命来到世间时,总是充满着勃勃生机,带给人们无限的遐想与希望,沉浸在无边的喜悦情绪中。可是,当一个鲜活的生命突遭噩耗死亡时,带给人们的却是无限绝望与痛苦,又会深陷无尽的悲痛之中。在整个生命从生到死的过程中,当我们想拥有更多生的希望,抵抗死亡逼迫的绝望时,才发现个人的力量非常渺小,很多时候即使穷尽了一切手段也无法挽救一个面临死亡的生命,这会让一些人深陷绝望、抑郁和焦虑,痛苦不堪。为了帮助人们解决这一痛苦,佛教常教导大众要学

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!