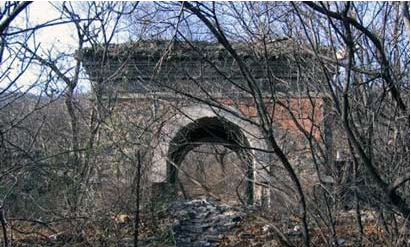

清顺治帝留下的“敬佛”御笔(图片来源:资料图)

香山对于北京人来说再熟悉不过了,但是香山公园外面的景色,恐怕就有人不知道了。这里有座传奇历史的寺庙,今天已经是残破不堪的遗迹了,这就是北法海寺。一座由清顺治帝留下的“敬佛”二字的牌匾柱石向现在的世人们诉说着这里曾经的辉煌。

北法海寺全称:万安山法海寺,位于万安山麓,与石景山的法海寺南北对应,故被称作“北法海寺”。查阅史料清?吴长元辑《宸坦识略》关于北法海寺的历史沿革比较清晰“法海寺、法华寺在万安山,二寺前后互相连属,相传为弘教寺遗址。本朝顺治十七年修建,改今名,有御书联额,弘教寺,元世祖建。寺有石桥鱼池,前有流泉亭,有乔松怪石,佛像清古,为山中第一。”

经过历史的洗礼,而今这里虽然已无庙堂,但山门、碑碣、旗杆座夹石子然犹在,殿址、柱础清晰可辩。树木遮天蔽日,怪石环列,风景幽深。遍寻遗址,追踪历史可知道北法海寺以前曾是一座宏伟的建筑。

昔日的寺庙多成为了废墟(图片来源:资料图)

北法海寺相传为“山中第一大寺”宏教寺的旧址。宏教寺亦作弘教寺,以称宏教禅林或写作弘教禅林。

清代顺治十七年重修,并将其更名法海寺。

法海寺与其它寺院在建筑上有不同之处,一是寺庙坐西朝东,这种格局在北京少见;二是山门上建有白塔一座。这座山门塔位于门头村口,今天已经不复存在了,在“日下旧闻考”中有明确的记载:“香山南为门头村,村后为万安山山门,上建白塔。”只有梁思成先生当年拍的照片一张。其夫人林徽因在《平郊建筑杂录》中写到:“因为这寺门的形式是与寻常的极不相同;有圆拱门洞的城楼模样,上边却顶着一座喇嘛式的塔,一个缩小的北海白塔。这奇特的形式,不是中国建筑里所常见。”但是在碧云寺西边山上有一座重修的挂甲塔也是这种形式。

破败的庙门(图片来源:资料图)

据乾隆年间的《日下旧闻考》中记载:“前为法海寺,门上有小塔,门内为关帝殿。约半里许为法华寺,门内弥勒佛殿前恭悬皇上御书额曰德水香林。联曰:法雨霏空七净;慧珠照海启三明。大悲殿前御书额曰:筏通彼岸。联曰:山色溪声真实义;天光云影去来身。后殿恭悬圣祖御书额曰:法门通慧,皇上御书额曰:十地圆通。联曰:华海灵源分一滴;金轮妙谛演三乘。寺右精舍五楹,额曰:悟色香空。联曰:妙谛远空华海藏,勤修长护福田根。皆皇上书。殿内本朝碑二:一为顺治十七年奉旨示禁碑;一恭勒世祖御书敬佛二字,乃赐僧慧枢者,碑阴镌历代佛祖图。门内本朝碑一,大学士卫周祚撰,康熙五年立。寺后西南为龙王堂,有泉流通僧院。”

从以上文献可以看出宏教寺建于明正德年间,清顺治年间重修,改为法海、法华寺二寺。康熙年间又葺修,乾隆年间再次扩建并在殿堂悬以额联。

北法海寺在历史上不仅是一座宏伟的建筑,被称为“西山第一大寺”,而且还流传下来许多神秘的历史故事和人文传说。包括清世祖福临出家、曹雪芹逃禅、郑板桥学经访道等。它是考证顺治皇帝参禅、研究曹雪芹、郑板桥等历史名人的重要依据。

万年寺算得上是峨眉山的母寺了,在峨眉山以普贤菩萨闻名于世之前,便有了这座万年寺启发信心。这座寺院位于峨眉山的半山,上可通于金顶胜境,下可达于清音阁,左右山形环绕,内藏本迹法要。寺院的建设是一个标准的汉传格式,山门进入后,便是天王殿、普贤殿以及

在佛教的禅宗里面,永明延寿禅师无人不知。《灵隐寺志》说他是属于法眼宗的,其实,他倡导祖佛同诠,禅教一致。融法相、三论、天台、华严各宗于一体。持律清严,行道念佛,持密咒,欣往生,有

今日龙华寺与静安寺 今日龙华寺依然巍然屹立,并计划筹建一座上海佛教文化中心国际会议厅。唯静安寺重新扩建,约三、五年后,方能建成新殿楼阁,大放异彩。 海内外佛教徒来到上海参访,几乎都

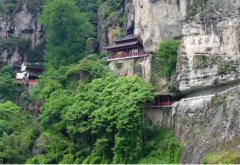

江南悬空寺大慈岩(图片来源:资料图) 江南悬空寺大慈岩 大慈岩位于建德市南面24公里处。它是一个佛教文化和秀丽山水完美结合的旅游胜地,素有浙西小九华之誉,以江南悬空寺、长谷溪流、全国

门票: 20元/人,1.2以下儿童免费;12月31日撞钟日门票是380元。 开放时间: 07:30-17:00 交通概况: 乘公交33、44、301、307、游3路到何山桥下,步行上桥后沿匝道至寒山寺;或公交9、10、4

【基本信息】 地址:福建省泉州市南俊路115号 门票:不详 开放时间:全天 交通:泉州市区内乘坐10路、25路公交车到承天寺站下车即可。 【景点介绍】 承天寺位于福建省泉州市中心承天巷对面南俊

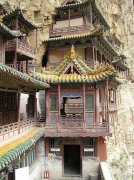

门票开放时间: 60元,保险一元(自愿)开放时间:9:0017:00 交通概况: 从大同乘长途汽车到浑源。 景点简介: 位於北岳恒山脚下的金龙峡,距大同市约80公里,这就是我国五岳名山之一的北岳

门票开放时间: 门票15元 交通概况: 白马寺位于互助土族自治县红崖子沟湟水北岸。前往西宁以北40公里的互助土族自治县,可乘西宁长途汽车站的中巴,15分钟一班,票价15元左右,行程1小时30分

门票开放时间: 每周一休息;平日票价5元,节日期间10元。 交通概况: 公交9、10、16、18、24、25、602路可以到达。 景点简介: 在银川古城西南部,有一座著名的寺院叫承天寺,寺内中间一座耸

景点介绍: 法门寺位于宝鸡市扶风县城北约10公里的法门镇,东距西安120公里,西距宝鸡96公里。法门寺因存有流传千年的佛指舍利而闻名于天下,更有多种文物珍宝,是一座罕见的文物宝库,被誉为

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!